熊本県南部の八代市にある太田郷小学校です。

ブログ

2015年6月の記事一覧

6年生の発表も立派でした。

田中さんのお話に続いて、6年生が修学旅行で学んできたことを発表しました。

この日のために六年生はたくさんの準備をし、練習をしました。

短い時間の中で、原爆の恐ろしさや原爆を体験された方のこと、永井博士のことなど発表してくれました。

この発表を通じて、みんなにも戦争や原爆が人の体だけではなく心も傷つけてしまうものであることが伝わったと思います。

もちろん、六年生も普段あまり考えていなかった平和の大切さを再認識しただろうと思います。

今、この瞬間も世界のあちこちで戦争や紛争が起こっています。一番最初に犠牲となるのは子どもたちや社会的に弱い立場に立たされている人たちです。

世界中から一刻も早く争いがなくなるように私たち大人もできることから頑張っていきましょう。

この日のために六年生はたくさんの準備をし、練習をしました。

短い時間の中で、原爆の恐ろしさや原爆を体験された方のこと、永井博士のことなど発表してくれました。

この発表を通じて、みんなにも戦争や原爆が人の体だけではなく心も傷つけてしまうものであることが伝わったと思います。

もちろん、六年生も普段あまり考えていなかった平和の大切さを再認識しただろうと思います。

今、この瞬間も世界のあちこちで戦争や紛争が起こっています。一番最初に犠牲となるのは子どもたちや社会的に弱い立場に立たされている人たちです。

世界中から一刻も早く争いがなくなるように私たち大人もできることから頑張っていきましょう。

本当の戦争とは・・・

今日は平和集会でした。

今日は平和集会でした。でも、例年と違ったのは、今年は戦争を体験された方から直接お話を伺えたことです。

お名前は、「田中健三郎」さん。サイパン島で生まれ、12歳の時にアメリカ軍の捕虜となられた方です。

お話の中で、アメリカ軍から逃げるために食べ物や水もない中をひたすら逃げ続けたこと、死んでいく人たちをたくさん見たこと、ただただ苦しく悲しかったことなどを話されました。

特に、家族と離ればなれになったり、田中さんのお母さんが、まだ2か月だった妹を日本軍の兵士から『アメリカ軍に見つかるから』という理由で「殺せ」と命じられたこと、お母さんは泣いて命乞いをしたけれど、田中さんの見ていないところで殺されてしまったことなど、本当に胸が苦しくなる大変な体験を話してくださいました。

もう、戦後七十年にもなります。本当に戦争を体験した人がずいぶん少なくなり、私も含めて戦争体験のない世代が高い割合を占めるようになった現在、今日のお話は大変貴重なものでした。

田中さんは最後に子どもたちに「先生たちの言われることをよく聞き、しっかり勉強して自分で考えることのできる人になってください。」と声をかけてくださいました。

「自分で考える」・・・本当に重い言葉です。間違いを間違いだといえる、そんな人になり、世の中の不合理を正していけるように子どもたちを育てたいと私も思いました。

田中さんは、数年前に大病を患われて、体調はけして万全ではない中「自分の体験を少しでも役に立てられれば」と今日来てくださいました。

本当にありがとうございました。

音楽部練習本格化

音楽部は、NHK放送音楽コンクール(Nコン)に向けて、練習を本格化させています。

昨日は、他の学校の音楽の先生も来て下さって、音楽専門の先生がたくさんいらっしゃる中で練習をしました。

とてもぜいたくな練習ですね。(*^_^*)

終業式の日に披露してもらえる予定です。皆さん、楽しみにしていてください。

昨日は、他の学校の音楽の先生も来て下さって、音楽専門の先生がたくさんいらっしゃる中で練習をしました。

とてもぜいたくな練習ですね。(*^_^*)

終業式の日に披露してもらえる予定です。皆さん、楽しみにしていてください。

校内では自転車を押します。

以前から問題になっていた学校の敷地内での自転車通行の方法ですが、危険が多いということで「学校内では自転車は押します。」ということで統一されました。

特に、部活動に自転車で来る場合に保護者の車とぶつかりそうになる子もいて、この決まりになりました。

事故が起きないようにきちんと約束を守りましょう。

また、保護者の方も体育館から正門〔赤門〕にかけての駐車はご遠慮ください。子どもたちが通行する場合、大変危険です。

ご協力お願いします。

特に、部活動に自転車で来る場合に保護者の車とぶつかりそうになる子もいて、この決まりになりました。

事故が起きないようにきちんと約束を守りましょう。

また、保護者の方も体育館から正門〔赤門〕にかけての駐車はご遠慮ください。子どもたちが通行する場合、大変危険です。

ご協力お願いします。

こんなにできるようになりました。

もうすぐ一学期も終わりますね。早いですねー。一年生もたった3か月前に入学したばかりなのに、あのころとは見違えるようにいろんなことができるようになっていますよ。

下は給食の準備の様子です。担任の先生のいうことをしっかり聞いて、きちんと並んでいますね。

配膳も自分たちでやっています。すごいね・・・(^o^)

一年生は1日1日の成長がとっても早い学年です。授業参観でもいろんなことができるようになったことをおうちの人に見せてください。

下は給食の準備の様子です。担任の先生のいうことをしっかり聞いて、きちんと並んでいますね。

配膳も自分たちでやっています。すごいね・・・(^o^)

一年生は1日1日の成長がとっても早い学年です。授業参観でもいろんなことができるようになったことをおうちの人に見せてください。

暑いときは水泳( ^)o(^ )

今日は暑かったですねーーーー。学校の桜の木で「セミ」の鳴き声がしました。まだ梅雨はあけてないのに大丈夫かな(・・?今年の夏('◇')ゞ

みんなの楽しみは、やっぱり水泳です。下は5年生のあるクラスの授業の様子です。最後の自由泳ぎの様子ですが、何とも楽しそうなこと(^◇^)

太田郷小は、水泳は一学期だけしかしないので、今のうちにいっぱい泳いでおきましょう。(≧▽≦)

みんなの楽しみは、やっぱり水泳です。下は5年生のあるクラスの授業の様子です。最後の自由泳ぎの様子ですが、何とも楽しそうなこと(^◇^)

太田郷小は、水泳は一学期だけしかしないので、今のうちにいっぱい泳いでおきましょう。(≧▽≦)

部活動大活躍

昨日行われた全国小学生バレーボールの熊本県大会において、太田郷小バレー部が見事3位に入賞し、8月に長崎県でおこなれる九州大会に出場することになりました。

おめでとうございます。

九州大会では、県大会以上の活躍を期待します。がんばれ、バレー部!

また、6月20日に行われた全国小学生陸上競技交流大会熊本県大会において、太田郷小陸上部の岩本さんが80mハードルで見事優勝し、8月に神奈川の日産スタジアムで行われる全国大会に県代表チームの一人として出場することになりました。おめでとうございます。

陸上部は、岩本さんのほかにも個人種目で2つ、リレーで1つ入賞しており素晴らしい成績を収めました。岩本さんは、県の代表として全国で頑張ってきてください。!

ほかの部活動もこれから大きな大会を控えています。今年も大活躍の予感(*^^)v

おめでとうございます。

九州大会では、県大会以上の活躍を期待します。がんばれ、バレー部!

また、6月20日に行われた全国小学生陸上競技交流大会熊本県大会において、太田郷小陸上部の岩本さんが80mハードルで見事優勝し、8月に神奈川の日産スタジアムで行われる全国大会に県代表チームの一人として出場することになりました。おめでとうございます。

陸上部は、岩本さんのほかにも個人種目で2つ、リレーで1つ入賞しており素晴らしい成績を収めました。岩本さんは、県の代表として全国で頑張ってきてください。!

ほかの部活動もこれから大きな大会を控えています。今年も大活躍の予感(*^^)v

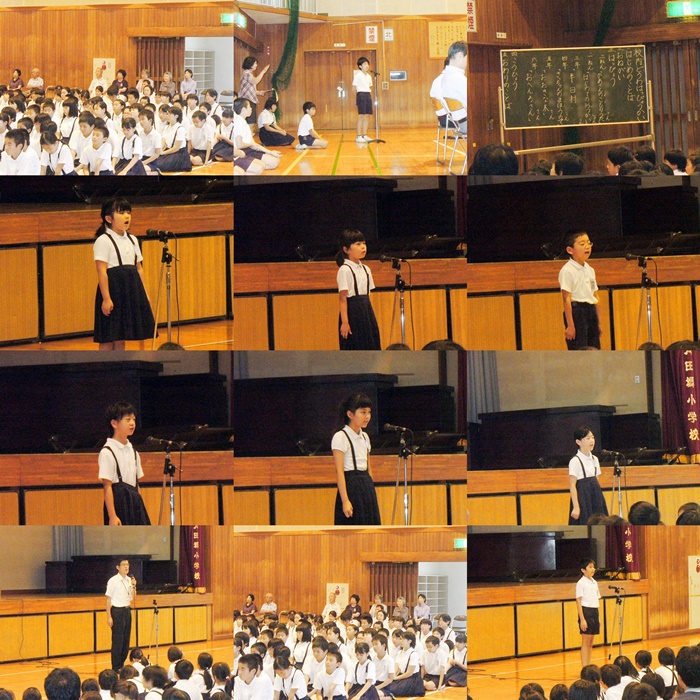

学校代表決定!

八代市童話発表会に出場する学校代表は、3年生の人と6年生の人に決まりました。

それぞれ低学年の部と高学年の部に出場します。実はどの人もとても上手で先生たちの話し合いでもなかなか決まらず、今日の放課後までかかってようやく決まりました。

二人には学校代表としてみんなの分まで頑張ってほしいですね。

それぞれ低学年の部と高学年の部に出場します。実はどの人もとても上手で先生たちの話し合いでもなかなか決まらず、今日の放課後までかかってようやく決まりました。

二人には学校代表としてみんなの分まで頑張ってほしいですね。

校内童話発表会が行われました。

今年も校内童話発表会が6月26日(金)に行われました。

今年も校内童話発表会が6月26日(金)に行われました。各学年から一人ずつ代表者が出て、それはそれは気持ちのこもったお話を聞かせてくれました。

天気が良くなかったのですが、おうちの皆さんもたくさん聞きに来てくださいました。

この中から学校代表が選ばれ7月27日の八代市童話発表会に出場します。

結果は担任の先生から伝えられますので待っていてください。

平和集会に向けて 6年生の取り組み

今日は6時間目に6年生が平和集会の練習をしていました。

先日修学旅行の様子をほぼリアルタイムでこのページで紹介していたところ、結構たくさんの保護者の方が見てくださっていました。ありがとうございました。

(スマートフォンで見る場合は、一番下のボタンを押すとパソコンと同じ画面になります。)

さて、来週の火曜日には修学旅行で学んできた戦争や原爆につていての発表を「平和集会」という形で行います。

もちろん、6年生が中心になりますが、それを受けて5年生以下も平和の大切さを学びます。

六年生も一生懸命練習していました。よい平和集会になるといいですね。

先日修学旅行の様子をほぼリアルタイムでこのページで紹介していたところ、結構たくさんの保護者の方が見てくださっていました。ありがとうございました。

(スマートフォンで見る場合は、一番下のボタンを押すとパソコンと同じ画面になります。)

さて、来週の火曜日には修学旅行で学んできた戦争や原爆につていての発表を「平和集会」という形で行います。

もちろん、6年生が中心になりますが、それを受けて5年生以下も平和の大切さを学びます。

六年生も一生懸命練習していました。よい平和集会になるといいですね。

追肥の大切さ

一年生教室の前には朝顔の鉢がずらっと並べてあります。

一年生教室の前には朝顔の鉢がずらっと並べてあります。今は、鉢もこんなに工夫され、育てやすくなっています。

それにしても大きな葉の朝顔が多いので、一年生のある先生に「なんでこんなに大きいんですか?」と聞くと、「追肥しているからではないでしょうか」と教えていただきました。

あるJAのサイトには追肥について次のように書いてあります。

(野菜の)育ちが盛んになるにつれて、根からの肥料の吸収も多くなり、元肥に与えた肥料分だけでは足りなくなるので、追肥により、不足分を補ってやる必要があります。

①適期を逸しないこと。

②肥料の種類を選び、適量を守ること。

③吸収しやすい位置に順次施すこと。(JA西春日井ホームページより引用)

これは、子育てにも通じるものではないでしょうか。

子どもたちの成長に伴い、それまでとは違った働きかけ(追肥)が必要になります。一人一人の成長の様子は違うので、それに合った手だて(教育)が必要だと思います。

保護者の方が、つい、他のご家庭のお子さんと比べたくなるのはよくわかります。でも、追肥の三つのポイントのように、働きかけの「適期」も「種類」も「順序」も子ども一人一人違います。それが一番わかるのは、保護者の方ご自身です。他のお子さんと比べるのではなく、その子自身を見つめて適切な追肥(しつけや家庭教育)をしてみましょう。今はつぼみですが、必ず大輪の花が咲くはずです。

1年生の朝顔の花が咲いたときに、大きな写真でご紹介します。

給食委員会の取組大盛況

今年も、給食月間の取組として、給食委員会の人たちが様々な活動を行いました。

家庭科室を使い、恒例「豆つかみ」や『食べ物クイズ』、「魚釣りゲーム」、『食べ物カルタ』などたくさんの取組をしました。

水・木・金と三日間で興味のある人たちがたくさんやってきて、今年も大盛況でした。

みんなきっと食べ物に興味を持ったことでしょう。

家庭科室を使い、恒例「豆つかみ」や『食べ物クイズ』、「魚釣りゲーム」、『食べ物カルタ』などたくさんの取組をしました。

水・木・金と三日間で興味のある人たちがたくさんやってきて、今年も大盛況でした。

みんなきっと食べ物に興味を持ったことでしょう。

フッ化物洗口始まる

今年もフッ化物洗口が始まりました。

フッ化物というのは、うがいをすることで歯に塗布し、むし歯になりにくい強い歯を作るための液体です。体に害はありません。

熊本県の児童のむし歯の罹患率が高いために、昨年度から県全体で取組を始めたところです。(まだ、取り組んでない地域もあります。)

CDの音楽に合わせフッ化物でうがいをおこない、紙コップに吐き出し、処分します。

地道な長い取り組みが必要ですが、むし歯の痛みや食べられないつらさを考えれば、大切な取り組みではないでしょうか。

※保護者の方に調査をし、希望のご家庭だけ実施していますので、フッ化物洗口をしない児童もいます。

フッ化物というのは、うがいをすることで歯に塗布し、むし歯になりにくい強い歯を作るための液体です。体に害はありません。

熊本県の児童のむし歯の罹患率が高いために、昨年度から県全体で取組を始めたところです。(まだ、取り組んでない地域もあります。)

CDの音楽に合わせフッ化物でうがいをおこない、紙コップに吐き出し、処分します。

地道な長い取り組みが必要ですが、むし歯の痛みや食べられないつらさを考えれば、大切な取り組みではないでしょうか。

※保護者の方に調査をし、希望のご家庭だけ実施していますので、フッ化物洗口をしない児童もいます。

学校はあなたの仕事でできている。

太田郷小学校にはたくさんの委員会がありますが、今日は放送委員会の活動を紹介します。

太田郷小学校にはたくさんの委員会がありますが、今日は放送委員会の活動を紹介します。下の写真は、お昼の放送で本の読み聞かせをしているところです。

五年生ははじめての委員会活動ですが、随分落ち着いて委員会の仕事ができるようになりました。

委員会の仕事は、学校のみんなが楽しく気持ちよく暮らしていくために一人一人がちからを合わせていくことに意味があります。

決して大人の肩代わりではないのです。

委員会などの活動を通じて、協力の大切さ、自分の能力の発見、ひいては生きていく力も身につけていきます。

コマーシャルで「世界は誰かの仕事でできている」というキャッチコピーがありましたが、まさに「太田郷小は、あなたの仕事でできています。」

頑張りましょう。

研究授業で腕を磨く

今日は、太田郷小の新採3年目の先生が研究授業を行いました。

4年生のクラスで、国語の「一つの花」を学習しました。

学校のすべての先生方が見に来る研究授業を「大研」と呼んでいます。

太田郷小は先生方がたくさんいらっしゃるので、教室に入りきれず、廊下からも参観しました。

教育委員会の先生や、第二中学校の先生も見に来てくださいました。

子どもたちは、お父さんの言葉の意味について一生懸命考え、自分なりの意見をきちんと発表していました。

お互いが高めあう学習となったようです。

このようにして、先生たちも教え方を研究し、お互いに学びあいながら力量を高めていきます。

この先生が次の学校に行かれた時、「太田郷から来た先生は教え方が上手」と言われるようになっていると思います。

四年生の皆さんも、この一年間で勉強の力がまた一つ積み重なっていくことでしょうね。

4年生のクラスで、国語の「一つの花」を学習しました。

学校のすべての先生方が見に来る研究授業を「大研」と呼んでいます。

太田郷小は先生方がたくさんいらっしゃるので、教室に入りきれず、廊下からも参観しました。

教育委員会の先生や、第二中学校の先生も見に来てくださいました。

子どもたちは、お父さんの言葉の意味について一生懸命考え、自分なりの意見をきちんと発表していました。

お互いが高めあう学習となったようです。

このようにして、先生たちも教え方を研究し、お互いに学びあいながら力量を高めていきます。

この先生が次の学校に行かれた時、「太田郷から来た先生は教え方が上手」と言われるようになっていると思います。

四年生の皆さんも、この一年間で勉強の力がまた一つ積み重なっていくことでしょうね。

歴史の証人

太田郷小学校の校長室には、このような古い看板があります。

太田郷小学校の校長室には、このような古い看板があります。これは、太田郷小学校の前身である「太田郷尋常高等小学校」の看板です。

尋常高等小学校とは、戦前に日本にあった小学校である尋常小学校と高等小学校を併設した今でいう小中一貫校のことです。

戦時中は国民学校となり、戦後は現在の小学校、中学校となったこともあり、この看板は大変貴重なものであり、また、太田郷小の歴史を教えてくれる大切な証人でもあります。

1874年(明治七年)に「日置小学校」として誕生した太田郷小学校も今年で創立141年となる歴史ある学校です。児童の皆さんも歴史を受け継いでいく一人として誇りをもって学習しましょう。

男女アベック優勝

先日、八代市で行われた二つの大会で、太田郷小学校バスケット部は、男女ともに優勝するという快挙を成し遂げました。

本日、校長室で改めて表彰を受けました。

バスケット部は普段から地道な練習を積み重ね、基礎的な技術の習得と、あいさつなど生活面でも太田郷小児童の見本となるような教えを受けています。

これから、さらに大きな大会に向けて、また練習を重ね、過去の先輩たちにも負けないような素晴らしい実績を残してくれることと思います。

頑張ってください。(*^^)v

本日、校長室で改めて表彰を受けました。

バスケット部は普段から地道な練習を積み重ね、基礎的な技術の習得と、あいさつなど生活面でも太田郷小児童の見本となるような教えを受けています。

これから、さらに大きな大会に向けて、また練習を重ね、過去の先輩たちにも負けないような素晴らしい実績を残してくれることと思います。

頑張ってください。(*^^)v

今週の予定

今週の予定です。

月 今週は愛校作業の週です。学年によって曜日は決めてあります。

火 クラブ活動(4年生以上)があります。 給食委員会の活動(家庭科室)

水 4年1組で国語の研究授業があります。 給食委員会の活動(家庭科室)

木 給食委員会の活動(家庭科室)

金 愛育会図書委員会朝の読み聞かせ 校内童話会

※給食委員会の活動というのは、今月が給食月間になっており、食について関心を持ってもらうため、給食委員会が豆つかみやクイズなどを家庭科室で行うものです。

↓以前も紹介しましたが、下のような活動をします。

月 今週は愛校作業の週です。学年によって曜日は決めてあります。

火 クラブ活動(4年生以上)があります。 給食委員会の活動(家庭科室)

水 4年1組で国語の研究授業があります。 給食委員会の活動(家庭科室)

木 給食委員会の活動(家庭科室)

金 愛育会図書委員会朝の読み聞かせ 校内童話会

※給食委員会の活動というのは、今月が給食月間になっており、食について関心を持ってもらうため、給食委員会が豆つかみやクイズなどを家庭科室で行うものです。

↓以前も紹介しましたが、下のような活動をします。

なんとあたたかな八代弁(*^_^*)

太 田郷小学校には、近くに大きな工場があることもあり、転勤などで全国から転入生がやってきます。

田郷小学校には、近くに大きな工場があることもあり、転勤などで全国から転入生がやってきます。

県外から来た子どもたちにとって、最初の驚きは、「八代弁」です。

熊本弁がベースになっていますが、八代独特の言い方もあります。

「こけけー」(ここに来なさい。) 「どくさんいくと?」「どけいくと?」(どこにいくの?) 「今日くっけんね」(今日あなたの家に行きますよ。) 「今日くっと?」(今日私の家に来るの?) 「そけ、ぶいやっとけ」(そのあたりに適当に置いておきなさい。) 「そら、車んにき、見たバイ」(それは車のそばで見ましたよ。)

最近はテレビの影響もあり、八代の子どもたち自身も方言色が薄まってきましたが、私たちから上の世代は八代弁にどっぷりつかっています。

特に九州外から来た子どもたちにとっては、びっくりする言葉がいっぱいのようです。

誤解しやすいのが、ほうきで「はわく」(はく)です。また、「つこた道具ばなおしとけ」(使った道具は片付けておきなさい。)も県外の方はびっくりします。

また、最近は使う人も少なくなりましたが、「もだゆる」「もだえる」も誤解を招きます。急がせる時に「早くしなさい、急ぎなさい」という意味だったり「どうぞこれを食べて下さい、飲んでください」と一生懸命すすめたりする時にも使います。

それにたいして、「ぬしゃ、そぎゃんもだゆんな」(そんなにあせらなくてもいいよ。)あるいは、(気をつかわなくていいよ。)と言ったりします。

旅行や進学で九州から出るとはずかしくて標準語を使いたくなりますが、八代弁にはとても温かい意味があると思います。

「〇〇さんな、孫ばなんさまみぞがらすもんなぁ」(〇〇さんは、孫をとっても可愛がられるんですよ。) 「ふとか石のあってな、つっこけたったい」(大きな石があってつまづいて転んだんですよ。) 「〇〇ちゃん、ふとなったなあー」(〇〇ちゃん、大きくなったね。背が伸びたね。)

どうでしょう。標準語にしてしまうと、どこかよそよそしいのですが、八代弁は標準語に変換できない奥深い意味と温かさがあります。

太田郷小に転校してこられた皆さん、ぜひ八代弁を覚えてみんなと楽しく会話して下さい。また、今までいた所の方言も教えてくださいね。

「あたたちが来たけんが、なんさまうれしかったい。友達となかゆーしてなー。たのむバイ」

※そういう私も子どものころから八代を離れたことはなく、もう40年近く前の小学生の頃、友達とけんかすると八代弁のきつ―言い方で言い合っていました。(なんや、わりゃぎゃんともしらんとや? なんてや?わりゃしっととや? なーんいよっとや、こんくらいしっとる。 どきゃんすっとや? しょんなかねー。ぎゃんして、ぎゃんして、ぎゃんすっとや、わかったや。 なんや、そぎゃんすっとや、わかった!・・・・(@_@;))・・・わかりませんよね(^_^;)

※本校の先生方の中にも出身地が八代以外の方もいらっしゃって面白いですよ。八代地方の方言では、きざにかっこつけることを(多少批判的な意味合いを込め)「しこる」「しこつける」と言ったりします。「あやつぁ、しこっとる。なまいっか。」なーんて言います。ところが、菊池出身の先生に言わせると菊池地方では草などが生い茂ることを「しこる」というのだそうです。

同じ言い方で全く違う意味になるのも面白いですね。\(◎o◎)/!

田郷小学校には、近くに大きな工場があることもあり、転勤などで全国から転入生がやってきます。

田郷小学校には、近くに大きな工場があることもあり、転勤などで全国から転入生がやってきます。県外から来た子どもたちにとって、最初の驚きは、「八代弁」です。

熊本弁がベースになっていますが、八代独特の言い方もあります。

「こけけー」(ここに来なさい。) 「どくさんいくと?」「どけいくと?」(どこにいくの?) 「今日くっけんね」(今日あなたの家に行きますよ。) 「今日くっと?」(今日私の家に来るの?) 「そけ、ぶいやっとけ」(そのあたりに適当に置いておきなさい。) 「そら、車んにき、見たバイ」(それは車のそばで見ましたよ。)

最近はテレビの影響もあり、八代の子どもたち自身も方言色が薄まってきましたが、私たちから上の世代は八代弁にどっぷりつかっています。

特に九州外から来た子どもたちにとっては、びっくりする言葉がいっぱいのようです。

誤解しやすいのが、ほうきで「はわく」(はく)です。また、「つこた道具ばなおしとけ」(使った道具は片付けておきなさい。)も県外の方はびっくりします。

また、最近は使う人も少なくなりましたが、「もだゆる」「もだえる」も誤解を招きます。急がせる時に「早くしなさい、急ぎなさい」という意味だったり「どうぞこれを食べて下さい、飲んでください」と一生懸命すすめたりする時にも使います。

それにたいして、「ぬしゃ、そぎゃんもだゆんな」(そんなにあせらなくてもいいよ。)あるいは、(気をつかわなくていいよ。)と言ったりします。

旅行や進学で九州から出るとはずかしくて標準語を使いたくなりますが、八代弁にはとても温かい意味があると思います。

「〇〇さんな、孫ばなんさまみぞがらすもんなぁ」(〇〇さんは、孫をとっても可愛がられるんですよ。) 「ふとか石のあってな、つっこけたったい」(大きな石があってつまづいて転んだんですよ。) 「〇〇ちゃん、ふとなったなあー」(〇〇ちゃん、大きくなったね。背が伸びたね。)

どうでしょう。標準語にしてしまうと、どこかよそよそしいのですが、八代弁は標準語に変換できない奥深い意味と温かさがあります。

太田郷小に転校してこられた皆さん、ぜひ八代弁を覚えてみんなと楽しく会話して下さい。また、今までいた所の方言も教えてくださいね。

「あたたちが来たけんが、なんさまうれしかったい。友達となかゆーしてなー。たのむバイ」

※そういう私も子どものころから八代を離れたことはなく、もう40年近く前の小学生の頃、友達とけんかすると八代弁のきつ―言い方で言い合っていました。(なんや、わりゃぎゃんともしらんとや? なんてや?わりゃしっととや? なーんいよっとや、こんくらいしっとる。 どきゃんすっとや? しょんなかねー。ぎゃんして、ぎゃんして、ぎゃんすっとや、わかったや。 なんや、そぎゃんすっとや、わかった!・・・・(@_@;))・・・わかりませんよね(^_^;)

※本校の先生方の中にも出身地が八代以外の方もいらっしゃって面白いですよ。八代地方の方言では、きざにかっこつけることを(多少批判的な意味合いを込め)「しこる」「しこつける」と言ったりします。「あやつぁ、しこっとる。なまいっか。」なーんて言います。ところが、菊池出身の先生に言わせると菊池地方では草などが生い茂ることを「しこる」というのだそうです。

同じ言い方で全く違う意味になるのも面白いですね。\(◎o◎)/!

今日も雨です。☂

今日も九州南部に大雨が降り、八代地方も朝からずっと降り続けていましたね。明日は曇りの予報ですが、予報ですので雨になる可能性も0ではありません。

それにしても、今年の梅雨は暦通りの雨続き。本来はこのように雨が続くのが梅雨なのですが、から梅雨が続いていたのでちょっと驚きですね。

洗濯物が乾かないと嘆いていらっしゃるお母さん方もたくさんいらっしゃることでしょう。

さて、子どもたちは天気に関係なく、体を動かしたくて仕方ありません。

廊下を走っては、「あぶない!けがをするから歩きなさい」と声をかけていますが、先生方のすがたが見えなくなるとまた走りだす子もいて、繰り返し繰り返し指導しています。

昼休みの低学年は担任の先生方が粘土や、積み木をわたされて遊ぶ子もたくさんいます。また、リコーダーや鍵盤ハーモニカ、去年の子どもたちにもいましたが、椅子とりゲームの伴奏をするなど思い思いに過ごしています。

早く梅雨が明けるといいなあ・・・・。でも、暑ーい夏もつらいなぁ。(T_T)

それにしても、今年の梅雨は暦通りの雨続き。本来はこのように雨が続くのが梅雨なのですが、から梅雨が続いていたのでちょっと驚きですね。

洗濯物が乾かないと嘆いていらっしゃるお母さん方もたくさんいらっしゃることでしょう。

さて、子どもたちは天気に関係なく、体を動かしたくて仕方ありません。

廊下を走っては、「あぶない!けがをするから歩きなさい」と声をかけていますが、先生方のすがたが見えなくなるとまた走りだす子もいて、繰り返し繰り返し指導しています。

昼休みの低学年は担任の先生方が粘土や、積み木をわたされて遊ぶ子もたくさんいます。また、リコーダーや鍵盤ハーモニカ、去年の子どもたちにもいましたが、椅子とりゲームの伴奏をするなど思い思いに過ごしています。

早く梅雨が明けるといいなあ・・・・。でも、暑ーい夏もつらいなぁ。(T_T)

給食メニュー一気

すみません。ここ数日とても忙しくてなかなか更新ができませんでした。給食の写真も撮っているのですが、紹介できなくてすみません。

数日分の給食を写真で紹介します。

今日の給食は、左列の上から二番目です。よくかんで食べることを目的とした「かみカルセレクト給食」です。

給食センターの先生、いろんなアイデアを出してこられます。感謝(*^_^*)

数日分の給食を写真で紹介します。

今日の給食は、左列の上から二番目です。よくかんで食べることを目的とした「かみカルセレクト給食」です。

給食センターの先生、いろんなアイデアを出してこられます。感謝(*^_^*)

エネルギーが残っていない六年生(^^;

一泊二日の長崎修学旅行を終えて、予定通り18時10分、六年生が帰ってきました。

みんな笑顔いっぱいかと思いきや、やはりなれない長旅でいつもはワイワイおしゃべりする子たちさえ、口が重かったようです。(^.^)

でも、充実した二日間でしたね。平和集会に向けて、学んできたことをまとめ、立派に発表してくれることを期待しています。

ちょっとお疲れ気味の子どもたち ↑

お世話になった添乗員さん、ガイドさん、写真館の方、先生方皆さんに感謝のあいさつをする代表児童。↓

校長先生の「楽しかった人」という問いにほとんど全員が手をあげました。あげきれなかったのは相当疲れている子どもたちのようで・・・。(土日ゆっくり休んで元気を取り戻そう。❢)

担任の先生からのお話を聞いて、家への帰路につきました。今頃お家では、家族の人たちと修学旅行のお話をいっぱいしていることでしょう。

みんな笑顔いっぱいかと思いきや、やはりなれない長旅でいつもはワイワイおしゃべりする子たちさえ、口が重かったようです。(^.^)

でも、充実した二日間でしたね。平和集会に向けて、学んできたことをまとめ、立派に発表してくれることを期待しています。

ちょっとお疲れ気味の子どもたち ↑

お世話になった添乗員さん、ガイドさん、写真館の方、先生方皆さんに感謝のあいさつをする代表児童。↓

校長先生の「楽しかった人」という問いにほとんど全員が手をあげました。あげきれなかったのは相当疲れている子どもたちのようで・・・。(土日ゆっくり休んで元気を取り戻そう。❢)

担任の先生からのお話を聞いて、家への帰路につきました。今頃お家では、家族の人たちと修学旅行のお話をいっぱいしていることでしょう。

間もなく到着します。

17:35現在熊本インター通過です。

吉野ヶ里を出発 修学旅行も終わりに近づきました。

先程、吉野ヶ里遺跡を出発したとの連絡がありました。

学校へ向かっております。予定通り18:10頃には到着の予定です。

また、解散式は運動場(鉄棒前)で行う予定です。

もし、お迎えにおいでになる場合は、車はできるだけ旧学童のあったところに駐車をお願いします。

学校へ向かっております。予定通り18:10頃には到着の予定です。

また、解散式は運動場(鉄棒前)で行う予定です。

もし、お迎えにおいでになる場合は、車はできるだけ旧学童のあったところに駐車をお願いします。

現在吉野ヶ里遺跡

現在子どもたちは佐賀県の吉野ケ里遺跡「吉野ケ里歴史公園」で学習中です。

引率の先生から写真がまた送られてきました。とっても真剣に、でも楽しく学習している様子がよくわかります。

子どもたちは予定通りの日程消化をしておりますので、今のところ学校到着予定時刻は18:10の予定です。

※写真の掲載については、吉野ヶ里遺跡歴史公園様の許諾を得ております。

引率の先生から写真がまた送られてきました。とっても真剣に、でも楽しく学習している様子がよくわかります。

子どもたちは予定通りの日程消化をしておりますので、今のところ学校到着予定時刻は18:10の予定です。

※写真の掲載については、吉野ヶ里遺跡歴史公園様の許諾を得ております。

修学旅行二日目です。(*^_^*)

本日は、ハウステンボスでの自由行動の時間です。

引率の先生から今日の写真が送られてきました。今日の佐世保はとっても蒸し暑いそうです。

一枚目はハウステンボスでの集合写真です。みんな元気です。保護者の皆さん、ご安心ください。

二枚目と三枚目は自由行動(班行動)の様子。みんなとっても楽しそうですね。お昼御飯もハウステンボスの予定ですが、何を食べるのでしようね。

天気は曇りだそうです。楽しんできてください。ハウステンボスの後は佐賀の吉野ケ里遺跡見学が予定されています。

※ハウステンボス内の景観が写っていることについては、「ハウステンボス株式会社」様の許諾を得ております。

※太田郷小以外の児童生徒の方の映像は処理してあります。ご了承ください。

引率の先生から今日の写真が送られてきました。今日の佐世保はとっても蒸し暑いそうです。

一枚目はハウステンボスでの集合写真です。みんな元気です。保護者の皆さん、ご安心ください。

二枚目と三枚目は自由行動(班行動)の様子。みんなとっても楽しそうですね。お昼御飯もハウステンボスの予定ですが、何を食べるのでしようね。

天気は曇りだそうです。楽しんできてください。ハウステンボスの後は佐賀の吉野ケ里遺跡見学が予定されています。

※ハウステンボス内の景観が写っていることについては、「ハウステンボス株式会社」様の許諾を得ております。

※太田郷小以外の児童生徒の方の映像は処理してあります。ご了承ください。

楽しい夕食

先ほど楽しい夕食がありました。夕食というより宴会状態です。

クラスの友達と一緒にこんなにたくさんでワイワイ食べるのは去年の集団宿泊以来です。

でも、修学旅行は雰囲気が全然違いますね。みんな思いっきりの笑顔です。

明日は一番の楽しみにしている「ハウステンボス」の自由行動の時間。

天気も打って変わって晴天の予報。あんまり羽目を外さないように楽しんできましょう(#^^#)

クラスの友達と一緒にこんなにたくさんでワイワイ食べるのは去年の集団宿泊以来です。

でも、修学旅行は雰囲気が全然違いますね。みんな思いっきりの笑顔です。

明日は一番の楽しみにしている「ハウステンボス」の自由行動の時間。

天気も打って変わって晴天の予報。あんまり羽目を外さないように楽しんできましょう(#^^#)

修学旅行 無事ホテル到着

先程、無事ホテルに到着したそうです。

安心メールも送信しました。

安心メールも送信しました。

ホテルに向かっています。

5時07分に「資料館見学をしています」という連絡がありました。

予定通りで日程も進んでいます。現在ホテルに向かっています。

到着次第安心メールを保護者の皆さんには送ります。

ご安心ください。

予定通りで日程も進んでいます。現在ホテルに向かっています。

到着次第安心メールを保護者の皆さんには送ります。

ご安心ください。

平和公園

引率の先生から二回目の写真が送られてきました。

平和公園でお話を聞いたり、平和の祈りをささげている様子です。

昭和三十年に完成した平和祈念像は、独特の手の上げ方をしています。『垂直に高く掲げた右手は原爆の脅威を、水平に伸ばした左手は平和を、横にした足は原爆投下直後の長崎市の静けさを、立てた足は救った命 を表し、軽く閉じた目は原爆犠牲者の冥福を祈っている』と言われています。

私も、自分自身が小学生の時に初めて修学旅行でこの像を見ました。また、教師になってから六年生を何度もつれていきました。

その度に、像が語りかけていることがより強くなっているような気がします。

子どもたちも、大人になって再びこの場所を訪れ、戦争と平和について考えてくれたらいいなあと思います。

〔さあ、夜はみんなで楽しく食事だ(^◇^) でも、まくら投げはダメよ(`´)〕・・・いまどきの子どもたちはやらないかな??(*^_^*)

平和公園でお話を聞いたり、平和の祈りをささげている様子です。

昭和三十年に完成した平和祈念像は、独特の手の上げ方をしています。『垂直に高く掲げた右手は原爆の脅威を、水平に伸ばした左手は平和を、横にした足は原爆投下直後の長崎市の静けさを、立てた足は救った命 を表し、軽く閉じた目は原爆犠牲者の冥福を祈っている』と言われています。

私も、自分自身が小学生の時に初めて修学旅行でこの像を見ました。また、教師になってから六年生を何度もつれていきました。

その度に、像が語りかけていることがより強くなっているような気がします。

子どもたちも、大人になって再びこの場所を訪れ、戦争と平和について考えてくれたらいいなあと思います。

〔さあ、夜はみんなで楽しく食事だ(^◇^) でも、まくら投げはダメよ(`´)〕・・・いまどきの子どもたちはやらないかな??(*^_^*)

大切なお話を聞きました。

激しい雨の中でしたが、無事に長崎に到着しました。

これは、引率の先生から送られてきた「被爆体験の方のお話を聞いている」様子です。

修学旅行の一番の目的は、平和学習です。原子爆弾のこと、戦争のこと、今の平和のことをしっかり勉強してきてほしいですね。

これは、引率の先生から送られてきた「被爆体験の方のお話を聞いている」様子です。

修学旅行の一番の目的は、平和学習です。原子爆弾のこと、戦争のこと、今の平和のことをしっかり勉強してきてほしいですね。

修学旅行に出発・・・(●^o^●)

朝から大雨になりましたが、六年生は無事修学旅行に出発しました。

体育館での出発式では代表の人が「しっかり勉強してきます、よろしくお願いします」と立派なあいさつをしました。

激しく雨の降る中でしたが、子どもたちは元気にバスに乗り込みにこにこ笑いながら手を振って出かけました。

熊本、長崎はまだ大雨洪水警報が出ていますが、せめて明日は晴れますように。ヽ(^o^)丿

体育館での出発式では代表の人が「しっかり勉強してきます、よろしくお願いします」と立派なあいさつをしました。

激しく雨の降る中でしたが、子どもたちは元気にバスに乗り込みにこにこ笑いながら手を振って出かけました。

熊本、長崎はまだ大雨洪水警報が出ていますが、せめて明日は晴れますように。ヽ(^o^)丿

晴れてくれーーとみんなで祈ろう\(◎o◎)/!

いよいよ明日は修学旅行。でも、天気予報は雨なんですね・・・。

いや、予報は予報。みんなの祈りで晴れにしよう。(^◇^)

初日の木曜日は、被爆体験をされた方のお話を聞いたり、平和公園、原爆資料館などを巡り、戦争と平和について学習します。

二日目はハウステンボスで楽しい自由行動です。そのあと吉野ヶ里遺跡の見学もします。

初日は雨予報ですが、二日目は天気もよさそうなので、楽しい修学旅行になることでしょう。

みんな気をつけていってらっしゃい。(@^^)/~~~

三年生の訪問

今年も近くの特別養護老人ホームへ三年生が出かけて行きました。

総合的な学習の時間の勉強です。自分たちでアイデアを出し合い、お年寄りの皆さんに喜んでもらえる出し物をしています。

ちょうどホームの運動会の日にあたり、一緒に運動会も楽しんできました。

このような活動を通じて子どもたちには、自分で考える力、相手のことを思いやる心を育てていきます。

※個人情報保護の観点からお年寄りの皆さんの写っている部分には画像処理をしています。ご了承ください。

総合的な学習の時間の勉強です。自分たちでアイデアを出し合い、お年寄りの皆さんに喜んでもらえる出し物をしています。

ちょうどホームの運動会の日にあたり、一緒に運動会も楽しんできました。

このような活動を通じて子どもたちには、自分で考える力、相手のことを思いやる心を育てていきます。

※個人情報保護の観点からお年寄りの皆さんの写っている部分には画像処理をしています。ご了承ください。

図書室も梅雨景色

太田郷小の図書室担当の先生は、いつも季節に応じた設営をされています。

今は梅雨時期なのでアジサイの花飾り〔本物みたい(*^_^*)〕とかさの飾り付けをしてあります。

手づくりで大変かと思いますがとっても雰囲気のある図書室になっています。

去年も何百冊と読んだ人もいましたので、今年もたくさんの本が読まれることでしょう。

今は梅雨時期なのでアジサイの花飾り〔本物みたい(*^_^*)〕とかさの飾り付けをしてあります。

手づくりで大変かと思いますがとっても雰囲気のある図書室になっています。

去年も何百冊と読んだ人もいましたので、今年もたくさんの本が読まれることでしょう。

梅雨の太田郷小

毎日雨が続きますね。やっぱり梅雨です。

外で遊べない子どもたちの昼休みは粘土をしたり、本を読んだり、友達とおしゃべりしたり様々です。

さて、今週の木曜と金曜は六年生の修学旅行です。原爆のことや戦争のことについてもお話を聞くなどして学習してきます。

下の写真にはその練習の様子を載せています。

深々とお辞儀をしてあいさつをする低学年の男の子や、「廊下を歩きましょう」キャンペーンで座っていらっしゃる生徒指導担当の先生など昼休みも色々です。

梅雨が明けるとあつーい夏がやってきます。

外で遊べない子どもたちの昼休みは粘土をしたり、本を読んだり、友達とおしゃべりしたり様々です。

さて、今週の木曜と金曜は六年生の修学旅行です。原爆のことや戦争のことについてもお話を聞くなどして学習してきます。

下の写真にはその練習の様子を載せています。

深々とお辞儀をしてあいさつをする低学年の男の子や、「廊下を歩きましょう」キャンペーンで座っていらっしゃる生徒指導担当の先生など昼休みも色々です。

梅雨が明けるとあつーい夏がやってきます。

子どもたちも元気いっぱい

先日、新規採用の女性の先生をご紹介しましたが、本校には男性の新規採用の先生もいらっしゃいます。

突然私がおじゃました時は、算数の勉強中でした。

授業の時の約束もしっかり守り、みんな先生のお話をよく聞いていました。

若くて元気のいい先生に負けずに、子どもたちも元気いっぱい楽しく勉強していましたよ。

あ~(´・_・`) 私も、20数年前は、若かった…。

突然私がおじゃました時は、算数の勉強中でした。

授業の時の約束もしっかり守り、みんな先生のお話をよく聞いていました。

若くて元気のいい先生に負けずに、子どもたちも元気いっぱい楽しく勉強していましたよ。

あ~(´・_・`) 私も、20数年前は、若かった…。

目はどうかな(眼科検診)

学校では様々な健康診断を行なっています。

校医の先生方に来ていただき、貴重な時間を子どもたちの検診のために使っていただいています。

今日は、眼科検診でした。目の状態を眼科医の先生方に見ていただきました。

本日の検診で、詳しい検査が必要な項目が見つかった場合には、プリント等で保護者の方に連絡をいたしますので早めにかかりつけの眼科に行ってご相談ください。

校医の先生方に来ていただき、貴重な時間を子どもたちの検診のために使っていただいています。

今日は、眼科検診でした。目の状態を眼科医の先生方に見ていただきました。

本日の検診で、詳しい検査が必要な項目が見つかった場合には、プリント等で保護者の方に連絡をいたしますので早めにかかりつけの眼科に行ってご相談ください。

何をしているのでしょう?(?_?)

小学校や中学校には委員会活動というものがあります。異なる学年の子どもたちが一緒に活動し、人間関係づくりを学んだり、自分たちで考え課題を解決することを体験したりする活動です。

太田郷小学校にも13の委員会があり、5年生と6年生が協力して活動しています。

下は、放送委員会の子どもたちが職員室の先生方にインタビューをしているところです。お昼の放送の資料にするようです。

子どもたちが自分たちで考えながら学校生活を充実させていくこと、また、それがみんなのためになる活動であることが委員会活動の意義でもあります。

文部科学省ホームページ 新学習指導要領 特別活動より

太田郷小学校にも13の委員会があり、5年生と6年生が協力して活動しています。

下は、放送委員会の子どもたちが職員室の先生方にインタビューをしているところです。お昼の放送の資料にするようです。

子どもたちが自分たちで考えながら学校生活を充実させていくこと、また、それがみんなのためになる活動であることが委員会活動の意義でもあります。

文部科学省ホームページ 新学習指導要領 特別活動より

〔児童会活動〕

1 目標

児童会活動を通して,望ましい人間関係を形成し,集団の一員としてよりよい学校生活づくりに参画し,協力して諸問題を解決しようとする自主的,実践的な態度を育てる。

2 内容

学校の全児童をもって組織する児童会において,学校生活の充実と向上を図る活動を行うこと。

- (1) 児童会の計画や運営

- (2) 異年齢集団による交流

- (3) 学校行事への協力

お掃除ガンバッテマス。

今日は、昼休みの時間から眼科検診が始まり、いつもの掃除の時間に高学年の眼科検診になりました。

ろうかを歩いているのは六年生ですが、体育館から教室に戻るところです。

そして、ものともせずろうかをぐんぐんぞうきんをかけているのは「一年生」。

小学校に入っていろんな掃除の仕方を勉強中です。

子どもたちは黙っているとぞうきんをおにぎりのようにしたり、指を立ててぞうきんがけをしたりします。

生活スタイルが変わり、ぞうきんやほうきを使う場面が少なくなりましたね。

でも学校では、そんな掃除の仕方を覚えるのも勉強の一つとして頑張っています。

ろうかを歩いているのは六年生ですが、体育館から教室に戻るところです。

そして、ものともせずろうかをぐんぐんぞうきんをかけているのは「一年生」。

小学校に入っていろんな掃除の仕方を勉強中です。

子どもたちは黙っているとぞうきんをおにぎりのようにしたり、指を立ててぞうきんがけをしたりします。

生活スタイルが変わり、ぞうきんやほうきを使う場面が少なくなりましたね。

でも学校では、そんな掃除の仕方を覚えるのも勉強の一つとして頑張っています。

トウキビって言いますか?

今日はトウモロコシの塩ゆでが入っていましたね。

私が子どものころはトウモロコシではなく祖父母から「トウキビ(唐黍)」と言われて育ちました。

「トウキビ(唐黍)」の唐は昔の中国の国名をさしていましたが、だんだん外国のものを「唐〇〇」というようになり、外国から入ってきた「黍(きびだんごのキビ)」に似た食べ物という意味で「トウキビ」と言っていたようです。トウモロコシも外国から入ってきた「モロコシ(←これももともとは中国から来たもの)」に似た食べ物という意味でトウモロコシといいい始めたようです。

私なんか、「トウキビ」は九州の方言かと思っていたのですが、北海道や北陸でも使うようです。

それはさておき、今日のメニューもとってもおいしそう。

私が子どものころはトウモロコシではなく祖父母から「トウキビ(唐黍)」と言われて育ちました。

「トウキビ(唐黍)」の唐は昔の中国の国名をさしていましたが、だんだん外国のものを「唐〇〇」というようになり、外国から入ってきた「黍(きびだんごのキビ)」に似た食べ物という意味で「トウキビ」と言っていたようです。トウモロコシも外国から入ってきた「モロコシ(←これももともとは中国から来たもの)」に似た食べ物という意味でトウモロコシといいい始めたようです。

私なんか、「トウキビ」は九州の方言かと思っていたのですが、北海道や北陸でも使うようです。

それはさておき、今日のメニューもとってもおいしそう。

今年もたくさん本をいただきました。

毎年のことなのですが、八代市社会を明るくする運動推進委員会の皆様に、今年もたくさん本を寄贈していただきました。本当にありがたいことです。

太田郷小は児童数も多く、本を読む人がたくさんいます。中には年間300さつ以上読む人もいます。

本を買う予算も限られている中、こうしてたくさんの本を寄贈していただくのはとてもうれしいことです。

大切に読ませていただきます。ありがとうございました。

〔お礼の言葉を述べる図書委員長と委員会の子どもたち〕

太田郷小は児童数も多く、本を読む人がたくさんいます。中には年間300さつ以上読む人もいます。

本を買う予算も限られている中、こうしてたくさんの本を寄贈していただくのはとてもうれしいことです。

大切に読ませていただきます。ありがとうございました。

〔お礼の言葉を述べる図書委員長と委員会の子どもたち〕

やつしろ歯の祭典

六月六日からやつしろ歯の祭典が下記の日程・内容で行われます。

太田郷小からも4人の人がポスターで入選しました。

5年 高妻亜衣さん 遠山美陽さん 4年北岡愛子さん 3年 島田和花さん

4人の作品をぜひ見に行ってください

〔↓遠山さんの作品〕 こういう作品がたくさん掲示してあります。

太田郷小からも4人の人がポスターで入選しました。

5年 高妻亜衣さん 遠山美陽さん 4年北岡愛子さん 3年 島田和花さん

4人の作品をぜひ見に行ってください

〔↓遠山さんの作品〕 こういう作品がたくさん掲示してあります。

1日1更新再開

もうすぐ70000アクセス\(◎o◎)/!

そして、ホームページリニューアル1周年(^O^)

まもなく、70000アクセスを迎えます。

この3か月、年度末年度初めの忙しさと、私のネット環境にトラブルがあり、なかなか更新できませんでしたが、本日環境の改善が行われ、これからは以前のように「1日1更新」を目標に頑張りたいと思います。

子どもたちの「今」を伝えていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。

そして、ホームページリニューアル1周年(^O^)

まもなく、70000アクセスを迎えます。

この3か月、年度末年度初めの忙しさと、私のネット環境にトラブルがあり、なかなか更新できませんでしたが、本日環境の改善が行われ、これからは以前のように「1日1更新」を目標に頑張りたいと思います。

子どもたちの「今」を伝えていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。

大きなおいもができるといいね

月曜日に2年生が芋の苗を植えに行ってきました。

毎年、学校で低学年が作っているのですが、今年は八代広域交流地域振興施設及び松中信彦スポーツミュージアムの共催で、新八代駅近くの畑で行われました。

太田郷幼稚園やいろんな団体の皆さんも参加して、とても賑やかに行われました。

みんな❢大きなおいもができるといいねぇ。

毎年、学校で低学年が作っているのですが、今年は八代広域交流地域振興施設及び松中信彦スポーツミュージアムの共催で、新八代駅近くの畑で行われました。

太田郷幼稚園やいろんな団体の皆さんも参加して、とても賑やかに行われました。

みんな❢大きなおいもができるといいねぇ。

スパゲッティはパスタ?

私などはおじさん世代なので、スパゲティをパスタと言ったり、アイスクリームをジェラートと言ったりすると「えっ?なんだそれ?」と思ってしまいます。

正確にはスパゲティやマカロニなど小麦を練って作った麺類を総称してパスタと言うのだそうで(なんだ、それならスパゲティ、パスタって使ったら?)とおじさんは思ってしまいます。

また、ジェラートはイタリア語で凍ったお菓子を総称していうのだそうで、アイスクリームのその一種なのだとか。(じゃあアイスはアイスでいいじゃないの?)とまたまた勝手に思います。

そんなこと考える人いない?いないよね。(^_^;) ※お金持ちのことはセレブっていうけどもともとは有名人のことなんだって。最近知ったなぁ(えっ?もういい?('◇')ゞ)

さあ、そんなおじさんの独り言はともかく、今日のメニューは、スパゲティ。ソースには八代産のはちべえトマトが使ってあるとのことです。

給食センターの先生方、いつも地産地消に心がけていただき、ありがとうございます。

正確にはスパゲティやマカロニなど小麦を練って作った麺類を総称してパスタと言うのだそうで(なんだ、それならスパゲティ、パスタって使ったら?)とおじさんは思ってしまいます。

また、ジェラートはイタリア語で凍ったお菓子を総称していうのだそうで、アイスクリームのその一種なのだとか。(じゃあアイスはアイスでいいじゃないの?)とまたまた勝手に思います。

そんなこと考える人いない?いないよね。(^_^;) ※お金持ちのことはセレブっていうけどもともとは有名人のことなんだって。最近知ったなぁ(えっ?もういい?('◇')ゞ)

さあ、そんなおじさんの独り言はともかく、今日のメニューは、スパゲティ。ソースには八代産のはちべえトマトが使ってあるとのことです。

給食センターの先生方、いつも地産地消に心がけていただき、ありがとうございます。

沢煮碗って?

今日の給食には「沢煮碗」(さわにわん)が出てきました。初めて聞く名前です。

何でしょう?下を読んでみてください。〔写真には甘酢煮がのっていません。〕

何でしょう?下を読んでみてください。〔写真には甘酢煮がのっていません。〕

情報教育に関するお知らせ

本校が日本教育工学協会(JAET)より、教育の情報化に総合的に取り組み、情報化によって教育の質の向上を実現している学校として、「学校情報化優良校」に認定されました。

情報モラル教育のさらなる充実に向けて関連サイトの紹介をします。

ぜひご覧下さい。

02_【別紙1】_情報モラル啓発資料①(保護者啓発用) ~フィルタリングサービス~.docx

03_【別紙2(訂正版)】_情報モラル啓発資料②(保護者啓発用) ~ゲームの課金トラブルル防止~.docx

04_【別紙3(訂正版)】_情報モラル啓発資料③(保護者啓発用) ~位置情報共有アプリについて~.docx

05_【別紙1】_情報�モラル啓発資料④(家庭啓発用) _インターネット上の書き込みについて.docx

06_【別紙2】_情報�モラル啓発資料⑤(家庭啓発用) _家庭でのルールづくりについて.docx

07_【別紙3】_情報�モラル啓発資料⑥(家庭啓発用) _個人情報と著作権について.docx

☎ 連絡先

熊本県八代市日置町

445番地

八代市立 太田郷小学校

TEL 0965-32-6143

FAX 0965-32-6144

es-otago@yatsushiro.jp

es-otago@yatsushiro.jpURL

リンク用バナーもご利用ください。

http://es.higo.ed.jp/otago/

リンク

アクセスカウンター

2

0

7

7

3

2

下記正式登録HPです

熊本県教育情報システム

登録機関(CMS)

管理責任者

校長 大住 和行

運用担当者

教諭 鶴山 典子

災害対応・心のケアについて

ダウンロードしてご確認ください。

〈熊本県電話相談窓口一覧〉

〈防災関係〉

災害発生時の対応について.pdf

震災後の心のケアについて.pdf

震災後の心のケアについて2.pdf

◇ 大切なお願い ◇

①本ホームページに掲載されている記事、ファイル、画像等すべてのコンテンツの著作権は太田郷小学校に属します。著作権の放棄は致しません。閲覧以外の利用はできません。二次利用をご希望の場合は、必ず太田郷小学校へ電話・ファックス・メール等でご連絡の上、許可を得てください。(内容によっては許可できないこともあります。)

➁本ホームページ内の画像の被写体の児童、職員及びすべての人物の肖像権につきましては、被写体本人に属します。許可なく利用はできません。

➂使用しているイラストは、イラスト作成サイトからいただいたものですが、すべてこのホームページへの使用の許諾を得たもの、あるいは(ウェブページへの掲載を含む)著作権フリーのイラストです。イラストの転載等の二次利用は禁止です。

④本ホームページ作成の趣旨をご理解の上、ご利用いただきますようお願い申し上げます。