熊本県南部の八代市にある太田郷小学校です。

ブログ

2015年2月の記事一覧

野菜づくしの食育教室

今日は、午後から6年生のあるクラスを対象に、「食育教室」が開かれました。

JA郡築支所の女性部の皆さんが中心となって、太田郷の方も含め、ボランティアでたくさんの皆さんが、子どもたちに食の大切さや楽しさを教えに来てくださいました。

紙芝居を使ったり、写真を見せたりしながら、自然の恵みである食べ物が人にとってどれほど重要なものであるかということ、ひとつひとつの食べ物のことをもっと知ることによって、食が充実してくることをわかりやすく解説してくださいました。

そして、実習は、野菜づくしでした。「野菜ちらし寿司」や「トマト入り白玉」を作りました。

最後には、新鮮な野菜を一人一人におみやげとしてプレゼントしてくださいました。

この取り組みを太田郷小でしてくださるのは4年連続です。「これからもずっと続けていただけるとありがたいですね」と職員室で先生方が話されていました。

子どもたちは、おなかいっぱい、心いっぱいになって、楽しいひと時を終えました。

ご協力いただいた女性部の皆様方、本当にありがとうございました。<m(^_^)m>

授業参観のお楽しみ\(◎o◎)/!

今日、2年生のあるクラスは1日自習でした。テストが中心でしたが、私が自習監督で見に行ったときは、「自分の手作りアルバム」や「メッセージカード」を作っていました。

どうやらおうちの人へのプレゼントのようです。来週の火曜日は授業参観です。各クラスで、どのような授業が行われるのか楽しみにしていてください。

また、学級懇談会では、1年間の振り返りや各学力検査の結果等の配付がある予定です。本年度最後の懇談会です。ぜひご参加ください。

どうやらおうちの人へのプレゼントのようです。来週の火曜日は授業参観です。各クラスで、どのような授業が行われるのか楽しみにしていてください。

また、学級懇談会では、1年間の振り返りや各学力検査の結果等の配付がある予定です。本年度最後の懇談会です。ぜひご参加ください。

スリッパ並べは「思いやり」

2学期までは、トイレのスリッパ並べはある程度できていたのですが、3学期になって、少し乱れが目立つようになってきました。

委員会からのお願いやトイレのスリッパ並べ調べもしているのですが、やっぱり最後は一人一人の心の中の問題になってきます。

「次に使う人が気持ちよく使えるようにしよう」、「自分がされたら嫌なことは他の人にもしないようにしよう」、そういう周りの人への気遣いができるようになるとだんだんスリッパも並ぶようになってきます。

(全校でしているわけではありませんが)低学年のあるクラスでは、子どもたちに意識付けをするために、一斉にトイレに行かせた時間などに、スリッパ並べをしているか見守る係があります。もちろん、意識付けのためで、係がなくてもできるようになるのが一番ですが、意識が高まるまでは、いろいろな手立てを講じながら、だんだん子どもたちが「ほかの人のことも考えよう」と思ってくれるようになればなあと思います。

お家でも、「他人への思いやり」について、話し合ってみてください。

今日の給食

※↓ セレクト給食のおかずがまだ入っていない状態の物を取りました。すみません。↓

竹とんぼを飛ばしたよ\(◎o◎)/!

おととい火曜日に、ある1年生の子のおじいちゃんが学校に来てくださいました。でも、ただのおじいちゃんではありませんよ。

竹とんぼづくり、竹とんぼ飛ばしの名人で、国際竹とんぼ協会のメンバーでもいらっしゃるすごいおじいちゃんです。

この竹とんぼ名人が、一年生の子どもたちに竹とんぼの飛ばし方を教えてくださいました。<生活科の勉強です。>

ほとんどの子が初めて竹とんぼをとばします。初めはなかなか飛んでくれませんでしたが、名人のアドバイスで、体育館の天井に向かってグーンと飛ばせるようになりました。

みんな大喜びでした。そして、最後はみんなで名人にタッチをして感謝の気持ちを伝えました。

私も、長いこと竹とんぼを飛ばしていませんが、デジタル機器に囲まれた生活をしている今だからこそ、アナログで、感性に訴える遊びっていいなあと思いました。

1年生のみんなもきっとおうちに帰ってたくさん竹とんぼ飛ばしのことをお話してくれたことだと思います。

「名人」!、本当にありがとうございました。機会があれば、私たち職員にもぜひご教示ください。(^ ▽ ^)/

今日の給食

工作って楽しい!

上段は以前紹介した5年生のビー玉ころがしゲームです。ようやく完成しました。(※まだ制作中のクラスもあります。)

下段は、3年生の「くぎ打ちトントン」という工作です。自然の木にくぎを打ち、ビーズを通しておもしろいオブジェを作りました。

来週火曜日は授業参観です。どんな作品があるか楽しみにしていてください。

下段は、3年生の「くぎ打ちトントン」という工作です。自然の木にくぎを打ち、ビーズを通しておもしろいオブジェを作りました。

来週火曜日は授業参観です。どんな作品があるか楽しみにしていてください。

最後の児童集会

昨日、児童集会がありました。各委員会の委員長さんたちが前に立ち、あいさつをしました。

がんばってきたこと、協力してもらったお礼、後輩の皆さんに託すことなどさすが六年生という立派なあいさつでした。

今年の六年生も自信をもって中学校へと送り出せます。どの中学校に行っても「さすが太田郷小出身ですね。」と言っていただけるはずです。

委員長さんのあいさつに続いては、これも、本年度最後の「言葉遊びタイム」がありました。

これまでもご紹介してきましたが、「言語活用能力の向上」と「コミュニケーション能力の育成」をねらいとして群読を中心に言葉遊びタイムを設けてきました。

700人近い子どもたち、また先生方が心を一つにして群読がピタッと決まるとそれはそれは感動します。

ぜひ、お家でもお子さんにさせてみてください。

がんばってきたこと、協力してもらったお礼、後輩の皆さんに託すことなどさすが六年生という立派なあいさつでした。

今年の六年生も自信をもって中学校へと送り出せます。どの中学校に行っても「さすが太田郷小出身ですね。」と言っていただけるはずです。

委員長さんのあいさつに続いては、これも、本年度最後の「言葉遊びタイム」がありました。

これまでもご紹介してきましたが、「言語活用能力の向上」と「コミュニケーション能力の育成」をねらいとして群読を中心に言葉遊びタイムを設けてきました。

700人近い子どもたち、また先生方が心を一つにして群読がピタッと決まるとそれはそれは感動します。

ぜひ、お家でもお子さんにさせてみてください。

こんなに頑張った一年生です。

一日入学で、一年生が来年度新入学の人たちのために出し物を披露しましたが、一年生担任の先生から写真を提供していただきましたので紹介します。

元気に踊る様子を見ていると、みんな本当に成長したなあと感じます。四月からは二年生ですものね。ちょっとお兄さんお姉さん気分になるかもしませんね。(^_^)

※来年度新入学の子どもたちと保護者の皆さんは、来年度から本校の児童及び保護者になられるという点を考慮し、画像処理をしています。ご了承ください。

元気に踊る様子を見ていると、みんな本当に成長したなあと感じます。四月からは二年生ですものね。ちょっとお兄さんお姉さん気分になるかもしませんね。(^_^)

※来年度新入学の子どもたちと保護者の皆さんは、来年度から本校の児童及び保護者になられるという点を考慮し、画像処理をしています。ご了承ください。

今日の給食

無煙教室

昨日、6年生を対象に「無煙教室」が開かれました。

「無煙教室」と言っても火事から守る教室のことではありません。

禁煙教育と言っていた勉強です。自分が吸わないだけではなく、(受動喫煙も含め)たばこの害が及ばないための環境とはどのようなものかを考える教育です。

講師は、たかの呼吸器科内科クリニックの高野義久先生です。髙野先生は、長い間大人から子どもまで幅広い世代にたばこの害について啓発を続けてこられた先生です。

<たくさんのスライドを使い、わかりやすく解説をしていただきました。>

<真剣な表情で聞き入る子どもたち。大切なことはメモを取っています。>

<なぜタバコがいけないのか、6年生にわかりやすく説明していただきました。>

<「ニコチン依存症」私たち大人もわかっているようでわからないことがいっぱいです。>

<ニコチンのにおいをかいでいます。「くさい」「きもちわるい」という声が多数でした。>

※健康に害を及ぼさないよう配慮してあります。

<中学生になるとたばこの誘惑もふえてきます。断る練習をしました。>

「おい、たばこ吸おうや。」・・・おや?、あやしい人?!(もちろん担任の先生です。(*^ ^*))がたばこをすすめていますよ。上手に断れるかな?・・・

<体に悪いので、ぼくは吸いません。>

<「すみません。吸いません。(キッパリ!)> みんな上手に断れました。

< (お礼の言葉です。)今日は、たくさんのことを教えていただきありがとうございました。誘われてもきっぱり断りたいと思います。>

<髙野先生、子どもたちのためのお話、本当にありがとうございました。>

【ちょっと一言】

〇髙野先生の使われたスライドの中にはたばこの害を示すいろいろな資料があったのですが、低学年の子どもたちには少し見るのがきつい写真などもありましたので、ほんの少しだけ紹介しました。保護者の皆さんにも聞いていただきたいようなとても勉強になるお話でした。

〇実は、髙野先生と私は小学校の時に同じクラスでした。こんなところで再会するなんて人の縁は不思議ですね。【すみません。余談です。(=^_^=)】

「無煙教室」と言っても火事から守る教室のことではありません。

禁煙教育と言っていた勉強です。自分が吸わないだけではなく、(受動喫煙も含め)たばこの害が及ばないための環境とはどのようなものかを考える教育です。

講師は、たかの呼吸器科内科クリニックの高野義久先生です。髙野先生は、長い間大人から子どもまで幅広い世代にたばこの害について啓発を続けてこられた先生です。

<たくさんのスライドを使い、わかりやすく解説をしていただきました。>

<真剣な表情で聞き入る子どもたち。大切なことはメモを取っています。>

<なぜタバコがいけないのか、6年生にわかりやすく説明していただきました。>

<「ニコチン依存症」私たち大人もわかっているようでわからないことがいっぱいです。>

<ニコチンのにおいをかいでいます。「くさい」「きもちわるい」という声が多数でした。>

※健康に害を及ぼさないよう配慮してあります。

<中学生になるとたばこの誘惑もふえてきます。断る練習をしました。>

「おい、たばこ吸おうや。」・・・おや?、あやしい人?!(もちろん担任の先生です。(*^ ^*))がたばこをすすめていますよ。上手に断れるかな?・・・

<体に悪いので、ぼくは吸いません。>

<「すみません。吸いません。(キッパリ!)> みんな上手に断れました。

< (お礼の言葉です。)今日は、たくさんのことを教えていただきありがとうございました。誘われてもきっぱり断りたいと思います。>

<髙野先生、子どもたちのためのお話、本当にありがとうございました。>

【ちょっと一言】

〇髙野先生の使われたスライドの中にはたばこの害を示すいろいろな資料があったのですが、低学年の子どもたちには少し見るのがきつい写真などもありましたので、ほんの少しだけ紹介しました。保護者の皆さんにも聞いていただきたいようなとても勉強になるお話でした。

〇実は、髙野先生と私は小学校の時に同じクラスでした。こんなところで再会するなんて人の縁は不思議ですね。【すみません。余談です。(=^_^=)】

教育相談を始めています。

太田郷小学校では、いじめや仲間外れをすることのない楽しい学校、悩みがあれば何でも相談できる体制づくりを目指して色々なことに取り組んでいます。

その一つが、例年行われている「教育相談」です。これは、子どもたち全員にアンケートを取り、また、全員を個人面談し「最近悩み事はないか。困っていることはないか。」話を聞く取組です。もちろん、一年を通し、随時子どもたちが相談できるようにしていますが、このような機会を設けることによって普段なかなか担任の先生に言えないような心配事を相談できるようにしています。

保護者の皆様も、お子さんとの普段の会話の中で気になることがありましたら、遠慮なく担任へご相談ください。

※このように、子どもたちと担任が一対一で話をします。もちろん、秘密は厳守します。また、これは相談の申し出のあった児童だけでなく、すべての児童に行なっています。

その一つが、例年行われている「教育相談」です。これは、子どもたち全員にアンケートを取り、また、全員を個人面談し「最近悩み事はないか。困っていることはないか。」話を聞く取組です。もちろん、一年を通し、随時子どもたちが相談できるようにしていますが、このような機会を設けることによって普段なかなか担任の先生に言えないような心配事を相談できるようにしています。

保護者の皆様も、お子さんとの普段の会話の中で気になることがありましたら、遠慮なく担任へご相談ください。

※このように、子どもたちと担任が一対一で話をします。もちろん、秘密は厳守します。また、これは相談の申し出のあった児童だけでなく、すべての児童に行なっています。

今日の給食

すみません。これは、昨日の給食です。今日は撮影できませんでした。<(_ _)>

校長先生のサクラソウ

何回か紹介したサクラソウが、ついにこんなきれいな花を咲かせました。

校長先生の心のこもったお花です。6年生もあと2か月ちょっとで卒業式。

この2か月間、サクラソウが皆さんを温かく見守り、中学校へ送り出してくれるのではないでしょうか。

校長先生の心のこもったお花です。6年生もあと2か月ちょっとで卒業式。

この2か月間、サクラソウが皆さんを温かく見守り、中学校へ送り出してくれるのではないでしょうか。

私たちのちょっとした心がけで

教頭先生は、職員朝会で時々先生方に「先生方一人一人が節電を心がけてください。子どもたちも見ています。」という趣旨のお話をされます。

節電はもちろん電気代の節約にもなるのですが、もっと大切なことは、エネルギーをむだづかいしないということです。(自然環境に負荷をかけないということです。)

下の表は、この3年間の使用電力量を一覧表にしたものです。児童数や毎年使う教室数が少しずつ違うので一概には言えませんが、年々節電の意識が先生方にも子どもたちにも高まっているように思えます。

青い色は昨年度より節電できた月、赤い色は昨年度を上回ってしまった月です。

今のところ、トータルでは昨年度よりかなり節電していますので、3月終了時点でも青になればいいなあと思います。

皆さんの協力をお願いします。

節電はもちろん電気代の節約にもなるのですが、もっと大切なことは、エネルギーをむだづかいしないということです。(自然環境に負荷をかけないということです。)

下の表は、この3年間の使用電力量を一覧表にしたものです。児童数や毎年使う教室数が少しずつ違うので一概には言えませんが、年々節電の意識が先生方にも子どもたちにも高まっているように思えます。

青い色は昨年度より節電できた月、赤い色は昨年度を上回ってしまった月です。

今のところ、トータルでは昨年度よりかなり節電していますので、3月終了時点でも青になればいいなあと思います。

皆さんの協力をお願いします。

ネコの日って (?_?) (・・?

図書館に行くと、こんなディスプレイが・・・↓

2月22日って、「ネコの日」だそうです。皆さんご存知でしたか? (・0・)?

ねこの鳴き声「にゃん」「にゃん」「にゃん」にちなんだ日なのだそうです。(まぁ、そういわれればねぇ ; ^.^ ; )

ちなみに、犬の日は?・・・ご想像の通り「わん」「わん」「わん」にちなんで「11月1日」だとか・・・。

世の中には、本当にいろんな「〇〇の日」があるものですね。 ~;;(^o^);;~

図書館の先生は、いろんなことをご存じで、ネコの日にちなんで、たくさんの「ネコ関連」の本を紹介してくださっています。

ネコが好きな人も、そうでない人も一度手に取ってみてはいかがでしょうか。?(=^_^=)

2月22日って、「ネコの日」だそうです。皆さんご存知でしたか? (・0・)?

ねこの鳴き声「にゃん」「にゃん」「にゃん」にちなんだ日なのだそうです。(まぁ、そういわれればねぇ ; ^.^ ; )

ちなみに、犬の日は?・・・ご想像の通り「わん」「わん」「わん」にちなんで「11月1日」だとか・・・。

世の中には、本当にいろんな「〇〇の日」があるものですね。 ~;;(^o^);;~

図書館の先生は、いろんなことをご存じで、ネコの日にちなんで、たくさんの「ネコ関連」の本を紹介してくださっています。

ネコが好きな人も、そうでない人も一度手に取ってみてはいかがでしょうか。?(=^_^=)

学童保育施設と農具倉庫の跡は

写真は去年まで学童保育の建物と農具倉庫があったところです。

いまでは、砂利が入れられ整地工事が行われています。整地されたあとの利用法はまだはっきりしていないのですが、おそらくお客様用の駐車場などに利用されるのではないでしょうか。(未定ですが・・・。)

でも、日本の工事技術はすごいですね。あっという間に景色が一変しました。(現在工事中で危険なので、立ち入りは禁じられています。)

いまでは、砂利が入れられ整地工事が行われています。整地されたあとの利用法はまだはっきりしていないのですが、おそらくお客様用の駐車場などに利用されるのではないでしょうか。(未定ですが・・・。)

でも、日本の工事技術はすごいですね。あっという間に景色が一変しました。(現在工事中で危険なので、立ち入りは禁じられています。)

給食も大きな写真で紹介

保護者の皆さんに、子どもたちが毎日どんな給食を食べているか右の小さなコーナーで毎日紹介していますが、写真が小さいので見にくいと思います。

そこで、今日から「試験的に」給食をこの「学校生活」のコーナーで紹介していこうと思います。

そのうち、上のメニューの中に「給食」というものを一つ増やしてみようかなと考えています。

そこで、今日から「試験的に」給食をこの「学校生活」のコーナーで紹介していこうと思います。

そのうち、上のメニューの中に「給食」というものを一つ増やしてみようかなと考えています。

担任の先生がいなくても…

担任の先生が出張などでいらっしゃらない時は、子どもたちはテストなどいろいろな自習をします。

子どもたちだけで自習をさせることはできないので、教頭先生や主幹の先生、あるいは私などが子どもたちの監督に行きます。

今日も、3年生の一つのクラスの先生が出張でいらっしゃいませんでした。少人数を一斉授業にしていただいたり、合同体育などでやりくりしてもどうしても子どもたちだけになる時間ができました。

そこで、教頭先生と私が1時間ずつ監督に行ってきました。私は6時間目に行きましたが、みんなすでに勉強を始めており、黙々と課題(作文)に取り組んでいました。

普段の学習訓練(勉強する時の約束を守る練習)がよくなされているんだなあと感じました。みんなきっと勉強の力がついていますよ。(*^─^*)

子どもたちだけで自習をさせることはできないので、教頭先生や主幹の先生、あるいは私などが子どもたちの監督に行きます。

今日も、3年生の一つのクラスの先生が出張でいらっしゃいませんでした。少人数を一斉授業にしていただいたり、合同体育などでやりくりしてもどうしても子どもたちだけになる時間ができました。

そこで、教頭先生と私が1時間ずつ監督に行ってきました。私は6時間目に行きましたが、みんなすでに勉強を始めており、黙々と課題(作文)に取り組んでいました。

普段の学習訓練(勉強する時の約束を守る練習)がよくなされているんだなあと感じました。みんなきっと勉強の力がついていますよ。(*^─^*)

来年度入学予定の皆さんの一日入学がありました。

来年度(といっても、今年の四月からです。)太田郷小に入学してくる予定の児童の皆さんの「一日入学」がありました。

子どもたちにとっては、「小学校」ってどんなところなのかな?と探検する気分だと思います。

また、保護者の方(特にお子さんをはじめて小学校へ入学される方)にとっては、お子さんに学校生活を送らせる上で、どんなことに気をつけたらよいかを知っていただく大切な日なのです。

体育館に集まってから、一年生の歓迎の言葉や運動会で披露したダンスを踊りました。

※私がその場にいなかったので、撮れませんでした。この写真は、練習のようすです。本番の様子は後日紹介します。

次に、子どもたちは4つのグループに分かれて2年生教室へ行きました。

保護者の方には本校の校長先生より、歓迎の言葉と保護者の方にこころがけていただき旨のお話がありました。

(※入学予定のお子さんたちや保護者の方は入学「予定」となっており、4月から本校の児童や保護者になられますので、写真は加工しています。ご了承ください。)

※校長先生から保護者の皆さんへお話された内容は、「校長室」(←クリック)のページに入れてあります。ご覧ください。

校長先生のお話に続いて、本校の保健室の先生(養護教諭)からの健康と生活リズムについてのお話がありました。

正しい生活リズムと基本的な生活習慣を身につけることが楽しい学校生活を送る基本であるという趣旨のお話でした。

また、現1年担任の先生からは、入学前に準備するものや学校生活の概要などのお話がありました。

保護者の方の不安が少しでも減少するように、丁寧に学校のことをお話されました。

さあ、その間に子どもたちは何をしていたかというと・・・

ある教室では、絵の謎を解く謎解きゲーム、そしてある教室では、音楽に合わせて果物たちが変身するお話。

(※写真は加工しています。ご了承ください。)

別の教室では、先生が持っている物の色を当てるクイズ。そのお隣の教室では不思議な不思議なお話の読み聞かせが行われていました。

(※写真は加工しています。ご了承ください。)

このあと子どもたちは、体育館へ戻り、おうちの人と一緒に帰りました。

来年入学してくるみなさん、学校はどうでしたか?まだまだまわからないことだらけだと思いますが、今日のようにたんけんする気持ちで学校に来てくださいね。

きっと、発見やおどろきがたくさんありますよ。太田郷小学校は「わくわくする」学校です。待ってまーーーーーす。(^^)/

子どもたちにとっては、「小学校」ってどんなところなのかな?と探検する気分だと思います。

また、保護者の方(特にお子さんをはじめて小学校へ入学される方)にとっては、お子さんに学校生活を送らせる上で、どんなことに気をつけたらよいかを知っていただく大切な日なのです。

体育館に集まってから、一年生の歓迎の言葉や運動会で披露したダンスを踊りました。

※私がその場にいなかったので、撮れませんでした。この写真は、練習のようすです。本番の様子は後日紹介します。

次に、子どもたちは4つのグループに分かれて2年生教室へ行きました。

保護者の方には本校の校長先生より、歓迎の言葉と保護者の方にこころがけていただき旨のお話がありました。

(※入学予定のお子さんたちや保護者の方は入学「予定」となっており、4月から本校の児童や保護者になられますので、写真は加工しています。ご了承ください。)

※校長先生から保護者の皆さんへお話された内容は、「校長室」(←クリック)のページに入れてあります。ご覧ください。

校長先生のお話に続いて、本校の保健室の先生(養護教諭)からの健康と生活リズムについてのお話がありました。

正しい生活リズムと基本的な生活習慣を身につけることが楽しい学校生活を送る基本であるという趣旨のお話でした。

また、現1年担任の先生からは、入学前に準備するものや学校生活の概要などのお話がありました。

保護者の方の不安が少しでも減少するように、丁寧に学校のことをお話されました。

さあ、その間に子どもたちは何をしていたかというと・・・

ある教室では、絵の謎を解く謎解きゲーム、そしてある教室では、音楽に合わせて果物たちが変身するお話。

(※写真は加工しています。ご了承ください。)

別の教室では、先生が持っている物の色を当てるクイズ。そのお隣の教室では不思議な不思議なお話の読み聞かせが行われていました。

(※写真は加工しています。ご了承ください。)

このあと子どもたちは、体育館へ戻り、おうちの人と一緒に帰りました。

来年入学してくるみなさん、学校はどうでしたか?まだまだまわからないことだらけだと思いますが、今日のようにたんけんする気持ちで学校に来てくださいね。

きっと、発見やおどろきがたくさんありますよ。太田郷小学校は「わくわくする」学校です。待ってまーーーーーす。(^^)/

お持ち帰り

工作展の時に紹介した4年生の作品です。

そろそろ、いろんな作品類を持ち帰る時期になってきました。

この工作は外側が透明のプラスチック板で、飾りをつけることができるうえ、下の方からLED照明を当てることで、光の面白さも感じさせる楽しい工作です。

ぜひ、お家でも、お部屋を少し暗くして楽しんでみてください。

そろそろ、いろんな作品類を持ち帰る時期になってきました。

この工作は外側が透明のプラスチック板で、飾りをつけることができるうえ、下の方からLED照明を当てることで、光の面白さも感じさせる楽しい工作です。

ぜひ、お家でも、お部屋を少し暗くして楽しんでみてください。

六年生に思い出を(^^♪

3月6日(金)はお別れ遠足があります。実は、その日の遠足の出発前に体育館で6年生を送る会が実施されます。

各学年からの出し物があるのですが、学年とは別に音楽部も演奏をおこないます。

音楽部の人たちが一生懸命練習をしています。

曲目は・・・・・・・・・秘密です! 本番を楽しみにしていてください。

各学年からの出し物があるのですが、学年とは別に音楽部も演奏をおこないます。

音楽部の人たちが一生懸命練習をしています。

曲目は・・・・・・・・・秘密です! 本番を楽しみにしていてください。

今日の太田郷小

今日の話題です・・・・・・・。

左上は、学力検査の時にお休みだった人が頑張って一人で受けているところです。

一人は心細いですが、六年生、落ち着いて取り組んでいましたよ。

左下は、校長室の前に飾ってあるキャラクターおひな様です。かわいいですね。実は太田郷小学校には立派な雛壇があるのですが、古くて重厚なもので、出して飾るのがなかなか大変です。今年できるかなあ…。

右の二枚は六年生の図工で取り組んでいる卒業制作の作品です。(製作途中です。) 小物入れのようです。オルゴールも入れられるのだとか。思い出に残るものになるでしょうね。

左上は、学力検査の時にお休みだった人が頑張って一人で受けているところです。

一人は心細いですが、六年生、落ち着いて取り組んでいましたよ。

左下は、校長室の前に飾ってあるキャラクターおひな様です。かわいいですね。実は太田郷小学校には立派な雛壇があるのですが、古くて重厚なもので、出して飾るのがなかなか大変です。今年できるかなあ…。

右の二枚は六年生の図工で取り組んでいる卒業制作の作品です。(製作途中です。) 小物入れのようです。オルゴールも入れられるのだとか。思い出に残るものになるでしょうね。

クラブ活動もあとわずか

今日はクラブ活動がありました。

1.2学期に、クラブ活動の紹介をしましたが、まだ紹介しきれていないクラブがありますので紹介します。

一番上は「パソコンクラブ」です。私たちの生活になくてはならないコンピュータ。仕事から趣味までいろんなことに役立ちます。

授業でもパソコンを利用しますが、クラブではちょっと難しいこともやっています。

真ん中は「タグラグビークラブ」です。

数日前2年生がタグラグビーをしていることをお知らせしましたが、クラブ活動もあります。

太田郷小ではこれから『タグラグビー』がトレンドになるかもしれませんね。

下の左は「ドッジボールクラブ」右は「屋外スポーツクラブ」です。やっぱり子どもたちは体を動かすクラブが大好きですね。

体育館でもバスケットボールクラブやバドミントンクラブが活動しています。

クラブ活動も来週が最終回です。六年生にとっても小学校生活最後のクラブです。楽しく活動しましょう。

1.2学期に、クラブ活動の紹介をしましたが、まだ紹介しきれていないクラブがありますので紹介します。

一番上は「パソコンクラブ」です。私たちの生活になくてはならないコンピュータ。仕事から趣味までいろんなことに役立ちます。

授業でもパソコンを利用しますが、クラブではちょっと難しいこともやっています。

真ん中は「タグラグビークラブ」です。

数日前2年生がタグラグビーをしていることをお知らせしましたが、クラブ活動もあります。

太田郷小ではこれから『タグラグビー』がトレンドになるかもしれませんね。

下の左は「ドッジボールクラブ」右は「屋外スポーツクラブ」です。やっぱり子どもたちは体を動かすクラブが大好きですね。

体育館でもバスケットボールクラブやバドミントンクラブが活動しています。

クラブ活動も来週が最終回です。六年生にとっても小学校生活最後のクラブです。楽しく活動しましょう。

更新が遅くなりました。

出張、かつ私の体調の不調で、更新ができなくなってしまい、すみませんでした。

でも、太田郷小学校はインフルエンザも激減し、みんなの笑顔が戻ってきました。

でも、太田郷小学校はインフルエンザも激減し、みんなの笑顔が戻ってきました。

ただ、新たにインフルエンザにかかる人もいて、中々全員が元気、というわけにはいかないようです。

先生方の中にもインフルエンザで休んでいらっしゃる方もいます。

ちょっと光って見づらいのですが左の写真は、六年生が「幸せの翼」というタイトルで「自分がしてもらったうれしかったことや、他の人にしてあげたこと、みんなが幸せな気持ちになるためにやろうよという他の人への呼びかけ」など、心があたたくなる出来事や呼びかけをつづっています。

今、世界では戦争や紛争で毎日たくさんの人が亡くなっています。子どもたちもそうです。

あらそい事はなくなりません。人間だから欲やエゴ(わがまま)は誰にでもあります。でも、みんなが幸せに暮らしていくために、一人一人ができる小さなことがあるはずです。

そんな小さなことを一つ一つ心がけることで大きな争いもなくなるのではないでしょうか。私たち大人もこころしたいですね。

二つ目の写真は六年生が借りていた「キング牧師」という伝記の本です。

私たちの子どもの頃の伝記といえば「エジソン」「野口英世」「リンカーン」などでしたね。熊本出身でいえば「北里柴三郎」などでしょう。

キング牧師はマーティン・ルーサー・キング・ジュニアが正式な名前です。皆さんもご存じの通りアメリカでのアフリカ系アメリカ人の公民権獲得のための運動をおこなった方で、人種差別撤廃のために活躍し、非暴力を貫きました。ノーベル平和賞も受賞しています。

残念ながら凶弾に倒れてしまいましたが、キング牧師の意思は今もたくさんの人々によって受け継がれています。

六年生だけではなく、小中学生にはぜひ読んで欲しい本です。

一番下は、ある六年生教室の黒板です。

「あいさつ 立ち止まって おじぎして」

六年生は、本当によくあいさつができます。廊下で出会うとみんな一度立ち止まり、「こんにちは」とあいさつできます。

私は以前他の学校につとめていた時、廊下で子どもたちに会うたびに、同じ子でも「おはようございます」と声をかけていました。そういった子は、きまってけげんな顔をして「さっき言いましたよ。」と言うことが多かったのですが、私は「あいさつは、回数ではないよ。相手に対して『あなたとコミュニケーションを取りたいです。あなたのことを尊重しています。認めています。』というメッセージです。同じ人に繰り返しあいさつしていいんですよ。」とお話をしました。あまり納得していないようでしたけれど・・・。

いずれにせよ、六年生だけではなく、太田郷小のみんなが六年生のようなきちんとしたあいさつができるようになるといいですね。

でも、太田郷小学校はインフルエンザも激減し、みんなの笑顔が戻ってきました。

でも、太田郷小学校はインフルエンザも激減し、みんなの笑顔が戻ってきました。ただ、新たにインフルエンザにかかる人もいて、中々全員が元気、というわけにはいかないようです。

先生方の中にもインフルエンザで休んでいらっしゃる方もいます。

ちょっと光って見づらいのですが左の写真は、六年生が「幸せの翼」というタイトルで「自分がしてもらったうれしかったことや、他の人にしてあげたこと、みんなが幸せな気持ちになるためにやろうよという他の人への呼びかけ」など、心があたたくなる出来事や呼びかけをつづっています。

今、世界では戦争や紛争で毎日たくさんの人が亡くなっています。子どもたちもそうです。

あらそい事はなくなりません。人間だから欲やエゴ(わがまま)は誰にでもあります。でも、みんなが幸せに暮らしていくために、一人一人ができる小さなことがあるはずです。

そんな小さなことを一つ一つ心がけることで大きな争いもなくなるのではないでしょうか。私たち大人もこころしたいですね。

二つ目の写真は六年生が借りていた「キング牧師」という伝記の本です。

私たちの子どもの頃の伝記といえば「エジソン」「野口英世」「リンカーン」などでしたね。熊本出身でいえば「北里柴三郎」などでしょう。

キング牧師はマーティン・ルーサー・キング・ジュニアが正式な名前です。皆さんもご存じの通りアメリカでのアフリカ系アメリカ人の公民権獲得のための運動をおこなった方で、人種差別撤廃のために活躍し、非暴力を貫きました。ノーベル平和賞も受賞しています。

残念ながら凶弾に倒れてしまいましたが、キング牧師の意思は今もたくさんの人々によって受け継がれています。

六年生だけではなく、小中学生にはぜひ読んで欲しい本です。

一番下は、ある六年生教室の黒板です。

「あいさつ 立ち止まって おじぎして」

六年生は、本当によくあいさつができます。廊下で出会うとみんな一度立ち止まり、「こんにちは」とあいさつできます。

私は以前他の学校につとめていた時、廊下で子どもたちに会うたびに、同じ子でも「おはようございます」と声をかけていました。そういった子は、きまってけげんな顔をして「さっき言いましたよ。」と言うことが多かったのですが、私は「あいさつは、回数ではないよ。相手に対して『あなたとコミュニケーションを取りたいです。あなたのことを尊重しています。認めています。』というメッセージです。同じ人に繰り返しあいさつしていいんですよ。」とお話をしました。あまり納得していないようでしたけれど・・・。

いずれにせよ、六年生だけではなく、太田郷小のみんなが六年生のようなきちんとしたあいさつができるようになるといいですね。

おもしろいビー玉ころがしのおもちゃ

5年生が、図工で段ボールを材料にしたビー玉ころがしのおもちゃ作りに励んでいます。

図工室をのぞいてきました。チームを作ってわいわい言いながら面白い物を作っていましたよ。

私たち大人から見れば、「ほんとに転がるのかなぁ?」と思えるアイデアも、子どもたちは「先生、絶対転がるんですよ。」と自信満々のようです。

セットではなく、自分たちで寄せ集めた材料を使っているというのもいいですね。

面白い物が完成したらぜひここで紹介したいと思います。

図工室をのぞいてきました。チームを作ってわいわい言いながら面白い物を作っていましたよ。

私たち大人から見れば、「ほんとに転がるのかなぁ?」と思えるアイデアも、子どもたちは「先生、絶対転がるんですよ。」と自信満々のようです。

セットではなく、自分たちで寄せ集めた材料を使っているというのもいいですね。

面白い物が完成したらぜひここで紹介したいと思います。

学力検査終了です。

火曜日から今日にかけて、2日間にわたって「知能検査」と「学力検査」が行われました。

2年生から4年生までは国語と算数の2教科、5年生・6年生は、国語、社会、算数、理科の4教科でした。

八代市内の小学校はほとんど今の時期に知能検査と学力検査を行っています。

通知票などへの記入が目的ではなく、一年間でどれくらいの学力がついたかを調べるための、まさに『検査』なのです。

この結果をもとに先生たちは、担任している子どもたちの弱点を克服するための手立てをとられます。もちろんご家庭にも結果を配付して、保護者の方にもお子さんの現状を把握していただきます。

スポーツ選手がメディカルチェックや体力テストを行って、その選手に最も適した練習プログラムを作るのと似ています。

保護者の方に結果をお配りできるのは3月の授業参観前後になるかと思います。

※右下の写真は、火曜日に欠席していて検査を受けられなかった人たちが今日クラスの人とは別に検査を受けているところです。

このようにしてできるだけ全員検査を受け、結果をもとに3学期の残り、そして新年度へとつなげて行こうと考えています。

2年生から4年生までは国語と算数の2教科、5年生・6年生は、国語、社会、算数、理科の4教科でした。

八代市内の小学校はほとんど今の時期に知能検査と学力検査を行っています。

通知票などへの記入が目的ではなく、一年間でどれくらいの学力がついたかを調べるための、まさに『検査』なのです。

この結果をもとに先生たちは、担任している子どもたちの弱点を克服するための手立てをとられます。もちろんご家庭にも結果を配付して、保護者の方にもお子さんの現状を把握していただきます。

スポーツ選手がメディカルチェックや体力テストを行って、その選手に最も適した練習プログラムを作るのと似ています。

保護者の方に結果をお配りできるのは3月の授業参観前後になるかと思います。

※右下の写真は、火曜日に欠席していて検査を受けられなかった人たちが今日クラスの人とは別に検査を受けているところです。

このようにしてできるだけ全員検査を受け、結果をもとに3学期の残り、そして新年度へとつなげて行こうと考えています。

インフルエンザ終息宣言はまだ・・・・・。

インフルエンザがあと2人になったということをお知らせしましたが、実は、今週になって、新たにインフルエンザにかかった人もいます。

完全に0になるのはもう少し時間がかかるようです。

でも、なんといっても今インフルエンザでつらい思いをしている人が早くよくなってくれることが一番です。来週元気に登校してくれることを心から祈っています。ゆっくり休んで、しっかり元気を取り戻してください。待ってまーーーーーす。\(^0^)

昔のくらしはどんなものかな?

3年生の社会科の学習内容に、私たちのおじいさん、おばあさんが子どものころの生活の様子を知る学習があります。

3年生のろうかのつきあたりには不思議な道具が置いてあります。

下の写真を見てください。皆さん、何に使う道具がわかりますか?

左上は「はがま」です。ご飯を炊く炊飯器ですね。

右上は「五玉(いつつだま)そろばん」です。算数の時間に四玉そろばんは使いますが、昔は五玉だったんですね。

左下は「火鉢(ひばち)」です。今のストーブです。炭火を入れて暖を取りました。

右下は「さおばかり」です。かぎの部分にはかりたいものをひっかけておもりをずらしながら重さを測りました。

昔の道具についておじいちゃんおばあちゃんに聞いてみてはどうでしょう。

もしかしたら、皆さんの家にも残っているかもしれませんよ。

※ちなみに、この道具は三年生担任の先生がおうちから持ってこられたとのことです。今でも保管してあるのがすごいですね。

3年生のろうかのつきあたりには不思議な道具が置いてあります。

下の写真を見てください。皆さん、何に使う道具がわかりますか?

左上は「はがま」です。ご飯を炊く炊飯器ですね。

右上は「五玉(いつつだま)そろばん」です。算数の時間に四玉そろばんは使いますが、昔は五玉だったんですね。

左下は「火鉢(ひばち)」です。今のストーブです。炭火を入れて暖を取りました。

右下は「さおばかり」です。かぎの部分にはかりたいものをひっかけておもりをずらしながら重さを測りました。

昔の道具についておじいちゃんおばあちゃんに聞いてみてはどうでしょう。

もしかしたら、皆さんの家にも残っているかもしれませんよ。

※ちなみに、この道具は三年生担任の先生がおうちから持ってこられたとのことです。今でも保管してあるのがすごいですね。

部活動の時間も長くなりました。

節分を過ぎるとやっぱり少しずつ日が長くなってきた気がします。

以前は6時近くになると、もう外は真っ暗だったのですが、最近はまだまだ明るく外の部活動も十分できる感じがします。

部活動も6時終了だったのが6時30分終了に変わりました。

下は3年生のキッズバスケットの練習のようすです。いつも元気のいい声が校舎内に響いています。(※体育館の部活動の割り振りの関係で昨日は図工室を使って練習しました。)

これは、午後6時頃の野球部の練習のようすです。まだ明るいですね。6年生の部活動もあとわずか、最後の大会に向けてどの部活動も頑張っています。

以前は6時近くになると、もう外は真っ暗だったのですが、最近はまだまだ明るく外の部活動も十分できる感じがします。

部活動も6時終了だったのが6時30分終了に変わりました。

下は3年生のキッズバスケットの練習のようすです。いつも元気のいい声が校舎内に響いています。(※体育館の部活動の割り振りの関係で昨日は図工室を使って練習しました。)

これは、午後6時頃の野球部の練習のようすです。まだ明るいですね。6年生の部活動もあとわずか、最後の大会に向けてどの部活動も頑張っています。

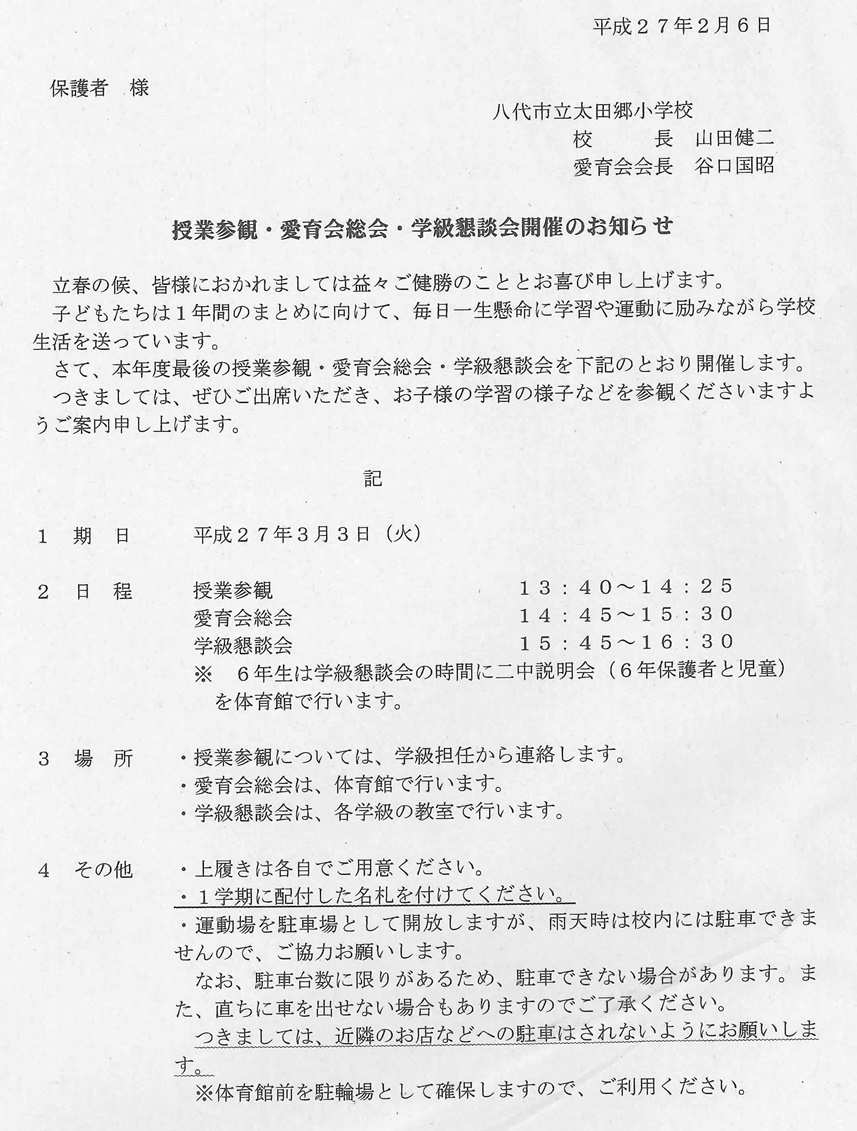

お待ちしています。

先週下のプリントを配付しました。

本年度最後の授業参観、学級懇談会、愛育会総会のお知らせです。

学年が上がって一年が過ぎ、お子さんが学校でどこまで成長したかぜひ保護者の方ご自身の目でお確かめください。

子どもたちもきっと楽しみにしていることだと思います。

なお、6年生は4月から中学生になります。第二中学校の説明会が学級懇談会の時間に体育館で行われます。

※駐車場は運動場を開放しますが、接触事故や周辺の住民の方へのご迷惑が発生しないようご配慮ください。

インフルエンザほぼ終息

本日のインフルエンザによる欠席者数は、なんと、なんと、なーーーーんと、2名でした。

一時期は80人を超えていたのに、あと二人元気に出てきてくれたら0人になります。

年が明けてからの1か月間は本当に大変でした。

太田郷小のピンチでした。子どもたちだけでなく、先生方も何人もインフルエンザに感染し、学校全体が重苦しい時期がありました。

でも、今はみんなとても元気です。これから、張り切って勉強に、遊びに充実した学校生活が送れるでしょう。

保護者の皆様のご支援、本当にありがとうございました。家庭でもうがい、手洗いをはじめ、生活面でのご指導をいただいたことかと思います。インフルエンザが終息してきたのもご家庭でのサポートのおかげです。

一時期は80人を超えていたのに、あと二人元気に出てきてくれたら0人になります。

年が明けてからの1か月間は本当に大変でした。

太田郷小のピンチでした。子どもたちだけでなく、先生方も何人もインフルエンザに感染し、学校全体が重苦しい時期がありました。

でも、今はみんなとても元気です。これから、張り切って勉強に、遊びに充実した学校生活が送れるでしょう。

保護者の皆様のご支援、本当にありがとうございました。家庭でもうがい、手洗いをはじめ、生活面でのご指導をいただいたことかと思います。インフルエンザが終息してきたのもご家庭でのサポートのおかげです。

今週の予定

今週もたくさんの行事があります。

9日(月) 知能検査(3年5年) ※火曜日課

10日(火) 学力検査①(2年生以上)

11日(水) 建国記念の日

12日(木) 学力検査②(2年以上)、フッ化物洗口

13日(金) 読み聞かせ

学力検査が休みを挟んで2日間あります。2.3.4年生は2教科、5.6年生は4教科です。

筆記具はきちんと準備しましょう。

9日(月) 知能検査(3年5年) ※火曜日課

10日(火) 学力検査①(2年生以上)

11日(水) 建国記念の日

12日(木) 学力検査②(2年以上)、フッ化物洗口

13日(金) 読み聞かせ

学力検査が休みを挟んで2日間あります。2.3.4年生は2教科、5.6年生は4教科です。

筆記具はきちんと準備しましょう。

今日はお弁当の日でした。

今日は、給食センターの先生方の研修大会の日で、給食はなく、お弁当の日となりました。

給食もおいしいのですが、やっぱりおうちの人のお弁当は格別です。

下は、低学年の子どもたちです。とっても嬉しくて、とってもおいしそうですね。

これは、中学年の様子。みんな思い思いに楽しそうにお弁当を食べています。

こちらは、中学年と高学年の様子。お弁当箱もやっぱり低学年より少し大きいようです。

こちらは、高学年です。放送委員会の当番の人は、放送室で食べています。

お別れ遠足の時に、またお弁当をお願いすることになります。また、愛情いっぱいのお弁当を作ってあげてください。

本日は、お弁当の準備ありがとうございました。m<_ _>m

給食もおいしいのですが、やっぱりおうちの人のお弁当は格別です。

下は、低学年の子どもたちです。とっても嬉しくて、とってもおいしそうですね。

これは、中学年の様子。みんな思い思いに楽しそうにお弁当を食べています。

こちらは、中学年と高学年の様子。お弁当箱もやっぱり低学年より少し大きいようです。

こちらは、高学年です。放送委員会の当番の人は、放送室で食べています。

お別れ遠足の時に、またお弁当をお願いすることになります。また、愛情いっぱいのお弁当を作ってあげてください。

本日は、お弁当の準備ありがとうございました。m<_ _>m

明日はお弁当の日です。

学級通信等でご存知かと思いますが、明日はお弁当の日です。

準備をお願いします。

朝どうしても間に合わなかった場合は、後で届けてください。

その場合、必ず正面階段を上がり、事務室に声をかけてください。

インフルエンザようやく下火に

3学期になって、太田郷小学校の子どもたちや先生方が苦しめられていたインフルエンザもようやくあとわずかになってきました。

3学期になって、太田郷小学校の子どもたちや先生方が苦しめられていたインフルエンザもようやくあとわずかになってきました。今日、インフルエンザで欠席している人は16人です。新たな発生はほとんどありません。

このまま、0人になる日も近いのではないでしょうか。

タグラグビーをしっていますか?

突然ですが、皆さん『タグラグビー』をご存知ですか?

ほとんどの方が「えっ?何?」と思われるでしょうね。何しろ、そもそもラグビーのルールを知っている人もそんなに多くないのに『タグラグビー』と言われても、ピンときませんね。

でも、『タグラグビー』は、文部科学省が発行している「学習指導要領 体育 解説編」にも、例示されているように最近注目のスポーツなのです。

つまり、学校の体育の授業に行なってもいいですよ、というスポーツです。

タグラグビーとラグビーの大きな違いは、「タックル」がないことです。つまり、接触プレーがないので、安全性も高く、小学生にも安心して取り組ませことができます。

子どもたちが腰につけてるタグですが、ボールを持っている子がタグを取られてしまうと、すぐにパスを出さなければならないルールになっています。 (くわしいルールは「オフィシャルサイト」で見てください。)

太田郷小学校では、ラガーマンでもある2年生担任の先生が、担任している子どもたちやクラブ活動でタグラグビーに取り組まれています。(目標は、日本代表を育てることのようです(^0^)/ε=ε=ε=◯)

上の写真は登校してきた2年生の子どもたちに指導をされている様子で、最近毎朝子どもたちが大きな声を出しながら運動場を駆け回っています。

4年後の2019年には、初めて日本でラグビーワールドカップが開催されます。これからきっと日本でもラグビー熱が高まるのではないでしょうか。

ほとんどの方が「えっ?何?」と思われるでしょうね。何しろ、そもそもラグビーのルールを知っている人もそんなに多くないのに『タグラグビー』と言われても、ピンときませんね。

でも、『タグラグビー』は、文部科学省が発行している「学習指導要領 体育 解説編」にも、例示されているように最近注目のスポーツなのです。

つまり、学校の体育の授業に行なってもいいですよ、というスポーツです。

タグラグビーとラグビーの大きな違いは、「タックル」がないことです。つまり、接触プレーがないので、安全性も高く、小学生にも安心して取り組ませことができます。

子どもたちが腰につけてるタグですが、ボールを持っている子がタグを取られてしまうと、すぐにパスを出さなければならないルールになっています。 (くわしいルールは「オフィシャルサイト」で見てください。)

太田郷小学校では、ラガーマンでもある2年生担任の先生が、担任している子どもたちやクラブ活動でタグラグビーに取り組まれています。(目標は、日本代表を育てることのようです(^0^)/ε=ε=ε=◯)

上の写真は登校してきた2年生の子どもたちに指導をされている様子で、最近毎朝子どもたちが大きな声を出しながら運動場を駆け回っています。

4年後の2019年には、初めて日本でラグビーワールドカップが開催されます。これからきっと日本でもラグビー熱が高まるのではないでしょうか。

まずは危険から遠ざかること・・・

今日帰宅すると、テレビのニュースで大変ショッキングな事件が報道されていました。

「今日の夕方和歌山県で男の子が切りつけられ、病院に搬送されたが、その後死亡が確認された。」というものです。

男の子は小学5年生ということです。本当に悔しいですし、保護者の方のお気持ちを察すると胸が痛みます。ご冥福をお祈りします。

さて、今日2校時に太田郷小学校では、不審者対応避難訓練が行われました。保護者の皆様も記憶におありかと思いますが、今から14年前に起きた大阪の付属小学校における無差別殺人事件は社会に大きな衝撃を与えました。私たち教育に携わる者も激しいショックを受けました。あの事件以降、学校における安全教育や施設設備などの整備点検などがいっそう力を入れて行われるようになりました。

本日の避難訓練は「もし学校に子どもたちを襲う不審人物が入ってきたらどう対応するか」という想定で行われました。不審者役(私なんですが・・・)が2年教室に侵入し子どもたちを襲う➜現場の職員は子どもたちを逃がし、犯人を制止するという計画で実施されました。

私もがんばった(???)のですが、取り押さえられました。

( ↓ 犯人(私)がもっている凶器はもちろんおもちゃです! ↓ )

さて、子どもたちは無事運動場に逃げましたが、校長先生からは、大阪の事件のことや、「自分の身を守るためには先生方やおうちの方の言われることをしっかり守ることが大切、大切な訓練の時におしゃべりしていた人は反省してください。」と注意がありました。自分の命を守る訓練なので当然のことだと思います。お家でも、お話をしてください。

訓練の担当の先生からは「いかのおすし」(「いかない、のらない、おおきなこえをだす、すぐにげる、しらせる」)という標語のお話がありました。

子どもたちを教室に帰した後、先生方で今日の訓練の反省をしました。

ほとんどのおとなの人はいい人ですが、残念ながらこわい人もいます。皆さん、自分で自分を守る練習をしっかりしましょう。

「今日の夕方和歌山県で男の子が切りつけられ、病院に搬送されたが、その後死亡が確認された。」というものです。

男の子は小学5年生ということです。本当に悔しいですし、保護者の方のお気持ちを察すると胸が痛みます。ご冥福をお祈りします。

さて、今日2校時に太田郷小学校では、不審者対応避難訓練が行われました。保護者の皆様も記憶におありかと思いますが、今から14年前に起きた大阪の付属小学校における無差別殺人事件は社会に大きな衝撃を与えました。私たち教育に携わる者も激しいショックを受けました。あの事件以降、学校における安全教育や施設設備などの整備点検などがいっそう力を入れて行われるようになりました。

本日の避難訓練は「もし学校に子どもたちを襲う不審人物が入ってきたらどう対応するか」という想定で行われました。不審者役(私なんですが・・・)が2年教室に侵入し子どもたちを襲う➜現場の職員は子どもたちを逃がし、犯人を制止するという計画で実施されました。

私もがんばった(???)のですが、取り押さえられました。

( ↓ 犯人(私)がもっている凶器はもちろんおもちゃです! ↓ )

さて、子どもたちは無事運動場に逃げましたが、校長先生からは、大阪の事件のことや、「自分の身を守るためには先生方やおうちの方の言われることをしっかり守ることが大切、大切な訓練の時におしゃべりしていた人は反省してください。」と注意がありました。自分の命を守る訓練なので当然のことだと思います。お家でも、お話をしてください。

訓練の担当の先生からは「いかのおすし」(「いかない、のらない、おおきなこえをだす、すぐにげる、しらせる」)という標語のお話がありました。

子どもたちを教室に帰した後、先生方で今日の訓練の反省をしました。

ほとんどのおとなの人はいい人ですが、残念ながらこわい人もいます。皆さん、自分で自分を守る練習をしっかりしましょう。

校内書写展

工作展と並行して校内書写展も行われています。

場所は工作展と同じ廊下です。これも力作ぞろいですよ。保護者の皆さん、おいでになりませんか。

場所は工作展と同じ廊下です。これも力作ぞろいですよ。保護者の皆さん、おいでになりませんか。

他の人の作品を見て勉強

先週もお知らせしましたが、現在校内では、「校内工作展」として、八代市こども工作展に出品した作品を中心に、クラスの代表となった作品が多目的室前の廊下に展示してあります。

それぞれ力作ぞろいで、「どうやって作ったのかな?」とびっくりするものがいくつもあります。

さて、そんなみんなの作品を見て、自分もその工夫をまねしたい、勉強したい、という人たちが、図工の授業の一環としてたくさん見に来ています。

これを「鑑賞の学習」と言います。他の人の作品のよい所を見つける、自分の気づきや自分だったらさらにこうしてみたいというアイデアを書いて、作品の見方や作品を作るときの構想力をつけていきます。

さあ、来年はきっとあなたの作品が代表となりますよ。みんながんばれ!

それぞれ力作ぞろいで、「どうやって作ったのかな?」とびっくりするものがいくつもあります。

さて、そんなみんなの作品を見て、自分もその工夫をまねしたい、勉強したい、という人たちが、図工の授業の一環としてたくさん見に来ています。

これを「鑑賞の学習」と言います。他の人の作品のよい所を見つける、自分の気づきや自分だったらさらにこうしてみたいというアイデアを書いて、作品の見方や作品を作るときの構想力をつけていきます。

さあ、来年はきっとあなたの作品が代表となりますよ。みんながんばれ!

なぜ豆まきをするの?

今日は節分です。豆まきをされたおうちもたくさんあるでしょうね。テレビのニュースでも、あちこちで豆まきの話題が放送されていました。

今日は節分です。豆まきをされたおうちもたくさんあるでしょうね。テレビのニュースでも、あちこちで豆まきの話題が放送されていました。さて、節分とはいったい何でしょうね。

節分は文字の通り「季節を分ける」節目の日なのです。日本の四季のそれぞれの始まりの日である「立春・立夏・立秋・立冬」の前日を言います。

でも、現在では、立春の前の日、つまり二月の節分のことを特に言うようになっていますね。だから、現代で節分と言えばもう冬は終わりです、明日から春が始まりますよ、ということを表した日と考えていいでしょう。

ところで、豆まきはなぜするんでしょうね。時は平安時代、京都の鞍馬山に住む鬼が京の町に出てきては悪さをしていました。神様のお告げにしたがって人々が豆を鬼の目に投げつけて退治できたことから始まったという説があります。また、宮中の儀式から始まったとも言われています。

まあ、何にせよ豆まきをして、インフルエンザでモヤモヤしていた体も気分も一新、明日から暦の上では春。元気を出して行きたいですね。

インフルエンザ激減\(^0^)/

今日のインフルエンザによる欠席者数は、15名でした。

今日のインフルエンザによる欠席者数は、15名でした。一番多かったときは80名を超えていたので本当に激減です。

学校にも活気が戻ってきました。

ただ、長い間お休みしていた子どもたちは、お勉強を取り戻すのに一苦労です。

でも、先生たちがしっかり教えてくださいますし、友達も協力してくれますので、頑張ってまたお勉強しましょう。

更新再開(お待たせしました❢)

たいへん長 らくお待たせしました。

らくお待たせしました。

本日からホームページの更新を再開します。

先週の水曜日の夜に発熱し、みるみるうちに39度近くまで熱が上がりました。

その後ベッドへのしばりつけ生活。いやぁ、毎年のことではありますが、今年も3キログラムほど体重が減りました。(苦しかったです。《(;>_<;)》)

うなされながらもホームページの更新のことが頭をよぎり、いつも見てくださっている皆様には本当に申し訳なく思っていました。

うなされながらもホームページの更新のことが頭をよぎり、いつも見てくださっている皆様には本当に申し訳なく思っていました。

今日から、また、毎日ちょっと更新を目指して頑張ります。

らくお待たせしました。

らくお待たせしました。本日からホームページの更新を再開します。

先週の水曜日の夜に発熱し、みるみるうちに39度近くまで熱が上がりました。

その後ベッドへのしばりつけ生活。いやぁ、毎年のことではありますが、今年も3キログラムほど体重が減りました。(苦しかったです。《(;>_<;)》)

うなされながらもホームページの更新のことが頭をよぎり、いつも見てくださっている皆様には本当に申し訳なく思っていました。

うなされながらもホームページの更新のことが頭をよぎり、いつも見てくださっている皆様には本当に申し訳なく思っていました。今日から、また、毎日ちょっと更新を目指して頑張ります。

情報教育に関するお知らせ

本校が日本教育工学協会(JAET)より、教育の情報化に総合的に取り組み、情報化によって教育の質の向上を実現している学校として、「学校情報化優良校」に認定されました。

情報モラル教育のさらなる充実に向けて関連サイトの紹介をします。

ぜひご覧下さい。

02_【別紙1】_情報モラル啓発資料①(保護者啓発用) ~フィルタリングサービス~.docx

03_【別紙2(訂正版)】_情報モラル啓発資料②(保護者啓発用) ~ゲームの課金トラブルル防止~.docx

04_【別紙3(訂正版)】_情報モラル啓発資料③(保護者啓発用) ~位置情報共有アプリについて~.docx

05_【別紙1】_情報�モラル啓発資料④(家庭啓発用) _インターネット上の書き込みについて.docx

06_【別紙2】_情報�モラル啓発資料⑤(家庭啓発用) _家庭でのルールづくりについて.docx

07_【別紙3】_情報�モラル啓発資料⑥(家庭啓発用) _個人情報と著作権について.docx

☎ 連絡先

熊本県八代市日置町

445番地

八代市立 太田郷小学校

TEL 0965-32-6143

FAX 0965-32-6144

es-otago@yatsushiro.jp

es-otago@yatsushiro.jpURL

リンク用バナーもご利用ください。

http://es.higo.ed.jp/otago/

リンク

アクセスカウンター

2

0

7

9

9

2

下記正式登録HPです

熊本県教育情報システム

登録機関(CMS)

管理責任者

校長 大住 和行

運用担当者

教諭 鶴山 典子

災害対応・心のケアについて

ダウンロードしてご確認ください。

〈熊本県電話相談窓口一覧〉

〈防災関係〉

災害発生時の対応について.pdf

震災後の心のケアについて.pdf

震災後の心のケアについて2.pdf

◇ 大切なお願い ◇

①本ホームページに掲載されている記事、ファイル、画像等すべてのコンテンツの著作権は太田郷小学校に属します。著作権の放棄は致しません。閲覧以外の利用はできません。二次利用をご希望の場合は、必ず太田郷小学校へ電話・ファックス・メール等でご連絡の上、許可を得てください。(内容によっては許可できないこともあります。)

➁本ホームページ内の画像の被写体の児童、職員及びすべての人物の肖像権につきましては、被写体本人に属します。許可なく利用はできません。

➂使用しているイラストは、イラスト作成サイトからいただいたものですが、すべてこのホームページへの使用の許諾を得たもの、あるいは(ウェブページへの掲載を含む)著作権フリーのイラストです。イラストの転載等の二次利用は禁止です。

④本ホームページ作成の趣旨をご理解の上、ご利用いただきますようお願い申し上げます。