令和6年度 学校生活の様子

冬休み前集会 12月24日(火)

今日で後期前半が終了しました。この期間は修学旅行・見学旅行、陸上記録会など様々な行事がありました。多くの事を学び、思い出もたくさんできたことと思います。今日は、冬休み前集会で1年の振り返りと新年に向けてのお話がありました。明日から13日間の冬休みです。しっかり計画を立てて有意義なものとしてほしいと思います。また、感染症などの病気の予防と絶対に交通事故にあわないよう交通ルールや学校のきまり守るようご家庭でもお声掛けをお願いします。

よいお年をお迎えください。

「絆」リレーマラソン記録会 12月21日(土)

「絆」リレーマラソン記録会を行いました。天候を心配していましたが、寒さも和らぎ、すばらしいコンディションとなりました。登校した子どもたちは、自主的にウォーミングアップをするなどとても張り切っている様子が伝わってきました。また、5・6年生はコース内に落ちている落ち葉を取り除き、安全に走れるようにしてくれました。学校全体に朝からとてもいい雰囲気を感じました。記録会では、子どもたちがチームの仲間と協力し、声を掛け合いながら、最後までバトンをつなぐことができました。温かい声援に背中を押され、最後まで力を振り絞ることができたと思います。保護者や地域の皆様に温かい声援を送っていただきましたことに感謝いたします。

後期前半も残すところあと2日となりました。体調管理には十分気を付けて頑張り、楽しい冬休みを迎えましょう。

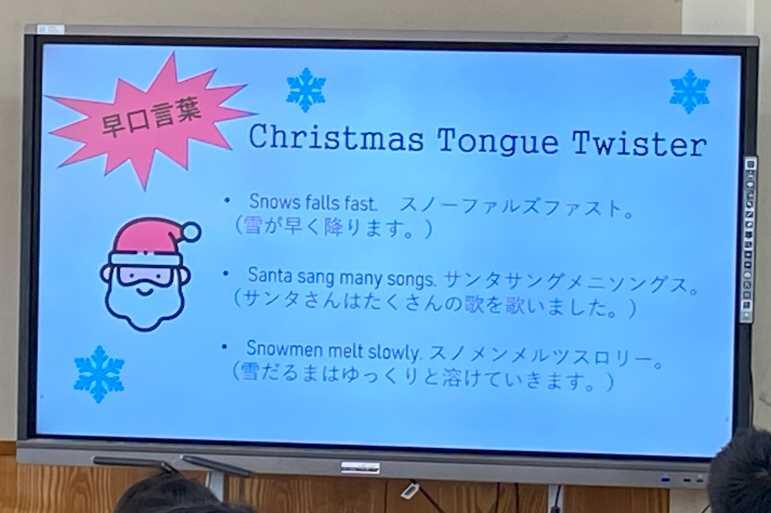

クリスマスゲーム(4年外国語活動) 12月19日(木)

今日はALTのフローレンス先生がサンタクロースのコスチュームを身に付けて、教室に登場されました。子どもたちはそれだけで大興奮、大喜びでした。内容もスペシャルプログラムになっており、クリスマスにちなんだ英語早口言葉やタブレットを使ってのクリスマス英語早押しクイズなど大変盛り上がっていました。どの学年も英語や外国語活動の時間を楽しみにしています。

いも料理に挑戦(5年生)

5年生が学級園で収穫したさつまいもを使って料理に挑戦しました。「大学いも」「いものてんぷら」「いも餅」「いもチップス」など友達の協力しながら楽しそうに調理する様子がありました。少し、試食をさせてもらいましたが、とてもおいしかったです。家庭でもチャレンジしてみるといいですね。

2年生公開授業(国語) 12月18日(水)

2年生は「みきのたからもの」という物語の学習をしました。物語の中で自分がすきなところを家族にお話しするために、すきな場面やその理由を友達に伝える練習をしました。好きな理由は、具体的に登場人物の言動を根拠に説明する様子がありました。それぞれの家族の方にも、物語の魅力が伝わるようにお話できるといいですね。

「絆」リレーマラソンに向けて 12月17日(火)

21日(土)は「絆」リレーマラソン記録会(授業参観)です。昨年までは持久走大会という形で実施していましたが、今年からリレーマラソン形式にすることにより、友達との競争による相対的な比較だけではなく、自分自身やチームの記録への挑戦など絶対的な比較に目を向けさせ、目標達成の喜びや楽しさを味合わせたいと考えました。数週間前から2学年にまたがるチーム編成をし、チーム名や目標タイム、作戦などを話合い、練習に励んでいます。21日(土)本番ではどんな走りを見せてくれるか楽しみです。

※本番目前ですがインフルエンザ等、感染症の流行の兆しが見られます。栄養と休養を十分にとって体調管理には十分気をつけるようお声かけをお願いします。

荒尾市親睦タグラグビー大会 12月14日(土)

荒尾市親睦タグラグビー大会が行われました。出場した6チームとも全員が一丸となってボールをつなぎ、運ぶ姿、最後まであきらめない姿、声をかけあい励まし合う姿、他のチームをみんなで応援する姿などなどすばらしかったです。やっぱり「一生懸命はかっこいい」と思いました。6年生は残り少なくなった小学校生活の中でこの「一生懸命」をたくさん積み重ねていってほしいと思います。応援に来ていただいた保護者の皆様、暖かいご声援をありがとうございました。

タグラグビー大会に向けて(6年生) 12月13日(金)

6年生(希望者)が明日12月14日(土)に荒尾市小学校親睦タグラグビー大会に出場します。体育の時間や朝の時間を利用して意欲的に練習をがんばってきました。タグラグビーは通常のラグビーと違ってタックルなどの接触プレーがなく、またボールを手で扱うのでみんなが親しみやすい運動だと思います。前方へのパスは出せませんので、後方へのパスを上手くつないでトライを目指します。パスがうまく通った時、ディフェンスを上手くかわしてボールを運ぶことができた時、オフェンスのタグを取ることができた時などに楽しさや喜びを感じているようです。当日は6チーム(男子2チーム、女子4チーム)が大会に参加します。荒尾市運動公園陸上競技場で行われますので、ご都合のつかれる方は応援に来ていただくとありがたいです。

さくら学級公開授業(算数) 12月13日(金)

さくら学級などの特別支援学級では複数の学年の児童が一緒に学んでいます。さくら学級は同じ学年であっても学習する内容は個に応じたものになります。しかし、授業者は一人です。授業者が一方の授業をしている間、もう一方の児童は自学自習をすることになります。そのような時間に児童が自ら考えて学習に取り組み、学習の成果を上げることができるように、教師は日々様々な手立ての工夫を行っています。そんな日々の積み重ねにより、今回の授業でも一人ひとりが主体的に学習する様子が見られました。

苺のお世話をがんばっています(2年生) 12月13日(金)

2年生は苺の苗を一人ひとり植木鉢に植えて、毎日、お世話や観察を頑張っています。丁寧にやさしく水をかけている子がたくさんいます。「白い花が咲きました。」「〇〇さんのは赤い実がついてます。」などうれしそうに教えてくれます。