学校生活

6月19日(水)心肺蘇生法講習会

校内研修の時間、職員みんなで天草広域連合北消防署の方を講師にむかえ「救命・心肺蘇生法」についての学習を行いました。

心臓マッサージの訓練

AED操作についての訓練

模擬訓練

今回は、非常事態が起こったことを想定した「模擬訓練」を実施しました。第1発見者、他の先生方への援助要請、職員室への連絡救急車の要請、他の子どもたちへの対応、記録、救急隊への説明等・・・救命のために最善をつくすための模擬訓練となりました。具体的な想定がなされていたので、とても緊張した中であっという間に時間が過ぎていきました。役割分担がなされていたこと等の成果はありましたが、課題も多く示されました。きちんと整理、改善して今後に備えていきたいと強く感じています。

6月15日(土)土曜授業2(3~6年:田植え)

3~6年生は田植えを行いました。

わたしたちの食を大きく支えてくれているお米。今回、育てる米は「みどり米」です。米作りに触れることで「命の営み」について考える貴重な体験活動となります。

今年も子どもたちが挑む田んぼは「耕していない田んぼ」です。自然に限りなく近い不耕起栽培という方法で米作りを行います。田んぼの中では、こおろぎたちが自由に動き回っていました。

はじめに、田植えを指導してくださる講師の方から不耕起栽培についてのお話がありました。「環境(人や自然)にやさしいこと」、「田んぼや周辺の自然にくらす様々な生物と共生していく米作りであること」等の説明がありました。

説明後、待ちに待った田植えです。今年は、ポイントを事前につけてくださっていました。ポイントの枝は「セイタカアワダチソウ」の茎です。みんなでポイントの横に苗を植えていきました。

ポイントを打つための道具

田んぼ一面に、子どもたちのがんばりが広がりました。これから、たくさんの雨水と容赦ない風。そして熱い日差しがやってきます。さらにはいのししも・・・。そんな困難に耐えながら命をつないで生きる子どもたちが植えた苗。力強く、たくましく育ってほしいと願っています。

6月22日(土)土曜授業1(低学年:地域交流会)

少し日差しが差し込む14日の土曜授業。1、2年生は地域交流会を行いました。本日は、日頃よりお世話になっている地域の方といっしょに活動を楽しみました。今年もたくさんの方がお越しくださいました。

たがいにハラハラドキドキの自己紹介を行いました。

前半は「七夕かざり」です。笹、こよりも地域の方に用意していただきました。

みなさん、自分にとっての大切な願いごとを綴っていました。

後半は4つのグループに分かれてのグランドゴルフをしました。地域の方にクラブの握り方やボールの当て方、ルールなどていねいに教えてもらいました。

おたがいに元気をもらった、すてきな一日となりました。

5月28日(水)地震・津波 避難訓練

本日は特別日課。6校時に「地震・津波 避難訓練」を実施しました。強い揺れが起こり、頭や身体を守る行動を行います。揺れがおさまったところで、学校で一番高い所にある給食室前駐車場まですばやく避難する訓練です。

人は心のどこかに「自分は大丈夫」という気持ちを持っているものです。強い揺れが起こった時も、すぐにおさまるだろうと思い、何もせずにじっと待ってしまった経験が訓練後の全体会の中で話されました。日頃から防災を意識する、防災のための具体的行動ができる大切さを確かめた訓練となりました。

5月19日(日)運動会

絶好の運動会日和となりました。子どもたち、ここまで本当に一生懸命に練習してきました。ここまでの姿だけでも、運動会は大成功です。前日の暑い中、保護者のななさんと創り上げた会場が主役を待っています。

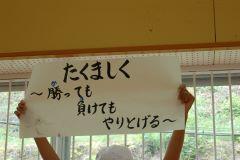

今年の運動会スローガンは「たくましく ~勝っても 負けても やりとげる~」です。とても深い意味のあるスローガンとなっています。勝負の楽しさや重要性のさらに向こうにある何かを追求するスローガンです。

プログラム順に紹介してしていきます。

プログラム1番 よーい、どん!(1、2年 徒走)

プログラム2番 全力でかけぬけろ(3,4年 徒走)

プログラム3番 中北スプリンターズ(5、6年 徒走)

プログラム4番 おとなの玉入れ(保護者)

ここで、ここまでの競技の得点発表です。

赤が1点リードしています。

プログラム5番 赤白玉入れ(1、2、3年 団体)

プログラム6番 明神山決戦(4、5、6年 団体)

プログラム7番 縦割り班競技ラケットリレー(全学年)

プログラム8番 RELAY×FAMILY

(6年、保護者 リレー)

プログラム9番 私は最強(1、2,3年 表現)

プログラム10番 中北ソーラン(4、5、6年 表現)

プログラム11番 おとなの長縄(保護者)

プログラム12番 赤白応援合戦(全学年 団体)

赤団

白団

プログラム13番 ファイナルカウントダウン(全学年 リレー)

ファイナルカウントダウンですべての競技種目が終了しました。

ここまで本当に切磋琢磨した子どもたち。毎日の運動会練習や昼休みの応援練習では、自主的ながんばりの中、技と心を成長しつづけた2週間でした。傍でじっと寄り添いながら、子どもたちの自主性を信じ子どもたちの力を引きだしつづけた先生たちの姿も印象的でした。結果は赤団が1点差で勝利しました。

スローガンのとおり、最後の解団式では、いい顔をしながら今年の運動会を振り返る子どもたち。光輝いていました。

解団式

保護者のみなさん、ご家族のみなさん、そして地域のみなさん、遠くから応援してくださったみなさん、大変ありがとうございました。閉会式での「ひとり一人が光輝いていました」という保護者のメッセージどおり、光輝く中北の子を体現した一日となりました。

5月7日(火)結団式

19日(日)の運動会に向けての練習が始まりました。今日は、赤組・白組の結団式が行われます。

結団式に先がけ、今年の運動会のスローガンが発表されました。

〈大会スローガン〉

〈結団式〉

優勝に向けての2週間が本格的にはじまりました。これから中北小は運動会一色になります。

4月26日(金)歓迎遠足

今にも雨粒が落ちてきそうな曇り空ですが、登校時から子どもたちははりきっていました。今日は、レクリェーションあり、お弁当ありの歓迎遠足です。

注意をしっかり聞いて、いよいよ出発です。

いざ、大矢野総合スポーツ公園へ。

がんばって、はげましあって、ゴールをめざします。

全員、無事に到着。

歓迎の言葉の後、1年生の自己紹介から。名前と好きなものの紹介です。

全員がしっかりと伝えました。お見事。ドキドキがしっかりと伝わってきました。

次は、全体レクリェーションの時間です。「丸バツクイズゲーム」で盛り上がりました。

しかし、みんながレクリェーションで楽しむ中、空が何だかあやしい雰囲気に・・・。急きょ、残りのイベントは学校に戻って実施することにしました。再び学校に戻りました。

何となく足取りの重い子どもたち・・・。

学校に戻り、すぐにお弁当を食べました。

心のこもったお弁当、とてもおいしそうでした。

お弁当を食べた後は、体育館でみんなでできるレクリェーションを6年生が考え、全員でドッチボールをしました。

天気に左右された歓迎遠足となりましたが、それでも遠足はやっぱり楽しかったようです。子どもたちの笑顔であふれていました。

4月24日(水)授業参観、学級懇談会、PTA総会

4月24日(水)くもり空から晴れ空へ。今年、最初の授業参観でした。たくさんの保護者の皆様に参観いただき、子どもたちもハラハラドキドキしながらもはりきっていました。

〈1年生:こんなものみつけたよ〉

〈2年生:ともだちやんな ぼくら〉

〈なのはな:わり算〉

〈ひまわり:こんなとき どうする?〉

〈3年生:わり算〉

〈4年生:国語の学習で大切にしたいこと〉

〈5・6年:ヒヤリハット〉

PTA総会は、体育館に参集して行いました。終了後、PTA専門部会を行い、今年の計画をたてました。

保護者の皆様、ご多用の中参加いただき、ありがとうございました。今年1年どうぞよろしくお願いします。

4月19日(金)交通安全教室

2校時(1・2・3年生)、3校時(4・5・6年生)に交通教室を実施しました。本年度も、上天草地区交通安全協会 様に交通教室の講師をしていただきました。

交通安全についての説明、自転車に乗る前の点検(ブレーキ、タ イヤ、ライト等)、正しい自転車の乗り方・止まり方等について詳しく説明をしていただきました。

運動場特設コースにて歩行通行、自転車通行についての練習です。

特設コースでの練習の後は、内輪差についての学習がありました。実際に車を使っての学習でした。自動車が左側に曲がるときにできる「内輪差(左)」は、運転手には見ることができない死角となります。

自転車も歩行者も要注意です。

1、2年生は横断歩道での渡りかたや安全な歩行についての体験もしっかりと行いました。交通安全教室で勉強したことを、しっかりと必ず役立ててほしいです。

4月17日(水)読み聞かせをとおして

朝自習、中北小全員が2階ホールに集まりました。絵本「十人十色なカエルの子」の読み聞かせが行われました。

物語では「ひとりひとりの顔がちがうように、ひとりひとり『感じかたや思い、表現のしかた』がちがう」カエルたちが登場し、それぞれの立場からの思いが伝えられていきました。ひとりひとりがちがう自分らしさを持っていて、そのちがいを認めていくことの大切さ。他者のちがいを認め合って生きることが自分自身が豊かにしていく。カエルたちの姿をとおして考えた時間となりました。

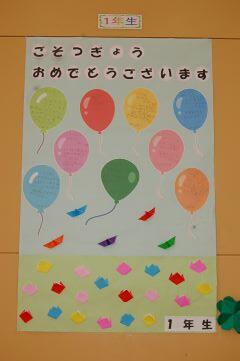

4月9日(火)入学式

花いっぱいの入学式です。

1年生6人全員がそろいました。ハラハラドキドキが伝わってきます。新入生の点呼が行われました。

教科書の授与が行われました。

「日本国憲法の理念をくらしに実現する」。教科書無償は、日本国憲法を学んだ高知県長浜のお母さんたちが声が上げ、多くの人々が動き、つながり、国を動かし実現されたものです。大切に使ってほしいと願っています。

2年生はいよいよ本番。歓迎の歌です。「中北チャチャチャ」の歌が贈られました。

2年生の楽しそうな、一生懸命な姿がしっかりと新入生に伝わっていました。

ハラハラドキドキした入学式でしたが、6名の新入生は立派にがんばりきりました。9年間の義務教育のスタートです。

4月8日(月)就任式・始業式

新しい年度が始まりました。4月は出あいから始まります。今年度、中北小に7名の先生方(1名は復職)が就任されました。

〈新しく就任された先生方のお話〉

心機一転に満ちあふれた、新しい出あいへ期待感が高まるお話でいっぱいでした。キラキラと瞳を輝かせながら集中して聴く子どもたち。ドキドキが伝わってきました。

〈歓迎のことば〉

児童代表からは、中北小の素敵なところやがんばっていることの紹介がありました。いよいよ新しい年度のスタートです。

この後、引き続き始業式が行われました。

〈始業式〉

校長先生のお話では、昨年度に話された聴くことの大切さに加えて、「一言の大切さ」について考える話がありました。これまでの経験から「たった一言」が人を深く傷つけ、「たった一言」が人をほっとさせたエピソードが紹介されました。最後に「わかっていても一言で失敗をすることは誰にでもある。・・・誰かが失敗したとき、何が失敗なのか、どうして失敗したのか、みんなで考えていく一年になってほしい」という思いが伝えられていきました。一言の持つ力の大きさについて、みんなで確かめました。

その後、担任等の発表が行われ、体育館は子どもたちの歓声でいっぱいになりました。

3月28日(木)退任式

春の日差しはあたたかく、桜がきれいな季節ですが、お別れの季節でもあります。6年生の次は、先生方とのお別れ「退任式」です。

令和5年度は、7人の先生方が中北小学校を去ります。

〈お別れの言葉〉

〈メッセージと花束贈呈〉

出あいと別れのくり返しで人生は過ぎていきます。離ればなれになることは、とてもつらいことです。ですが、その経験が自分をゆたかにしていきます。

7人の先生方、ありがとうございました。

3月22日(金)修了式(2年生~5年生)

しっかりと6年生を見送るために、卒業式に向けて準備・後片付けをがんばった在校生(2~5年生)。この日は、自分たちの学年教育課程修了と上の学年に進級することを確かめる修了式です。

各学級の代表者がクラス全員分の修了証を受け取りました。

〈修了証授与〉

学期末と同じように、今回はバージョンアップして「1年間のがんばりや成長したこと、思い出等」を学級代表の子どもたちが語ってくれました。

〈学級代表の意見発表~1年間を終えて~〉

〈校歌斉唱〉

〈春休みのくらしについて〉

安全な春休みを過ごし、4月8日、たがいに元気な姿で出あうのを楽しみにしています。

3月21日(木)卒業式

ついに、この日を迎えました。6年生の10名が中北小学校を巣立っていきます。厳粛な空気が流れています。

卒業生入場

開会

卒業証書授与

祝辞

卒業の詩

保護者代表謝辞

卒業生退場

出席された来賓の方々から「素晴らしい卒業式でした」、「感動しました」等の感想をいただきました。卒業生と在校生、保護者のみなさん、先生方、来賓等の方々みんなでつくり上げた卒業式でした。

3月15日(金)送別遠足

6年生と過ごす日々も残りわずかとなりました。6年生への感謝の意を表し、ともに小学校での楽しい思い出を作る送別遠足を行いました。前半は学校で「縦割り班のレクリェーション活動」・「6年生を送る会」を行い、後半は花海好公園まで出かけました。

〈はじめの式〉

〈縦割り班によるレクリェーション〉

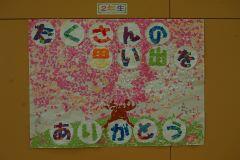

レクリェーションの後は、2階の多目的ホールにて6年生を送る会を行いました。各学級ごとに6年生へのメッセージが伝えられました。

〈3年生〉

〈2年生〉

〈1年生〉

〈4・5年生〉

最後は、6年生から後輩たちにメッセージが伝えられました。

会場は、たがいの感謝の思いでいっぱいになっていました。その後、全員で花海好公園まで歩いて向かいました。

〈出発〉

〈お昼ごはん〉

〈遊び時間〉

天気もめぐまれ、6年生との最後の素敵な思いでづくりができました。いよいよ、卒業式です。

3月7日(木)一人暮らしのお年寄りへの花鉢プレゼント

14:25、2階ホールに子どもたちが集合。今日は3年生~6年生の子どもたちが、地域ごとに登校班で「一人暮らしのお年寄りへの花鉢プレゼント」を行います。花鉢とハーブ石鹸、これまで子どもたちが取り組んできたものです。

校区に住む51人のお年寄りの方へ、思いをのせて届けに行きました。

3月5日(火)児童総会

2校時に児童総会が行われました。今年1年の委員会活動の成果と課題をみんなでふり返り、自分たちの力で中北小をよりよいものにするための話し合いです。1年生から6年生までの全員が体育館に集まりました。

各委員会より、(1)年間目標(2)今年度に重点的に取り組んだこと(3)ふりかえりの順で報告が行われました。

〈環境委員会〉

環境委員会からは「空きかん回収」、「環境ISOポスターづくり」の取り組みについての報告が行われました。

〈体育・生活委員会〉

体育・生活委員会からは「体力アップ大作戦」、「運動会」の取り組みについて報告が行われました。

〈図書委員会〉

図書委員会からは「昼休みの本の貸し出し」、「集会でのアピール」の取り組みについて報告が行われました。

〈健康委員会〉

健康委員会からは「クイズラリー」、「ケガについての集会発表」の取り組みについて報告が行われました。

〈企画委員会〉

企画委員会からは「体力アップ大作戦」、「運動会」の取り組みについて報告が行われました。

児童総会では、各委員会ごとに報告を受けての質疑や意見交換が設どうけられました。いくつか紹介します。

質問:「(体育・生活委員会の報告で)4、5年生の意見を聞いて活動に生かしたとあったが、どう思ったのか?」

回答:「6年生だけの意見だけではないことがよかった。4、5年生がしっかりと考えてくれ、4、5年生の成長につながった」

質問:「本の貸し出す数についての感想を聞きたい?」

回答:「予想を超え、4000冊も読んでくれたことがうれしかった」

質問:「運動会の時にボランティアにみんなが参加して、どう思ったのか?」

回答:「ボランティアでグランド整備ができて、運動会当日にケガがなかった。それがよかった。」

等のやりとりが行われました。どの委員会も時間いっぱいの協議が行われ、「自分たちの学校を自分たちでよくしていく」話し合いで盛り上がりました。

総会の最後には、1~5年生と6年生のメッセージのやりとりが行われました。

6年生からは、最上級生として取り組んだ「トイレのスリッパならべ」や「縦割り班活動の中でみんながなかよくなること」についての話がありました。そして最後に「ついてきてくれてありがとう」のお礼の言葉が伝えられました。

卒業が近づいています。

3月1日(金)授業参観・学級懇談会・PTA総会

今年度最後の授業参観となりました。

授業の様子です。

〈1年生〉できるようになったことをしょうかいしよう

〈2年生〉自分のせいちょうをつたえよう

〈なのはな〉こんな自分になりたいな

〈ひまわり〉わたしのじまん はっぴょうかい

〈3年生〉ありがとうをつたえよう

〈4・5年生〉こころの天気 晴れ ~家族のこと~

〈6年生〉みんなの思い出 発表会

授業参観後に学級懇談会、PTA総会が開催されました。PTA総会では、来年度(令和6年・2024年)のPTA役員さんが承認されました。

2月20日(火)不審者避難訓練

20日(火)2校時に不審者避難訓練を実施しました。人的な事故や災害が起こった時に、的確な判断のもと適切な行動がとれる、避難することができる力を身につける訓練です。

今回は上天草警察署のご協力・ご指導のもと実施しました。警察署の方からは「子どもたちが静かに避難できたことがとてもよかった」、「日頃のあいさつが犯罪の抑止につながり、いざという時に大きな声が出せる力になる」等の話を伝えてもらいました。

自分の命を守ることにつながる「日頃の大きな声でのあいさつ」がとても大切であると感じました。これから、しっかりと意識して取り組んでいきたいと思っています。

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長

運用担当者 情報教育担当者

〒869-3603 熊本県上天草市大矢野町中1918

TEL 0964-56-0149 FAX 0964-56-4995

URL http://es.higo.ed.jp/nakakita/

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |