校長室ブログ

学校生活の様子(10月第3週)

10月20日(金) プログラミング学習

社会の中にあるプログラミングへの理解を進め、グローバル人材の育成を図ることを目的に、ソニーセミコンダクタマニュファクチャリングの方々に来校いただき、6年生を対象にプログラミングについて学ぶ出前授業を行っていただきました。キューブ型のロボットトイを動かすプログラミングをタブレット端末で作り、実際に動かすといった内容でした。スタッフの方に説明をしていただいた後、自分でプログラミングを組み立てていきましたが、子どもたちの理解と操作の速さに驚かされました。あっという間に複雑な動きをプログラミングする子もいて、実際に動かしながら楽しんでいる様子が見られました。将来プログラミングについて学び、その技能を生かした仕事に就きたいと希望する子も出てくることでしょう。未来への夢が広がる学習だと感じました。

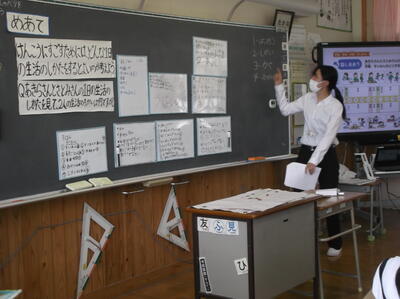

10月18日(水) 5年生国語「和の文化を受けつぐ~和菓子をさぐる」

本日、5年1組で国語の研究授業が行われました。菊池教育事務所の指導主事を講師としてお迎えし、国語科の授業の在り方や本校の校内研究の進め方についてアドバイスをいただきました。説明文「和の文化を受けつぐ~和菓子をさぐる」を使いながら、本文の内容と関連付けて筆者が用いている写真の効果について考えるという授業づくりが行われていました。子どもたちが授業に集中して取り組み、自分の考えをしっかりと発表する姿が見られ、参観した本校の先生方、そして指導主事からも「素晴らしい。」という声が聞かれました。本単元での学びを通して、子どもたちが「100年後も残したい!和の文化パンフレット」を作成する予定だそうです。どんなパンフレットを作ってくれるのか、大変楽しみです。

10月17日(火) 清和文楽を調べよう

教室を回っていると、4年生の教室で社会科の授業が行われていました。電子黒板を見ると、山都町の清和文楽の写真が映し出されていました。「清和文楽」は、私の出身でもある清和の伝統芸能の人形浄瑠璃のことです。ふるさとを思い出してうれしくなり、しばらく授業を見せていただきました。担任の先生がプレゼンテーションソフトを上手に活用しながら、山都町の位置や清和文楽の特徴などを説明していました。また、清和文楽の様子を動画で紹介されたときは、昔を思い出してなつかしくなりました。文楽館の写真などを見ながら、ふるさと清和を思い出した時間でした。

10月16日(月) 思うように飛ばないボール

運動場で6年生が体育の授業を行っていたので、しばらく見学していました。ベースボール型ゲームの学習で、「ティーボール」を行っていました。「ティーボール」は、野球やソフトボールによく似たゲームで、バッティングティーにボールを乗せ、その止まったボールを打者が打つというものです。野球やソフトボールと違って、投手はいません。小学校時代にソフトボールを経験した私も挑戦したことがあるのですが、思うようにボールが飛ばず、なかなか難しいと感じた経験があります。野球のルールをあまり知らない子も増えていますから、なおさら大変かもしれません。ホームランを目指して勢いよくプラスチック製のバットを降るのですが、ボールを飛ばすのに苦労していたようでした。最初は上手くいかないかもしれませんが、子どもたちのことですから、何度か練習していくうちに、徐々に上手になっていくことでしょう。

学校生活の様子(10月第2週)

10月13日(金) 天気の変化と食品ロス

5年生の理科の学習で、「天気の変化」について学習が行われています。授業の後半で、「天気の変化と食品ロス」についての動画を視聴していました。一緒に見ていると、「なるほど」と思うことがたくさん伝えられていました。気温の違いによって、よく売れる食品が違います。暑い日は冷たいものが売れ、寒い日は温かいものがよく売れることは何となく感覚で理解できますが、それは気温の高低だけでは判断できないため、あらゆる情報を収集し、それらを総合して考え、どんな食品を仕入れるかを決めているという内容でした。以前は、人の感覚だけで決めていたため、結果的に売れない商品が出てしまい、食品ロスにつながっていたそうです。現在は、情報通信技術の進展に伴い、食品ロスを少なくすることにつながっているそうです。理科の学習を通して、子どもたちがSDGsについて学んでいることを感じた時間でした。

10月12日(木) 後期のスタートに当たって

秋晴れの元、本日から後期がスタートしました。子どもたちが、いつものように元気に登校してくれたことをうれしく感じました。いつもの場所で子どもたちを待っていると、一人の子が「校長先生、今日も一日頑張りましょう。」と声をかけてくれました。

前期の終業式は、インフルエンザの感染防止を考慮し、リモート形式になってしまいましたが、後期の始業式は、全校児童が体育館に集まる形で行いました。始業式が始まる前に、1年生がおしゃべりをせずに並んで体育館に入場する姿を見て、とても成長していることを感じました。代表の子どもたちが、後期に頑張りたいことを発表してくれました。緊張したようですが、みんなの前で堂々と発表する姿が素敵でした。久しぶりにみんなで校歌を斉唱しました。子どもたちの歌声を聞きながら、後期も子どもたちのために頑張ろうという気持ちが、より強くなりました。後期もよろしくお願いいたします。

学校生活の様子(10月第1週)

10月6日(金) 前期終業式

本日、前期終業式を行いました。4月10日に令和5年度の始業式を行って98日が経ち、折り返し地点を迎えました。県内でインフルエンザ注意報が出ていることもあり、リモートで終業式を行いました。終業式の話の中で、各月で子どもたちの活躍で印象に残った出来事を紹介しました。また、前後半をスタートする際に話した3つのお願いから、日頃の生活を振り返ってもらいました。児童代表感想発表では、3年生と6年生が前期に頑張ったことや印象に残ったこと、後期に取り組みたいことなどを発表してくれました。それぞれが学習面や生活面等を振り返り、自分の言葉で堂々と発表する姿を見て、本当に素晴らしいと感じました。各学年でも同様に前期の振り返りが行われていますので、ここで感じたことを後期の学校生活に生かしてほしいと思います。

明日から5日間の秋休みに入ります。各教室を回りながら、交通事故等に注意するよう、私からも伝えました。短い休みではありますが、秋の風を感じながら有意義な時間を過ごしてほしいと願っています。そして、10月12日(木)に、また元気に挨拶を交わしたいと思います。

10月5日(木) なつかしい遊び

授業中に子どもたちの様子を見て回っていると、まとめの学習やお楽しみ会の計画を考えている学年を見かけました。1年生の教室を見てみると、お楽しみ会が行われていました。行っていたゲームは、「ハンカチ落とし」でした。そのう様子を見ながら、なつかしさを感じました。小学生時代に、一時期ハンカチ落としが流行り、毎日ハンカチ落としをしていた時がありました。何度やっても楽しくて、学級でワイワイ言いながら行っていました。かくれんぼが流行ったり陣取りが流行ったりと、その時々で楽しんでいたときのことを思い出しました。

明日が前期終業式です。「前期頑張ったね会」を計画している学年もあるようです。楽しい思い出をたくさん作ってほしいと思います。

10月3日(火) 子どもたちの発想は素晴らしい!

授業中に子どもたちの様子を見て回っていると、1年生と2年生の教室で図工が行われていました。クレヨンや絵の具を使って絵を描いていたようですが、「校長先生、見てください。」と、自分の描いた絵を見せてくれました。どれもよく描けていていて、また発想の面白さに驚かされました。牛の背中を滑り台にして遊んでいる子どもたちの様子を描いたものや、見学旅行で思い出に残った動物の絵を上手に描いている子もいました。担任の先生の注意をよく聞き、一人一人が一生懸命に描いた絵は、どれも素晴らしい作品です。子どもたちの描いた絵を見ながら、心が温かくなりました。「上手に描けたね。すごいです。」と話すと、にっこり笑顔を返してくれました。

10月2日(月) 一日の寒暖差に悪戦苦闘

今朝はずいぶん気温も下がり、半袖では少々肌寒く感じるくらいでした。朝から子どもたちの登校を見守っていると、上着を一枚羽織ってくる子もいました。9月は猛暑が続いていましたので、やっと秋らしくなってきたことを感じました。しかし、日中は気温も上がり、運動場で遊んでいる子を見ていると、汗をかきながら走り回っています。一日の寒暖差が激しく、子どもたちが体調を崩さないだろうかと心配になります。各地では、インフルエンザも流行しています。前期も残すところ1週間となりました。健康管理も難しい時期ではありますが、子どもたちが元気に前期終業式を迎えられることを祈っています。

学校生活の様子(9月第5週)

9月29日(金) 感謝!300,000アクセス

本校のホームページへのアクセス回数が、300,000回を越えました。たくさんの方々に本校のホームページを見ていただき、ありがとうございます。1日のアクセス数が500回を越える日もあり、驚いているところです。できる限り毎日更新することを心掛け、本校自慢の給食や学校で見かけた何気ない出来事を綴っているところです。今後も本校の教育活動の様子やお知らせ等を発信していきたいと考えています。多くの皆さまのご理解並びにご協力をよろしくお願いいたします。

9月28日(木) 本物に触れる素晴らしさ

令和5年度 文化芸術による子供育成推進事業の派遣事業として、「東京nanairoアンサンブル」の方々をお迎えし、芸術鑑賞会を行いました。低・中・高学年と別れて、弦楽,オーボエ,ピアノ,声楽によるアンサンブルを楽しみました。教科書で学習するような曲や子どもたちに馴染みのある曲などの演奏があり、身を乗り出して聞き入る様子が見られました。本校の校歌を演奏していただき、子どもたちが歌うといった内容も取り入れてあり、あっという間に1時間が過ぎてしまいました。演奏していただいた方々には、子どもたちの反応や鑑賞する態度をほめていただきました。このように本物の美しい演奏に触れ、心を豊かにする時間は貴重だと思っています。東京nanairoアンサンブルの方々の演奏と、音楽を楽しむ子どもたちの表情を見ていると、私の方が心が温かくなりました。

9月27日(水) 楽しい授業を目指して

水曜日の放課後は、先生方と学校課題の解決や一人一人の授業力の向上等を目指して研修を行っています。本日は、本校で力を入れている国語科の授業づくりについて学び合う時間を設定しました。熊本県立教育センターの指導主事を講師としてお迎えし、子どもたちが国語の授業をより楽しく学ぶための実践例などを教えていただきました。先生方が子ども役になって発問を考える模擬授業や指導技術を紹介していただくなど、多くの学びがありました。私も研修に参加しながら、これまで行ってきた国語の授業を振り返り、「このように教えれば、子どもたちはもっと読みを深められたのではないか」と考えさせられました。本日の研修を通して、「国語の授業が好き」と言える子どもたちを増やしていきたいと思いました。

9月26日(火) 6年生国語「海の命」

本日、6年生の国語の授業を見せてもらいました。教科書の教材「海の命」をを読んで、考えたことを伝え合う力を高める学習が考えられました。立松和平さんが書かれた「海の命」は有名な物語文で、小学生の時の額数して覚えているという保護者の方も少なくないのではないでしょうか。漁師として生きる主人公の太一の成長を追った物語ですが、父のかたきである瀬の主(クエ)と対峙したとき、クエを海の命と感じることで、銛を打たなかったといったお話です。私も、この教材を使って何度も授業を行ってきましたし、もっと子どもたちの心に響く授業にできないかと悪戦苦闘した当時を思い出しました。主人公が瀬の主を打たなかった理由を考えていましたが、自分の考えをタブレットに書き込み、意見を交流していた様子が印象的でした。グループで話し合った意見は、電子黒板に映し出され、学級内で共有されていて、授業の形もどんどん進化していることを感じました。

9月25日(月) 楽しみですね

授業の様子を見て回っていると、1年生の教室では、間近に迫った見学旅行に向けての事前指導が行われていました。熊本動植物園に出かける予定ですが、施設内で注意することやバスの乗り方、グループで乗る遊具についてなど、担任の説明をしっかり聞いていました。話を聞いている表情が生き生きしていて、見学旅行を楽しみにしていることがよく伝わってきました。新たに配られた資料をしおりに貼ったりする作業も頑張っていました。先生の話をよく聞き、ルールをしっかり守りながら、楽しみながらたくさんのことを学んできてほしいと思います。

学校生活の様子(9月第4週目)

9月21日(木) 上手に描けたかな?

本日の午前中、2年生で水彩絵の具道具の使い方と合わせて、色の作り方などについての学習が行われました。外部から講師の方をお迎えし、子どもたちに対して一つ一つ丁寧にご指導いただきました。子どもたちの表情を見ていると、本当にうれしそうに話を聞いている様子が伝わりましたし、早く使ってみたいという意欲が感じられました。赤色と黄色を混ぜてオレンジ色を作る場面では、混ぜ方によって色が違うことに歓声が上がっていました。私は水彩で絵を描くことが苦手でしたので、このように丁寧に教えてもらっている子どもたちを、うらやましく思いました。これから水彩で絵を描くことが多くなってきます。子どもたちが、白い画用紙にどんな絵を描いてくれるのか、今から楽しみです。

9月19日(火) 久しぶりに子どもたちの顔を見て

先週の木曜日早朝から修学旅行に出かけ、昨日まで連休でしたので、6年生以外の子どもたちと久しぶりに顔を合わせました。「あっ、校長先生だ。」や「校長先生、修学旅行はどうでしたか?」など、朝から声をかけてくれる子がたくさんいました。本当に有り難いと感じましたし、本校の子どもたちの笑顔を見ると、私も元気が出てきます。そんな中、「校長先生、これをあげます。」と折り紙で作った犬を持ってきてくれた子がいました。本当にうれしくて、すぐに校長室に飾らせてもらいました。子どもたちに元気をもらって、「今週も頑張ろう!」と思った一日でした。

学校生活の様子(9月第3週)

9月15日(金) 修学旅行(2日目)

修学旅行も2日目を迎えました。子どもたちの朝の目覚めもよく、起床時間になるとすぐに活動を始めている子がたくさんいました。朝食はお弁当形式で出されましたが、しっかり食べている様子が見られ、安心しました。中には何回もご飯をおかわりしている子もいて、驚かされました。

昨日同様に、天気予報とにらめっこしながらの旅行となりました。朝の予報では、ハウステンボスのある佐世保市の天気は雨はほとんど降らないと出ていましたが、現地に近付くうちに雨の予報に変わり、雨具が必要となってしまいました。子どもたちみんなが、本日のハウステンボスでのグループで計画した活動を楽しみにしていましたが、動きにくくなってしまったようです。どんなに情報機器が発達したとしても、自然の力にはかなわないと感じました。

全員が無事に2つ間の修学旅行を終え、無事に学校に戻ってきました。解散式の中で、一人一人が思い出に残る修学旅行となるよう、多くの方々が支えてくれたことを子どもたちに伝えました。その一人一人の顔を思い浮かべながら、感謝する気持ちを忘れないでほしいと思います。一番「ありがとう」を伝えなければならないのは、家族の方々です。6年生の保護者の皆さま、本当にありがとうございました。

9月14日(木) 修学旅行(1日目)

6年生と共に、長崎方面へ修学旅行に出かけました。朝から長崎県には大雨洪水警報が出され、天候を心配していました。出発した後も様々な天気予報から情報を集め、長州港に向かう途中も、子どもたちの安全を最優先し、活動計画を変更することもやむなしと考えていました。ところが、子どもたちが長崎市内に近付くにつれて天候が回復し、到着したときは雨も降っていませんでした。天気が子どもたちの見方をしてくれたようで、被爆体験講話、フィールドワーク、平和集会、原爆資料館見学と、1日目のすべての活動を計画通りに進めることができました。

2時間近く歩きながら学ぶフィールドワークでは、ずいぶん疲れたようでしたが、メモをしっかり取りながら学習を進めていました。公共の施設内での過ごし方についても、自分たちで注意し合いながら、考えて行動する場面が見られました。

実際に自分の目で見たり聞いたり、そして触れたりしながら、一人ひとりが反戦・反差別の気持ちを高めてほしいと願っています

9月13日(水) かわいい来室者?

校長室で仕事をしていると、ドアをノックする音が聞こえます。「どうぞ。」と応えると・・・・開いたドアから1年生の子が顔を見せて「入っていいですか?」と尋ねてきます。本校の校長室には、低学年の子どもたちを中心に色々な子がやってきて話をしてくれます。中には、歴代の校長先生方の写真を一生懸命見て「すごいなあ。」と言う子もいます。子どもたちが校長室に入ることはなかなかないので、興味があるのでしょう。お勉強で頑張ったことや給食のことなどを話してくれて、私にとっては癒やされる時間です。

私が小学生の時には、校長室に入ることはほとんどありませんでした。今の子どもたちにとっては、校長室も身近な場所になっているのかもしれません。校長室は、毎日色々なお客様が来室され、お話をしてることもあります。中の様子を確認し、ルールをしっかり守ってくれれば、私は大歓迎です。また楽しい話を聞かせてください。

9月12日(火) 芽が出てきました

先週、3年生が人参の種を蒔いたことを載せましたが、本日畑の様子を見に行くと、芽が出てきていました。朝から子どもたちが水かけをしている様子は何度か見かけていましたが、植物の生命力の強さと成長のスピードに驚かされます。子どもたちには、このように日々成長する様子をしっかりと観察し、生命の素晴らしさを感じてほしいと思います。また、5年生がお世話をしてきた稲も、今年の猛暑に耐え、だんだん育ってきています。害虫等の被害も心配なところですが、無事に収穫できることを祈っているところです。

9月11日(月) 教材「泣いた赤おに」

授業に取り組んでいる子どもたちの様子を見て回っていると、4年生の教室で道徳科の授業が行われていました。黒板を見ると「泣いた赤おに」と書かれてあり、懐かしく感じて引き込まれるように教室に入って見せてもらいました。この教材は、「友達と互いに理解し、信頼し、助け合うこと。」を深めることを考える教材として作られていますが、保護者の方の中にも、このお話の内容を覚えているという方も多いかもしれません。4年生の子どもたちは、自分たちなりに意見を道徳ノートにまとめ、友達と交流し合っていました。

私が懐かしく感じたのは、この教材を使って授業を行ったことがあるからです。人間と仲良くなりたい友達の赤おにのために、青おにがわざと村で暴れます。そんな青おにを赤おにが懲らしめ、優しいおにだと思わせることで、赤おには人間からの信頼を得て、仲良くなることができます。しかし青おには、赤おにが人間に疑われないように、家の前に一枚の手紙を残して赤おにのもとを去ってしまいます。その手紙を見た赤おには、青おにの自分を大切に思う気持ちを感じ、涙するという内容です。この教材を読むと、自分が授業づくりに苦心したことを思い出すとともに、日頃の友達との接し方は相手を理解したものになっているかを考えさせられます。

学校生活の様子(9月第2週)

9月8日(金) 「今日は見学旅行です!」

本日は、2年生が見学旅行に出かけました。ミルク牧場で様々な動物とふれあいながら、学習を行うそうです。朝からいつものように子どもたちの登校の様子を見守っていると、2年生の子どもたちがニコニコ笑顔で朝のあいさつをしてくれました。そして、「校長先生、今日は見学旅行です!」と何人も話しかけてくれました。とても楽しみにしていたのでしょう。

出発も見送りましたが、満面の笑顔で手を振っていました。子どもたちが帰ってくる時間に出迎えることができませんが、月曜日に楽しかった思い出をたくさん聞かせてくれることでしょう。私も楽しみです。

9月7日(木) 行動を決断するときに大切にすることは?

授業の様子を見て回っていると、5年生の教室で道徳科の授業が行われていました。教材のあらすじは、3人の子が図書委員会の仕事で、今日中にポスターを作ることになってて作業をしていました。そこへ1人の子がやってきて、仕事をしている3人のうちの1人に、翌日の地域陸上大会の練習に出るよう話します。今日中にポスターを作らなければならないに困ると反論されます。練習に誘われた子は少し悩み、そして決心するという内容です。「行動を決断するときに、大切にすることはどんなことでしょう。」と問いかけ、子どもたちがそれぞれ考えて意見を出していました。

集団生活を送る上で、果たさなければならない役割があることでしょう。複数の役割が重なる場合はありますから、自分はどんなことを大切にして判断し、そして行動するかを様々な面から考える機会はとても重要だと思います。自分も相手も気持ちよく過ごせるかという視点で最適解を考え、行動できる力を身に付けていくよい学習だと感じました。

9月5日(火) 教室から虫の鳴き声が・・・・

いつものように子どもたちの学習の様子を見て回っていると、ある教室の前の廊下で心地よい虫の鳴き声が聞こえました。その鳴き声の所在を確かめようと教室に入ってみると、虫かごの中のコオロギが静かに、またリズムよく鳴いていました。そのような中で、子どもたちが集中して学習に取り組んでいる様子が見られました。

先週のブログにも載せましたが、低学年の子どもたちは、バッタやコオロギ、アキアカネなどの虫を見つけることに一生懸命です。「校長先生、見てください。」と、たくさんの子どもたちが捕まえた虫を見せてくれます。捕まえた大きなバッタを見せてくれる子、残念ながら一匹も捕まえられなかった子など、その時の様子を生き生きと話してくれ、大変楽しいです。本校の虫捕りのブームは、しばらく続きそうです。

9月4日(月) 大きなにんじんが育つかな

先週3年生が、にんじんの種の植え方について地域の方から教えていただきましたが、本日は学校の畑に種をまきました。植える種を紙コップに用意していただき、一人一人が決められた場所に蒔いていきました。朝から日差しが強く、大変蒸し暑かったのですが、みんな一生懸命種を蒔き、土をかぶせていきました。また、それぞれが植えた場所に、たっぷりと水をまいていました。どんなにんじんが育つのか、楽しみにしているようです。ご指導いただいた地域の方には、大変暑い中に、朝から畑を耕していただき、本当に有り難く感じました。これから3年生の子どもたちが、水かけや草取りなど、お世話をして育てていくことになります。立派なにんじんが育つことを祈っています。

学校生活の様子(8月第5週)

9月1日(金) 生きもの探しに夢中な子どもたち

低学年の教室を回っていると、後方に虫かごがたくさん置いてあります。中をのぞくと、子どもたちが中庭で捕まえたバッタやコオロギ、カエルなどの姿を見ることができます。「校長先生、カエルを見つけたよ。」「このバッタ、私が捕まえました。大きいでしょ。」など話しながら見せてくれます。先日は、捕まえたコオロギのために、朝からキュウリを握りしめて登校した子もいました。「キュウリを持ってきたの。どうしてかな?」と尋ねると、「コオロギにあげるの。校長先生、見に来てください。」と話してくれました。

自然の生き物に触れたり世話をしたりすることは、色々な意味で子どもたちの心を豊かに育てることにつながっていくと考えます。虫かごをニコニコしながら見ている子どもたちを、今後も見守っていきたいと思います。

8月31日(木) 美味しいにんじんを育てるために

菊陽町は、国の指定産地としてにんじんの生産量が多く、「菊陽人参」ブランドで全国に出荷されているほどです。本校では、3年生の総合的な学習の時間に、菊陽町のにんじんについて調べたり、実際に育てたりする体験活動を通して、地域のよさに気づき、地域を愛する心を育てる学習活動を進めています。来週冬にんじんの種まきを行う予定ですが、その前に地域の方をお招きし、にんじんの育て方や注意することなどを聞く活動が行われました。実際にまく種を見せてもらったり、作業をされている様子を映した映像などを見せていただきました。「にんじんを育てるときに、大変なことは何ですか?」や「一日にどれくらい水をあげればいいですか?」など質問し、答えていただいた内容をメモしていました。これから種まきや自分たちで世話をしながら育てる活動が始まりますが、その日を楽しみにしていることが、子どもたちの表情から伝わってきました。

8月30日(水) 修学旅行の事前学習が進んでいます

各教室を回って子どもたちの学習の様子を見ていると、どの学年も落ち着いて学習が進められているようです。6年生の教室を回ると、修学旅行に向けての事前学習が行われていました。担任の先生が用意したプリントや写真等を使いながら、戦時中の様子や長崎に落とされた原子爆弾による被害などについて学んでいました。戦争中の学校の様子などを聞きながら、驚きの声が上がる場面もありました。また、教室の後方を見ると、色分けされた折り鶴がありました。計画的に千羽鶴を作成しているようです。事前学習や準備をしっかり行い、学び多き修学旅行にしてほしいと思います。

9月中旬に出かけますが、心配なのは暑さかもしれません。事前に熱中症対策等も考えていきますが、まずは一人ひとりが自分の体調管理をしっかり行い臨んでほしいと思います。

8月29日(火) ほめられて うれしかったです!

本日の朝は、青少年健全育成事業として「あいさつ運動」が行われましたので、武蔵ヶ丘中の正門前に立っていました。中学校前は本校の子どもたちの通学路になっていますから、子どもたちが次々と登校してきました。私の顔を見ると、みんな「なぜ?」という表情をしているのが伝わってきました。中には、「どうして校長先生がここにいるんですか。」と尋ねてくる子もいました。いつもと違う場所ではありましたが、「おはようございます」と元気にあいさつしてくれました。

多くの方が黄色のたすきを掛けてあいさつ運動をされていましたが、「武小の子どもたちは、横断歩道での待ち方が上手です。」や「元気にあいさつをしますね。」というお褒めの言葉をいただきました。子どもたちがほめられることは、本当にうれしいことですし、私も元気が出てきました。「ほめる」ことの大切さを改めて感じました。

子どもたちは、たくさんの可能性を秘めています。子どもたちの頑張りを認め、ほめ、励まし、そして伸ばしていきたいと思います。

8月28日(月) 前期後半スタート!

38日間の長い夏休みも終わり、本日から前期後半がスタートしました。いつものように正門近くの通学路で子どもたちを待っていると、元気に登校してくる姿が見られました。夏休み中に作った作品を袋に入れて持ってくる子もいて、大変そうでしたがそれぞれの笑顔が見られ、私の方がエネルギーをもらいました。朝の児童集会では、前期後半を迎えるに当たり、私から子どもたちへ3つのお願いをしました。そのお願いについては学校だよりに書いていますので、読んでいただければと思います。

その後、それぞれの教室を回りながら子どもたちの様子を見ていると、「カブトムシを捕まえたよ。」「動物園に行ったよ。」「花火を見に行きました。」等など、夏休みの思い出を話してくれる子がたくさんいました。猛暑や台風に悩まされた夏休みだったかもしれませんが、一人ひとりが色々なことを体験し、心に残る夏休みを過ごしたことが伝わり、私もうれしくなりました。

夏休み中は静かだった校舎に、子どもたちの明るい声が帰ってきました。その声を聞きながら、前期後半も子どもたちが安全で安心して教育活動をすすめられるよう頑張っていこうという気持ちが大きくなった一日でした。

学校生活の様子(7月第4週)

7月20日(木) 前期前半が終了しました

本日、70日に及ぶ前期前半が終了し、明日から子どもたちは夏休みに入ります。朝から節目となる全校集会を行い、前期前半を振り返りました。校長講話の中で、子どもたちに育てたい資質・能力である「つながり合う力」「伝え合う力」「やり抜く力」の3つの視点から、子どもたちの頑張りや成長した部分について話をしました。また、夏休みを迎えるに当たり、自分の命を大切にすること、また身の回りの人たちの命を大切にする考えた行動を心掛けるようお願いしました。生徒指導担当や養護教諭からも、自分の身を守るために守ってほしいことや頑張ってほしいことが伝えられました。その後、各地区に分かれて当後半や地域での過ごし方の反省等を行いました。

大きな事故やケガなく、38日間の夏休みを有意義に過ごしてほしいと思います。

7月19日(水) 雨にも負けず・・・・

夏休みまで残り2日となり、どの学年も学習のまとめを頑張っている様子を見かけます。その中で、思い出づくりの行事を計画している学級もあるようで、本日は「お楽しみプール」を計画した学級がありました。水鉄砲やビーチボールなどを用意して、楽しみにしていたようです。しかし、いざ始めようとすると、激しい雨が降り出しました。実施は難しいだろうと思っていましたが、しばらくすると雨も上がり、何とかプールに入ることができたようでした。雨にも負けず、みんなで楽しい時間を過ごせたようです。

7月18日(火) 朝の子どもたちとの会話から

朝から登校指導に立っていると、子どもたちから、あいさつとともに、いろいろなことを話しかけてくれます。今朝は、「校長先生、いつもと違う。」という子がいました。休日中に髪を切ったことに気付いたようで、いつも見てくれているのだなあとうれしく感じました。また、真夏の日差しが注ぐ暑い朝だったからか、「校長先生、頭が熱くないですか。」と心配してくれる子もいました。「帽子をかぶっていないからだね。ありがとう。」と話したところ、にっこり笑顔を返してくれました。さらに、「あそこにセミがいました。」や「道路にゴミが落ちていました。」など、いろいろなことを教えてくれる子もいます。中には、パンダの会で習った中国語のあいさつをしてくれる子もいます。朝の子どもたちとの何気ない会話に、一日の元気をもらっています。

学校生活の様子(7月第3週)

7月14日(金) みんなが住みよい町を目指して

4年生が、総合的な学習の時間を使って福祉体験を行いました。事前学習で、「みんな」にはどんな人たちがいるかを出し合い、すべての人たちが住みやすい町にするためには、どんなことに気をつけて過ごすことが大切か考えて体験に臨みました。車椅子を押すときに注意すべきことや、目の不自由な方々と共に生活していくためにどんな配慮が必要か、自ら疑似体験しながら学んでいきました。地域の方々にもたくさんご協力いただき、大変有意義な学習となりました。

7月12日(水) 1年生国語「どうやってみをまもるか」

5時間目に、1年1組で国語の研究授業を行いました。多くの先生方が参観されたため、子どもたちも緊張していたようです。しかし、授業が始まると、とても落ち着いて授業に臨んでいました。また、ハキハキと返事をする子どもたちを見て、先生方も感動されていました。「どうやってみをまもるか」の教材の中で、アルマジロの身の守り方を読み取っていきました。アルマジロの身の守り方を体で表現したり、前時で取り扱ったヤマアラシの身の守り方と比べて気付いたことを発表するなど、とても活発に授業が行われました。本日の授業は、熊本県立教育センターの指導主事の先生にも見ていただき、子どもたちの授業に臨む姿を大変褒めていただきました。

その後、授業研究会を行い、国語の授業の進め方や教材の読み方等について、多くの示唆をいただきました。

7月11日(火) 久しぶりに晴れました

梅雨明けが待たれるこの頃ですが、本日は久しぶりによい天気で、夏の蒸し暑さを感じました。そのような中、昼休みに体育委員会が計画した「ケイドロ大会」が行われました。本日は低学年を対象に行う日で、1・2年生子どもたちが、汗びっしょりになりながら運動場を駆け回っていました。最近雨が多く、思い切り運動場を走り回ることができなかったので、みんなうれしそうでした。途中で「給水タイム」を設けるなど、熱中症対策もしっかり考えられていたので、安心して子どもたちの様子を見守ることができました。

学校生活の様子(7月第2週)

7月7日(金) 授業参観、学級懇談会 大変お世話になりました

本日、授業参観及び学級懇談会を行いましたが、多数の保護者の皆さまに来校いただき、子どもたちの学習に取り組む様子を見ていただき、ありがとうございました。すべての学級の様子を見て回りましたが、子どもたちも張り切って学習に取り組んでいたように感じました。これまでの学習の成果を発表する学級や、これまでに取り組んだことのない活動を行う学級もあり、学級の特長を生かした学習が展開されていたように思います。子どもたちが活動している姿を褒めてくださる保護者の方々の声が、子どもたちの学びに向かう力を高める原動力になることを強く感じた一日でした。

7月6日(木) 子どもからの手紙

校長室で打ち合わせをしていると、ドアをノックする音が聞こえました。ドアを開けてみると、1年生の子が手紙を渡してくれました。読んでみると、「ありがとう」と書いてありました。また、一生懸命書いてくれたことが、一つ一つの文字から伝わってきました。本当にうれしかったです。「手紙を書いてくれて、校長先生の方こそありがとう。」と伝えたところ、うれしそうな笑顔を見せてくれました。

子どもたちにも先生方にも、「ありがとう」の言葉が響く学校にしようと話しています。その思いが、子どもたちに届いているのであれば、本当に有り難いことです。この手紙は、私の宝物にします。

7月5日(水) 朝から悩ましい天気でした

朝から大雨の予報が出ていて、子どもたちの登校を大変心配していました。登校時間の雨量は、さほど多くはなかったのですが、雨が降ったりやんだりを繰り返し、子どもたちを悩ませていました。雨が降ってきたので傘を開いたか思うと、すぐにやみます。傘を閉じると、間もなく雨が降り出すといった感じでした。いつもの場所で子どもたちを待っていると、傘を開いたり閉じたりする様子が分かりました。次第に面倒くさくなったのか、多少の雨が降っても傘を差さない子も出てきました。「傘をささないと、濡れて風邪を引くよ。」と声をかけますが、「大丈夫です。」と返事が返ってきます。天気に左右される、何とも悩ましい一日でした。

7月4日(火) 1年生道徳科「正直な心で」

子どもたちの学習の様子を見て回っていると、1年生教室で、教材「きんのおの」を使った道徳科の授業が行われていました。「きんのおの」のお話は大変有名ですし、誰もが一度は聞いたことのある内容ではないでしょうか。正直なきこりは神様から金のおのをもらい,うそをついたきこりは自分のおのも失うといったお話です。この教材を通して、正直でいることの大切さについて考えさせ,うそをついたりごまかしたりしないで,誠実に生きようとする心を育てる学習が考えられていました。1年生の子どもたちは、習って間もないひらがなを使いながら、きこりの気持ちを一生懸命考えて書いている姿が印象的でした。

学校生活の様子(6月第5週目)

6月30日(金) 傘が・・・・

本日は、大雨の一日でした。子どもたちの朝の登校時の安全面を心配していましたが、大雨にも遭遇せず、安心して見守っていました。「雨が降り出す前に、校舎に入ってしまいなさい。」と声をかけ、いつも以上に早足で正門を通っていました。すると、急に雨風が強くなり、子どもたちが一斉に傘を広げ始めました。歩いている子どもたちを見ると、一人の子の傘が開かずに困っていました。近寄って見ると、傘が壊れていました。「傘が、傘が・・・・」と言いながら、悪戦苦闘しています。その間にも雨で濡れてしまっていたので、私のさしていた傘に入れると、「ありがとうございます。」と言って傘を持っていこうとするではありませんか。「ちょっと待って、校長先生が濡れてしまうよ。」と慌てて一つの傘に一緒に入って、二人で校舎までたどり着きました。校舎の中に入ってから、その出来事を振り返りながら大笑いしました

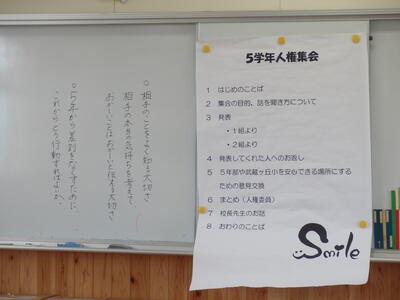

6月29日(木) 5年生の人権集会に参加して

5時間目に、5年生の人権集会を行うので見に来てほしいとのお願いがあり、参観させてもらいました。人権委員の子どもたちが司会進行しながら進める姿は、大変頼もしく感じました。各クラスで学習して感じたことの発表があり、自分の言動や気持ちを見つめた発表がありました。その発表を聞きながら、しっかりとした学習が行われていることが伝わってきました。また、5年部や武蔵ヶ丘小を安心した場所にするための意見交換が行われました。グループで話し合った内容が紹介されましたが、いじめや差別を許さず、お互いが違いを認め、関わり合っていくことの大切さを確認していました。私から話す時間がありましたので、私自身の偏見によるつらい経験を話すとともに、「ありがとう」という感謝の気持ちを大切にしてほしいと伝えました。子どもたちの心に響いてくれていれば有り難いです。子どもたちの意見を聞きながら、改めていじめや差別のない学校づくりに全力で取り組んでいきたいと思いました。

6月28日(水) 天気には勝てません

朝から登校指導をしていると、たくさんの子どもたちが水泳のセットが入ったバックを持ってきていました。「水泳ができるといいね。」と声をかけました。すると、早い時間から雨脚が強くなりました。雷も鳴り出したため、本日の水泳は中止にしました。しかし、子どもたちはプールに入ることを楽しみにしていたようで、とても残念そうでした。どんなに楽しみにしていても、天気には勝てません。

昼休みも外で遊ぶことができませんでしたが、児童会が計画した「ドッチボール大会(中学年)」が体育館で行われ、雨に濡れたのかと思うぐらい汗びっしょりになりながら楽しんでいる子もいました。

6月27日(火) 収穫の喜び

校舎を回っていると、2年生の子どもたちが学級園で何やら学習していたので、様子を見に行きました。すると、何人もの子が近付いてきて、「校長先生、こんなにミニトマトがとれました。」「いくつもオクラがとれたよ。」「これは、私が育てたピーマンです。」など、学級園で収穫できたものを見せてくれました。子どもたちの表情を見ていると、とてもいい笑顔です。自分で育てて採れた野菜というのは、格別のものがあると思います。小さなビニールの袋に入れて、持って帰るとのことでした。この収穫の喜びを忘れず、これからもいろいろな野菜作りや花を育てる活動に挑戦し、生命を大切にする心を育てていってほしいと思います。

6月26日(月) ボランティアの皆さん、ありがとうございました

5年生の家庭科で、裁縫の基本である「玉留め、玉結び」の学習がありますが、地域のボランティアの皆さまにご協力いただき、子どもたちに教えていただきました。授業中の子どもたちの様子を見に行きましたが、苦戦していた子も多かったようです。しかし、ボランティアに来ていただいた方々が優しく、しsて粘り強く指導していただいた結果、かなり上達したようです。

このように地域の方々の協力は、本当に有り難いですし、今の学校教育には欠かせないものだと考えています。また、学校での子どもたちの頑張っている姿を地域に方々に発信するよい機会だと思います。今後も地域の方々に様々なことを教えていただき機会を設けていきたいと考えておりますので、ご理解並びにご協力の程、よろしくお願いいたします。

学校生活の様子(6月第4週)

6月23日(金) 教育実習の先生、ありがとうございました

6月5日から3週間、教育実習の先生が本校で実習を行われ、勉強されていました。その先生は、将来は養護の宣誓になることを目指していて、主に保健室に来室する子どもたちに本校の養護教諭がどのように話を聞いたり、傷の処置をしたりするかを学んでこられました。昨日は、3年生に保健の授業も行われました。「とても緊張しましたが、3年生の子どもたちが意見をたくさん発表してくれたので、授業をしてよかったです。」と感想を話してくれました。

本日は、実習の最終日でした。「やっと子どもたちと仲良くなれたのに、実習が終わるのが寂しいです。」と話してくれました。給食の時間も各教室に入り、子どもたちと話してこられました。また、昼休みには、子どもたちと鬼ごっこをして、子どもたちとの距離を縮めてこられましたので、実習を終えることを残念に思われたのでしょう。

3週間、子どもたちが大変お世話になりました。ありがとうございました。そして、希望する養護の先生となり、また出会える日を楽しみにしています。

6月22日(木) やはり「読み聞かせ」は素晴らしい

本日、PTA図書委員の皆さまが、子どもたちに読み聞かせをしていただきました。すべての学級の様子を見て回りましたが、お話の世界に引き込まれている子どもたちの姿を見て、改めて読み聞かせは素晴らしいと感じました。高学年の子どもたちも、身を乗り出し、時には笑い声を出し、ニコニコしながらお話を聞いていました。

絵本の読み聞かせは、子どもたちの情操を育てる上で効果的だと感じています。話を静かに聞く、話の流れや登場人物の心情を想像するという力が伸びてきます。担任をしていた時は、朝や帰りの会の時間に読み聞かせを行っていた時期もありました。校長となってからも、学年を変えて読み聞かせを行っていました。物語の世界に入り込み、その世界を楽しんでいる子どもたちの表情を見ると、教師をやっていて本当によかったと思います。今でも本屋を回り、気に入った絵本見つけて回っています。

映像を見ることもよいですが、時には物語を読み、その世界を家族で楽しむ時間を作ってみてはどうでしょうか。

6月21日(水) デジタル教科書に感動しました

子どもたちの学習の様子を見て回っていると、4年生で算数の授業が行われていました。三角定規を2本使って垂線を描く学習活動でした。私が担任をしていたときは、大きな三角定規を黒板に当てて、「今から描いてみせるから、よく見ていなさい。」と何度も何度も実演して教えていたものです。今は、「垂線の描き方を動画で見せるから、よく見ておいてください。」と電子黒板に映し出していました。その後、担任の先生が「左利きの人は、次の動画を見てください。」と告げてクリックしているではありませんか。左右両方の描き方を示すということは当たり前のことではありますが、両方の動画が作られてあり、それを瞬時に見られることに感動しました。先生方の教え方も、日々進化していることを感じた瞬間でした。

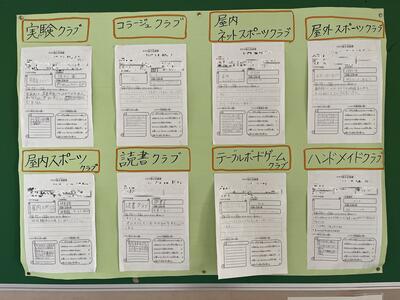

6月20日(火) クラブ活動が楽しそうです

本日からクラブ活動が始まりました。本校のクラブ活動は、4年生以上が参加し、異学年の友だちと興味のある活動を楽しむようになっています。クラブ活動を始めるに当たり、6年生の子どもたちが、「こんな活動がしたい」という企画書を作成し、他学年の子どもたちに対して校内放送で呼びかけを行いました。賛同者が多かった活動が採用され、今年は8つのクラブ活動が発足しました。自分たちで企画した活動ですから、6年生がリーダーシップを発揮し、より主体的に取り組んでくれることと思います。

6月19日(月) 気持ちよさそうです!

大変暑い一日でしたが、午前中から低学年がプールで授業を行っていました。2年生は、「けのび」の練習をしていましたが、体をまっすぐに保ち、上手に進んでいました。授業の最後に、水中石拾い用のボールをクラスごとに拾い合うゲームが行われました。楽しそうに水慣れをしている姿を見て、私もプールに入りたくなりました。1年生も水慣れをがんばっていましたが、水が冷たく感じる子もいて、授業の終わりの方に「寒いです。」と伝えに来る子もいました。

真夏の日差しが降り注ぐ中、夢中で「水あそび」の運動をしている子どもたちを見ていると、気持ちよさそうな表情が見られ、うれしくなりました。

学校生活の様子(6月第3週)

6月16日(金) 地域の方の力を借りて・・・

地域学校協働活動の取組として、地域の方にお手伝いしていただきながら、5年生が米作りに挑戦します。本日は、みんなで田植えを行いました。田作りからお世話になっている方に植え方を教わり、田んぼの中に入っていきました。裸足で田に入り、なかなか経験できない土の感触を直に確かめているようでした。「何だかヌルヌルする!」「気持ちいい」といった声が聞かれました。最初は苗を分けることにも苦戦していましたが、だんだん上手に植えることができるようになりました。

ほとんどの子どもたちが初めて経験したようですが、こういう生命を育てるという体験が、子どもたちの心を成長させてくれると考えています。これからもアドバイスをもらいながら、水の管理や除草、観察等を重ね、しっかり育てていきたいと思います。

6月15日(木) 計算名人になれるかな?

1年生の教室前を通ると、算数の授業が行われていました。子どもたち全員が、一生懸命スキルに取り組み、担任の先生から○をもらっていました。それぞれの机を回ると、○をもらったページを見せてくれました。みんながたし算の計算をすらすら解いている様子を見て、感動しました。中には「簡単だ!」と言いいながら、計算に夢中で取り組んでいる子もいました。計算の勉強が始まり、今がとても楽しいときかもしれません。この調子で計算に興味をもち、計算名人になってほしいですね。

6月14日(水) 誰かが見ていなくても

朝からいつものように子どもたちの登校指導をしていると、身支度が遅くなったのか、1年生が一人で歩いてくる姿が見えました。「一人で大丈夫かな」と思いながら見守っていると、信号機がある場所では、きちんと待機場所で待つことができていました。歩行者信号が青になると、左右を確認し、きちんと手を挙げて渡っていました。それだけでもすごいことですが、私の近くに来ると、大きな声で「おはようございます。」と自分から挨拶してくれました。誰から言われたわけでもなく、自分一人できちんと出てている様子に感動して、思わず「すごいです。100点です。」と言葉をかけると、ニコッと笑顔を返してくれました。

一人の1年生のすがすがしい姿から、私自身が多くのことを教えられた気持ちになりました。

6月12日(月) いよいよ水泳指導が始まります

今週は、プール開き週間としていて、どの学年も水泳指導がスタートします。早速、5時間目に6年生がプール開きを行いました。水泳指導を始めるにあたり、私から話をする時間を設けてもらいました。子どもたちには、3つの内容で話をしました。一つ目は、自校のプールで学べることへ感謝の気持ちをもって学習に取り組んでほしいと話しました。二つ目は、一人一人が自分の目標をもち、その達成に向けて努力してほしいと伝えました。そして三つ目は、自分の命、そして友だちの命を大切にしながら学習に望んでほしいとお願いしました。

子どもたちの安全を最優先に考え、水泳指導を進めていきたいと思います。

学校生活の様子(6月第2週)

6月9日(金) ご協力いただき、ありがとうございました

本日、地震避難訓練と保護者の方々への引き渡し訓練を行いました。地震避難訓練では、子どもたちも真剣に訓練に取り組んでいました。災害は、いつ身近に訪れるか分かりません。子どもたちには、「自分の命を大切にし、自分の命を守るための行動を考えよう」と伝えました。

引き続き行いました引き渡し訓練では、保護者の皆様にご協力いただき、スムーズに子どもたちを引き渡すことができました。引き渡しにかかる時間や手順等、改善点を職員間で共有し、実際の災害等へしっかりと対応できる方法を検討していきたいと思います。ありがとうござ合いました。

6月8日(木) 感動しました!

休み時間に校内を回っていたときのことです。2年生教室の前を通ると、一人の男の子がトイレのスリッパをきれいに並べてくれていました。ただ並べるだけでなく、床に膝をついて、一つ一つかかとの部分を揃え、丁寧に置いてくれていました。思わず「素晴らしいです。本当にありがとう。感動しましよ。」と声をかけました。

本校では、全学年で「靴のかかとそろえ」に取り組んでいます。「落ち着いた学校生活は、まず足下から見つめる」という考えで取り組んでいますが、1年生と6年生が校内№1を目指して競ってくれています。トイレのスリッパを並べてくれていた子も、こういう取組から気付き、行動してくれたのでしょう。本当にうれしい光景でした。ありがとうございました。

6月7日(水) 体力テスト

昨日までの雨が上がり、晴天となった本日、延期していた体力テストを行いました。朝から先生方との話合いが入っていたのですが、時間を見つけて子どもたちの様子を見て回りました。運動場では、ソフトボール投げが行われていました。ソフトボールを投げるという経験が少ないのか、上手く飛ばすことができず、苦戦していたようです。お手伝いをしてくれている子と一緒にボール拾いをさせてもらいました。「校長先生、野球選手みたいです。」と子どもたちに褒めてもらい、ちょっとうれしい気分になりました。子どもたちのがんばっている様子を身振り手振りで応援していると、「校長先生、次の話し合いの時間が来ました。」と教頭先生に呼ばれ、慌てて校長室に戻った次第です。

6月6日(火) 歴代の校長先生方に見守られながら

昼休みに、数人の子どもたちが、「校長先生、今までの校長先生の写真を見せてください。」と言って校長室を訪ねてきました。「写真を見るだけならいいですよ。」と返すと、うれしそうに入ってきました。校長室には、19人の歴代の校長先生方の写真が飾られています。その写真を見ながら、「校長先生は、初代と六代目の校長先生に似ていますね。」と話してくれました。また、「校長先生は、20番目の校長先生だ。」話していました。

本校は、今年で創立50年目を迎えます。第八代校長は、私が初任の時にお世話になった校長先生です。歴代の校長先生方の温かなまなざしに見守られ、伝統を受け継ぐ責任を感じながら、校長室で毎日仕事をさせてもらっています。

学校生活の様子(5月第5週)

6月2日(金) お世話になります!

5年生は、総合的な学習の時間で、米作りから自分と環境との関わりについて考えていく学習活動を計画しています。本日は、米作りでお世話になる地域の方をお迎えし、事前学習で疑問に思ったことや米作りの苦労などを聞き取る学習を行いました。「米の種類は、どのようにして決まっているのか」や「どの米が一番美味しいのか」など、子どもたちの投げかける難問にも、やさしく答えていただきました。今後、学校が使わせていただいている場所に田んぼを作って米作りと観察等を行っていきますが、興味が高まったようでした。

6月1日(木) 6年社会「震災復興の願いを実現する政治」

5時間目に授業の様子を見て回っていると、6年生で社会科の授業が行われていたので、しばらく見せてもらいました。東日本大震災の経験に学びながら、災害からの復旧に向けた国の取り組みを考えるという学習活動でした。その時ふと思ったのは、東日本大震災が発生したときに、今の6年生はまだ誕生していなかったということです。私自身は、今でも当時のことは鮮明に覚えているのですが、時の流れの速さを感じます。2016年の熊本地震についても、あまり覚えていないようでした。その当時の出来事を思い返しながら、改めて子どもたちに自分の命、そして他者の命を大切にする心や行動について語っていきたいと感じました。

5月30日(火) 1年算数「いろいろなかたち」

授業中の子どもたちの様子を見て回っていると、1年教室から歓声が聞こえたので、のぞいてみました。算数の「いろいろなかたち」の学習で、いろいろな形の空き箱を使った高さ比べの学習活動が行われていました。子どもたちなりに形を組み合わせながら、楽しそうに学習していました。一人の子が、「重い箱を下にすると、高く積んだときに崩れない。」という発見を発表し、その意見を生かしながら箱を組み直していました。子どもたちの笑顔が光る学習でした。

5月29日(月) おいもを植えます!

5時間目に、1年生が移植ごてを使って学級園をきれいにしていたので、見に行きました。みんな汗をかきながら、一生懸命がんばっていました。「何を作りますか?」と尋ねると、「おいもを作ります。」と返ってきました。1年生は、アサガオのお世話もがんばっていますので、きっと大きなカライモが収穫できることでしょう。中には、「校長先生、虫がいました。虫が大好きです。」と手のひらにのせてくれる子もいました。

学校生活の様子(5月第4週)

5月26日(金) 「何でいなかったんですか?」

本日、午前中に出張が入っていたため、運動会直前の全体練習に参加することができませんでした。出張を終えて学校に戻り、給食の様子を見て回ると、低学年の子どもたちが「校長先生、何で練習の時にいなかったんですか?」と聞いてくれました。その言葉を聞いて、心がジーンとしました。「今日はごめんなさい。明日の運動会で、みんなのかっこいい頑張りを期待しているよ。」と伝えると、ニコニコしていました。運動会の練習が始まった際に、子どもたちに「一生懸命がんばることがかっこいい」と伝えてきました。子どもたちのかっこいい姿がたくさん見られると思うと、明日の運動会が楽しみです。

5月23日(火) 学校が華やかになりました

本日、PTAの環境委員の方々が、正門周辺の花の植え替えを行われました。これまで春の花が植えてあり、水かけ等をしていたのですが、そろそろ厳しい上他愛になっていました。夕方からの作業でしたが、一気に夏の花々に変わり、学校が華やかになりました。これから大切に育てていきたいと思います。ありがとうございました。

5月22日(月) 熱が入ってきました!

今週の土曜日に、運動会を迎えます。運動会までの練習時間も少なくなってきて、どの学年も表現や団体競技の練習に熱が入ってきたように感じます。先週金曜日から全体練習も始まり、学校全体が運動会モードに切り替わったようです。各団の練習も始まり、朝から大きな声が聞こえてきます。運動会の練習の様子を見て回っていますが、一生懸命がんばっている子どもたちの姿を見かけると、心の底から応援したくなります。子どもたちと先生方で力を合わせ、心に残る運動会を作り上げたいと思います。

学校生活の様子(5月第3週)

5月19日(金) 「○と○で10です!」

1年生の教室の近くを通ると、「はい!」という元気な声が聞こえてきました。見に行くと、算数の授業で10がいくつといくつでできているかを紹介し合っていました。「3と7で10です。どうですか?」といった答えを元気よく発表していました。子どもたちがいろいろな組み合わせを意欲的に発表する姿を見て、大変うれしくなりました。担任の先生と数図ブロックを使いながら、一つ一つ確認していました。数の分解を理解することは、これからの計算に必要となってくる基本でもあります。何度も繰り返しながら、しっかり身に付けていってほしいと思います。

5月18日(木) いのちの素晴らしさを感じて

5年生の理科で「メダカの育ち方を調べよう」という授業が行われていました。卵からふ化したばかりのメダカを虫眼鏡で観察しながら、気付いたことを発表していました。「体に黒い点が見えます。」「尻尾の部分が透明です。」など、様々な気付きが出されていました。理科室の後方には顕微鏡が置いてあり、のぞいてみるとメダカのたまごを見ることができました。メダカのたまごを顕微鏡で観察するのは、久しぶりでした。間もなくふ化するのか、動いている様子が見えました。その様子を見ながら、改めていのちの誕生の素晴らしさを感じました。

5月17日(水) 6年生国語「筆者の論の進め方をとらえよう」

各学年の子どもたちの様子を見て回っていると、6年生で国語の授業が行われていました。教科書にある説明文を使って、筆者の論の進め方について自分の考えをまとめる学習でした。授業で使われていた説明文は、「序論→本論→結論」の大変わかりやすい文章の構成になっていて、子どもたちの興味を高める内容です。これまでも様々な説明文に触れてきていますし、これからも文字数の多い説明文を読んでいくことになるでしょう。文章の読み方が分かってくると、読むことが楽しくなってきますし、より多くの知識を得ることができます。学習を生かして、たくさんの読み物に出会ってほしいと思います。

5月15日(月) 昔のことを思い出しました

運動会まで、あと2週間となりました。どの学年も、表現やリレーなど、運動会に向けてた練習が本格的にスタートしたようです。5時間目に運動場を見ると、高学年の子どもたちが、表現の練習をしていました。「ソーラン節」を現代風にアレンジした曲に合わせて表現するようです。私が担任していた時も同様のものにチャレンジしたことがあり、大変懐かしく感じました。見ていると、ついつい体が動いてしまいます。子どもたちも、そして指導している先生方も、しばらくの間は筋肉痛になることでしょう。運動会当日、ダイナミックな踊りを見せてくれることを楽しみにしています。

学校生活の様子(5月第2週)

5月11日(木) 今年の優勝はどちらの団でしょうか?

本日、運動会に向けて、本年度のスローガン発表と結団式が行われました。今年の運動会スローガンは、「50周年 みんなで咲かせる笑顔の花 全ての力をとりはなつ運動会」となりました。先日の代表委員会で決められたものです。3年間のコロナ禍で、自分たちの力を十分発揮できなかった時期を抜け、今こそ存分に力を出し切り、達成感や充実感を感じながら笑顔で終われる運動会にしたいという願いが込められているようです。

子どもたちには、異学年の友だちと共に運動会を作り上げてほしいことと、全力でがんばる友だちの素晴らしいところを見つけてほしいという2つのお願いをしました。「今年の運動会で優勝するのは、どちらの団ですか?」と尋ねると、「赤団です。」「白団です。」という声が体育館中に響きました。

子どもたちが全力で取り組む運動会が、今から楽しみです。

5月10日(水) 「校長先生だ!」

今週は出張が多く、なかなか子どもたちと話す時間が作れずにいます。午前中の出張から帰ると、「校長先生!」と手を振って声をかけてくれます。また、廊下を歩いていると、「あっ、校長先生だ。」と駆け寄って、午前中に会った出来事などを一生懸命話してくれます。子どもたちと何気ない会話をしているときは、私にとって幸せなひとときです。

学校生活の様子(5/1~5/2)

5月2日(火) 覚えはじめが大事です

授業中に校舎内を回っていると、5年生が新出漢字の練習をしていました。テストなどでよく出題され、私も学級担任をしていた当時に気をつけるように話していた「確かめる」を練習していました。担任の先生が何度も言葉で伝えられている様子を見ながら、懐かしくなりました。ふと黒板を見ると、カメさんの絵が描かれてあり、「カメがいるか確かめる」と話されていました。子どもたちにとっては、とても印象に残るだろうと感心しました。どの学年も、これから多くの漢字を学習することになりますが、覚えはじめが何よりも大事だと思いました。

5月1日(月) 何事も経験です!

6時間目に本年度1回目の代表委員会がありましたので、話し合いの様子を見せてもらいました。本日の議題は、「運動会のスローガンを決めよう」でした。各学級で話し合った意見を持ち寄り、それぞれの意見のよさを生かして一つのスローガンを作り上げるという、大人でも難しい話合いでした。しかし、運営委員会の子どもたちを中心に、話し合いの進行を頑張ってくれたおかげで、何とか一つの意見にまとまりました。初めての代表委員会で、難しい議題に挑戦してくれました。上手に進められなかったところもあったかと思いますが、何事も経験です。こういう経験が、将来必ず役に立ってくるでしょう。参加してくれた代表の子どもたちも、積極的に意見を出し、とても頑張ってくれました。

学校生活の様子

4月28日(金) 校長室は何をするところ?

校内を回って子どもたちの授業の様子を見ていると、2年生が学校のいろいろな場所を紹介する文章を書いていました。職員室や保健室など、表に示されている場所の紹介を考えていました。その中に校長室もあったのですが、「校長先生、校長室は何をするところなんですか?」と尋ねられました。「校長先生がお仕事をするところだよ。」と答えると、一生懸命書き込んでいました。その後、あの答え方で本当に子どもたちが何得してくれたのだろうかと心配になりました。

4月27日(木) うれしい言葉

給食の時間でのことです。子どもたちの様子を見るために校舎内を回っていると、2年生教室で配膳の準備が行われていました。当番でない子は、自分の机で静かに待っています。「みんな静かに待っていて、すごいね。さすが2年生です。」と声をかけると、うれしそうな顔を見せてくれました。準備が終わって「いただきます」をする前に何人かの子が私のところに来て、「お忙しい中に来てくださって、ありがとうございます。」と伝えにきました。私の方が恐縮するとともに、なんて素晴らしい子どもたちだろうと感心しました。

4月26日(水) ていねいに書いています

授業の様子を見て回っていると、国語の時間で新出漢字の練習に取り組んでいる学年を見かけます。スキルなどを使いながら練習しているようですが、書き順に注意しながら、一人一人がていねいに書いています。「きれいに書けているね。」と声をかけると、さらに頑張って書こうと取り組んでくれます。また、きれいに書いた漢字を見せてくれる子もいます。一角一角を気をつけて書くと、正しい文字が書けるようになります。正しい文字を書くと、心も正しくなると教えていただいたことがあります。

どの学年も新出漢字が増えてきますが、年度初めの新鮮な気持ちを大切にして、しっかり覚えていってほしいと思います。

4月25日(火) 自分の命を守るために

本日、交通安全教室を行いました。KDS熊本ドライビングスクールの方々を講師としてお迎えし、低・中・高学年ごとに講話や実技を行っていただきました。講師の方が話される交通ルールは、単に守ればいいというものではなく、自分の命を守るために何よりも大切なものだという意識を、子どもたち一人一人がもってほしいと思っています。高学年の子どもたちに話された危険を予測する力は、これからどんどん磨いてほしいです。交通事故には十分注意し、安全に生活していきましょう。

4月24日(月) かけっこを頑張っています

校長室からは、運動場で活動している子どもたちの様子が見えます。体育の授業を見ていると、どの学年も走る運動を中心に授業が行われているようですが、子どもたちが一生懸命学習に取り組んでいることが伝わってきます。担任の先生の声かけを励みに、一人一人が自分の力を出し切ってゴールに向かって走る姿を見ながら、心の中で応援しているところです。

学校生活の様子

4月21日(金) 1年生が学校たんけん

1年生の子どもたちが、学校探検をしていました。「校長先生!」と手を振ってくれて、うれしい気持ちでいっぱいになりました。学校は広くて、どこに何があるのかすぐには覚えられないかもしれないですが、少しずつ学校の生活に慣れていってくれればと思っています。校長先生も、よく迷っているときがあります。

4月20日(木) 児童会活動 張り切っています

朝から児童会の子どもたちが、正門で「あいさつ運動」を行ってくれていました。「おはようございます」と大きな声が聞こえ、学校全体が明るくなったように感じました。また、6年生を中心に、委員会活動の常時活動を頑張っている様子が見られます。学校を活気づけてくれている児童会の皆さん、ありがとうございます。

4月19日(水)

授業参観・学級懇談会 お世話になりました

本日、令和5年度1回目の授業参観を行いました。平日の午後から計画しましたが、多数の保護者の子どもたちの学習の様子を見ていただき、ありがとうございました。

1年生は、小学校で初めての授業参観ということもあり、少し緊張している様子も見られましたが、立派に自己紹介をすることができました。また、保護者の方々にもお手伝いいただき、花の種まきも行うことができました。

すべての学級の様子を見せてもらいましたが、どの子も楽しく学習に取り組んでいる様子が見られ、うれしく感じました。

今後も本校の教育活動に対しまして、ご理解並びにご協力のほど、よろしくお願いいたします。

今年度最後の授業参観、学級懇談会を実施しました!

3月の授業参観は、実に3年ぶりです。

生活科や総合的な学習の時間、また国語科などで調べたことや1年間のまとめを発表しました。

タブレットを使って上手に発表する姿が多くの学級で見られました。

保護者のみなさんも子どもたちの発表を温かいまなざしで見守ってくださいました。

また、6年生は体育館で「シング・シング・シング」の合奏を披露しました。

参観していただいた学校運営協議会の会員の方からは、

「感動で涙が出ました。」

というお言葉もいただきました。

卒業まであとわずかです。

一日一日を大切に子どもたちと過ごしていきたいと思います。

10年に1度の大寒波到来!

今週は、10年大寒波が大寒波が到来するとのことで、子どもたちの登下校をはじめ、学校生活が通常通りできるか心配していましたが、通学路においては、積雪や路面の凍結もあまりみられず、子どもたちは、朝からいつも通り登校することができ、安心しました。

先週金曜日に3年生が収穫した人参は、火曜日に、人参ご飯になって給食に登場しました。

気温がどんどん下がっていく中のお昼休みの運動場。

たくさんの子どもたちが冷たい北風を体感しながら、元気よく遊ぶ姿が見られました。

教室では、1年生が昔遊びのトントンずもに挑戦!勝ち負け表を作ってとても盛り上がっていました。

体育館では、2年生がサーキットトレーニングで息も上がり、運動量も十分に確保されています。

4年生は、版画の制作。彫刻刀を使って真剣に掘っている表情が、なんとも素敵です。

5年生は焼き物の制作に集中。完成が楽しみです。

週末も低い気温が続きそうです。

来週も温かい服装をして登校してきてくださいね。

待っています。

学校給食週間、そして、にんじんの収穫!

今週は、学校給食週間でした。

今年度は、給食に絵本や小説に出てくる美味しーメニューが登場し、子どもたちはとても喜んでいました。詳しくは、学校だより 第18号.pdfに紹介していますので、どうぞご覧ください。

また、今日は、3年生が一生懸命育ててきた菊陽にんじんを収穫しました。大きいにんじんや面白い形をしたにんじんなど、たくさん収穫できて子どもたちは大喜び!

お昼休み、校長室にもいただきました。

子どもたちが愛情を込めて育てたにんじんは、きっと甘くておいしいことでしょう。

本年もどうぞよろしくお願いします!

冬休みが終わり、子どもたちの姿が学校に戻ってきました。

1時間目はライブ配信で全校集会を行いました。

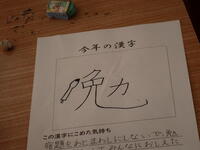

全校集会が終わると、4年生の教室では、子どもたちが「今年の漢字」を考え発表していました。

一人一人の思いが込められていてとても感心しました。きっと素晴らしい1年になることでしょう。

1年生の教室では、冬休みの絵日記を班で紹介し合っていました。

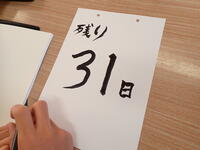

6年生の教室では、卒業までの日めくりカレンダーをみんなで作成していました。

残りわすかの小学校生活を大切に過ごしてほしいと思っています。

本年も本校教育に対するご理解とご協力をどうぞよろしくお願いします。

「タイムランチャレンジ」を実施しました!

今日は、学年ごとにタイムランチャレンジを実施しました。

タイムランチャレンジは、同じ距離をみんなで走って、タイムや順位を競うのではなく、決められた時間を自分のペースで最後まで走り切ることをねらいとしています。

心配していたお天気でしたが、途中から日が差してきて、子どもたちは寒さに負けず、元気に走り抜きました。

その姿は、とてもたくましく、輝いて見えました。

たくさんの保護者の皆さまも応援にきてくださいました。

温かいご声援と拍手をありがとうございました。

感動した!「和楽器演奏会」

本校は毎年度「文化芸術による子供育成推進事業ー巡回公演事業ー」に応募しています。この事業は、子どもたちが優れた舞台芸術を鑑賞する機会を得ることにより、子どもたちの発想力やコミュニケーション能力の育成等につなげることを目的とするものです。

今年度は、公益社団法人「日本三曲協会」の皆さんにお越しいただき、和楽器鑑賞会を実施することができました。

箏、三味線、尺八の楽器紹介や、

それぞれの楽器を使って素晴らしい演奏を披露してくださいました。

また、子どもたちが大好きな曲「ビリーブ」も演奏してくださり、演奏に合わせて一緒に歌うこともでき、とても素敵な時間を過ごすことができました。

最後に6年生の代表児童がお礼の言葉を言いました。

「初めて聞いた音色はとても落ち着ていて気持ちがよかったです。演奏をしている方々は手だけでなく体の動きや顔の表情も変えながら演奏していることに気付きました。音楽は気持ちも込めることが大事だと思いました。

子どもたちに優れた舞台芸術に出会わせることの大切さを改めて感じた時間でした。

公益社団法人「日本三曲協会」の皆さま、本日はありがとうございました。

12月の学校風景

早いもので12月に入りました。

今月実施します「タイムランチャレンジ」に向けて、子どもたちは体育の時間を中心に練習を始めました。1週200メートルのタイムから、中学年でしたら、7分間を同じペースで何週走れるか、一人ひとりの子どもたちが割り算をして計算しています。

長い距離を自分のペースで無理のない速さで走ることにより、持久力を高めることはもちろんですが、「最後まであきらめない、やり抜く力」を向上させてほしいと思っています。

職員室の廊下には、菊陽町書写展で特選をとった子どもたちの作品が掲示されています。(12月9日まで)

また、保健室の掲示版には、冬を健康に過ごすために保健室の先生から子どもたちにお手紙が書かれています。このお手紙は、どんな言葉が入るかクイズになっているところがあって、子どもたちもよく考えながら読んでいます。

給食の掲示板も12月バージョンになりました。ここにも給食室の先生からのメッセージが貼ってあります。

1,2年生の昇降口の掲示板には、見つけた秋を使って可愛らしいお面の作品が飾られています。

教室では1年生が作文用紙の使い方を2年生は、方眼紙に長方形や正方形をかく活動に取り組んでいました。

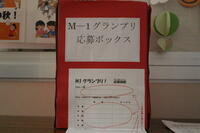

そして、今年も「M-1グランプリ」応募ボックスが登場しました!

早速応募用紙をボックスに入れている子どもも見られます。

今年はどんな姿を見せてくれるでしょうか。楽しみです。

暖かな1週間でした♪

今朝は、4年生が1日見学旅行に出発していきました。

清和文楽館、緑川ダム、通潤橋を見学します。

事前に調べ学習をして壁新聞にまとめました。

今日は、現地に行って目と耳と心で学びを深めることでしょう。

また、3,4時間目は、武蔵ケ丘中学校校区の小学6年生がオンラインでつながり、交流をしました。

本校の6年生は、多文化共生の学習や人権学習で学んだことを紹介していました。それぞれの学校からのお返しもあり、交流を深めることができました。

授業参観、避難訓練、そして、おにぎりの日

11月13日(日)は授業参観を実施しました。

たくさんの保護者の方が来校され、体育館や各教室で子どもたちの学習の様子を参観されました。

同時に第2回の学校運営協議会も実施しました。委員の皆様からは、子どもたちが話をよく聞き、落ち着いて学習しているとおほめの言葉をいただきました。

そして、本日は、火災避難訓練を実施しました。泉ヶ丘消防署から3名来校され、訓練の様子を見ていただきました。また、消火訓練も2名の先生と2名の6年生児童が代表で行いました。

避難の仕方や、消火するときの声の出し方など、子どもたちの姿をほめていただきました。

今回の訓練は、予告ありの訓練でしたが、次回は、子どもたちに予告なしで実施します。

また、今日は、「菊陽町食育の日」でした。給食の時間、子どもたちは自分で作ったおにぎりを食べました。

どのおにぎりもとても美味しそうでした。子どもたちが笑顔でおにぎりを頬張る様子に心がぽかぽかと温かくなりました。

武小っ子スマイル大作戦!~環境委員会~

今朝は、1年生が元気に見学旅行に出発していきました。

「いってきます!」とバスの中から笑顔で手を振る子どもたちの姿が、なんとも可愛かったです。

給食の時間は、先月開催された「菊陽町音楽会」に出場した3,4の発表が各教室に配信されました。

「みんなで心をひとつにして何かを作り上げると、そこに新しい景色が見えるかもしれませんよ。」という音楽の先生のアナウンスが心に残りました。

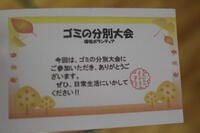

昼休みは、環境委員会の児童が「ゴミの分別大会」を開催しました。

体育館に自分たちが作ったカードを並べ、それを参加した子どもたちに分別してもらうというものです。

悩みながらも、友達と相談しながら楽しく分別していました。

最後に、参加した子どもたちには、ミニ賞状が配られました。

この活動をとおして気づいたことをこれからの生活に生かしてほしいと思っています。

パンダの会

本校では月に2回、月曜日の放課後、中国語学習会「パンダの会」を実施しています。今年度は3年生以上の希望者20人子どもたちがこの会に参加しています。

中国のことを知ったり、中国の言葉を覚えたり、会の中で新しい友だちをつくったりして楽しく活動しています。

教えてくださるのは、日本と中国それぞれに愛情を持ち続け、日本と中国、海外をつなぐお仕事をされている、菊陽町日本語指導員の庄山好子先生です。

パンダの会で中国語のあいさつを学んだ次の朝、早速学んだ中国語で「早上好」(おはようございます)とあいさつをしてくれる子どももいて笑顔になります。

ちがいがあるからこそ楽しいし面白い、違いがあるからこそ、新しい発見や出会いがある、ちがいを力に変える子どもたちをこのパンダの会でも育てていきたいと思っています。

学びの秋、収穫の秋

秋晴れの気持ちのよい天気が続いています。

今日から一日見学旅行が始まりました。

最初に出発したのは3年生です。

熊本市の消防署や博物館を見学し、二の丸公園でお弁当を食べ、子会商店街で買い物体験をし夕方帰校します。

来週は1年生が熊本市動植物園、2年生がミルク牧場、そして25日には4年生が通潤橋に行く予定です。たくさんの体験をして学びを深めてほしいと思っています。

また今日は、1年生が育ててきたサツマイモの収穫を行いました。

たくさんのお芋が穫れて子どもたちは大喜びでした。

いくつものお芋が連なっている様子を見て、

「おいもの列車だよ。」

と素敵なつぶやきをしている子どももいました。

掘ったお芋でどんな料理ができるか楽しみです。

そして、こちらは2年生の教室です。

9の段の学習をしています。今日は9の段のひみつをみんなで5見つけたそうです。

ノートにも学びの足跡がしっかりと残されています。

8の段を逆から唱えることが難しいと何人かの子どもが話してくれました。

「大丈夫。あなたたちなら、練習すればできる、できる、きっとできるよ。」

と伝えました。

ドッジボール大会始まる!

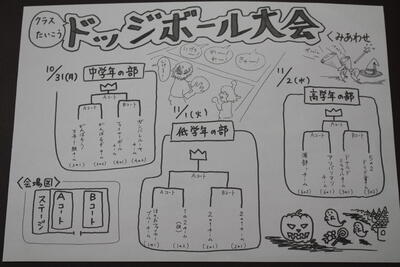

運動委員会が企画し参加チームを募集していましたドッジボール大会が昨日より始まりました!

全部で12チームの参加です。

昼休みの体育館は、子どもたちの歓声が響いています。

決勝は他学年同士の対決になりますが、下学年も負けてはいません。

最後まで接戦の、見ごたえある試合となっています。

ドッジボールは子どもたちに人気のあるボール運動です。

この活動を通して、「投力」を高めてほしいと思っています。

心と音を合わせて~菊陽町小中学校音楽会~

今日は午前中、武蔵ケ丘中学校の体育館で、菊陽町小中学校音楽会が開催されました。

本校からは、3,4年生が代表で参加しました。

練習の時からやる気いっぱいの子どもたちは、本番でも元気はつらつ、心を一つに合唱や合奏を披露することができました。

音楽会が終わると「楽しかった~。」と満足感を味わっている子どもたちの姿が素敵でした。またひとつ自信をつけることができた子どもたちです。

元気に出発!

雲一つない素晴らしい秋空の朝です。

5年生が元気に菊池少年自然の家に出発しました。

笑顔で手を振る子どもたちです。

昨年度、一昨年度の5年生は感染拡大防止のため、日帰りでの自然体験教室となりましたが、今年度の5年生は3年ぶりの宿泊となります。2日間の自然体験や集団行動を通してたくさんのことを学んでほしいと思っています。

そして、いよいよ明日は校区の音楽会が開催されます。こちらも3年ぶりです。体育館では最後の練習を行う3,4年生の姿がありました。

子どもたちの明るく元気な歌声や、

心をひとつにした合奏は、明日の音楽会で見ている人たちに感動を与えることでしょう。

昨日、今日の風景

今週は早いもので10月最後の週となりました。

1年生が生活科の時間、中庭や運動場で秋探しをしています。

見つけた秋はタブレットで撮影し、教室で伝え合います。

書写展の作品を仕上げている子どもたちの様子もよく見られます。

「出発」、「感謝」、「希望」と素敵な言葉ですね。

先生の添削も真剣です。

6年生は社会科で歴史の勉強に取組んでいます。

豊臣秀吉がどんな人物かをグループで学習課題をもとに考えています。

先生の説明も全員が興味深く聞いています。

そしていよいよ明日は5年生の集団宿泊です。この2年間、5年生は日帰りで自然体験教室を実施していましたが、今年度は2年ぶりに菊池少年自然の家に宿泊します。自然体験を通してたくさんのことを学んでほしいと思っています。

武小っ子スマイル大作戦!

今年度の児童会目標は、

「武小っ子スマイル大作戦!!」

~一人ひとりのちがいを認め合い、みんなが幸せだと思える武小をつくろう!~

です。子どもたちが自分たちで武蔵ケ丘小学校を楽しくよりよい学校にしようと、後期も様々なアイデアが出されています。

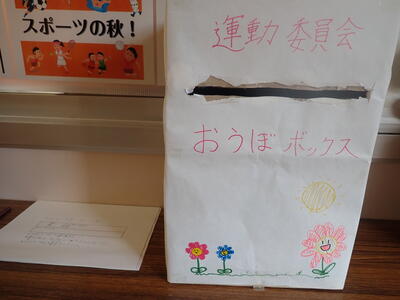

職員室前には、いくつかのボックスが並んでいます。

運動委員会が昼休み「ドッジボール大会」を企画しています。現在出場チームを応募しているボックスです。今回は何チーム参加するか楽しみです。

放送委員会が企画している「放送体験」の募集ボックスです。1年生から4年生までが体験できるそうです。なんだかワクワクしますね。

そして、人権委員会による「学校生活アンケートボックス」です。学校生活で悩みがある人はこのアンケート用紙に書いて相談すると、人権委員会の子どもたちが相談にのるというものです。

すべての子どもたちが安心して学校生活を送ることができるよう、これからも子どもたちの取組は続きます。

9月の学校生活の様子

明日から修学旅行!

いよいよ明日から6年生が待ちに待った修学旅行です。

運動場では、長崎の平和公園で行う平和集会のリハーサルが行われていました。

千羽鶴には子どもたちの願いが込められています。

長崎の現地に行ってさらに学びを深め、そして、平和な未来を作るために、自分は何ができるのかしっかり考える修学旅行になってほしいと思います。また、小学校生活でのかけがえのない思い出を作りましょう。

落ち着いた学校生活

台風が過ぎ去り、朝から涼しい秋の風を感じるようになりました。

子どもたちも朝から気持ちよく登校している様子が見られます。

明日は、十五夜ということで、今日は給食にお月見団子が登場しました。

団子の中身は黒あんそれとも白あん?と思いきや・・・

みたらしあんでした!

今週も落ち着いて学習する子どもたちの姿が見られています。

コロナ禍は続き、台風12号の進路も気になりますが、来週も元気に登校して来る子どもたちを楽しみに待っています。

今日から9月!

理科室前のヘチマが大きく育っています。

理科の時間、月の様子を観察しに運動場に出た4年生でしたが、あいにくの曇り空で月を見つけることはできませんでした。また次の時間挑戦してみましょう。

夏休みが終了し久しぶりに子どもたちの姿を見ると、とても大きくなったように感じます。今日は、3年生が身体測定を行っていました。その前に、養護教諭の平木先生から、大切な歯を守るためのお話。

乳歯と永久歯が生え替わりの時期は、歯みがきが難しいそうです。丁寧に磨いて、自分の歯を大切にする心を大きくしましょうね。

6年生は、「はだしのゲン」の映画鑑賞をしました。修学旅行に向けて平和学習が進められています。

戦争の悲惨さや恐ろしさを学んで終わりではなく、その歴史や現実をしっかり受け止めたうえで、自分たちが平和に過ごすためになにができるのかしっかりと考えてほしいと思っています。

今週で転校する友達がいる学級では、お別れ会が行われていました。次の学校に行っても、元気で頑張ってくださいね。いつまでも応援しています。

残暑厳しい前期後半2日目

今朝は、菊陽町青少年健全育成会議の早朝挨拶運動が行われました。武蔵ヶ丘中学校正門前に立っていると、たくさんの本校の児童が登校していました。横断歩道では手前運動が身につくように声をかけています。

また、本校の卒業生も元気に登校する姿が見られ、笑顔で挨拶していく姿がなんとも微笑ましく懐かしかったです。

また、今日は3年生が菊陽人参の種まきをしました。

毎年、菊陽人参を50年以上も育てておられる人参作りの名人さんに来ていただき、育て方を教えていただいています。

これから3年生は菊陽人参作りを通して、自分たちが住む菊陽町の魅力を再発見し、地域の人々とつながり、町づくりに関わる人々の工夫や努力を知る探究的な学習を行っていきます。

そして、共に生きていくことや自分にできることについて考え、行動しようとする態度を育成していきます。

最後に・・・

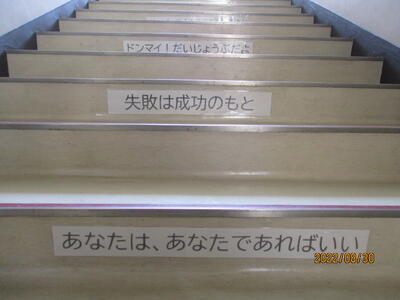

校舎内の階段の掲示が変わりました。

子どもたちに、自分が好きであってほしいという、私たち教職員の願いが込められています。

前期後半が始まりました!

長い夏休みも終わり、今日から学校が始まりました。

久しぶりに子どもたちの明るい声が校舎や運動場から聞こえます。

朝の全校集会では、夏休みの振り返りや前期後半に頑張ってほしいことを話しました。(後日学校だよりに掲載します。)また、「にほんの海」という写真集を子どもたちに紹介しましたら、

「写真集を見せてください!」

と、さっそく休み時間に校長室を訪れる子どもがいました。

また、各教室では夏休みの思い出を伝え合ったり、1行日記から選んで絵日記をかいたり、夏休みクイズを出し合ったりと、楽しく学習活動が行われていました。

6年生の教室では、漢字・計算大会に真剣に取り組む姿がありました。

平和学習にも集中して取り組みます。

前期後半の子どもたちの学びに期待しています。

温かい応援ありがとうございました!

運動会に向けて!

令和4年度がスタートしました!

6年生の登校日もあと3日

先週は2回に分けて計画した6年生の修学旅行も無事終わり、ホッとしたのも束の間、今週から卒業式の全体練習が始まりました。

みんなで心に残る卒業式を作り上げていきたいと思います。

また今週の昼休みは、運動委員会による「ミニオリンピック」が運動場や体育館で行われています。

今年度のスポーツテストで課題のあった握力や筋持久力等を高めるための楽しい運動に参加した子どもたちは元気いっぱい取り組んでいます。

最後まで学校のリーダーとして活躍してくれる6年生のみなさん、ありがとう。

M-1グランプリ表彰式

昨日の給食には、子どもたちに大人気の「きなこ揚げパン」が出され、朝から楽しみにしている様子がなんとも微笑ましかったです。

期待通りの美味しさで、子どもたちは大満足のようでした。

また、朝から廊下を歩いていると、こんな掲示物を見つけました。

子どもの書いた言葉が胸に染み入りました。

さて、本日の児童集会ではM-1グランプリの表彰式が各教室にライブ配信で行われました。

見事グランプリに輝いたのは、「絶対勝つぞチーム」でした!

おめでとうございます。

来週は、体育委員会による「ミニオリンピック」が昼休みに開催されるそうです。元気に体を動かしてほしいと思っています。