上天草大水害、教訓を忘れない(6月9日 平田 直 元姫戸小校長先生の講話)

天草上島を中心に123人が犠牲となった1972年7月6日の「天草大水害」から50年目を迎えるのを前に、元姫戸小校長の平田 直様をお招きし、当時中学生だった鮮明な記憶をもとに、ご講話をいただきました。 1時間の降雨量が130㎜、1日の総雨量が447㎜にも達するという集中豪雨で「山津波」が発生し、姫戸町、龍ヶ岳町、松島町、倉岳町、栖本町などに被害が及び、死者・行方不明者116人、重軽傷者249人、家屋の全半壊750戸、浸水家屋3859戸、多くの道路や農地など見るも無残な姿に変わり果ててしまったという。スクリーンに映し出された写真に「あの道や山がスゴいことになってる」と唖然とする子供たち。山という山は、巨大な怪獣が爪で引っかいたような悲惨な状態。その中で『間一髪、姫戸小牟田分校の奇跡の64人』の話は大きな教訓を得た思いでした。山津波(鉄砲水)の直撃を受けながら、子供たちは直前に脱出に成功、間一髪で難を逃れた。濁流の中で先生と子供たちの見事なチームワークが奇跡を呼び込んだ。当時、多くの犠牲と進まぬ復旧に、天草上島全体に重苦しさが立ちこめている中で、「牟田分校の全員無事」のニュースは、爽やかな風を吹き込んだという。講話を聞いた児童からは「奇跡の64人の話を聞いて、先生や上級生の言う事をちゃんと聞いたから助かったんだと思った。」「人や家が山津波にのみ込まれて、とっても辛かったと思う。」「今まで以上に避難訓練に真剣に取り組みたい。」等の感想が聞かれました。子供たちにも、我々教職員にも貴重な学びの場となりました。危機管理体制をしっかり構築していきます。平田校長先生、ありがとうございました。

3月7日 学習発表会

1~3年を第1部、4~6年を第3部とし、間にはしご乗りの演技を入れた、三部構成で実施しました。多くの保護者の温かい声援で、会場は今年一番の賑わいとなりました。もちろん感染症対策も万全です。

6年生 中学校体験入学

いつもとは違う緊張感と高揚感を感じさせる12名の子供たち。姫戸中学校で英語の授業を受け、早くも中学生気分を味わっていました。

1月28日 給食記念集会

1月24日は給食記念日です。それに因んで本日28日を給食感謝デーとして、給食の先生に感謝状を渡しました。また、給食集会にて、給食の始まりや歴史、エピソードを学ぶ機会となりました。

タブレット活用ルールについて

1、タブレットの持ち帰りルール(児童用)

2、ご家庭で気をつけていただきたいこと(保護者用)

3、タブレット五か条(児童用)

4、Wi-Fi接続の仕方

上記内容について、別添のとおり添付しています。正しくタブレットを活用できるよう、家族みなさんで確認してくだい。

〒866-0101

熊本県上天草市姫戸町姫浦656番地3

上天草市立姫戸小学校

TEL 0969-58-2068

FAX 0969-58-2147

E-mail hies@edu.kamiamakusa-city.jp

URL http://es.higo.ed.jp/himedo/

*白嶽山頂からの眺望(碧い海の向こうに八代が見えます)

熊本県教育情報システム登録機関

管理責任者

校長 土屋 寛仁

運用担当者

教諭 濱﨑 伸太郞

栄養教諭 花田 千賀

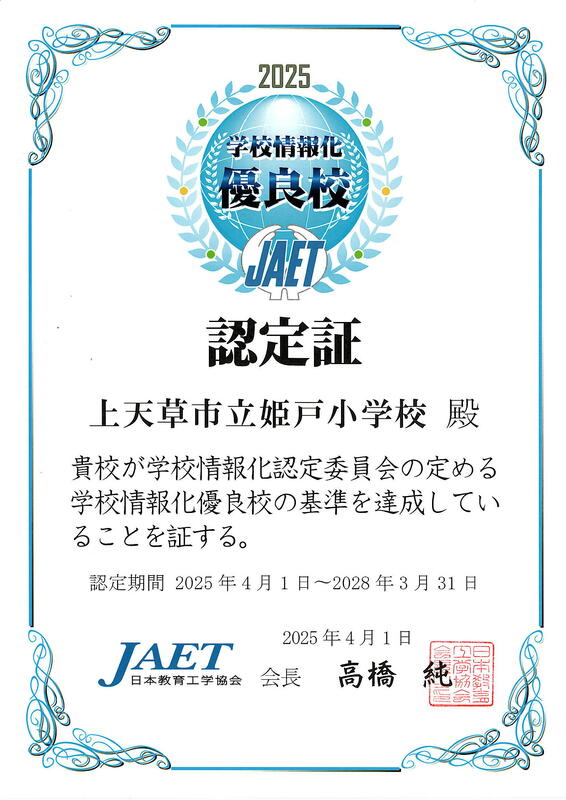

学校情報化 優良校認定 (日本教育工学協会)