せせらぎの人

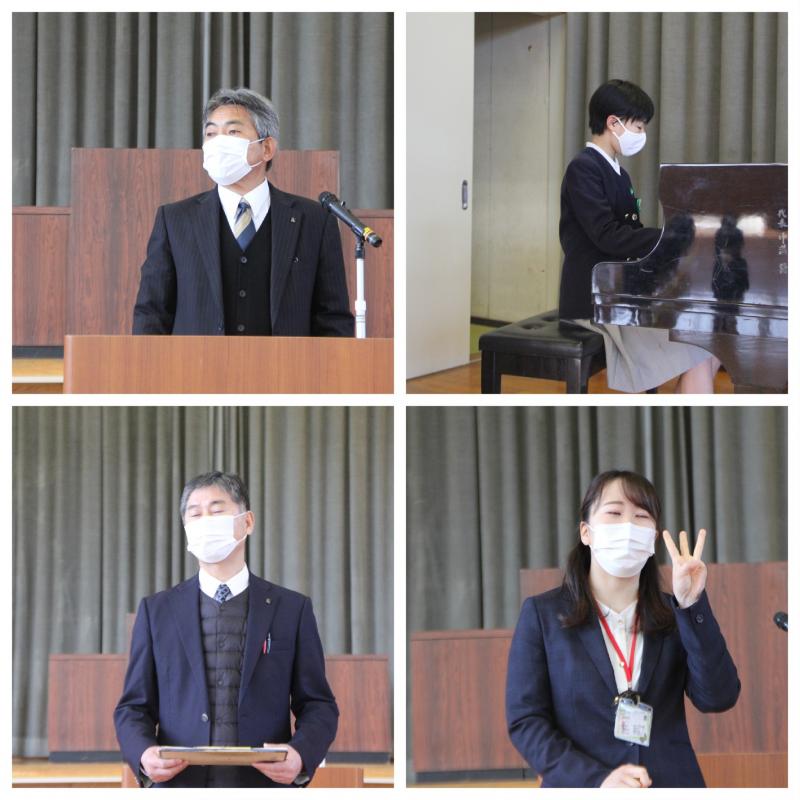

退任式

30日(火)、今年度末をもって転出・退職する職員の退任式を行いました。

今回は、6名の職員を送り出すことになりました。それぞれのあいさつの後、代表の子どもたちから感謝状と花束が贈られました。

卒業式、退任式と続き、散りゆく桜を眺めるように心寂しい気持ちになりますが、それぞれの新天地での活躍を祈念します。

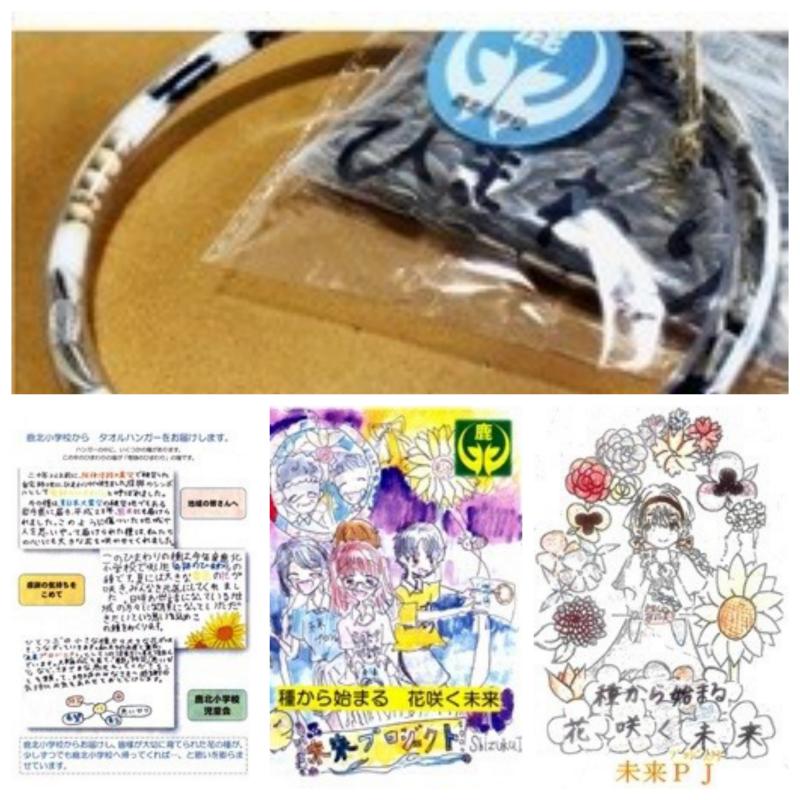

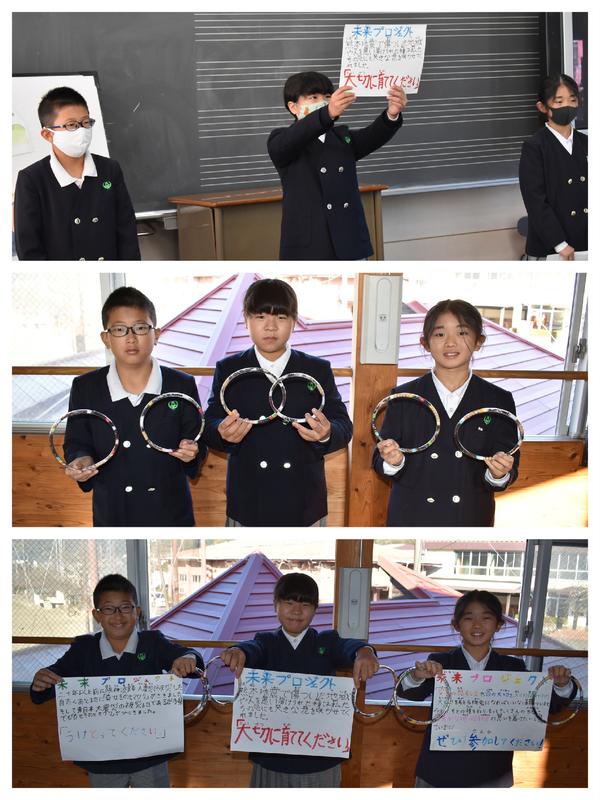

未来プロジェクト

未来プロジェクト

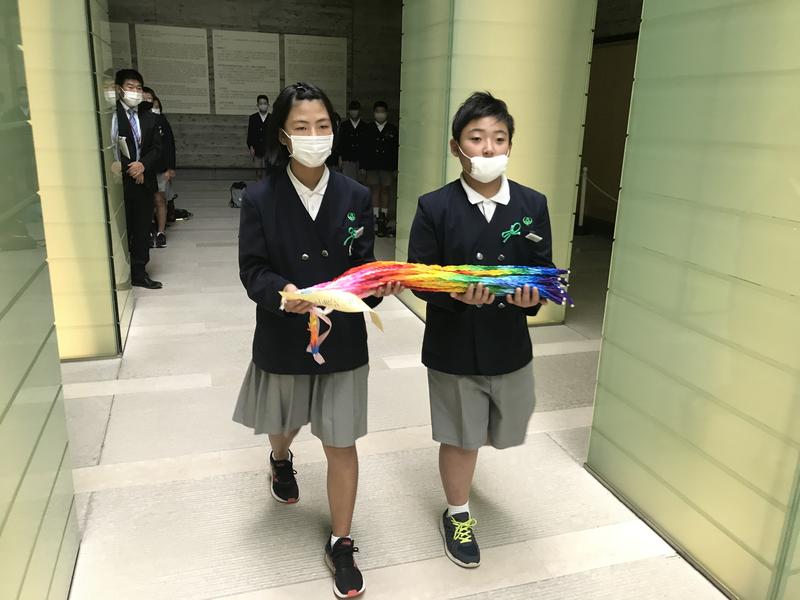

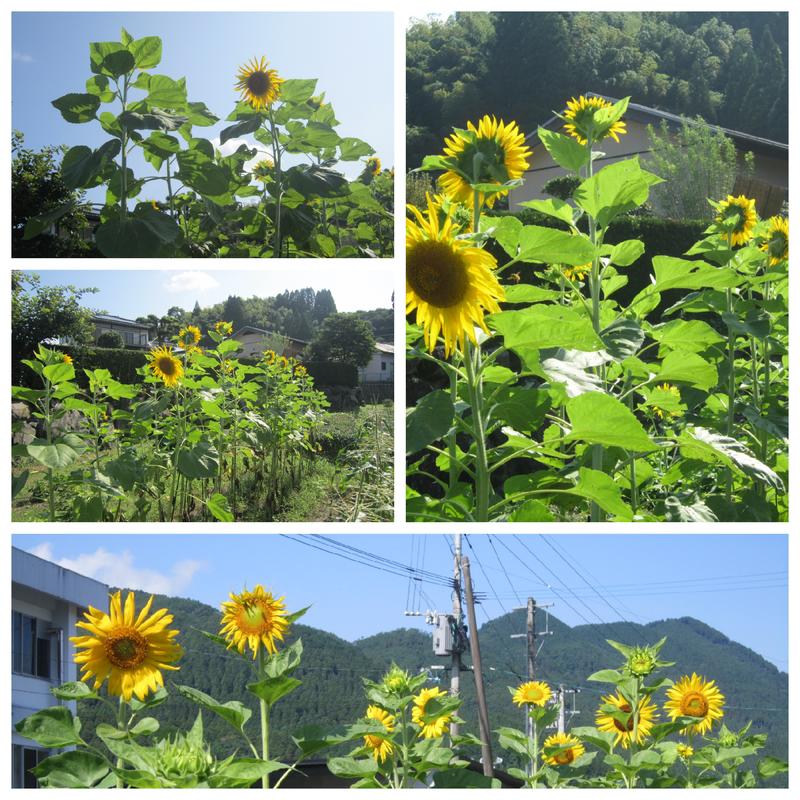

今年度も「命」と「防災」を柱に地域等を元気にする「未来プロジェクト」へ取り組みました。

今年度は、コロナ禍の活動ではありましたが、春から育て採取した「はるかのひまわりの種」を本県豪雨災害により被災された方々へお届けすることができました。

また、採取した種の一部をフラワーハンガー(タオルハンガー)と一緒に「はるかのひまわり絆プロジェクト」様へお送りしました。本校の取組が同プロジェクトのフェイスブックで紹介されました。

旅立ちの日

旅立ちの日

桜の花が咲き誇り、風が運ぶ香りにも春の訪れが感じられます。

今日は、第8回卒業証書授与式です。6年間の成長の証である卒業証書を手に、18名の子どもたちが母校、鹿北小学校を巣立っていきました。

式辞では、卒業生に対し、「ふるさとに誇りを持つ」「夢の実現に向けて努力する」「人とつながる」の3つの言葉が贈られました。

卒業生は、6年間の思い出を振り返りながら、在校生に、「さらに素晴らしい鹿北小学校を築いてください。」と希望のバトンを渡しました。

さらに、職員や保護者への感謝の言葉を伝え、これからも元気に頑張ることを力強く宣言しました。

卒業生のみなさん、おめでとう。そしてありがとう。

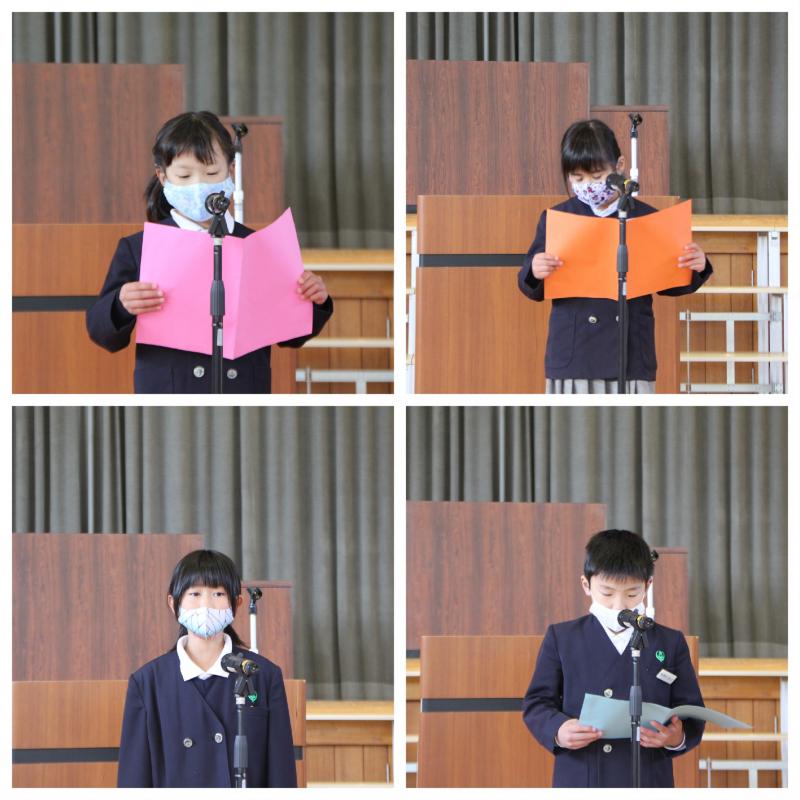

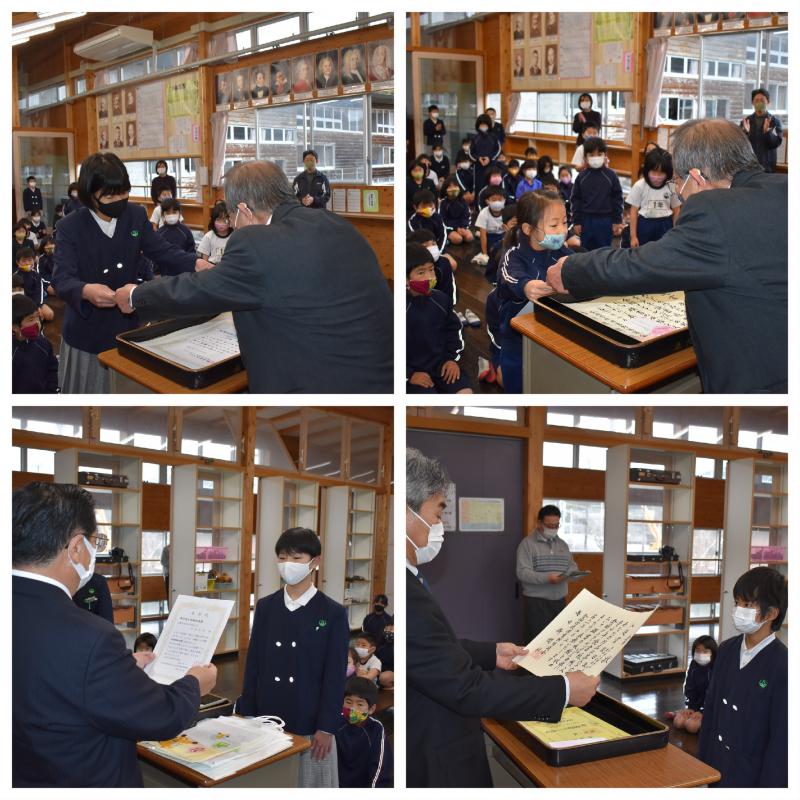

修了式

23日(火)、修了式を行いました。

まず、会に先立ち表彰式。作文、図画のコンクールに入賞した子やあいさつを頑張った子への感謝状などが授与されました。

修了式では、この1年を振り返りと次の学年に向けての決意を、各学年の代表が発表しました。次に、各学年の代表に修了証が授与されました。

校長による講話の後は、春休みの注意事項が各担当から説明があり、校歌を歌い式は終了しました。

式終了後、3月末で転校する子どもたちの紹介とあいさつがあり、6年生の応援リーダーによる指揮のもと全校児童でエールをおくりました。新しい学校でも頑張ってほしいと思います。

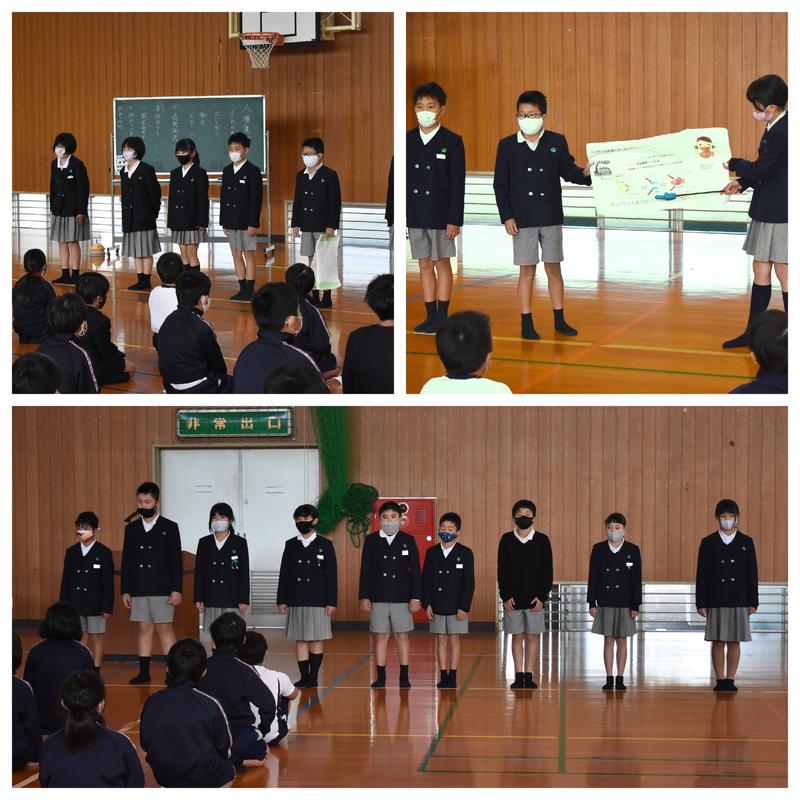

6年生を送る会

12日(金)、「6年生を送る会」を開催しました。本来ならば、送別遠足と併せて行う予定でしたが、あいにくの雨天のため、送る会のみの実施となりました。

とはいえ、これまでお世話になった6年生のため、5年生児童会を中心に、各学年素晴らしい感謝の出し物が行われました。

出し物が済むと、「じゃんけんピラミッド大会」。校長先生との最終決戦まで5回連続で勝ち続けなければならず、時間内で、全区間をクリアできたのは、3人でした。

その後、感謝状やメダルのプレゼントが行われ、6年生からお礼の言葉が述べられました。

会の終了後は、1年間いろんな活動を行ってきた縦割り班でそれぞれの教室に分かれ、お弁当を食べました。

今日の感動と喜びをともに分かち合い、卒業式までのわずかの時間を大切に過ごしてほしいと思います。

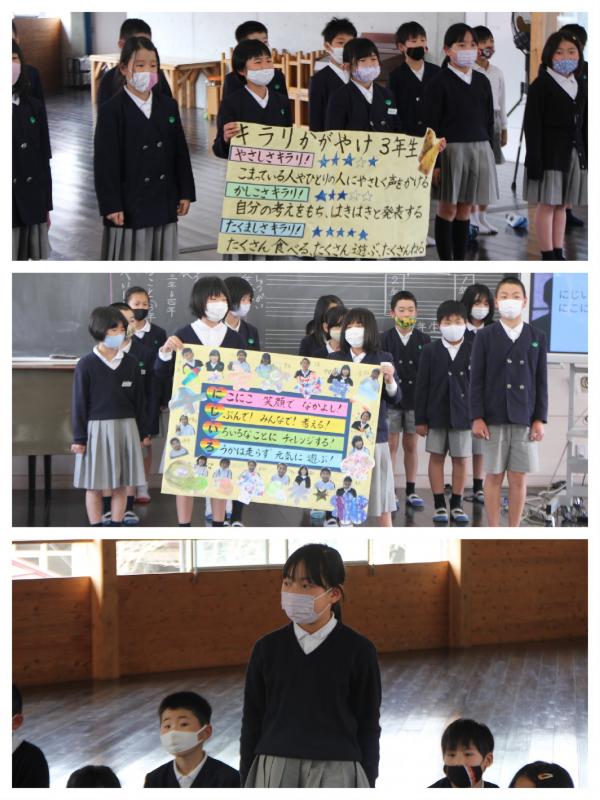

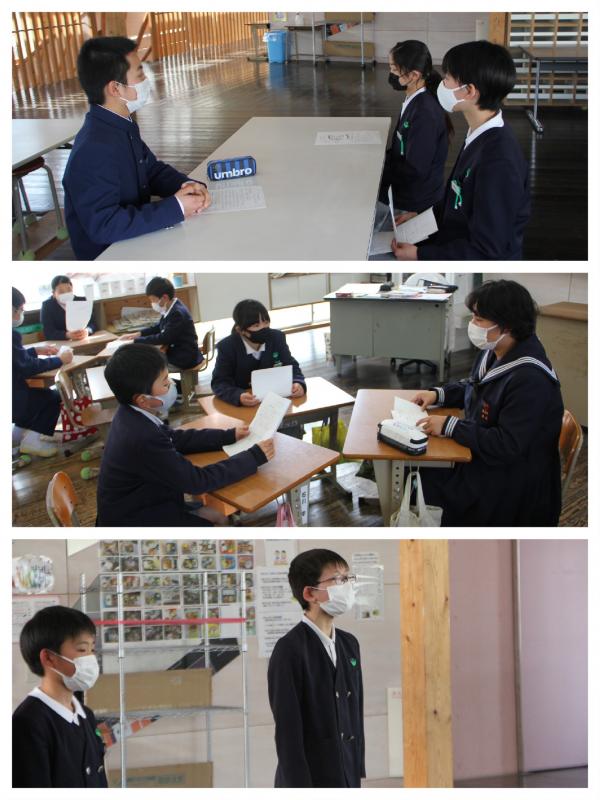

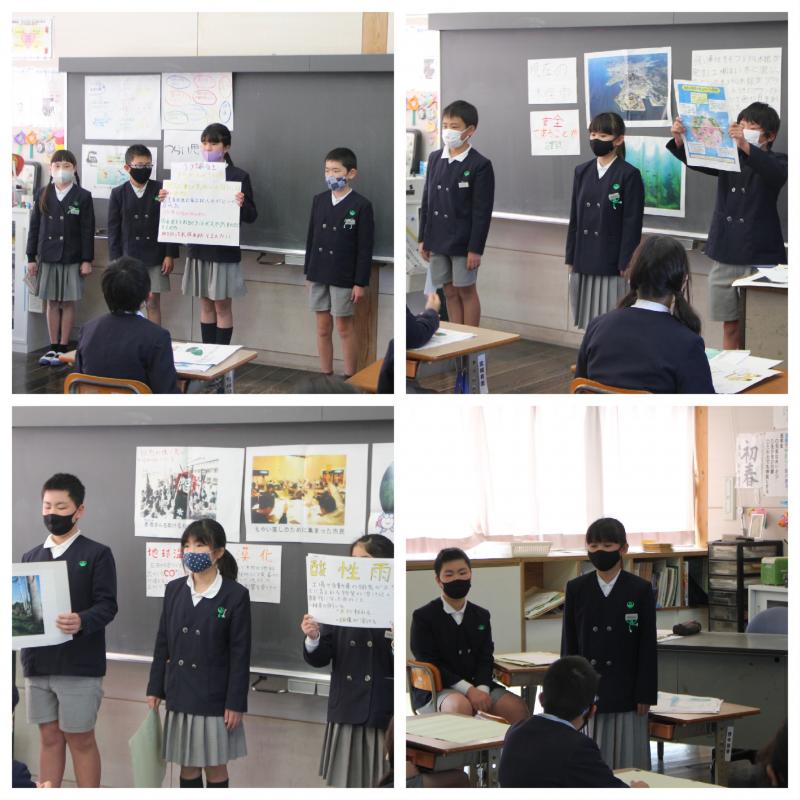

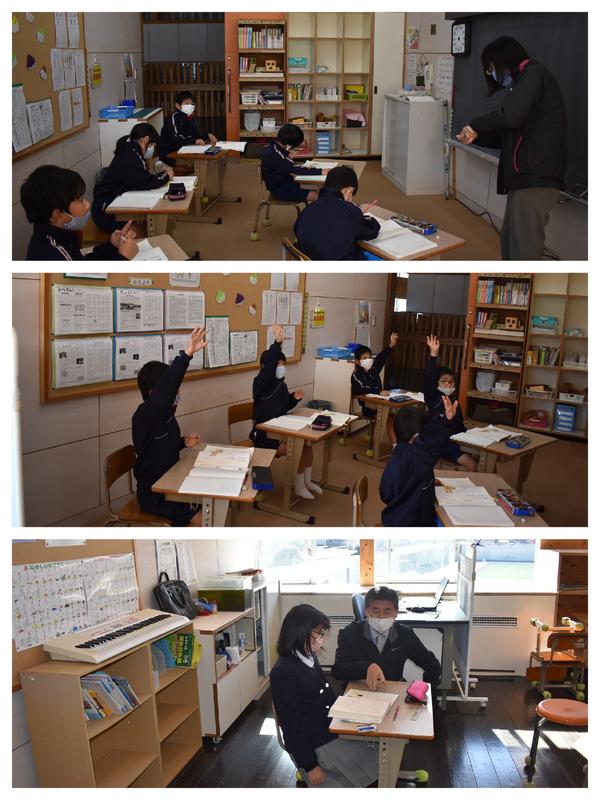

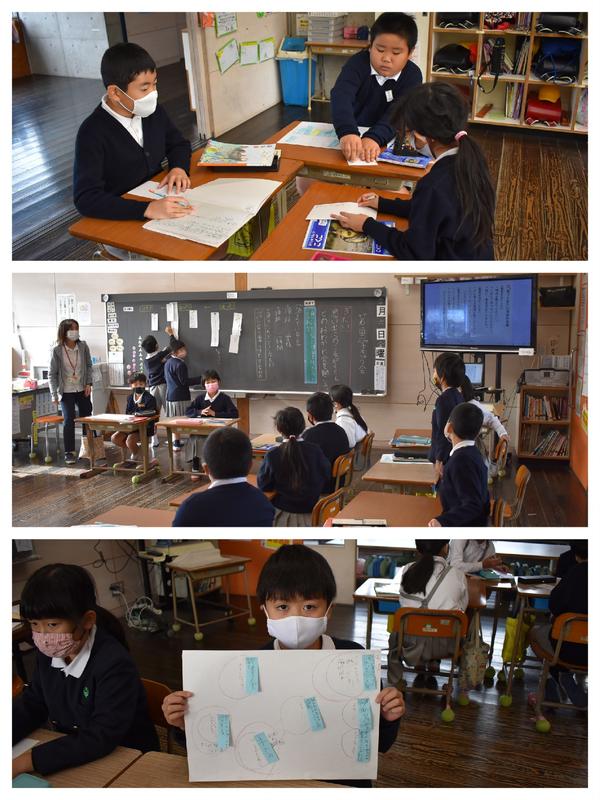

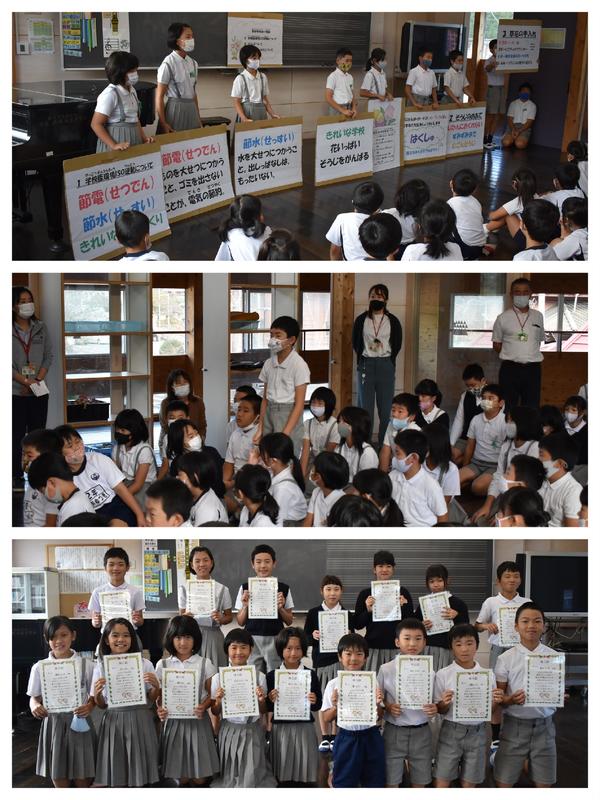

期集会

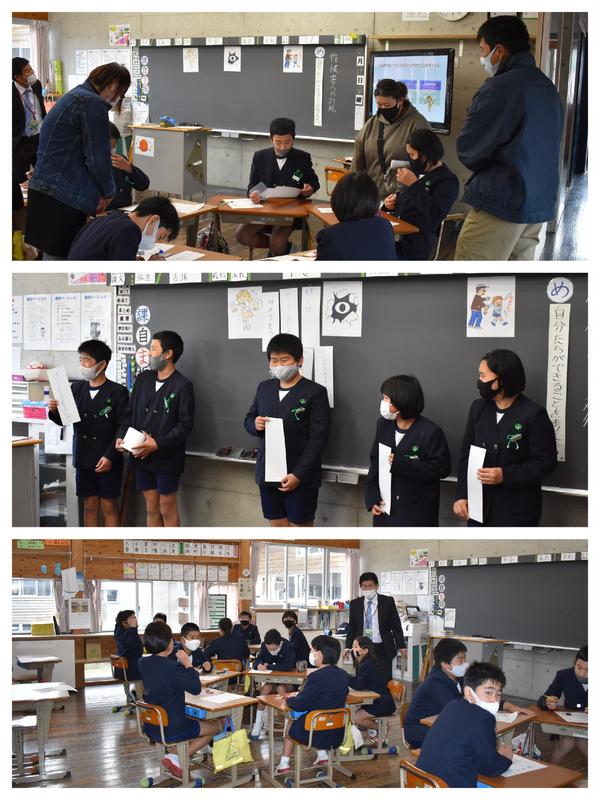

本校は、中学校と小中連携をすすめており、義務教育9か年を児童生徒の発達段階に応じて、1年から4年(Ⅰ期)、5年~中1(Ⅱ期)、中2から中3(Ⅲ期)の3期に区分し、様々な活動に取り組んでいます。

その総括として、11日(木)に、期集会を行いました。内容は、年度当初に立てた学級目標の達成度を評価・反省し、次年度に向けて新たな志を持つというものです。

Ⅰ期の子どもたちは、4年生の進行で学年ごとに発表しました。Ⅱ期の子どもたちは、班別協議を行ったあと、全員集合し、各学年の代表が、総括の発表を行いました。

学年の発達段階による差こそあれ、一人一人の子どもたちが、この1年を振り返り、新たな展望を持つということは、自治力を育成するうえで、大変大切なことです。このように、小中連携を基盤とし、他校にない取組を行っていることは、鹿北小中学校の大きな特色と言えるでしょう。

春の訪れとともに

春の訪れとともに

3月に入り、暖かさが増してきました。花壇やプランターの草花が次々とつぼみをほころばせています。「水仙(スイセン)」もそうです。春の訪れを知らせてくれる花ですね。

あいさつ運動後、校長室前に紙袋が置かれているのに気づきました。中を確認してみると3輪のかわいらしい水仙の花が入れてあります。早速、1輪挿し風の花びんを使い飾りました。

届けてくれたのは、2年生児童でした。「先生が花が好きだと思ったので、家から持ってきました。」とのこと。通学途中も大事に持ってきたようです。

春の訪れとやさしい心を感じるとともに、温かな気持ちになりました。ありがとうございました。

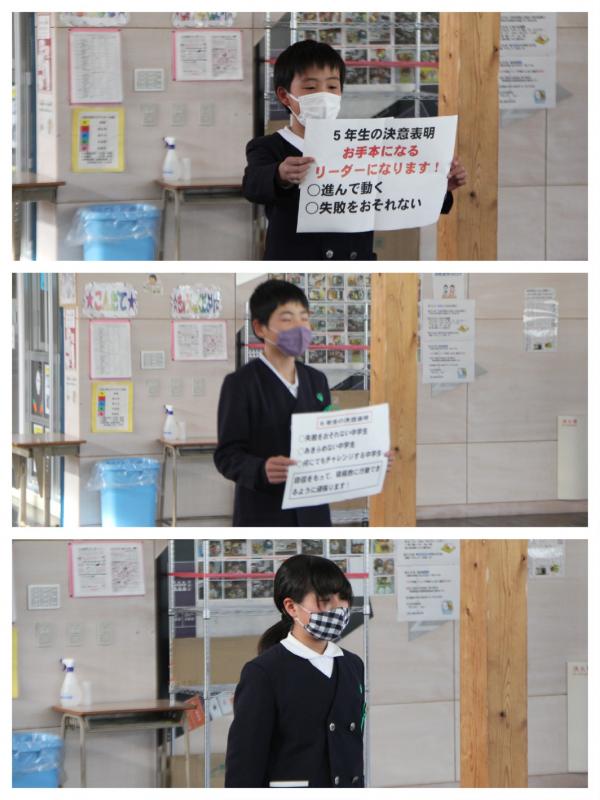

児童集会

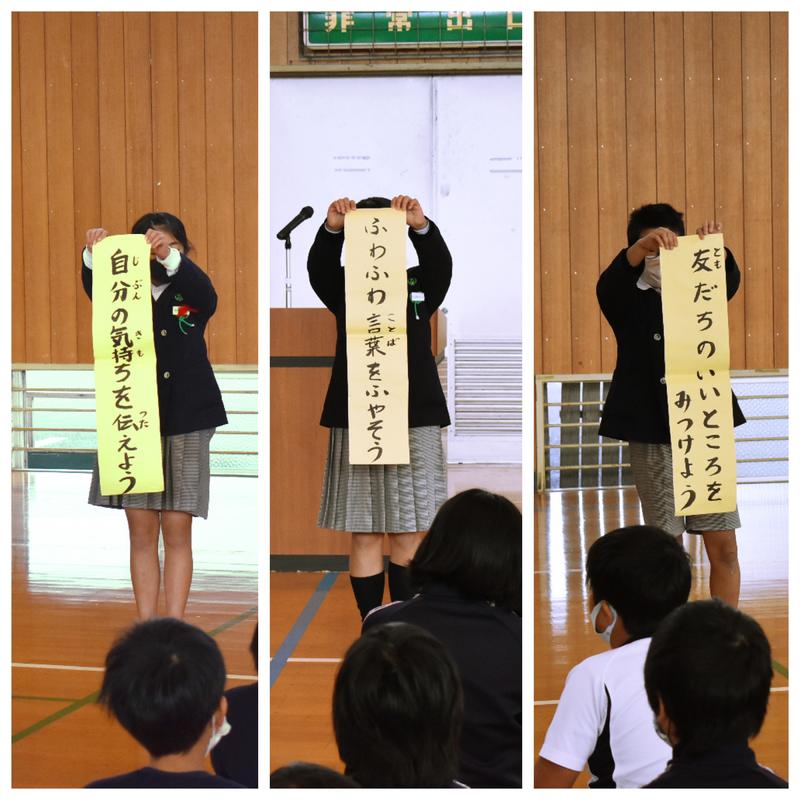

3月5日(金)、朝の活動の時間に児童集会を開催しました。

まず、新児童会による来年度の児童会テーマの発表と新委員長のあいさつでした。来年度の児童会合言葉は、鹿北中生徒会と共に考えた「挑戦と素敵な失敗(Try and Error)」です。また、その合言葉を受けた児童会テーマは、「協力 全力 挑戦!一人一人が輝く鹿北小」です。「失敗を恐れず、みんなで協力しながら、全力で、挑戦し、みんなが輝く鹿北小にしよう」という意味が込められていいるようです。また、新委員長になった子どもたちは、自分たちの委員会で活発な活動をするために、熱くその思いを語っていました。

つぎは、緑の少年団(3年生)による植樹の報告でした。先日、本校保護者でもある北原様の協力を得て、第2グラウンドにケヤキを植樹しました。名付けて「せせらぎの木」。鹿北小の子どもたちを「せせらぎの人」、鹿北中の生徒を「清流の人」とたとえ、いつの日か大人になり、広い海へとたどり着いたとき、大きく成長したケヤキを眺め、せせらぎだったころの幼い日々を思い返してほしいとの願いが込められているそうです。

2つの発表をみな真剣に聞いていました。「新しい児童会テーマのもと新委員長に頑張ってほしい。」「野菜の水かけに行ったとき、せせらぎの木をながめたい。」など、たくさんの感想が寄せられました。

自分たちの学校は、自分たちの手でよくしていきたいという自治意識の高まりやふるさと鹿北を思う心が、しっかり育っていることを大変うれしく思いました。

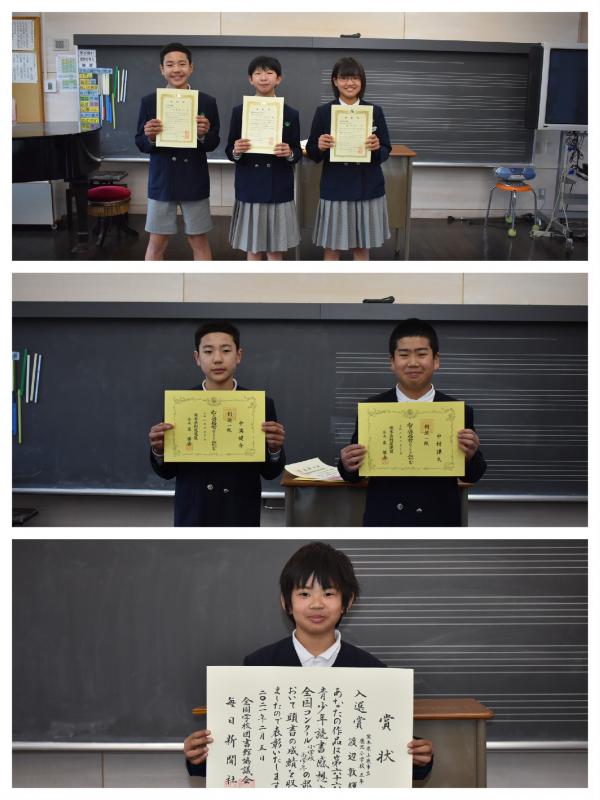

栄誉をたたえて

3月2日(火)、朝の時間を使って表彰式を行いました。内容は、「小さな親切作文コンクール」「家庭の日の作文コンクール」「絵葉書コンクール」「青少年読書感想文全国コンクール」「剣道1級昇級」です。

各代表者が賞状を受け取ると、緊張の中にも嬉しさがこみあげてきているようでした。特に「青少年読書感想文全国コンクール」では、5年生の渡辺君の作品が、全国200万点の中から入賞するという快挙を成し遂げました。

今後も様々なコンクールに出品する機会があることでしょう。その中で、多くの子どもたちが、自分の良さや可能性を発揮してくれることを期待しています。

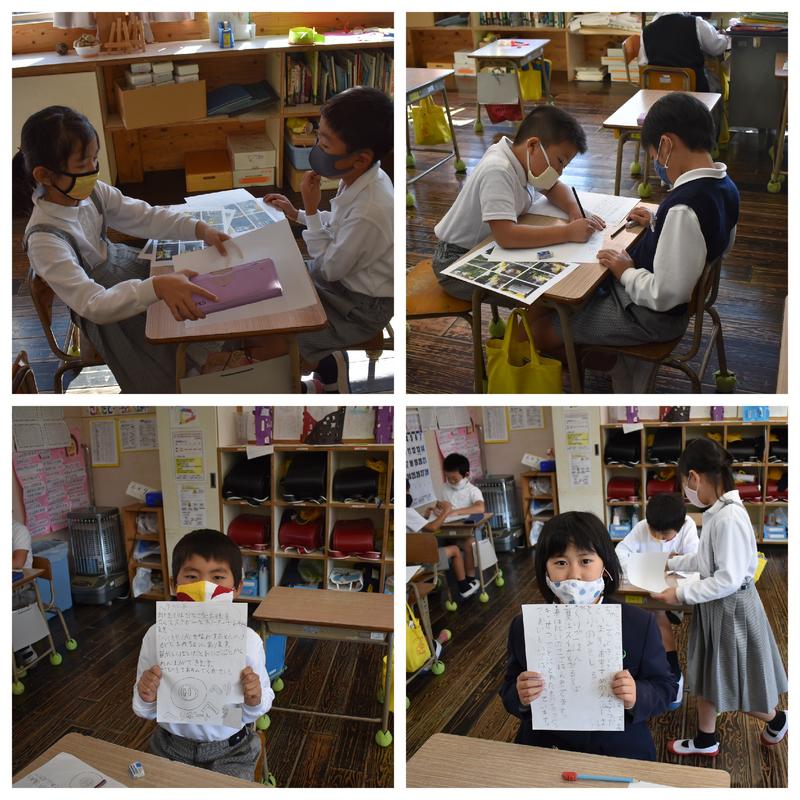

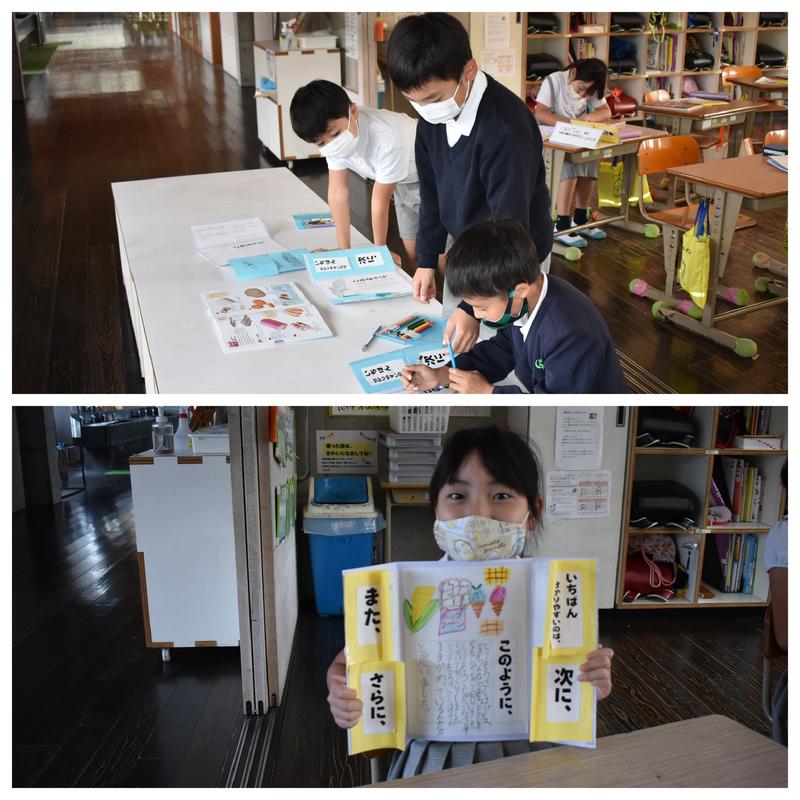

感謝状づくり

3月1日(月)、5校時に6年生を除く、全児童と職員で、6年生への感謝状づくりを行いました。5年生を中心とした新児童会主催による「卒業生を送る会」が、来週12日に開催されます。その準備として、今日の催しが企画されました。

縦割り班ごとに教室に集まり、お世話になった6年生の素敵なところを出し合い、それを参考に、カードに書き込んでいきました。どのカードにも子どもたちの感謝の気持ちが温かくつづられていました。それだけ、6年生が感謝され、尊敬されていたのでしょう。

学習発表会が終わり、学力テストも終わり、気が付けば3月。学年の終わりとともに6年生とのお別れも近づいてきました。例年のことではありますが、少し感傷的な気分に浸る、これも学校独特の文化なのでしょう。

緑の少年団活動「植樹」

緑の少年団活動の一環として「植樹」を行いました。今回植えた木は、「ケヤキ」です。「ケヤキ」は、春は若葉の新緑が茂り、夏は高い木の下で涼しい木陰ができ、秋はきれいな紅葉が見られ、冬は落葉と、季節を感じることのできる木だそうです。

全員で代わる代わる力いっぱい掘り続け、なんとか「ケヤキ」を植えることができました。

次に、「ケヤキ」の周りに「ミツバツツジ」を一人1本ずつ植えました。

そして、最後は…看板の設置です!

この木の名前は、「せせらぎの木」と名付けました。せせらぎの子である鹿北小の子どもたちが、清流の人となり、大人になり、成長していった時、いつでも思い出して帰ってくる場所となるようにと願いを込めています。

そしてその看板を、とてもすてきなものに北原さんが仕上げてくださいました。また、「せせらぎの木」の文字は、星子なおこ先生に書いていただきました。

最後にみんなで記念撮影!

大きくなって、この場所にみんなで集合できますように!

最後になりましたが、北原さん、本当にありがとうございました!

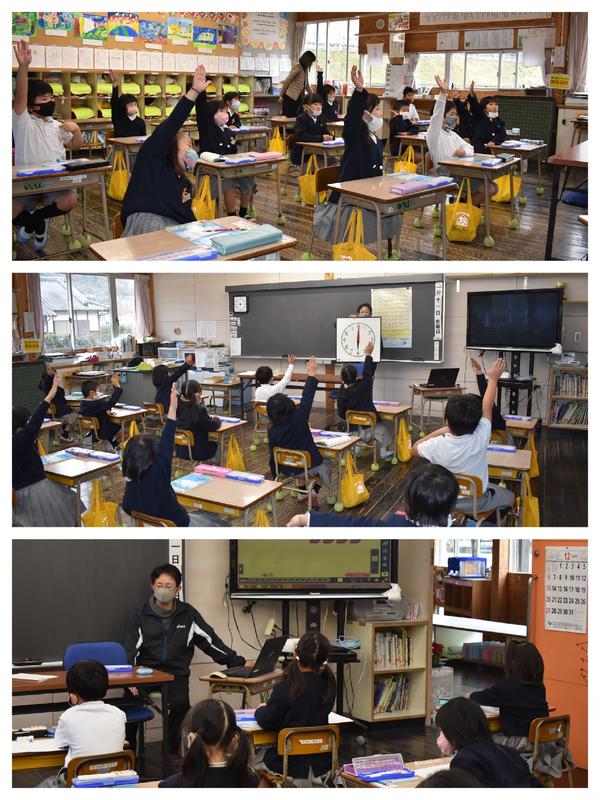

タブレット講習会

17日(水)、全児童分のタブレットが届きました。今後は、一人一台を割り当て、様々な学習で活用していきます。

それにさきがけ、ICT支援員の渕野さんを講師に、タブレットの利用に関する講習会を低・中・高学年に分かれて開催しました。

初期設定他、利用にあたっての心構えをみんなで確認した後は、友だちや自分の姿を写真に収め、見せ合いながら楽しんでいました。

ゲーム同様、タブレット他、様々なICT機器の使い方を子どもたちに教えてもらう日がしばらくするとやってきそうです。

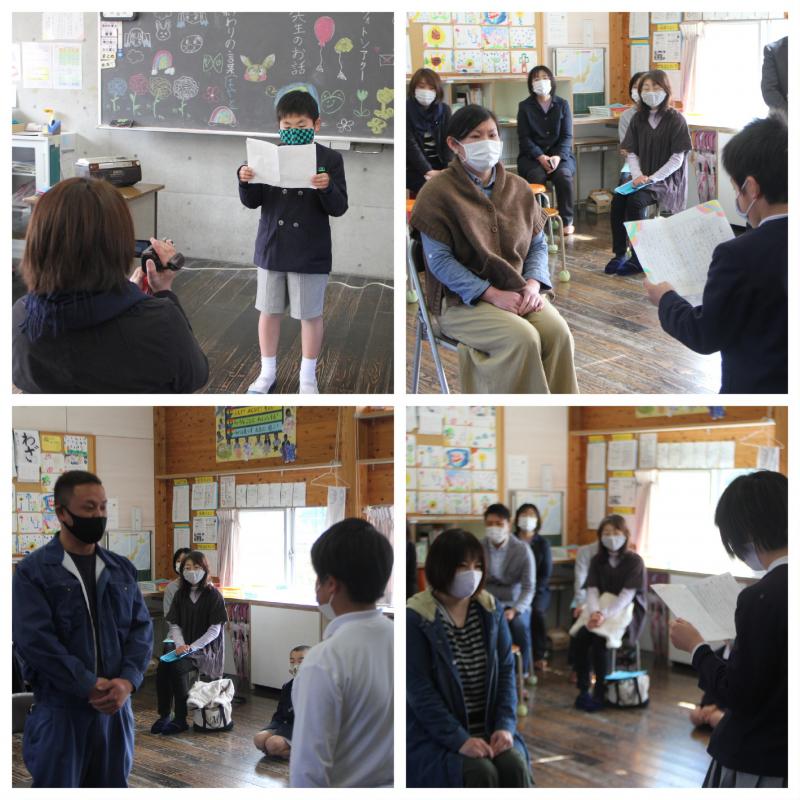

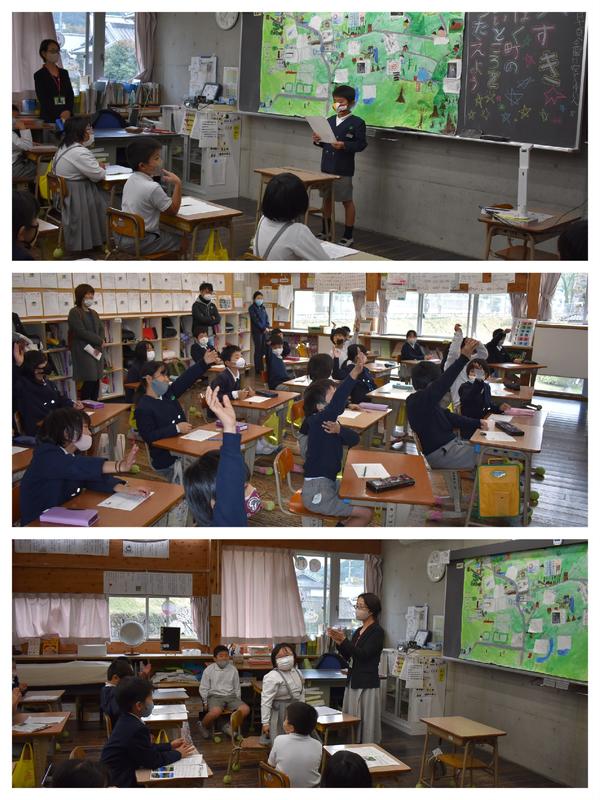

授業参観(学習発表会)

14日(日)、授業参観(学習発表会)を開催しました。コロナ禍での開催となりましたので、様々な制約がありました。

そのような中、合唱、合奏(リコーダー、鍵盤ハーモニカ)、ダンスなどを事前に映像に撮り、視聴する方法をとるなど担任なりに工夫したようです。

どの学級も、保護者の皆さまの温かいまなざしの中、子どもたちが1年間の学習の成果を一生懸命発表していました。

子どもたちは、多くの保護者の皆さまに参観していただき、ホッとしたのか、昼食の時間は、みんな満足そうにお弁当を食べていました。

第2回森林学習

今日は、前回の学習を終えた後から、ずっと楽しみにしていた「第2回 森林学習」でした。

昨日からずっとわくわく楽しみにしていた3年生の子どもたち。今回は、森の人形作りです。

まずは森で材料探し!

「あ!この葉っぱ、髪の毛にしよっと!」

「この木の実かわいい!」

と、次から次へと材料を拾い、あっという間に両手いっぱいに集めていました。

さぁ、そしていよいよ人形作り!

土台となる骨組みは、作ってくださっていました。(本当にありがとうございます!)その骨組みに、顔を作り、髪の毛を作り、羽をつくり…愉快な森の人形たちが出来上がりました!(実はこの人形、足も手も、動くんです!)

最後は、人形たちになりきり、森の大切さについてお話をしました。家で人形を見たら、この学習で学んだことを思い出し、「きれいな森」をきっとこれからも守っていってくれることでしょう。

世界に一つだけの人形を持って「ハイ、チーズ!」

大自然に囲まれて、楽しい時間を過ごし、大満足の子どもたちでした。

そして何より、森のお兄さんをはじめ、協力してくださった方々に感謝です!

本当にありがとうございました!

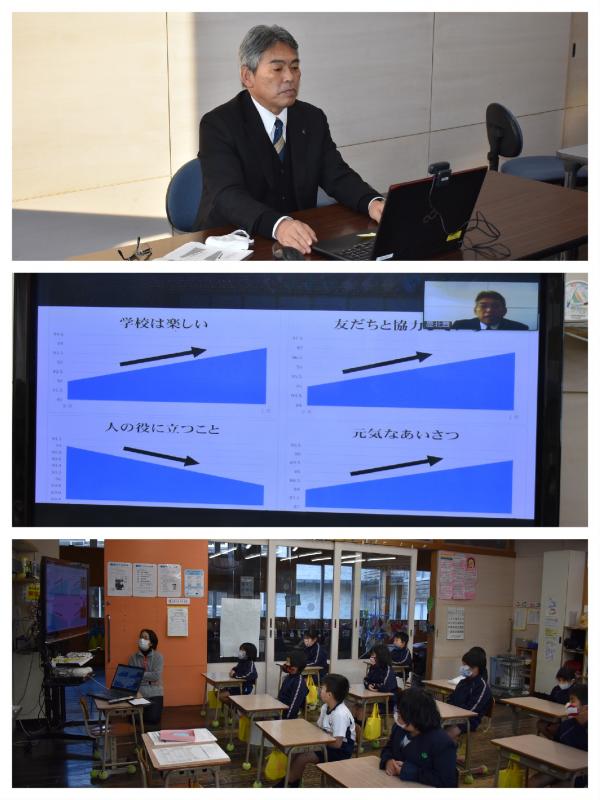

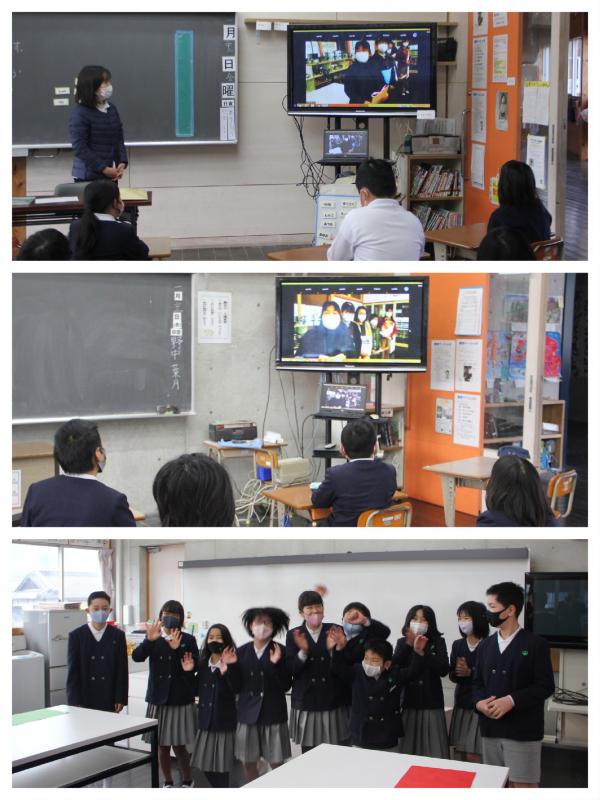

リモート全校集会

先週、29日(金)の朝の時間に、全校集会を開催しました。方法は、前の週の児童集会と同じくリモート中継です。校長による講話が、各教室のモニターに流れました。

内容は、後期の学校評価アンケート(児童分)を受けて、子どもたちに向上が認められる項目と、努力を要する項目について、詳しい解説が行われました。

前回同様、どの教室でも子どもたちが注意深く視聴していました。今回は、映し出される映像だけでなく、パソコン内に保存してある統計資料を活用することで、子どもたちもその解説が大変わかりやすかったようです。

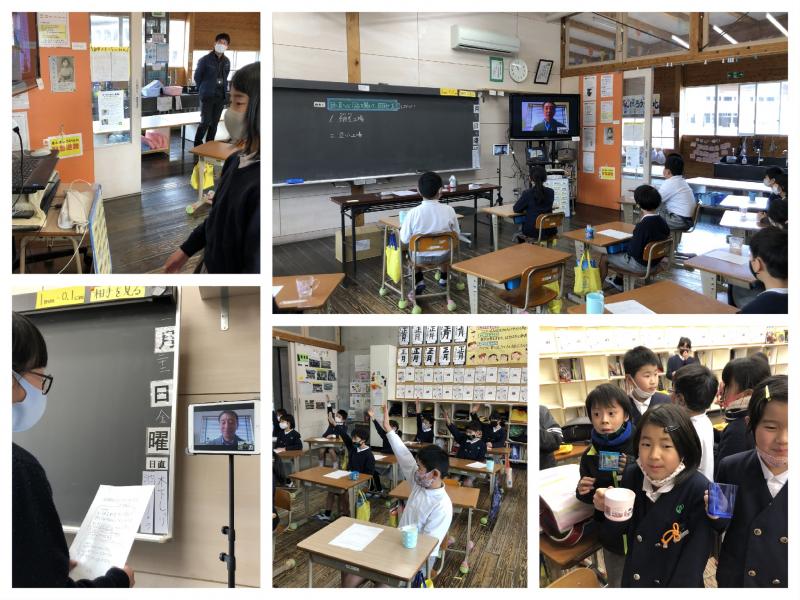

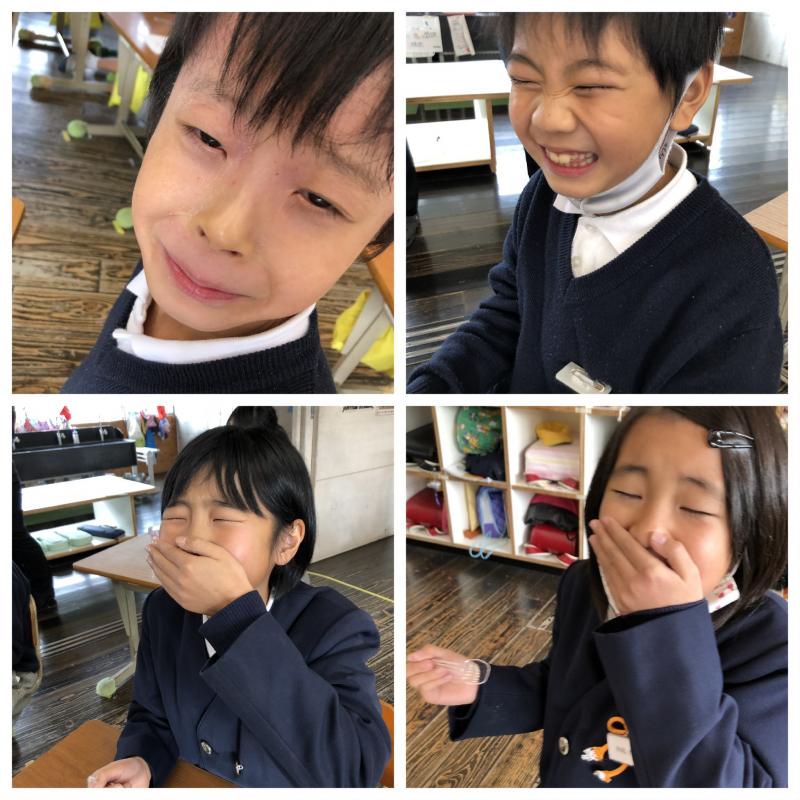

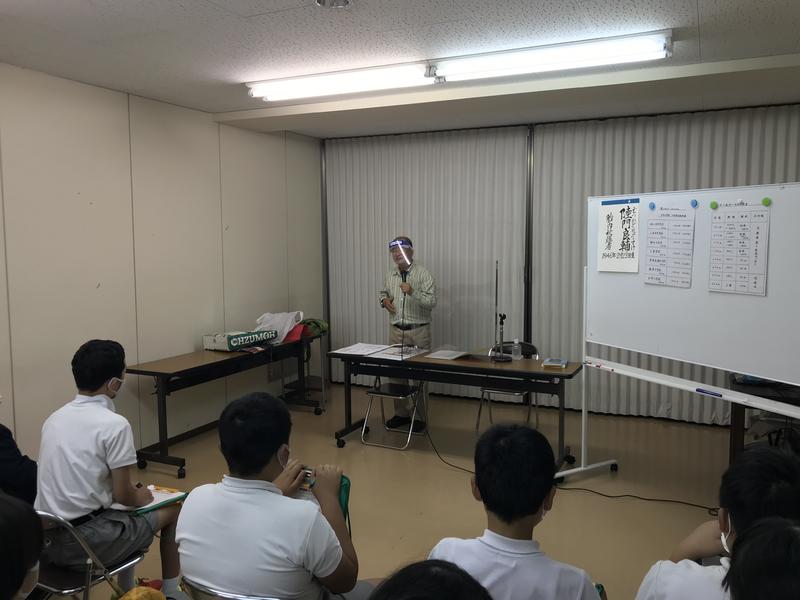

たくさん食べよう!納豆・豆腐!

先週のことになりますが、リモートで丸美屋さんの納豆工場と豆腐工場の見学をさせていただきました!

今年は直接行くことはできませんでしたが、ズームを使って、資料や動画を使いながら丁寧に説明してくださったり、子どもたちの質問にも一人一人答えてくださったりと、丸美屋さんのご協力のおかげでとても有意義な時間となりました。

また、豆腐を作るときに使われる「にがり」を味見するという貴重な体験もさせていただきました。「苦汁」と書いて「にがり」ですが、まあそんなに言うほどではないだろうと言いながら、一滴だけ味見…

「にっっが!!!」

想像以上でした。

いろいろな話を聞いて、「もっと納豆と豆腐を食べるー!」と言っていた子どもたち。わたしも、お話を聞いたその日から、おいしい納豆の食べ方を実践しました!

丸美屋の皆様、子どもたちのために貴重なお話・体験を本当にありがとうございました!

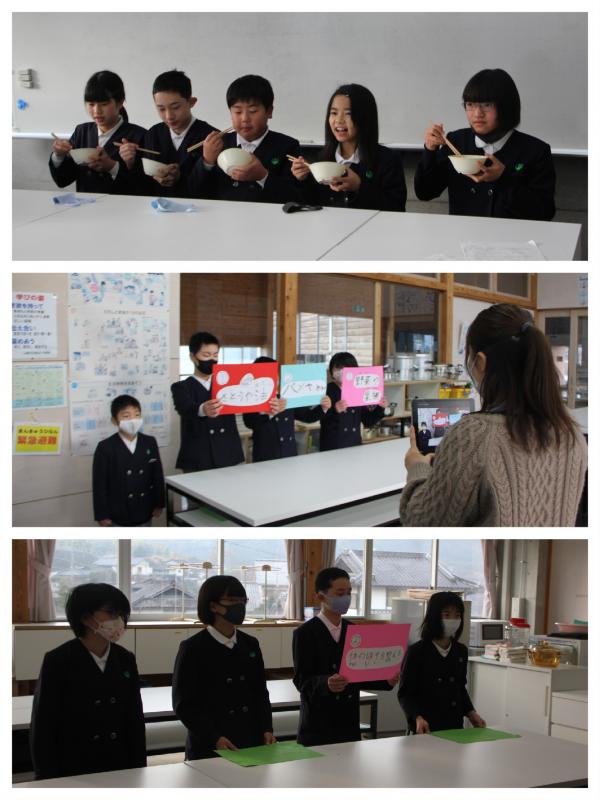

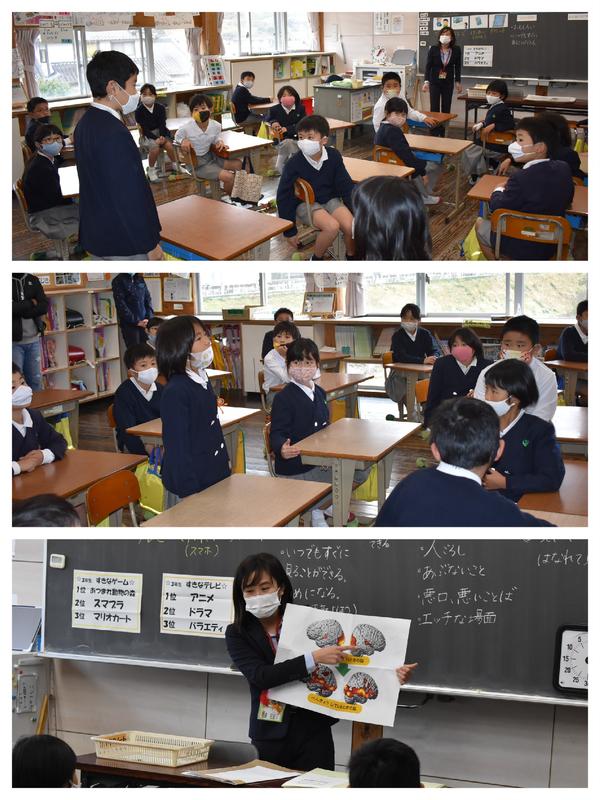

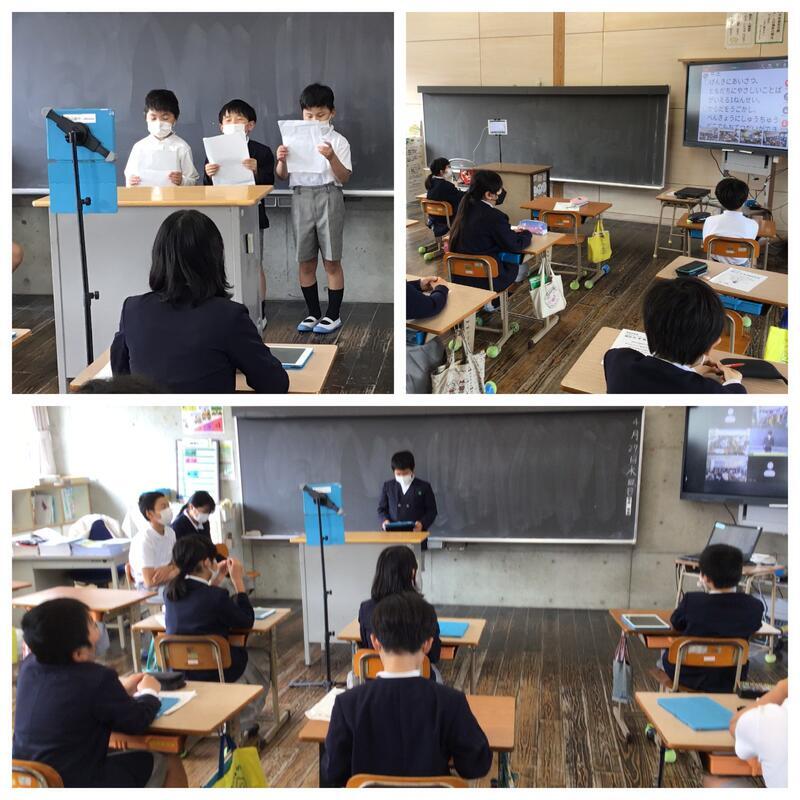

ズームによる児童集会

熊本県独自の緊急事態宣言下、学校の教育活動にもさまざまな影響を与えています。その一つが、大人数を集めて行う集会活動です。これまで行ってきた音楽室では狭すぎるし、体育館では寒すぎるし、妙案が浮かびません。

本日22日(金)の朝の活動は、健康委員会の発表による児童集会を行うことが決定していました。そこで、開催場所の問題をドラマチックに解決したのが採用3年目の養護教諭。21日(木)の土壇場で、ズームによる開催を思い立ちました。家庭科室からの中継を各教室に繋ぐ方法で、子どもたちはそれぞれの教室のテレビモニターで視聴しました。

今回の集会は、給食週間に伴い、毎日給食を作ってくださる先生方への感謝の気持ちを表すお手紙渡しと給食をとおした食に関する啓発を行う内容でした。

全児童の手紙を代表から手渡されると、どの先生方も大変嬉しそうな表情を浮かべておられました。次に寸劇やクイズを取り入れた食に関する啓発。どの教室をのぞいても画面を見ながら楽しそうに学んでいる姿を見ることができました。

この日のために、発表内容を検討し、練習を続けてきた健康委員会の子どもたちは、急遽ズームによる発表へと変更されたことによって大変緊張したようです。しかし、発表が終わると無事やり終えたという充実感からか歓声が沸き起こっていました。

困難な中にあっても、ちょっとしたアイデアと行動で、子どもたちの喜びにかえることがわかりました。どんな時でも柔軟な発想が必要ですね。

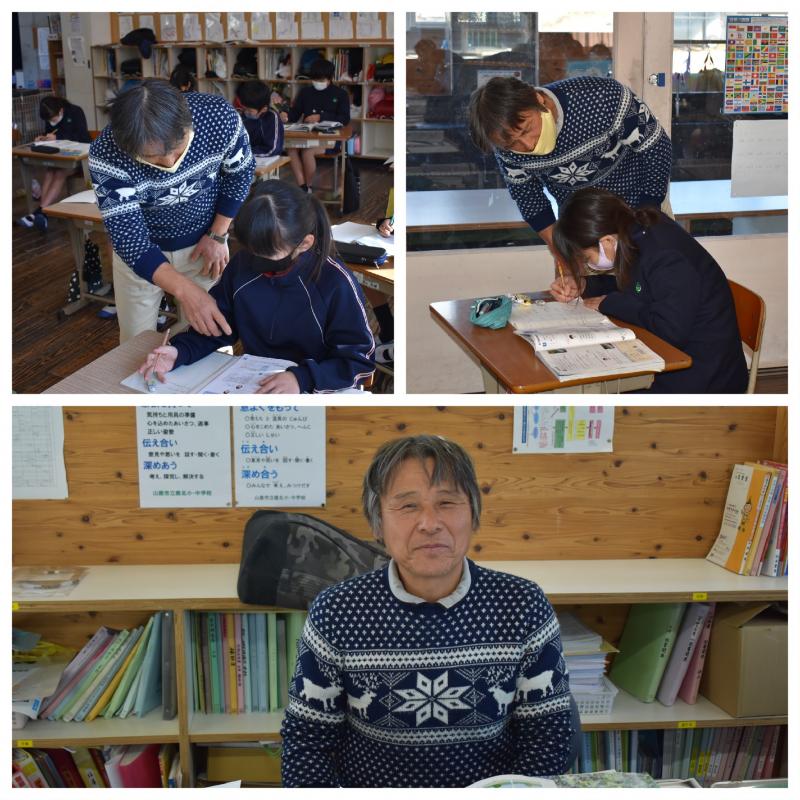

先生紹介

4年生担任、高木教諭が出産のためお休みをとっていますが、その後任が決まり、18日から勤務開始となりました。

お名前は、田上民男先生です。玉名市在住で、福岡県内の中学校で勤務されていました。定年退職後は、玉名市の学校等で非常勤講師などをしておられました。

本校では、理科、算数、社会などを教えていただきます。

趣味はドライブや映画鑑賞など、自宅では稲作のほか、レンコン栽培などにも取り組んでおられるそうです。

早く学校の雰囲気にも慣れ、子どもたちと充実した毎日を過ごしていただけるものと思います。

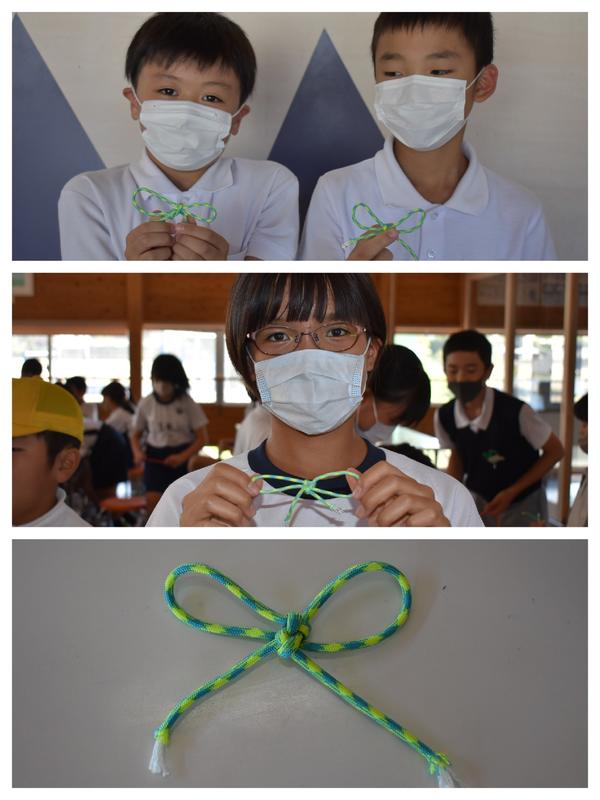

叶うリボンづくり

6年生を中心に児童会が行った「叶うリボン」づくりが、PTA活動に発展し、この冬休みに希望家族に対して作成を依頼しました。

2,000個を目標としておりましたが、応募が2,300個を超え、結局、紐の在庫不足で、6年生にはしばらく遠慮してもらっています。1年生から5年生までが作ったリボンが、1,300個ほど集まりました。中には、紐をわざわざ購入して作っていただいた家庭もありました。多くの皆様のご協力に感謝します。

なお、新しい紐が届き次第、6年生希望家庭に配付します。

また、前回申し込みそびれていたご家庭も、在庫の範囲で追加申し込みを受け付けます。希望がある場合は、連絡帳などでお申し込みください。

新型コロナウイルス感染症の感染が広がりを見せています。子どもたちの思いを鹿北町内にとどまらず、より広い地域へ届けられたらと願っています。

ハイどうぞ。ありがとう。

2年生は、担任の先生が本日人間ドック。そのため、朝の活動と1校時に代替者として学級に入りました。

健康チェックと宿題提出を終えると、みんなサッと着替えて朝のランニングに出かけました。体も心もポッカポカに温かくなって教室に戻ると、今度は漢字の小テスト。問題を配っているとぼそぼそと何かが聞こえてきます。振り返りよく聞いてみると、問題を後ろの席の子に配る時、「ハイどうぞ。」と声をかけているのです。するともらった子たちも「ありがとう。」と返します。「ハイどうぞ。」「ありがとう。」「ハイどうぞ。」「ありがとう。」と小さなこだまとなって教室内に広がっていきます。

「先生、君たちのいいところを見つけたよ。何でしょう?」 「何が?」「あいさつが上手なこと?」「着替えるのが早いこと?」口々に答えが返ってきます。

「それはね、プリントを配る時に、お友達にやさしく声をかけていること。そして、きちんとお礼を言えていることだよ。」子どもたちは、みな「??・・」。ポカーンとしていました。

子どもたちにとっては、毎日繰り返されるごく当たり前の行為なのかもしれません。それを「君たちのいいところ」と褒められてもピンとこないのでしょう。私たちは「支持的風土のある学級づくり」を第一に目指します。その集団に身を置いても何の心配もいらない、みんなが信頼し合って安心して過ごせる学級とでも言えばよいでしょうか。そんな学級づくりを支えているのが、何気ない子どもたちのちょっとした気遣いによる言葉です。

「ハイどうぞ。」「ありがとう。」当たり前のように思える言葉かけを、当たり前のようにできることが、元気のいいあいさつやサッと着替えて運動場に飛び出していくやる気の源になっているように思えます。

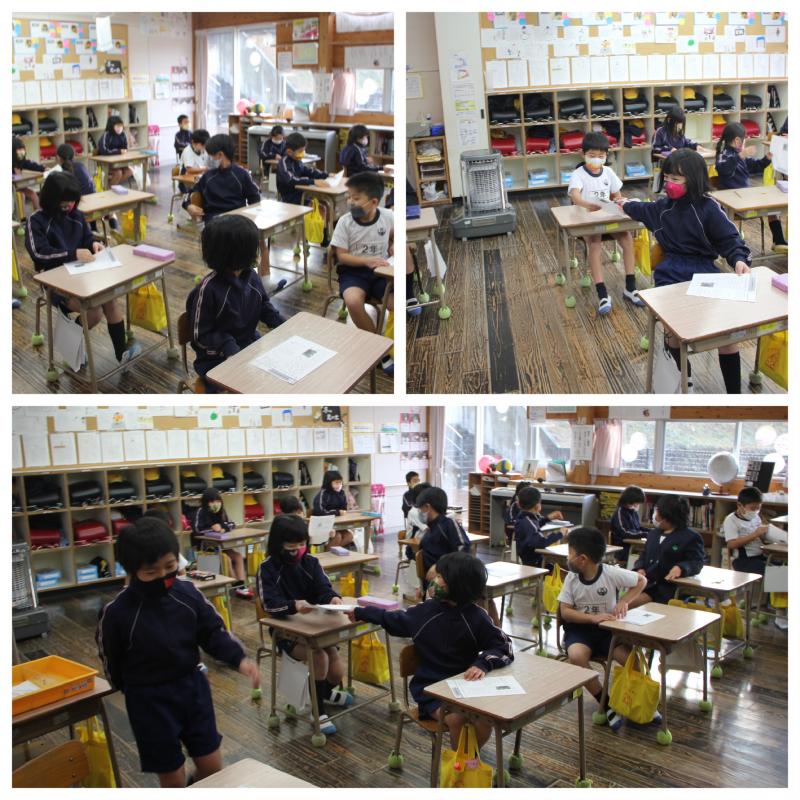

3学期始業式

1月8日(金)、2校時に始業式を行いました。

3学期の目標を発表してくれたのは、2年生安藤君、3年生木下さん、5年生中島君でした。冬休み中にわざわざ練習に来た子もいました。何度も練習して作文を読まむことなく、自分の言葉で発表している子もいました。それぞれの子どもたちが、自分の目標達成に向けて力強く発表してくれました。

校長講話は、自分の思いを相手にしっかり伝えることや、苦手なことにもチャレンジすることなど、3学期、特に頑張ってほしいことをそれぞれの学級ごとに伝える内容でした。子どもたちは、自分たちの学級の良さをあらためて知り、校長による具体的なメッセージを真剣に聞き入っていました。

その後、中村さんの伴奏による校歌斉唱と養護教諭から感染症対策についての講話が行われました。

雪の朝 3学期スタート

3学期のスタートは、強い寒気団による雪交じりの天候となりました。肩をすぼめながら寒そうに登校してくる子どもたちではありましたが、冬休みの気分を一新し、皆元気そうでした。

登校してくると石臼に張った氷をとろうとする子どもたち。叩けど叩けど割れません。いかに今朝の冷え込みが厳しかったかが分かります。

教室に向かうといつもの風景。廊下で担任による健康チェックが行われていました。また、6年生教室では、黒板が新年を迎え登校してくる子どもたちのためのウエルカムボードに変身していました。

登校を済ませると子どもたちは運動場にまっしぐら。わずかな雪ではありましたが、雪遊びを楽しんでいました。中には上着を脱いで、元気に走り回っている子もいました。

3学期スタートは、厳しい寒さとなりましたが、子どもたちの元気と笑顔で、学校がまた活気に満ち溢れました。

あけましておめでとうございます

あけましておめでとうございます

みなさん、よいお年をお迎えください

みなさん、よいお年をお迎えください

明日、12月29日(火)から1月3日(日)まで、学校は閉庁となります。

今年は、コロナウィルス感染症に関連し様々なことが目まぐるしく変化した年でした。学校では、健康観察の徹底やマスクの着用をはじめとし、コロナウィルス感染症感染対策を講じつつ、保護者・関係者の皆様のご協力をいただき、学校教育ならではの学びを大事にしながら教育活動を進めてきました。

感染症感染拡大の収束が見通せず、その対応が長期にわたることが予想される中、子どもたちは、元気いっぱい活動しました。

様々な活動場面において、一生懸命に頑張り、できることが増えてきた頼もしい子どもたちです。

新しい年が素晴らしい一年になることを願い

皆様、よいお年をお迎えください

終業式

24日(木)、今日は2学期最後の日。終業式を行いました。

まずはじめに、子どもたちを代表して1年生、古川さん、4年生、藤本さん、6年生、竹村さんの3人が、2学期を振り返り、作文発表を行いました。それぞれ、自分の視点で感想を述べることができ、みんなが聞き入っていました。

つぎは、校長講話。2学期の子どもたちが成長する姿を写真で振り返りながら、どんな点がすばらしかったか、わかりやすく解説が行われました。「〇〇姿」の空欄にはどんな言葉が入るか、子どもたちへの質問が行われ、「頑張る姿」「協力する姿」「元気な姿」など、子どもたちからたくさんの発表がありました。それらを総合すると、「美しい姿」が、たくさん認められた2学期だったとの総括が行われました。

講話の終盤では、2学期で他の小学校に転向する3年生の松田君の紹介が行われ、運動会の応援団長木下君、長尾さんの2人が音頭をとり、全校児童でエールをおくりました。松田君も次の学校でも頑張ることを力強く伝えていました。その後、6年生の中村さんの演奏で2学期を締めくくる校歌を元気に歌いました。

閉会後、生徒指導担当と養護教諭から、冬休みのくらしについての指導が行われ、引き続き、地区児童会が行われました。

さあ、明日から冬休み。子どもたちの瞳は、輝いていました。

努力をたたえて(表彰式)

24日(金)、終業式にさきだち、表彰式を開催しました。

1つ目は、「小さな親切作文コンクール」。5年生の渡辺君が、応募総数23,704点の中から、全国優秀賞を受賞しました。昨年の野中さんに続き、2年連続の快挙です。タイトルは「みんなに役立つ親切」。この作品は、熊本シティエフエム(FM891)で、1月4日(月)と、3月2日(火)のそれぞれ午前7時30分頃から放送されます。多くの皆様にお聞きいただくようお願いいたします。

2つ目は、「令和2年度熊本県公立学校善行児童生徒表彰」。本校児童会の7月豪雨に係る被災地支援活動の功績が認められ、特別賞を受賞しました。山鹿市内の小学校では、本校のみの受賞です。募金活動に加え、雑巾を作り、不要となった学用品を集めて被災した地域の学校に贈ったことは、これまで、このホームページに掲載してきました。今回の表彰で、あらためて、子どもたちの頑張りを嬉しく思いました。

1年生からのクリスマス

2学期もわずかとなってきました。子どもたちの学習の成果を教室や廊下で目にします。

ひときわ華やかさを放つ1年生の廊下。図工の時間に作ったリースやツリーといった冬の飾りが展示されています。

リースの土台は、9月に種をとったあとのあさがおのつるが使われています。ビーズやモールなど、各自が自由に飾りつけました。

ツリーは、松ぼっくりへの飾りつけです。雪のツリー、電飾を施したツリーに見えるほど、見事な出来栄えです。

花を楽しみ、種をとったあさがおや持ち寄った松ぼっくりがきれいに飾りつけられ、素敵に生まれ変わりました。眺めていると、1年生が作品の説明や工夫したところを次々に説明してくれます。肌寒い中にも温かい気持ちになりました。

もうすくクリスマスです。

3年生「森林学習」へ行ってきました!

3年生「森林学習」へ行ってきました!

先週、3年生で「森林学習」へ行ってきました。

テーマは「森の役割を知ろう!」です。ゲームをしたり、森の精霊たちに教えてもらったりと、楽しく森の役割を知ることができました。

「みんながいつも吸っている空気は、この森林のおかげなんだよ!」と聞き、「え~!」とびっくりしていた子どもたちでした!

森の散歩が終わったあとは、ピエロックさんに素敵なショーを見せていただきました。テントに入る前から大興奮の子どもたち…!

「人間は、友だちがいれば生きていける。夢があったらもっと楽しいね!」というピエロックさんの最後の言葉が、心にじんわりと残りました。

子どもたちの笑顔輝く、素敵な1日となりました。3年生の子どもたちのために様々なことを準備してくださったことに心から感謝です。田中さんをはじめとする皆様、本当にありがとうございました!

冬を楽しむ・寒さを楽しむ

この冬最大の寒波が押し寄せ、昨日と今朝、雪が降りました。ダウンジャケット、ネックウォーマー、手袋の完全武装で子ども達の登校を出迎えていても、やはり寒いものは寒い。早く職員室に戻りたいものです。

しかし、子どもたちはいたって元気。餅つき用の臼に張った氷を手に手に、職員室に見せに来てくれた子どもたちがいました。薄く積もった雪を手袋で集めている子どもたちもいました。中庭を走り回って遊んでいる子どもたちもいました。

1年生は、生活科の学習で、昨日から準備していた花氷の観察をしていました。お椀の中に浮かべた花弁が、きれいに凍って光り輝きとてもきれいです。そんな花氷を手に手に、みんなとても嬉しそう。

厳しい寒さを楽しみに変える子どもたち。考え方をちょっと変えるだけで、こんなにも心が豊かになるのですね。

勇壮!鹿北太鼓その後は授業参観

本校6年生は、毎年鹿北太鼓の演奏に取り組んでいます。しかし、今年は、「かほく祭り」が中止となり、その発表の場がないまま月日が過ぎていきました。

考え続けていた担任の岩田教諭が思いついたのが、授業参観。授業参観前のオープニングセレモニーとして、中庭を特設ステージにして発表の場を設けました。

子どもたちは、一生懸命練習を続けてきたこともあり、やや緊張した面持ち。しかし、演奏が始まると颯爽たるばちさばきで、保護者や在校生をひきつける見事な演奏を披露してくれました。

演奏を終えるとホッとしたのか笑顔があふれていました。本当に勇壮で立派な演奏委でした。

本日までご指導くださった中満様、本当にありがとうございました。

その後は、本年度2回目となる授業参観でした。平日、しかもコロナ禍での開催となりましたが、多くの皆様に参観いただきありがとうございました。

人権について考えました

12月の人権旬間に実施した人権学習の成果を発表し合い、人権意識を高めるために『人権集会』を10日(木)に開催しました。

まず、全員で鹿北小学校人権スローガンを唱和し、各学年の発表へ移りました。

1年生は、『みんなといっしょに』を学習しました。車いすで生活するただしくんの作文を読んで、「みんな一緒に活動することが楽しい」と、ただしくんの思いと重ねました。

2年生は、『りゅうへいくんとなかまたち』の学習でした。足に障がいをもったりゅうへいくんの姿から、「助けることだけが優しさじゃない。じっと見守る心も大切にしたい。」と結びました。

3年生は、『島ひきおに』の学習を通して、「見た目だけで決めつけない」「もっとその人のことを知る」ことが大切であり、「気づき、考え、行動しよう」と呼びかけました。

4年生は、『できないことないですか』の学習です。「だれにでもできないことがある」自分のこととして考え、4年生の人権スローガン「仲良しでいじめのないクラス」を設定しました。

5年生は、『水俣に学ぶ』です。学習を通して、みんな同じ命を持つ仲間。笑顔で生活できるよう、差別は絶対許さない。と力強く訴えました。

6年生は、『わが子とともに』の学習です。障害のある人についての理解を中心とし、障がいの有無にかかわらず、誰に対しても「心のバリア」を解消できるようにすること。互いに助け合って生きていくと決意を新たにしました。

各学年の発表後には、「友達に嫌なことを言ったり、したりするのは絶対にいけない」「差別は絶対許されない」など、いじめや差別をなくす取組みへの意識の高まりが感じられる感想発表がありました。

鹿北小学校関係者の皆さんのご支援をいただき、子どもの笑顔あふれる学校を目指します。

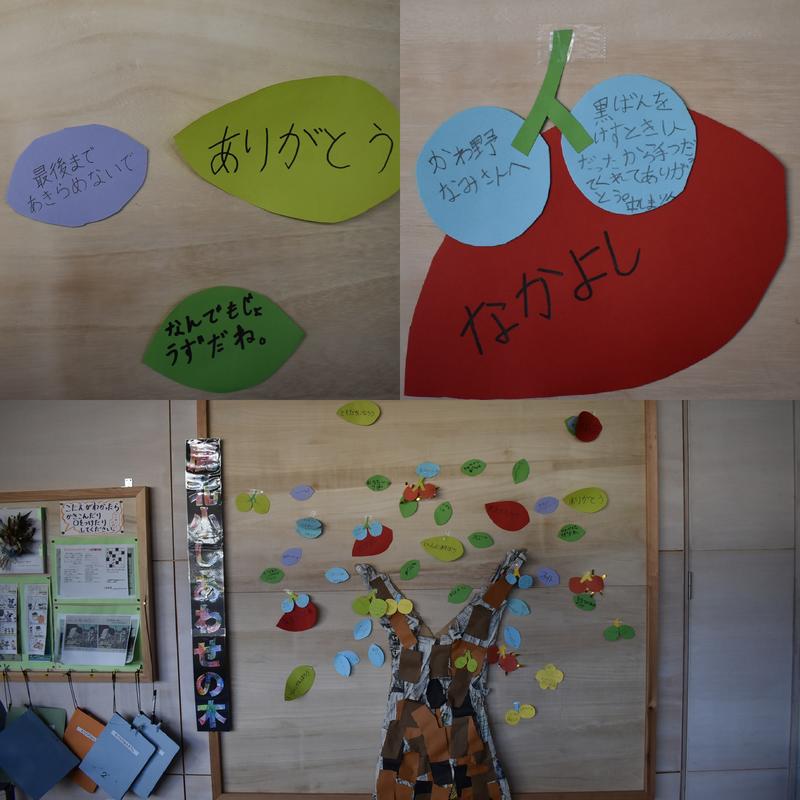

児童集会

鹿北小には、「鹿北小幸せの木」という掲示コーナーがあります。人の心を温かにする言葉(ふわふわ言葉)や友達にしてもらって嬉しかったことを木の葉や木の実のメッセージカードに書いて張っていくというものです。この取組を情報委員会の子どもたちが担当しています。

11日(金)の朝の時間に児童集会を開催しました。今回の発表は、情報員会です。そこで、幸せの木に掲示されていた「ふわふわ言葉」や「ありがとうメッセージ」の紹介がありました。どんな温かい言葉があるのか紹介した後、「ありがとうメッセージ」を書いた子から、本人に「ありがとうカード」のプレゼントが渡されました。

温かい言葉、感謝の言葉で集会全体が温かい雰囲気に包まれました。また、プレゼントを受け取った子どもたちも大変嬉しそうでした。メッセージを書いた優しい子どもたちにも感謝したいものです。

ボランティア掃除

本校の児童玄関は、車いすを利用する子どもたちが入学しても支障なく校舎内に入ることができるよう、段差のないフラットな造りになっています。

そのため、外から戻ってきた子ども達の靴についている泥や砂も校舎内に持ち込みやすく、掃除が大変です。定時の掃除の時間以外にも、朝夕気がけて掃き掃除を行っています。

そんな中、休み時間に自主的に掃き掃除をやってくれている子どもたちを発見しました。あいらさんとあやねさんです。学年は違いますが、何時とはともなく、砂まみれになった玄関を掃くようになったのだそうです。

ちょっと外遊びでもしたり、ゆっくりくつろいだりしたい時間によく頑張ってくれているなと感心しています。

「自分のことは自分でできるようになる。人の役に立つことに挑戦する。」という、工校長の子どもたちへの投げかけが、少しずつ浸透しているようです。

みんなで遊ぼう!

3日(木)の昼休み時間を利用して、児童会主催の「みんなで遊ぼう!」が開催されました。

本校では、1年生から6年生までの異学年を9つの縦割り班に分けて、様々な活動を行っています。今回は、みんなが仲良くなるために、縦割り班対抗でドッジビーや鬼ごっこなどを行いました。下級生でも楽しめるように特別ルールを定め、上級生がしっかりお世話をしていました。

お昼になると気温も上がり、楽しい遊びをとおして、心も体もぽかぽかになったようです。

元気なあいさつ

さきさんは、あいさつ名人。バスから降りると100mほど離れた工校長にまずは元気に一声「おはようございま~す!」。それに応じて工校長も「おはよ~う!」。道行く人にあいさつ続けること5,6回。そして、工校長が待つ横断歩道に近づくにつれて、あいさつの回数はさらに増し、その声もパワーアップしていきます。「おはようございます!」「おはようございます!」。「おはようございます!」「おはよう!」。

登校指導後、各教室を巡回しているとまた彼女の元気なあいさつの声。それにつられたように近くにいた男の子も元気にあいさつ。

「ゆうき君は、あいさつをして元気が出ましたか?」

と彼女。

「うん!」

ゆうき君もにっこり。

どうやら、元気な声であいさつすることで、今日1日のエネルギーを充填しているようです。あいさつには、自分自身を奮い立たせる効果もあるのですね。そんなあいさつで、私もまた元気をいただきました。

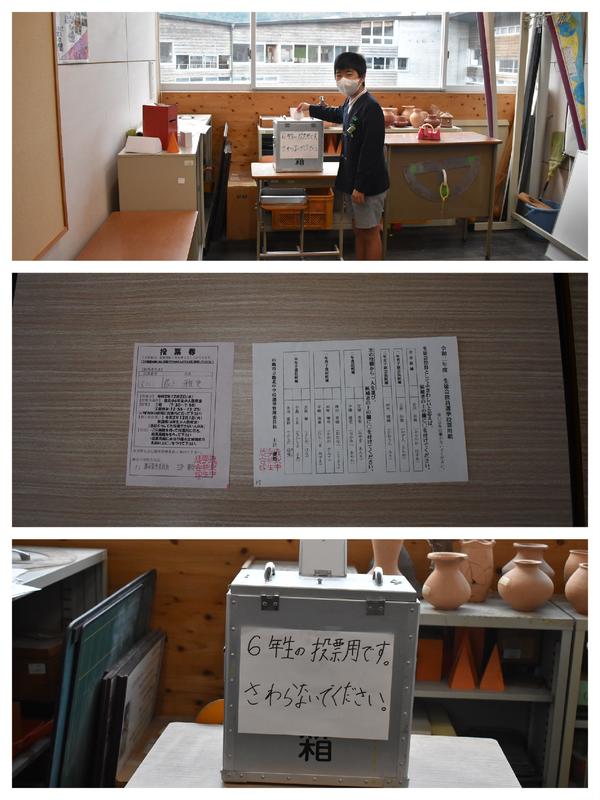

生徒会選挙投票

12月2日(水)、来年度の鹿北中生徒会役員選挙が行われ、本校6年生も、朝の時間と昼休みに投票を行いました。

次年度入学する児童に選挙権が与えられている学校は、正式な小中一貫校以外にはないと思われます。

昨日、中学校選挙管理委員会の皆さんが、6年生教室横の少人数教室に投票所を開設してくれました。投票券、投票用紙も正式に作られており、投票台、投票箱は本物を市民センターから借り受けて設置されました。こんな貴重な体験をさせていただいたことは、4月の入学に向けて自治意識を高めるうえで貴重な体験になったことと思います。

鹿北中の生徒会の皆さん、先生方、大変ありがとうございました。

寒さに負けず

寒さが身に染みる季節となってきました。

そんな中にありながらも、子どもたちは大変元気です。終日、半ズボン、半そでで過ごしている子がいるほか、朝のランニングタイムでも短パン、半そでの子どもたちがいます。

「子どもは風の子」と言いますが、全くそのとおりだと思います。これからますます寒さが厳しくなる中、強い体と心でこの冬を乗り切ってほしいものです。

ばとん・ぱす

県内の小学校・中学校・高等学校・特別支援学校等の児童生徒の保護者、教職員向けに発行されている教育広報誌です。ぜひ、ご覧ください。

ばとん・ぱす

持久走大会

27日(金)に持久走大会を実施しました。

今日は、他学年の子どもたち、多くの保護者、地域の皆様に見守られ、みんな張り切って走っていました。その結果、ほとんどの子どもたちが自分のこれまでの記録を更新し、大会新記録を出した子どもたちが4人(同タイム1人)いました。

苦難に打ち勝ち走り終えた姿、友だちを一生懸命応援する姿は、たくましく、そして、美しくもありました。きっとみんなの心に刻む、素晴らしい思い出になったことでしょう。

応援に来てくださった皆様、大変ありがとうございました。

生徒会選挙に向けて

来年度の鹿北中学校生徒会選挙に立候補した生徒さんたちが、小学生の登校時刻に合わせて、あいさつ運動を兼ねたミニ立会演説会を行っています。小学生と中学校の生徒会選挙にどんな関係があるのか、不思議に思われる方も多いことでしょう。

鹿北小・中学校は、平成29年度から2年間、文部科学省の指定を受け、小中連携に関する研究と取組を行いました。そして、指定終了後も2校間で小中一貫教育の取組を行っています。児童会・生徒会が一体となって運動会を成功させたのも、この取組の成果です。

昨年度から、小学校6年生にも生徒会選挙の選挙権が与えられました。自分たちが中学校に入学した時の代表を、自ら選ぶことの大切にさを理解し、学校生活を自分たちの力でより良いものにするための自治意識を高めることがねらいです。

その一環として、今回の活動があるようです。中学生の取組を間近に見ながら、小学生の子ども達にも、小学校生活をより良くするために何ができるのかを考える機会となればいいですね。

立候補した生徒の皆さん、頑張ってください。

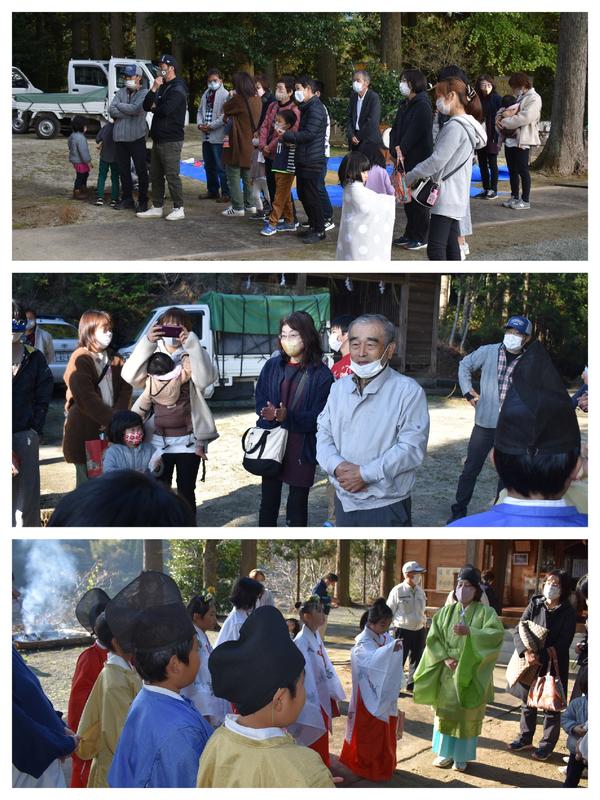

神楽奉納

23日(月)、岩野神社、金凝(芋生)神社の秋の大祭が行われ、4年生の子どもたちが、神楽と乙女の舞を奉納しました。

例年10回ほど練習を行うのですが、今年度は臨時休業が長引き6回しか練習時間を確保できませんでした。しかし、子どもたちは、舞い方や太鼓の叩き方などをDVDを見たり、昼休み時間の遊びたい時間も犠牲にして練習したりしてこの日を迎えました。

いずれの奉納も厳粛な中に、立派に披露することができました。奉納が終わるとどの子も満足した笑顔を浮かべていました。

これまで指導に携わってくださった川嶋先生はじめ、神楽保存会の皆様、そして送迎など応援してくださった保護者の皆様、大変ありがとうございました。

なお、当日は、中間地区の奉納も行われています。それに携わった子ども達もお疲れさまでした。

ふるさと鹿北の良さを知り、考える素晴らしい機会となりました。幼少期の思い出とふるさとの伝統は、忘れないでいてほしいと願います。

努力をたたえて

20日(金)、全校集会にさきだち、表彰式を行いました。表彰内容は以下のとおりです。

山鹿市少年剣道錬成大会団体戦の部 準優勝 6年中村君、中満君 5年渡辺君、中満さん 4年野中さん

同初心者競技の部 優勝1年中野君 準優勝1年中満君 3位1渡辺さん

山鹿市読書感想文感想画コンクール

感想文の部 特選5年渡辺君

感想画の部 特選2年永田君 特選3年池田君 特選4年末藤君、野中君 特選5年宮城君、中島君 特選6年稗島君

どの子も毎日の練習に励んだり、得意なことに熱心に取り組んだりした成果です。今回の受賞、おめでとうございました。

学校教育活動支援金贈呈

20日(金)、鹿北町区長連合会(代表:野中広弥氏)から、学校教育活動に対する支援金をいただきました。

この支援金は、地域を元気にする子ども達の様々な活動に必要な資金として、有効に活用させていただきます。

鹿北町区長連合会様、大変ありがとうございました。

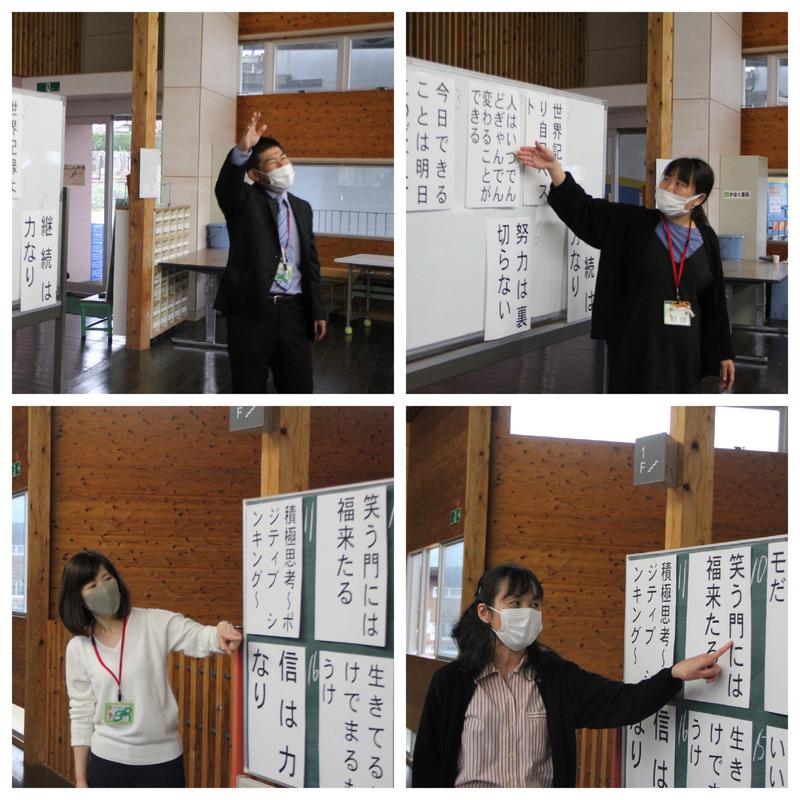

全校集会

「自分でできることを増やそう。」「人の役に立つことをしよう。」集会を行うたびに、工校長から子どもたちに送られるメッセージです。しかし、いつでもどこでも頑張り続けることは難しいものです。時には心が折れそうになることもあるでしょう。

そこで、工校長の発案で、20日(金)の全校集会で、子どもたちを励ますための職員による「座右の銘発表大会」が開催されました。

職員名が伏せられた座右の銘がボードに張り出され、子どもたちが興味のある座右の銘を発表するとその銘を書いた職員が、その意味やメッセージを子どもたちに伝えるという内容です。

時間の都合で、全職員の発表とはなりませんでしたが、子どもたちは目を輝かせて話を聞いていました。

神楽の発表迫る

例年恒例となっている、4年生の神楽と乙女の舞の奉納が迫ってきました。

今年度は、臨時休業が長引き、練習する時間も限られたため、子どもたちは、給食を済ませると毎日自主練習を続けました。きちんと舞えるようになりたい、立派に披露したいという思いがそうさせたのでしょう。そこには、地域の伝統を受け継ぐという、子どもたちなりの使命感があったようです。

神楽保存会の川嶋様をはじめ、多くの方々の支援を受け練習当初と比べ、ずいぶん上手になりました。17日は、最終練習日。本番に備えて衣装を着て舞いました。その舞は、凛々しくもあり、美しくもありました。

奉納は下記のとおり行われます。多くの方に子ども達への励ましのため、参観していただければと思います。

記

1 期日 11月23日(月)

2 場所と奉納時刻

①岩野神社 10:30~

②金凝(芋生)神社 14:00~

秋の深まりを感じます

小学校から見える中学校グラウンドの銀杏も色づいてきました。子どもたちも、季節の移り変わりを感じながら、いろいろな活動へ取り組んでいます。私たち大人は、子ども一人一人の「できることへの挑戦」を応援していきましょう。

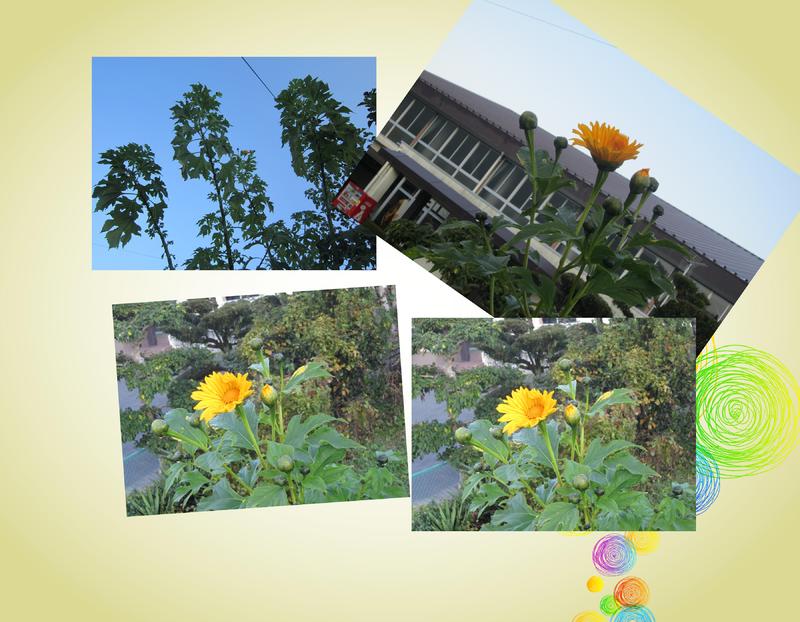

皇帝ひまわり咲きました

皇帝ひまわり咲きました

秋にも花を見たい、楽しみたいと5月下旬に用務の先生と『皇帝ひまわり』の苗を植え、大事に育ててきました。朝の寒さが増してきた11月、花芽がたくさん付き始めました。そして、今日、見事に一輪の花が開きました!!

霜に弱く、降霜までが開花時期のようですが、満開になり、子どもたちを迎えてくれるとともに、多くの人を和ませてほしいと願っています。ぜひ、ご覧ください。

スポーツの秋を楽しもう大会

読書の秋、食欲の秋、そしてスポーツの秋。保健委員会の子どもたちが、冬に備え、カゼにかかりにくい体づくりの一環として「スポーツの秋を楽しもう大会」を開催しました。

万歩計を足につけて1分間の歩数を競ったり、集団で長縄跳びに挑戦したりするほか、スカッドボールという砲弾型の球を投げ、距離を競ったりするなど、子どもたちなりのアイデアを生かした競技の数々を班対抗で行っていました。

今回のスポーツ大会にしろ、未来プロジェクトにしろ、子ども達のアイデアや思いは、きっと実りの秋をもたらしてくれることでしょう。

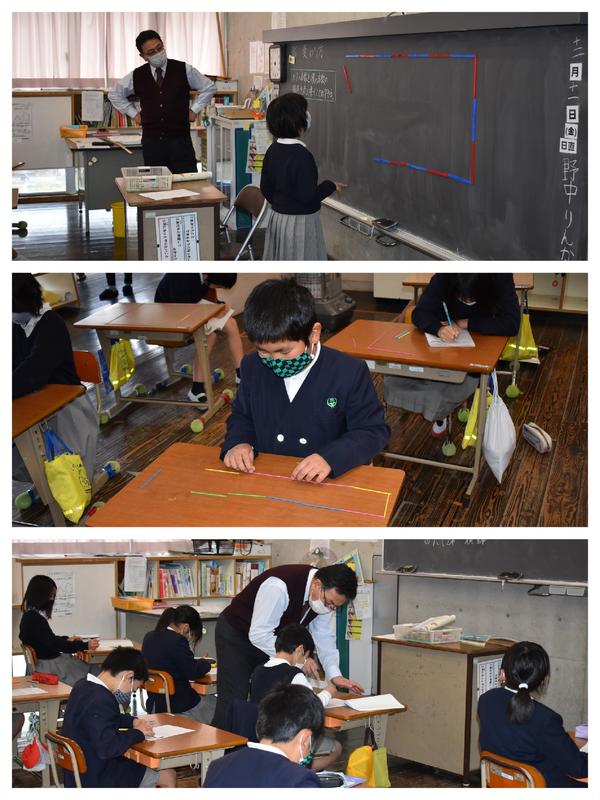

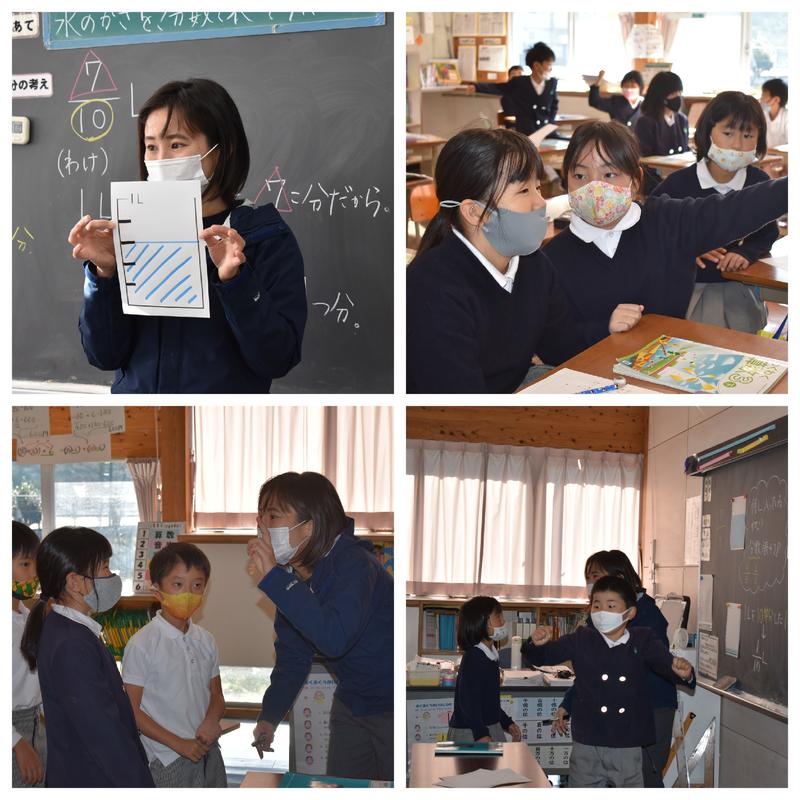

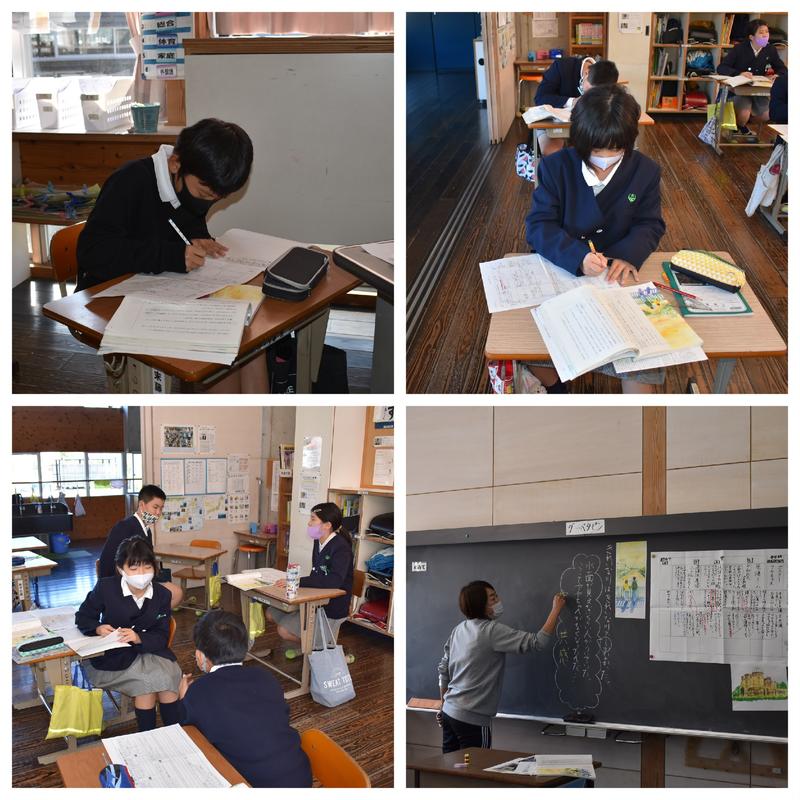

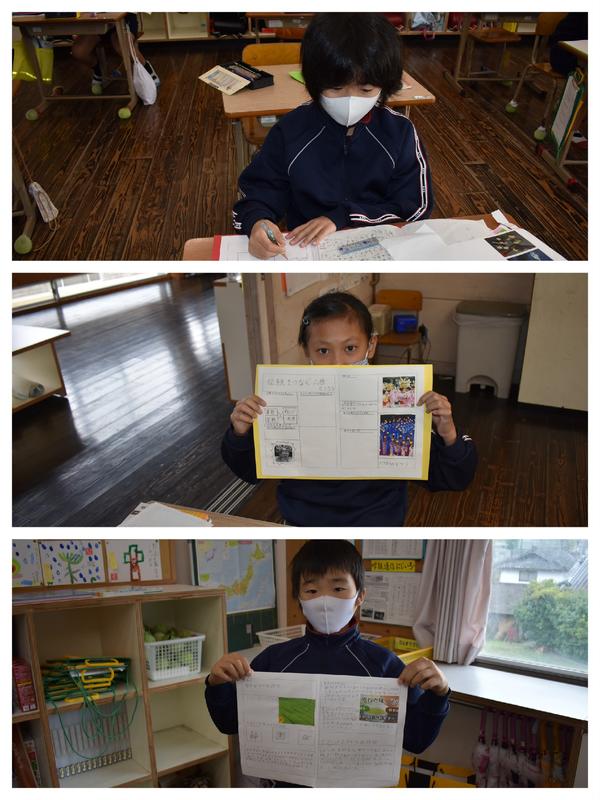

本日の授業

今日の授業の様子をお届けします。

1年生は生活科。昨日みんなで掘ったサツマイモをピロティーに並べ、何個収穫できたのか数えました。

そして、一人2個ずつ自分のほしいサツマイモをもらい、みんなとても嬉しそうでした。焼き芋や大学芋などにするそうです。残ったサツマイモは、みんなの給食にふるまわれるとのことでした。

2年生も生活科。この前、鹿北町内の名所の探検に行き、それをパンフレットにまとめる学習の2時間目。友達とペアになり、どんな写真を使うのか、タイトルの文字はどのように描くのかを相談しながら、楽しそうに取り組んでいました。出来上がったパンフレットが楽しみですね。

3年生は算数。ビーカーに入った水の量が、いくつ分のいくつになるのかを考える分数の学習です。友達と考え方を出し合い、答えが出たら先生に報告に行きます。答えがあっていると大喜び。算数もこのように学習を進めていくと、子ども達も大好きになるでしょうね。

4年生は国語。登場人物の名前や感想を出し合う学習を行っていました。友達と話し合い、発表の時間になるとみんな元気に手が挙がっていました。みんなが授業に参加し、みんなで授業を作る雰囲気がとても温かく感じられました。

5年生も国語。前回紹介した学習の続きで、今日も物語の読み取りに集中していました。先生が用意したワークシートには、自分の思いがびっしりと書き込まれており、学びの深まりを感じました。そして、その思いを交流し合う内容も前回同様、大変充実していました。

6年生は算数。年齢と身長、三角形の底辺と面積など、二者の関係が、比例となるかならないのかを考える内容でした。子どもたちはそれぞれの設問に対して表を書いたり、立式したりして考え、根拠をもとに解答していました。静かな中に黙々と問題を解き進める雰囲気に、間もなく中学生になる落ち着きを感じました。

あおば学級1年生は国語。文章と絵を対比させて、お店に並んでいる品物を見つける学習でした。お魚屋さんの場面では、詳しく絵を見ながら、難しい魚の名前を見事に答えていました。

2年、5年生は、算数。計算問題とテストに取り組んでいました。黙々と問題に取り組み、解き終えると大変嬉しそうでした。

未来プロジェクト始動

「叶うリボン」づくりに続き、今度は5年生児童会が中心となって、「未来プロジェクト」の取組が始まりました。

この取組は、ずっと以前にも紹介しましたが、阪神淡路大震災後、被災地に咲いたヒマワリが「奇跡のヒマワリ」と呼ばれるようになり、その種が、平成28年の熊本地震の際、工校長のもとに届けられました。その後、その種は益城町の学校に届けられます。その種の一部から、本校の花壇にも花が咲き、たくさんの種を収穫することができました。

この種を透明のビニールチューブに入れて、タオルかけを作るそうです。そして、いろんな所に配布し、災害の恐ろしさや命の大切さ、心豊かな鹿北町を目指す思いを届けることが今回のプロジェクトの目的だそうです。その思いを児童集会で全校児童に伝え、協力を呼びかけました。

子どもたちなりに知恵を絞り、自分たちのため、学校のため、地域のためにできることはないかと考え、今回のプロジェクトが生まれました。保護者の皆様、地域の皆様、どうぞ子ども達のけなげな思いを受け止め、見守ってください。そして、できる限りで構いませんのでこの活動へご協力をお願いします。

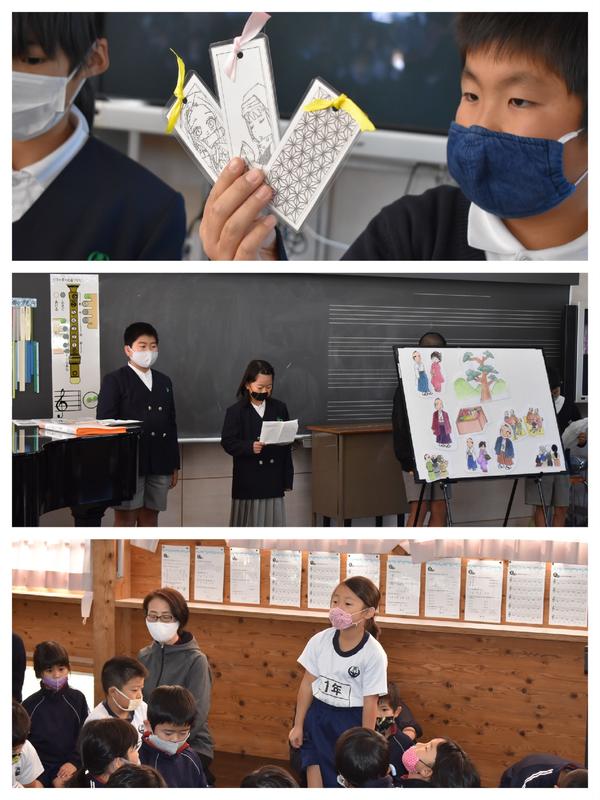

児童集会

13日(金)の朝の時間、児童集会を開催しました。今回は、図書委員会の発表でした。

「しおりイラストコンテスト」入賞者の発表の後、読書活動を推進するため、委員自らによるパネルシアターを行ってくれました。題名は「長者どんの宝くらべ」。米原長者と駄の原長者の昔話です。場面ごとに挿絵を動かしながら、上手にお話をしていました。

発表後、「もっとたくさんの本を読みたい」などの感想が出されていました。

結晶づくり

5年生の理科で水溶液についての学習を行ってきました。

その発展学習として、ミョウバンの結晶づくりを行いました。まず、水温60℃の水で溶けたミョウバンの水溶液を冷まします。次に、出てきた結晶を種として、今度は水温を上げるだけ上げてミョウバンを溶かし続け、再び冷まします。

クーラーボックスでゆっくりと時間をかけて冷やしていくと、種の周りにミョウバンが集まり、形は不ぞろいながら大きな結晶ができました。

出来上がった結晶は、各班ごとに自由に持ち帰っていいことにしましたが、ある班の女の子が、

「牛島先生にプレゼントしてもいいですか?」

その一言が嬉しくて、ホームページでの紹介を思いつきました。

避難訓練

12日(木)に、大地震後の火災を想定した避難訓練を実施しました。

避難が始まるとすべての子ども達は、指定した避難場所に無言で移動し、速やかに避難が完了しました。その後、山鹿消防署鹿北分室の方から、具体的な避難の仕方と消火器に使い方について指導ありました。

指導後は、水消火器を使い、代表の子どもたちが消火訓練を行いまいた。

実際に火事の現場に遭遇することはごくまれなことと思いますが、備えだけはしっかりしておく必要があります。このような訓練の積み重ねが、いざという時生きて働くことを願います。

山鹿消防署鹿北分室の皆様、ご多忙中大変お世話になりました。

校内研修

11日(木)、6校時に校内研修を実施しました。

学校では、子ども達の学力向上を目的として、指導力の向上を図るため、定期的に自らの授業を公開し、授業の進め方を協議する校内研修を行っています。

この日は5年生、牛島先生による国語の授業。1か月以上前から準備を進め、今回の授業に至りました。子どもたちは、主人公の心情を書かれている内容をもとに深く読み取り、意欲的に発表していました。その読み取りの深さに参観していた職員一同、皆感心していました。また、一人の子が発表するとみんながその子の方を向き、真剣に発表を聞こうとしている態度にも感心させられました。

「学級の友達は、自分の考えを否定することなく、真剣に聞いてくれる」という安心感が、豊かな発表につながっていくのでしょう。参加した職員にとって、実に学びの多い研修となりました。

消防の絵・習字コンクール表彰式

山鹿市消防本部主催の「消防の絵・習字コンクール」の表彰式が11月9日(月)に行われました。今年度で38回目となる歴史あるコンクール。本校からも多数応募しました。

その中で、本校2年のゆうと君の習字の作品が最優秀賞に選ばれ、表彰式への参加となりました。夏休みを利用して一生懸命練習してきたことが、作品に力強く表れています。今回の受賞おめでとうございました。なお、お姉さんのゆめさんの作品も優秀賞に選ばれています。

持久走大会に向けて

少しずつ肌寒い季節となってきました。そんな中でも子どもたちは元気いっぱい。歓声が聞こえるので運動場に出てみると、1・2年生合同の体育が行われており、持久走大会に向けた練習で、ちょうど男子がスタートするところでした。

みんなやる気満々。スタートの合図で飛び出していきました。男子が終了すると、今度は女子。女子も負けじと力走を続けました。

女子は男子を、男子は女子を、応援もハッスル。運動会でおなじみとなりつつある「アゲアゲホイホイ」で声援を送っていました。

持久走大会は、11月27日(金)に実施する予定です。よろしければ応援をお願いします。

マスク寄贈ありがとうございました

山鹿市PTA連絡協議会家庭部会の提案により、不要となった布マスクの寄贈をお願いしておりました。 本校でもPTA家庭部の皆さんのはたらきかけもあり、ちょうど100枚のマスクを寄贈いただくことができました。

特に岳間地区ボランティアグループ「648会(むしばかい)」(代表 平田政友 氏 名称は、西岳の標高648mに由来する)の皆様には、たくさんのマスクを回収し、寄贈していただきました。

今後、このマスクは、新入児の給食用マスクとしてプレゼントするほか、有効に活用していきます。

ご協力ありがとうございました。

「今まで食べた中で、一番おいしい!」

6月、おにつか先生に教わりながら漬けた梅干しが完成!

ということで、先日、3年生みんなで梅干しを食べました!

ふたを開けた瞬間に、ふわっと広がる梅の香りだけで大興奮の子どもたち。一口食べると、「うわっ!おいしい!」「今まで食べた中で一番おいしい!」と、大変嬉しそうな子どもたちでした!

おにつか先生、本当にありがとうございました!!

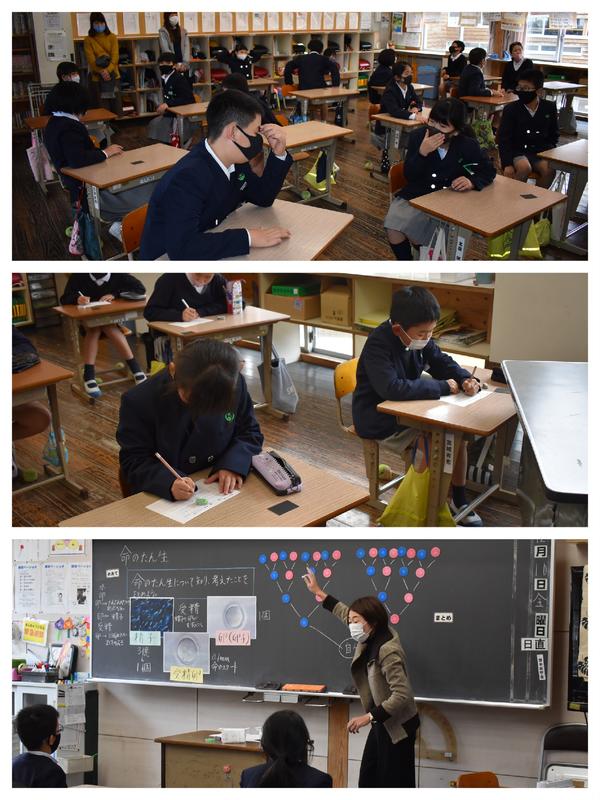

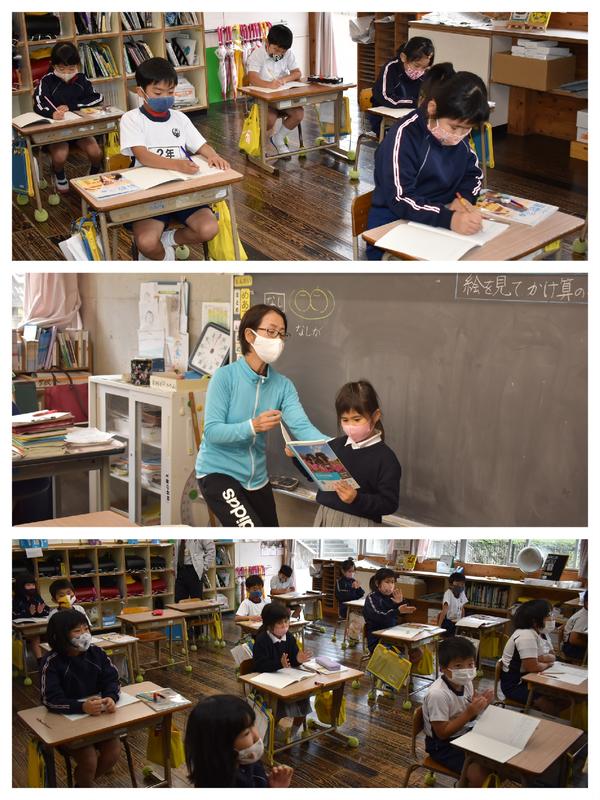

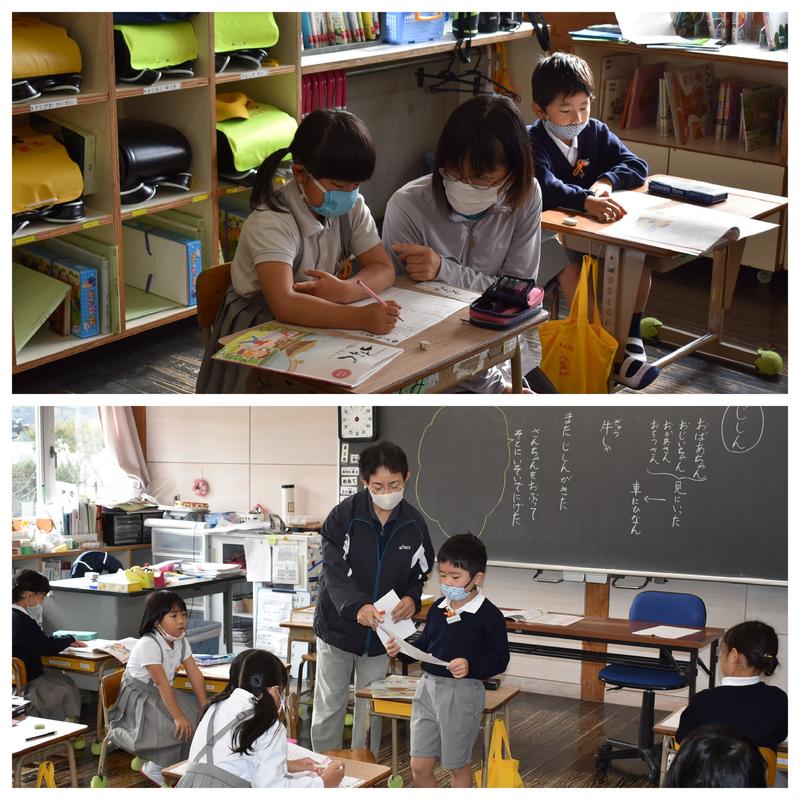

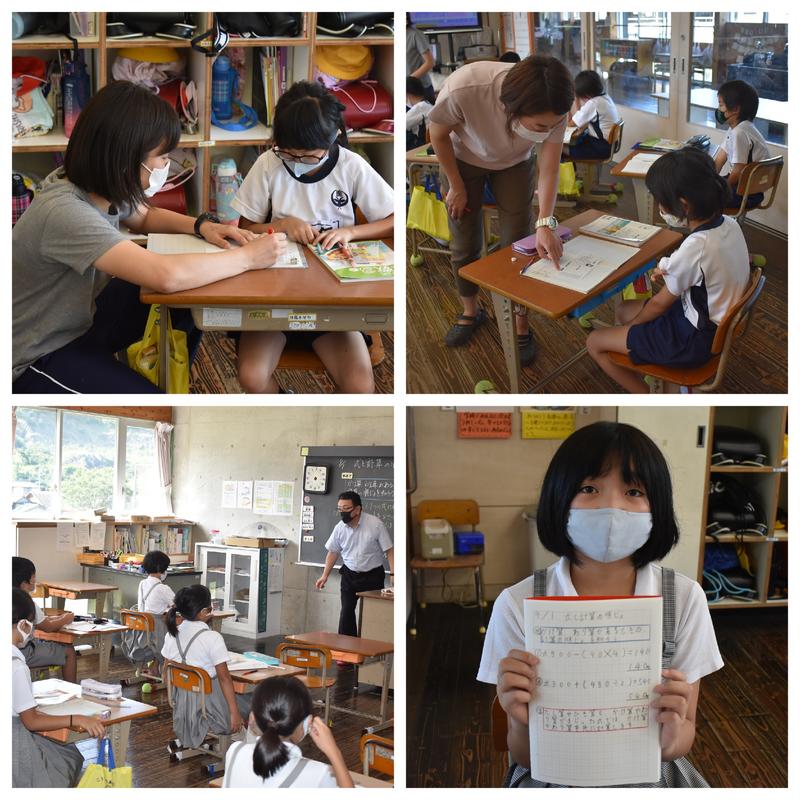

今日の授業

授業参観をしました。その様子を紹介します。

1年生は、本日生活科の見学旅行で、県立装飾古墳館に行きました。朝から大きなリュックを背負ってとっても楽しそう。入学以来、歓迎遠足など校外での学習のほとんどができなかったため、この日を待ちわびていた子も多かったことでしょう。学校長に挨拶し、見送られて元気に出発しました。

2年生は算数。挿絵がモニターに映し出されると「絵を見て掛け算の問題を作ることができる。」と本時の学習のねらいを自分たちで考えることができました。

次々に問題ができ上ると発表タイム。友達の発表が終わると、自然に称賛の拍手が起こり、とてもさわやかでした。

3年生は学級活動。2学期で転校する友達のためにお別れ会の計画をしていました。どんな出し物をすればよいのかグループで出し合い、全体の場で発表し合いました。先生の手助けが無くても、司会者を中心に、上手に話し合いを行っていました。

たくさんの考えを出してもらった友達も、とてもうれしそうでした。

4年生は国語。説明文を読んで学習した書き方を参考にして、郷土の伝統的な産業、工芸品、祭りなどについてパンフレットにまとめる活動を行っていました。自分がまとめるテーマについて、必要な情報を、パソコンを検索して収集するという、私たちの小学校時代には考えられなかったことを今の子どもたちは、ちょっとしたアドバイスで、いとも簡単にやってのけます。素晴らしい作品ができ上りつつあります。完成が楽しみです。

5年生は家庭科。温野菜のサラダづくりでした。食器や食材を洗った後、自宅から持ち寄った野菜をそれぞれ包丁で切る作業を行っていました。使い慣れない包丁を使い、恐る恐る切っていましたが、とても集中して頑張っていました。

ちなみにひなた君は、おばあちゃんからマイ包丁を買ってもらい、魚の三枚おろしも簡単にできるそうです。

6年生は算数。一次方程式をグラフに表したところ、傾きの違う2つのグラフを子どもたちが作成しました。x軸を、0.5単位と1.0単位で書いたことで傾きに違いが出ました。両者とも正しいことはわかるのですが、なぜ正しいのかを考える内容でした。

小グループに分かれ、自分たちの考えを出し合い、全体の場で発表し、考えを深めていました。高度な内容でしたが、子どもたちなりに一生懸命考えていました。

なかよしタイム

6日(金)の朝の時間を使って、「なかよしタイム」を実施しました。縦割り班に分かれて協力しながら運動に楽しむという内容です。

昨年度までは、定期的に行っていましたが、今年度はコロナウイルス感染症の影響で、今回が初めて。各班ごとに、6年生を中心にして様々な活動に取り組み楽しいひと時を過ごしていました。

『冬の宝石』 熊本県立教育センター賞 受賞

『冬の宝石』 熊本県立教育センター賞 受賞

11月5日(木)熊本県科学研究物展示会(科学展)表彰式が植木文化センターにて行われ、5年生の中島さんが出品した「『冬の宝石』~しもとしも柱~パート2」が熊本県立教育センター賞を受賞しました。表彰時の返事や姿勢も凛としていて立派でした。

今年で80回目の科学展は、子どもたちの科学に関する興味・関心を喚起し、日常生活の中での様々な体験を通して、科学する心を育成することを目的に戦前から実施されています。

中島さんは、2年間、しもとしも柱を観察し続け、天気、気温や風速等を図や写真を交えて丁寧に記録したノートをもとに、出品研究物としてまとめあげました。

「不思議との出会い」「考える面白さ」「わかる達成感」科学へのチャレンジが伝わってくる作品です。

また、科学展及び発明工夫展における本校児童の入賞回数が25回となり、学校賞をいただきました。

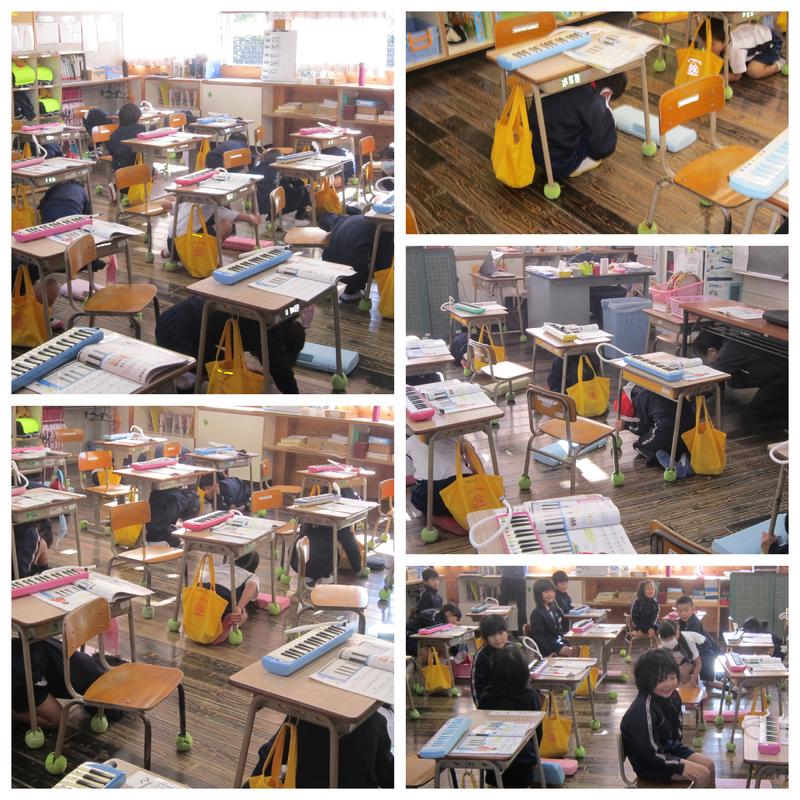

その場でできる防災訓練

その場でできる防災訓練

11月5日の「津波防災の日」に合わせ、『熊本シェイクアウト訓練』が実施されました。地震発生時に行う「とっさの行動」を身に付け、一人ひとりの安全確保(初動対応)と防災意識の醸成を目的としています。

午前10時、山鹿市防災無線放送を受け、「姿勢を低くする、しゃがむ」 ⇒ 「頭や身体を守る」 ⇒ 「揺れがおさまるまで動かず待つ」を実践しました。1分間ほどの訓練でしたが、終わった後にほっとした表情を見せる子どもたちでした。

6年生鹿北太鼓スタート!

鹿北小6年生伝統の鹿北太鼓がスタートしました。楽しみにしていた児童も多く、意欲満々で取り組んでいます。健介くんのお母さんの中満育代さんにご指導いただきながら、太鼓の叩き方や基本的なリズムなど、楽しく学ぶことができています。

12月11日(金)の授業参観の前に、ピロティー(中庭)で発表する予定ですのでどうぞお楽しみに!

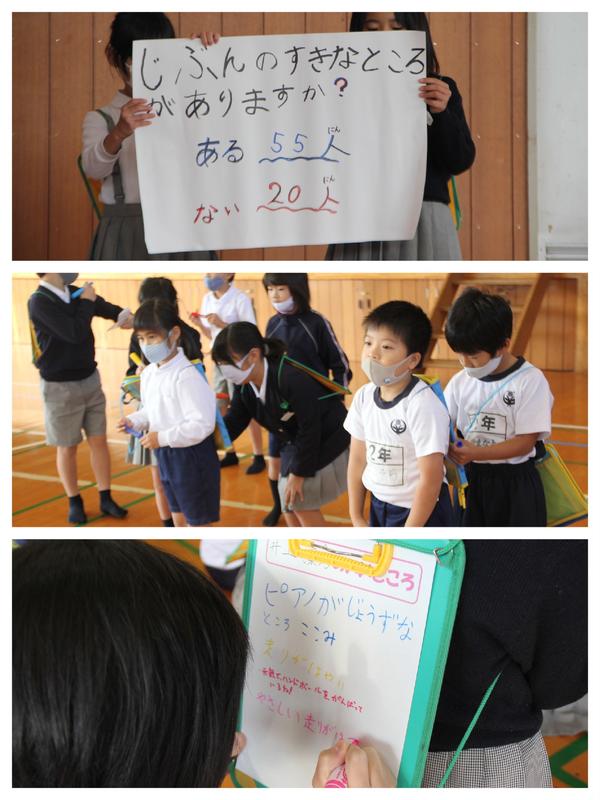

期集会

小中一貫教育を推進している鹿北小・中学校では、義務教育9か年をⅠ期(小1~小4)、Ⅱ期(小5~中1)、Ⅲ期(中2~中3)の3期に分けて、様々な取組を行っています。その取組の一つが「期集会」です。

30日(金)、朝の時間を活用してこの集会が行われました。

Ⅰ期は、学校評価の児童アンケートで、自分の良いところが分からない児童が多かったことを受けて、友だちの良いところ探しをしました。背中にたんけんバックを背負い、友達の中を巡回します。そうすると友達から様々なコメントが書かれます。何を書かれているのか本人にはわかりません。最後にたんけんバックを見てみると素敵なコメントの数々。少し寒さを感じるようになった体育館が、ほんのり温かな空気に包まれました。

Ⅱ期は、掲げられていた学級目標に対して、目標達成に向けて自分がどのような取組を行い、どんな成長があったかを出し合う活動をしました。小グループに分かれ、一人一人自分の思いを述べると、周りから温かなコメントをもらい、Ⅰ期同様温かな雰囲気に包まれました。特に中学生となった先輩からの温かいコメントが、うれしかったようです。

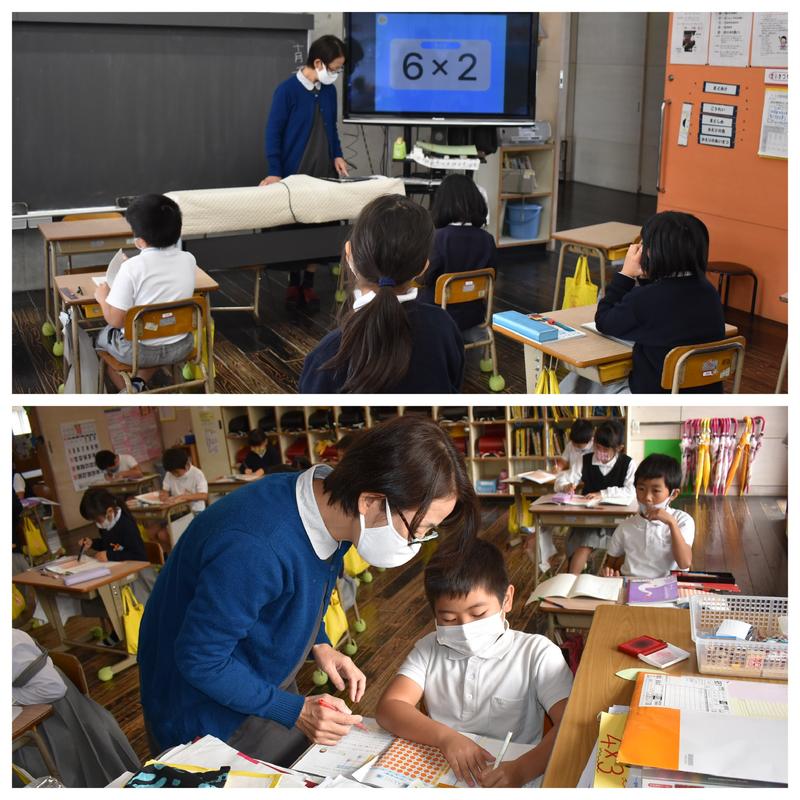

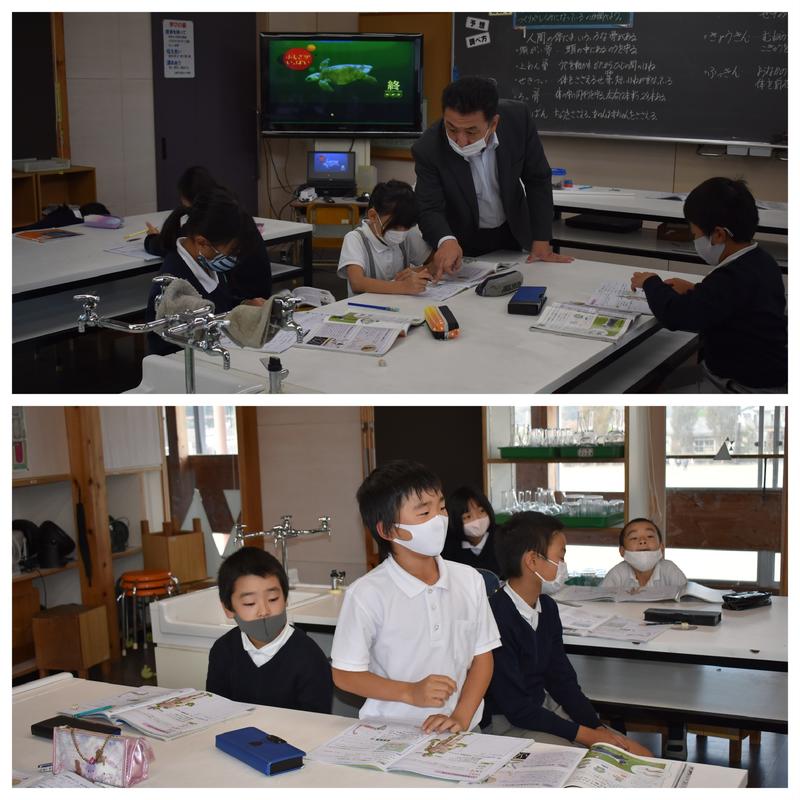

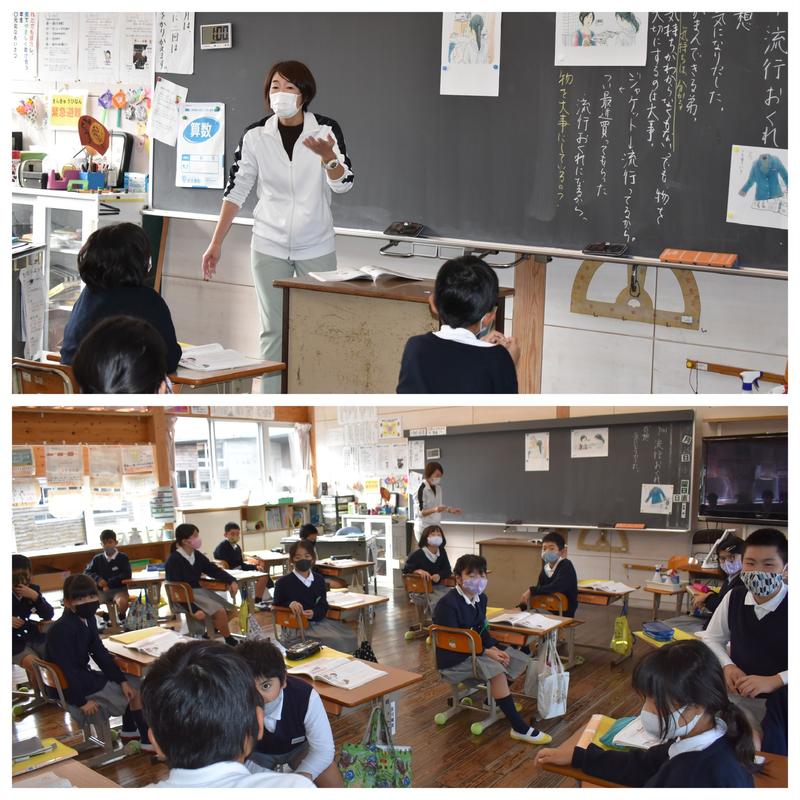

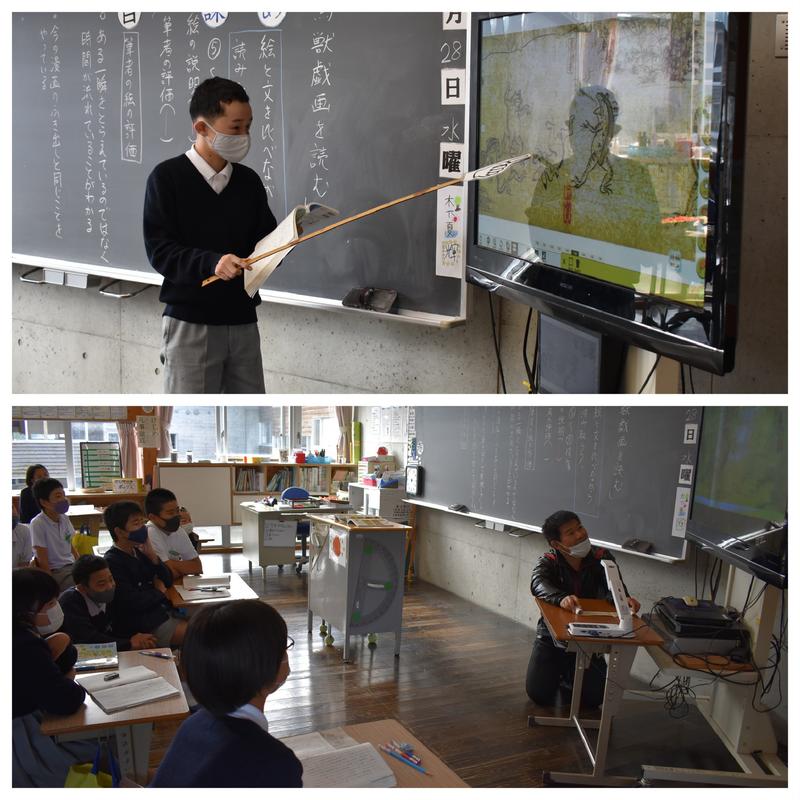

今日の授業

今日の授業参観の様子を報告します。

1年生は道徳。家族の一員として、自分にできることを発表していました。ワークシートに自分の考えを書くのも早くなり、みんなの前で立派に発表していました。

2年生は算数。掛け算の真っ最中。6の段の暗唱を一人一人確認後、7の段づくりを行っていました。みんな、掛け算の仕組みが分かり、どんどんノートにまとめていました。

3年生は国語。一つの食材から、どんな食べ物ができるかを説明するパンフレットを作りました。そのパンフレットを友だちと読みあい、工夫している点などを伝え合う内容でした。とても工夫された楽しいパンフレットができ上っていました。

4年生は理科。人間の体のつくりを学んだあと、他の動物は人間と違いがあるかについて調べ、発表し合っていました。動物の特徴を捉え、面白い発想による発表が行われていました。

5年生は道徳。物を大切にしようという内容で、一人の発表から、関連した発表がどんどん続き、深い学び合いになっていました。5年生は、発表者に全員姿勢を向け、真剣に話を聞こうとする態度も素晴らしかったです。

6年生は国語。平安時代末から鎌倉時代初期にかかれた絵巻物「鳥獣戯画」について、画風のすぐれているところを出し合う内容でした。先生が、特製レプリカを書画カメラで映し出すと、教科書には掲載されていないたくさんの絵が登場。みんな興味深そうに眺めて感想を出し合っていました。

あおば学級は算数。掛け算の仕組みを先生と一緒に考え、笑顔いっぱいで、楽しそうに学習を進めていました。

そよかぜ学級は道徳。教材文をもとに、自分の将来について夢を出し合う内容でした。自分が将来、どんな職業に就きたいのか真剣に考えていました。

消防航空隊訓練

27日(火)、熊本県の消防航空隊による防災救助訓練が、鹿北グラウンドで行われました。貴重な訓練が行われるということもあって、日課を調整して全校児童で見学しました。

轟音なびかせて離着陸を繰り返すヘリコプターを見てみんな大興奮。主催者の特別な計らいで、身近にヘリコプターを見せていただき、訓練の概要やヘリコプターの機能などを説明していただきました。一番喜んでいたのは、まなと君。なんとおじさんが、隊員として参加しておられたためです。

地域住民の生命と財産を守るため、危険な業務をいとわず頑張ってくださる隊員の皆様の雄姿を垣間見ることができ、子ども達も大変勉強になったことと思います。

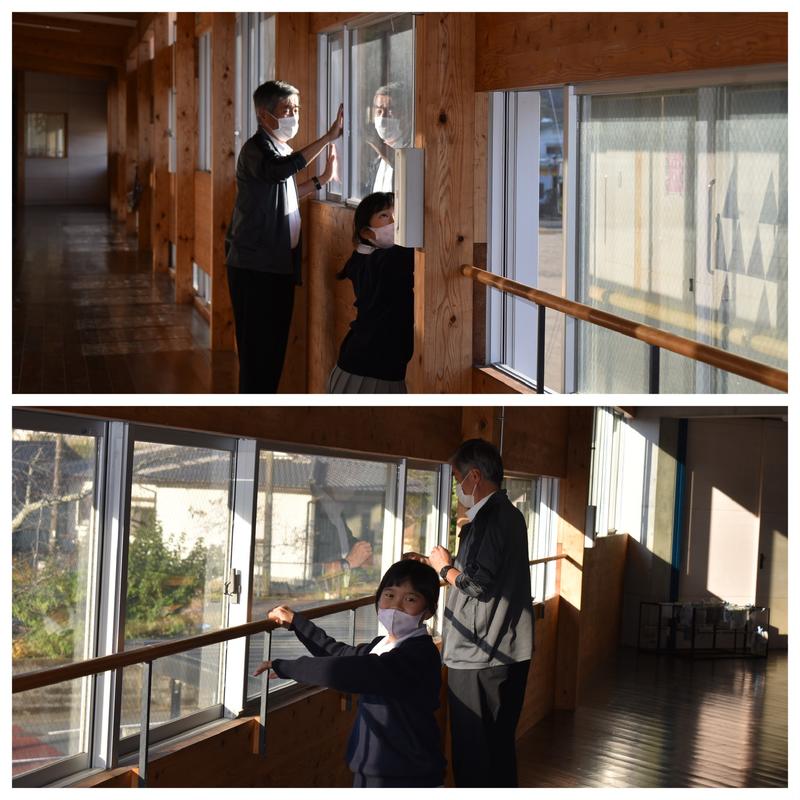

窓閉め

「彼女が毎日手伝ってくれるので、助かるんですよね。」

校舎の戸締りは、教頭の仕事。とはいえ、窓やドアのすべてを閉めて回るのは大変なので、教室前の廊下やその他をすべての先生方に割り振り、手伝ってもらっています。

そんな中、理科室前から音楽室を通り、6年生教室に向かう長い廊下の窓閉めを手伝ってくれるのが、りりさんです。この場所をお願いしているのが吉岡先生。それが、冒頭の言葉につながります。

教室から離れた、しかも長く続く廊下の窓閉めをどうして思いついたのでしょう。3年生になってからずっと続けてくれているそうです。

鹿北の子どもたちの中には、自分の良さや頑張りを自覚していない子が多いようです。アンケートの結果、111人中、24人が分からないと回答しています。

今回のように、人知れず善行を続けている子どもたちが、鹿北小にはたくさんいます。そんな子を見つけ、その都度称賛することを学校でも家庭でも続けることが大切なようです。

全校集会

23日(金)、朝の時間に全校集会を開催しました。校長講話の内容は、「よいところ、頑張っていることを増やそう」というものでした。

今年度は、コロナ禍の影響で、多くの行事が中止となり、制約のある中で、子どもたちが様々な場面で前向きに頑張っているとの話がありました。

そのあと、「自分のよいところや頑張っていることが言える人は手を挙げましょう。」という問いかけに、遠慮もあるのか挙手はまばら。「では、近くの友達によいところや頑張っているとことを教えてあげましょう。」という投げかけでしばし話し合い。その後、ほぼ全員の手が挙がりました。

子ども達のよさや頑張りを認めていることを、本人が自覚するにいたるまで、きちんと伝えていく必要があると感じました。

最後に、よさや頑張りが自覚でき、身につくようになるためには、その取組を毎日継続することが大切であると講話は締めくくられました。

釜炒り茶体験

10月14日(水)に4年生は、総合的な学習の時間で、釜炒り茶体験を行いました。

山鹿市茶業青年部の方々6人に来ていただき、秋の茶葉を使って、釜炒り茶を作る体験をさせていただきました。

茶葉を釜で炒る、もむという作業を繰り返しました。

お茶の香りを楽しみながら作業をしていました。

初めは2kgあった茶葉も、作業を繰り返すうちに、少しの量になりました。赤組と白組に分かれて体験を行いましたが、同じ工程を踏んだのに、お茶の味が違うことに子ども達は気づきました。

お茶を生産、販売する青年部の方々の話を聞いて、さらにお茶への理解を深め、そして、「これからも鹿北のお茶を大切にしていきたい。」と感想を書いている子どももいました。

茶葉を家に持ち帰り、家族で飲んでおいしかったという感想もいただきました。

今回は、貴重な体験をさせていただき、ありがとうございました。

4年生 神楽奉納に向けて

4年生は、総合的な学習の時間で、鹿北の神楽について学習を始めました。

学習の成果を披露する機会として、11月23日に、芋生神社、岩野神社で行われる神楽奉納を行います。その練習も頑張っています。

鹿北神楽保存会の川嶋さんを中心に5人のゲストティーチャーの先生方にお世話になり、練習に励んでいます。

今年は、例年に比べ練習時間が少ないため、男子は神楽、女子は乙女の舞に分かれて練習をしています。

地域の伝統を受け継ぐという貴重な機会です。地域の方々のご協力に感謝し、学習を積み重ねていきます。

みんなで あそんで 元気アップ!

みんなで あそんで 元気アップ!

1年生、2年生は、9月29日(火)から山鹿市教育委員会社会体育課主催の運動遊びを通した体力づくり(ACP)に取り組んでいます。3か月間、12回の実施予定で進めています。

毎回、アクティブチャイルドプログラム認定講師と社会体育課職員を派遣いただき、子どもたちは、楽しみながら積極的に体を動かしています。

今日は、新聞紙を使った「体ほぐし運動」を楽しみました。胸付近につけた新聞紙が落ちないように走ったり、ボール状に丸めてキャッチしたりして友達と笑顔で運動しました。体を動かす楽しさを感じる時間になっています。

※ACP(アクティブ・チャイルド・プログラム)

子どもが発達段階に応じて、身につけておくことが望ましい動きを習得する運動プログラムとして、日本スポーツ協会が開発しました。

吉野ヶ里遺跡見学

修学旅行最後の見学地、吉野ヶ里遺跡を訪れました。子どもたちは、邪馬台国の時代を復元した遺跡を興味深く見学していました。

現在、帰路のバスの車中。バスガイドさんとゲームを楽しんでいます。

2日間、好天に恵まれ、みんな元気に旅行を楽しむことができました。

コロナ禍の中、送り出していただいた保護者の皆様に感謝いたします。

宇宙科学館見学

2日目午後一番の見学地は、宇宙科学館でした。宇宙の成り立ちや佐賀県の自然に至るまで素晴らしい展示の数々で、体験コーナーもたくさんあり、子どもたちは時間を忘れて見学を楽しんでいました。

長崎市の見学終了

ホテル出発後、史跡出島を班別で見学した後、大浦天主堂、グラバー園などを見学しました。異国情緒あふれる建物や庭園に興味を惹かれたようです。

特に女子は、ハート石探しに熱心でした。

修学旅行2日目スタート

発熱等の風邪症状もなく、皆元気に起床しました。

ホテルを出発する際、このホームページでもお伝えしていた「叶うリボン」を従業員の皆様にお渡ししました。意外なプレゼントに大変喜んでいただいたようです。

きっと今日も素晴らしい1日になることでしょう。

夜の活動

ホテル到着後、少し早めの夕食をいただきました。感染症予防のため、向かい合ってではなく、外を眺めながらとなりました。「今日は、これくらいにしてやるよ。」と友達からおかずをもらい、ご飯を3杯食べた豪傑がいました。

入浴後、長崎の夜景を楽しみ、班長会議をして全ての日程が終了しました。子どもたちは皆元気で、みんなとの旅行を楽しんでいます。

修学旅行1日目終了

修学旅行団は、皆元気に1日の日程を終了して、ホテルに到着しました。

モリモリ昼食を食べたあとは、グループに分かれて平和学習関連の史跡や施設をガイドさんの案内で見学しました。

その後、胎児被爆者の睦門様の貴重な講話をお聞きしました。

再度平和公園に集まって記念写真。「記念像、れいじ君に似てない?」と少しだけ噂になりました。

2時間以上歩き回りましたので、皆んな少し疲れているようです。この後夕食、入浴、夜景見物をして10時には就寝予定です。

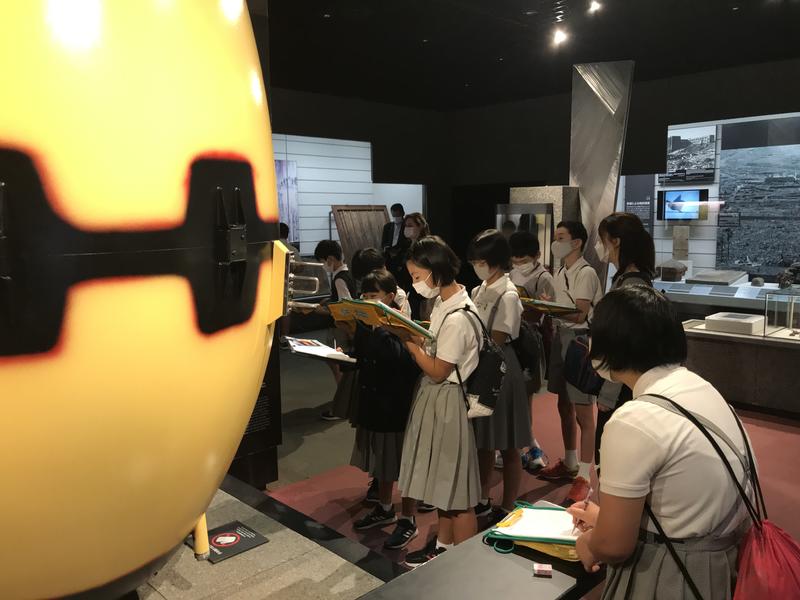

平和学習

修学旅行団は長崎市に到着しました。

平和集会を行い、現在資料館を見学中です。

皆、真剣に平和への祈りを捧げ、学習に取り組んでいます。

修学旅行出発

校長先生の言葉にあったように、感謝を忘れず、感染防止対策をおこたらず、楽しんで来ます。

退任式

星子栄養教諭がお休みをとっていましたが、来週19日(月)から復帰することになり、代替職員としてお世話になっていた古閑栄養職員が、16日(土)で退任となり、本日、お別れの式を行いました。

校長による紹介の後、古閑先生よりお別れの言葉をいただきました。「わたしたちは、野菜にしろ肉にしろ、大切な命をいただいて生きています。いわば生かされた命です。ですからそんな命を大切にしてください。・・・・・。」

その言葉の数々は、子どもたちに染み渡ったことと思います。

その後、委員会でお世話になった永田君と飯田さんからお別れの言葉と花束が贈られました。

そして最後に、全校児童で今月歌い続けている「幸せはこべるように」を手話付きで合唱し贈りました。

お別れするのは残念ですが、今後も給食関係のお仕事に就かれるそうです。またいつかお会いできるといいですね。

なお、子どもたち一人一人に記念品として、鉛筆をいただきました。ありがとうございました。

縦割り班活動

本校では、小規模校の強みを生かして、1年生から6年生までの異学年の子どもたちで構成した縦割り班を作り、様々な取組を行っています。

その代表的な取組が縦割り班掃除です。毎月、掃除場所を変更しながら、掃除の仕方を学び、学校をきれいにしてくれています。

この取組の良さは、学校職員ではなく、上級生が掃除の仕方を下級生に教える点です。床の拭き方、ほうきの使い方、机の運び方に至るまで指導します。そうすることによって自然と上級生としての自覚やリーダーシップが育っていきます。低学年の子どもたちは、上級生のように掃除が上手になろうと頑張ります。1年生が掃除の始まる前から雑巾をもって集まっている姿を見ると、とても温かな気持ちになります。

また、思いやりの心も育っているようです。例えば、机を運ぶシーン。1年生は、上級生と同じように運ぼうと必死になります。でも、上級生の机は重くてうまく運べません。そこに6年生が登場し、一緒に運んでくれるのです。「ぼくが運ぶから、しなくていいよ。」ではなく、1年生の運ぼうとする意思を尊重し、たとえ時間はかかっても1年生のペースに合わせて手伝ってくれるのです。

そんな思いが、重たいジョウロをもって水かけをしようとする1年生への手助けにつながるのでしょうか。

鹿北の子どもたちは、学校やみんなのため、自分に何ができるのか考え頑張っていますよ。

児童集会

9日(金)、朝の時間を使って児童集会が開催されました。今回は、委員会の発表。体育安全委員会、愛校委員会に所属する子どもたちが、活動を通じて知らせたいことやお願いを発表していました。

まず、体育安全委員会。体力テストの結果を学年ごとに分析し、その対策を発表しました。本校は、柔軟性と走力を高める必要があるそうです。体育の時間以外でも、家庭でストレッチをしたり、外で元気に走り回って遊んだりすることを推奨していました。また、体力テストでAクラスだった子ども達の発表と表彰も行われました。

つぎは、愛校委員会。「学校版環境ISO」の取組について発表しました。「学校版環境ISO」とは、節電・節水に心がけるなど、身近でできるちょっとした取組で環境保全を推進しようとする取組です。学校でも環境ISOコンクールが実施され、定期的な調査の結果、5年生がパーフェクト賞を受賞しました。

学校では、教科等の学習以外でもたくさんのことを学びます。それが家庭や地域社会でも生かされるといいですね。

「叶うリボン」づくり

6年生の子どもたちが、熊本豪雨被災地への義援活動に続き、今回は新型コロナウイルス感染症に対する新たな取組を始めました。

今回の感染症について学んでいくうちに、その願いが、「この感染症が早く収束してほしい」「感染症に対する差別や偏見がなくなってほしい」「感染拡大防止のために頑張っているすべての方々に感謝し、エールをおくりたい」という3つに集約されていったそうです。

そして、その思いを象徴する「叶うリボン」づくりが始まりました。5日(月)の昼休みに児童有志がランチルームに集まり、6年生の指導を受けてこのリボンづくりに取り組みました。

このリボンは、その結び目を表から見ると「口」、裏から見ると「十」に見え、あわせて「叶」となります。このリボンを身に付けていると願い(今回は3つの願い)が叶うのだそうです。

近々、このリボンが保護者の皆様や関係する皆様に届けられる予定です。純真な子どもたちの願いを受け止め、この運動にご賛同いただきますようお願いいたします。

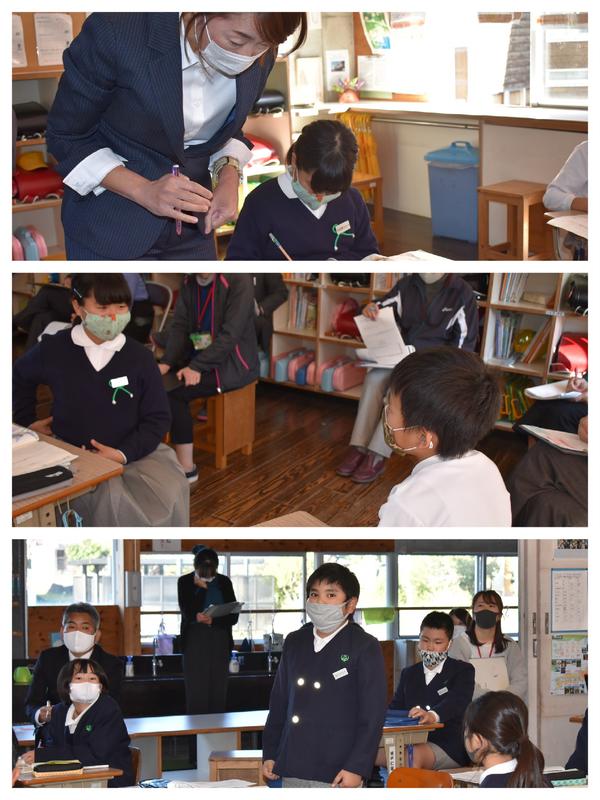

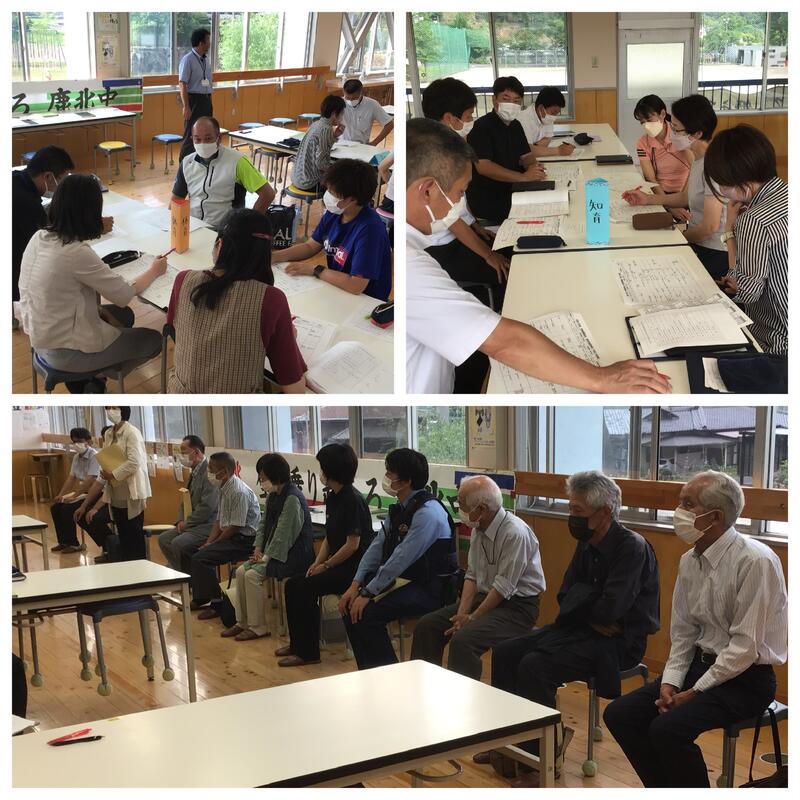

学校訪問

10月2日(金)に山鹿市教育委員会による学校訪問が行われました。保護者の皆様には聞きなれない言葉です。簡単に言うと、学校を所管する教育委員会が、学校運営や担任の授業の進め方、諸表簿の整理の仕方などを点検評価し、その向上に向けて指導・助言を行うものです。私たち学校職員にとっては、年に一度の緊張感のある大切な時間となります。

当日は、教育長を含め、9名の先生方が来校されました。子どもたちが、落ち着いた中に自分の考えを素直に発表してくれましたので、「子どもたちはよく頑張っている。」との評価いただきました。

様々な指導・助言は、今後の授業改善や学校運営に役立て、ひいては子ども達の学校生活が豊かなものになるよう取り組んでいきたいと心を新たにしました。

ぼくは水かけ当番

ゆうと君の学校生活は、水かけで始まります。水道でジョウロいっぱいに水をくむと正門から100m離れた野菜畑へ。そして5畝ほどある野菜の新芽にまんべんなくかけていきます。

「どうして君は、毎日水をかけに来てくれるの?」

「だってぼくは、水かけ当番だから。」

「ニンジンに熱心に水をかけるのはどうして?」

「ぼくたちは、ウサギのお世話をしてるでしょ。おいしいニンジンを育てて食べさせてあげたいから。」

と、なんだかうれしそう。

そんな話を担任の星子先生にすると、

「水かけ当番を決めて、させているわけではないんですけどね・・。」

微笑みながら先生もうれしそう。

鹿北の心

鹿北市民センター前の駐車場です。鹿北小学校のホームページとこの写真に何の関連があるのか、読まれている方にはわからないことと思います。

この写真は、19日(土)。小中合同運動会真っ最中の頃撮影したものです。

当日は、鹿北市民センターと鹿北中運動場を駐車場として開放していました。心配なのは、満車状況。二度三度と巡回しながら空き状況を確認していました。残念ながら、中学校運動場に移動していただいた方もいらっしゃいました。

しかし、写真の2台分のスペースは最後まで空いたままでした。見てのとおり、障がいをお持ちの方、高齢の方、妊娠中の方などに優先的に割り当てられた駐車スペースです。

当日、市民センターを利用される方はいなかったはず。おじいちゃん、おばあちゃんと一緒だったご家庭が、利用されたとしても問題はなかったはずです。

しかし、空車のまま。そこに鹿北町民のモラルや見えない人への気遣いといったものを感じ取ったわけです。うまく言い表せませんが、これが「鹿北の心」とでも言うものなのでしょうか。

鹿北小・中学校大運動会

19日(土)、鹿北小・中学校大運動会を開催しました。新型コロナウイルス感染症予防のため、午前中で終了するという日程となりましたが、さわやかな秋空のもと、子どもたちが光り輝いたひと時となりました。

一生懸命走り、工夫を凝らしたダンスを笑顔で披露し、声を張り上げて応援していた子どもたち。そのひたむきさが十分に伝わってくる内容ではなかったでしょうか。

また、中学校のお兄さんお姉さんたちとの合同開催とあって、練習の進め方、応援の仕方、準備に至るまで学ぶ点が多かったようです。

一つの行事をとおして、子どもたちがまた一回り成長してくれたように思います。この学びを今後の学校生活に生かしてほしいと願います。

運動会予行練習

鹿北小・中学校大運動会が、19日(土)に開催されます。それに先駆け16日(水)、本日の1・2校時に予行練習を行いました。

運動会は、走ったり踊ったりと、これまでの練習の成果を披露する場です。しかし、それだけではありません。運動会を盛り上げたり、スムーズに運営したりするために、それぞれの子どもたちに役割があります。現段階で、何ができており何が課題なのかを明らかにし、その役割を大会本番で十分発揮できるようにし、すべての子どもたちに達成感を味わわせるためにあらかじめ確認を行うのが予行練習です。

雨が心配されましたが、どうにか実施することができました。どの子も実に真剣そのものでした。中学生のお兄ちゃんお姉ちゃんに少しでも近づけるように大きな声を出していました。きっと本番でもすべての子どもたちが活躍してくれることでしょう。

週末にかけて降雨が心配されますが、どうにか実施できることを願っています。

台風一過

台風一過

台風10号の影響により被害をうけられた皆様に謹んでお見舞い申し上げます。

学校は、いつも通り子どもたちを迎えることができました。登校してきた子どもたちの「風の音がすごかった」「台風対策をしていました」「持ち出すものをリユックに準備していました」などの言葉から、各ご家庭での対策がうかがえました。

校内には、風の影響か、階段踊り場にホコリ、中庭には葉っぱがいつも以上に目立っていました。そのことに気づいた子どもたち、声かけに応じた子どもたちが集まってきて、あっという間にきれいになりました。(階段は、3年生、中庭は、4年生が頑張ってくれました。)

できることが増えてきた子どもたち。誰かの役に立つ行動ができる子どもたち。そんな子どもたちの姿を見ていてうれしくなりました。

1年生廊下の風景

「何度でしょう?」

「36度4分。」

「ぶぶ~。36度5分でした!」

「あ~残念。では、消毒をしましょうね。」

毎朝1年生廊下で行われるやり取りです。新型コロナウイルス感染症対策として、毎朝の検温をお願いしています。その確認ができないと教室に入ることはできません。1年生では、その対処が難しいため、毎朝、担任が廊下で出迎えているというわけです。出迎えのため、出勤時刻が早くなるわけですが、上述した子ども達とのやり取り。どこか、子ども達との毎朝の出会いを楽しんでいるようです。ベテラン職員の懐の広さでしょうか。

つぎは、5校時終了前。給食台に連絡袋が並びます。連絡帳ほか配付する宿題プリントやお知らせプリントを、サポートティーチャーが仕分けて入れていきます。長子のみに配付するプリントを分けて入れるのが大変そうです。しかし、長子名は頭の中に入っており、支障はないとのこと。「自分のものは自分でしまえるように成長してくれるのが楽しみ」なのだそうです。

2学期になったとはいえ、まだまだ手を差し伸べることが必要な1年生。細かな配慮の手を離れ成長していく姿をみんなで見守っていきたいものです。

保護者からのお便り

連絡帳を通じて、保護者の方からお便りがありましたので、紹介します。

子どもと2人、〇〇高校のオープンキャンパスに出かけました。〇〇高校の先生が、

「鹿北中の子は、横断歩道や道を右側一列に行くので、すごいなあと思って『なぜ』と尋ねると、『小中学校で言われてきました』と言うので感心しています。我が校にたくさん入学してほしいです。」

と言われました。校長先生にもこのことを言ってもらったら嬉しいです。先生方のおかげでちょっと鼻が高かったです。

鹿北の子どもたちが、いろんなところで誠実で清らかに学校生活を送っているようです。このような、心がほっこりする話題を皆さんと共有できたらいいですね。何かありましたら学校までお知らせください。

熱中症対策

新型コロナウイルス感染症予防のための取組を続ける中、熱中症対策にも本校は力を入れています。

適切な水分補給のほか、状況に応じ激しい運動の制限、空調機器を活用した環境の中での学習などに加え、目に見える形で熱中症予防に関する注意喚起を行っています。

発案は養護教諭。昨年度から、熱中症が心配される時期になると、気温・湿度などを毎時間測定し、熱中症指数として職員玄関前に掲示しています。

現在の気温と併せて、熱中症指数を見ることによって職員はその日の運動内容や運動量を考慮しています。

これから運動会に向けた練習が増していく中、子どもたちが満足できるよう運動環境を整えていきたいと思います。

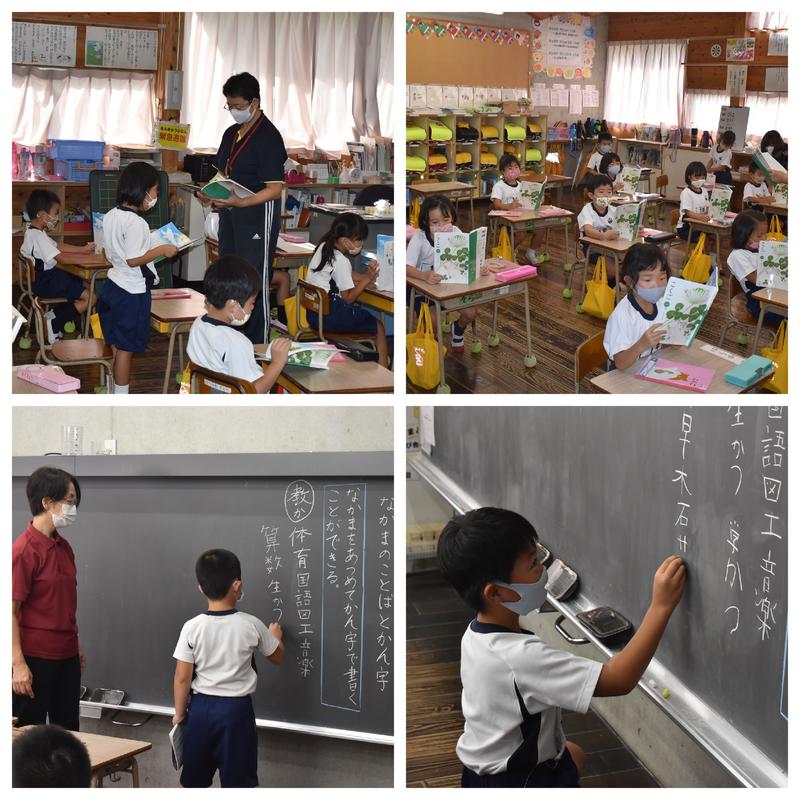

授業参観

今日から9月。2学期も1週間が過ぎ、子どもたちがどんな様子で学習しているのか、参観しました。

1年生は国語の授業、物語「くじらぐも」の音読を行っていました。1学期たどたどしかった読み方も今ではばっちり。みんなすらすら読んでいるのには驚きました。毎日聞いてくださるおうちの皆さんのご協力に感謝します。

2年生も国語。仲間ごとの漢字集めをしていました。「教科名」「食べ物」などお題が出るたび、思いついた漢字をノートに書き、たくさんの漢字を集めていました。そして、友達に知らせたい漢字を前に出て、得意げに書いていました。

3年生は算数。あまりのある割り算で、あまりの数をどのように扱うかを考える内容です。3年生の算数には、担任の馬場先生以外に空き時間の先生が一緒に学習に参加してもらっています。今日は、5年担任の牛島先生。2人の丁寧な指導で、今日の学習も無事クリアできたようです。

4年生も算数。2つの教室に分かれて学習しました。2学期になり、落ち着きを感じさせるようになった4年生。説明を受ける時の聞き方も真剣。私語をすることなく学習が進み、何よりノートのまとめ方が上手になりました。

5年生は算数。3つの分数の足し算引き算に挑戦していました。通分したり約分したりと実に面倒な作業です。そんな中にももくもくと学習を進められるのはさすが上級生ですね。回答を求められると、全員の手がサッと上がりました。

6年生も算数。円の面積を自分たちなりにの方法で求めていました。少人数教室では、中学校の教頭先生と広用紙に描かれた半円のマスを一つ一つ数えながら確認していました。さすがは最上級生。静かな中にも自分の考えをめぐらし解決しようと努力していました。

あおば学級でも少人数ならではの授業が進められていました。あおば1年生は国語で、漢字の書き方の基本事項を学んでいました。あおば5年生は、時刻と時間の関係を模擬時計を活用し、実感としてわかるよう工夫にあふれた授業でした。

今日は、外国語・外国語活動の学習も行われました。堀江先生とロレリー先生にお越しいただき、みんな楽しみながら英語に親しんでいました。

鹿北小・中学校大運動会結団式

28日(金)の1校時、鹿北小・中学校大運動会の結団式を行いました。中学校3年生、小学校6年生がそれぞれの学校のまとめ役となり、整然とした中に熱気に満ちあふれた式となりました。

新型コロナウイルス感染症のため、教育活動が制限され、子どもたち自身が、一つの目標に向かって一致団結して取り組み、その達成感を味わうことができないまま学校生活を過ごしてきました。

そのためか、今回の運動会に向けた子ども達の思いは強く、どうにかその思いを達成させてやりたいと願います。そのためにも新型コロナウイルス感染症及び熱中症対策の徹底を図り、取り組んでまいります。

文部科学大臣メッセージ

新型コロナウィルス感染への不安をみんなが持っています。誰もが感染する可能性があります。感染者やその対応を責めず、更なる感染を防ぐことが大切です。

私たちは、「思いやりの心」「差別に気付き、許さない心」を持っています。不確かな情報に惑わされたり、広げたりすることなく、あたたかい地域・家庭・学校を作っていきましょう。

以下は、新型コロナウィルス感染症に関する差別・偏見の防止に向けて、文部科学大臣からのメッセージです。

2学期の始まりです

2学期の始まりです

3週間の夏休みが終わり、2学期が始まりました。子どもたちが、元気に登校してくれました。

始業式では、代表の3名が、「苦手な算数、計算を頑張る」、「発表をたくさんし、苦手な漢字を覚える」、「運動会や授業へしっかり取り組む」と2学期の決意を発表してくれました。

学校生活の中で、できることが増えてきた子どもたちです。「できることを 自信をもって やること」が大切であり、難しいことへの挑戦ではなく、できることの継続で心を強くしてほしいと伝えました。

また、「新型コロナウィルス感染症に負けない心と体」として、「体を守る」行動と、誰にでも感染のリスクがある新型コロナウイルス感染症による差別をなくし、あたたかい地域・家庭・学校を作ろう、そしてそのことを発信しよう。「心で負けない行動がとれる学校」にしていこうと語りかけました。

2学期は一番長い学期ですが、子どもたちが一番成長する学期です。保護者、関係者の皆さんとともに、子どもたちをしっかり支え、応援していきたいと思います。

外壁工事が完了しました

グラウンド側外壁工事が完了し、足場・防護ネットが取り外され、柔らかい木目の外壁が姿を現しました。

本日、2学期がスタートしました。学校も新しい・新鮮な気持ちで諸活動や取組を進めてまいります。皆様方のご支援・ご協力をお願いいたします。

残りの部分については、次年度以降行われる予定です。(時期未定)

中庭がきれいになりました

夏休み最後の1週間となりました。学童を訪ねてみると、5人の子どもたちが工作をしたり、図書の整理をしたりしている時間でした。先生方も感染対策を徹底されておられました。

学校では、中庭の芝草がきれいに刈り込まれ、刈り取った後の芝のかおりが広がっています。暑い中の作業ありがとうございました。

本当に暑い日が続いています。ピロティの花も元気がありません。あまりの暑さに気温(地表温度)を測ってみると、5分足らずで48.4℃へ上昇!! 花への水撒きでわずかばかりの涼をとりました。花も少し元気を取り戻したみたいです。

皆さんも暑さ対策を怠らず、元気に過ごしましょう。

外壁補修工事が始まりました

グラウンド側校舎一面に足場が組まれ、ネットで囲まれました。

校舎外壁は、風雨に打たれ、強い日差しを浴び、徐々に傷みが見られ劣化が進んでいる状況でした。今回の工事は、グラウンド側の壁面工事となります。表面が削られ、ぬくもりのある木の色が現れました。

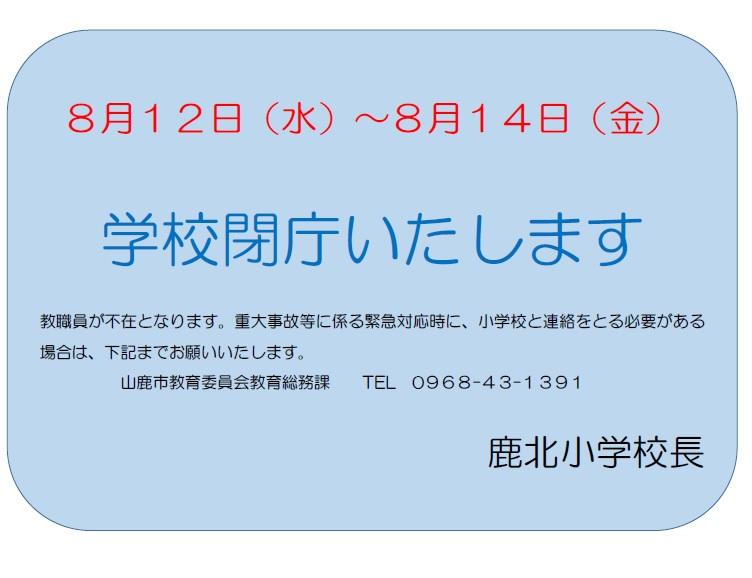

学校閉庁のお知らせ

【鹿北小版 地震・津波】

危機管理マニュアル.pdf

発災時のマニュアル.pdf

地震発災時のフローチャート.pdf

※危機管理マニュアル内の職員名は

出しておりません。

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長 鶴田 史子

運用担当者 教諭 星子 尚子

熊本県子ども家庭福祉課より「親と子のための相談LINE」の紹介がありました。相談無料です。対象は熊本県に住んでいる子ども(18歳未満)及び保護者の方となっています。まずは、友だち登録からしてみませんか。

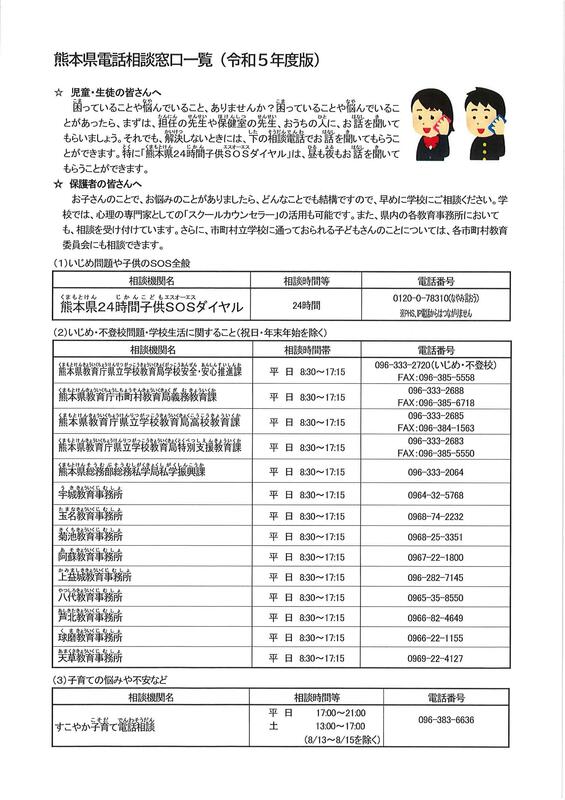

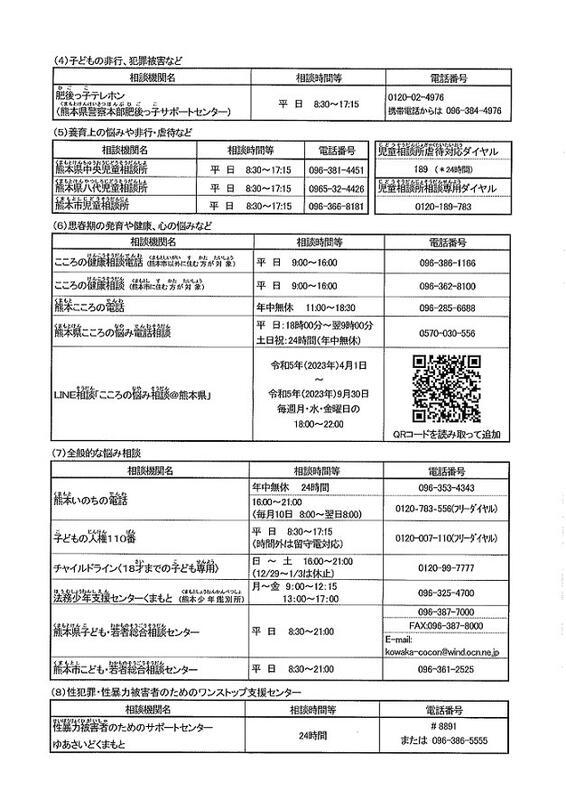

熊本県教育庁より「令和5年度版 熊本県電話相談窓口一覧」の紹介がありました。24時間体制でお話を聞いてもらえる「熊本県24時間子供SOSダイヤル」もあります。一覧を掲載しますので、必要な場合はぜひご活用ください。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

f学校感染症診断書を以前は提出していただいておりましたが、提出の必要はなくなりました。インフルエンザ等の学校感染症(出席停止となる病気)に感染した場合は、医療機関を受診後に、速やかに学校へご連絡ください。