せせらぎの人

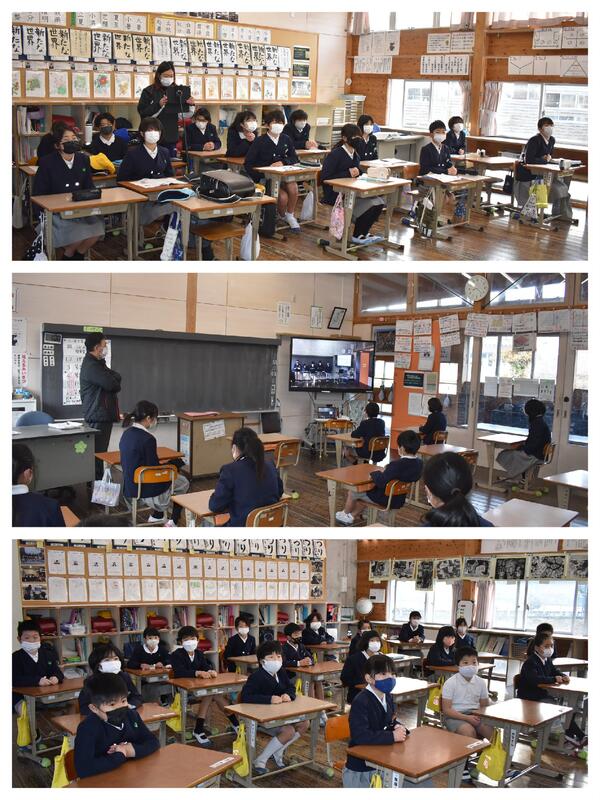

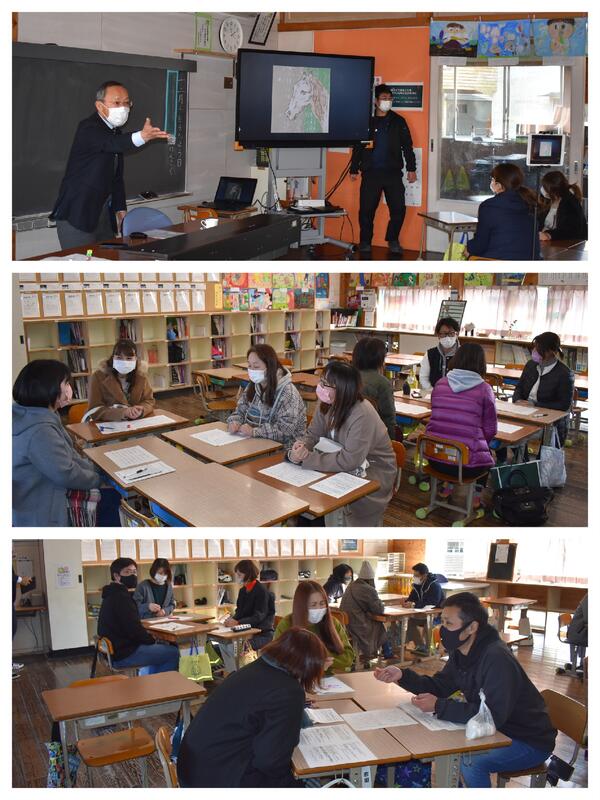

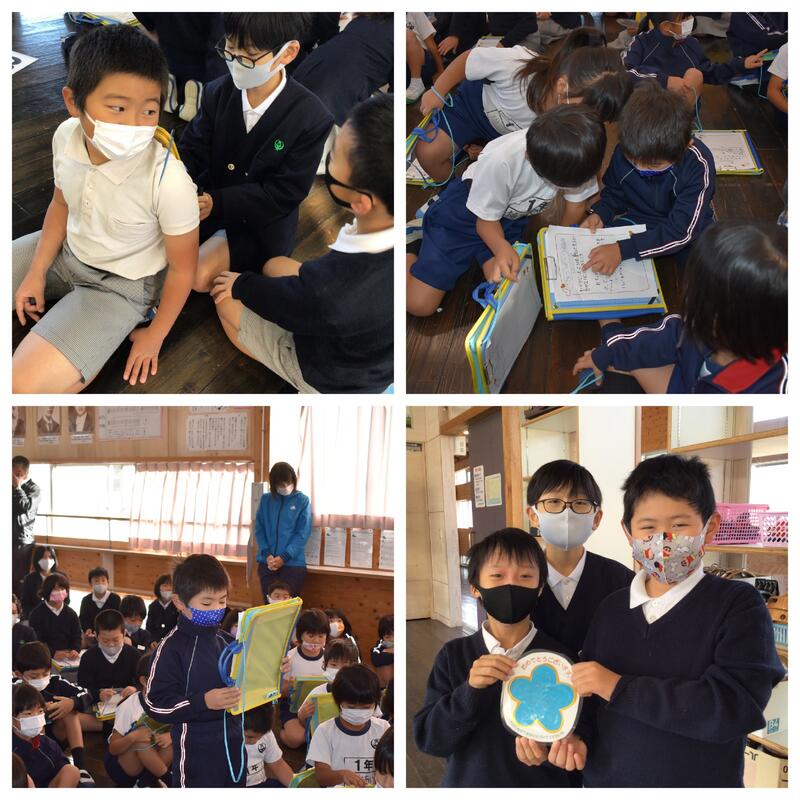

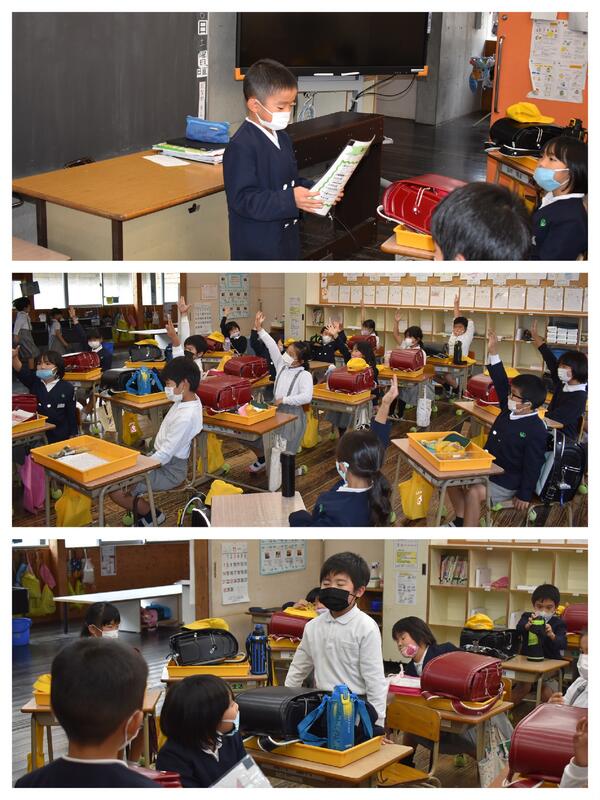

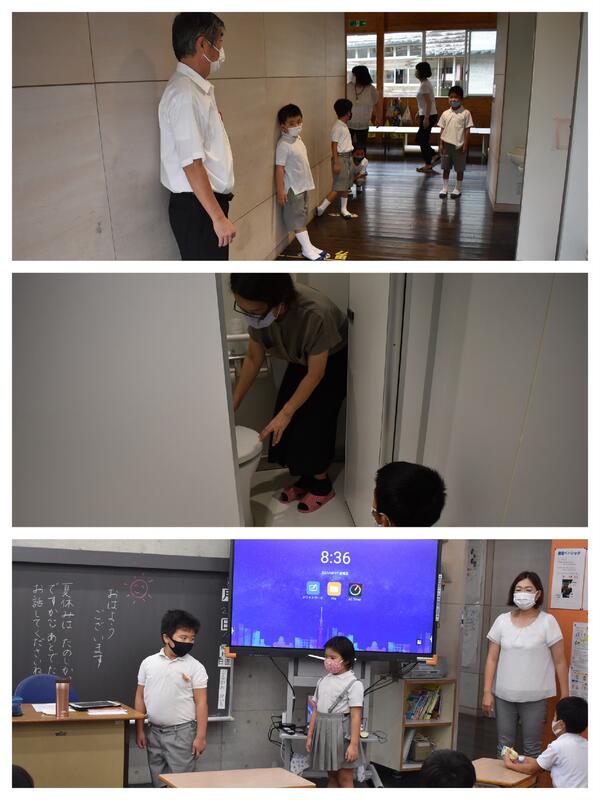

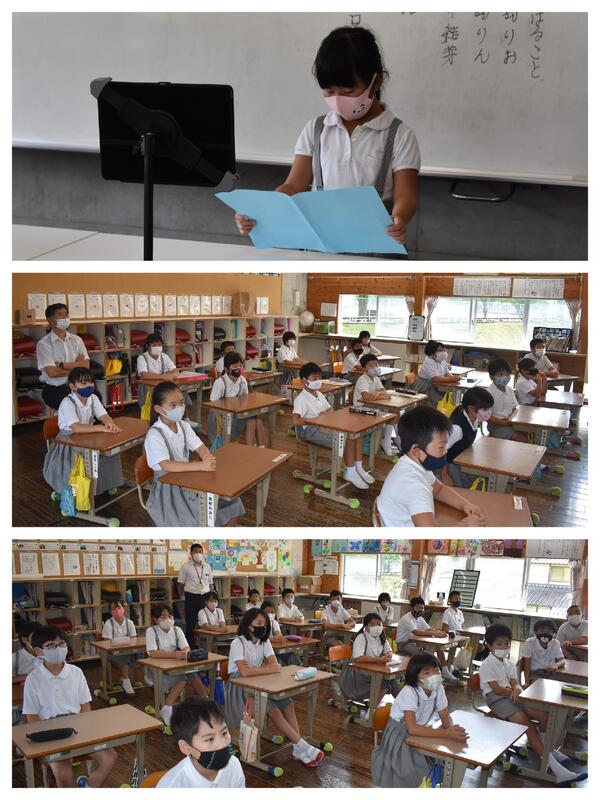

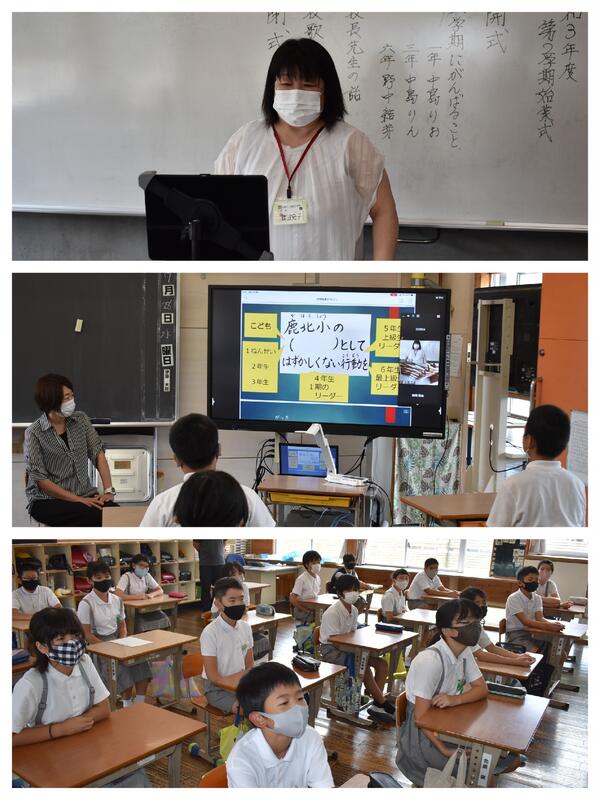

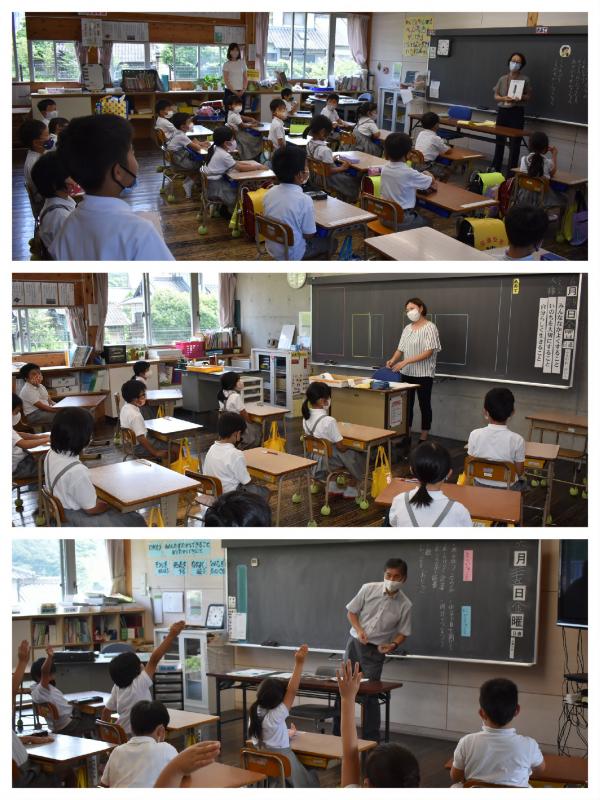

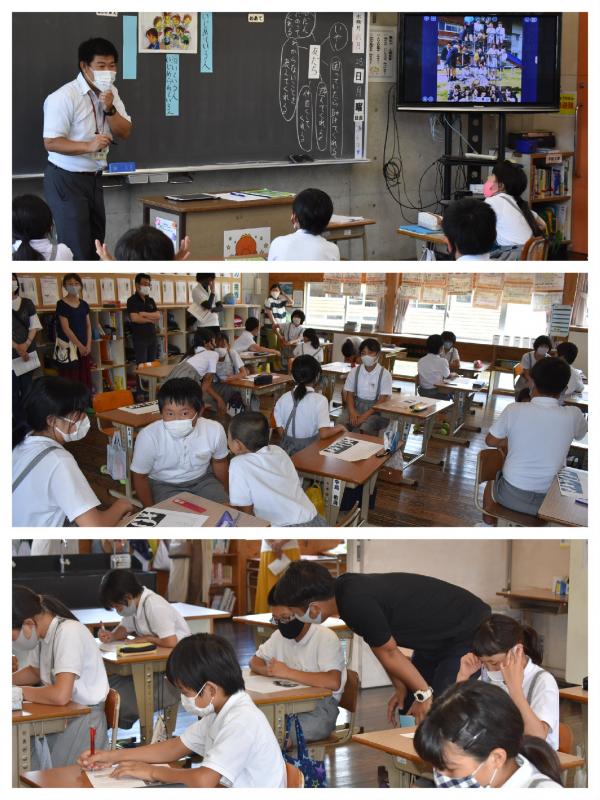

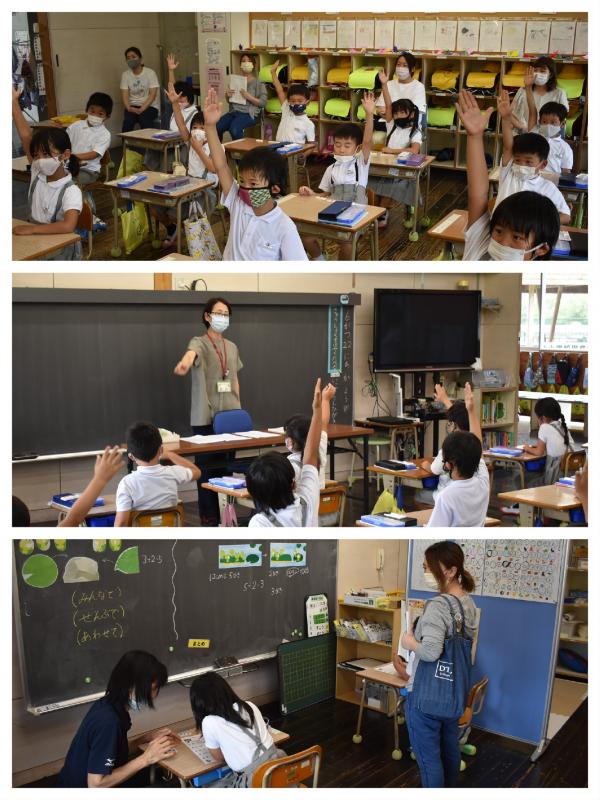

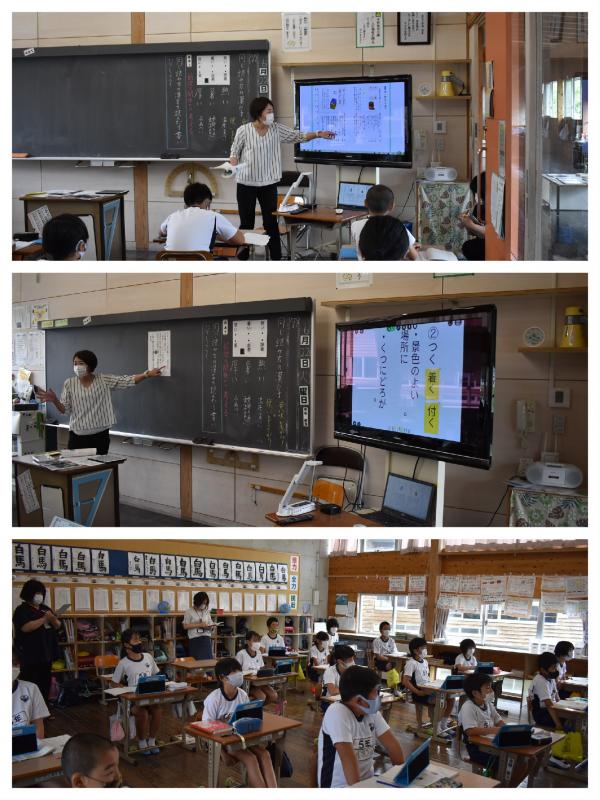

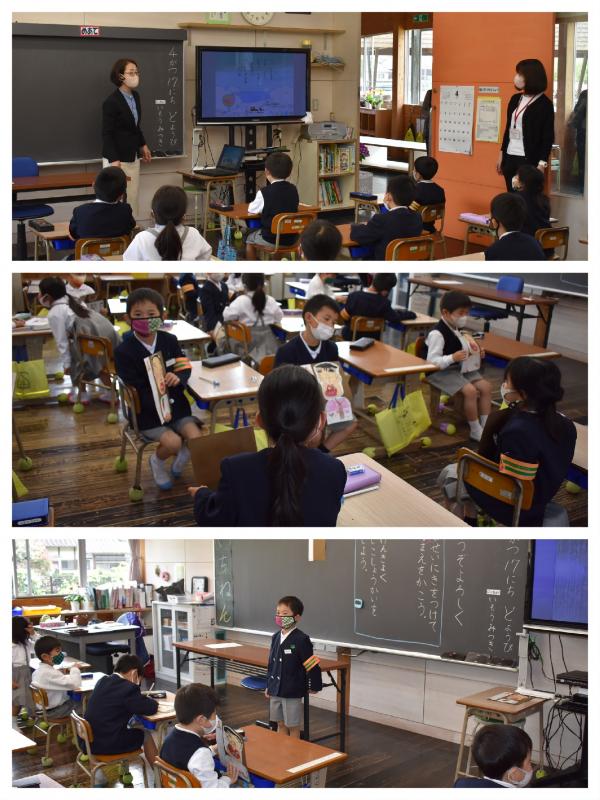

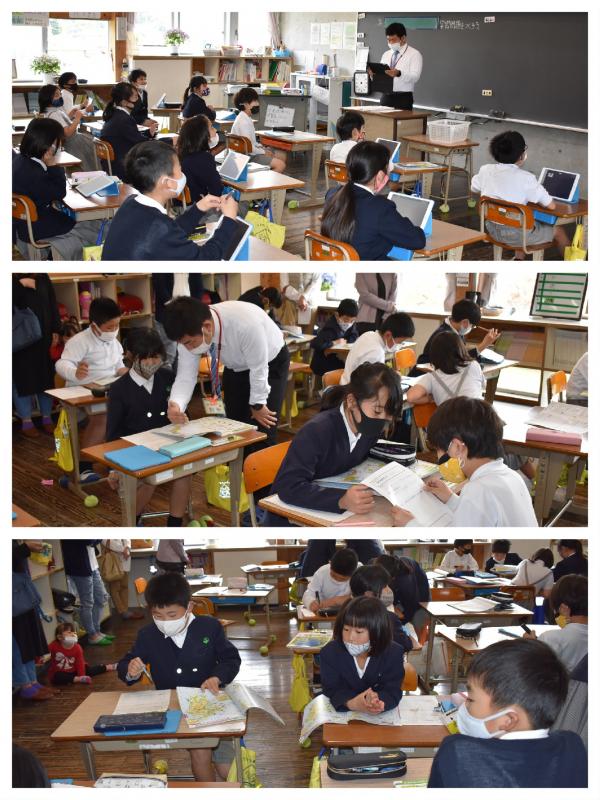

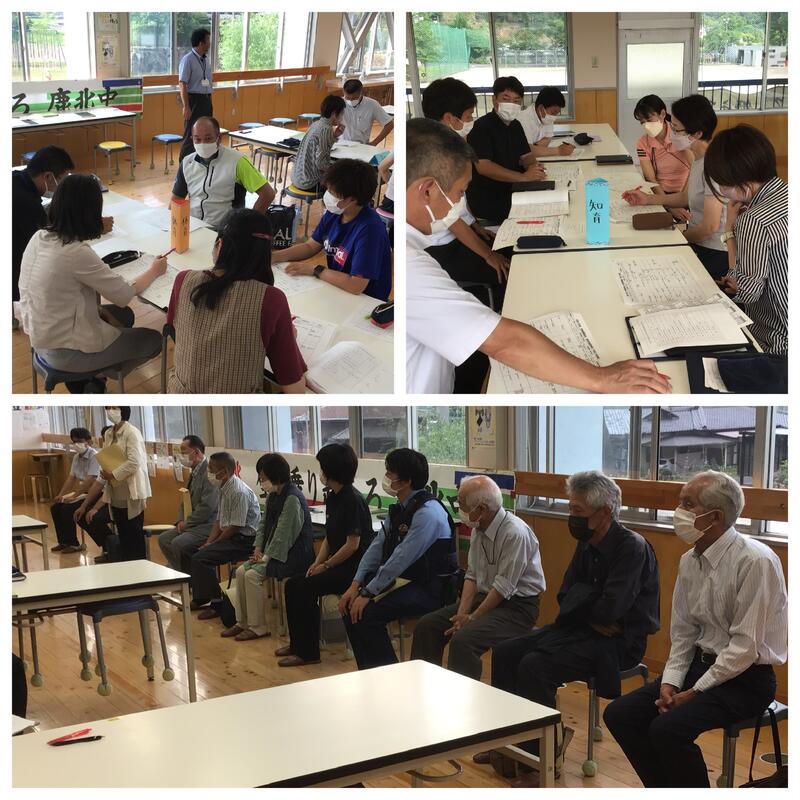

本日は授業参観、学級懇談会、PTA総会でした

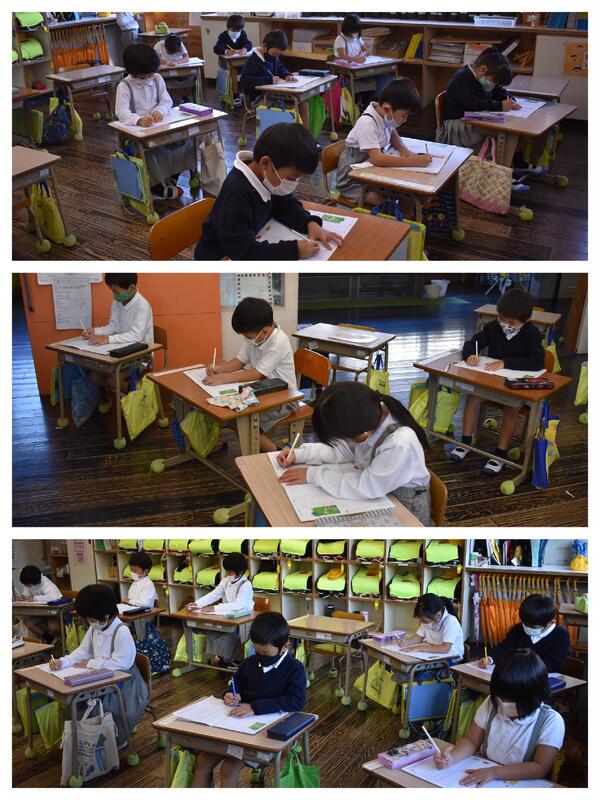

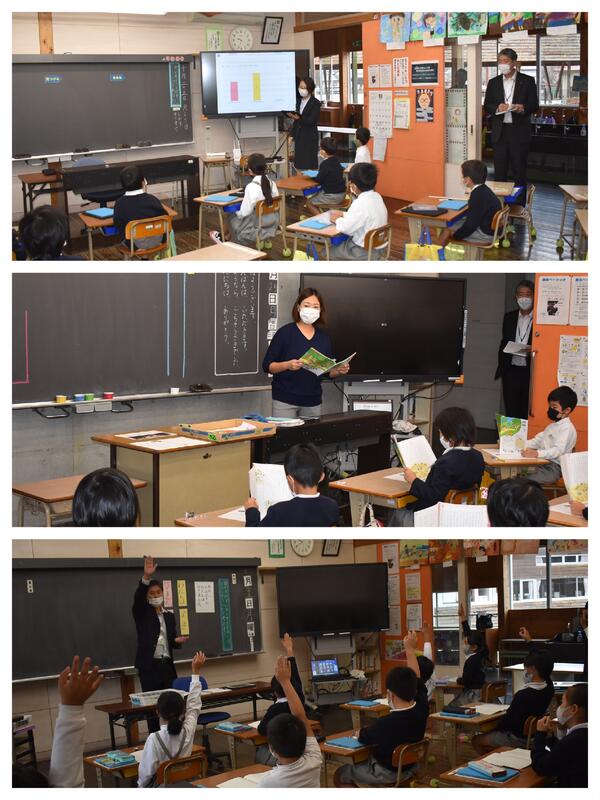

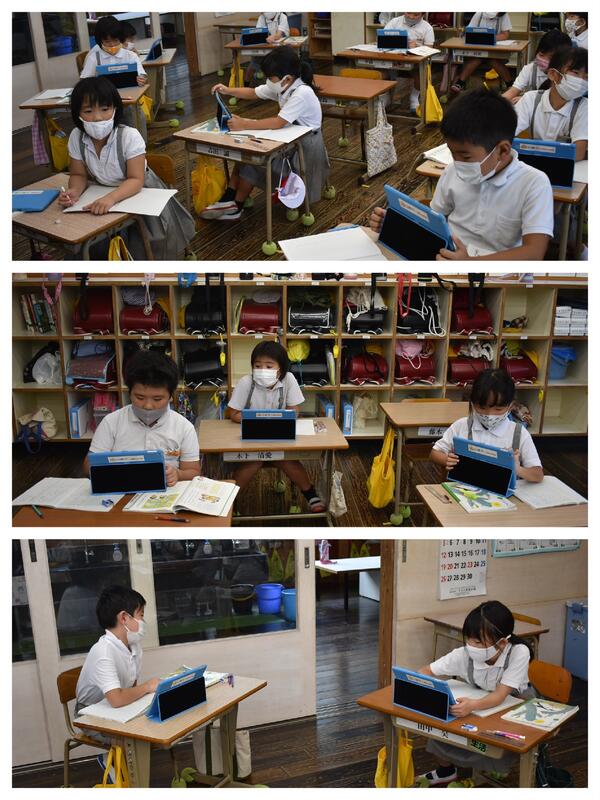

新学期が始まって1週間。本日は授業参観・学級懇談会・PTA総会でした。

入学式からわずか3日過ごしただけの1年生ですが、友だちとの話し合い活動に取り組みました。

他の学年も、算数や国語の学習で、友だちやお家の方と仲良く関わって学習をしたり、じっくり問題に取り組んだりと、楽しく学習を進めている様子を見ることができました。

学級懇談会やPTA総会にもたくさん出席していただきありがとうございました。保護者の皆様の温かい雰囲気を強く感じ、感謝の気持ちでいっぱいです。

今年度も本格スタートです。今後も鹿北小学校の教育活動へのご協力をよろしくお願いいたします。

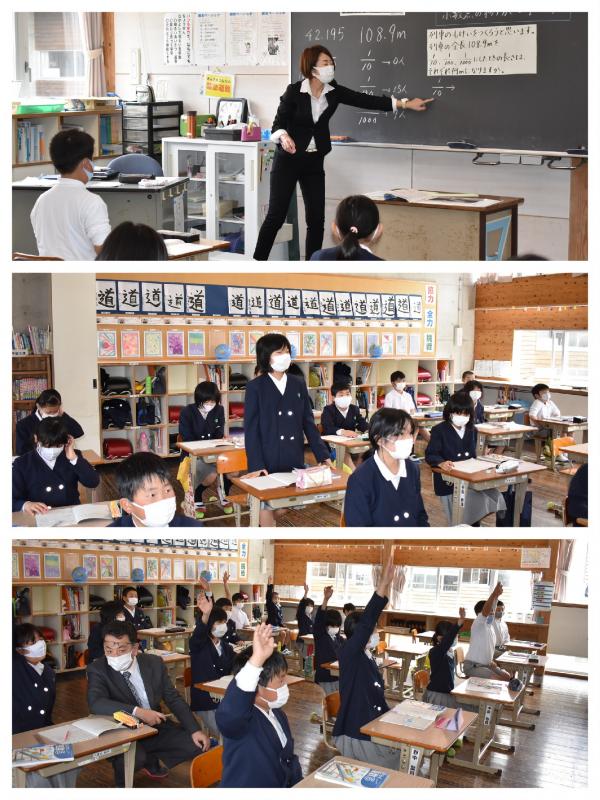

卒業式

24日(木)、第9回卒業証書授与式を挙行しました。コロナ禍の現在、保護者は2名のみの参加。来賓の招待はなし。在校生も参加せず、4・5年生のみが音楽室でリモート中継を視聴するという多くの制約の中での開催でした。

しかし、そのような制約を吹き飛ばすかのように卒業生の姿は凛々しく、そして自信に満ち溢れていました。一人一人の別れの言葉は、大きく明瞭で、そして、感謝の気持ちに満ち溢れていました。保護者の皆さまはもとより、私たち職員も「幼かったあの子ども達もこんなに立派に成長したのか・・・・。」と目頭を熱くしながら見入っていました。

4月からはいよいよ中学生。希望に満ち溢れた毎日を過ごしてくれることを祈念しております。

ご卒業、誠におめでとうございました。

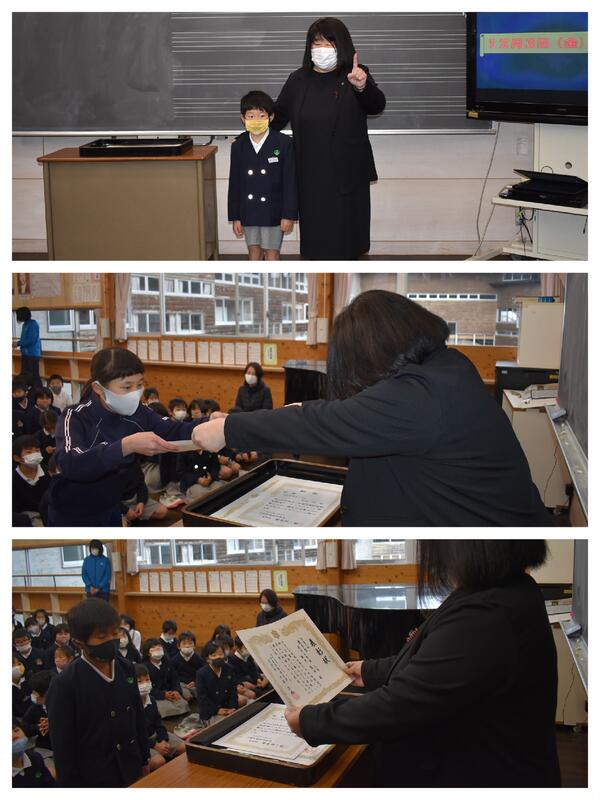

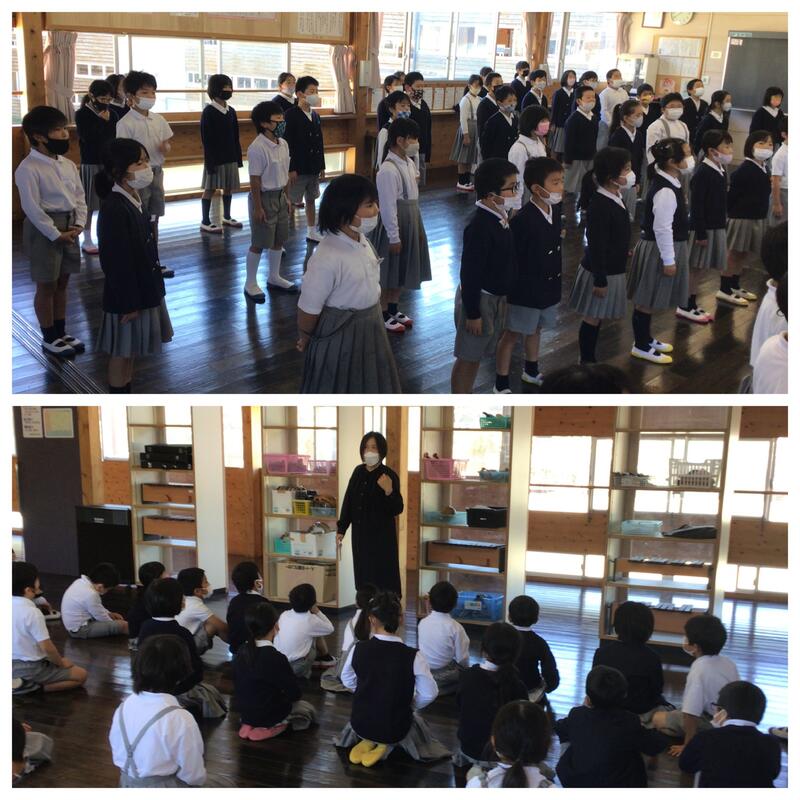

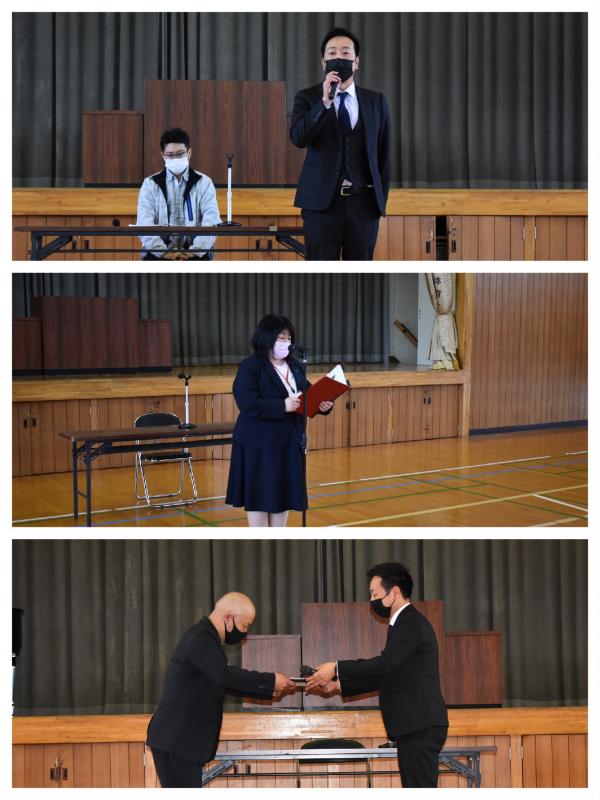

修了式

23日(水)、平成3年度の修了式を実施しました。

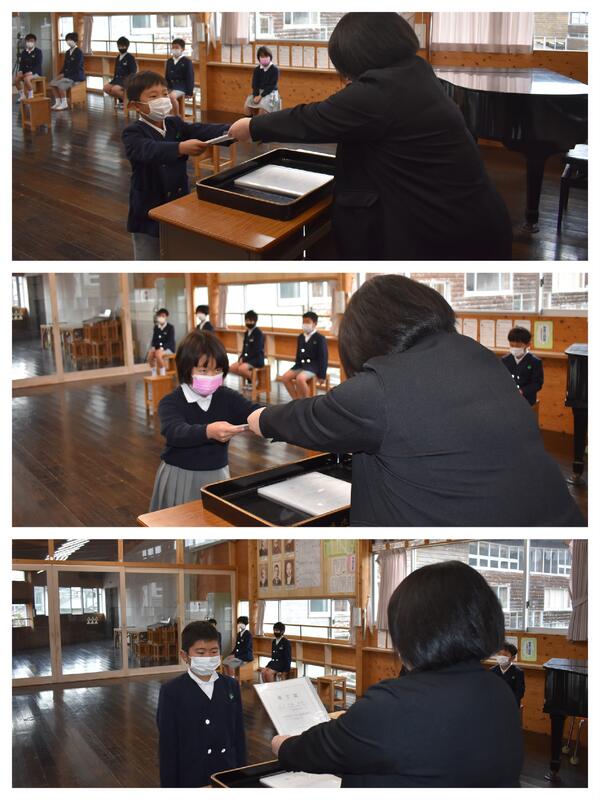

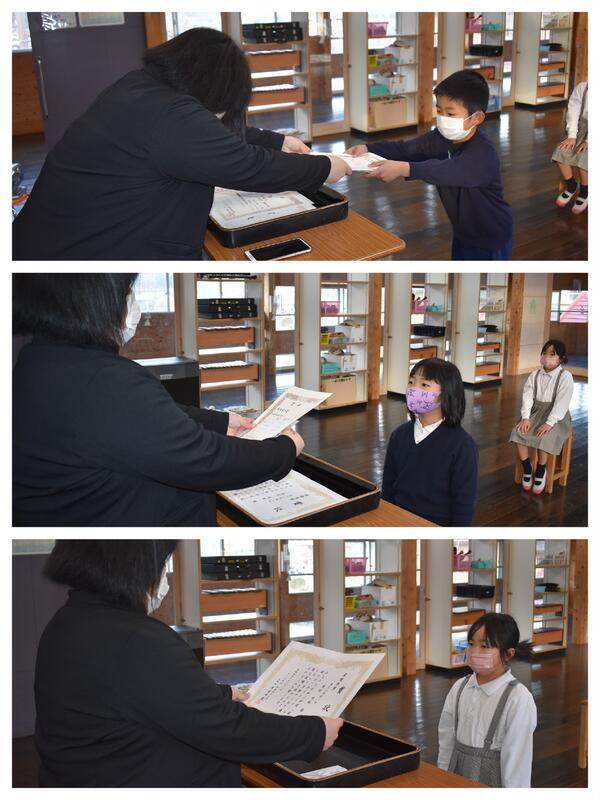

式に先立ち、本年度最後の表彰式。代表者3人が賞状を受け取りました。

次は、修了証授与。各学年一人ずつ代表として受け取りました。

校長講話、校歌斉唱で式は終了しましたが、その後、春休みのくらしについて、養護教諭と生徒指導担当から指導がありました。

授与の代表となった子どもたちは、皆凛々しい姿でした。各教室を回ると6年生は、明日の卒業式に向けての意気込みが伝わるような真剣な態度でした。1年生も話を聞き漏らすことなく聞くことができていました。

4月になると6年生は中学生となり、他の学年の子どもたちも一つずつ学年が上がります。そして、確かな成長とともに心の階段を一段上るのです。

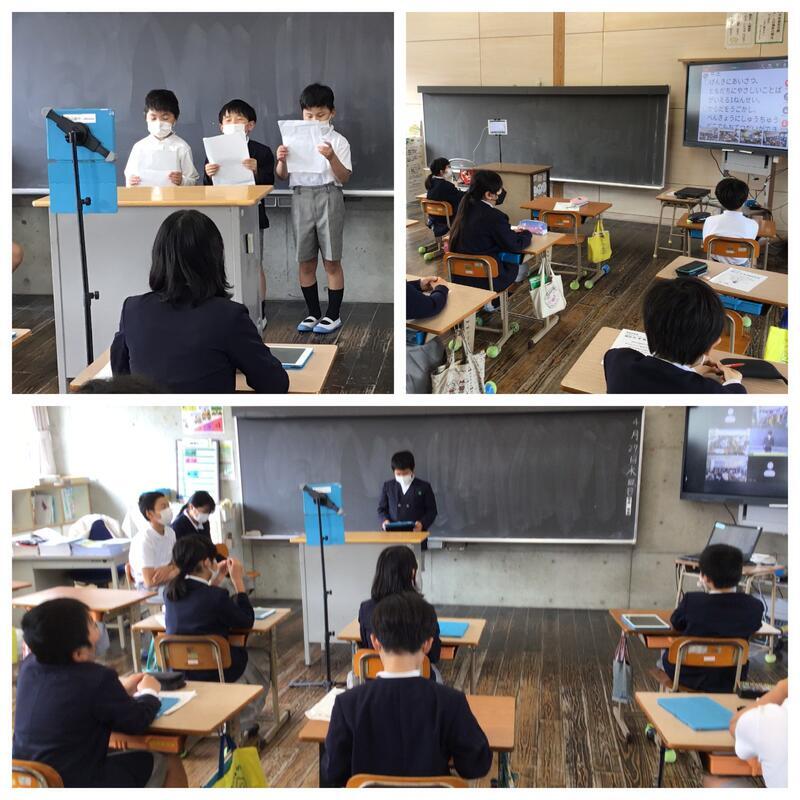

6年生を送る会・送別遠足

11日(金)、卒業を間近に控えた6年生を送る会と送別遠足を実施しました。

まず、送る会、新型コロナウイルス感染症予防のため、リモートで開催となりました。会に先立ち、今日は3月11日、東日本大震災から11年。全員で黙とうをささげました。その後、学年ごとにあらかじめ収録していた動画を配信しました。最後に手作りの感謝状とメダルを贈られると6年生のみんなも大変喜んでいたようです。

送る会では、自分たちの動画が流れるとどの教室からも歓声が上がっていました。遠足では手作り弁当を見せ合うほほえましい光景もありました。制約のある中での開催となりましたが、担当がそれぞれ工夫し、子どもたちが意欲的に取り組み、充実した1日となりました。

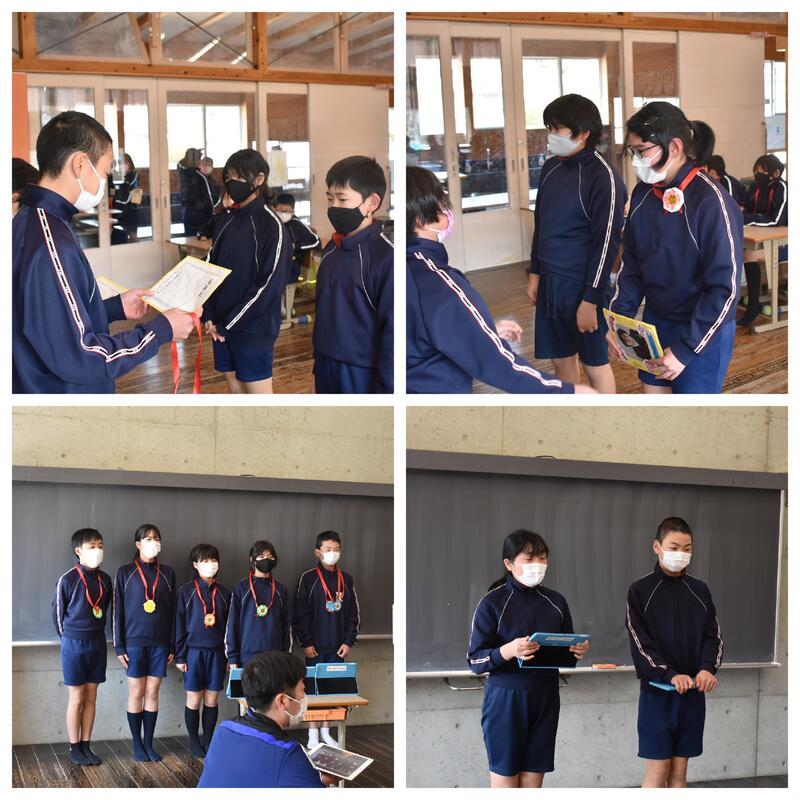

表彰式

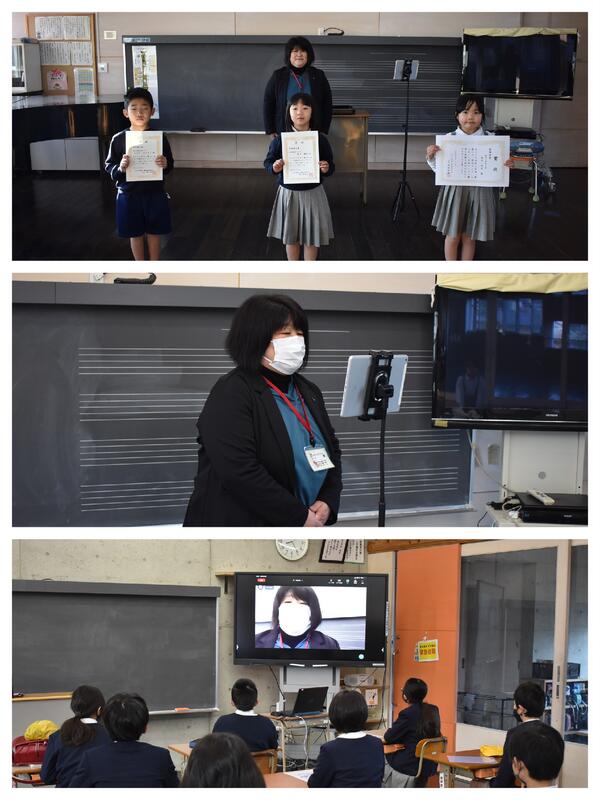

4日(金)の全校集会は、表彰式を行いました。表彰対象は、県文集「ゆめ」、県読書感想画コンクール、税に関する絵葉書コンクールの入選者です。代表者は、皆、凛とした姿で、表彰状を受け取っていました。

感染症予防対策のため、音楽室での代表者によるリモート開催となりました。写真に掲載されるいる子どもたちのほかにもたくさんの入選者がいました。

今回の受賞、大変おめでとうございました。

中学校3年生とのお別れ式

鹿北中学校の3年生が、5日(土)に中学校を卒業します。

本校の子どもたちは、小中一貫教育の取組で、3年生の皆さんに大変お世話になりました。

そこで、卒業式を前に、感謝の思いを伝えることができないかということで、児童会が中心となり、全校児童でお礼の言葉を伝えることになりました。

4日(木)の昼休み時間、中学校の運動場に向かうと、3年生の皆さん他、先生方、そして在校生の皆さん全員で出迎えていただきました。

学年ごとにお礼の言葉を述べ、全員で「ありがとうございました」とあいさつすると、3年生の皆さんから紙テープが投げられました。その光景は、港を離れ旅立つ際のお別れのようでした。

一生懸命お世話をしていただいた良い思い出が、子どもたちの行動につながりました。

中学校3年生の皆さん、子どもたちが本当にお世話になりました。また、皆さんの今後が、幸多からんことを願います。

児童集会

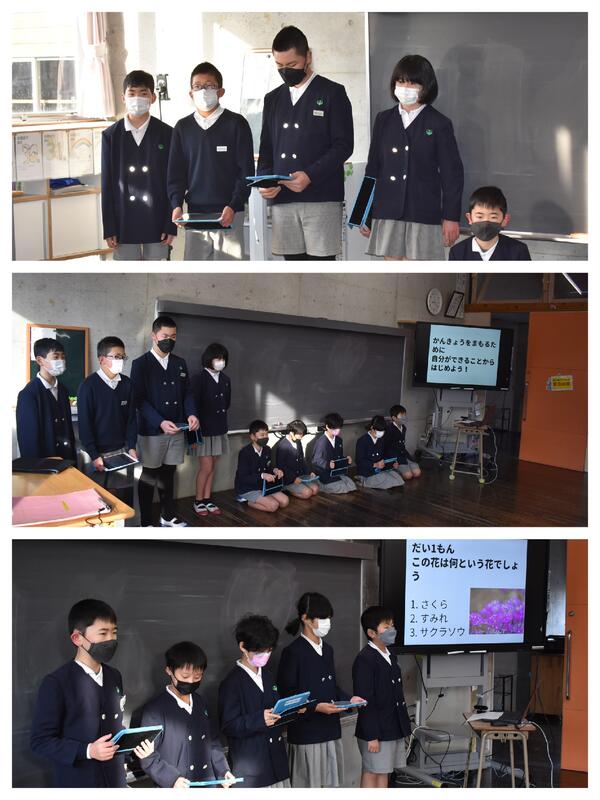

2月18日(金)児童集会を開催しました。今回の代表は、愛校委員会です。

これまで取り組んできた、「学校版環境ISO運動」と草花の栽培の活動を紹介しながら、クイズ形式で環境保全と草花の栽培の大切さを訴えていました。

表彰式

2月4日(金)、児童集会をリモートで開催し、表彰式を行いました。対象は、「小さな親切運動」・「家庭の日」作文コンクールの入選者です。

このコンクールは、鹿北町が特に力を入れて推進しています。表彰式の後、校長からこのコンクールの歴史やその意義についての講話がありました。

代表以外にもたくさんの子どもたちが入賞しました。おめでとうございます。

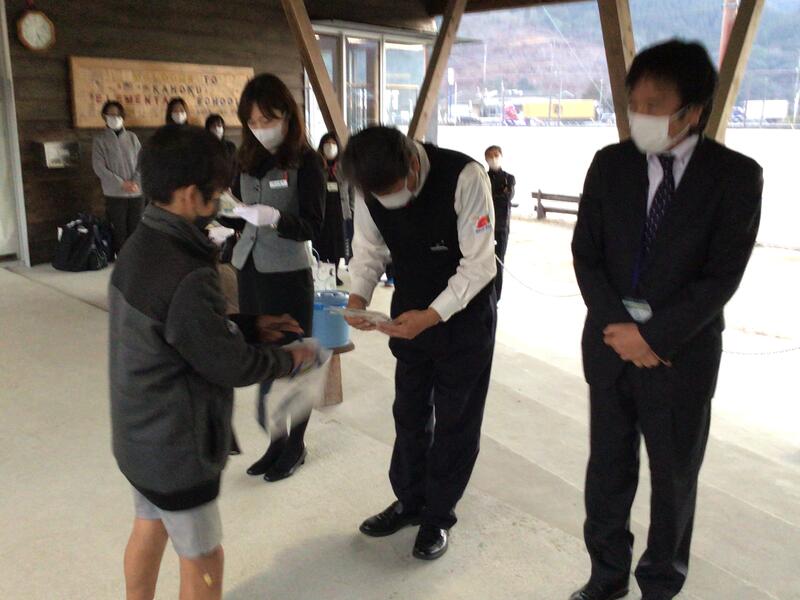

お茶の贈り物

20日(木)、熊本県日本茶インストラクター協会山鹿支部代表の小山玲治氏(小山製茶)が来校され、お茶の贈呈がありました。

同協会は日本茶の普及活動を行っておられる団体で、インストラクターの認定を受けた方が35人、そのうちの一人が小山氏です。新型コロナウイルス感染症、インフルエンザなどの感染症予防のため、子ども達に日本茶を飲んでほしいとの願いで、今回の贈呈となったそうです。

新型コロナウイルス感染症は終息の気配を見せず、今後の感染拡大が懸念されます。また、インフルエンザの流行時期を迎えています。いただいたお茶を飲むことで、感染症を予防していきたいと思います。

熊本県日本茶インストラクター協会の皆様、ありがとうございました。

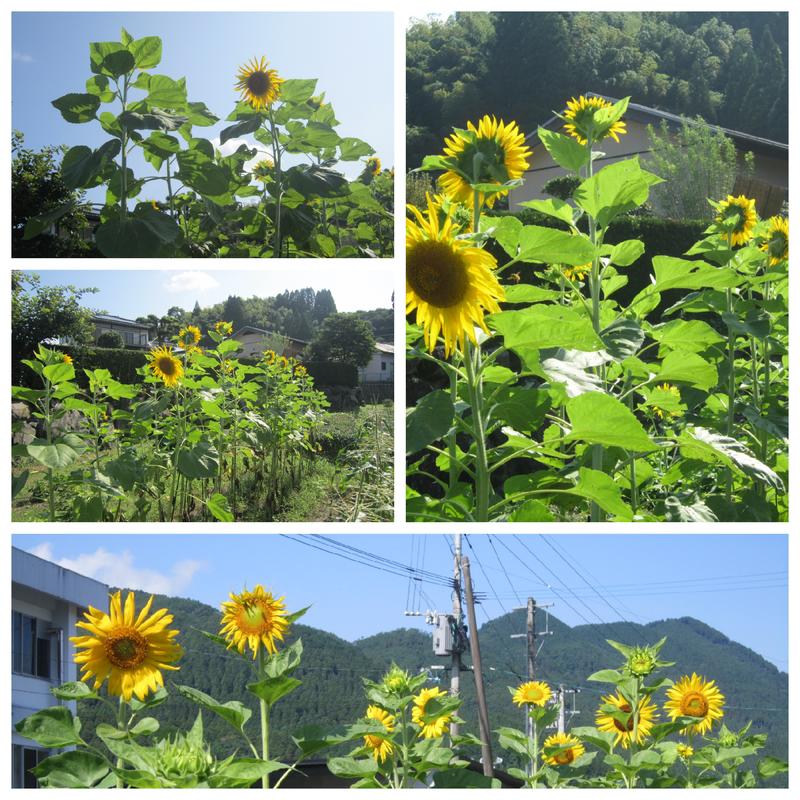

お礼状が届きました

工 孝幸 前校長から受け継いだ「奇跡のヒマワリ」。阪神淡路大震災で亡くなった少女の自宅に咲いたひまわりから取った種です。この種をまき、花を咲かせ、その種をチューブに詰めてタオルハンガーを作り、地域の皆様やお世話になっている方々などへお届けしています。大輪の花を眺めることで、「勇気」「防災」「思いやり」などの思いを持ってくださることを願って、5年生を中心に児童会が取り組みました。

そのタオルハンガーを工 前校長の勤務先である阿蘇教育事務所にお届けしました。すると、所員の皆様から、子どもたちに丁重なお礼状をいただきました。

純粋無垢な子どもたちの思いが共感を呼び、少しずつ広がっています。この活動を今後も継続し、子どもたちの思いがより多くの皆様に届くよう願っています。

うれしいお知らせ

授業から戻ると鹿本町在住の石田様から、嬉しい電話を頂戴たメモが私の机上にありました。その内容は次のとおりです。

「近所のスーパーで買い物をしていたら、ウナギのたれなどを落としてしまいました。しゃがめなくて拾うこともできず困っていると、鹿北小5年生の西田君がやってきて、さっと拾ってくれました。お礼は伝えましたが、とても嬉しかったので電話しました。」

これは素敵な話だと思い、その時の様子を西田君にも聞いてみました。

「お父さんと弟の3人で買い物をしていると、後ろで何か落ちる音がしたので振り向くと、ウナギのたれが20個ほど落ちていました。女の人がどうしようというような困った表情でしゃがもうとしていたので、手伝った方がいいかもしれないと思い、走って駆け寄り落ちていたたれを拾い、ケースに戻しました。女の人から『ありがとう』と言われ、とっても嬉しくなりました。」

鹿北町で「小さな親切運動」が提唱され、今年で60年目を迎えます。どうすべきか熟慮することなく、さっと親切な行動ができる子どもたちが育っています。西田家の家庭教育と長年この運動を推進してきた一つの成果と言えるでしょう。

また、わざわざ電話をしてくださった石田様の行動も人の心を温かにする小さな親切と言えるでしょう。

偶然にも石田様のお孫様二人が通う学校に勤務したことがあります。彼らもまた、明るく素直で、そして親切でした。

新型コロナウイルス感染症の流行で、なんとなくピリピリした毎日が続いています。そのような中、だれもが温かい気持ちになる話題がもたらされ、学校中が明るくなりました。

(照れながら話してくれた西田君)

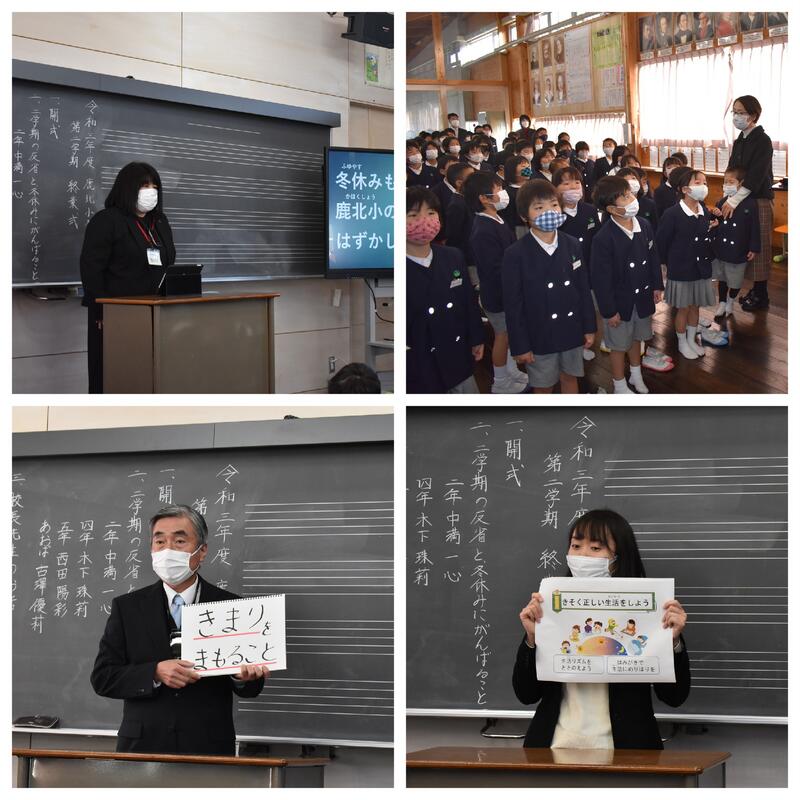

3学期始業式

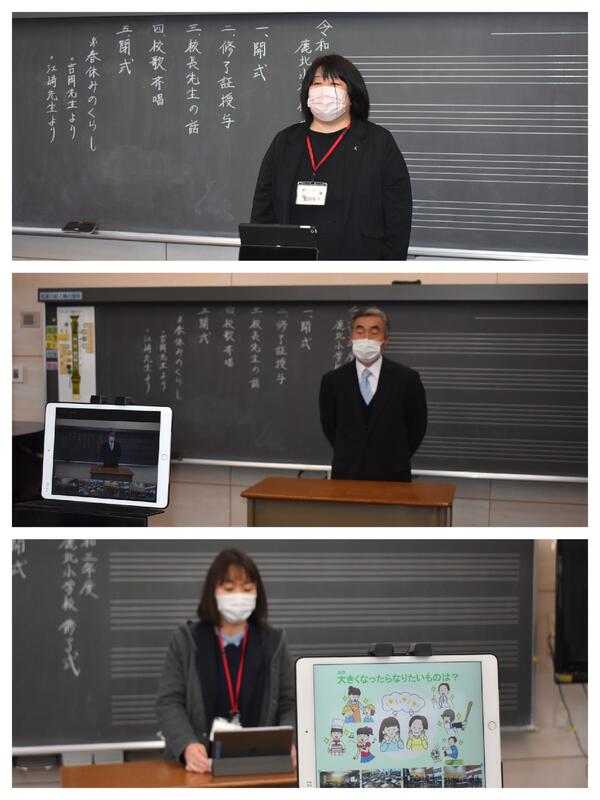

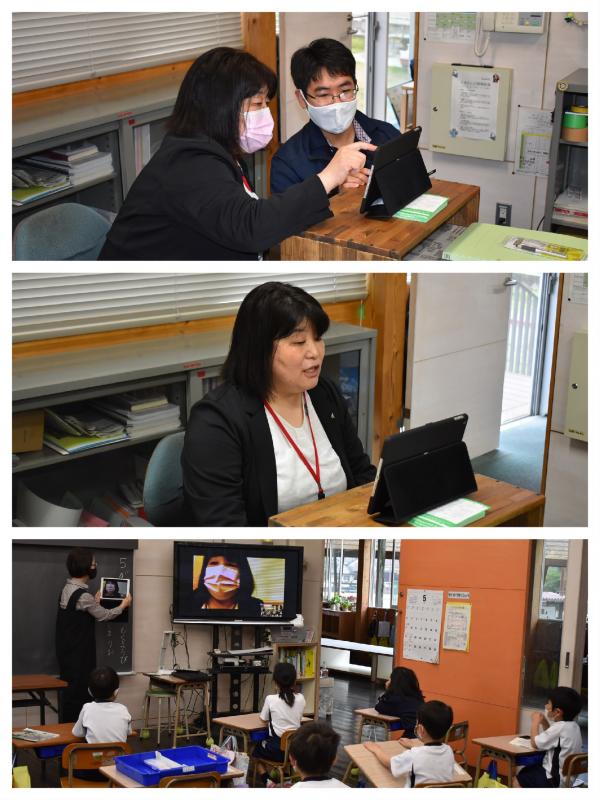

1月11日(火)に3学期の始業式がありました。今回の始業式は新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、リモートでの式となりました。

3学期に頑張りたいことの発表者は1年生安田壮佑君、3年生石川奏さん、6年生古川陽汰君でしたが、それぞれが自分の目標を堂々と発表してくれました。

新型コロナに感染しないよう一人一人が感染予防を徹底し、自分の目標を達成できるように職員も指導と支援を行っていきたいと思います。

新年のごあいさつ

鹿北小学校児童の皆さん、保護者の皆様、地域の皆様、そして一般閲覧者の皆様、新年明けましておめでとうございます。

皆様方にとってこの一年が、素晴らしいものとなりますよう、心より祈念いたします。

職員一同、一丸となって頑張ってまいります。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

(一の坂峠より芋生を眺め、初日の出を拝む)

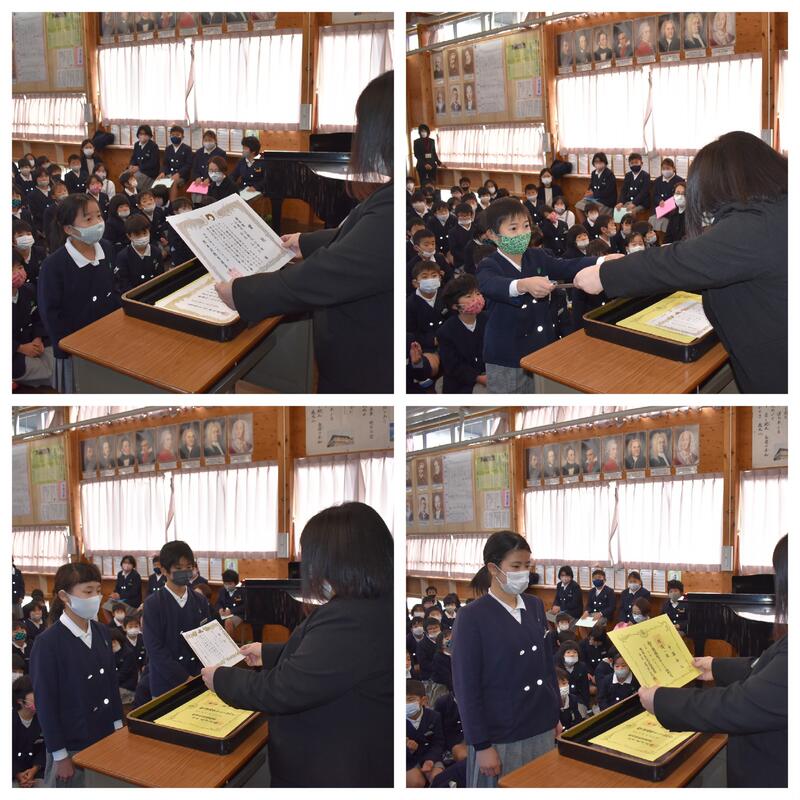

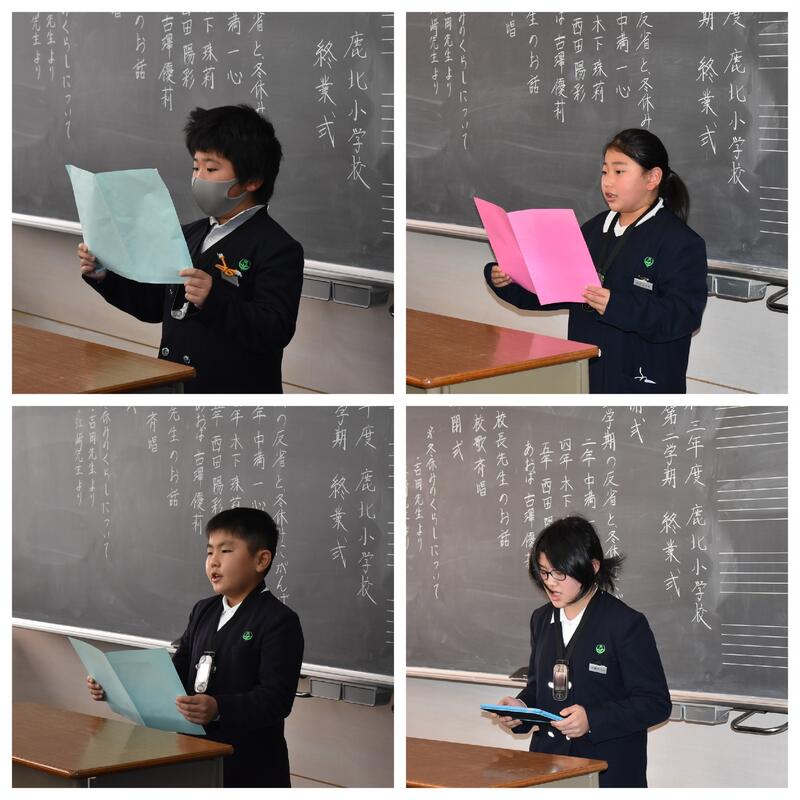

令和3年度2学期終業式

12月24日(金)は、2学期の終業式でした。

終業式の前には、2学期に作品展等で入賞した児童への表彰式を行いました。今回は「心のきずなを深める」ポスター・標語、山鹿市美術展、校内持久走大会、剣道の昇級認定の表彰でした。しっかり頑張った子どもたちに拍手を送りたいと思います。

終業式の中では、「2学期の振り返りと冬休みに頑張ること」を2年生、4年生、5年生、あおば学級の代表の児童が発表しました。それぞれがしっかり2学期の活動を振り返り3学期につなげていけるよう目標を発表してくれました。

校長先生からも、2学期の活動を振り返りそれぞれの学年の頑張りをしっかり誉めていただくとともに、3学期に向けて更に頑張ってほしいことを話していただきました。

鹿北小の児童全員が充実した冬休みを過ごし、3学期に更に飛躍してくれることを期待します。

修学旅行番外編

修学旅行では、お世話になった方々に対して、子どもたちから、ささやかなプレゼントをお渡ししました。

そのプレゼントは、タオルハンガーです。5年生が中心となり児童会で取り組んでいる「未来プロジェクト」で、奇跡のひまわりや花の種をチューブに詰めて作ったものです。5年生は連日昼休みを利用して作り続け、全児童の協力を得て、たくさんのハンガーを作り上げました。

奇跡のひまわりとは、阪神淡路大震災で亡くなった少女の自宅に咲いたひまわりから取った種で、工前校長から受け継いだものです。大輪の花を眺めることで、「勇気」「防災」「思いやり」などの思いを持ってくださることを願って地域の皆様やお世話になっている方々などへお届けしています。

今回、旅先でお渡しすることで、どなたにも喜んでいただき、子どもたちの思いがさらに遠くの地域にも広がったようです。

修学旅行16

修学旅行も二日間の日程を終え終了しました。子どもたちにケガや体調不良もなく、元気に参加できたことが何よりでした。

今回の修学旅行は、新型コロナウイルス感染症予防のため、2回にわたる延期を余儀なくされました。昨年も集団宿泊教室が実施できなかったことから、子どもたちにとってはどうしても実施してほしい行事であったはずです。

12月の実施となりましたが、おかげさまで天候にも恵まれ、寒さも厳しくなく、各施設を貸し切り状態で見学することもできました。

子どもたちは、その都度何を成すべきかを自分自身で考え、行動してくれました。しっかり学び、十二分に旅行を楽しむことができ、また一段と成長してくれたのではないかと思います。

今回の実施に当たって、保護者の皆様には、大変ご心配をおかけいたしました。また、万全な体調管理に努めていただき、子どもたちを送り出していただいたことに感謝いたします。

修学旅行15

最後の見学地、吉野ヶ里遺跡に行きました。国内に2つしかない国の特別史跡の1つです。

弥生時代の終わり、卑弥呼の時代の復元建物の数々を見学しながら、当時の社会や暮らしに思いをめぐらせていたようです。中には、神のお告げを聞こうと祈りを捧げる子もいました。

修学旅行14

修学旅行団は、佐賀県武雄市に移動し、佐賀県立宇宙科学館を訪問しました。この施設では、子どもたちが興味をそそる科学体験ができます。各班に分かれて、様々な体験を楽しんでいました。

修学旅行13

見学の後は、いよいよお買い物タイム。5,000円のお小遣いの中から、家族や自分のために何を買ったらいいのかじっくり考え、計算しながら、買い物を楽しんでいました。中には、残金なしのピッタリに買い物ができた子もいたようです。

修学旅行12

大浦天主堂に引き続き、グラバー園を見学しました。西洋建築の邸宅に、異国情緒を感じていたようです。邸宅のある高台からは、長崎湾を一望でき、自分たちが泊まったホテルを熱心に探していました。

スロープを下っているとハートの形をしている敷石を発見。熱心にさすりながら、淡い恋心が叶うよう願っているようでもありました。

修学旅行11

2日目は、まず、大浦天主堂を見学しました。浦上天主堂に続き、2つ目のカトリック教会の見学となりました。ステンドグラスの美しさに目を奪われた子も多かったようです。

修学旅行10

修学旅行2日目。

子どもたちは、予定の6時には全員起床し、身支度を整えると朝食会場へ。発熱や体調不良もなく元気に朝ごはんを食べていました。

ホテルの係の方に挨拶をすると出発。行ってきます。

修学旅行9

1日の疲れを温泉でいやしたあとは、いよいよ夕食。みんな自分のペースで、もりもり食べていました。

その後、夜景見物をしました。76年前の出来事が嘘のように美しい眺めでした。私たちの暮らしは、父母、祖父母、曾祖父母、そして先人の努力の礎によって成り立っていることを子どもたちとともに実感しました。

おやすみなさい。

修学旅行8

本日最後の訪問地は、出島商館跡でした。当時の建物を復元してあり、異国情緒を楽しんでいました。外国からもたらされ、日本ではここにしか自生していない、デジマノキに興味を持ったようです。また、当時のお役人に扮した方と一緒に写真を撮らせてもらい、とても喜んでいました。

修学旅行7

分かれて行動していた2班が、平和公園に集合しました。ここで、平和集会を開催しました。

力強く誓いの言葉を子どもたちが述べると、他の観光客の皆さんも注目しておられました。中には、その様子を写真におさめている人もいました。

修学旅行6

講話の後は、2班に分かれてガイドさん案内によるフィールドワークを行いました。

「爆心地、浦上天主堂、永井博士が暮らした如己堂、多くの児童を亡くした山里小学校などをめぐったことで、教科書では学べないことをたくさん学べました。」とひなた君が感想を述べると、ガイドさんも感心しておられました。

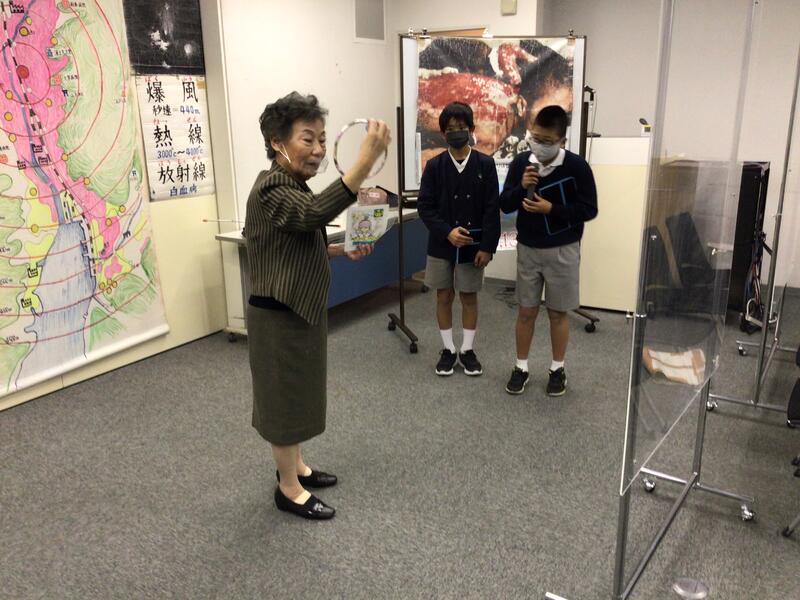

修学旅行5

修学旅行1日目、午後一番目の学習は、被爆された方の体験講話です。講師は八木道子さん。小学校1年生の時、爆心地から3、3 キロ離れた鳴滝町で被爆されたそうです。成人後は、小学校教員となり、以来、平和の大切さ、命の尊さを訴え続けておられます。

最年少被爆者が、現在76歳。最後の被爆者が亡くなったとき、平和学習は終わって良いのかと子どもたちに投げかけられました。そして、平和のバトンを受け継ぎ、後輩たちに渡してほしいと訴えられました。

子どもたちは、熱心にメモをとりながら、お話に聞き入っていました。

修学旅行4

昼食の時間になりました。午前中の緊張した学習から少し解放されたようで、おいしい中華料理に舌つづみをうっています。職員のご飯をもらいに来る子やご飯まんが盛り三人衆も現れました。

修学旅行3

午前中最後の見学地、国立追悼記念館を訪れました。ここには、原子爆弾でお亡くなりになった方々の名簿が納められています。

全員で哀悼の意を表する祈りを捧げました

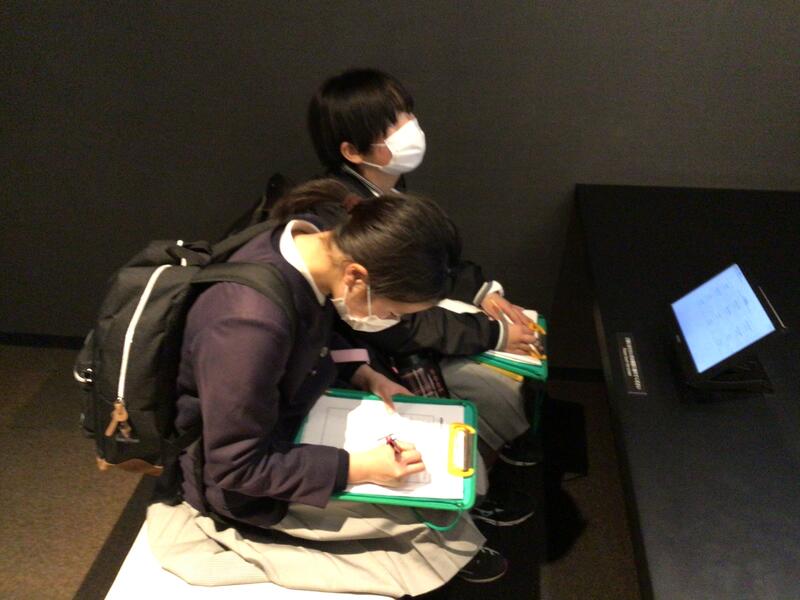

修学旅行2

修学旅行団は、長崎に到着し、原爆資料館を見学しました。事前学習をしていたとはいえ、原子爆弾で倒壊した建物の一部や熱線で溶け、折れ曲がった金属、そして被災された方々の写真などを目の当たりにして何がしかのショックを受けたようです。皆、静かに、真剣に見学をしていました。

修学旅行1

21日(火)いよいよ修学旅行が始まりました。子ども達全員発熱もなく、元気です。

この旅行が、深い学びとなり、信頼の絆がより強くなる機会となることを願っています。

それでは行ってまいります。

ベンチ修理

子どもたちが安全な学校生活を送れるよう、学校では、遊具他、施設設備の安全点検を月1回行っています。

その点検で、市民グラウンドに設置してある木製ベンチの不具合が見つかりました。木材を留めるねじ部と部材に隙間が生じ、ぐらぐらするというものです。

そこで、その修理を市民センターに依頼すると、その日のうちに社会体育課の方々と対処していただきました。しかし、ねじの部分に腐食もあり、人力ではなかなか締まりません。

すると、鹿北市民センターにお務めの立山健介さんから相談を受けた、浦方区在住の渡辺賢一さんがトラックに電動機材を積み込み、駆けつけてくださいました。

寒い中、二人で修理をしていただいたおかげで、10台ほどのベンチが、元のように丈夫になりました。

子どもたちのためとはいえ、ボランティアで迅速に対処してくださるその心遣いに大変感謝いたします。ありがとうございました。

交流給食始まる

13日(月)から、鹿北小中学校の交流給食が始まりました。今回は、感染症対策のため、小中学生が一緒に食べるのではなく、小学生は中学校に、中学生は小学校に行って食べるという方法に変更となりました。

第1回目は、4年生が中学校1年教室で、中学1年生が4年生教室で食べました。

4年生にとっては、足が届かないほどの高い椅子と机で、中には足をぶらぶらさせながら食べている子もいました。逆に中学生は、小さな机と椅子に大変窮屈そうに食べていました。「いつか自分たちもこんな大きな椅子と机がぴったりとなる時が来るんだなあ。」「こんな椅子と机がぴったりと合う、小さい時があったんだなあ。」互いに感慨深く感じ入っていたようです。

外に目をやるとジャガイモ畑がありました。中学校建設当初、ここは池でした。いつの頃からか、小銭が投げ込まれるようになり、合格祈願の池となりました。「あの頃、こづかいがなかったから1円玉を投げ込んだなあ。」私も中学生時代に思いをはせていたのでした。

この交替給食は、20日(月)まで続けられます。

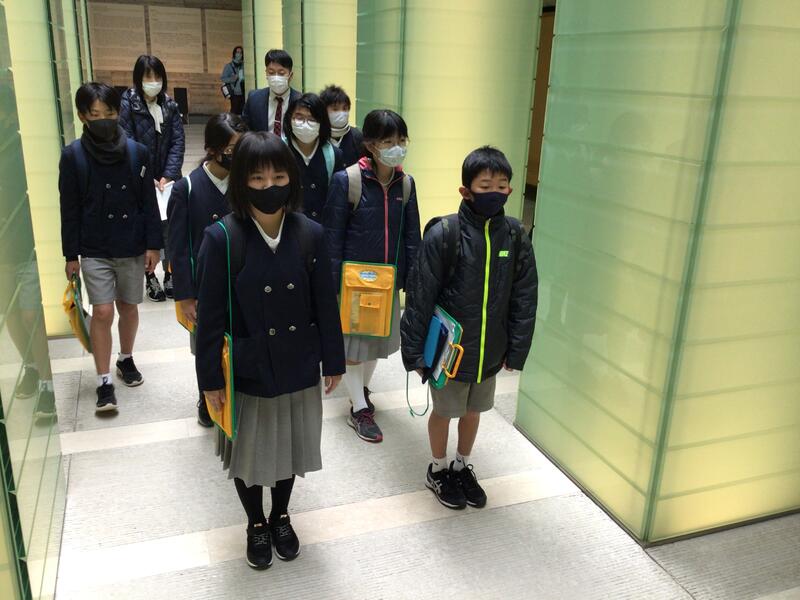

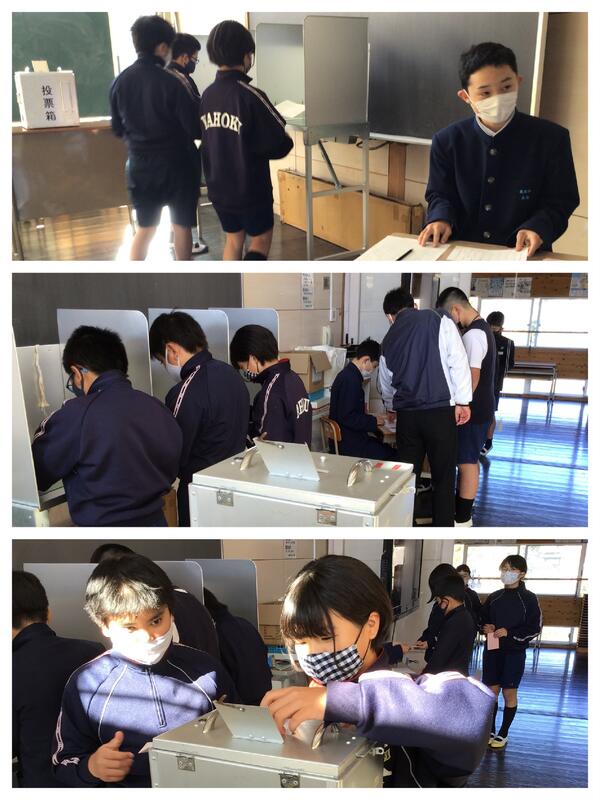

鹿北中生徒会選挙

先週、鹿北中生徒会選挙が行われ、来年度の生徒会執行部が決定しました。この選挙に6年生も参加しました。

「自分たちが入学する中学校の生徒会執行部選挙に6年生も加わったほうが良いのではないか。」という中学校の提案によるものです。

登校時の選挙運動に始まり、立会演説会、そして少人数教室に設置された選挙会場で、選挙管理委員立ち合いによる投票と子どもたちの自治意識を高めるには大変良い機会となったようです。

鹿北中生徒会、そして生徒会担当の先生方、大変お世話になりました。

行事満載の一日

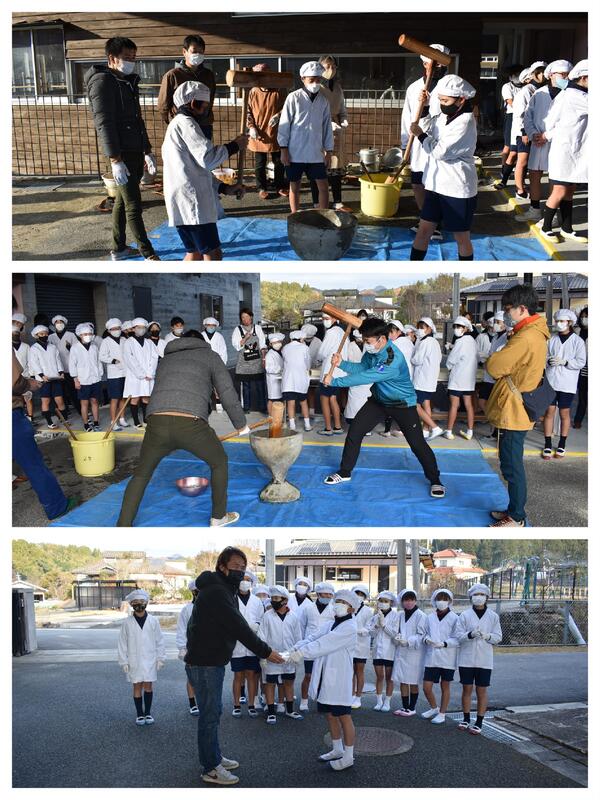

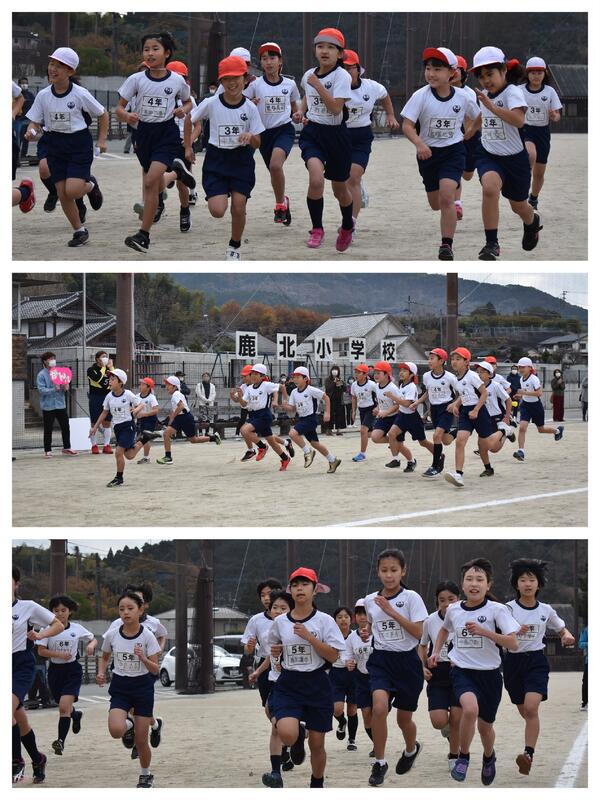

10日(金)、5年生の餅つき大会、授業参観、持久走大会、PTA研修会などたくさんの行事を実施しました。

まず1つ目は、餅つき大会。5年生の学年委員さんには、前日から準備をお願いしました。当日も5年生の保護者の皆さんとPTA役員の皆さんには7時30分に集合していただき、餅つきの準備をしていただきました。

5年生は、広見農業同志会の皆さんの支援を受け、田植え、稲刈りを行い、当日の餅つきに至りました。昨年、実施できなかった6年生も急遽加わり大盛り上がりとなりました。

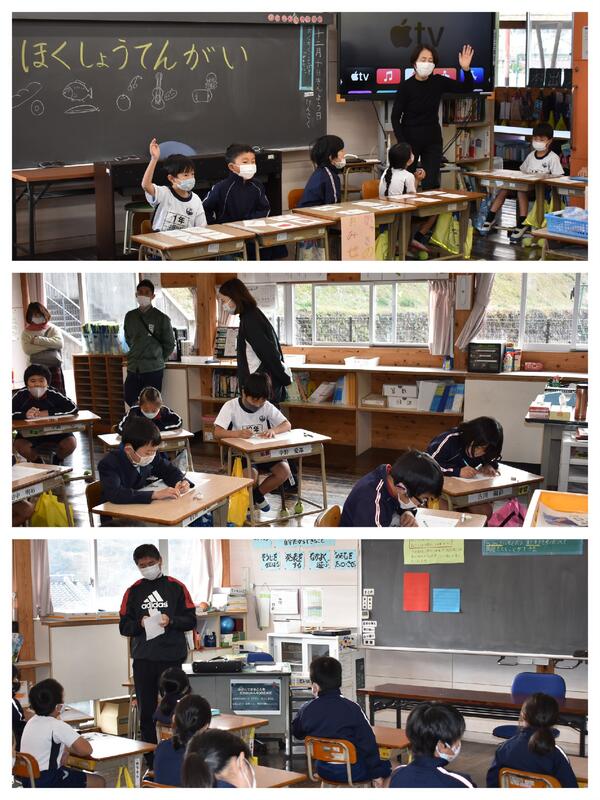

2つ目は、授業参観。5カ月ぶりの保護者の皆さんの参加ということもあって、子どもたちも朝から興奮気味でした。みんな元気に先生の質問に答えようと頑張っていました。

3つ目は、持久走大会。例年授業参観と別日に行っていたものを、多くの保護者の皆様に見ていただきたいと考え、同じ日に実施しました。多くの皆様の応援のおかげで、新記録も誕生したようです。また、TKUテレビ熊本の取材もあり、思いがけないサプライズとなりました。この取材内容は、15日(水)「英太郎のかたらんね」(9:50~10:50)で放映されます。ご覧ください。

4つ目はPTA研修会。元山鹿中学校校長で「『親の学び』プログラム」トレーナーの田上先生を講師にお招きして実施しました。各教室からは、歓声が上がり、熱心に協議をされている姿が見受けられました。参加体験型の有意義な研修となったようです。

その後は、学級懇談会が行われました。保護者の皆様には、昼食のためにいったん帰宅していただき、再度参観していただなど、終日の行事となりました。ご協力大変ありがとうございました。

寒い朝

朝の冷え込みが、大変厳しくなってきました。

そんな中でも子どもたちは、大変元気です。ジャンパーを着ていないと登校指導ができない自分と違って、いまだに半袖半ズボンで頑張っている子もいます。そうこうすると、柿原・宮迫班の子どもたちの元気なあいさつの声が、消防署横から響いてきます。

登校指導を終えて校舎に戻ろうとすると掃き掃除を頑張る6年生の姿がありました。運動場では、持久走大会に向けて自主練に励む子どもたちもいます。

今日の朝の活動は持久走。体育安全委員会のかけ声で一斉に走り出します。白い息を弾ませながらみんな走る走る。終わったころには、みんな体も心もポッカポカ。丸まっていた自分の背中もしゃんとまっすぐに伸びました。

お茶をいただきました

6日(月)、山鹿市茶業振興協議会より、子どもたち一人一人にお茶の寄贈がありました。

お茶に含まれるカテキンには、ウイルスを不活化させる効果があるそうです。

そこで、ワクチン接種が行われていない小学生に、お茶を飲んでもらうことで、少しでも感染予防につなげたいとの思いから、今回の寄贈が計画されました。この日、協議会のメンバーが手分けして、市内の小学校すべてに寄贈が行われました。

本校には、古田製茶代表古田氏と岳間製茶中満氏にお越しいただき、健康委員の6年生が受け取りました。協議会の皆様のご厚意に、子どもたちも大変嬉しそうでした。

山鹿市茶業振興協議会の皆様、大変ありがとうございました。

全校集会

3日(金)朝の時間に、全校集会を開催しました。

まずはじめに、1日に転入してきた2年生の紹介が行われました。

つぎは、表彰式。今年度も科学展をはじめ、県のコンクールに入賞する作品を、数多く出品することができました。鶴田校長から、それぞれの代表に表彰状が手渡されましたが、どの代表も大変引き締まった素敵な態度でした。

最後は校長講話。「リーダーとは何か」について、短時間ではありましたが、分かりやすい例を引用しながらのお話となりました。

いよいよ令和3年もあとわずか。より良いまとめができるよう職員一丸となって取り組んでいきます。

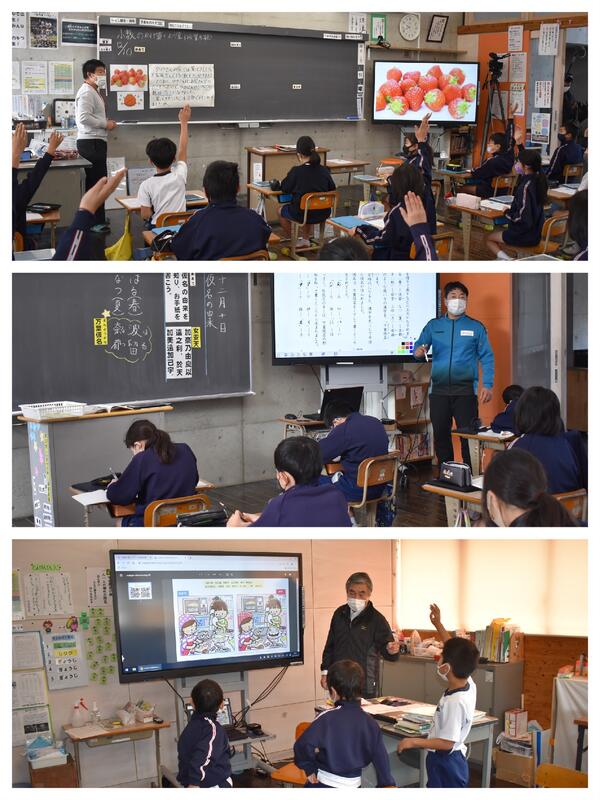

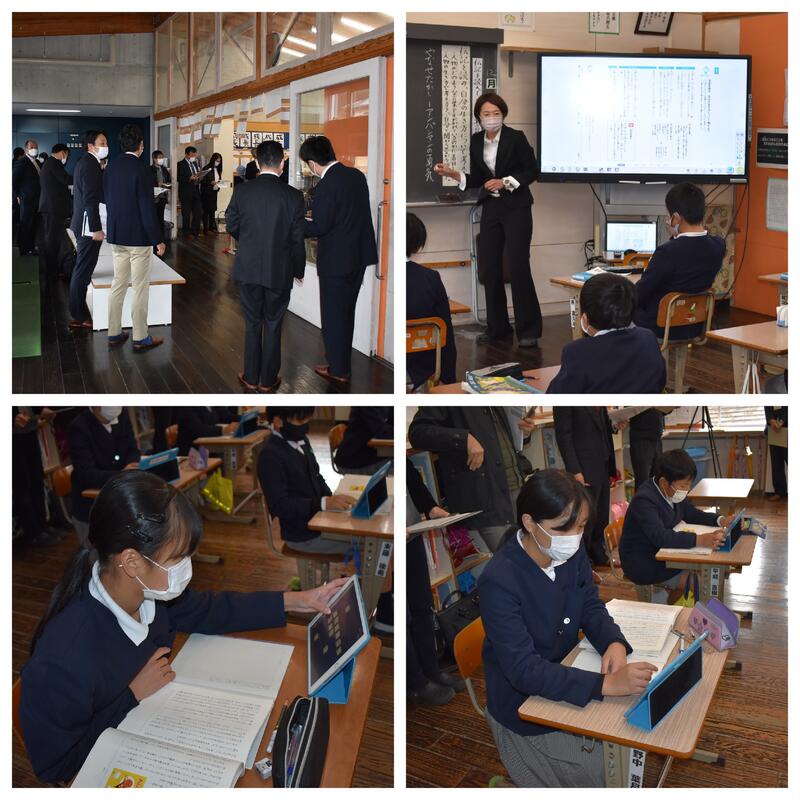

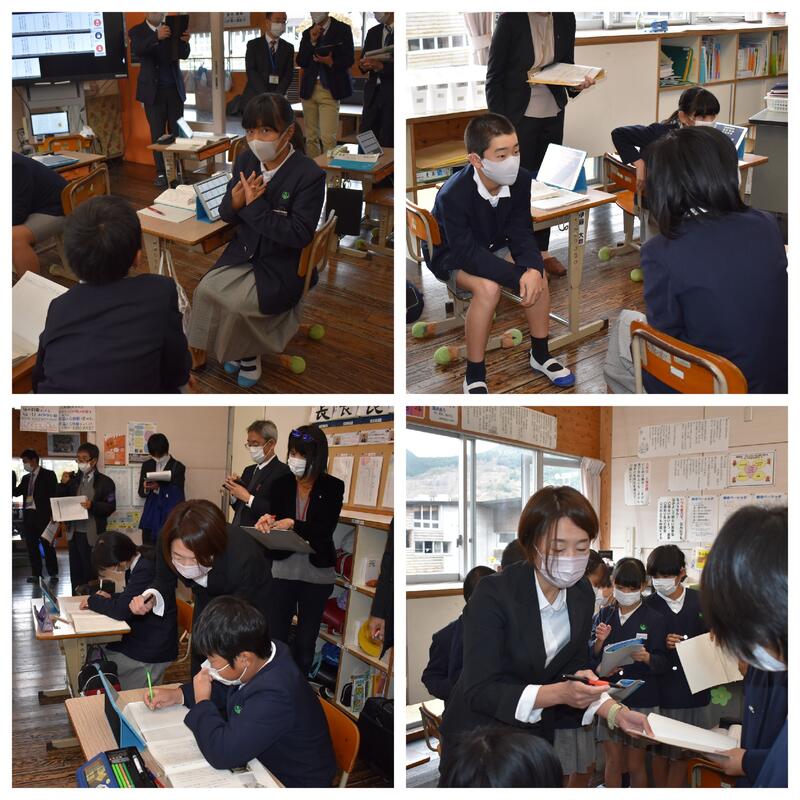

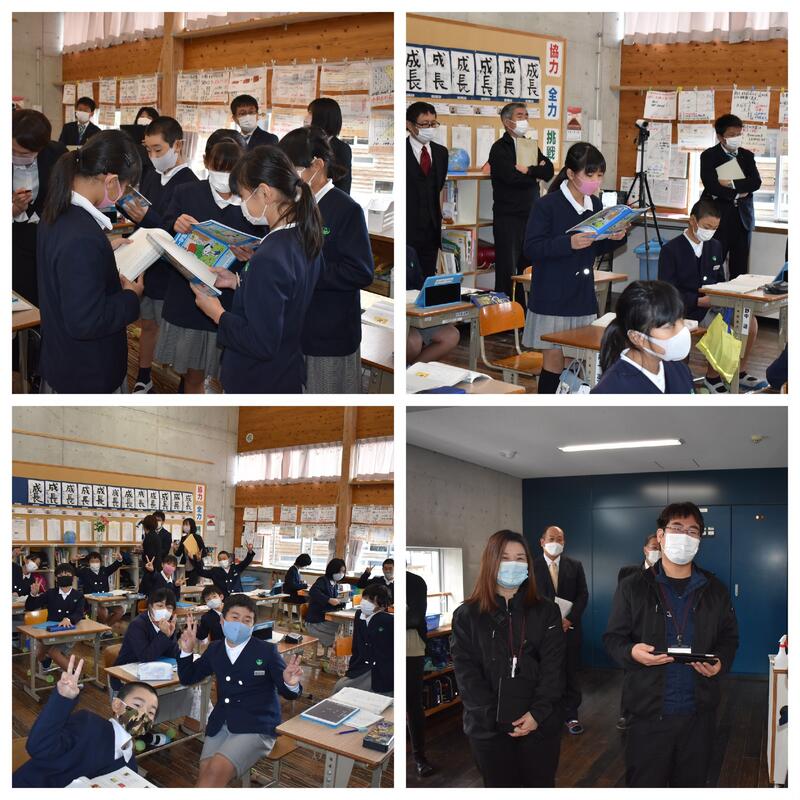

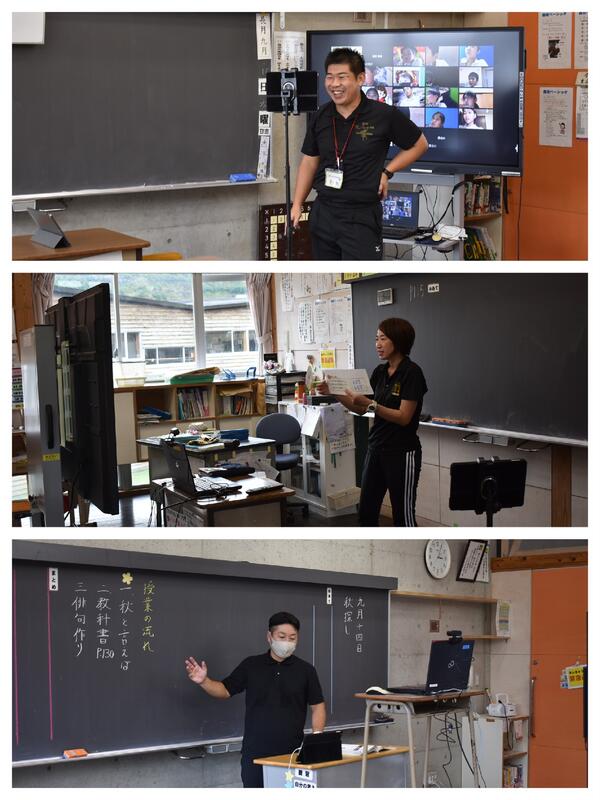

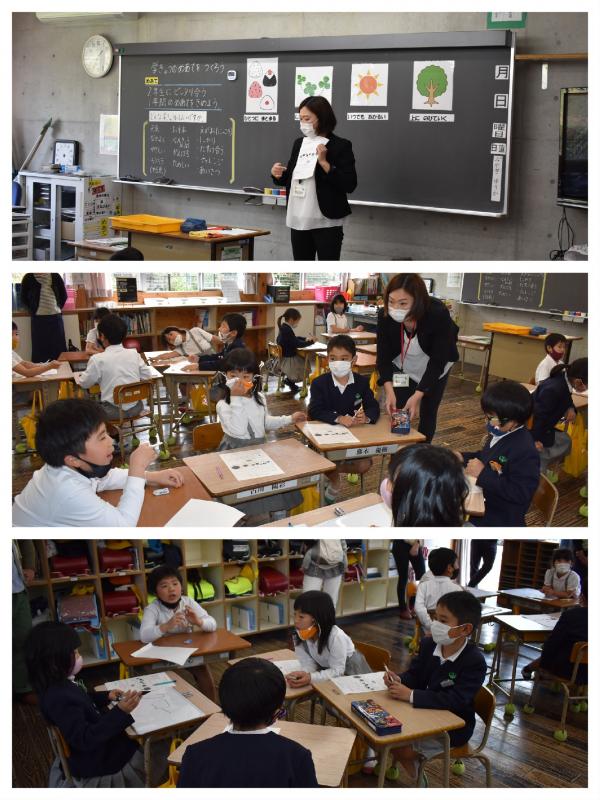

GIGAスクール実践発表会

熊本県は、タブレットをはじめとしたデジタル機器を活用した教育改革を進めています。これからの授業においては、学⼒をつけることと併せて、「情報を活⽤する⼒」を育成することが極めて重要であり、それを実現する理念が「GIGAスクール構想」と呼ばれるものです。

この構想を推進するため、今年度、鹿北小・中学校が県教育委員会から指定を受け、研究と実践を続けています。

そして、その成果を県内の学校に伝えるための発表会を1日(水)に開催しました。

小学校は、5年生の国語の授業を公開しました。タブレットを自在に活用し、自分の考えを伝えている子どもたちの姿、ここぞという場面で効果的にタブレットを活用する担任の指導力に参観者から感嘆の声が上がっていました。

小学校の後は中学校。卒業生たちが真剣に学習に取り組んでいました。

公開授業の後は、研究概要説明会を行いました。どのように研究を推進してきたのか、本校からは情報教育担当が説明を行いました。

研究主任の牛島先生、情報教育担当の星子先生の2人が中心となり、本校の研究を推進してきました。また、他の教職員も試行錯誤しながら一丸となって授業実践に取り組んできました。ICT支援員の方々も親身になって支援していただきました。発表会当日は、3人もの方々が、授業の様子を見守ってくださいました。よりよい授業にするためのタブレットの効果的な活用方法について、たくさんのアイデアをまたいただきました。

これまでの取組で、大きな成果を上げることができたようです。何よりも子どもたちのタブレット活用の技能が向上し、様々な場面で活用することによって「勉強が分かるようになった」とすべての子どもたちが答えていることが、最大の成果と言えるでしょう。

転入生いらっしゃい!

2年生に転入生を迎えました。鹿北に来ることがたびたびあり、家族みんなで鹿北が好きになったことが転入のきっかけとなったそうです。

前もって知らされていた2年生は、朝からそわそわドキドキ。教室にやってくるのを待ちわびていたようです。自己紹介が終わると、さっそく周囲の子どもたちがロッカーの場所や道具の片づけ方を教えてくれていました。

鹿北は以前暮らしていた所より寒いそうですが、昼休みには新しい友達と元気に走り回っていました。

神楽・乙女の舞奉納

23日(火)、岩野神社と芋生(金凝)神社の例大祭が開催され、4年生の子どもたちが、神楽と乙女の舞を奉納しました。

この奉納は、鹿北町神楽保存会(川嶋康男代表)の指導を受け、平成13年から続いている伝統行事です。

今年度は、今月6日に開催された「あつまれ芸術の森in鹿北」に参加することになり、例年より早く取り掛かりました。とはいっても、ひとつひとつの振り付けや太鼓の叩き方を覚えるためには相当な時間を要することから、予定していた総合的な学習の時間の授業時数では足りませんでした。

そこで、タブレットに動画を配信し、子どもたちはそれを見ながら家庭で練習しました。また、昼休み時間も練習に充て、毎日毎日練習の日々です。しかし、子どもたちは愚痴一つこぼさず一生懸命練習を続けました。

そんな子どもたちの努力もあって、当日は、立派な奉納ができました。神官さんや氏子の代表の皆様、指導していただいた川嶋先生をはじめ神楽保存会の皆様方にも大変喜んでいただきました。

今回の披露は、子どもたちにとって地道に取り組むことの大切さを学び、成し遂げた時の達成感を味わうことのできた貴重な体験となったようです。

連日指導していただきました神楽保存会の皆様、そして、送迎し、子どもたちの頑張りを見守ってくださったてくださった保護者・祖父母の皆様、大変お世話になりました。ありがとうございます。

県教育委員会視察訪問

先月25日の市教育委員会による学校訪問に引き続き、17日(水)には、県教育委員会の視察訪問が行われました。鹿北小中学校合同の訪問で、県教育長、県教育委員の皆様をはじめ、総勢13名がいらっしゃいました。

視察内容は、小中連携による教育活動の状況、小規模特認校制度の成果、ICTを効果的に活用した学習の進捗状況などの把握で、4年生以上の授業参観を交えての視察となりました。

鹿北小中学校が、連携して実践している教育活動に対してお褒めの言葉をいただき、身の引き締まる思いがしました。

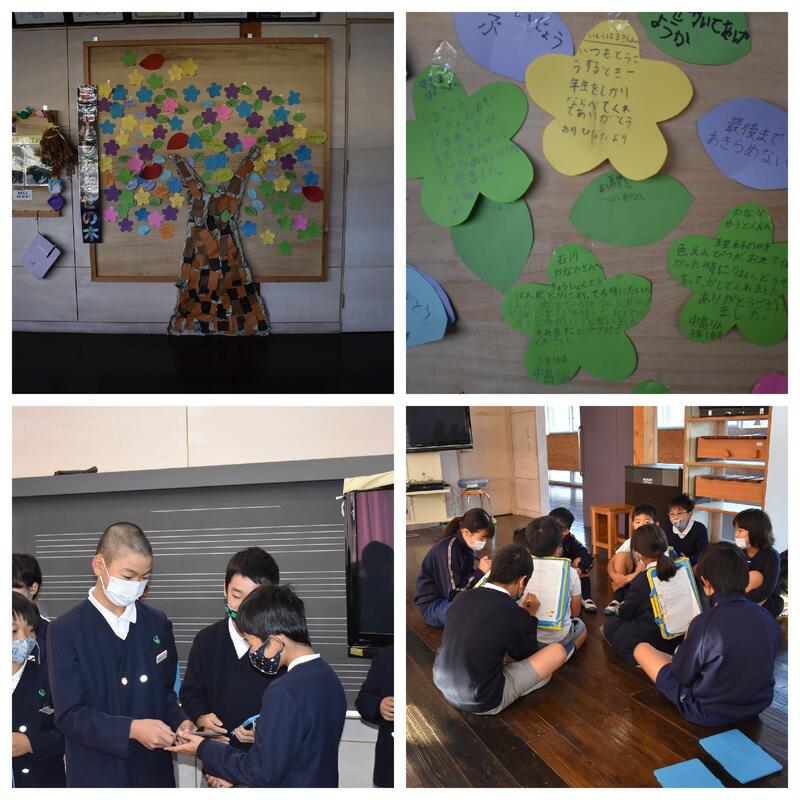

ハートフル集会

本校では、ともに認め合うことで自尊感情を高め、自分と同じように他の人も大切にできるような子どもたちを育てるため、友達にしてもらって嬉しかったことをカードに書き、貼っていく「幸せの木」の取組を行っています。

その幸せの木の葉(カード)がいっぱいになったことから、情報委員会主催の「ハートフル集会」を12日(金)に開催しました。

まず、幸せの木の葉に登場する子どもたちに、手作りの感謝状が贈られました。

次に、縦割り班に分かれ、探検バックを背負ってカメさんポーズをとっている子に、その子の良さや頑張り、日頃の感謝のメッセージを書き込みました。メッセージカードは背中にあるため、自分のことについて何が書いてあるかわかりません。みんなが書き終えると一斉に読みあっていました。日頃気付いていない自分の良さを確かめることができ、みんなとっても嬉しそう。その嬉しさを発表し合って会は終了しました。

自分の良さは自分では気づけないものですね。言葉にして伝えることが大切なようです。お父さん、お母さんも、日頃からお子さんの良さを言葉にして伝えてみてはいかがでしょうか。

「あつまれ芸術の森in鹿北」

11月6日(土)、鹿北中生徒会を中心に、本校、まほろば保育園、鹿北町文化協会も一緒になり、「あつまれ芸術の森in鹿北」が開催されました。

本校児童も運動会で披露したダンスや神楽、鹿北太鼓、合唱などを披露しました。

保育園児から中学生、そして、地域の方々が一堂に会しての発表に触れることができ、子どもたちも大変充実した1日になったようです。

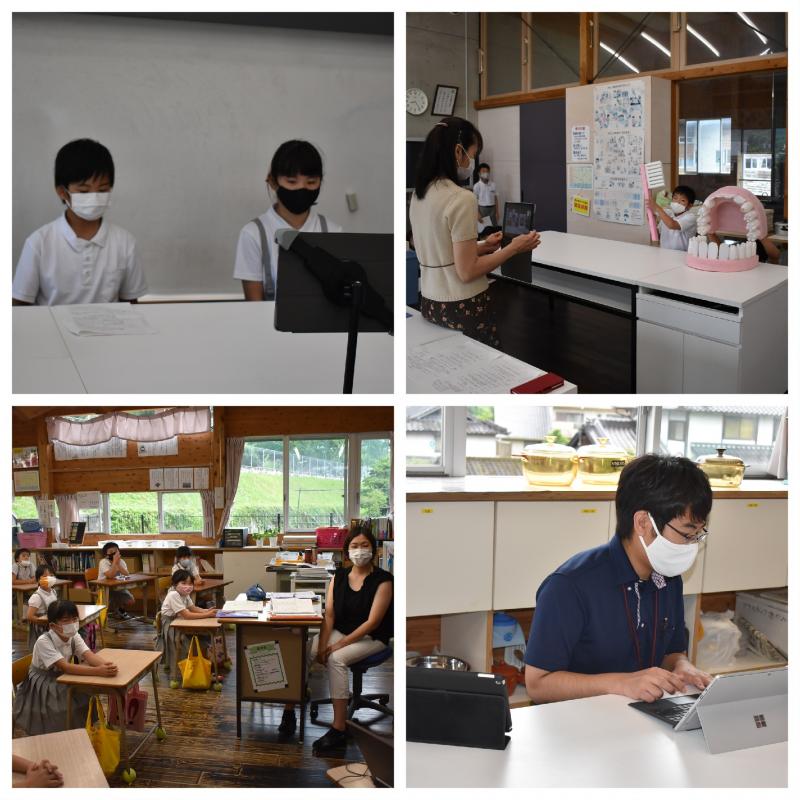

2年生 お仕事体験教室

11月18日(木)に、2年生のお仕事体験教室がありました。本校児童の保護者で、歯科衛生士の宮城さんに、歯のブラッシング指導をしていただきました。みなさんは、知っていますか?歯についたばい菌は、実は菌のうん〇だそうです。子どもたちは、このことを聞き、唖然としていました。「ちゃんと汚れを落とさなきゃ!」「きれいに磨こう!」と授業終わりに話していました。奥歯は、縦に磨くと汚れが落ちにくく、虫歯になりやすいそうです。そこで、【横に磨く】ことが一番いい方法ということでした。歯ブラシを持っている方の肘をあげ、威張っているように横に磨くと、とても磨きやすく、汚れも落ちやすいです。ぜひ、ご家庭でも試してみてください。

避難訓練

11日(木)、山鹿消防署鹿北分署、「ビル環境くまもと」のご協力を得て、大地震後の火災を想定した避難訓練を実施しました。

子どもたちは、無言で整然と避難することができ、消防署の方からお褒めの言葉をいただきました。

その後、もしもの火事に備えて、消火器の使い方の指導を受けました。代表となった3人の子どもたちは、落ち着いて操作することができていたようです。

熊本地震から5年。その記憶も薄らぎつつあります。起こってほしくはない災害ですが、もしもの事態に備えて常に適切な判断と行動がとれるよう、準備をしておきたいものです。

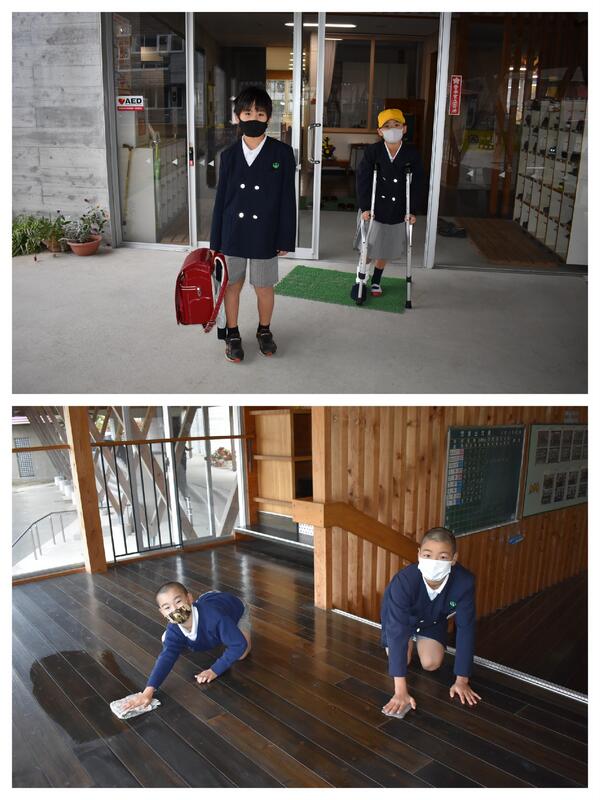

実りの秋

登校指導から職員室に戻ろうとすると、2人の子どもたちの姿がありました。わかこさんは、残念ながら足をけがして松葉づえを利用しています。そのため、職員室横のエレベーターを利用してもらっています。その傍らには、右手にはわかこさんのランドセルを握っているしんごくんがいます。偶然通りがかったので持ってあげたのだそうです。急いでカメラを取りに行き、パチリ。

再び職員室に戻ろうとするとはやとくんとたくまくんが、笑顔で廊下の拭き掃除をしていました。5年生で決めた毎朝のボランティア活動だそうです。

こんな姿に朝から出会うと、本当にさわやかな気分にさせられます。これが実りの秋というものでしょうか。

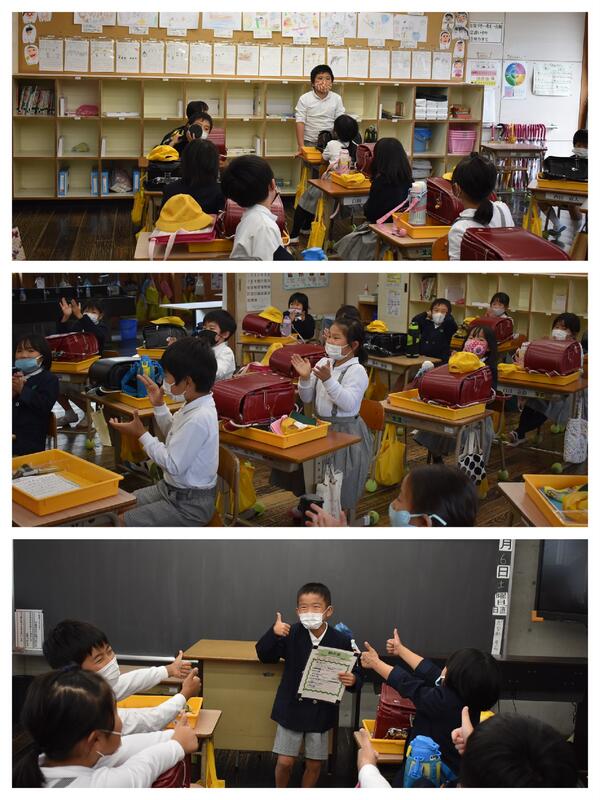

ほめほめシャワー

2年生の帰りの会では、ちょっと素敵な取組が行われています。

今日の日直はあきひろ君。係からの連絡や明日の予定の報告が終わると「ほめほめシャワー」タイムの始まり。みんなが一斉の挙手すると指名された子があきひろ君のいいところや頑張っているところを発表します。発表が終わるとみんなで拍手。何人かが発表すると最後の締めはみんなから「ほめほめビーム」が発射されます。あきひろ君はとっても嬉しそう。そして学級のみんなも嬉しそう。みんなが幸せな気分に浸って1日の学校生活が終わるのです。

最近の子どもたちには、自尊感情が乏しいと言われます。自分に自信を持つこと、自分自身を好きになることで、他の人を大切にしようとする心も育ちます。2年生は、みんな明るく、とても素直です。そしてなかよし。

みんな、日直がめぐってくる日を心待ちにしていることでしょう。

全校集会

新型コロナウイルス感染症の県のリスクレベルが「3」の状態にあり、県内に感染者が出ていない状況から、本年度初めて全児童が一堂に会して全校集会を開催しました。

校長講話は、明日(6日)開催される「集まれ 芸術の森 in 鹿北」に関する内容でした。「感謝の気持ちを込めて発表すること」「心を込めて発表すること」の大切さに触れた話に、子どもたちも意欲を高めたようです。

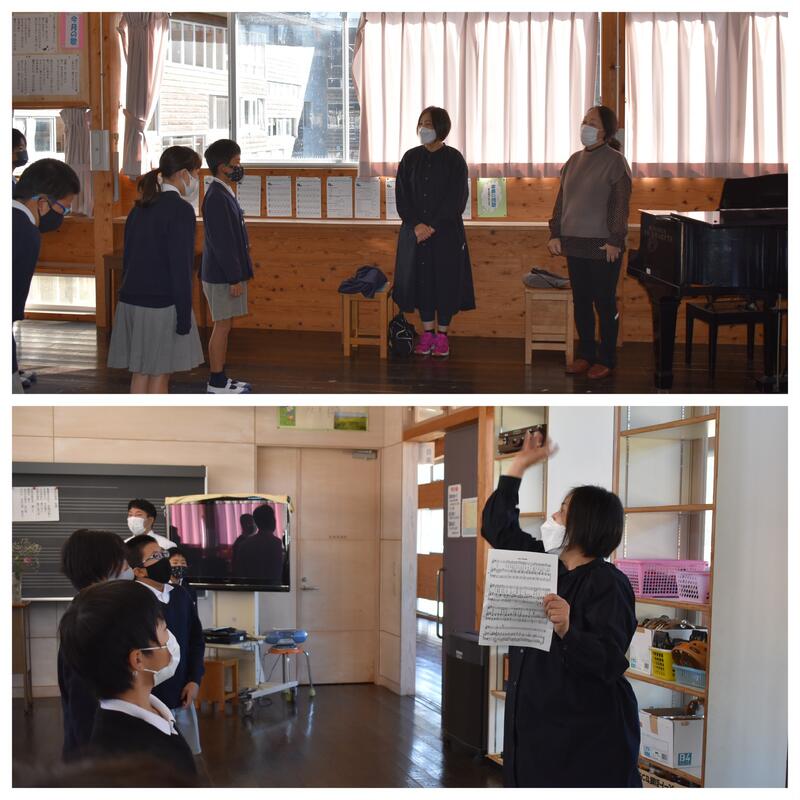

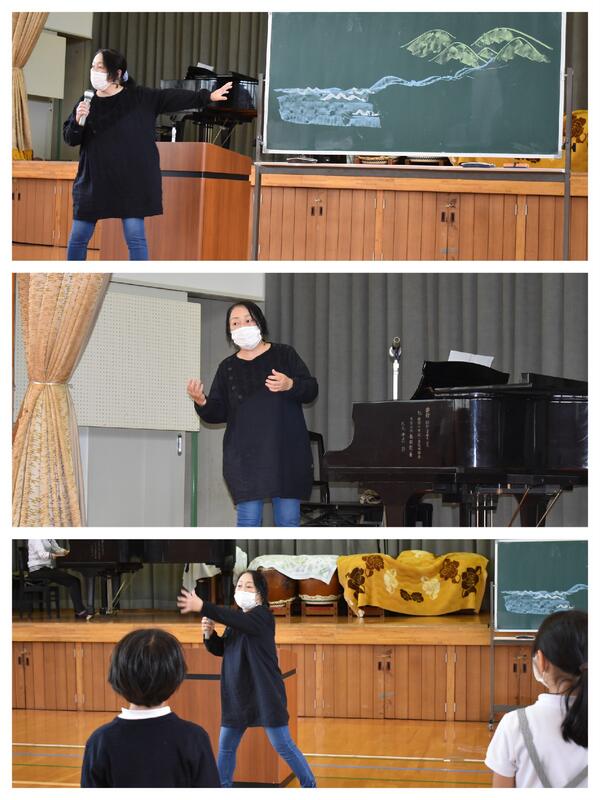

校歌の歌唱指導をしていただきました。

10月29日(金)に、校歌の作詞作曲者の野中先生、山鹿小学校村木先生に校歌の歌唱をしていただきました。低学年は、動物のものまねから授業に入りました。猫の鳴き声やカラスの鳴き声、犬の鳴き声などをしましたが、子どもたちは、動物になりきり、きれいな声がひびきました。村木先生のやさしく透き通るような声をマネしょうと、子どもたちも気持ちよく歌を歌うことができていました。

高学年では、歌詞をどのように歌で表現するか考えながらの歌唱でした。ひとつひとつの言葉から、意味を考え、歌で表現するとは、とても難しいことです。強弱や抑揚など考えて、みるみるうちに、きれいな声が響き渡りました。

作曲された野中先生のピアノとともに、歌える喜びを感じ、『あつまれ 芸術の森in鹿北』では、みなさんの前で校歌を歌うことを楽しみにしてる子どもたちです。

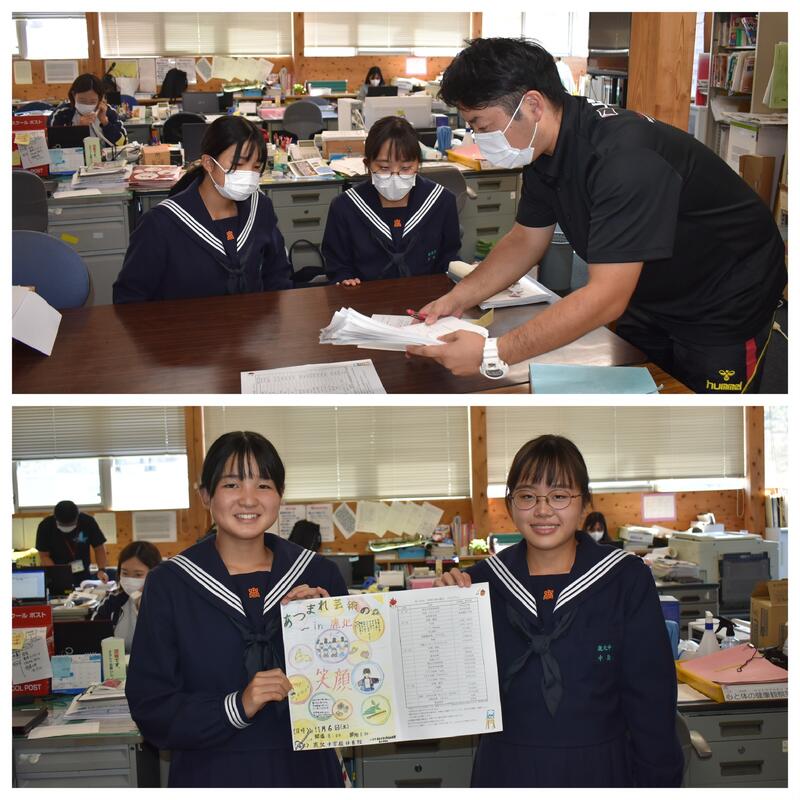

「集まれ 芸術の森 in 鹿北」に向けて

小中学校音楽会が数年前に廃止となり、鹿北町文化祭も会員と参観者の減少でこれまでどおりの開催が危うくなってきた中、鹿北中生徒会を中心に「文化芸術を発表できる機会はないか」「発表を機会に鹿北町を盛り上げることができないか」という声が上がりました。

そこで、鹿北町文化協会と鹿北中学校、小学校、そしてまほろば保育園が協力し合い、「集まれ 芸術の森 in 鹿北」を11月6日(土)に開催することになりました。

今回は、企画から運営に至るまでのほとんどを鹿北中生徒会が担います。そのため、連日、代表が本校担当職員に説明をしたり、小学校としての考えを聞いたりして連絡調整に奔走しているところです。本校卒業生のお兄さんお姉さんたちの頑張りには、本当に感心します。本日、プログラムと案内状ができあがったとの報告がありました。

当日は、合唱があったり、ダンスがあったりと盛りだくさんの演目が計画されています。コロナ禍による入場制限はありますが、よければ鹿北中体育館に足をお運びください。

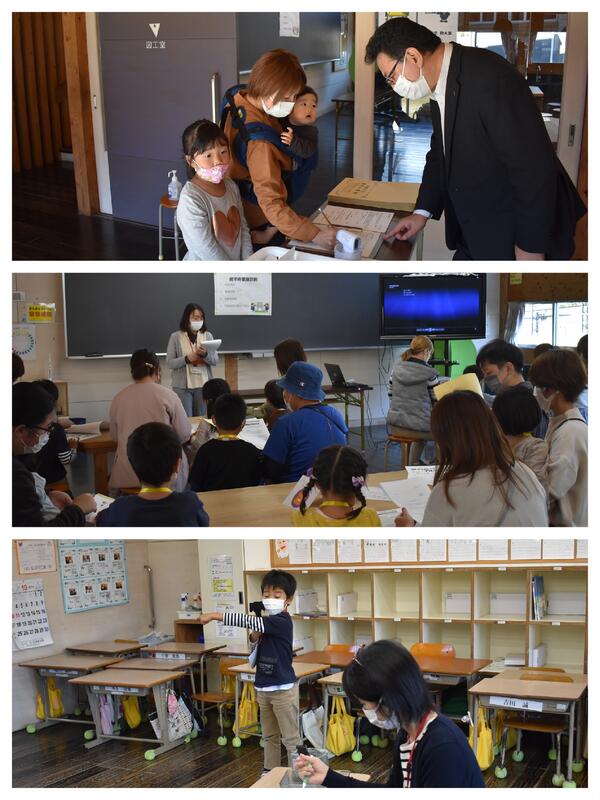

就学時健康診断

26日(火)、就学時健康診断を実施しました。今回の受診者は18名。新たに転出、転入が無ければこの数が来年度の1年生の人数となります。

おうちの方に連れられてやってきた子どもたちは、当初緊張気味でした。しかし、場の雰囲気に慣れてくるとたくさんの笑顔を見せてくれました。そして、みんな検診の待ち方が上手でした。

来春の入学を心からお待ちしております。

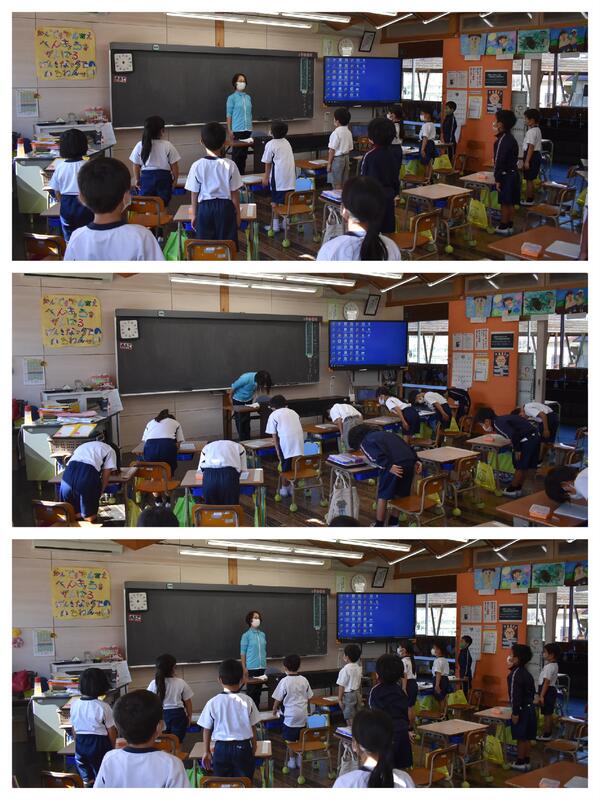

のびゆく1年生

1年生担任が出張のため、補欠指導に入った時のこと。始業のあいさつをするため、日直さんが元気に号令をかけます。しかし、「礼!」の声が出てきません。どうしてか尋ねてみると、

「運動会では、号令なしで礼をしていたから、授業の時もそうしています。」

とのこと。そこで、子どもたちの顔を見渡し、こちらが頭を下げると、子どもたち全員が一斉に頭を下げました。静寂の中に一糸乱れぬ動きをするその集中力のすばらしさに、いたく感銘することになりました。

あいさつの後は、書写。カタカナを書く学習です。鉛筆の持ち方や書き間違いをしやすい字の書き方を再確認すると、一斉に書き始めました。その後、書き終えるまでの約25分間、誰一人として話しだす子がいません。姿勢よく黙々と書き続けることができました。

小学校に入学以来約7カ月。この間に子どもたちはこんなにまで成長するのかと再び感心した次第です。

どうしても紹介したくて、あいさつの写真は翌日撮影しました。1年生の保護者の皆さん、お子さんのことをしっかりほめてあげてくださいね。

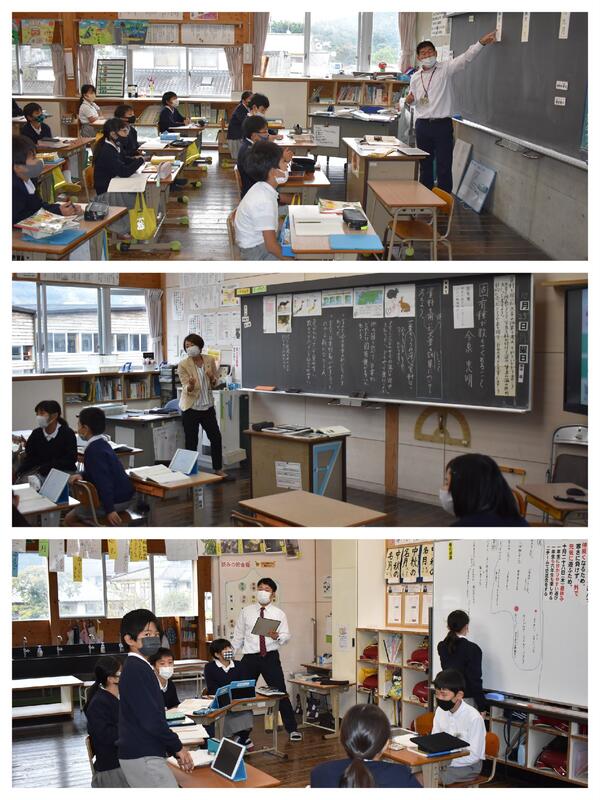

学校訪問

学校では年に1回、教育委員会による学校訪問が行われます。学校の運営状況を確認したり、授業を参観したりして、必要な指導・助言を与えることで、それぞれの学校の教育力を向上させるというものです。

その訪問が、25日(月)に行われました。山鹿市教育長、菊池教育事務所長をはじめ総勢10名の来校です。

まず、校長、教頭、教務主任が学校の概要(今年度特に力を取り組んでいる事柄や学校課題の克服状況など)について説明を行い、助言をいただきました。

次に、授業参観です。9学級を1年生から順にご案内しました。どの学級でも子どもたちの笑顔あふれ、真剣な姿で学習が展開されていました。何よりも子どもたちの頑張りが輝く授業の数々でした。

最後に、参観した授業についてそれぞれの参観者から指導・助言が行われました。学校訪問では、課題について指導を受けることが多いのですが、今回の訪問では、担任の指導法や指導力、そして子どもたちの学びの姿に対してたくさんの称賛を受けました。

今回の訪問の成果を今後の教育活動にさらに生かしていきます。

なお、来月17日には、本校初となる県教育委員会による視察訪問が行われる予定です。

校歌指導

11月6日(土)の「鹿北町芸術の日」の出演を前に、山鹿市教育委員(元鹿北中学校校長)で、本校校歌の作詞・作曲者である野中米里先生をお招きし、校歌の練習をしました。

先生には、どのような思いで曲を作ったのか、どのような思いが曲に込められているのかを子どもたちに語っていただき、歌詞や曲のテンポに合わせてどのように歌えばよいのか、指導をしていただきました。

子どもたちは、曲のイメージを瞑想するように感じ取ったり、目を輝かせて歌ったりしていました。

本校開校以来、初めての取組で、子どもたちにとっては素晴らしい学びの機会となったようです。

野中先生、本当にありがとうございました。

4年生茶もみ体験

13日(水)の3・4校時に、茶もみ体験をしました。山鹿市茶業者青年会の方々からご指導いただき、昔ながらの方法でお茶づくりを体験しました。昔は、摘み取った茶葉を蒸したり乾燥させたりする機械がなかったので、茶葉を手で揉んで水分を出し、大鍋で熱して手で混ぜて水分を蒸発させる(乾燥させる)という作業が必要だったことを知りました。子供たちは、茶葉を手で揉んで熱しての繰り返しを4回程やり、「けっこう大変」と汗を流していました。最後は、自分たちで揉んだお茶をふるまっていただきました。大変だった分「美味しい!」と笑顔になる子供たちでした。

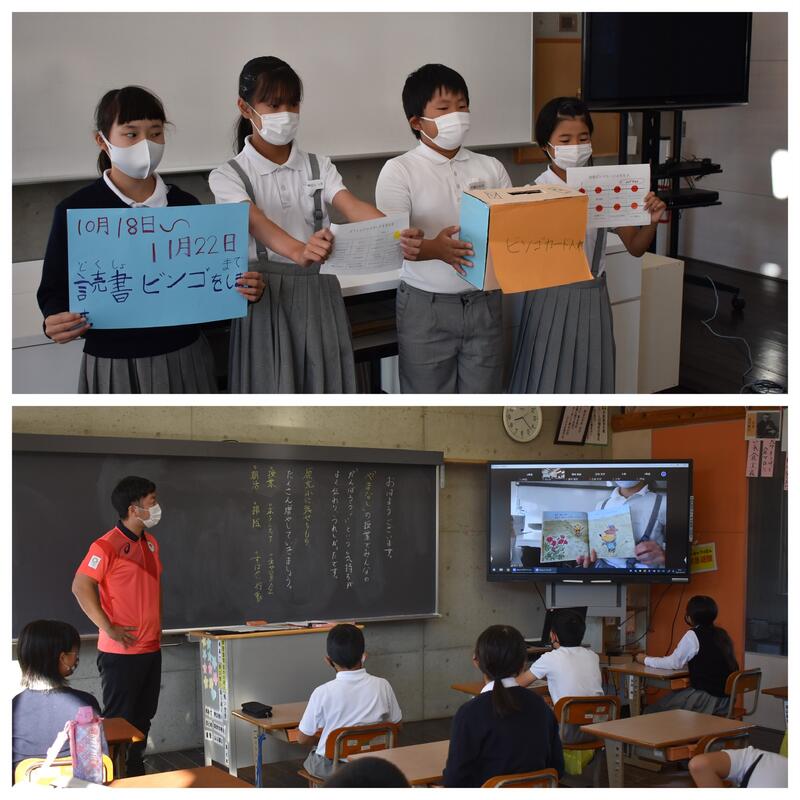

児童集会(図書委員会)

15日(金)は、朝の児童集会で図書委員会の子どもたちが図書室の使い方や、読書ビンゴ大会の説明、そして絵本の読み聞かせをオンラインで発表してくれました。

秋も真っ只中で、読書にはぴったりの季節です。鹿北小学校の子どもたちにもたくさん本を読んでもらいたいと思います。

さわやかな朝

10月中旬とは言え、日中の気温は30度を超える暑い日が続いています。しかし、朝夕は、めっきり涼しくなり、学校でもさわやかな朝を迎えられるようになりました。

そんな中、登校指導から校舎に戻っていると、児童昇降口で黙々と掃き掃除をしている4年生に出会いました。ピロティーに目をやると同じように5年生が掃き掃除に取り組み、運動場では草取りに励む6年生の姿がありました。

運動会が終わり、大きな目標を達成した子どもたち。その後、息を抜くことなく自分たちに何ができるかを探した結果が、この朝のボランティア活動につながっているのでしょう。

今回紹介した子に限らず、その輪は下学年に広がりつつあります。

そんな子どもたちの頑張りを感じることができ、私は一層さわやか朝を迎えることができました。

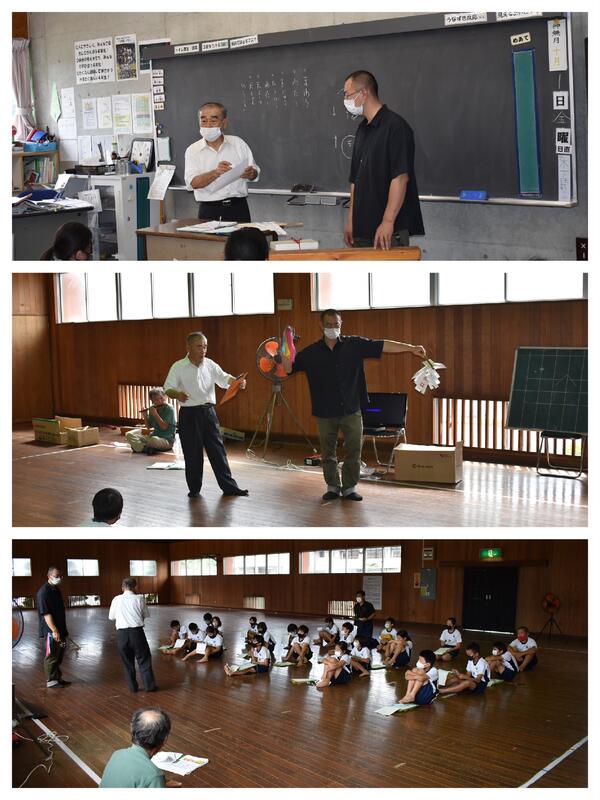

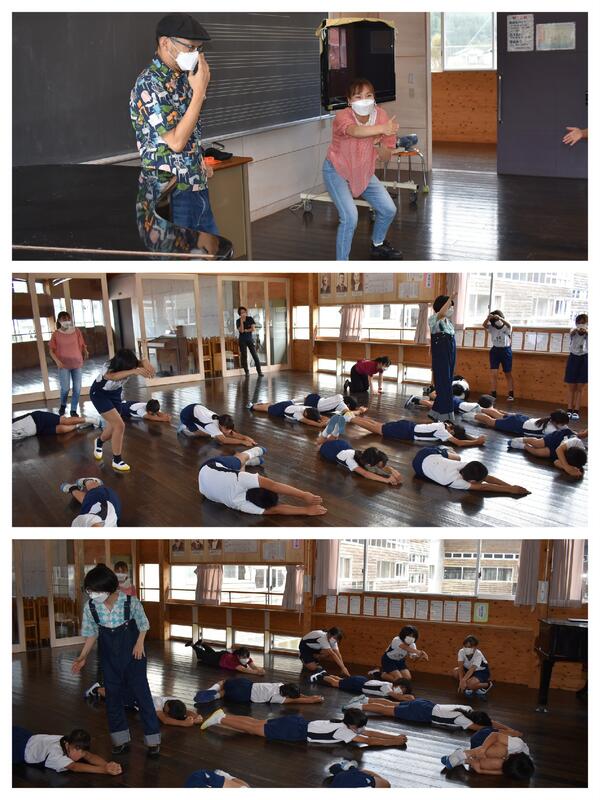

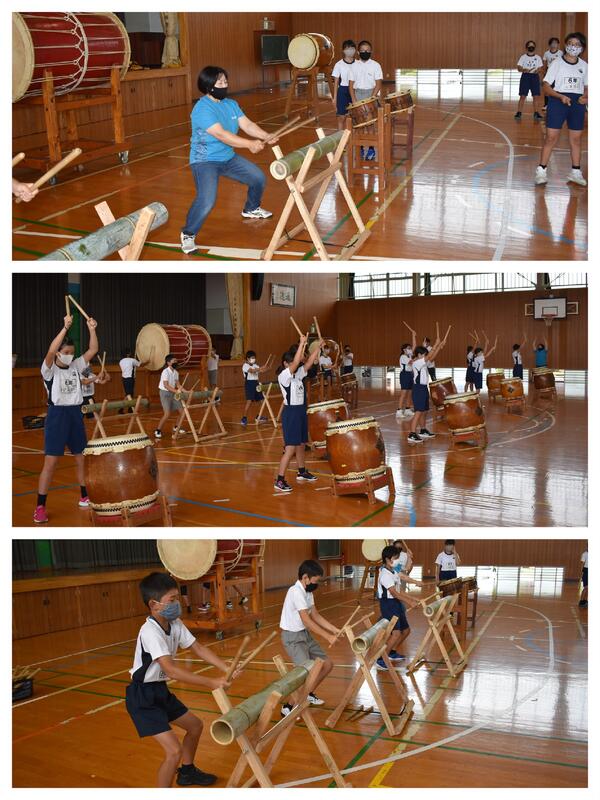

ゲストティーチャーの皆さん大集合

昨日30日で熊本県に出されていたまん延等防止措置が解除されました。これから、少しずつ教育活動も以前の体制に戻るのではないかと期待しています。

そんな中、本日、3学年でゲストティーチャーをお招きした学習が行われました。

4年生は、例年取り組んでいる神楽の学習。川嶋様ほか鹿北町神楽保存会の3人がおみえになり、神楽の歴史に関する講話を皮切りに、初歩的な動きの確認が行われていました。子どもたちは、慣れない動きをおぼえるのに大変苦労している様子でした。

5年生は、劇団「転回者」皆様を講師に、演劇活動をつうじた表現力向上の学習が行われました。劇団員の言葉や合図で子どもたちはミミズになったり蛇になったりと楽しそうに自分の思いを体で表現していました。

6年生は、鹿北太鼓の練習。例年お世話になっている中満様に加え、鹿子木様の協力を得て、太鼓の叩き方の練習を行いました。子どもたちは連続して叩き続けることに苦労しており、手に豆を作った子もいたようです。今年度は、感染症予防のため一つの太鼓を二人でたたくことができません。そこで、太鼓不足を補うため、中満様が竹太鼓を準備してくださいました。

このように、本校の教育活動は多くの地域の皆様のご支援によって成り立っています。今後も多くの方々のご協力をたまわり、より充実した教育活動に発展することを期待しています。

今年もまた

25日(土)の鹿北小・中学校大運動会は、新型コロナウイルス感染症予防のため、参観者の制限はあったものの、晴天の中、無事終了することができました。

また、児童生徒が目標達成のため精いっぱい頑張っている姿は、大変感動的でした。

私には別の意味で嬉しいことがありました。市民センター内の駐車状況を確認しに行く、とどのスペースも満車。しかし、一か所だけ2台分のスペースが空いていました。それは、身障者や高齢者、妊娠中の方々などに用意されているスペースです。また、体育館前の駐車スペースにも一台も停められていませんでした。

おじいちゃんおばあちゃんなど、ご高齢の方々が利用されても構わなかったはずです。しかしそこは空いていました。

鹿北に生まれ育って今年で60年。鹿北をひいきするわけではないのですが、こんな鹿北の方々の心遣いが私には身にしみてうれしいです。

運動会予行練習

22日(水)、運動会の予行練習を行いました。これまで3回の全体練習を経ての総仕上げの練習です。

中学生のお兄さん、お姉さんの姿に学び、練習をとおして身に付けたことを生かし、どの子もキビキビと元気に行動していました。

25日(土)の本番まであとわずか。あとは、天候に恵まれることを願っています。

応援団練習

運動会練習真っ盛りの中、応援団の練習も毎日行われています。それも給食後の昼休み時間。よく気力と体力が持つものだと感心させられます。

今年の応援は、感染症予防のためリーダー以外、声を出すことができません。そんな中、手拍子や身振り手振りを交えて2つの団とも工夫した応援となるよう頑張っています。

この応援練習の日々もあとわずかとなりました。運動会当日それぞれの団がベストパフォーマンスを繰り広げられるよう願っています。

全体練習後、赤団のリーダーだけが残って練習を行っていました。団長のかけ声で演武を行っていると、2階の6年生教室から白団の子どもたちが、リズムに合わせて手拍子を送っていました。慌ててカメラを取りに戻ったのですが、とうとうベストショットを収めることはできませんでした。しかし、残暑厳しい蒸し暑い中、そよかぜが吹き込んだようなさわやかさを感じたのでした。

運動会全体練習2

15日(水)、朝の時間から1校時にかけて第2回目の運動会全体練習を行いました。

前回同様、開閉会式の練習後、エール交換の体型づくりを行いました。中学生の指示で紅白に分かれ運動場全体を使った体型がどんどんでき上っていきました。1年生の子どもたちもだんだんと練習に慣れてきたようで、元気よく返事をしたり、機敏に移動したりできるようになってきました。

全体練習もあと3回。台風の影響などによる雨が心配されますが、与えられた期間の中で精いっぱいの練習ができればと思います。

朝7時。全日までの雨の影響で消えてしまった白線を引き直す体育主任の姿がありました。その後、一人二人と出勤した職員が加わり、本部テントの設営、音響設備の設置を終え、今日もまた練習準備が整いました。

子どもたちにとって最高の行事となり、思い出となるよう職員も一丸となり努力しています。

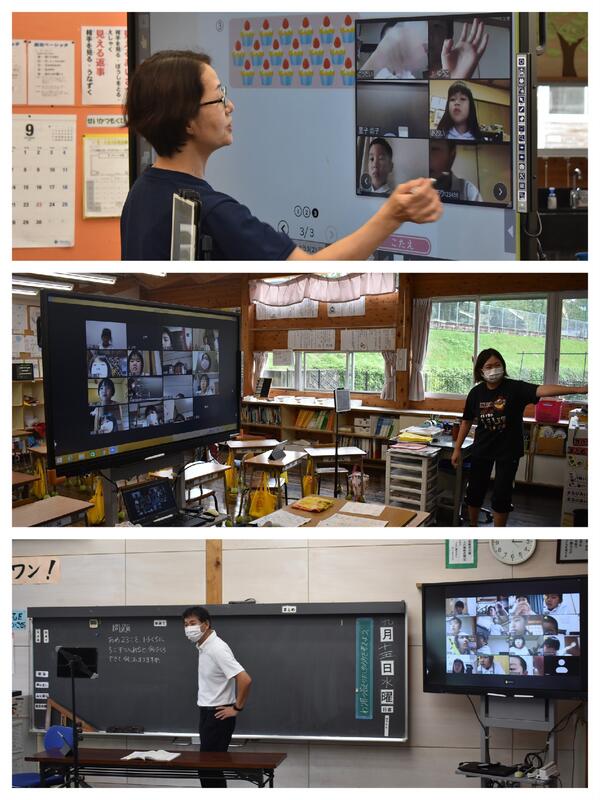

オンライン授業

14日(火)、子どもたちは4時間授業後、給食を食べて下校しました。午後3時からのオンライン授業に参加するためです。

本校では、新型コロナウイルス感染症ほか不測の事態に備えて、いつでもリモートで授業ができるようになるため、様々な研修を行ってきました。それが、実際の場面で効果的に運用できるかを検証するため本日授業を行ったというわけです。

普段の対面授業と違い、通信状況を確認したり、子どもたちの理解状況を把握したりと悪戦苦闘する場面もあったようです。中には額に汗して授業をしている職員もいました。

授業実施後、本日の課題を出し合いました。その解決に向けてさらに研修を続けていきます。

通学路修復

幸が丘から才野に続く通学路の補修が完了しました。

事の起こりは先週初め、幸が丘から登校してくる子どもたちが通学バスに乗車できず、全員保護者に送られて登校したことによります。地区担当が話を聞くと、登校途中、側溝の蓋の隙間につまづいた子が転倒し、近所の友達の家で治療してもらっている間、みんなで待っていて、バスに乗り遅れたとのことでした。

子どもたちの話によると今回が初めてではなく、過去にも2~3人の子が、同様の転倒事故に遭っていることが分かりました。地区担当に現地を確認してもらい、写真を見せてもらうと、このままにしておくと転倒事故がこれからも続くのではないかと感じました。

地元の区長さんにも同行願い、現地に赴くとその思いはさらに強くなりました。教育委員会に報告し、指示を仰ぎ、翌朝、建設課に一報を入れることになりました。

電話し、現地の地図をFAXすると、その日のうちに確認が行われ、問題個所に大きなコーンが立てられました。

そして、地元の虎口建設が補修工事を請け負った旨連絡が入ると、13日(月)にはすっかり補修が完了していました。

「先生、道路がとってもきれいになっていました。」

転倒した子が、嬉しそうに報告してくれました。

相談から補修が完了するまで1週間かかっていない対応にただただ驚くばかりです。建設課の皆様には、迅速かつ誠意ある対応をしていただきました。地元区長さんも学校の思いを親身に聞いていただき、お力添えをいただきました。教育委員会の担当者にも現地を確認していただきました。保護者の皆さまは、転倒した子の治療をしていただきました。また、危険箇所を分かるようにコーンを立てていただきました。そして、虎口建設の皆様には、子ども達のためにと休日を返上して補修をしていただきました。

多くの皆様のおかげで、大禍に至らず、今後、同様の事故を未然に防ぐことができます。

本当にお世話になりました。

運動会全体練習開始

本日13日(月)から、小中合同運動会の全体練習が始まりました。5回しか行われない練習の1回目とあって、どの子どもたちも真剣な態度でした。

今回は、開閉会式の練習。開会の言葉、優勝旗返還、選手宣誓などを繰り返し練習しました。児童生徒を代表して全員の前に立つ子どもたちは、責任も大きく、緊張することでしょう。しかし、練習を重ねることで自信をつけてほしいと思います。

今週は、台風14号の影響もあり、十分な練習時間を確保できるのか心配もありますが、子どもたちには体調を壊すことなく頑張ってほしいと思います。

リモート集会

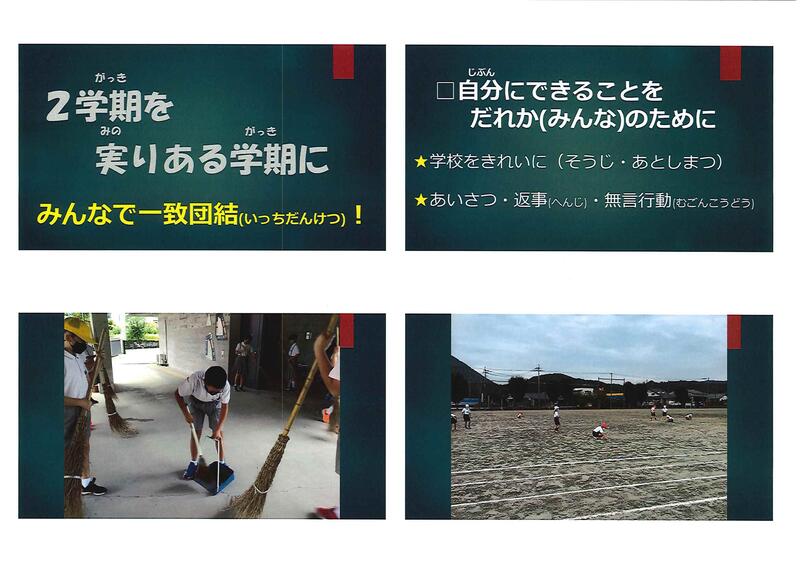

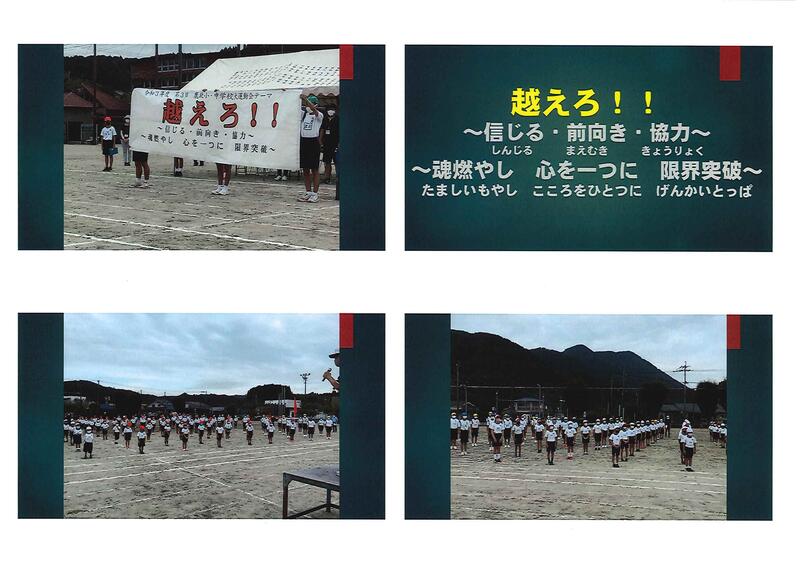

10日(金)、朝の活動は全校集会。本日もリモートで校長講話が行われました。

「2学期を実りある学期に」というタイトルで、登校後、自主的に清掃活動を頑張っている6年生や運動場の草取りに取り組んでいる3年生を例に、「自分でできることをだれかのために」取り組むことの大切さについて話がありました。

また、小中合同運動会結団式での子どもたちの凛々しい姿を称え、運動会の児童会・生徒会テーマ達成のために最後まで頑張ってほしいとのエールが送られました。

子どもたちは、間近に迫った運動会を前に、また一つ心を引き締めていたようでした。

今回は、校長講話資料の一部を添付しています。併せてご覧ください。

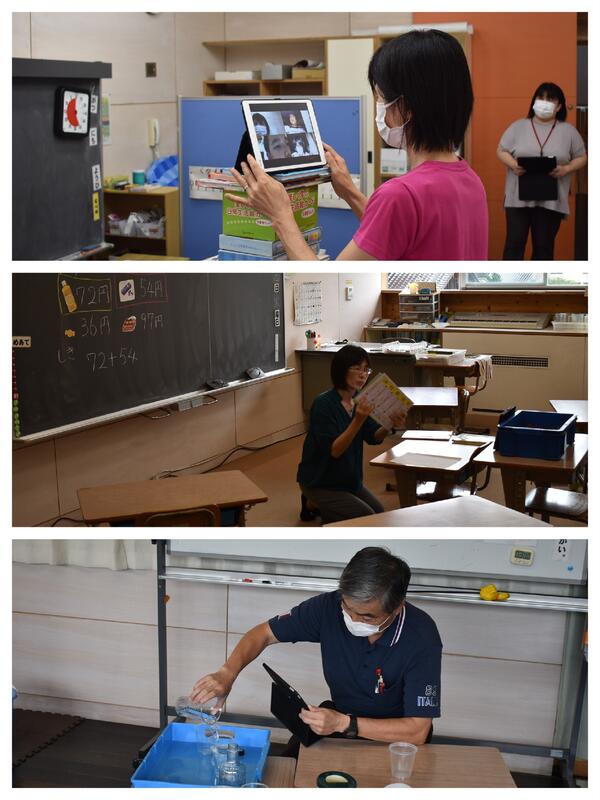

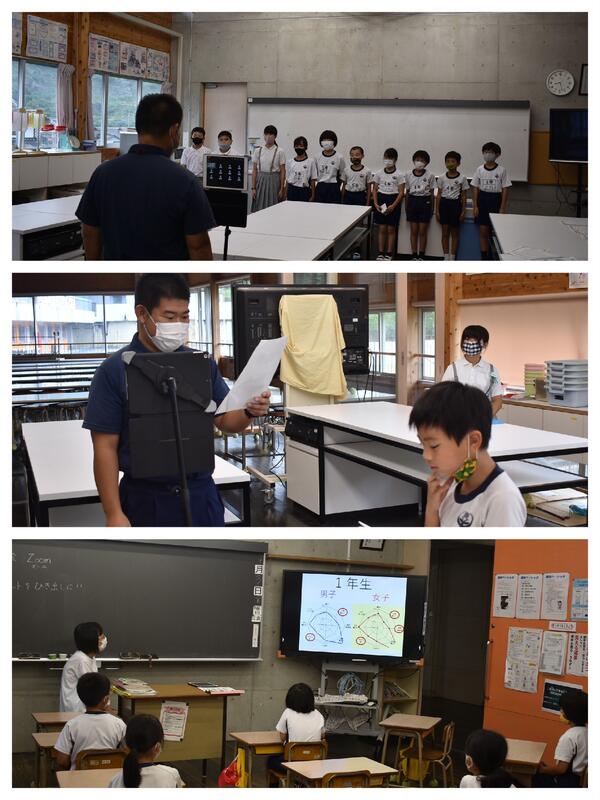

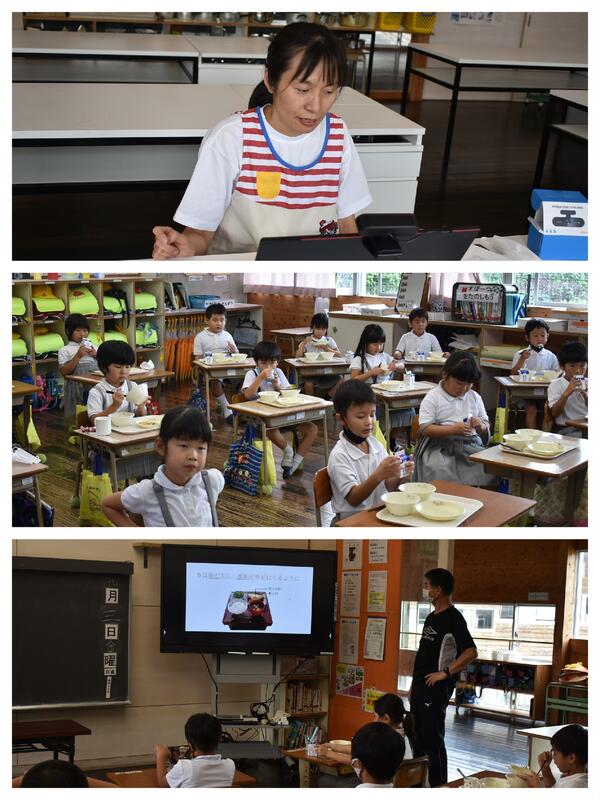

教育機器大活躍

先週、各教室に新しい電子黒板が設置されました。これまでのものと比べると画面が広く、映像も大変鮮やかに映し出されます。タブレットも子どもたち一人一人に貸与されており、驚くばかりの教育機器の浸透ぶりです。

コロナ禍の現在、集会活動もリモート中継が当たり前となってきました。本日(3日)の朝の集会活動は、体育委員会による体力テストの分析報告でした。各教室ではパソコンから送り出される説明資料が映し出され、タブレット通じた子どもたちの説明音声が同時に流れます。

給食の時間は、これまで栄養教諭が各教室を回って行っていた給食指導が、やはりリモート中継にかわりました。

2時間目は、2年生と一緒に学習しました。タブレットを上手に使いこなし、友達と同じ画面を見ながら尋ねたり答えたりする学習です。2人組なので、顔を寄せ合って密の状態になるのかと心配していると自分たちで机を離し、ソーシャルディスタンスもばっちりです。

1年前の今頃、想像すらできなかったことが当たり前のように毎日の学校生活の中で展開されています。

感染症対策

8月に入り、新型コロナウイルス感染症が猛威を振るい、山鹿市においても子どもたちが感染したり、濃厚接触者となったりする例が増えてきました。

新学期が始まることによる子どもたちの交流で、さらに感染症が拡大するのではないかと危惧する報道もあり、心配される方も多いのではないでしょうか。

学校は、子どもたちの安心・安全を守る所です。そのためにも感染症予防のため、登校時・給食前の検温や三密を避けるための具体的指導の徹底などさらなる対策強化に努めてまいります。

2学期スタート

いよいよ今日(27日)から2学期がスタートしました。約40日ぶりの子どもたちの登校で、学校が明るい笑顔と歓声で満ちあふれ、再び活気を取り戻したようです。

朝は、山鹿市教育委員会の皆様によるあいさつ運動が行われました。新型コロナウイルス感染症予防のため、元気良いあいさつはできませんでしたが、帽子をとっての一礼をみんなが心がけてくれたため、さわやかな学校生活がスタートしました。

2時間目は、始業式。みんな集まっての集会を行うことができなかったので、今回はリモートで行いました。学年代表の子どもたちによる2学期の抱負の発表に続き、校長講話。どの教室をまわっても子どもたち全員がモニターを眺めながら真剣に聞き入っていました。

終業式

20日(火)1学期の終業式を行いました。

式に先立ち、先日行われた自転車大会の表彰式を行いました。式では、2・4・5年生の代表児童が、1学期の反省と夏休みに頑張ることを発表してくれました。その後、校長講話が行われ、校歌を一番だけ歌って式を終了しました。

式終了後、生徒指導担当と養護教諭から、夏休みを過ごすうえでの留意点について話がありました。

明日からいよいよ夏休みです。感染症予防に留意しつつも、すべての子どもたちにとって素晴らしい思い出となる休みとなることを祈念します。

模様消し

正門入り口の右側、町のトイレの壁面に土で描いたような絵が見つかりました。落書きというよりは何かの模様を描いたようです。

登校してきた中島君がそれに気づき、伝えてくれました。

「教頭先生、落書きがあります。」

「困ったな~。」

「ぼくが、昼休みに消しておきます。」

そんな彼の気持ちが嬉しくて、給食の時間に同じクラスの子どもたちに伝えると、昼休みに新たに二人が加わり、模様消しが始まりました。水の入ったバケツを持つ子、水をすくってコンクリートの壁にかける子、たわしで土の模様を消す子とチームワークもばっちり。あっという間に模様は消えました。

「小さな親切」。鹿北町がずっと続けてきた取組です。彼らが行ったちょっとした親切で学校や地域が明るく温かくなっていくといいですね。

自転車大会

17日(土)、鹿央体育館で54回目の交通安全子ども自転車山鹿地区大会が開催されました。例年本校も参加しており、今回も6年生の渡辺君、中島さん、野中さん、西牟田君の4人がエントリーしました。

交通安全協会鹿北支部の皆様の後援を受け、井上輪業の井上様のご指導のもと、連日、実技や学科テストの練習を続けてきました。

当日も急遽駆け付けた一昨年のキャプテン渡辺君から指導を受け、朝練習に取り組みいざ会場へ。本番ではいくらか緊張もあったようですが、3位入賞を飾ることができました。

大会までの約1カ月間、黙々と練習に取り組んだ子どもたちとそれを支えてくださった多くの方々に、感謝の気持ちを表します。

Ⅱ期交流会

小学校5・6年生と中学校1年生で構成する、Ⅱ期の子どもたちは、体力向上と粘り強く取り組む心を育成するために月2回ほど交流会を開催しています。

今回は、グループに分かれて長縄跳びに挑戦しました。グループごとに回数を競い合いながら、楽しく汗を流し、縄跳びの技術も向上したようです。

また、中学生になった先輩のきびきびした言動に、学ぶことも多いようです。

ランランタイム

毎週火曜日と木曜日の朝の時間を使って、ランニング(ランランタイム)を始めました。児童の大半がバス・タクシーで通学しており、部活動が廃止されたことから、少しでも子どもたちに体力をつけさせたいという思いで年間を通して行っています。

今年度は、コロナウイルス感染症予防対策で開始が遅れました。各学年健康観察後、準備運動を終えると、体育委員会の指示のもと、密を防ぐための大小のコースに分かれて走りました。朝から気温が上がっていたため、嫌がる子もいるのかと思いましたが、みんな元気いっぱい。短い時間ではありましたが懸命に走っていました。

熱中症予防のため養護教諭が不快指数を測定する機械で毎日定期的に測定し、職員玄関前に掲示しています。ランランタイムに限らず、一定基準を超えた場合は、外の活動を中止するよう配慮しているところです。

田植え

28日(月)、広見農業同志会(北原靖智代表:本校保護者)、JA山鹿鹿北支所の皆様のご協力を得て、5年生が田植えを行いました。

この体験は、旧鹿北町3小学校が鹿北小学校に統合する以前から、30年以上続く伝統行事です。農業が基幹産業である鹿北町であっても、自宅で田植えや稲刈りなどの農作業を経験している子どもたちは、ごくわずかとなってきました。そのため、今回の体験は、農業を知るうえでも貴重な学習となったようです。

今回もまほろば保育園の年長児さんとともに体験しました。園児さんの手を引きながら田んぼまで連れて行くと、苗を渡したり、植え方を教えたりと立派なお兄さんお姉さん役を務めていました。

今回の機会を提供してくださった広見農業同志会、JA山鹿鹿北支所の皆様大変ありがとうございました。

授業参観

6月25日(金)、今年度第2回目の授業参観を行いました。

今回は、全学年人権学習を行いました。読み物資料をもとに、いじめについて考えました。いじめが人権侵害となる愚かな行為であること、いじめは絶対許されないことなどは子どもたちなりに理解しています。その思いを実際の場面でどのように行動に移せばよいのか考える良い機会となったようです。

平日の午後にもかかわらず、多くの保護者の皆様に参観いただきました。大変お世話になりました。

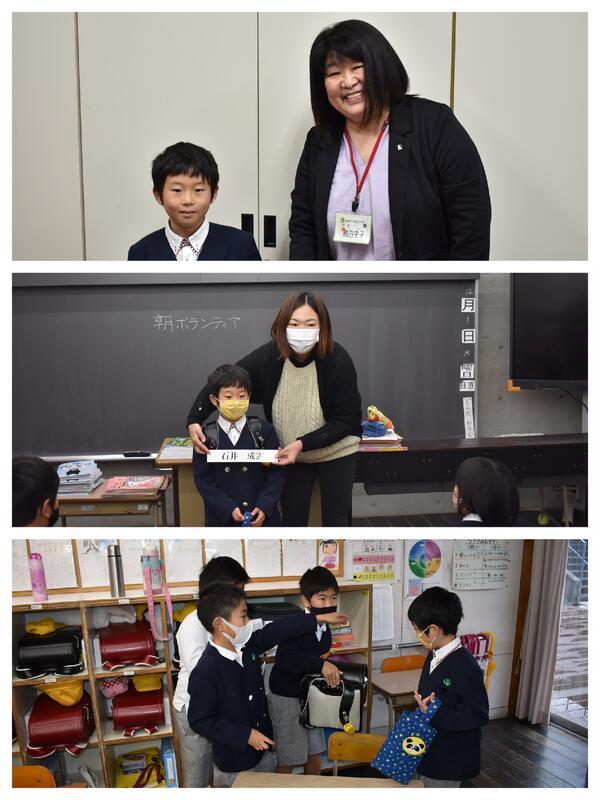

保小連絡会

22日(火)、保小連絡会を開催しました。この会は4月に入学した子どもたちが、どのような成長を遂げているのか、在園していた保育園の先生方に参観していただき、情報を交換しながら、保育園と小学校とのよりよい連携を図ることが目的です。例年ですとゴールデンウィーク前に実施していますが、コロナ禍のため、伸び伸びとなっていました。

子どもたちは、先生方の訪問を心待ちにしていたのか、担任していただいた先生方の姿を見つけると満面の笑顔。授業でも張り切って手を挙げ、発表していました。

授業が終わると、先生方のそばに駆け寄り、嬉しそうに近況を報告しているようでした。

今後も様々な機会に連携の場を設け、保育園や幼稚園から入学してくる子どもたちをスムーズに迎え入れられるようにしていきたいと思います。

赤米の田植え

22日(火)、県立装飾古墳館の牛島学芸員を講師にお招きし、古代米の赤米と黒米の田植え(バケツに)を行いました。

赤米は、種子島、対馬、岡山県総社市にある3つの神社にしか残っていなかった貴重な古代米です。古墳館では、古代史に興味を持ってもらおうと県内の小学生を対象に、バケツによる赤米栽培に取り組んでおられます。

バケツによる田植えは初めての子どもたち。興味津々にお話を聞きながら、手に手に苗を植えていました。

穂が真っ赤に彩ずく秋が、今から待ち遠しいです。

学校支援訪問

時代のニーズに合わせて子どもたちへの協力の在り方も変わります。そのため、私たち教職員は常に新しい情報を更新し、指導力の向上を図っていかなくてはなりません。

22日(火)、学校支援訪問という制度を生かして、県立教育センターから、教職員を指導・支援してくださる先生をお招きし、授業の展開の仕方や校内における研修の進め方について指導を受けました。

5年生の授業を参観していただきましたが、「子どもたちが素直に学習課題に取り組んでいる。」「友達と一緒に考えている姿は、とても気持ち良い。」などお褒めの言葉をいただきました。

今後も自身の指導力向上のため、職員一丸となって研修に取り組んでいきたいと思います。

児童集会

18日(金)の朝の時間に児童集会を開催しました。今回は、健康委員会が担当。家庭科室をテレビ局に見立てて、ニュースを進行するように進行役とレポーター役に分かれて、歯の健康を守ることの大切さについて訴えました。今回もリモート放送。趣向を凝らした演出を各教室の子どもたちも見入っていました。

本校のICT活用を支援してくださるのが、ICT支援員の渕野さん。今回も早朝よりスムーズな放送となるようご協力いただきました。いつもありがとうございます。

犬子ひょうたん寄贈

例年6月15日に大宮神社境内の八坂神社行われる初夏の風物詩「犬子ひょうたん祭」。祭りの起こりは江戸末期といわれており、疫病が発症した際、一匹の子犬が疫病から山鹿を救ったという伝説から、祇園さんの好きなお酒を入れるひょうたんと子犬を米粉で作り、疫病除けの御守りとして、無病息災を祈るようになったそうです。

しかし、今年度は、コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となりました。

そこで、熊本県退職公務員連盟山鹿支部の皆さんが、「無病息災の願いをどうにか子どもたちに届けたい」という思いで、独自に犬子ひょうたんづくりに取り組まれました。そして、本日(16日)、理事長の中原正則様がそのひょうたんを届けてくださいました。

このひょうたんを眺め、ささやかな祈りをささげることで、いち早くコロナウイルス感染症が終息するといいですね。熊本県退職公務員連盟山鹿支部の皆さんありがとうございました。

集団宿泊教室終了

昨日からの集団宿泊教室の日程が、全て終了しました。

この二日間、子どもたちは、様々な活動に全力で取り組み、友だちと協力しあって過ごしてきました。わずかな期間ではありましたが、子どもたちを間近に見ていて確かな成長を感じ取ることができました。

事前説明会にお越しいただきました池田所長様をはじめ、菊池少年自然の家の所員の皆様には、懇切丁寧に対応していただき、誠にありがとうございました。

そして、コロナ禍下の不安な中、子どもたちを送り出していただいた、保護者の皆様に心から感謝いたします。

フライングディスクゴルフ

2日目午前中は、フライングディスクゴルフを行いました。フライングディスクをゴールに向かって投げながら、ゴルフのようにコースを回るというゲームです。

活動班ごとにコースを回りながら、菊池高原に歓声がこだましていました。

集団宿泊教室2日目

昨夜、ぐっすり眠った子どもたちは、起床もバッチリ。身支度を整えたり、掃除をしたりするなど自主的に活動していました。

朝食をを完食すると退所の準備。先程所員の方から合格をいただきました。

この後午前中は、フライングディスクを楽しみます。天候も持ちなおし何よりです。

集団宿泊教室一日目終了

5年生の集団宿泊教室は、1日目の日程を終了し、現在、入浴中です。

感染症対策の約束を守りながら、自分の役割を果たし、生き生きと活動していました。

夕食時、「みんなが完食するのは珍しい。」とお褒めの言葉をいただきました。

ぐっすりと眠り、明日も元気に活動してほしいと願います。

沢登り

集団宿泊教室で子どもたちが一番楽しみにしていた沢登りを、予定どおり実施しました。

普段から岩野川の清流に親しんでいる子どもたちとはいえ、初めて訪れる川を探検するのはスリル満点。冷たい清流に身を沈めるたびに歓声が上がっていました。特に淵になっている深みのある場所では、岩の縁から何度も飛び込んでいました。子どもたちのキラキラ輝く瞳がとても美しく感じました。

また、足元が不安定なため、恐る恐る沢を登っていく友だちを見つけては、手を差し伸べる姿がたくさん見受けられました。友達同士協力して助け合うことの大切さもしっかりと学んでいるようです。

ニジマスのつかみどり

その後、内臓を出し、串打ちをして、塩をふり焼き上げました。命をいただく貴重な体験となったようです。

そして弁当タイム。みんなおいしそうに食べていました。

集団宿泊教室スタート

5年生が待ちわびていた集団宿泊教室が始まりました。会場は菊池少年自然の家。13日までの一泊二日の予定です。

心配した車酔いもなく、全員元気に到着。入所式を済ませました。

いよいよワクワク、ドキドキの二日間がスタートしました。

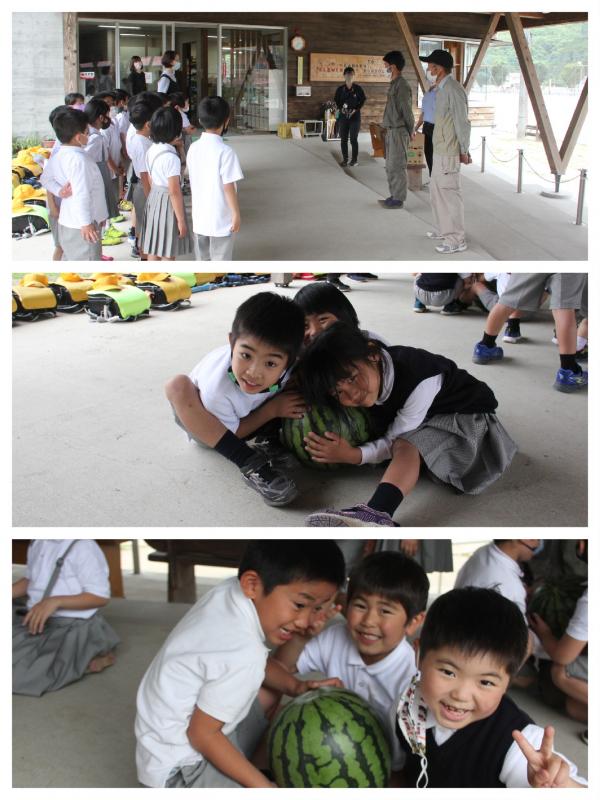

スイカのプレゼント

26日(水)、JAかもと園芸部会の皆様から、スイカをいただきました。例年この時期に続く行事で、子どもたちも毎年楽しみにしています。

今回は、1年生が代表して受け取りました。大きく育ったスイカを前にみんな大興奮。触ってみたり抱っこしてみたり、中には一人で抱きかかえようとする子もいましたが、あまりの大きさに持ち上げることはできませんでした。

このスイカは、本日(27日)の給食で提供されます。子どもたちも楽しみにしているようです。

園芸部会の皆様、そしてJA職員の皆様、大変ありがとうございました。

発見と素敵な出会い

今日の1・2時間目に生活科「つうがくろをあるこう」の学習で、国道や川のそばを歩いてみました。国道では、ダンプが勢いよくとおるとき風にあおられるので、注意しなければならないことや、信号機のある横断歩道は、素早くわたって、止まってくれた車にお礼を言うことを知りました。

川の道は、車もほとんど通らない安全な道なので、いろんな草や花、生き物を見つけるのには最高の場所です。キレイな白い花を見つけ、「何だろう」と話していると、子どもたちの声を聴いて出てこられた田中さんが「ほおずきですよ。」と教えてくださいました。そして、そのほおずきを植木鉢に植え替えてみんなにプレゼントしてくださいました。

また、「川には、ガードレールがないから左側を歩こうね。」と優しく教えてくださいました。

地域を歩くと、こんな素敵な出会いがあるんだな・・・とうれしく思いました。

茶摘みしたお茶ができました(4年生)

4年生の総合的な学習の時間で、岳間製茶の中満さんのご協力のもと、4月30日に茶摘みをしました。20分程度で4kgの茶葉を摘み取ることができました。中満さんも「たくさん取ったね!」と感心されていました。その後、機械を使って作業されましたが、2分で3kg取れました。機械の力はすごいですね。

その後、岳間製茶で加工していただき、「新茶」として子どもたち一人一人にプレゼントされました。家族みんなでおいしいお茶を味わってくださいね。

リモート集会

5月7日(金)、朝の時間にリモート集会を開催し、校長講話を視聴しました。

鶴田校長にとって、初めての取組。朝から臨時で来校いただいたICT支援員と入念な打ち合わせを行った後、いよいよスタート。1年生にとっても初めての経験で、テレビ画面に鶴田校長が登場すると、歓声が上がっていました。

講話は、旧広見小で起きた登校時の交通死亡事故の教訓を忘れずに、命を大切にする再確認する「鹿北小命の日」の取組についての内容でした。

どの学級でもみな真剣に講話を視聴しており、子どもたちの素直に聞き入れる心に、大変感心させられました。

県のリスクレベルが5の段階にあるため、集会等を開催することができず、学習にも大きな制約を受けています。児童総会も、21日にリモート開催の予定です。今後しばらくは、このような取組が続くものと思われます。

コロナ禍により、様々な場面で制約を受け、心身ともに疲弊しがちですが、教育機器を活用した学校現場の変革には、驚かされるばかりです。

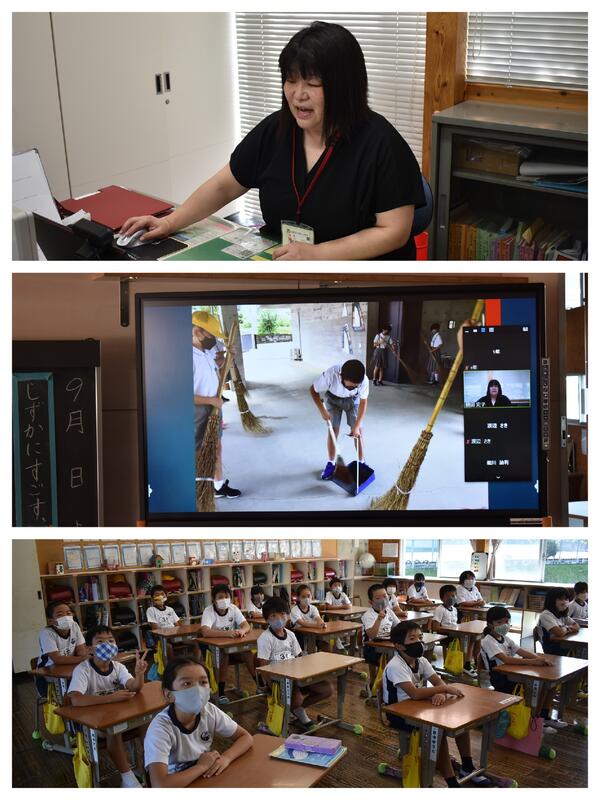

授業参観・PTA総会

17日(土)に、授業参観・学級懇談会・PTA総会が開催されました。

ある子が、掃除の時間にぽつりと一言。

「あ~緊張してきた~。」

どの子にとっても年度始めの授業参観は、緊張するようです。

参観には、コロナ禍にも関わらず、多くの保護者の皆様に参観いただき大変ありがとうございました。

その後のPTA総会も短時間の開催となりましたが、ご審議ありがとうございました。旧役員の皆様、1年間ご尽力いただき、お世話になりました。

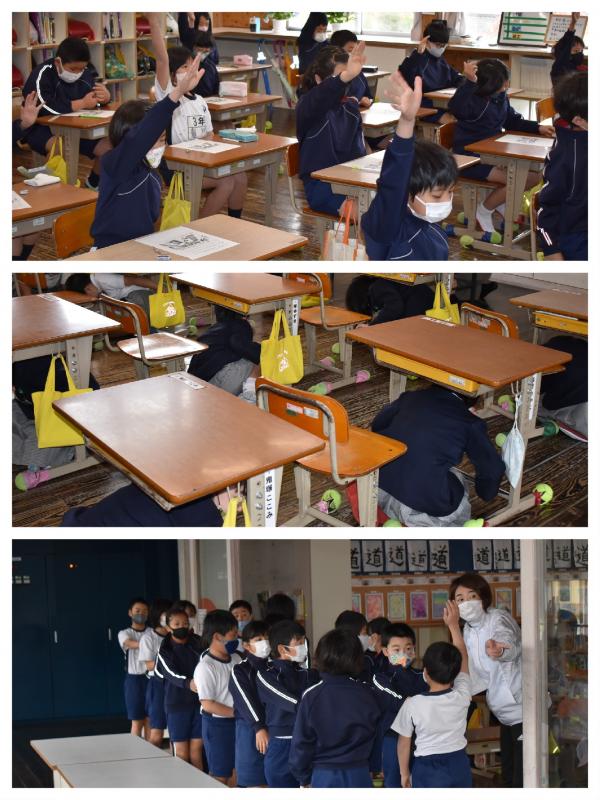

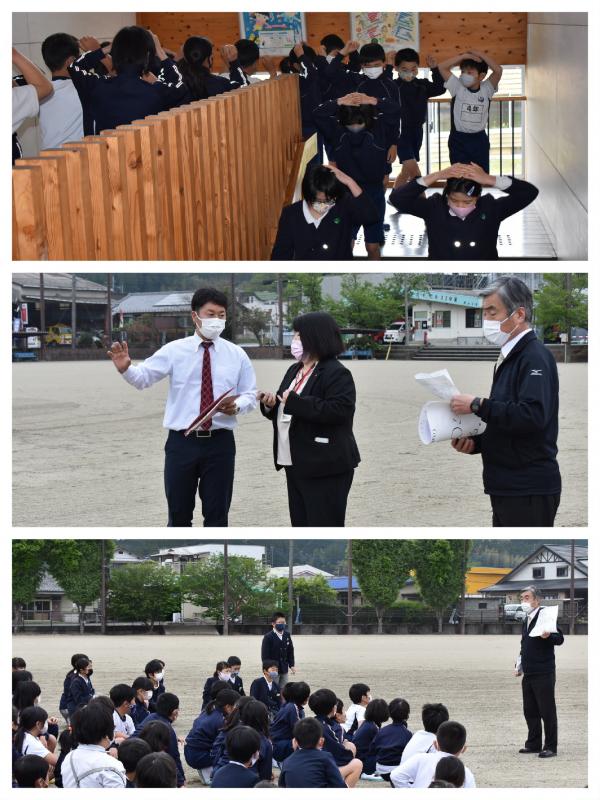

避難訓練

16日(金)地震を想定した避難訓練を実施しました。

まず、地震が発生した場合の対処の仕方について担任から指導があり、その後、訓練にうつりました。地震の鳴動音が流れると子どもたちは、机の下に身を移し、じっと待ちました。避難の放送が流れると、担任の指示に従い学年ごとの避難経路を通って避難しました。当日は、教科書で頭を保護する予定でしたが、ときおり小雨が混じる天候だったため、何も持たずに避難しました。避難後は、人員点呼とその報告が行われ、全員無事に避難することができました。

熊本地震から早くも5年。ほとんど被害のなかった鹿北地域に住む者にとっては、遠い記憶となりつつあります。しかし、復旧がすべて終わったわけでもなく、いまだに仮設住宅住まいの方もいらっしゃります。ましてや亡くなった方々の命が戻ってくるわけではありません。

近い将来、鹿北を離れる子どもたちもいるかと思います。どんな所に住んだとしても毎年繰り返し行われていた避難訓練で、的確に行動した記憶は忘れないでいてほしいと願います。

頑張った上級生

児童数が減少する中、様々な行事の準備や後片付けもだんだんと大変になってきました。

今回の入学式の準備や片付けも時間が足りるかどうか、教務主任がずいぶんと心配していたのですが、それを吹き飛ばしたのが、5・6年生の活躍でした。担任や周りの職員から指示を受けて働くだけでなく、仕事を終えると「他に何かすることはありませんか?」と自分から進んで働こうとしました。そのおかげで、予定していた時刻よりも早く終了し、職員を大変驚かせていました。

素晴らしい頑張りに鶴田校長もご満悦。片づけ終了後にその労をねぎらっていました。

どうやら今年の鹿北小も安泰のようです。

入学式

9日(金)、入学式を行いました。今回で9回目、男子14名、女子8名、計22名の子どもたちを迎え入れました。

今回もコロナ禍により、来賓の皆様のご案内を控えたり、在校生も5・6年生のみの参加としたりと少し寂しい開催となりましたが、氏名点呼の際の子どもたちの元気な返事が際立った素晴らしい入学式となりました。

これから6年間、保護者の皆様と連携しながら、地域の皆様のお力もお借りして、全職員一丸となって大切な子どもたちを育てていきます。

就任式

3月末に6名の先生方を送り出し、寂しい思いをしていましたが、4月に新たに6名の先生方をお迎えしました。

8日(木)、新学期の始業式に先立ち、新しい先生方をお迎えする就任式を行いました。

まず、転入生を紹介し、お迎えをした後、新しい先生方からあいさつの言葉をいただきました。

そして、児童を代表して吉田さんが歓迎の言葉を述べました。

その後の始業式では、今年度の担任発表があり、子どもたちはみんな大興奮となりました。

転入生

8日(木)、新学期のスタートとともに「小規模特認校制度」を利用した転入生を迎えました。

小規模特認校制度とは、山鹿市内に在住していれば、違う校区からでも本校に通うことができる制度です。現在のところ山鹿市では、鹿北小・中学校のみに認められています。

お母さんによれば、児童数の少ない自然環境に恵まれた学校で学ばせたかったとのことでした。

今後、山鹿市内のいろんな所から、いろんな思いをもった子どもたちが本校に集い、様々な交流ができればと思います。

ようこそ、鹿北小へ。

コサージュのプレゼント

昨年もご紹介しましたが、定期的に職員室前に花を生けてくださる古田さんが、新入生の入学をお祝いするためにコサージュを届けてくださいました。

本校開校9年目。毎年続くこのご厚意に、新入生、新入生保護者とともに感謝の意を表します。

【鹿北小版 地震・津波】

危機管理マニュアル.pdf

発災時のマニュアル.pdf

地震発災時のフローチャート.pdf

※危機管理マニュアル内の職員名は

出しておりません。

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長 鶴田 史子

運用担当者 教諭 星子 尚子

熊本県子ども家庭福祉課より「親と子のための相談LINE」の紹介がありました。相談無料です。対象は熊本県に住んでいる子ども(18歳未満)及び保護者の方となっています。まずは、友だち登録からしてみませんか。

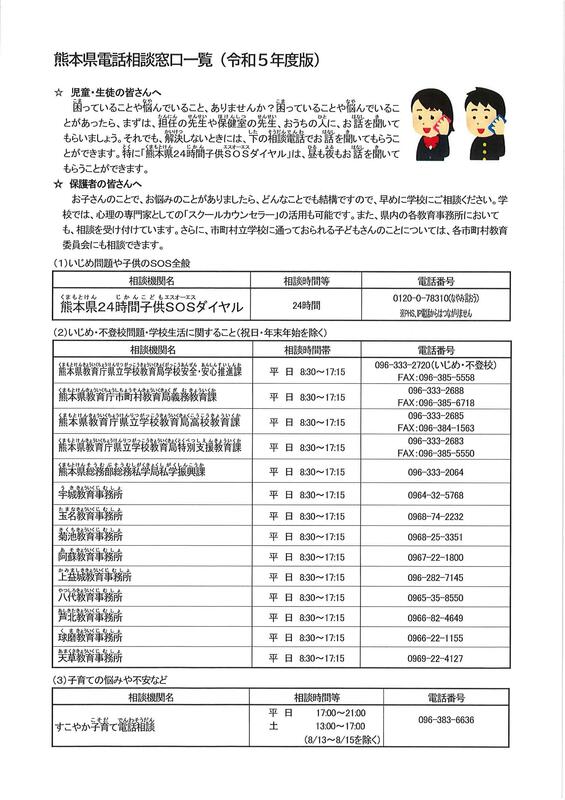

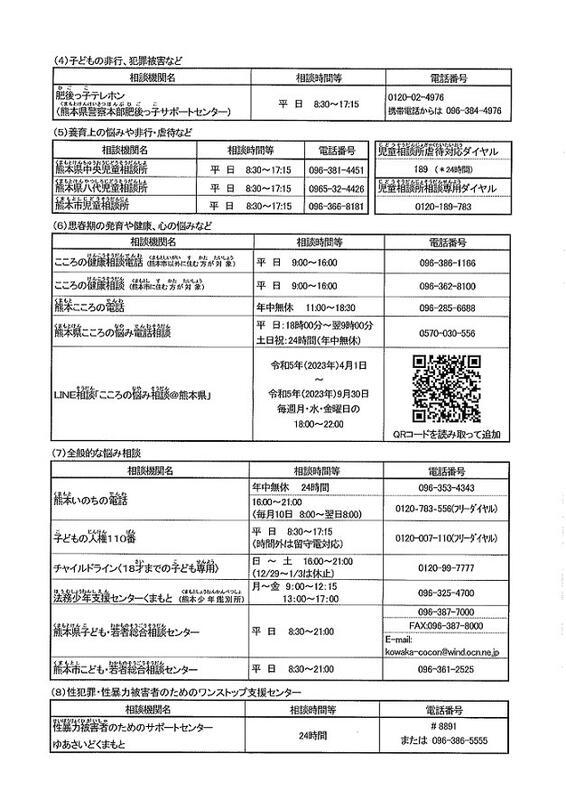

熊本県教育庁より「令和5年度版 熊本県電話相談窓口一覧」の紹介がありました。24時間体制でお話を聞いてもらえる「熊本県24時間子供SOSダイヤル」もあります。一覧を掲載しますので、必要な場合はぜひご活用ください。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

f学校感染症診断書を以前は提出していただいておりましたが、提出の必要はなくなりました。インフルエンザ等の学校感染症(出席停止となる病気)に感染した場合は、医療機関を受診後に、速やかに学校へご連絡ください。