2024年2月の記事一覧

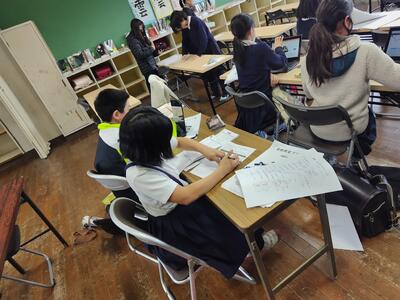

第5回大津町史跡カルタ大会

教育長、教育部長、そして途中参加された町長の下、第5回大津町史跡カルタ大会が行われました。

女子チーム「クレッシェンド」と男子チーム「大津南」の6年生2チームが出場しました。

予選1試合目

「クレッシェンド」は圧倒的な強さ15点で予選1試合目勝利。

「大津南」は11点で、なんと同点で折り返しました!

会場は異様な熱気に包まれ、試合はさらにヒートアップしていきます。

予選2試合目

「つつじみさ吉」が波に乗り、流れがグッと傾いていきます・・・

「クレッシェンド」は1試合、2試合の合計得点が22点となり、「つつじみさ吉」と同点!

「大津南」は、なんと!厳しい試合を1点差で逃げ切り、決勝進出を決めました!

決勝進出をかけて、「クレッシェンド」「つつじみさ吉」が決定戦をすることになりました。

代表者の一発勝負!

会場がし~んとなり・・・

会場中の視線が、「クレッシェンド」代表と「つつじみさ吉」代表に集まります。

札が読まれると・・・

不運にも、相手の目の前に札がありました・・・

残念ながら、決勝進出とはなりませんでした。

悔しがる「クレッシェンド」を見ながら、練習し、ここまでがんばってきた「クレッシェンド」に、大きな拍手を送りたいと思いました。

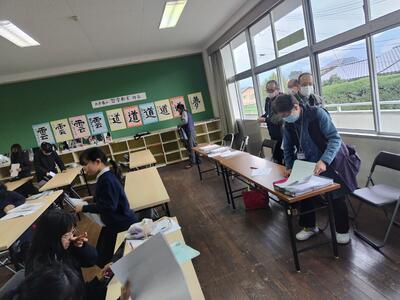

決勝戦

激しい攻防が続き、

進出した「大津南」も大健闘しました!

結果発表!

「つつじみさ吉」が10点で1位

なんと!また、「大津南」と「みさきのっ子」が7点で2位となり、2位をかけて1番勝負3回の決定戦をすることとなりました!

これまで参加していた児童は、会場の後方に移動。

大注目の中、1番勝負3回が行われます。

勝負の結果は、1対2となりました。

表彰式では、

教育長から3位の表彰を受けました。

これまでがんばってきた「クレッシェンド」「大津南」のみなさん、そして指導していただいた担任の先生、お疲れ様でした。

また、参観いただいた保護者の皆様もお疲れ様でした。

「勝負は筋書きのないドラマ」

というフレーズは、今日の試合にぴったりだったと思います。

ただの勝ち負けに終わらせず、今日の試合を教訓にして、さらに自分を高めてほしいと思います。

とてもうれしかったのは、応援しに来ていた南小の子どもたちも含め、南小の子どもたちが進んで会場の後片付けをしてくれたことです。

この大会のために、企画、準備、運営、そして後片付けをしてくださる方々がいます。

その方々への感謝の気持ちを忘れなかったところにも価値があると思います。

ありがとう!

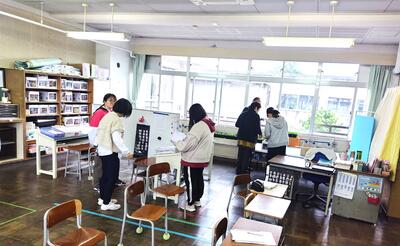

新入学児童保護者説明会(体験入学)

午後は、新入学児童保護者説明会(体験入学)でした。

予定時刻には、

ほぼ全ての保護者が集まり、緊張した面持(おもも)ちで会がスタートしました。

はじめ、校長あいさつ、給食費納入についてと、ちょっとおかたい話が続きました。

その後、養護教諭と町の歯科衛生士さんに、「健康的な生活」や「歯」についてのお話をしていただきました。

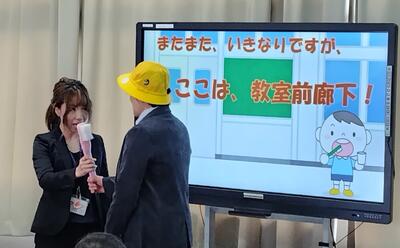

学校生活あるあるのコミカルな劇を使って、笑いを誘いながらの楽しい説明をされました。

その中で、本校の実態

①朝食を食べない・時々食べない人が、15.5%(30人ほど)

②午後10時以降に寝る人が、36.2%(70人ほど)

③メディア機器を勉強以外で平日3時間以上使う人が31.3%(60人ほど)

④熊本県、大津町も12歳児一人平均むし歯本数が全国平均より高い

に驚かされました・・・

子どもたちが、学校生活を楽しく過ごすために、言い古された言葉ですが、

「早寝・早起き・朝ごはん」と歯みがき

を大切にしてほしいと思います。

どうぞよろしくお願いします。

次に、事務より、次年度から変わる教材費等の徴収方法について説明がありました。

令和6年度より、1~6年生、全ての学年での徴収方法が振り込み方式に変わります。

学校も不慣れで、ご迷惑をおかけすることがあると思いますが、ご理解のほど、よろしくお願いします。

そして、1年生担任に、学校生活についてのお話をしていただきました。

「『はい』『いいえ』の意志が伝えられますか?」

「落ち着いて話が聴けますか?」

「衣服を一人で脱いだり着たりできますか?」

など、学校生活をスムーズに過ごすためのポイントについてお話しされました。

小学校では、「一人でできること」を前提に授業等が進んでいきます。

入学までに、子どものできることを増やしておくとスムーズな学校生活がおくれることと思います。

最後に、教頭先生に「親の学び講座」を行っていただきました。

じゃんけんを中心にしたプログラム

「こんなときどうする」の一人一人の語り

バベルの塔

プログラムが進行するとともに、保護者にも笑顔と笑いが起こり、和やかな雰囲気となりました。

「子どもも1年生、親も1年生のところもある。保護者が悩みや不安を共有し合い、みんなで子育てを楽しみましょう!」

と教頭先生が、講座を締めくくられました。

閉会時には、あれだけの緊張感がただよっていた会場の空気がゆるみ、保護者の皆さんは、穏やかな笑顔と楽しそうな会話をしながら学校を後にされました。

入学説明会が行われている間、5年生は、1年生を学校探検に連れ出してくれていました。

5年生は、インフルエンザや発熱等で欠席が10人を超える中、計画的に遊びやお迎え方を考え、新入生を楽しませてくれていたようです。

着実に6年生への階段を駆け上がっている5年生、本当にありがとうございました。

来年が楽しみです!

参加していただいた新1年生、保護者の皆様、大変お疲れ様でした。

また、計画・準備・運営してくださった先生方、ありがとうございました。

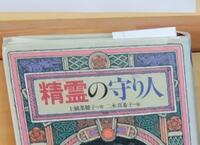

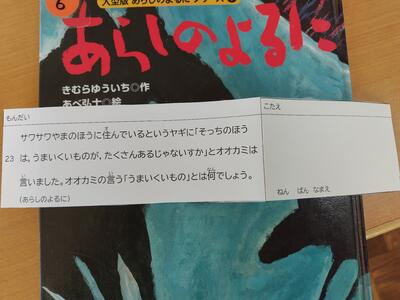

読書ページ通帳発行及び「読書 DE クイズ」

2時間目の休み時間、3年生が、

「校長先生~!読書ページ通帳~!」

と来室しました。

司書の先生も

「3年生がすごいんですよ~!」

とおしゃっていたとおり、かなりのハイペースで読んでいるようです。

即発行しました。

図書室に向かうと、

また、新しい取組が始まっていました。

その名も「読書 DE クイズ」!

本に挟んである

クイズに、本を読んで答える取組です!

あの手この手で、本と子どもの接点をつくり出していただいている図書委員会の子どもたちと司書の先生には頭が下がります。

ぜひ、図書委員会や司書先生が考えたクイズを倒してほしいと思います。

お家でも声かけよろしくお願いします!

6年生英語

6年生の教室からにぎやかな声が聞こえています。

英語専科の先生とALTの先生が英語の授業をされていました。

「Hello !」

「What do you want to be ?」

・・・

「Why?」

・・・

「See you.」

をたくさんの友達と交流する場面でした。

恥ずかしがりながらも、たくさんの友達に話しかけていました。

私もちょっと参加しましたが、

「I want to be a chef !」

「I want to be a cartoonist !」

など、子どもたちは、いろいろな夢を持っていることが分かりました。

楽しそうな英語の授業を見ていると、

「いいな~」

と思ってしまいます。

ぜひ、英語が話せるようになってほしいと思います。

しかし、残念ながら

「I want to be a teacher.」

の会話は耳にしなかったような気がします・・・

銀杏の木高木剪定Ⅱ

今朝、運動場を見ると、

運動場と子どもたちの成長を見守ってくれていた大きな銀杏の木がなくなっています・・・

昨日の高木剪定で撤去していただきました。

あったはずのものが無くなると、心にぽっかり穴が空いたようでさみしくなります。

大変申し訳ありませんが、落葉の掃除の大変さや、つるが巻き倒木の恐れもあったので高木剪定となりました。

どうぞご理解ください。

土曜日にあと数本高木剪定する予定です。

今朝、PTA会長が来校された際、お話をしましたので、ご存じの方もいるかもしれませんが、

「長年親しまれてきた銀杏ですので、もしご活用いただける方がいらっしゃいましたら、9日(金)夕方6時までに学校ご連絡ください」

ただし、運搬等の移動費用はご活用者の負担になります。

土曜日夕方頃には、完全に撤去の予定です。

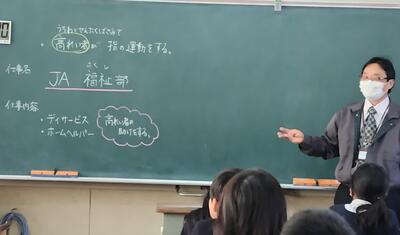

4年生のお仕事学習Ⅲ

4時間目に、4年生のお仕事学習Ⅲがありました。

今回は、なんと!PTA会長に来ていただいています。

「知っている人」

と聞かれると、

ほとんどの人が手を上げていました。

しかし、息子さんだけは知らない方に手を・・・

「私の仕事は何でしょう?」

と見せていただいたものが、

でした!

何の仕事か想像がつきますか?

実は、

でした。

私も初めてPTA会長のお仕事を知りしました!

その後、

あの、お茶目で陽気なPTA会長さんが、真剣に自分の仕事について語られました。

その本気度に引き込まれるように、子どもたちも黙って聴いていました。

残念ながら、私は、検食のため校長室に帰らなければならなくなりました・・・

その後も、お仕事について熱く語っていただいたようです!

子どもたちは、乗って来られた福祉車両で、

車椅子体験や

車椅子の乗り入れ体験をさせていただきました。

PTA会長は、自分の仕事について

「ディサービス等の福祉の仕事を通じて、高齢者の方が自分で動けるようになり、高齢者自身やそのご家族の方が笑顔になることが生きがいです」

とおしゃっていました。

また、

「福祉を通じて地域を笑顔にすること」

とも、おしゃっていたようです。

どの分野で働かれている人も、

「仕事の意義を見い出し、誇りを持って仕事をされている」

と改めて感じさせていただきました。

PTA会長さん、貴重な講話をしていただきありがとうございました!

子どもたちは、大人の本気を感じ取ってくれたことと思います。

子どもが帰って来たら、ぜひ、どんなお話だったか聴いてください!

高木剪定が始まりました!

今日は、高木剪定が予定されている日でした。

運動場の国旗掲揚台裏のイチョウを剪定する予定です。

高木剪定?と疑問に思っていました。

すると、朝から5台ほどの作業車が到着・・・

物々しい雰囲気となり、作業が始まりました。

大型クレーンで木の頭部をつり上げ、幹の途中から切断されるそうです。

作業員の方は、業務連絡の会話をされるだけで、黙々と作業に取りかかられました。

作業される方々に笑顔は見られません。

危険がともなう仕事だからでしょうか?

粛々(しゅくしゅく)と作業を進められました。

流石(さすが)プロフェッショナルという感じがただよっています。

今日中には、作業が終了する予定です!

ご来校の際は、体育倉庫前の駐車はご遠慮ください。

2月1回目の算数塾

昨日(2月7日(水))、算数塾がありました。

インフルエンザ等で長く休んでいた6年生も復活しましたが、

子どもたちの集まりが悪く、ちょっと塾開始まで時間がかかってしまいました。

しかし、そこはベテランの学習ボランティアさんです。

子どもたちの状況が落ち着くまで待って、

「頭の体操」

塾長曰(いわ)く、

「頭を算数モードに変える基礎・基本問題」

に取り組ませられました。

残念ながら、校内研修と同時並行なので、

私は、後ろ髪を引かれつつ、校内研修に参加しました。

校内研修後、算数塾にもどると、

黙々と、各学年のまとめ問題に取り組んでいました。

5年生が近づいてきて、

「校長先生、はじめたときは『嫌だな~、長いな~』と思っていたけど、算数塾はもうあと4回になちゃった・・・はやいな~」

と言っていました。

お家の人に入れ!と言われたんでしょうか?

「嫌だな」「行きたくないな」

と思っていた子どもの心が、塾長をはじめ学習ボランティアさんのおかげで、大きく前向きになっていることを実感しました。

昔、私が育った町の教育長が町の運動会で、

「小・中学生のみなさん、あなた方は鉄です。熱くなればどんな物にも変わることができます。変化できるように常に熱くなってください」

とあいさつされたことを今でも思い出します。

大人になって経験を積み、ようやくこの言葉の意味が分かるようになりました。

塾長をはじめ学習ボランティアさんの

「算数を好きにしたい」

「算数を上手にさせたい」

という熱い思いが子ども一人一人に伝わり、子どもたちを変容させているのだと思います。

子どもたちのために、ご指導いただきありがとうございます。

また、放射冷却・・・

今朝は冷えました・・・

空を見ると透き通った青空

朝の気温2℃・・・

登校する子どもたちも寒そうでした。

運動場の草置き場は凍(こお)っていました。

2年生がお休みでさみしいですが、天気良く、午後から気温は上がりそうです!

今日も、学校生活を楽しみましょう!

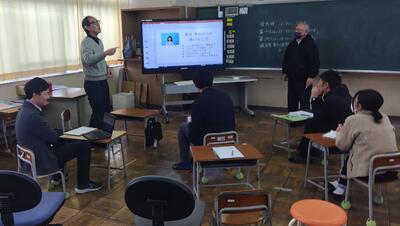

「特別支援教育」研修

今日の校内研修は、「特別支援教育」についての研修でした。

「知的障害特別支援学級」と「自閉症・情緒障害特別支援学級」に分かれ、

【知的障害特別支援学級】

それぞれの担任の先生から、

【自閉症・情緒障害特別支援学級】

それぞれの学級の特徴と学習の流れ、児童との接し方で配慮している点などについて、2班に別れ、交互にミニ講話をしていただきました 。

「子ども、保護者との信頼関係構築に最大限の努力を払っている」

「子どもの特性をあの手この手で探し出すように努めている」

「子どものスイッチ(切り替えポイント)探しに日々努めている」

「子どもが冷静な判断ができるまで待つ」

「成功体験をスモールステップで積み重ねる」

など、それぞれの担任の先生が、特別支援教育指導の中で大事にしている貴重な考えにふれることができました。

また、

「ソーシャルスキルトレーニング絵カードは、気持ちや行動を考えさせるには良い教材ですよね!」

とか

「ソーシャルスキルトレーニング絵カードと同じように、小さい子には、ごみたろうの『ことばずかん』もいいですよ」

「特別支援学級、通常学級のどちらの子どもにも、待ってあげるという接し方は、とても効果的です」

などの話題が出ました。

特別支援学級の担任の先生のミニ講話をもとに、なかなか素敵な研修ができました。

担当してくださった先生方、大変お世話になりました。

家庭版情報モラル教育

【保護者向けリーフレット】こども家庭庁より

「ネット・スマホ活用世代の保護者が知っておきたいポイント~こどもたちが安心して楽しく使うために~」

【動画】これからの学びのスタンダード~学習者用デジタル教科書を活用した学びの変化~

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長 大野 一郎

運用担当者 情報教育担当