2023年7月の記事一覧

夏の学習会開催!

地域学校協働活動推進員さんに、中学生を含め11人の地域の学習サポーターを取りまとめていただき、朝から夏の学習会サポーター結成式を行いました。

「昨年度お世話になった後、子供たちに『先生と言われて・・・』今年も参加しました」

「何か地域のためにできることはないかと思って応募しました」

「地域学校協働活動委員さんに誘われて・・・」

など、サポーターに応募した理由もお伺いすることができました。

南小校区の各地区より集まっていただき、大変心強いです。

ありがとうございます。

その後、開校式を行いました。

参加児童34人と対面し、自己紹介をしていただきました。

「夏休みの宿題を終わらせましょう!」

という学習サポーターのかけ声の後、

各教室で学習会を開始しました。

先生方、支援員の先生方も交えると、ほぼマンツーマンの状況となりました。

どの教室でも学習に集中!

「夏休みの宿題、かなり進んだ~」

「がんばった~」

と、少々疲れ気味の子供たち!

地域の学習サポーターの皆さんのおかげで、かなり集中して学習に取り組めたようです。

ご協力ありがとうございました。

また、参加してくださった先生方、支援員の先生方、大変お世話になりました。

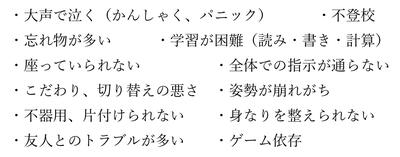

教科等研修会(特別支援教育)

午前中は、特別支援教育研究部会でした。

特別支援教育とは、

「障がいのある子どもの⾃⽴や社会参加に向けた主体的な取組を支援する視点に⽴ち、子ども一人ひとりの教育的ニーズを把握し、その持てる⼒を⾼め、⽣活や学習上の困難を改善⼜は克服するために、適切な指導及び必要な支援を⾏うもの」

だそうです。

特別支援学級に在籍している児童は、

「生活・学習上の困り感があり、特別な支援を必要としている児童」

だとも言えます。

詳しくは、大津町の「特別支援教育ってなに?~保護者のためのガイドブック~」 ↓

www.town.ozu.kumamoto.jp/kiji00312043/3_12043_24348_up_3k584ekh.pdf

をご覧ください。

南小には、

・知的障がい学級(すみれ)

・自閉症・情緒障がい学級(コスモス)

があります。

子供たちは、それぞれの⽣活や学習上の困難を改善⼜は克服するために、合理的配慮の下、日々、個々の学習に取り組んでいます。

特別支援学級の3人の先生方と一緒に、

「『障害福祉の基本』~療育と学校の連携について~」

相談支援センターいちばん星の伊豆野先生の講演を聞き、協議に参加しました。

伊豆野先生に講演いただいた、次の3点が特に印象に残りました。

1 「早期発見・早期対応」が何よりも大事である

・早期対応によって、子供を健やかに生長させることができる。

・「子供を変える」 → 「大人のかかわり方を変える」視点が大事

◎相談の例

・怒る、けなす、どなるなどの誤った対応、友だちとのトラブルや失敗の蓄積

→ 自尊感情の低下

→ 不登校、うつ傾向

→ 触法行為

につながる可能性が大きい。

2 子供の「心を整える」ためには、子供の「生活を整える」ことが大切である

・「イライラする」「頭にくる」「キレる」は心の問題だけれども、生活リズムとルールの乱れに起因していることが多い。

・生活リズム → 早寝早起き朝ごはん(睡眠と食事のコントロール)

・一定のルール → ゲーム・テレビ・スマホなどのルール、人との関わり方など

・非行 → 親がかまわない家庭に多い

・引きこもり → 親が過干渉の家庭に多い

3 障害福祉の究極の目的は、子供たちを「自分で稼げる大人にすること」にある。つまり、「自分の稼いだお金で、自分の人生を謳歌(おうか)できる」ように個別の支援計画をつなぎ、切れ目のない支援していくことである。

・必要ならば、受給者証、療育手帳、身体障害者福祉手帳など、躊躇(ちゅうょ)なく申請する。必要なくなれば、返納することもできる。

・子供の健やかな成長のために考え行動してほしい。

今日の研修も、大変学びの多い研修でした。

講話していただいた、伊豆野先生、大変お世話になりました。

参加された先生方、お疲れ様でした。

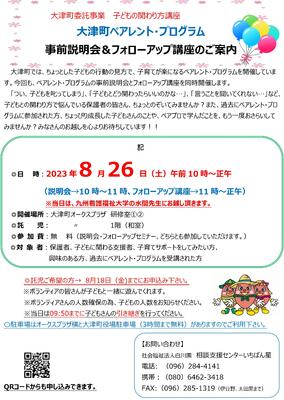

大津町では、

8月26日(土)10:00~12:00に

大津町オークスプラザ研修室で

「大津町ペアレント・プログラム」が ↓

https://www.town.ozu.kumamoto.jp/kiji00313047/3_13047_25349_up_2qwtapg1.pdf

が行われます。

「つい、子どもを叱ってしまう」「子どもとどう関わったらいいのかな・・・」「子どもが言うことを聞いてくれない」など、子どもとの関わり方で悩んでいる皆さんは、ちょっとのぞいてみませんか?

だそうです。

参加されてみませんか。

空があやしいです・・・

運動場に人がいなかったので、中庭に向かうと歓声が上がっていました。

子供たちが、ビニールプールで大はしゃぎでした!

「あ~校長先生だ~」

と、危うく水をかけられそうになりました。

子供はいつの時代も遊びの天才です。

あぶない あぶない

学童の先生方、大変お世話になります。

南側の井手に向かうと、

雨にたたられ・・・なかなか活動できていなかった環境整備員さんの活躍で、土手がさっぱりしていました。

さすが本職です。

ありがとうございます。

運動場にもどると、ゴロゴロと雷鳴が聞こえてきました。

雨が降りそうです。

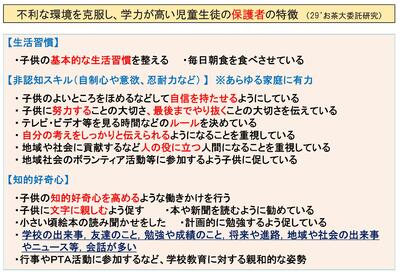

学力は親の意識次第?

午後、大津町の教職員の研修会でした。

「衝撃的だったのは・・・」

「驚いたのは・・・」

「ショックだとは思いますが・・・」

という枕詞(出だし)から始まる学力の結果分析を、講師の方が報告されました。

南小を含め大津町、熊本県は厳しい状況にあるとのことでした。

学校としては、この現実を真摯(しんし)に受け止めなければなりません。

4月から教務、研究主任を中心に学力向上に向けて取り組んでいますが、さらに身を引き締めて取り組んでいきたいと思います。

子を持つ親としてショッキングだったのは、

「子の学力は、親の収入に比例する」

という言葉でした。

確かに、ネット検索すると色々な記事に出くわします

国立教育政策研究所 ↓

https://www.nier.go.jp/05_kenkyu_seika/pdf_seika/h28/uzuki+suetomi_2.pdf

個別指導塾 ↓

https://www.manabiba-s.com/column/univ-0124/

「自分の収入が、子どもの学力に関係するのか・・・・」

と思うと、どんよりした気持ちになりました。

救われたのは、

「不利な環境を克服し、子どもに高い学力を身に付けさせた保護者がいる」

という事実と、その保護者には共通の特徴があるということでした。

この特徴を見ると、学校がご家庭に推奨していることと一致します。

・早寝早起き朝ごはん

・テレビ、ゲーム、スマホ等の時間制限

・読書

・努力することの大切さ

・ボランティア(人の役にたつ行動)

など・・・

大人になると、

「勉強しておけばよかった!」

という後悔の言葉を聞くことが多くなりました。

「勉強しなければよかった!」

という言葉を聞いたことがありません。

「勉強は大切だ!」

と、誰もが思っているんだと思います。

しかし、勉強を習得するには、必ず苦痛が伴(ともな)います。

大人になると、これまでの体験から二の足を踏むことが多くなります。

また、なかなか学力が向上しない(新しい知識を習得できない)のも現実です・・・

講師の尾崎春樹さんは、

「学力はシグモイド曲線のように付いてくる」

とおっしゃっていました。

「最初はなかなか身に付かないけれども、ある時期を境に一挙に伸びる」

「3ヶ月程度の努力と我慢が必要だ」

とおっしゃっていました。

このことを一度体感し習得すると、学力はグッと伸びてくるそうです。

「何のために勉強するのか、意味がわからない?」

という子供の質問には、

「自分の将来の可能性を潰(つぶ)さないため」

と答えるようにしているそうです。

また、エンジェルスで活躍中の大谷翔平選手が、花巻東高等学校1年生の時にたてた目標達成マンダラ・チャートを紹介しながら、 ↓

http://nms-neurosurgery.com/moritablog/405

「今、この瞬間の感情である好き・嫌いで行動すると、将来の可能性は狭(せば)まってくる」

目標をもって、スモールステップで自分を高めていくことの大切さを語られました。

「勉強の仕方が分からない」

「勉強が面白くない」

「学校がつまらない」

と言って、勉強の苦痛から逃げる我が子に、どう立ち向かうかがカギとなるようです。

我が家も、日々、スマホに逃げる子供とのせめぎ合いが続いています・・・

夏休み初日

夏休みが始まりました。

子供たちの声がしません。

静かな学校です。

しかし、学童はにぎやかでした!

朝、7時20分頃には子供たちがやって来ていました。

50人ほどの子供たちが来ていると、学童の先生がおっしゃっていました。

水浴びの準備も進んでいました。

学童の先生には、大変お世話になります。

よろしくお願いします。

子供たちが、捕獲したカナヘビを見せてくれました。

夏休み中も捕獲作戦は続くようです!

前期前半が終了しました!

どうにか?

やっと?

とうとう?

前期前半が終了しようとしています。

残念ながら、大津高校野球部は負けてしまったようです。

しかし、14人という少数精鋭で、ベスト8まで勝ち残ったことは、地域の誇りです!

残念そうに、5年生が教えてくれました。

お疲れ様でした!

午後の暑い体育館でしたが、しっかりお話を聞いてくれました。

子供たちは、前期前半、

・あいさつをする

・人の話をしっかり聞く

・時間を守る

・進んで行動する

を意識して生活してくれました。

とてもよく頑張っていたと思います。

夏休みに向けて

・水の事故に気をつける

・交通事故に気をつける

・命を大事にする

を約束しました。

詳しくは、学校生活をご覧ください。

教室では、帰り支度が始まっていました。

にぎやかだった学校から子供たちの声が消え、さみしさを感じるようになりました。

お家の方と一緒に、楽しい夏休みをお過ごしください。

今日、6年担任の先生の次女が誕生しました。

おめでとうございます。

また、育休に入られたコスモス1の担任の先生も、お子さんを連れて来校されました。

とてもかわいいお子さんでした。

ほのぼのした夕方を過ごしました。

いよいよ夏休みが始まります。

前期前半終了日!

明日から夏休みです!

今日は、前期前半終了日となりました。

元気に登校している子供たちが多いようです。

大津高校野球部が、全国高校野球選手権熊本大会ベスト4をかけて試合をするそうです。

「今から応援に行ってきます」

保護者の方が、朝から楽しそうに声をかけていただきました。

サッカー部 全国

女子バスケット部 8位

14人でがんばっている大津高校野球部にも、ぜひ勝利を手にしてほしいです。

運動場に出かけると、

「カナヘビを久しぶりにゲットした」

と、子供たち3人が声をかけてきました。

その後も、カナヘビ探索は続いています。

プール管理担当の先生も、運動場を横切って行かれました。

最終日ですが、プール管理は必要です。

お世話になります。

児童会のあいさつ運動も、とうとう最終日まで続いていました。

昨日の校長のつぶやきでもお伝えしましたが、

「努力して続けると、『これ新しいね!』と思える瞬間がある」

と、B´zが語っていました。

児童会のみなさんには、あいさつ運動を通して、何が見えたんでしょうか?

前期前半、ありがとうございました。

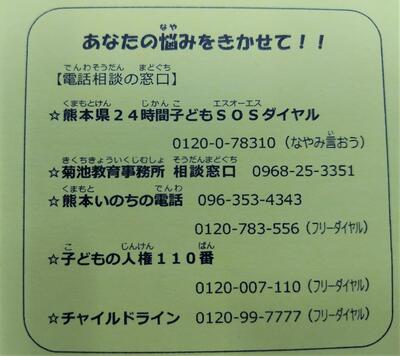

先日、こつこつと教頭先生が黄色いものを作成していました。

見ると、「子供の悩み相談カード」でした。

子供たちのために、ありがとうございます。

テレビや新聞等で、「命を大切にする」ようにと、報道されています。

人間の悩みのほとんどが、「健康」と「人間関係」だ、と言われています。

今時の子供たちは、人間関係が希薄(学校と家などの限られた人間関係しか経験しない)になり、その解消法を日常的に学べないため、些細なことでも、悩み、苦しむことが多いようです。

どんな子供たちでも、大なり小なり悩むことがあります。

子供たちに配付していますので、ご承知おきください。

ご家庭でも、子供とゆっくり話す時間などを設け、子供の声に耳を傾けてほしいと思います。

よろしくお願いします。

大人の学びⅣ

私たち南小の職員も、教育公務員特例法により、

「第二十一条 教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない」

と規定されているため、週1回程度の校内研修を実施し、授業力向上に努めています。

今日の校内研修は、前期前半の総括でした。

算数部会

国語部会

それぞれに別れ、

・校内研修の視点での授業の振り返り

・授業でのICTの活用

について話し合いました。

ちょっと伝わりにくいと思いますが、

「教材とのズレ、児童の思考とのズレが明確になったとき、児童が主体的に活動する授業ができた」

「とても大変できつかったけれど、毎時間、児童の振り返りを見取ったら、子供が能動的に授業に参加するようになった」

「根拠を問うと、表現が明確になった」

「児童の発言の板書に名前を記入すると、積極的に発言するようになった」

など、この前期前半、授業に邁進(まいしん)してきた先生方の努力の結晶が、子供の姿としてキラリと輝いた瞬間を垣間見せていただきました。

子供のちょっとした

「進化」

が私たちの教職員のモチベーションです。

教育という営みは、低年齢になればなるほど日常化のための繰り返しが必要です。

なかなか成果は見えません・・・

しかし、続けることで新しい世界が開けていきます!

帰宅途中、

クローズアップ現代 独占告白 B´z 時代を鼓舞する音楽のチカラ ↓

https://www.nhk.jp/p/gendai/ts/R7Y6NGLJ6G/blog/bl/pkEldmVQ6R/bp/pYjllzG99b

という番組が放送されていました。

B´zが、35年間、ヒット曲を出し続けることができた理由に、

「努力して続けると、『これ新しいね!』と思える瞬間がある」

「音楽活動を35年間休んだことがない」

と、松本さんと稲葉さんは語っていました。

その原動力は、

「好き」

なんだそうです。

手前味噌ですが、

「子供が好き」

「授業が好き」

「努力をいとわない」

そう感じる南小の先生方はステキだと思いました。

晴れ間が見えてきました

今日も、児童会の息の長いあいさつ運動が続いています。

雨が降り出しそうな天気に様子見の子供たちも加わってあいさつの輪が広がっています。

明日が最終日、最後までやり切るのでしょうか?

昨夜の雨で運動場は水浸しになっていました。

車の轍の跡が痛々しいです。

ここだけでは無く、運動場南門、さらに運動場の国旗掲揚台付近の草地も粘土質でかなり厳しい状況です・・・

大津町教育委員会にも相談に行きました。

どうにか改善できればいいんですが・・・

少し、晴れ間が見え出しました。

西日に照らされて・・・でも心は温かい

熱く輝いていた太陽が西の空へ傾きました。

南小の校舎は、まだほてり続けています。

2階の通路は、32℃・・・

図書室前を通ると、司書の先生の読書への誘(いざな)いが掲示してありました。

ワンピーススタンプラリー

読書感想文・感想画コンクール

そして、「すきな本」

の紹介!ステキな取り組みばかりです。

ぜひ、ご家庭でも読書へ誘ってください。

「学力」はもちろん、集中力もついてきます!

廊下を歩いていると、ハートの木がさらに咲きほこっているような気がしました!

4・5・6年生(7月6日) ↓

https://es.higo.ed.jp/oozus/blogs/blog_entries/index/page:2?frame_id=177&page_id=29

4・5・6年生(7月18日現在)

さすが、南小だな!と感じます。

朝のあいさつ運動もそうですが、「続ける」ことの大切さを知っている人が多い証拠です!

「継続は力なり」

「継続」は、自分を、学級を、そして学校を必ず高めてくれます。

憧れを抱く低学年が増加するのもうなずけます。

今日は火曜日!児童のつぶやき隊(旧名:南知らせ隊)の活動日でした。

児童のつぶやきを見せてもらうと、心を揺さぶる作品に思わず楽しくなってしまいました。

児童の視点はすばらしいです!

ぜひ、「児童のつぶやき」をご覧ください! ↓

https://es.higo.ed.jp/oozus/setting/page_20230705005759

「いいね」のクリックも忘れずにお願いします!

家庭版情報モラル教育

【保護者向けリーフレット】こども家庭庁より

「ネット・スマホ活用世代の保護者が知っておきたいポイント~こどもたちが安心して楽しく使うために~」

【動画】これからの学びのスタンダード~学習者用デジタル教科書を活用した学びの変化~

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長 大野 一郎

運用担当者 情報教育担当