母

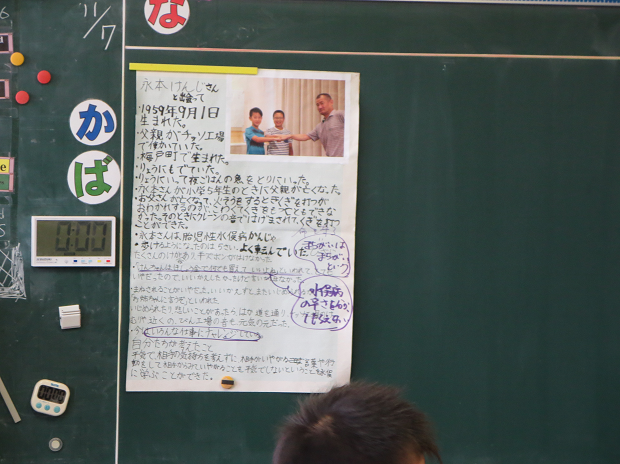

5.6年教室の右上の壁には、学習の中で出会った方のなまえと写真、そして学んだこと、みんなで話して共有したことを書いた広用紙が5枚掲示されています。

11月8日(火)2時間目。

その中から7月の集団宿泊学習で出会った方との広用紙を、担任の先生がはずして黒板にペタリ。

「水俣病のことは、過去の話ではない、水俣だけのことでもない。自分がしなければならないことがあるんじゃないかな?と思うんだ。」という先生に紹介されて、一人のお母さんが子どもの時のこと、修学旅行で県外に行ったときのこと、結婚するときのこと、今思うことなどをお話しくださいました。

お話の前に、11日のぎんなん祭で5.6年生がステージ発表する劇(練習)を観ていただきました。

お母さんはお帰りの時に「劇を観せてもらっていたからですかね。はじめてです。こんなに深いところまでお話ししたのは。」と言ってくださいました。

「まわりの人が正しいことを知ったら、知ろうとしたら。

出身者が出身を言えないことはないんです。

正しいことを知る、知ったらそれを伝える、なまはんかなうわさをしないことです。」

というのを、教室でのお話の最後に子どもたちに。

11月8日(火)2時間目。

その中から7月の集団宿泊学習で出会った方との広用紙を、担任の先生がはずして黒板にペタリ。

「水俣病のことは、過去の話ではない、水俣だけのことでもない。自分がしなければならないことがあるんじゃないかな?と思うんだ。」という先生に紹介されて、一人のお母さんが子どもの時のこと、修学旅行で県外に行ったときのこと、結婚するときのこと、今思うことなどをお話しくださいました。

お話の前に、11日のぎんなん祭で5.6年生がステージ発表する劇(練習)を観ていただきました。

お母さんはお帰りの時に「劇を観せてもらっていたからですかね。はじめてです。こんなに深いところまでお話ししたのは。」と言ってくださいました。

「まわりの人が正しいことを知ったら、知ろうとしたら。

出身者が出身を言えないことはないんです。

正しいことを知る、知ったらそれを伝える、なまはんかなうわさをしないことです。」

というのを、教室でのお話の最後に子どもたちに。

「自分も、ちょっとしたところで差別をしているかもしれないと思いました。」

「まわりの人だけでなく、自分に矢印を向けて考えたいと思いました。」

子どもたちはお母さんに、その場で手を挙げて感想を返していきました。

「まわりの人だけでなく、自分に矢印を向けて考えたいと思いました。」

子どもたちはお母さんに、その場で手を挙げて感想を返していきました。

差別は、大きさやかたちをかえながら、追いかけてきます。

授業のおわりに担任の先生が、自分の行っていたスポーツの会場で起きた差別発言のお話をしてくれました。同じ世代の子どもの発言でした。

熊本では多くの時間を使って水俣へ出向き、この問題について学習しているにも関わらず、です。

差別を「知る」だけに終わらないこと。

授業のおわりに担任の先生が、自分の行っていたスポーツの会場で起きた差別発言のお話をしてくれました。同じ世代の子どもの発言でした。

熊本では多くの時間を使って水俣へ出向き、この問題について学習しているにも関わらず、です。

差別を「知る」だけに終わらないこと。

お母さんの「経験」と「素直な思い」は、『自分に矢印を向けて』いろいろなことを考えさせてくれました。

それは、簡単にだれかをきずつけたりしたくない!と強く思ったし、昨日より今日の方が、踏みとどまることができる力が、少し強くなっていると思いました。

それは、簡単にだれかをきずつけたりしたくない!と強く思ったし、昨日より今日の方が、踏みとどまることができる力が、少し強くなっていると思いました。

お話の前に、お母さんにも観ていただいたぎんなん祭の劇。

練習の合間、毎回自分たちで「ここはもっと前に来るようにしよう!」「最後のとこ、もっと動きを大きくせん?」など話してどんどん変わっていきます。(先生は下を向いて・・・・パソコン係。)

練習の合間、毎回自分たちで「ここはもっと前に来るようにしよう!」「最後のとこ、もっと動きを大きくせん?」など話してどんどん変わっていきます。(先生は下を向いて・・・・パソコン係。)

今日のステージの5.6年生。昨日より今日の方が、少し大きく見えました。

経験も含めて、子どもへ、中原の人へ、社会のみんなへ、思いを言葉にして伝えてくださったお母さん。

7月に水俣へ集団宿泊に行ったとき、子ども全員に手作りのお菓子を差し入れしてくれたお母さん。

ありがとうございました。(心を込めて)

7月に水俣へ集団宿泊に行ったとき、子ども全員に手作りのお菓子を差し入れしてくれたお母さん。

ありがとうございました。(心を込めて)