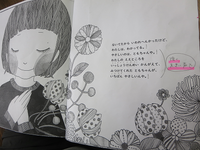

校内童話発表会

7月11日(木)低・高学年に分かれて、各学級から代表二名が、童話発表をしました。

春ごろに本を選んでからずっと、学校でも練習をしていましたね。

おうちでも、こんなふうに読むといいよ とアドバイスを記入してもらっていたり。

12人の発表、とにかくまず、よくおぼえたな~と感心しました。

(自分ときたら物覚えが悪くなって・・・、もううっかり忘れも多くて・・・あ、それはどうでもいいこと・・・)

一生懸命!や緊張の顔やしぐさがかわいくて仕方かなったのは、休み時間などに練習するところや、眠る直前まで練習をして、いつも枕元に置いていたと言っていたことや、廊下から靴箱までブツブツ言いながら(練習しながら)歩いていたりがみえていたので・・・・。

発表会の最後に校長先生からのお話がありました。

「さて、童話発表会は何のためにしているでしょうか?」

必死に練習してきた子どもたちは「せなんから しよるとです!」

と言わんばかりの ????の顔です。

校長先生は、

「お話を覚えるためだけではありません。

その本のことから、気持ち(たのしかったところ、かなしかったところなど)を自分が『伝える!』ためです。

そのための『工夫』を、発表の時に上手にしているところがいっぱいありました。例えば・・・・。」

と、きちんと前を向いてみんなの方を見ていたり、声の大きさを変えたり、動作をいれていたり・・・の工夫など子どもたちの良かったところをたくさんほめながら、郡市発表会や来年に向けて、「もう少しこんなところも!」と、普段 人とお話をするときの姿勢や目線、本をこれからもいっぱい読みましょう!とお話をしてくださって、全体の発表は終わりました・・・・

・・・・また、学級での発表を途中にしている子は、やり遂げるためにもう一度本文をコピーしなおしてもらい、海の日明けに再チャレンジ発表する子もいます。

図書の先生たちが、きめ細やかに「できる!」を応援しています。

高校生が少し前、投稿していた地元誌の『読者のひろば』欄に

「「読む」はもともと「数を数える」意味を持ち、そこから「先を読む」「予測する」ということになったそうです。AIが一番苦手なことは、文章を読むこと そこから想像し、課題に対する答えを導くことです。・・・

「読む」=「想像する」力を養うことが、AIに勝つ1ランク上の人間になれる方法と学んだ・・・・」

とありました。

『imagination』ですね。