2021年2月の記事一覧

【学校生活】授業参観「いのちの教育」

今日(3月26日)はあいにくの雨模様となりましたが、先日お伝えしましたように、全学年で「いのちの教育」の授業参観を実施しましたので、それぞれの学年の様子をお伝えします。

なお、今日は今年度最後の「学校運営協議会」や4年生の「二分の一成人式」も開催しました。その様子は後日お伝えします。

【1年】

【2年】

【3年】

【4年】

【5年】

【6年】

【学校生活】3年 総合「みそ作り体験教室」

今日(2月25日)は、3年生が総合的な学習の時間で「みそ作り体験教室」を行いました。

熊本県職業能力開発協会を通して派遣していただいた「ものづくりマイスター」の方々による指導で、蒸した大豆を潰し、こうじや塩を混ぜて、それを容器に詰めていきました。2ヶ月間発酵させるとおいしいみそになるそうです。

みそに関わる様々なお話をしていただき、日本各地のみその食べ比べもさせていただきました。みそ作りを通して、たくさんのことを学ぶことができた体験教室でした。

【学校生活】「いのちを大切にする月間」の取組

木倉小では、今月を「いのちを大切にする月間」に定め、全校で「性に関する指導」に取り組んでいます。

各学年においては、それぞれの発達段階に応じて、体の成長や生命誕生等を理解するとともに、性情報に対する正しい判断力や行動力を身に付ける学習を行っています。また、保健室の前にも、学習に応じた内容を掲示しています。

なお、明後日(2月26日)は、全学年で「いのちの教育」の授業参観を実施します。

【学校生活】日常的な体力つくり②「握力アップコーナー」

先日お伝えした「ジャンピングボード」のように、子どもたちが日常的に気軽に体力向上に励むことができる工夫として、今年度は新たに「握力アップコーナー」を設置しました。

強さが違う3種類のハンドグリップを、上学年と下学年のそれぞれの教室のすぐ近くに設置しているとともに、目標となる数値なども一緒に掲示しているので、子どもたちは楽しみながら握力強化にチャレンジしています。

【学校生活】第45回「歴代PTA会長会」総会

木倉小学校には、全国的にも珍しい「歴代PTA会長会」という組織があります。その名のとおり、歴代のPTA会長の皆様が、学校のために物心両面から支援するために作られた組織です。その総会が年1回開催されており、今日(2月19日)は45回目の総会が開催されました。

歴代PTA会長会の皆様からは、毎年多額の支援金をいただいており、その費用で、今年は図書室の本や一輪車、CDラジカセなどを購入させていただくことになりました。

このような組織があるのも、木倉小が長年にわたり地域から愛されてきた証だと思います。本当にありがとうございます。

【学校生活】寒さに負けない元気な木倉っ子

昨日から熊本県地方は平野部でも雪が降り、今日(2月18日)は日中も気温が低く、とても寒い一日でした。

昼休みも雪が舞っていましたが、そんな中でもたくさんの子どもたちが外に出て、遊具や一輪車で遊んだり、サッカーで走り回ったりしながら、運動場で元気に遊ぶ姿が見られました。

【学校生活】今日の給食「あか牛のビーフシチュー」

今日(2月17日)の給食には、「あか牛のビーフシチュー」がありました。「あか牛」の肉は「和牛国産活用推進事業」で提供されました。熊本県産の「あか牛」は県外でもとても人気があり、なかなか手に入らない貴重なお肉です。

熊本の惠みを、2年生はALTのクリス先生と一緒にいただきました。

【学校生活】4年 社会科「クリーンセンターの見学」

今日(2月16日)は、4年生が社会科「住みよいくらしをつくる~ごみのしょりと利用~」の学習を深めるために、「御船甲佐クリーンセンター」へ見学に行きました。

ここは、御船町と甲佐町のごみを処理する施設です。はじめにビデオを使って施設の様子について説明を受けた後、実際に可燃物を処理する「ごみピット」やリサイクル資源物を保管してある「ストックヤード」などを見学することができました。

最後に職員の方から「無駄な物は買ったり、食べ残したりしない」ことや「牛乳パック6つでトイレットペーパー1個分になるので、ごみは分別する」 ことなどの話をしていただきました。また、洗剤がいらないエコスポンジや再利用した鉛筆などのお土産をいただきました。

【学校生活】日常的な体力つくり「ジャンピングボード」

長年、体育の研究を推進している木倉小では、授業や全校体育だけでなく、子どもたちが日常的に気軽に体力向上に励むことができるように、校内の様々な場所に手作りの工夫をしています。

その一つが、低学年教室のすぐ前にある「ジャンピングボード(なわ跳び練習板)」です。同じような用具を運動場に設置している学校は他にもありますが、木倉小では教室の目の前に設置しているので、休み時間になると上靴のまますぐにできることが大きな特長です。

この用具と設置場所のおかげで、低学年でもたくさんの児童が「二重跳び」はもちろん、「あや二重跳び」や「後ろあや二重跳び」などの難しい技がどんどんできるようになっています。

【学校生活】1年 体育「跳び箱を使った運動遊び」

木倉小は、教科体育の授業について30年以上にわたって研究を積み重ねています。今週は、1年生の研究授業「木倉山での鍛錬を乗り越え 目指せ柱!(跳び箱を使った運動遊び)」を実施しました。

1年生にとって初めての研究授業であり、教育委員会や教育事務所の指導主事も含め多くの先生たちが参観する中、いろいろな工夫をした場で子どもたちが友だちと助け合いながら、とても意欲的に取り組む姿が見られました。

授業後の研究会では、指導主事の先生から「他校の1年生担任の先生にも参考にしてほしい素晴らしい授業だった。」「今年度の取組を次年度につなげてほしい。」というお褒めの言葉をたくさんいただきました。

【学校生活】火災避難訓練

今日(2月10日)の2時間目に、理科室を出火場所に想定した「火災避難訓練」を実施しました。

運動場に避難した後に、校長先生から子どもの頃に実際に経験された火事のことや、火災の原因などについて話をしてもらいました。今日の訓練の内容は、学校にいるときだけでなく、家庭での生活においてもぜひ生かしてほしいと思います。

【学校生活】新入学児童保護者説明会

今日(2月9日)は、来年度入学予定児童の保護者説明会を開催しました。

例年は「体験入学」という形で新入学児童も一緒に来校していただき、現1年生と交流する機会を設けていましたが、今年度は新型コロナウイルス感染防止のため、保護者の方への説明会のみを実施しました。

入学前の準備物等について各担当からの説明の後、入学式の代表やPTA学級委員さんもスムーズに決まりました。今後も何か心配事やお尋ね等があれば遠慮なくお問い合わせいただき、安心して入学式を迎えていただきたいと思います。

【学校生活】「家庭の日」推進メッセージ作品表彰式

熊本県では、毎月第1日曜日を「家庭の日」と定めています。家族そろって話し合うなどの機会が少なくなってきている現在、月に一度は家族団らんの日を持ち、家庭づくりのきっかけにしたいというのが「家庭の日」の趣旨です。

このたび、御船町青少年健全育成町民会議が主催する「家庭の日」推進メッセージ作品募集に応募した本校の1年生児童の作品が、標語の部で見事「奨励賞」を受賞し、賞状と記念品をいただきました。

今日(2月8日)は、校長室にて、その表彰式を行いました。

【学校生活】3年「クラブ見学」

木倉小では、4年生以上を対象にした「手話クラブ」「手芸クラブ」「テーブルゲームクラブ」「音楽クラブ」「スポーツクラブ」の5つのクラブ活動を行っています。

今日(2月5日)は来年度のために、3年生がそれぞれのクラブの活動の様子を見学しました。

【手話クラブ】

【手芸クラブ】

【テーブルゲームクラブ】

【音楽クラブ】

【スポーツクラブ】

【学校生活】全学年「体力テスト」

今日(2月4日)は、延期になっていた体力テストを実施しました。屋内で「反復横跳び」「上体起こし」「立ち幅跳び」「長座体前屈」、運動場で「50m走」「ソフトボール投げ」を行いました。

体力テストは、児童が自己の体力や運動能力について関心を持ち、進んで運動に親しむきっかけとすることを主な目的にしていますので、今日は一人一人が数値目標を設定し、めあてをもって取り組めるようにしました。

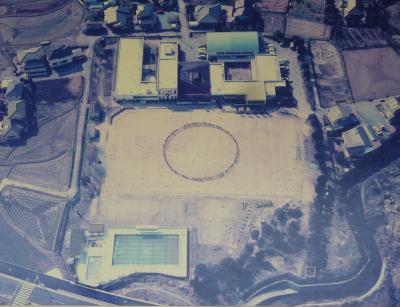

【学校生活】3年 社会「今と昔の木倉小」

3年生は社会科の学習で、自分たちが住む地域の移り変わる様子について学習しています。

今日(2月3日)は、校長室の前に掲示してある、今と昔(42年前)の学校の写真を見比べながら、たくさんの違いを発見することができました。

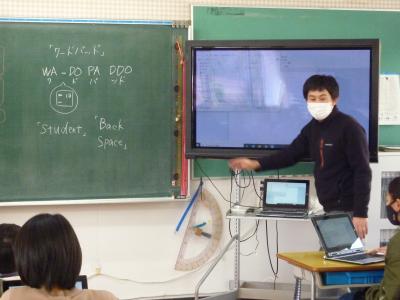

【学校生活】5年「パソコンを使った文集づくり」

木倉小では、全学年の児童の作品を掲載した文集「あさぎり」を、毎年度末に発行しています。5年生は自分が書いた文章を、パソコンを使って編集する学習に取り組むことにしました。

今の子どもたちは、スマートフォンやゲームの操作にはたいへん慣れていますが、キーボードを使った作業はあまり馴染みがないようです。しかし、今後、パソコンを積極的に活用していくうえでは、キーボード操作は欠かせないスキルです。

今日(2月2日)は、データの保存の仕方などの基本的な操作方法を学んだ後に、早速、文章をローマ字入力する作業に取り組みました。

【学校生活】教頭先生の「広東語講座」

今日(2月1日)は、香港日本人学校に勤めた経験がある教頭先生が、5・6年生に「広東語講座」を行いました。「広東語」は中国語の一方言であり、日本ではあまり馴染みがない言語ですが、英語や日本語と深い関係があり、児童も身近に感じることができる外国語でもあります。

子どもたちは初めて知る都市の様子や言葉について、クイズ形式で楽しく学ぶことで、外国への関心を高めることができたようです。

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長 坂本 政司

運用担当者 教頭 古瀬 英仁郎