2021年12月の記事一覧

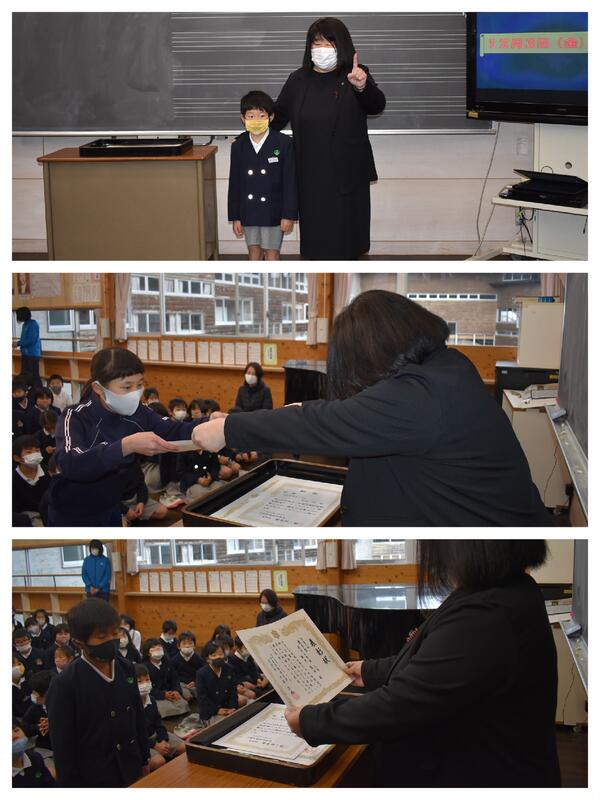

令和3年度2学期終業式

12月24日(金)は、2学期の終業式でした。

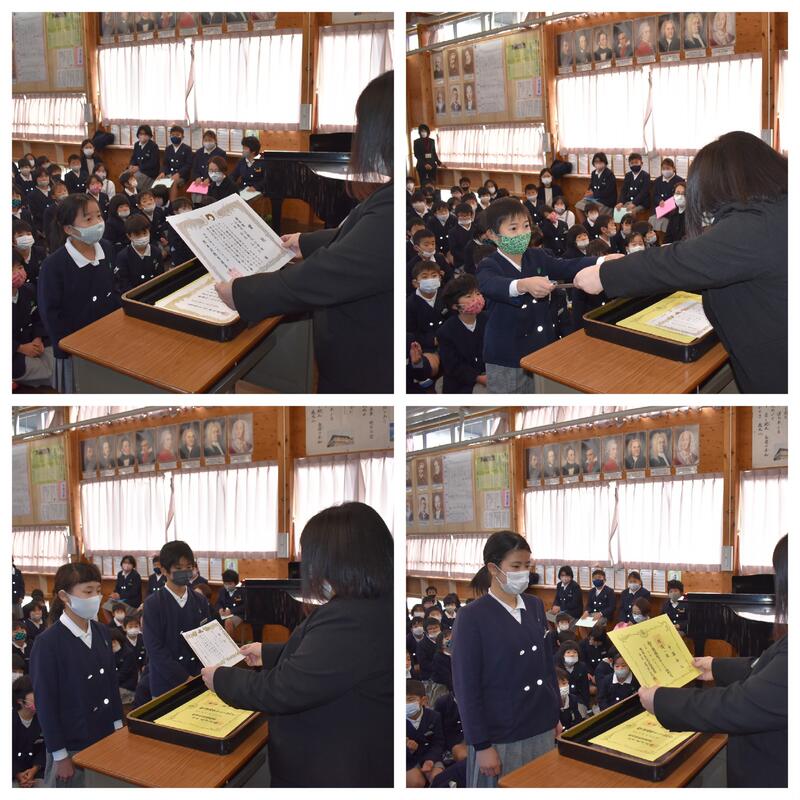

終業式の前には、2学期に作品展等で入賞した児童への表彰式を行いました。今回は「心のきずなを深める」ポスター・標語、山鹿市美術展、校内持久走大会、剣道の昇級認定の表彰でした。しっかり頑張った子どもたちに拍手を送りたいと思います。

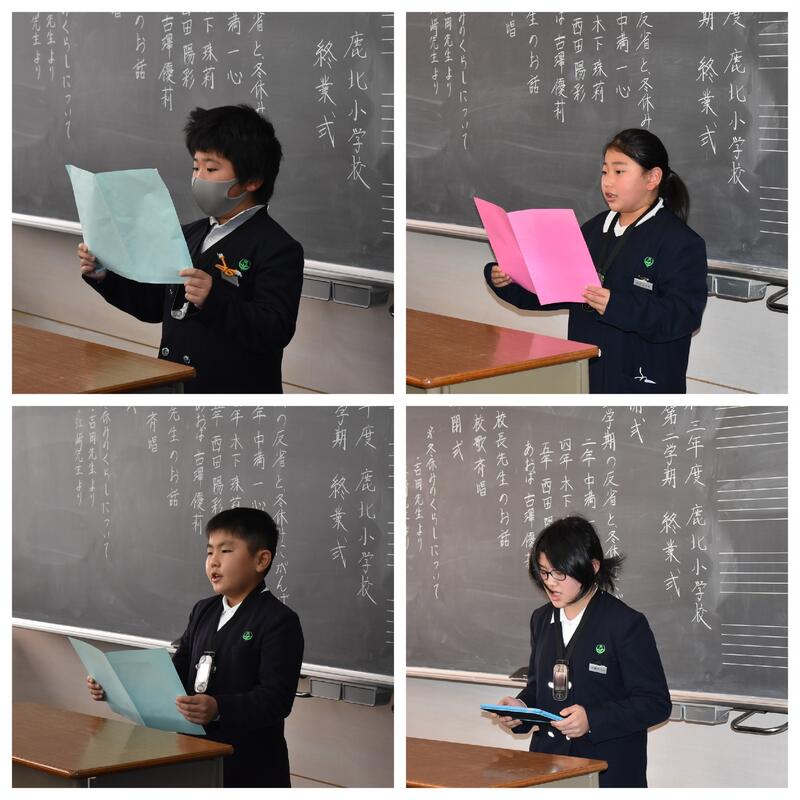

終業式の中では、「2学期の振り返りと冬休みに頑張ること」を2年生、4年生、5年生、あおば学級の代表の児童が発表しました。それぞれがしっかり2学期の活動を振り返り3学期につなげていけるよう目標を発表してくれました。

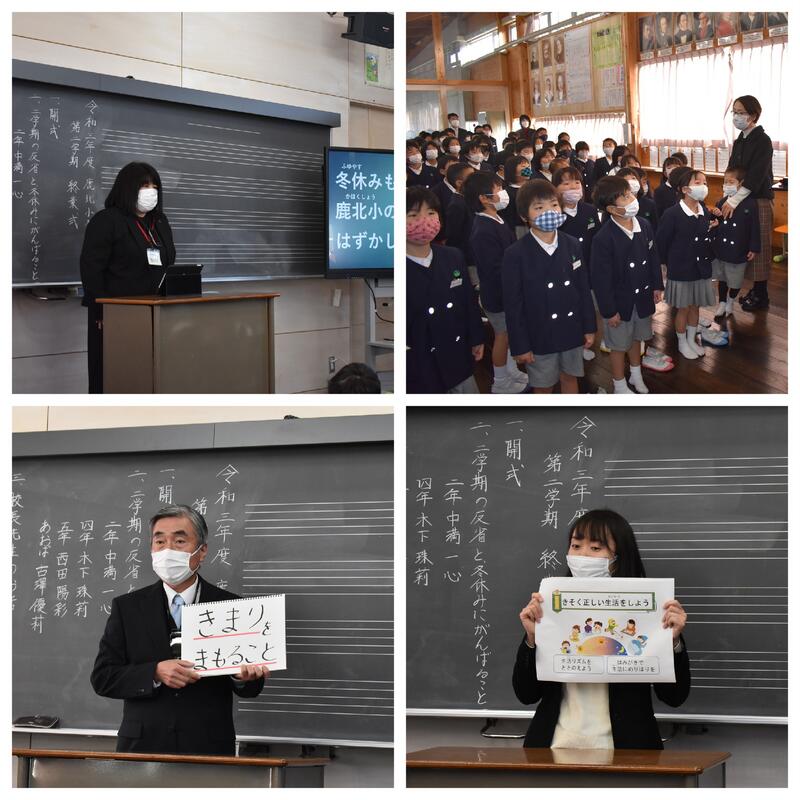

校長先生からも、2学期の活動を振り返りそれぞれの学年の頑張りをしっかり誉めていただくとともに、3学期に向けて更に頑張ってほしいことを話していただきました。

鹿北小の児童全員が充実した冬休みを過ごし、3学期に更に飛躍してくれることを期待します。

修学旅行番外編

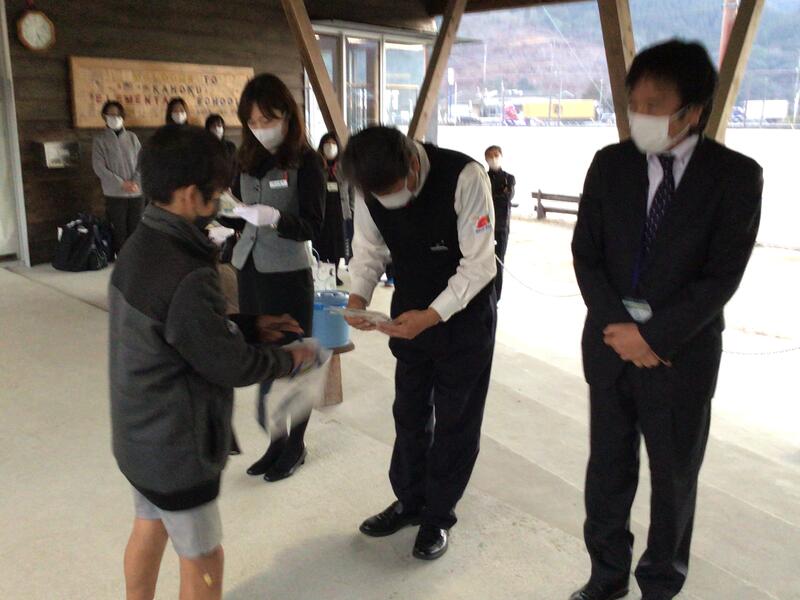

修学旅行では、お世話になった方々に対して、子どもたちから、ささやかなプレゼントをお渡ししました。

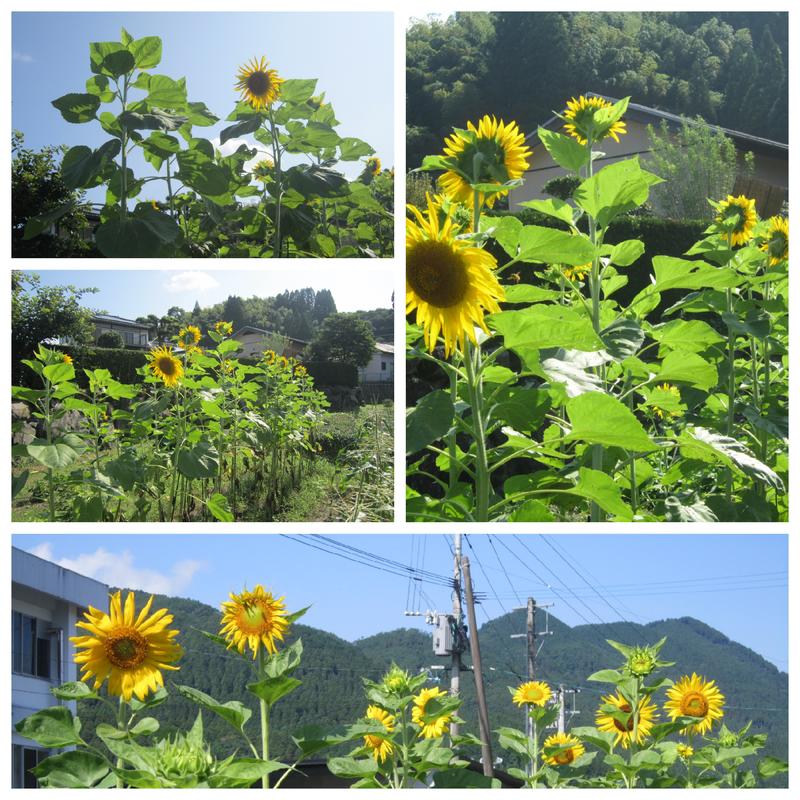

そのプレゼントは、タオルハンガーです。5年生が中心となり児童会で取り組んでいる「未来プロジェクト」で、奇跡のひまわりや花の種をチューブに詰めて作ったものです。5年生は連日昼休みを利用して作り続け、全児童の協力を得て、たくさんのハンガーを作り上げました。

奇跡のひまわりとは、阪神淡路大震災で亡くなった少女の自宅に咲いたひまわりから取った種で、工前校長から受け継いだものです。大輪の花を眺めることで、「勇気」「防災」「思いやり」などの思いを持ってくださることを願って地域の皆様やお世話になっている方々などへお届けしています。

今回、旅先でお渡しすることで、どなたにも喜んでいただき、子どもたちの思いがさらに遠くの地域にも広がったようです。

修学旅行16

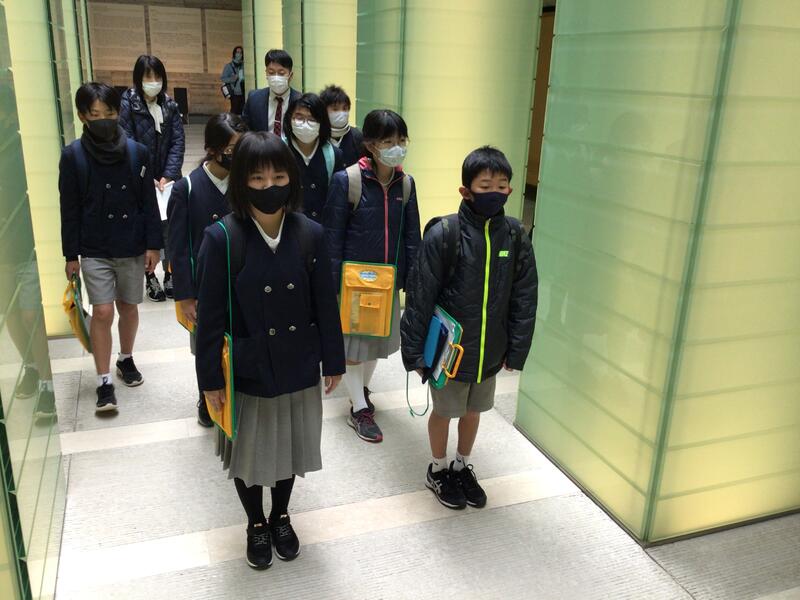

修学旅行も二日間の日程を終え終了しました。子どもたちにケガや体調不良もなく、元気に参加できたことが何よりでした。

今回の修学旅行は、新型コロナウイルス感染症予防のため、2回にわたる延期を余儀なくされました。昨年も集団宿泊教室が実施できなかったことから、子どもたちにとってはどうしても実施してほしい行事であったはずです。

12月の実施となりましたが、おかげさまで天候にも恵まれ、寒さも厳しくなく、各施設を貸し切り状態で見学することもできました。

子どもたちは、その都度何を成すべきかを自分自身で考え、行動してくれました。しっかり学び、十二分に旅行を楽しむことができ、また一段と成長してくれたのではないかと思います。

今回の実施に当たって、保護者の皆様には、大変ご心配をおかけいたしました。また、万全な体調管理に努めていただき、子どもたちを送り出していただいたことに感謝いたします。

修学旅行15

最後の見学地、吉野ヶ里遺跡に行きました。国内に2つしかない国の特別史跡の1つです。

弥生時代の終わり、卑弥呼の時代の復元建物の数々を見学しながら、当時の社会や暮らしに思いをめぐらせていたようです。中には、神のお告げを聞こうと祈りを捧げる子もいました。

修学旅行14

修学旅行団は、佐賀県武雄市に移動し、佐賀県立宇宙科学館を訪問しました。この施設では、子どもたちが興味をそそる科学体験ができます。各班に分かれて、様々な体験を楽しんでいました。

修学旅行13

見学の後は、いよいよお買い物タイム。5,000円のお小遣いの中から、家族や自分のために何を買ったらいいのかじっくり考え、計算しながら、買い物を楽しんでいました。中には、残金なしのピッタリに買い物ができた子もいたようです。

修学旅行12

大浦天主堂に引き続き、グラバー園を見学しました。西洋建築の邸宅に、異国情緒を感じていたようです。邸宅のある高台からは、長崎湾を一望でき、自分たちが泊まったホテルを熱心に探していました。

スロープを下っているとハートの形をしている敷石を発見。熱心にさすりながら、淡い恋心が叶うよう願っているようでもありました。

修学旅行11

2日目は、まず、大浦天主堂を見学しました。浦上天主堂に続き、2つ目のカトリック教会の見学となりました。ステンドグラスの美しさに目を奪われた子も多かったようです。

修学旅行10

修学旅行2日目。

子どもたちは、予定の6時には全員起床し、身支度を整えると朝食会場へ。発熱や体調不良もなく元気に朝ごはんを食べていました。

ホテルの係の方に挨拶をすると出発。行ってきます。

修学旅行9

1日の疲れを温泉でいやしたあとは、いよいよ夕食。みんな自分のペースで、もりもり食べていました。

その後、夜景見物をしました。76年前の出来事が嘘のように美しい眺めでした。私たちの暮らしは、父母、祖父母、曾祖父母、そして先人の努力の礎によって成り立っていることを子どもたちとともに実感しました。

おやすみなさい。

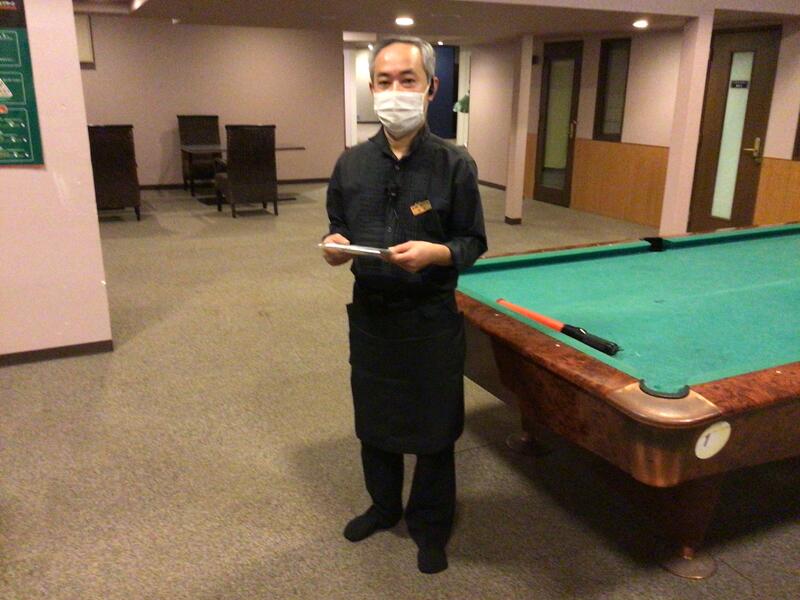

修学旅行8

本日最後の訪問地は、出島商館跡でした。当時の建物を復元してあり、異国情緒を楽しんでいました。外国からもたらされ、日本ではここにしか自生していない、デジマノキに興味を持ったようです。また、当時のお役人に扮した方と一緒に写真を撮らせてもらい、とても喜んでいました。

修学旅行7

分かれて行動していた2班が、平和公園に集合しました。ここで、平和集会を開催しました。

力強く誓いの言葉を子どもたちが述べると、他の観光客の皆さんも注目しておられました。中には、その様子を写真におさめている人もいました。

修学旅行6

講話の後は、2班に分かれてガイドさん案内によるフィールドワークを行いました。

「爆心地、浦上天主堂、永井博士が暮らした如己堂、多くの児童を亡くした山里小学校などをめぐったことで、教科書では学べないことをたくさん学べました。」とひなた君が感想を述べると、ガイドさんも感心しておられました。

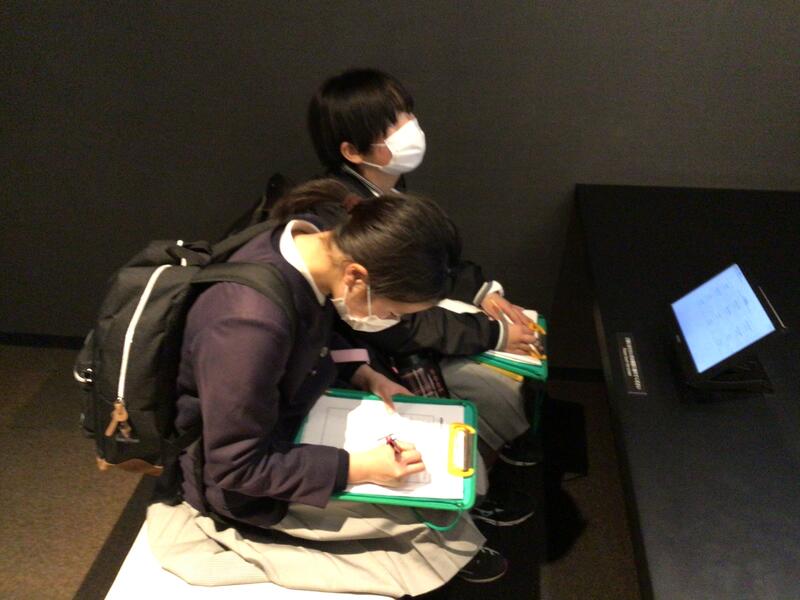

修学旅行5

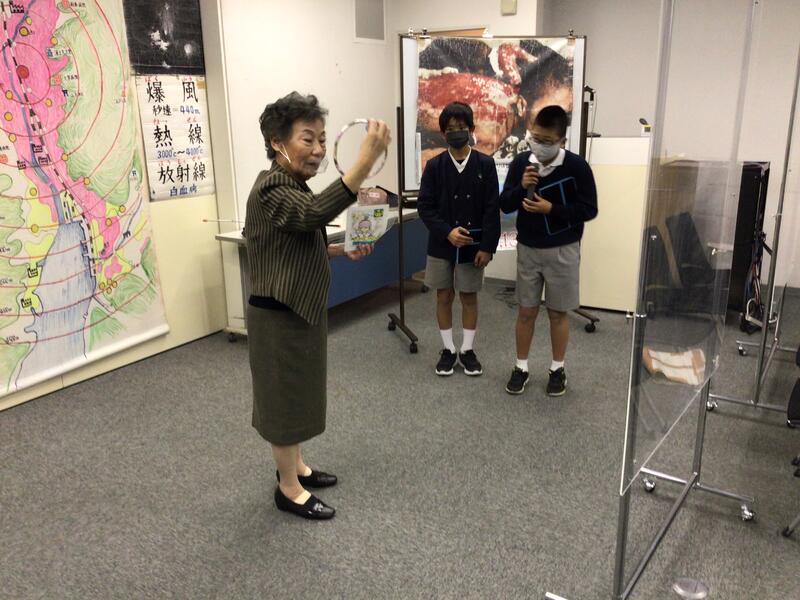

修学旅行1日目、午後一番目の学習は、被爆された方の体験講話です。講師は八木道子さん。小学校1年生の時、爆心地から3、3 キロ離れた鳴滝町で被爆されたそうです。成人後は、小学校教員となり、以来、平和の大切さ、命の尊さを訴え続けておられます。

最年少被爆者が、現在76歳。最後の被爆者が亡くなったとき、平和学習は終わって良いのかと子どもたちに投げかけられました。そして、平和のバトンを受け継ぎ、後輩たちに渡してほしいと訴えられました。

子どもたちは、熱心にメモをとりながら、お話に聞き入っていました。

修学旅行4

昼食の時間になりました。午前中の緊張した学習から少し解放されたようで、おいしい中華料理に舌つづみをうっています。職員のご飯をもらいに来る子やご飯まんが盛り三人衆も現れました。

修学旅行3

午前中最後の見学地、国立追悼記念館を訪れました。ここには、原子爆弾でお亡くなりになった方々の名簿が納められています。

全員で哀悼の意を表する祈りを捧げました

修学旅行2

修学旅行団は、長崎に到着し、原爆資料館を見学しました。事前学習をしていたとはいえ、原子爆弾で倒壊した建物の一部や熱線で溶け、折れ曲がった金属、そして被災された方々の写真などを目の当たりにして何がしかのショックを受けたようです。皆、静かに、真剣に見学をしていました。

修学旅行1

21日(火)いよいよ修学旅行が始まりました。子ども達全員発熱もなく、元気です。

この旅行が、深い学びとなり、信頼の絆がより強くなる機会となることを願っています。

それでは行ってまいります。

ベンチ修理

子どもたちが安全な学校生活を送れるよう、学校では、遊具他、施設設備の安全点検を月1回行っています。

その点検で、市民グラウンドに設置してある木製ベンチの不具合が見つかりました。木材を留めるねじ部と部材に隙間が生じ、ぐらぐらするというものです。

そこで、その修理を市民センターに依頼すると、その日のうちに社会体育課の方々と対処していただきました。しかし、ねじの部分に腐食もあり、人力ではなかなか締まりません。

すると、鹿北市民センターにお務めの立山健介さんから相談を受けた、浦方区在住の渡辺賢一さんがトラックに電動機材を積み込み、駆けつけてくださいました。

寒い中、二人で修理をしていただいたおかげで、10台ほどのベンチが、元のように丈夫になりました。

子どもたちのためとはいえ、ボランティアで迅速に対処してくださるその心遣いに大変感謝いたします。ありがとうございました。

交流給食始まる

13日(月)から、鹿北小中学校の交流給食が始まりました。今回は、感染症対策のため、小中学生が一緒に食べるのではなく、小学生は中学校に、中学生は小学校に行って食べるという方法に変更となりました。

第1回目は、4年生が中学校1年教室で、中学1年生が4年生教室で食べました。

4年生にとっては、足が届かないほどの高い椅子と机で、中には足をぶらぶらさせながら食べている子もいました。逆に中学生は、小さな机と椅子に大変窮屈そうに食べていました。「いつか自分たちもこんな大きな椅子と机がぴったりとなる時が来るんだなあ。」「こんな椅子と机がぴったりと合う、小さい時があったんだなあ。」互いに感慨深く感じ入っていたようです。

外に目をやるとジャガイモ畑がありました。中学校建設当初、ここは池でした。いつの頃からか、小銭が投げ込まれるようになり、合格祈願の池となりました。「あの頃、こづかいがなかったから1円玉を投げ込んだなあ。」私も中学生時代に思いをはせていたのでした。

この交替給食は、20日(月)まで続けられます。

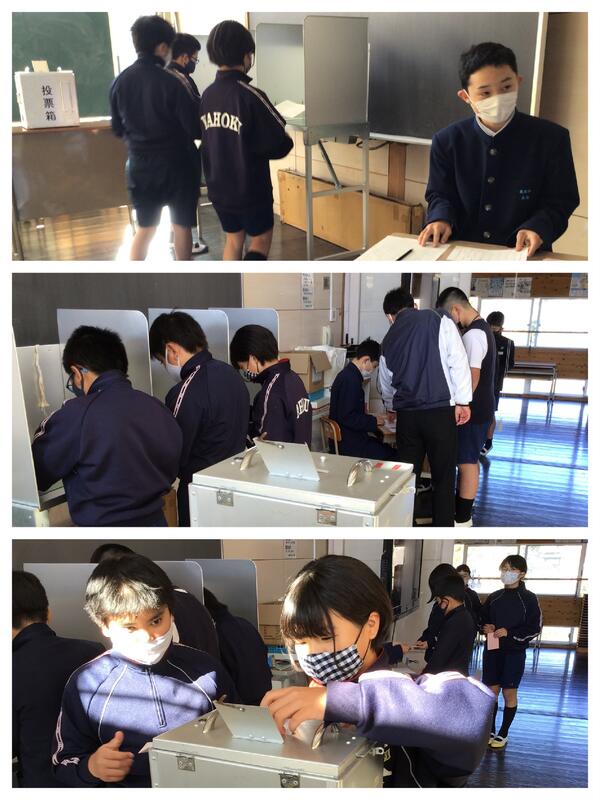

鹿北中生徒会選挙

先週、鹿北中生徒会選挙が行われ、来年度の生徒会執行部が決定しました。この選挙に6年生も参加しました。

「自分たちが入学する中学校の生徒会執行部選挙に6年生も加わったほうが良いのではないか。」という中学校の提案によるものです。

登校時の選挙運動に始まり、立会演説会、そして少人数教室に設置された選挙会場で、選挙管理委員立ち合いによる投票と子どもたちの自治意識を高めるには大変良い機会となったようです。

鹿北中生徒会、そして生徒会担当の先生方、大変お世話になりました。

行事満載の一日

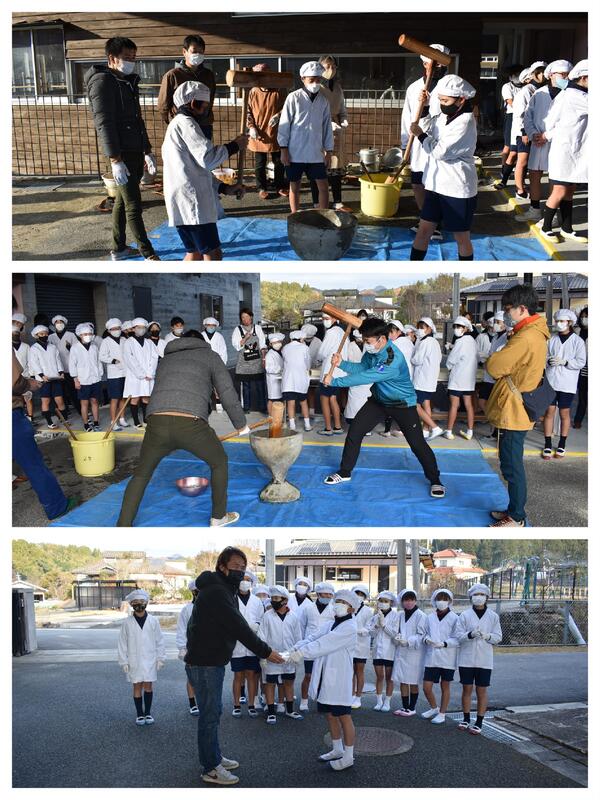

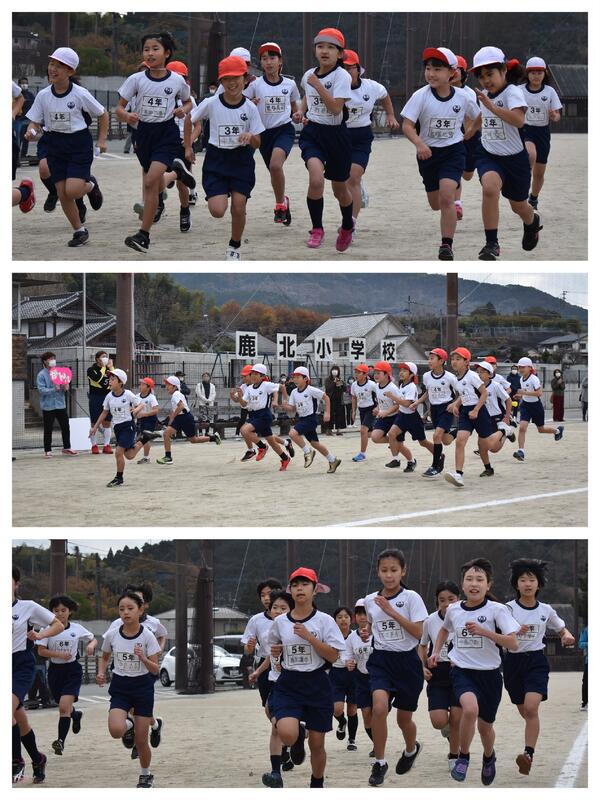

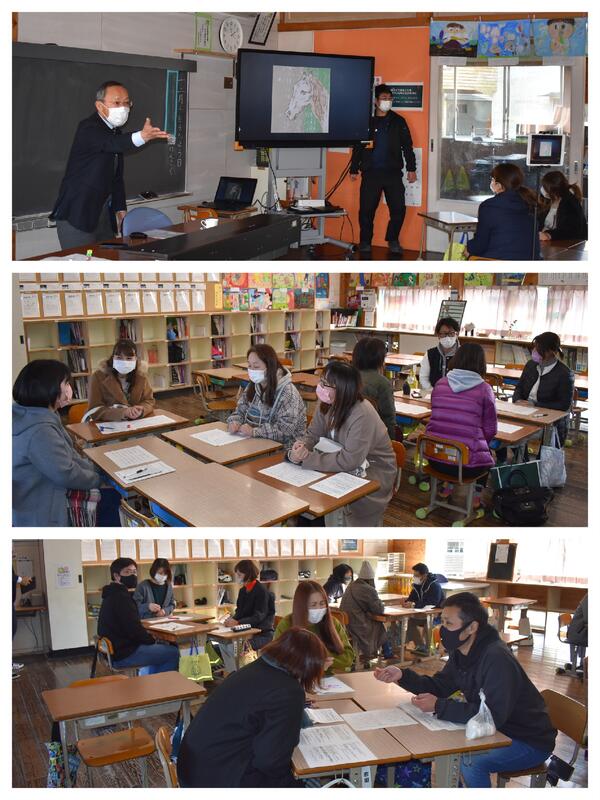

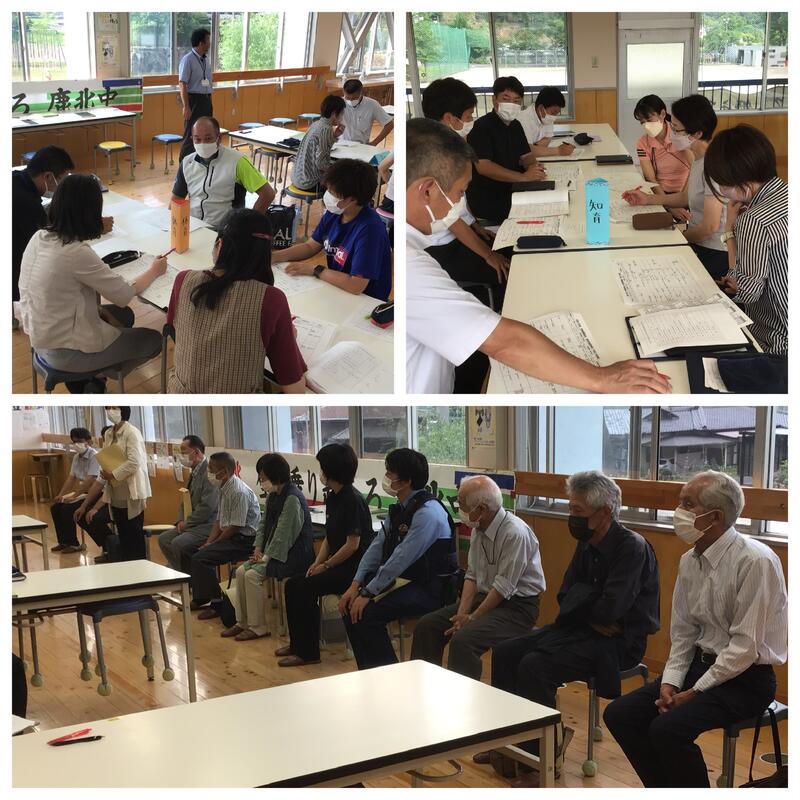

10日(金)、5年生の餅つき大会、授業参観、持久走大会、PTA研修会などたくさんの行事を実施しました。

まず1つ目は、餅つき大会。5年生の学年委員さんには、前日から準備をお願いしました。当日も5年生の保護者の皆さんとPTA役員の皆さんには7時30分に集合していただき、餅つきの準備をしていただきました。

5年生は、広見農業同志会の皆さんの支援を受け、田植え、稲刈りを行い、当日の餅つきに至りました。昨年、実施できなかった6年生も急遽加わり大盛り上がりとなりました。

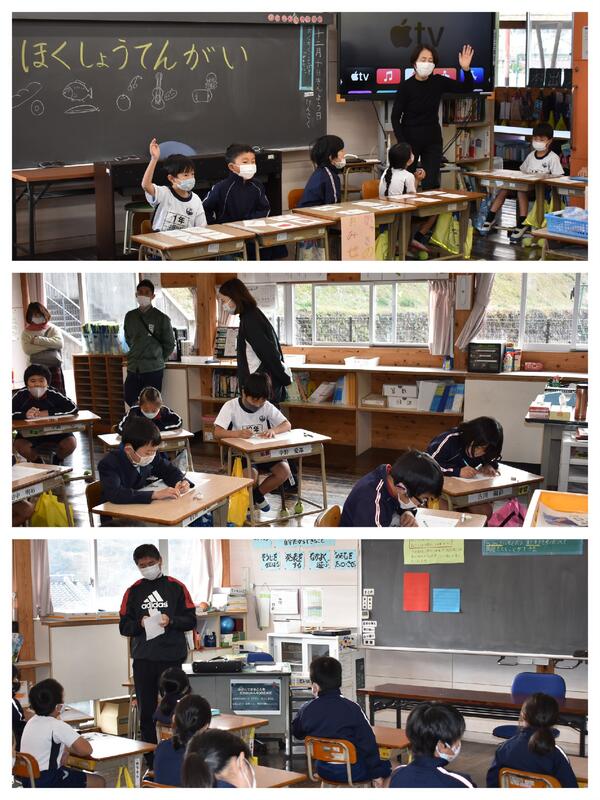

2つ目は、授業参観。5カ月ぶりの保護者の皆さんの参加ということもあって、子どもたちも朝から興奮気味でした。みんな元気に先生の質問に答えようと頑張っていました。

3つ目は、持久走大会。例年授業参観と別日に行っていたものを、多くの保護者の皆様に見ていただきたいと考え、同じ日に実施しました。多くの皆様の応援のおかげで、新記録も誕生したようです。また、TKUテレビ熊本の取材もあり、思いがけないサプライズとなりました。この取材内容は、15日(水)「英太郎のかたらんね」(9:50~10:50)で放映されます。ご覧ください。

4つ目はPTA研修会。元山鹿中学校校長で「『親の学び』プログラム」トレーナーの田上先生を講師にお招きして実施しました。各教室からは、歓声が上がり、熱心に協議をされている姿が見受けられました。参加体験型の有意義な研修となったようです。

その後は、学級懇談会が行われました。保護者の皆様には、昼食のためにいったん帰宅していただき、再度参観していただなど、終日の行事となりました。ご協力大変ありがとうございました。

寒い朝

朝の冷え込みが、大変厳しくなってきました。

そんな中でも子どもたちは、大変元気です。ジャンパーを着ていないと登校指導ができない自分と違って、いまだに半袖半ズボンで頑張っている子もいます。そうこうすると、柿原・宮迫班の子どもたちの元気なあいさつの声が、消防署横から響いてきます。

登校指導を終えて校舎に戻ろうとすると掃き掃除を頑張る6年生の姿がありました。運動場では、持久走大会に向けて自主練に励む子どもたちもいます。

今日の朝の活動は持久走。体育安全委員会のかけ声で一斉に走り出します。白い息を弾ませながらみんな走る走る。終わったころには、みんな体も心もポッカポカ。丸まっていた自分の背中もしゃんとまっすぐに伸びました。

お茶をいただきました

6日(月)、山鹿市茶業振興協議会より、子どもたち一人一人にお茶の寄贈がありました。

お茶に含まれるカテキンには、ウイルスを不活化させる効果があるそうです。

そこで、ワクチン接種が行われていない小学生に、お茶を飲んでもらうことで、少しでも感染予防につなげたいとの思いから、今回の寄贈が計画されました。この日、協議会のメンバーが手分けして、市内の小学校すべてに寄贈が行われました。

本校には、古田製茶代表古田氏と岳間製茶中満氏にお越しいただき、健康委員の6年生が受け取りました。協議会の皆様のご厚意に、子どもたちも大変嬉しそうでした。

山鹿市茶業振興協議会の皆様、大変ありがとうございました。

全校集会

3日(金)朝の時間に、全校集会を開催しました。

まずはじめに、1日に転入してきた2年生の紹介が行われました。

つぎは、表彰式。今年度も科学展をはじめ、県のコンクールに入賞する作品を、数多く出品することができました。鶴田校長から、それぞれの代表に表彰状が手渡されましたが、どの代表も大変引き締まった素敵な態度でした。

最後は校長講話。「リーダーとは何か」について、短時間ではありましたが、分かりやすい例を引用しながらのお話となりました。

いよいよ令和3年もあとわずか。より良いまとめができるよう職員一丸となって取り組んでいきます。

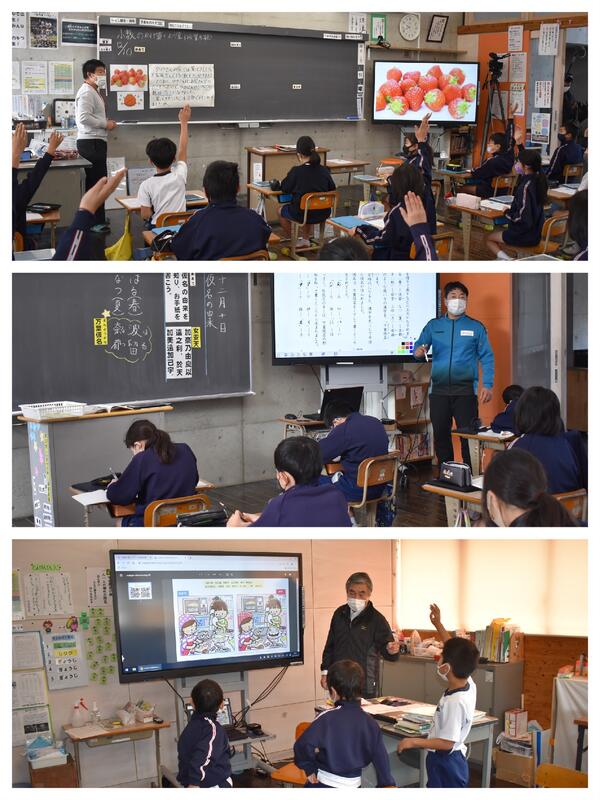

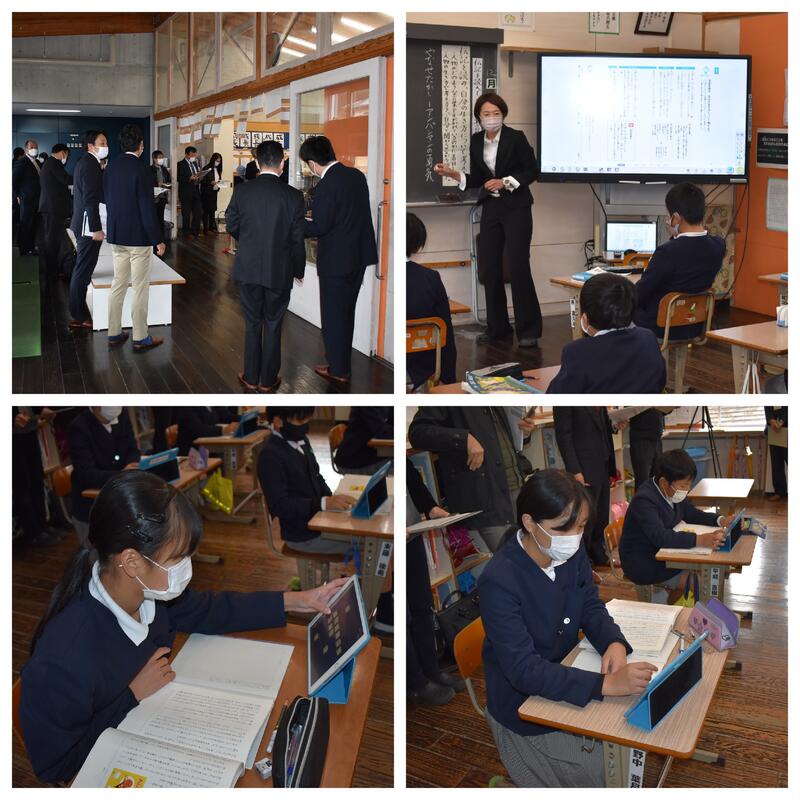

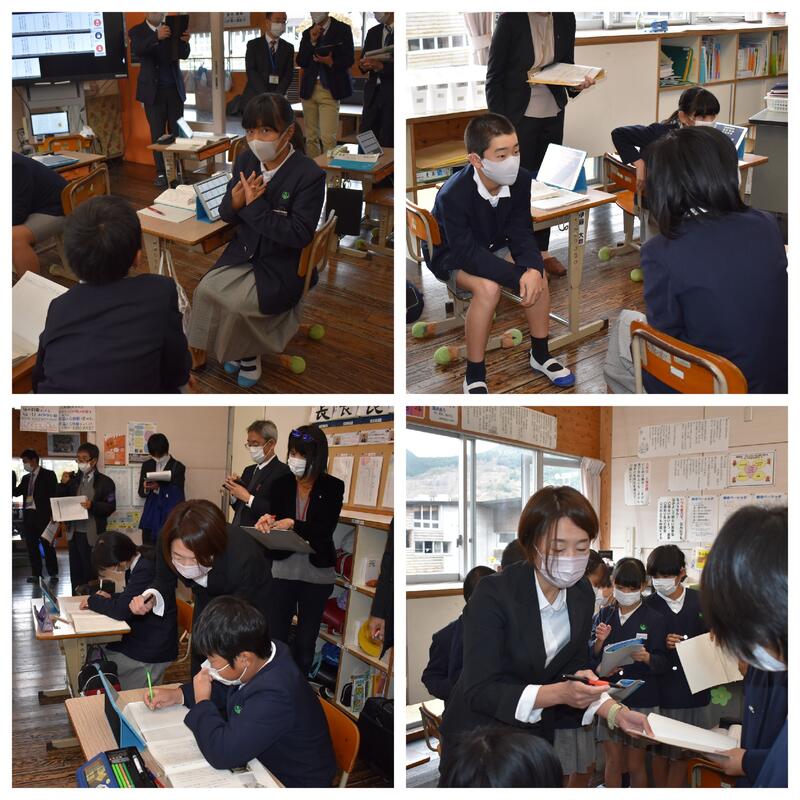

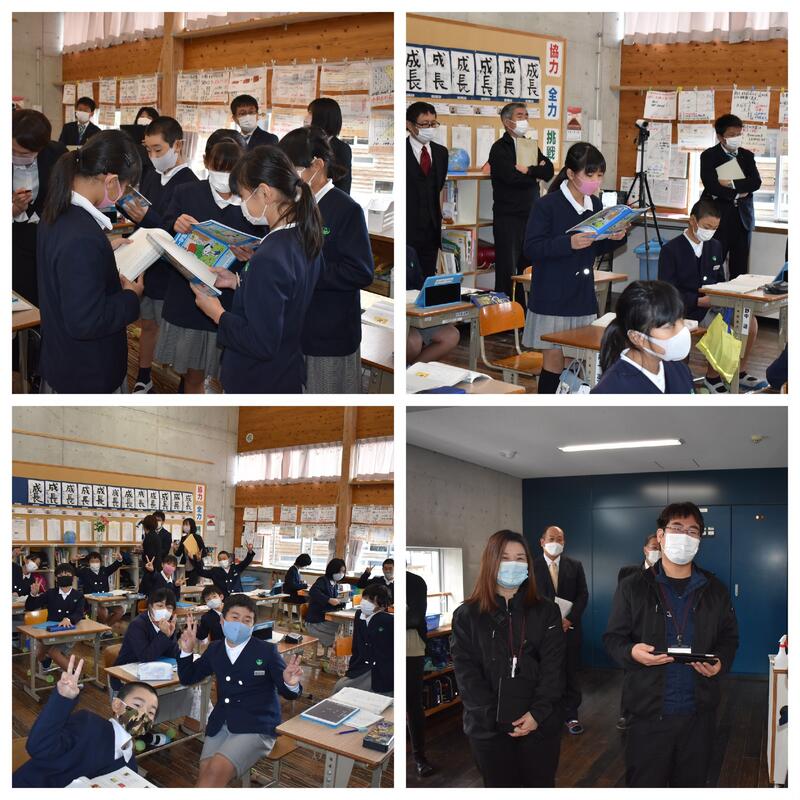

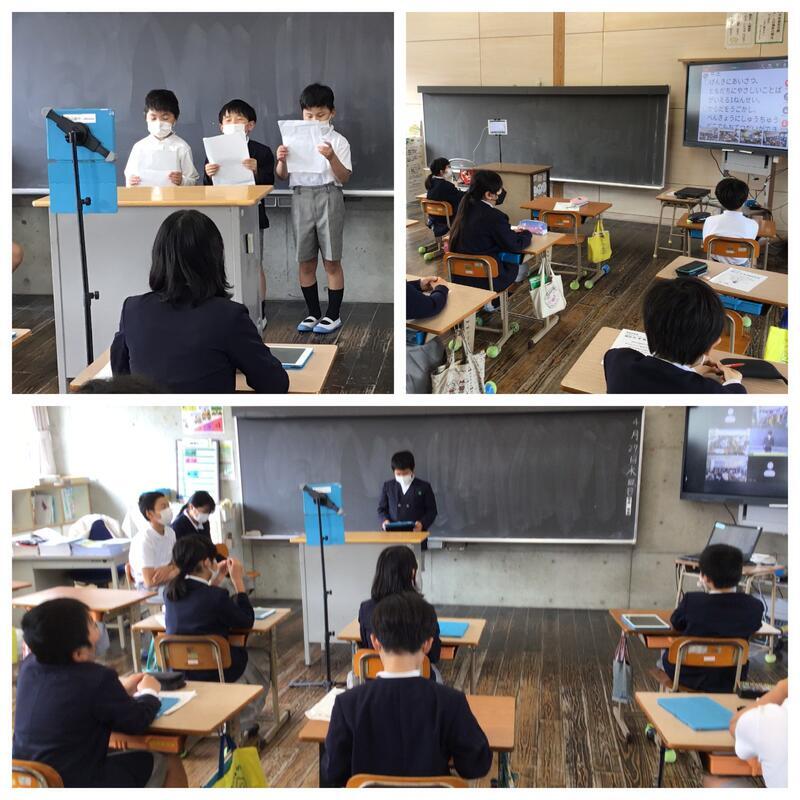

GIGAスクール実践発表会

熊本県は、タブレットをはじめとしたデジタル機器を活用した教育改革を進めています。これからの授業においては、学⼒をつけることと併せて、「情報を活⽤する⼒」を育成することが極めて重要であり、それを実現する理念が「GIGAスクール構想」と呼ばれるものです。

この構想を推進するため、今年度、鹿北小・中学校が県教育委員会から指定を受け、研究と実践を続けています。

そして、その成果を県内の学校に伝えるための発表会を1日(水)に開催しました。

小学校は、5年生の国語の授業を公開しました。タブレットを自在に活用し、自分の考えを伝えている子どもたちの姿、ここぞという場面で効果的にタブレットを活用する担任の指導力に参観者から感嘆の声が上がっていました。

小学校の後は中学校。卒業生たちが真剣に学習に取り組んでいました。

公開授業の後は、研究概要説明会を行いました。どのように研究を推進してきたのか、本校からは情報教育担当が説明を行いました。

研究主任の牛島先生、情報教育担当の星子先生の2人が中心となり、本校の研究を推進してきました。また、他の教職員も試行錯誤しながら一丸となって授業実践に取り組んできました。ICT支援員の方々も親身になって支援していただきました。発表会当日は、3人もの方々が、授業の様子を見守ってくださいました。よりよい授業にするためのタブレットの効果的な活用方法について、たくさんのアイデアをまたいただきました。

これまでの取組で、大きな成果を上げることができたようです。何よりも子どもたちのタブレット活用の技能が向上し、様々な場面で活用することによって「勉強が分かるようになった」とすべての子どもたちが答えていることが、最大の成果と言えるでしょう。

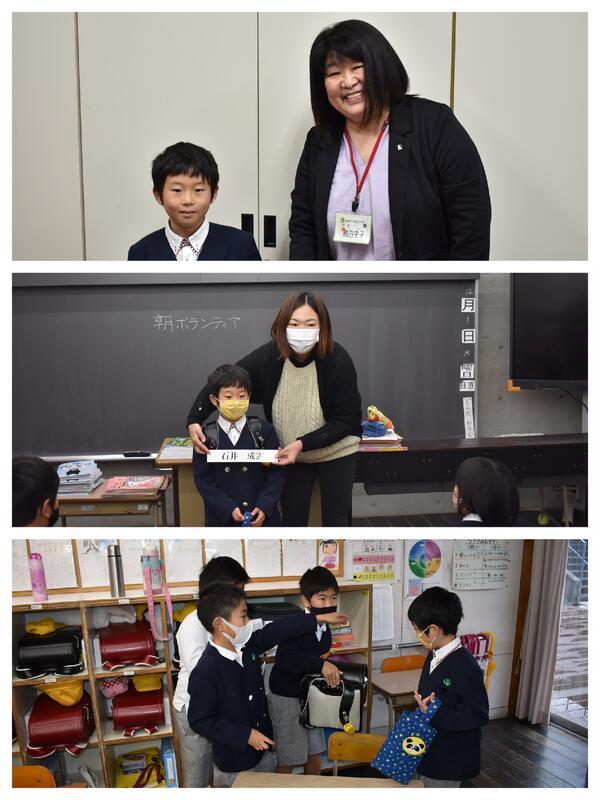

転入生いらっしゃい!

2年生に転入生を迎えました。鹿北に来ることがたびたびあり、家族みんなで鹿北が好きになったことが転入のきっかけとなったそうです。

前もって知らされていた2年生は、朝からそわそわドキドキ。教室にやってくるのを待ちわびていたようです。自己紹介が終わると、さっそく周囲の子どもたちがロッカーの場所や道具の片づけ方を教えてくれていました。

鹿北は以前暮らしていた所より寒いそうですが、昼休みには新しい友達と元気に走り回っていました。

【鹿北小版 地震・津波】

危機管理マニュアル.pdf

発災時のマニュアル.pdf

地震発災時のフローチャート.pdf

※危機管理マニュアル内の職員名は

出しておりません。

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長 鶴田 史子

運用担当者 教諭 星子 尚子

熊本県子ども家庭福祉課より「親と子のための相談LINE」の紹介がありました。相談無料です。対象は熊本県に住んでいる子ども(18歳未満)及び保護者の方となっています。まずは、友だち登録からしてみませんか。

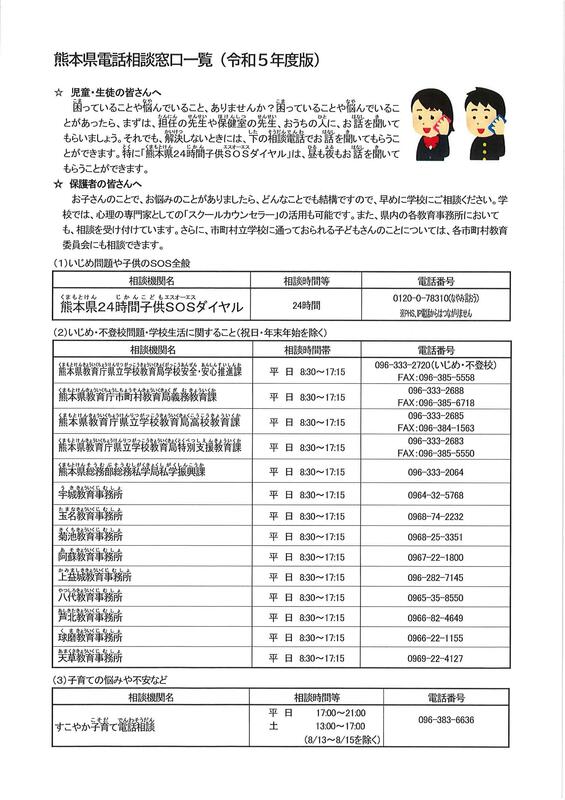

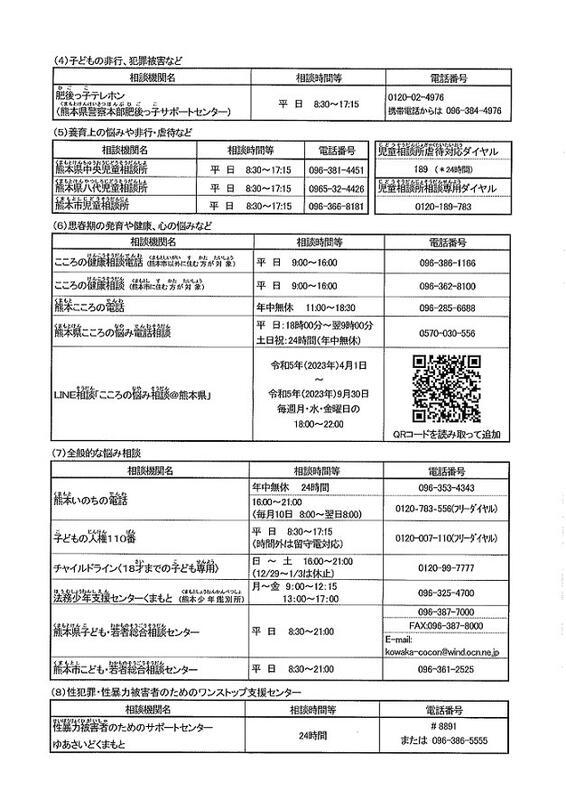

熊本県教育庁より「令和5年度版 熊本県電話相談窓口一覧」の紹介がありました。24時間体制でお話を聞いてもらえる「熊本県24時間子供SOSダイヤル」もあります。一覧を掲載しますので、必要な場合はぜひご活用ください。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

f学校感染症診断書を以前は提出していただいておりましたが、提出の必要はなくなりました。インフルエンザ等の学校感染症(出席停止となる病気)に感染した場合は、医療機関を受診後に、速やかに学校へご連絡ください。