2020年10月の記事一覧

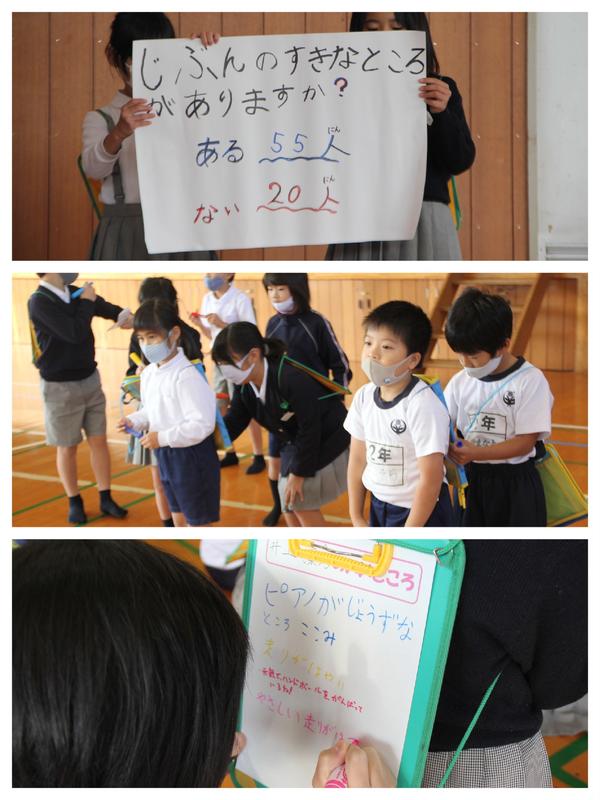

期集会

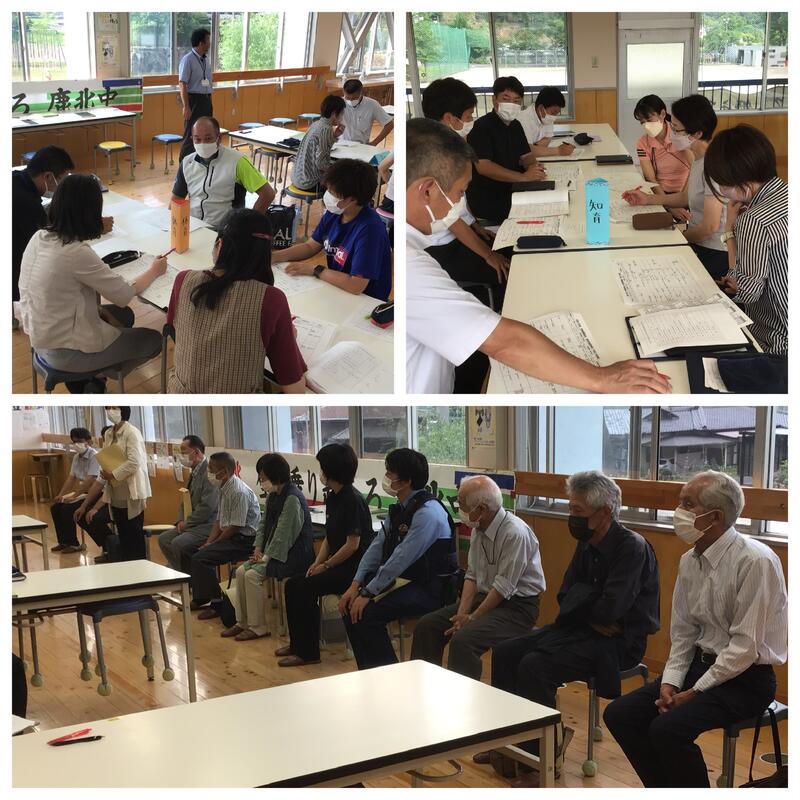

小中一貫教育を推進している鹿北小・中学校では、義務教育9か年をⅠ期(小1~小4)、Ⅱ期(小5~中1)、Ⅲ期(中2~中3)の3期に分けて、様々な取組を行っています。その取組の一つが「期集会」です。

30日(金)、朝の時間を活用してこの集会が行われました。

Ⅰ期は、学校評価の児童アンケートで、自分の良いところが分からない児童が多かったことを受けて、友だちの良いところ探しをしました。背中にたんけんバックを背負い、友達の中を巡回します。そうすると友達から様々なコメントが書かれます。何を書かれているのか本人にはわかりません。最後にたんけんバックを見てみると素敵なコメントの数々。少し寒さを感じるようになった体育館が、ほんのり温かな空気に包まれました。

Ⅱ期は、掲げられていた学級目標に対して、目標達成に向けて自分がどのような取組を行い、どんな成長があったかを出し合う活動をしました。小グループに分かれ、一人一人自分の思いを述べると、周りから温かなコメントをもらい、Ⅰ期同様温かな雰囲気に包まれました。特に中学生となった先輩からの温かいコメントが、うれしかったようです。

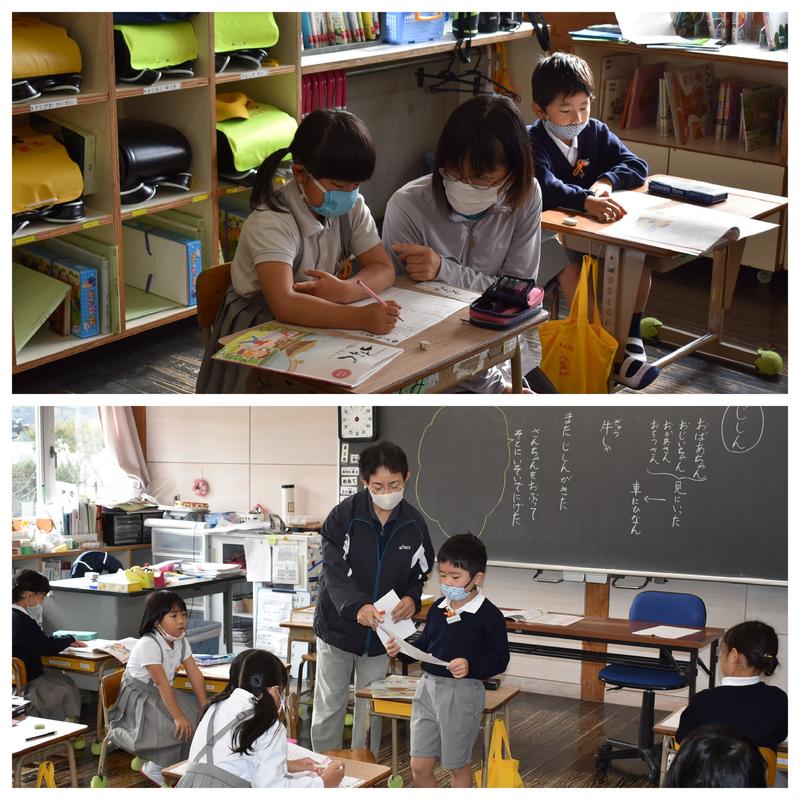

今日の授業

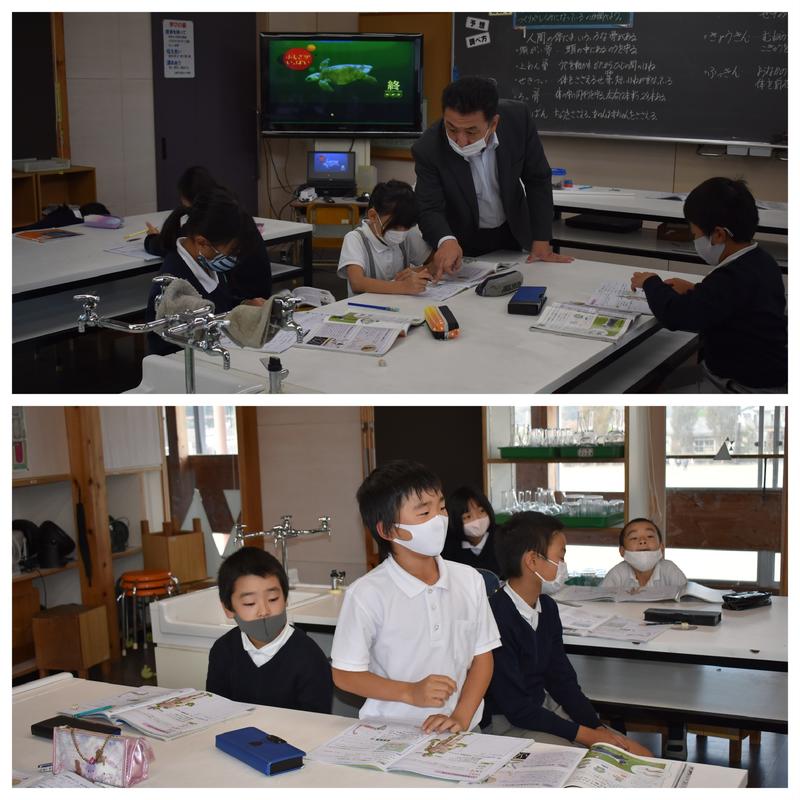

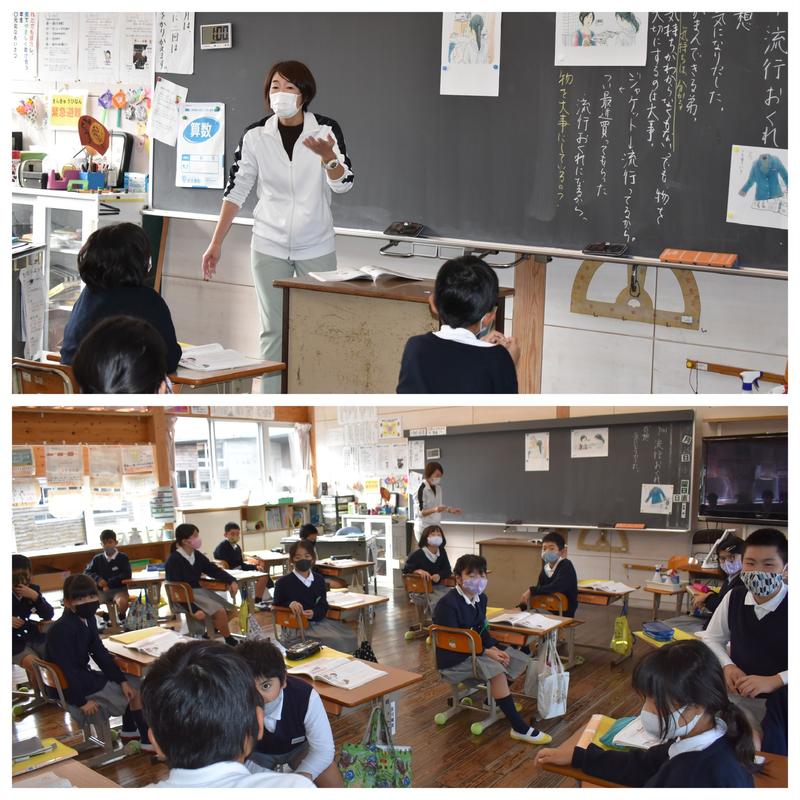

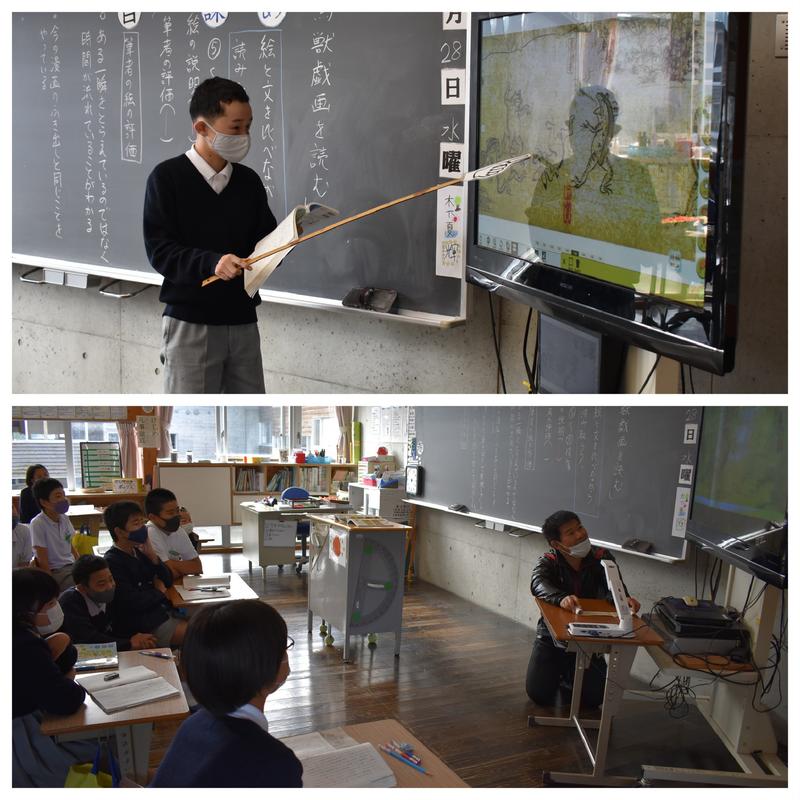

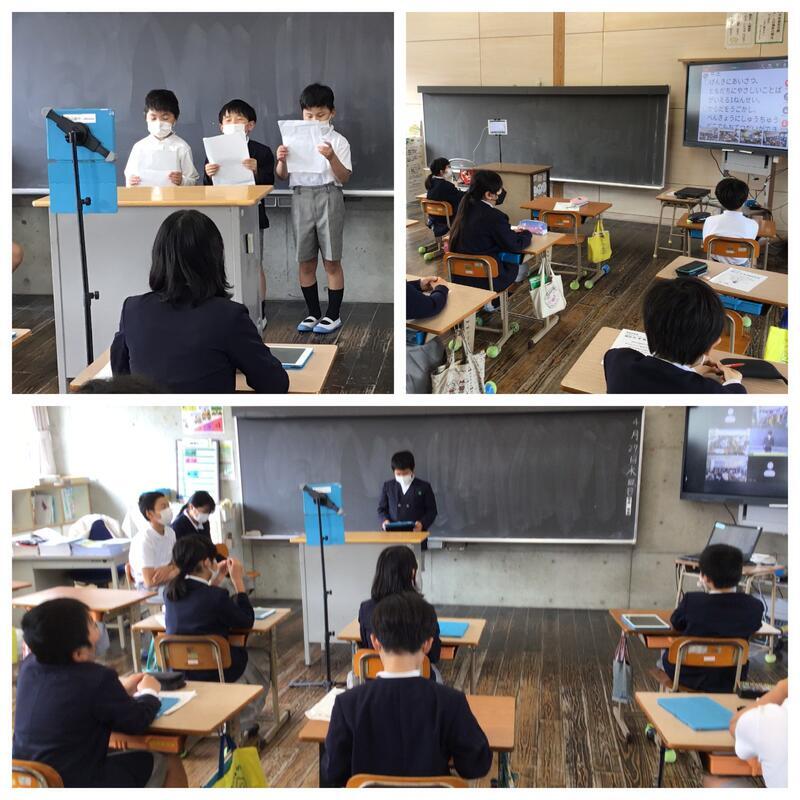

今日の授業参観の様子を報告します。

1年生は道徳。家族の一員として、自分にできることを発表していました。ワークシートに自分の考えを書くのも早くなり、みんなの前で立派に発表していました。

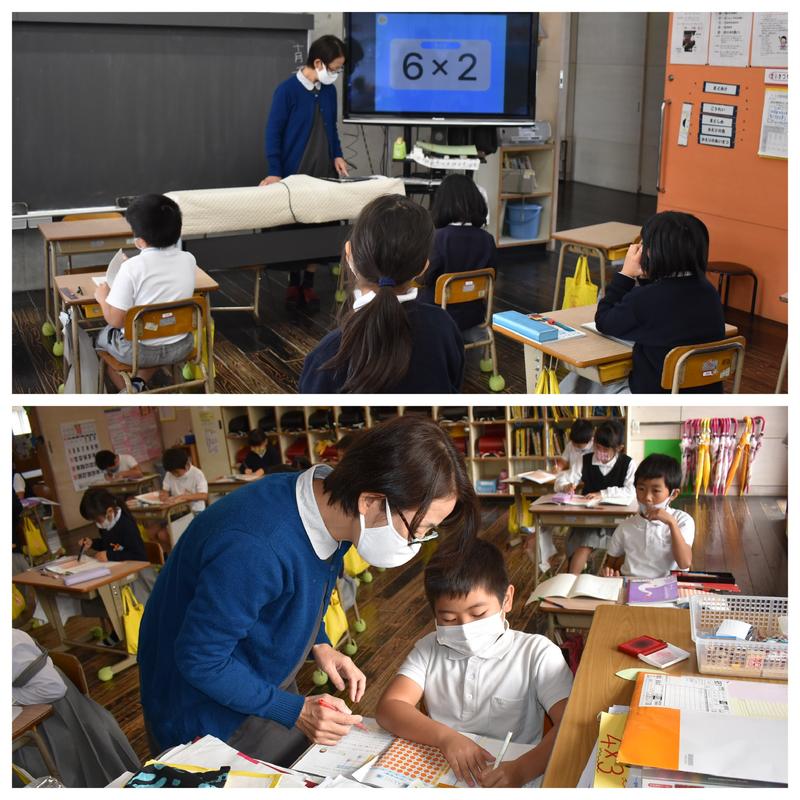

2年生は算数。掛け算の真っ最中。6の段の暗唱を一人一人確認後、7の段づくりを行っていました。みんな、掛け算の仕組みが分かり、どんどんノートにまとめていました。

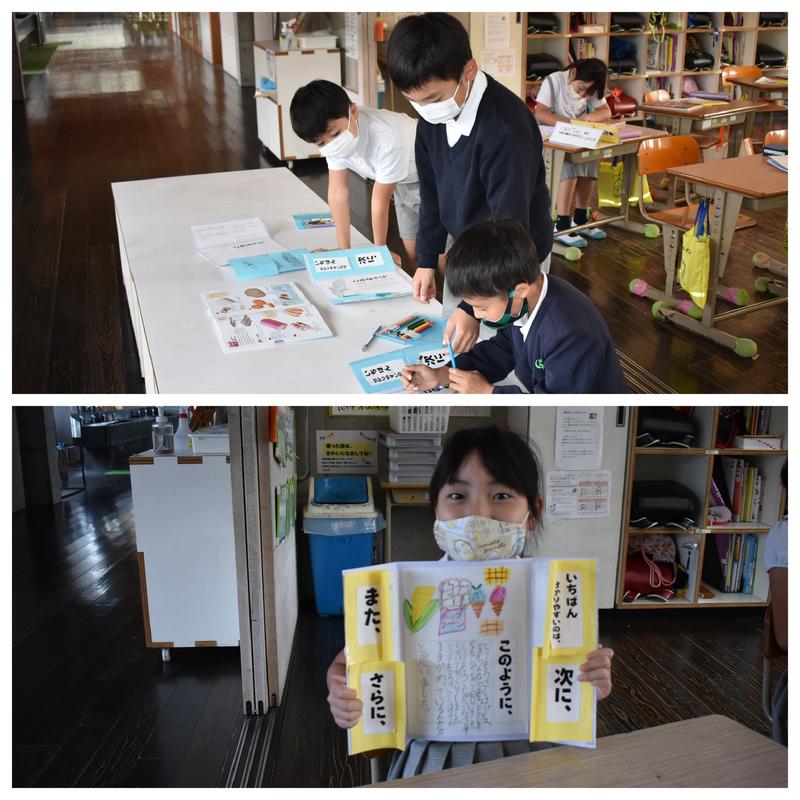

3年生は国語。一つの食材から、どんな食べ物ができるかを説明するパンフレットを作りました。そのパンフレットを友だちと読みあい、工夫している点などを伝え合う内容でした。とても工夫された楽しいパンフレットができ上っていました。

4年生は理科。人間の体のつくりを学んだあと、他の動物は人間と違いがあるかについて調べ、発表し合っていました。動物の特徴を捉え、面白い発想による発表が行われていました。

5年生は道徳。物を大切にしようという内容で、一人の発表から、関連した発表がどんどん続き、深い学び合いになっていました。5年生は、発表者に全員姿勢を向け、真剣に話を聞こうとする態度も素晴らしかったです。

6年生は国語。平安時代末から鎌倉時代初期にかかれた絵巻物「鳥獣戯画」について、画風のすぐれているところを出し合う内容でした。先生が、特製レプリカを書画カメラで映し出すと、教科書には掲載されていないたくさんの絵が登場。みんな興味深そうに眺めて感想を出し合っていました。

あおば学級は算数。掛け算の仕組みを先生と一緒に考え、笑顔いっぱいで、楽しそうに学習を進めていました。

そよかぜ学級は道徳。教材文をもとに、自分の将来について夢を出し合う内容でした。自分が将来、どんな職業に就きたいのか真剣に考えていました。

消防航空隊訓練

27日(火)、熊本県の消防航空隊による防災救助訓練が、鹿北グラウンドで行われました。貴重な訓練が行われるということもあって、日課を調整して全校児童で見学しました。

轟音なびかせて離着陸を繰り返すヘリコプターを見てみんな大興奮。主催者の特別な計らいで、身近にヘリコプターを見せていただき、訓練の概要やヘリコプターの機能などを説明していただきました。一番喜んでいたのは、まなと君。なんとおじさんが、隊員として参加しておられたためです。

地域住民の生命と財産を守るため、危険な業務をいとわず頑張ってくださる隊員の皆様の雄姿を垣間見ることができ、子ども達も大変勉強になったことと思います。

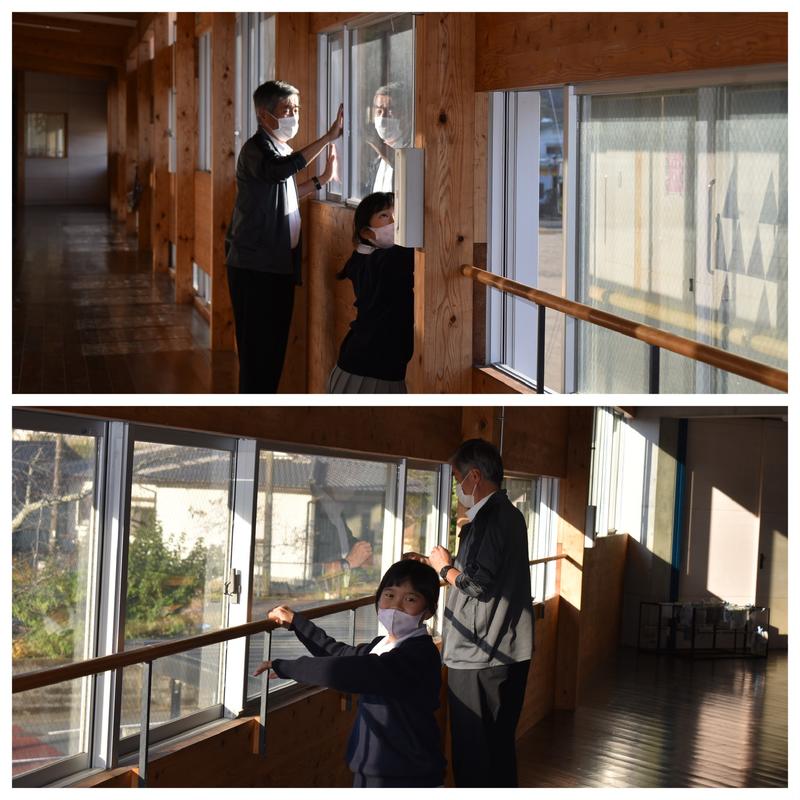

窓閉め

「彼女が毎日手伝ってくれるので、助かるんですよね。」

校舎の戸締りは、教頭の仕事。とはいえ、窓やドアのすべてを閉めて回るのは大変なので、教室前の廊下やその他をすべての先生方に割り振り、手伝ってもらっています。

そんな中、理科室前から音楽室を通り、6年生教室に向かう長い廊下の窓閉めを手伝ってくれるのが、りりさんです。この場所をお願いしているのが吉岡先生。それが、冒頭の言葉につながります。

教室から離れた、しかも長く続く廊下の窓閉めをどうして思いついたのでしょう。3年生になってからずっと続けてくれているそうです。

鹿北の子どもたちの中には、自分の良さや頑張りを自覚していない子が多いようです。アンケートの結果、111人中、24人が分からないと回答しています。

今回のように、人知れず善行を続けている子どもたちが、鹿北小にはたくさんいます。そんな子を見つけ、その都度称賛することを学校でも家庭でも続けることが大切なようです。

全校集会

23日(金)、朝の時間に全校集会を開催しました。校長講話の内容は、「よいところ、頑張っていることを増やそう」というものでした。

今年度は、コロナ禍の影響で、多くの行事が中止となり、制約のある中で、子どもたちが様々な場面で前向きに頑張っているとの話がありました。

そのあと、「自分のよいところや頑張っていることが言える人は手を挙げましょう。」という問いかけに、遠慮もあるのか挙手はまばら。「では、近くの友達によいところや頑張っているとことを教えてあげましょう。」という投げかけでしばし話し合い。その後、ほぼ全員の手が挙がりました。

子ども達のよさや頑張りを認めていることを、本人が自覚するにいたるまで、きちんと伝えていく必要があると感じました。

最後に、よさや頑張りが自覚でき、身につくようになるためには、その取組を毎日継続することが大切であると講話は締めくくられました。

【鹿北小版 地震・津波】

危機管理マニュアル.pdf

発災時のマニュアル.pdf

地震発災時のフローチャート.pdf

※危機管理マニュアル内の職員名は

出しておりません。

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長 鶴田 史子

運用担当者 教諭 星子 尚子

熊本県子ども家庭福祉課より「親と子のための相談LINE」の紹介がありました。相談無料です。対象は熊本県に住んでいる子ども(18歳未満)及び保護者の方となっています。まずは、友だち登録からしてみませんか。

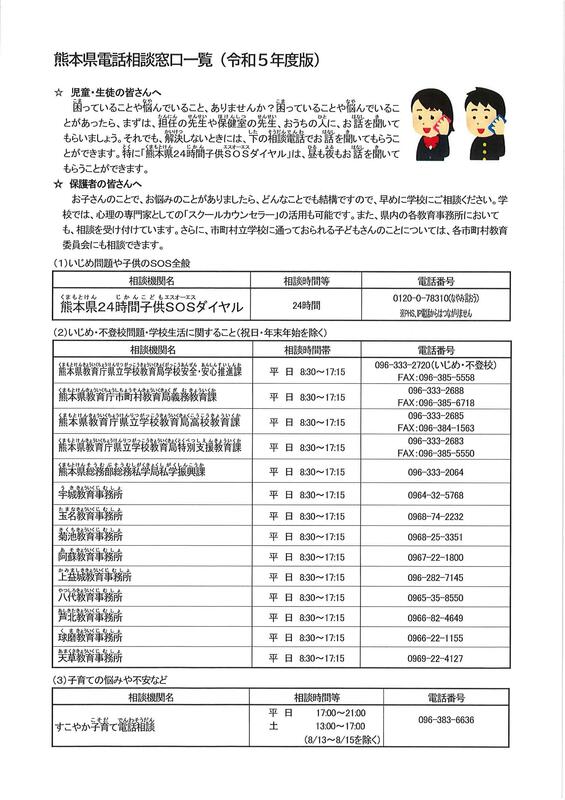

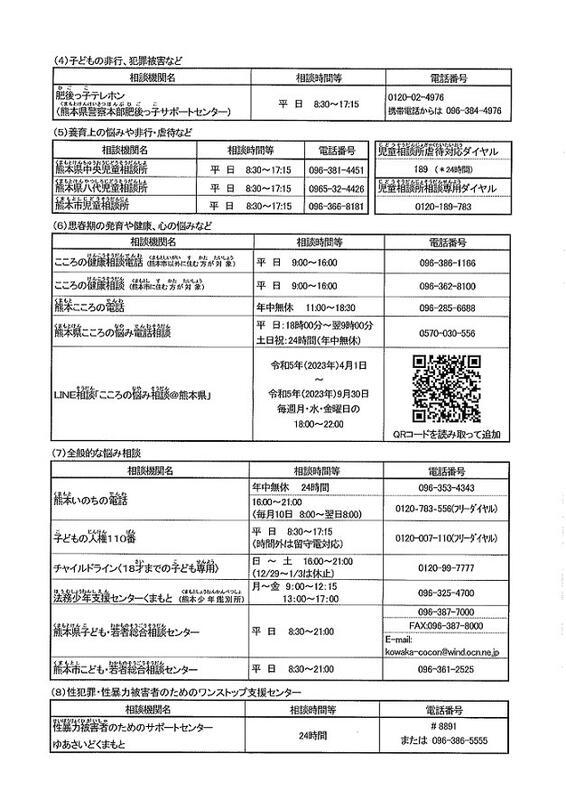

熊本県教育庁より「令和5年度版 熊本県電話相談窓口一覧」の紹介がありました。24時間体制でお話を聞いてもらえる「熊本県24時間子供SOSダイヤル」もあります。一覧を掲載しますので、必要な場合はぜひご活用ください。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

f学校感染症診断書を以前は提出していただいておりましたが、提出の必要はなくなりました。インフルエンザ等の学校感染症(出席停止となる病気)に感染した場合は、医療機関を受診後に、速やかに学校へご連絡ください。