熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長 鶴田 英子

運用担当者 教頭 中野 博己

運用担当者 教諭 田中 文武

今日の給食

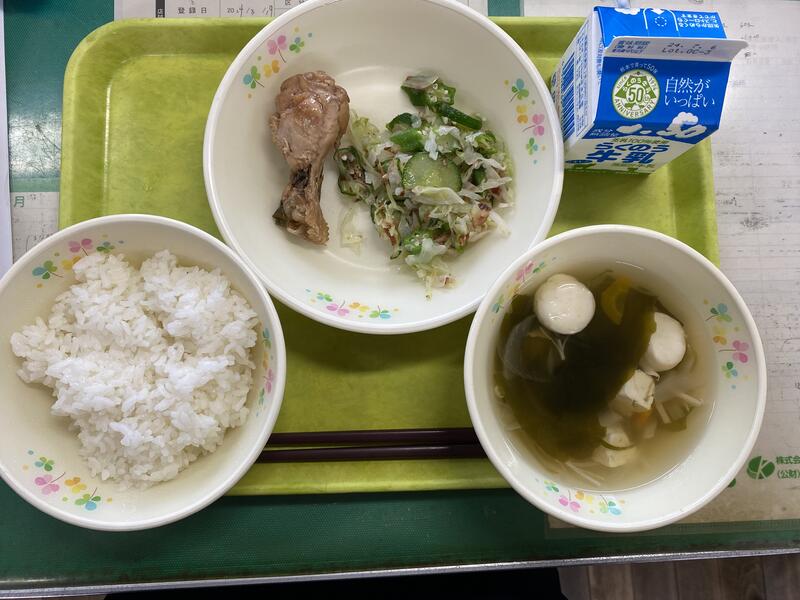

7月1日(月)給食

麦ごはん、豆腐の中華スープ、油淋鶏、かぼす和え

今日は中華メニューでした。油淋鶏は鶏の唐揚げに手作りのタレをかけています。味が染みており、ごはんが進みました。かぼす和えは、かぼすの酸味が苦手な児童が数名いましたが、全員きれいに完食しました。

6月28日(金)給食

たこちりピラフ、牛乳、豆乳スープ、きくらげサラダ

たこちりピラフは、たこ、ちりめん、エリンギ、玉ねぎを調味料で味付けしてご飯に混ぜ込んでいます。たこの食感が良く「たこめしみたいでおいしいです。もっと食べたいです。」と好評でした。豆乳スープは、まろやかな豆乳の風味があるヘルシースープでした。

6月27日(木)給食

ピザドッグ、牛乳、オニオンスープ、ごぼうサラダ

「ピザドッグおいしいそう!早く食べたいです。」と朝から楽しみにしていた子供たち。給食時間には口を大きくあけておいしそうに食べていました。コッペパンの間にピザの具を挟んだことで持ちやすく、食べやすかったようです。

6月26日(水)給食

しろごはん、牛乳、はんぺん汁、手羽元のさっぱり煮、おくらのかつおあえ

さっぱり煮は調味料に生姜とねぎをくわえじっくり煮込みました。子供たちは、「お肉嬉しい!おいしい!」といいながらご飯と一緒に食べていました。また、これから旬を迎える「おくら」は今年の給食で初めて登場しました。これからは夏野菜がおいしい時期になるのでたくさん食べてほしいと思います。

6月25日(火)給食

食パン、牛乳、ウィンナースープ、じゃがいものミートソース焼き、ブルーベリージャム

じゃがいものミートソース焼きは、茹でたじゃがいもをベースに、手作りのミートソースを乗せ、上からチーズをのせてオーブンで焼き上げました。じゃがいもの甘みとまろやかなミートソースの相性が良かったです。

春野菜カレー、牛乳、フルーツみつまめ

春野菜カレー、牛乳、フルーツみつまめ 五目ちらし、牛乳、豆腐のすまし汁、春野菜サラダ、ひなあられ

五目ちらし、牛乳、豆腐のすまし汁、春野菜サラダ、ひなあられ 丸パン、牛乳、アスパラスープ、チキンのハニーマスタードソース、ツナサラダ

丸パン、牛乳、アスパラスープ、チキンのハニーマスタードソース、ツナサラダ ごはん、牛乳、海藻みそ汁、キャベツのおかか和え、肉しのだ

ごはん、牛乳、海藻みそ汁、キャベツのおかか和え、肉しのだ あげぱん、牛乳、肉団子スープ、チーズサラダ

あげぱん、牛乳、肉団子スープ、チーズサラダ