給食

7月11日

きのこのおすまし さかなのこがねやき ピーマンのじゃこあえ

ピーマンにはビタミンCがたくさん含まれています。ビタミンCは人間の体内では作ることができないため、食事からとる必要があります。骨や腱などの結合タンパク質であるコラーゲンを作るためには欠かせないビタミンで、ビタミンCの不足によってコラーゲンが作られないと血管がもろくなったり、貧血や筋肉量が減ったり、関節の障害、心臓の障害などさまざまな症状を引き起こす可能性があります。

7月8日

ごもくスープ トマトサラダ ガーリックトースト

クイズです!トマトにはうま味を感じる成分がたくさん含まれています。同じ成分を多くふくむ食べ物はどれでしょう?

① セロリ ② りんご ③ 昆布

答えは ③昆布です。トマトには、昆布と同じグルタミン酸という、うま味成分が多く含まれています。和食では、昆布の他に、かつお節や煮干し(イノシン酸)、ほししいたけ(グアニル酸)などを使い“だし”をとりますが、組み合わせることでより強くうま味を感じます。イタリア料理では、トマトと肉や魚介類(イノシン酸)を合わせて使い、うま味を引き出しています。イタリア語でトマトは「ポモドーロ(黄金のりんご)」といい、昔から貴重な食べ物として大切にされてきました。

7月7日

たなばたじる ほしがたコロッケ コールスローサラダ・おほしさまゼリー

ゆかりごはん

今日は七夕です。織姫と彦星が一年に一度だけ会える日です。その思いを込めておくら ナタデココ コロッケをお星さまの形に天の川をそうめんで 表してみました。夜晴れてたくさんの星が見えるといいですね。

7月6日

ひじきスパゲティー パインサラダ コッペパン

ひじきはカルシウムや鉄分、食物繊維がたっぷり含まれています。カルシウムは、昆布の2倍含まれており、骨を丈夫にしたり、イライラをやわらげる効果があります。鉄は、貧血に効果的ですがひじきの鉄は吸収がよくないので野菜と一緒に食べると野菜のビタミンCが鉄の吸収を助けます。

7月5日

カレーいりにくじゃが とうがんサラダ

冬瓜は 冬の瓜と書きますが旬は夏です。そのまま涼しい所で保存しておけば、冬までもつことから、漢字では「冬瓜」と書くようになったと言われています。涼しげな見た目とさっぱりとした味が、夏にぴったりです。原産地は、インドといわれており、日本には平安時代の書物にかかれているくらい古くから親しまれてきた野菜です。

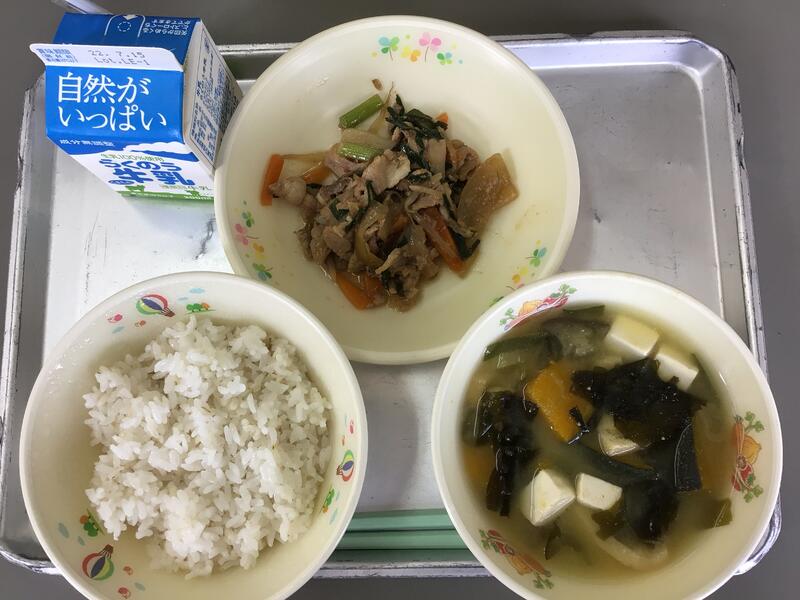

7月4日

かぼちゃのみそしる ぶたにらいため

今日は、クイズです。夏バテに効果のあるお肉は次のうちどれでしょう?

① 牛肉 ② 豚肉 ③鶏肉

正解は②の豚肉です。豚肉にはビタミンB1が牛肉の10倍と言われています。ビタミンBは疲れを回復させる効果があります。玉ねぎやにら、にんにくなどの野菜と一緒に食べると、吸収がよくなります。

7月1日

まめのコロコロスープ てづくりハンバーグ ボイルやさい

ハンバーグは どうしてハンバーグっていうの?答えは、ドイツのハンブルクという町で人気になった料理なので、ハンブルク・ステーキといわれていました。それがアメリカに伝わって、ハンバーグ・ステーキになりました。もともとは、中央アジアに住んでいる、タタール人の食べていた タルタル・ステーキがはじまりです。給食室では、200個のハンバーグを 手作りしてみました。

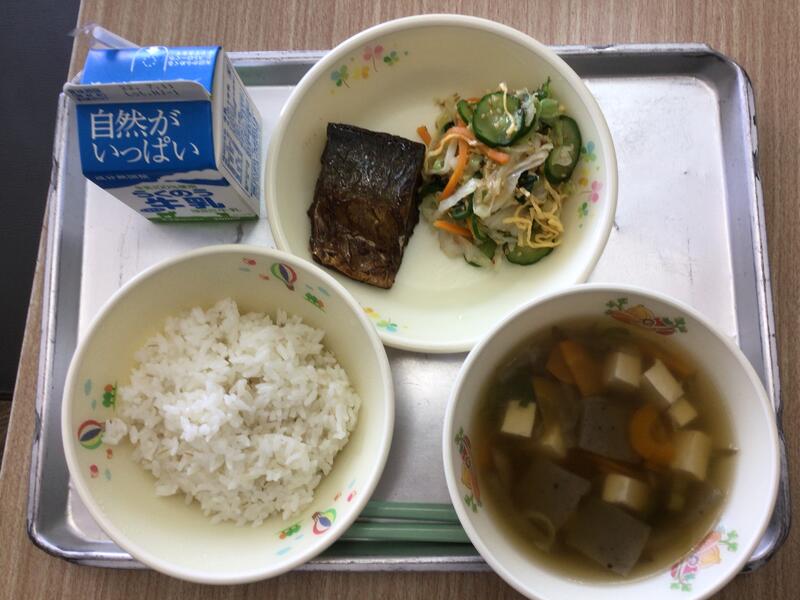

6月30日

さばのソースに ごしきあえ とりごぼうじる

鯖には脳の働きに必要なDHA(ドコサヘキサエン酸)がたくさん含まれています。また、茶色い血合いと言われるところには貧血予防になる鉄分がたくさん含まれています。鯖は、特有なにおいがあるため今日は食べやすくするためにソースで煮込みました。

6月29日

タイピーエン あまなつサラダ あげパン

熊本の給食ではおなじみのタイピーエンですが、もともと中国福建省の郷土食です。明治時代に日本に住んでいた中国人が伝えたと言われています。熊本県以外の中華料理店にはないメニューとのことから熊本県の郷土食とも言われているようです。

6月28日

だいずのごもくに ひじきサラダ

枝豆と大豆が、同じものだという事を 知っていますか?枝豆は大豆が まだ熟しきっていない、若く青い状態で収穫されたものです。大豆は実が 完全に熟し、茶色く乾燥した状態になったところで収穫されたものです。つまり、枝豆と大豆は同じ大豆であり、収穫時期が異なるだけなのです。

【まなびポケット】

【インターネットの使い方】

【三玉小学校のやくそく】

【山鹿市教育委員会作成資料】

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長 北山 綾

運用担当者 塚原 聡

■R6三玉小年間行事予定.pdf

(4月24日現在)

■インターネットトラブル事例集

■熊本県人権情報誌

「コッコロ通信」Vol.54

■熊本県教育広報誌

「ばとん・ぱす」73号

(令和6年3月)

■学校だより

学校便りハピネス第4号.pdf

(令和6年5月)