災害情報WEB

0610~0614 1年.2年.3年.4年.5年.6年

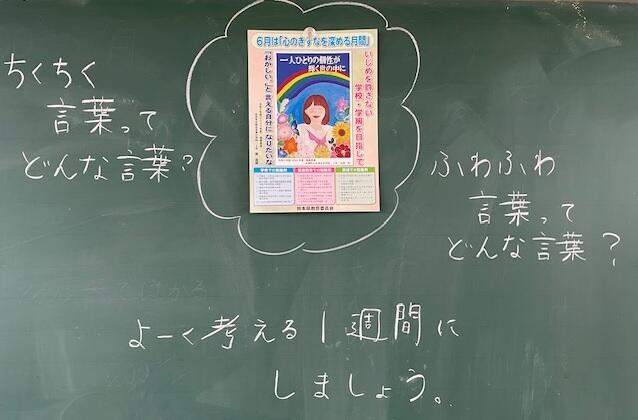

0611 ある教室の黒板掲示(朝)人権ミニ集会の後に学級指導があったのでしょう。このように学級の実態に応じたタイムリーな指導ができている黒肥地小学校です。

0610 人権週間(1学期)令和6年度第1学期人権週間の取組

テーマ 仲間づくり

1目 的

○ 自分や他者のよさを見つけ、互いに助け合い、認め合いながら生活する態度を養う。

○ 私たちの身の回りにあるいろいろな人権侵害や差別に気づき、全校児童が人権の大切さを学び合い、差別をなくしていこうとする態度を育てる。

2 期日

令和6年6月10日(月)~6月14日(金)

3 取り組みの内容

(1)各学年の人権スローガン作成

集会後は、各学年の人権スローガンを各教室に掲示し、人権意識の高揚と継続、そして日常化を図る。

(2)人権ミニ集会(人権についてのお話)

日時 令和6年6月10日(月) 黒っ子タイム

場所 体育館

内容

1⃣ はじめの言葉(1分)・・・人権安全委員会

2⃣ 校長先生の話(7分)・・・「人権」に関する講話

3⃣ 担当からの話「人権図書の紹介」

4⃣ 人権週間について (6分)

5⃣ おわりの言葉(1分)

(3)人権学習(学活1)

(4)学級通信(各担任)などで、保護者・地域への啓発

(5)人権図書の読書推進

(6)なかよし活動①

日時 6月7日(金) 掃除+黒っ子タイム

場所 縦割り班で決める(担当の先生の教室等)

内容 ①縦割り班の顔合わせ

②仲良し活動の計画

(7)なかよし活動②

日時 6月14日(金) 掃除+黒っ子タイム

場所 縦割り班で決める(担当の先生方の教室等)

内容 縦割り班での活動

(8)児童アンケートの実施

わたしをみつめるアンケート

(9)作品づくりを通して、人権意識を高める。

「心のきずなを深める」ためのポスター・標語 等

【校長先生の話】「人権」については、校長先生も今も勉強中である。みなさんも人権週間で「みんなが笑顔になれる学校」をつくることができるようたくさん学んでください。そして学んだことを行動(生活)につなげてほしいと思う。

【担当の話】お話を聞くことができる人は思いやりのある人(R5)

おすすめの書籍 ①「心ってどこにあるの」②「仲よくなる言葉」③「ふわふわとチクチク」

0607

命を守るために大切な学習

5日(水)に子どもたちが待ち望んでいた水泳の学習が始まりました。

水泳の学習は,水難事故から身を守る大切な学習です。日本は,海に囲まれ,河川の多い国です。そのため,痛ましい水難事故の報道があります。

水難事故に遭っても,自分の力で救助されるまで水の中でどうしておけばいいのかを身に付けなければなりません。助かるために捕まるものまで泳ぐ力,脱力して長く浮いておく力等が必要でしょう。

最近の傾向として,ゴーグルをつけて学習する子が増えてきています。様々な理由でそうしているとは思いますが,事故に遭った場合,水の中で目を開けて障害物を見つけることが大切です。

お風呂の中で目を開ける練習もさせてみてはいかがでしょうか。(3年&すみれ学級通信から)

いよいよ、プールの学習がはじまりました。プール掃除はみんなで協力してよく頑張っていました。自分たちでピカピカにしたプールに入ることができて、とても嬉しそうでした。プール開きでは、安全に学習するための約束を確認し、水慣れをしました。一年ぶりの水泳でしたが、体の力を抜いて、上手に浮くことができていました。来週からも元気にプールの学習ができるよう、ご家庭での体調管理をよろしくお願いいたします。

上手に表現できるかな?

今週から、M先生と体育で「表現運動」に取り組んでいます。体じゃんけんや、新聞紙になりきる動き、ダンスのステップなど全身を使って、思い思いに表現することを楽しんでいます。自由に体を動かす表現活動では、友達の多様な考えと出会うことができます。運動するだけではなく、お互いの考えの違いを認め合う時間にもなっています。

(4年生 学級通信より)

31日(金)に新体力テストを行いました。雨のため実施できなかったソフトボール投げと50メートル走は3日(月)に行いました。6年生と一緒に計測し、「6年生すごい。」「反復横跳び、はやっ。」と驚いていました。一生懸命、楽しんで計測できていました。

5日(水)にプール開きを行いました。校長先生のお話を聞いた後、準備運動をしてプールに入りました。友達と水を掛け合ったり、潜ったりして初めてのプールを楽しみました。来週は月曜日と金曜日にプール学習を行います。天候等で実施できないときは体育館で体育をしますので、荷物の少ない日に体育セットを持たせてください。

(1年生 学級通信より)

いためものにチャレンジ!!

家庭科の「できることを増やしてクッキング」の単元でいためるおかず作りをしました。5 年生で

は「ゆでる」学習をしました。6 年生では「いためる」学習です。調理が始まると手際よく調理をす

る子どもたちに頼もしさを感じました。火加減やいためる時間を意識しながら学習ができました。

完成後は、どのグループからも「おいしい」と聞こえてきました。

いためる時に、材料をこがさずにきれいな色にいためられた事がよくできたなと思いました。量を考えて料理できたことと、ちょうど良い大きさに材料を切れた事がいいなと思いました。

すぐにできたけど美味しく作れました。味付けも上手に出来たので良かったです。家でも作りたいです。

強火で短時間で炒めたウインナーとブロッコリーがとても美味しかったのでよかったです。

こげないようにいため、最後には、いい色になったり、いい香りになったりしたからよかったです。食べたら、いい色で、いい香りでおいしかったからよかったです。また、作りたいです

プール開き

木曜日にプール開きを行いました。水泳の時間を楽しみにしていた子もいれば、水泳の時間が嫌いな子もいましたが、楽しくプール開きをすることができました。6年生では、クロールだけでなく平泳ぎにもチャレンジしていきたいと思います。健康観察で子どもたちの体調を見ていますが、朝から体調が悪く水泳を見学をする場合は連絡帳等で

お知らせください。(6年 学級通信より)

水泳の学習からうかがい知れること

ここ数年子どもたちの水着が変わってきたことを感じます。男子の水着で多くなっているのが,セパレーツ水着です。

上着を着るタイプですが,最近では男女兼用のものも出てきています。これは,肌の露出を少なくするためですが,一つにはジェンダーフリーの考えがあります。自分の性を受けいれられない人たちがいます。これまでの経験で,そんな子を見てきました。修学旅行で男子と一緒にお風呂には入れないなど,本人の苦悩は日頃気づかないものがあります。

いろんな人が生きやすい世の中が訪れる一歩として,水着の変化があることを知ってください。

(3年&すみれ学級通信より)

お弁当づくりから学ぶこと

10日(月)は弁当デーです。遠足の弁当と違い,子どもたちが弁当づくりに参加するものです。

最近のテレビ番組で多いのが食に関するものです。ある局では,サラリーマンのお弁当の番組があり,様々な職種の人たちのお弁当が紹介されます。その中で,私たちが知らない仕事やその昼食風景が出てきます。家族の思いが詰まった弁当,これまでに弁当を作ってくれた人への感謝,仕事の上でそのような弁当になっていることなど,様々なことを考えさせてくれる番組です。

子どもたちと共に作る弁当は,家族にとって大変な作業になるかもしれませんが,その中での会話は子どもたちにとっての思い出づくりになると共に家族の大切さを実感する機会にもなると思います。(3年・すみれ学級通信から)

0531

27日(月)に図工「チョッキンパッでかざろう」をしました。「かめんみたいになった。」「このもよういいね。」「かざったらきれい。」「これめっちゃいい、もってかえりたい。」など楽しく活動しました。切った折り紙は、教室後方にかざっています。子どもたちのお気に入りもあるようです。はさみの使い方、片付けや掃除もとても上手でした。(1年 学級通信より)

図画工作科の学習で、着なくなった衣類に丸めた新聞紙などを詰めて、作品を作りました。子どもたちは衣類の特徴を上手に生かしながら、オリジナルのキャラクターや動物たちを夢中になって作っていました。生まれ変わった仲間たちが揃うと、教室がさらに明るく楽しくなりました。活動のために、材料を準備し持たせていただき、ありがとうございました。(3年 学級通信より)

0524

応援の声が力になって

半日の運動会でしたが,子どもたちの頑張りを感じていただけたでしょうか?精一杯の走り,笑顔あふれる踊りが見られたでしょうか?

これまでの練習をずっと見続けた私には,最高の走りであり最高の踊りであったと感じています。それも,ご家族や地域の方々の応援があってこそのものです。応援する人がいて,それに応えようとする子どもたちの気持ちが最高のものを生み出したものと思います。

学校行事のよさは,一つの目標に向かって周囲の温かい声援の中で,普段の力以上に力を発揮できることにあります。これからの学校行事でもそれが実現できるものと信じています。

3年・すみれ学級通信

19日(日)の運動会では、2年生の頑張る姿をたくさん見ることができました。

1年生とのダンスから始まり、徒競走、応援合戦、大玉リレーと最後まで笑顔いっぱいの2年生でした。自分たちの出番だけでなく、他の学年の応援をするときも「ゴーゴーゴー」を歌って盛り上げていました。

運動会で学んだことをこれからの学校生活に生かしてほしいと思います。(2年学級通信より)

19日(日)の運動会、お世話になりました。子どもたちにとっては、小学校に入って初めての運動会でした。学校生活に少し慣れてきたかと思ったらすぐ運動会の練習が始まり、体力的にも大変だったと思います。本番では、いつも以上に笑顔で踊り、走り、声を出す子どもたちの姿を見ることができて うれしかったです。

保護者の皆様、ご多用の中準備の日や予備日のお弁当準備、当日の応援など大変お世話になりました。全員が大きなけがをすることなく、本番を迎え、終えることができました。ありがとうございました。(1年 学級通信より)

運動会の応援、ありがとうございました。教室に戻ってきて、「運動会はどうでしたか?」と聞くと、きらきらとした笑顔で「楽しかったです!」と答えてくれました。今まで一生懸命頑張ってきた成果を十分に発揮でき、達成感に充ち満ちた様子でした。4年生としては、競技以外に係の仕事もありましたが、それぞれの場所でしっかりと役割を果たす姿に成長を感じました。

運動会を通して学んだことを、これからの学校生活にも活かしていってほしいと思います。(4年 学級通信より)

運動会は、応援ありがとうございました。天気にも恵まれ、子どもたちは、立派な活躍を見せてくれました。気合いの入った応援合戦。最後まで走りきった徒走。心を一つにして完成させた表現。みんなでバトンをつなぎ、熱い戦いを見せてくれたリレー。練習の時間も限られていた中、本番では、どの種目も一人一人が力を出し切ることができました。また、高学年として臨んだ今年度の運動会は、自分の学年の種目だけではなく、各係の仕事にも責任をもって取り組み、6年生と一緒に運動会を支えてくれました。

ひとつ大きな行事が終わりましたが、この運動会を通して、一人一人が成長し、団結力も高まったことだと思います。今回の経験を生かして、これからも、高学年らしく、学校を引っ張ってほしいと思います。次は、集団宿泊教室を目標に気持ちを高めていきます。(5年 学級通信より)

気持ちのよい青空のもと、運動会が行われました。『赤白 白熱!笑顔あふれる運動会』のスローガン通り、子どもたち一人ひとりが全力で、笑顔で、持てる力を精一杯出し合った運動会となりました。閉会式の後、教室で見た子どもたちの顔は、笑顔ばかりでした。やりきった満足感と、心地よい疲れを感じているようでした。

前日の準備、子どもたちへのおしみない応援、本当にありがとうございました。(あおば 学級通信より)

0518

19日(日)は、いよいよ黒肥地小学校の運動会です。子どもたちは、短い練習期間にも関わらず、暑さにも負けず、徒走・リレー・ダンスなどの練習を精一杯頑張ってきました。その努力の成果を発揮して、当日もかっこいい姿を見せてくれると思います。保護者の皆様、熱い応援をどうぞよろしくお願いいたします!

走順や立ち位置などを記した「運動会見どころマップ」を配付しています。ご確認ください。

雨天順延の場合は、19日(日)が休業日、20日(月)が運動会となります。順延の場合は、学校安心メールでご連絡します。なお、5月21日(火)は、給食ではなく、お弁当となります。準備、大変お世話になります。(3年 学級通信より)

0510

ゴールデンウィークが明け、運動会練習が本格的に始まりました。火曜日の全体練習では、ラジオ体操や礼、気をつけの姿勢などを1年生から6年生まで全員で確認しました。はじめはなかなか声が出ませんでしたが、ほかの学年が一生懸命声を出しているのを見て、1年生も少しずつ声が出るようになりました。暑い日もありますが、熱中症に気をつけながら、1年生みんなで力を合わせて練習をがんばります。(1年 学級通信から)

0502

学校たんけん

4月26日(金)に1年生を学校たんけんに連れて行きました。事前に1年生に紹介したい場所を話し合って、体育館、運動場、職員室、校長室、保健室、図書室、図工室、音楽室の説明を考えました。1年生に伝わるように話し方を工夫して練習していました。

本番では、初めは、緊張していましたが、徐々に1年生に「並んでね。」「次は○○に行くよ。」と声をかけて連れて行くことができました。(2年 学級通信より)

家庭科~お茶を入れよう~

先週の金曜日に、家庭科でお茶を入れる学習を行いました。家庭科室での実習は今回が初めてで、子どもたちもとても楽しみにしていました。実習では、お茶を入れる準備をしながら、同時に分担して片付けを行うなど、手際よく作業に取り組む姿が見られました。自分たちで入れたお茶は格別だったことでしょう。今回の学習を生かして、ぜひ家庭でもお茶入れなどの手伝いにチャレンジしてほしいと思います。(5年 学級通信より)

0419

命を守るために

17日(水)に交通安全教室を行いました。警察署の方や交通指導員の方々にご指導いただき、自転車の安全な乗り方や交通ルールなどについて学びました。遊びに行くときなど、自転車で外出する児童が多いようなので、今回学んだことをしっかり守り、安全に自転車に乗ってほしいと思います。自転車の運搬等、保護者の皆様のご協力、ありがとうございました。また、19日(金)には、多良木町危機管理防災課の方を講師にお招きし、防災教室を行いました。ハザードマップの確認やマイタイムラインの作成などを通して、防災への意識を高める貴重な機会となりました。(5年学級通信より)

3月13日(水)に総合的な学習の時間で清掃活動を行いました。1年間、環境について学習を深めてきて、環境を大切にすることを宣言したので、今回は実践しました。球磨川の河原とその周辺道路の清掃を行いましたが、予想以上にゴミが落ちていました。みんな軍手とビニル袋をもって、分別しながら取り組みました。学校に戻り、自分たちが拾ってきたごみを集めたり、ペットボトルをきれいに水で洗ったりしました。きれいな黒肥地を保つことができるよう、これからも実践していってほしいと思います。(5年 学級通信より)

いよいよ卒業式!

いよいよ卒業の日を迎えます。今週は卒業式のリハーサルが行われました。「めっちゃ緊張したー!」と言っていた子どもたちでしたが、凜として座っている姿に成長を感じました。また、卒業生の合唱を聴いて、在校生の目がうるんでいたという話も聞きました。本番も感謝の気持ちをたっぷり込めて、歌ってくれると思います。お楽しみに!

あっという間の6年間。元気で素直で、何でもひたむきに頑張る子どもたちと最後の一年を一緒に過ごすことができて、私も本当に楽しかったです。保護者の皆様のご協力、ありがとうございました。卒業生の輝かしい未来をいつまでも応援しています。(6年 学級通信より)

0308

3月1日(金)にお別れ集会とお別れ遠足がありました。

お別れ集会では、黒っ子委員会が司会進行を務めてくれました。はきはきとした大きな声で発言し、みんなの手本となりました。5年生の発表では、「中学校のことを説明しよう」というテーマで、制服や部活動のユニフォーム等を着用して、発表しました。子どもたちも大きな声で楽しく発表できて、楽しかったようです。制服等を貸していただき、ありがとうございました。

お別れ遠足では、八日原運動公園まで歩いていき、お弁当は登校班で食べました。その後は、それぞれサッカーをしたり、鬼ごっこをしたりして楽しみました。楽しい思い出ができてよかったです。(5年学級通信より)

授業参観

27日(火)の授業参観、懇談会は参加いただき、ありがとうございました。3年生でのお子さんの成長は、ご覧いただけたでしょうか。

授業では、国語「わたしたちの学校じまん」でまとめた「学校じまん」の発表と、3年生になってできるようになったことや上手になったことの「自分じまん」の発表をしました。どとらも子どもたちが、「何を」「どのように」発表するのか話し合い、準備しました。とてもいきいきと話し合いや準備をしていました。(3年学級通信より)

2月27日(火)の授業参観、懇談会は大変お世話になりました。今回は道徳の授業を参観いただきました。4月から最高学年である6年生になるということで「バトンをつなげ」という内容で、「最高学年として大切なこと」についてみんなで考えていきました。「全体をみて動く」「自分から動く」「困っている人がいたら助ける」など、教材を通して、大切なことを考えることができました。今回の学びを来年度に生かしていってほしいと思います。

懇談会では、3学期の学校での様子や今後の行事予定、春休みの過ごし方等についてお話しさせていただきました。ご家庭での話題にされてみてください。(5年学級通信より)

0222 森林教室がありました

2月22日(木)に森林教室がありました。環境整備センターから講師の先生や担当の方々が来られて、木質バイオマスについての話を聞いたり、国産材加工センターに行って、木材の加工過程の見学をしたりしました。実際に加工の様子を目で見ることができ、とても勉強になりました。これからも森林を大切にしていってほしいと思います。

記念品もたくさんいただきました。(ファイルやハンドタオル、コースター等)家庭や学校で使ってください。(5年学級通信より)

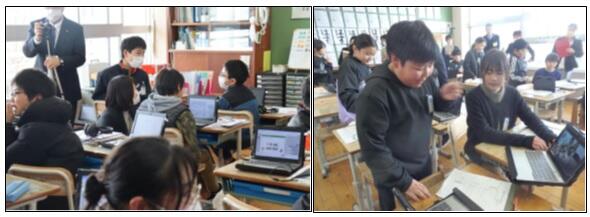

研究発表会がありました

2月9日(金)は外国語・外国語活動の研究発表会で、4年生と6年生の授業を公開しました。

6年生は“My Best Memory”の学習で、オンライン英会話の先生と練習し、自分の思い出を英語で伝えました。自分が考えた内容を伝えるので、何度も練習をしました。緊張したようですが、頑張って話したようです。

4年生は“This is my day ”の学習で、自分の休日の過ごし方について友達と伝え合いました。伝える内容を少しずつ増やし、「したこと・時間・気持ち」をジェスチャーをつけながら友達に話しました。練習も頑張っていたので、自信を持ってはっきり話していました。(あおば学級通信から)

2月の月目標は…

2月の月目標は、「健康で元気な生活をしよう」です。わかくさ学級は、元気にあいさつや返事をすることと、うがい、手洗いなどの徹底を心がけて生活することをがんばっています。

中間報告の集会では、「80点」と発表しました。2月は残り半分ですが、100点を目指してほしいと思います。(わかくさ学級通信)

新入児体験入学がありました!

2月20日(火)に来年度入学してくる子どもたちが体験入学に来てくれました。6年生の代表児童が、黒肥地小学校のいいところや行事について紹介しました。(6年生学級通信から)

2月20日(火)に新入児体験入学がありました。

これまでに新入児体験入学に向けて、名札や学校探検カード、楽しめる活動などを話し合い、計画してきました。子どもたちはとても楽しみにしていました。いざ、体験入学が始まると、少し緊張した様子でしたが、一緒に活動していく中で、表情も和らぎ、お兄さん、お姉さんらしい姿になっていきました。新入児のみんなも笑顔で過ごしていたのでよかったです。来年度の一年生が楽しく登校できるように、6年生としての自覚をもって、これから過ごしてほしいと思います。(5年生学級通信から)

青空ランチの弁当デー

先日のチャレンジ弁当は、ご協力ありがとうございました。お休み明けで、大変だったかもしれませんが、みんな何かしらお手伝いができていたようでした。この日はお天気もよく、3年生は外で食べようということになり、青空のもと黒っ子山でなかよくお弁当タイムを楽しみました。1年生は、教室でみんなと円になって食べました。(わかくさ学級通信から)

今年度最後の「お弁当チャレンジ」

13日(火)のお弁当デー・お弁当チャレンジ、お世話になりました。今年度最後のお弁当チャレンジでした。回を重ねるごとに、おかずを上手に作れるようになったり、弁当箱に彩りよく詰めたりすることができるようになったようですね。これまでの取組が、食への関心につながっていけたらと思います。(あおば学級通信から)

0202

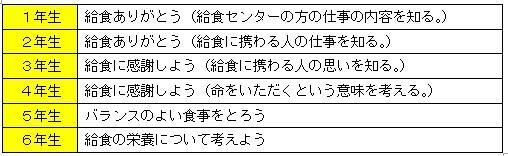

校内給食週間

給食週間を、令和5年1月22日(月)~1月26日(金)に実施しました。本来の学校給食感謝の日は、正確には12月24日ですが、冬季休業日と重ならないように全国学校給食記念週間は1月24日~30日に定めてあります。

目的

(1)給食週間の指導を通して、衛生面(手洗い・身支度など)や栄養面についての理解を深める。

(2)給食に携わる人々のことを知り、感謝する心を養う。

(3)日頃の食に関する意識を振り返り、食に関する意識を高める。

実施内容

① 学級活動での食育の指導

② 給食センターへの感謝(お礼)の手紙か標語の作成

③ 給食集会

日時 1月26日(金)13:45~14:15(30分間)

内容

① はじめの言葉(給食委員)

② 給食・保健委員会からの食やマナーに関するクイズ

③ 工藤栄養教諭の講話(給食センターの方々の仕事や栄養について)

④ 感想発表

⑤ 終わりの言葉(給食委員)

0109

始業式 校長講話(概要)

2学期の終業式で約束した「命を大切にして、3学期の始業式は全員が元気に登校する」ことが守られたこと。休み中に大きな事故や病気の連絡もなく今日を迎えられたことを嬉しく思う。

1月は大きな災害や地震があっている。

1月1日 能登半島地震

石川県能登地方で最大震度7を観測した地震で現在100人以上が尊い命を失われた。

行方不明者も多数おられて、今後更に被害状況が明らかになってくる。

避難所やその他の場所で避難していても、水道や電気、食料等が十分でなく寒さ厳しい毎日を耐えながら生活されている。

今日、このように始業式に参加できることや、家族と一緒に過ごすことができることを「当たり前」ととらえずに「ありがたいこと」と感じてほしい。

また、被災された皆様や地域の復興を切に願いつつ、みなさんも自分事として考え、生活してほしい。

1月2日 羽田空港 飛行機事故

羽田空港C滑走路で起きた飛行機と海保機の衝突事故では、海保機に乗っていた6人中5人が死亡する一方で、JAL機は乗客乗員379人の全員が脱出に成功した。

あのような状況の中、全員が無事に避難できたことは奇跡であると報道されている。

これは訓練により適切な指示や乗客のみなさんの冷静な行動がこのような結果につながった。

本校も各種の避難訓練を行っている。これらには引き続き真剣に参加してほしい。

しかし、訓練だけではない大切なことがある。それは「日々の授業に一生懸命に参加すること」ではないか。

学習中に先生の話や友達の発表を聞き、しっかりと考えることで、いざというときに役立つ力が身に付くと考える。

これからも、引き続き「命を守るために行動すること」についていつも考えておいてほしい。

黒っ子ブログ

0607 虫歯の予防

6月4日は虫歯予防デーです。乳歯から永久歯に生え替わる小学校の6年間は、歯を大切にしなければならない基盤となる時期です。保健室前の掲示板を紹介します。

一生使う大切な「歯」です。学校でもしっかり知識と意識を高める手立てを行っていきます。

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長 早田 靖伸