校長室だより

スマホの「危険」を知る

スマホやケータイは、我々の日々の生活と切り離せないツールになっています。片手で持てるほどコンパクトなスマホや通信ゲーム機ですが、計り知れないほど広い世界とつながっています。日常生活が便利になった反面、黒い「危険」も潜んでいます。

SNSで知り合った人に望まれて自分の裸の写真を送ってしまい、世界中に拡散された。出会い系サイトで「なりすまし」被害に遭い、性暴行を受けた。仲がよいと思っていた友だちから裏サイトで誹謗中傷され、仲間外しにされた。通信ゲームで課金していたら、口座から数十万円も引き出されていた‥‥など、様々な危険ともつながっていることを忘れてはいけません。 確認したいのは以下の4点。

①持たせる時に、親子で「使用のルール」をしっかり話し合う

②裸などの画像を自撮り・提供することは絶対にしない

③トラブルに巻き込まれたら、一人で悩まず、すぐに相談する

④依存状況の度合を把握し、専門医と連携する

「危険だから持たせない」「約束を守らないなら取り上げる」という考えでは、問題は解決しません。以下に紹介する ジャネル・ホフマンさん の、13歳の息子と交わした「18項目の約束」を参考に、自由な時間がある夏休みを前に、スマホや通信ゲーム機の使い方や潜む「危険」について、ご家族で話し合いや確認をお願いします。

1,「所有者」:これは私が買って、私が料金を払う 「私のケータイ」 です。それをあなたに一時的に貸してあげるので、ルールはキチンと守ってね。

2,「パスワード」:パスワードはいつも知っておきたいから、変更したら教えてね。~「親が知らない所で、勝手にこそこそと使わない」というルール。同様に「居間で使う」など、使う場所を限定するのも有効なルールです。

3,「鳴ったら、無視せずに出る」:これは、通話で連絡をするための「電話」だから、かかってきたら必ず出てね。礼儀正しく電話に出ることがポイント。両親からの電話には絶対に出ること。

4,「利用時間」:使える時間は、学校のある日は午後〇時まで、学校のない日は午後〇時まで。それ以降はケータイを私に返して。相手の親が出るかもしれない固定電話に電話できないような相手との連絡はやめてね。友だちの「家族との生活」や「時間」も大切に考えて。

5,「利用時間と学校での作法」:電話は学校へは持って行かないこと。友だちと直接「会話」をしなさい。ケータイなしでの活動には、その時の状況とタイミングなど自分で判断する能力が必要になるから、将来において「正しく生きるための力」が身に付きます。

6,「弁償」:ケータイを壊したり、なくしたりしたら、自分で買い替えや修理をすること。お手伝いをしたり、お小遣いやお年玉の貯金などで払うこと。いつか必ず壊れたり、無くしたりするでしょうから、ちゃんと貯金して準備しておくこと。

7,「使ってはいけない使い方(その1)」:便利な技術だからといって、ウソをついたり、ふざけてバカなことを言ったり、他の人を騙したりしてはいけません。他人を傷つけるような会話に参加してはダメ。最初にみんなと良い友達になるといいわ。みんなと良い友達であれば攻撃やいじめはされないものよ。

8,「使ってはいけない使い方(その2)」:「人前では言えない・できないようなこと」を、この道具でしないこと。

9,「使ってはいけない使い方(その3)」:友達の「親」のいる前では決して言わないようなことを、その友達に言ったり、メールしたりしてはダメ。自分自身がメールやメッセージで発する「情報」は、本当に発信しても良いかどうかを、自分自身でいつもチェックすること。~ケータイ・スマホを使っていると、「直接言えないようなひどいこと」を目の前にいないから罪悪感が湧かずに、ついつい言ってしまうことがあります。そんなことにならないように、自分が情報発信をするときには、常に自分自身が責任を持ってチェックして(親や先生などを思い浮かべながら)、ダメだと思ったら送信をやめる勇気が必要です。

10,「閲覧禁止サイト」:アダルトサイトは見てはダメです。ウェブで検索するなら、「親と一緒に見られる」ような情報にしなさい。もし性的なことで疑問に思ったことや知りたいことがあれば、ネットで検索するのではなく、なるべく親に相談してね。

11,「公共の場のマナー」:公共の場では、電源を切るか、マナーモードにすること。レストランや映画館にいるときは特に気をつけてね。みんなに迷惑をかけないようにね。

続きは次号で‥。

授業参観、懇談会、お世話になりました!

7月8日(金)、快晴。

先月末から全国でコロナ感染者が急増し、夏休みを目前に「第7波」襲来への不安が広がっています。

しかし、コロナ3年目の経験値を生かし、感染対策を十分に図りながら、学校と保護者、地域の方々の連携を従来の姿に戻したいと考え、予定通りに授業参観、懇談会等を実施しました。

2年半ぶりに学校運営協議会の方々をご案内することができました。廊下に見知った地域の方を見つけ、嬉しそうに手を振る児童もいました。写真は、「立派な小学生」に成長した1年生と、指先までピシッと挙手する6年生。

保護者の皆様、おじいちゃん、おばあちゃん、地域の方々に、子ども達の成長や頑張りを見ていただく機会を設けていきたいと思います。感染状況を鑑みながら、随時ご案内いたします。

学級懇談会・地区懇談会の時間、子ども達は池田先生の指導のもと「全校体育」(体ほぐし運動)を行いました。跳んだり、しゃがんだり、足を交差したり全身を使って、じゃんけんゲームを楽しみました。

熱中症対策を優先し、外や体育館ではマスクを外すように声掛けをしています。十分な換気と手指の消毒、活動後の手洗い・うがいを徹底しています。

しかし、この2年半の習慣から、登下校でマスクを着用する児童が多いようです。登校時から、暑さ指数は「28」近くになります。

暑さ指数(WBGT)とは、人間の熱バランスに影響の大きい「気温」「湿度」「輻射熱」の3つを取り入れた温度の指標です。環境省によると、28以上31未満で「厳重警戒」、31以上で「危険」となり、運動は原則中止。

「外ではマスクをはずす」「対面で話さない」の2点を、ご家庭でもご指導ください。

七夕集会、楽しかった!

7月6日(水)、姫戸町老人会から21人の皆様のご協力をいただき、1年生、2年生、わくわく学級のみんなで「七夕集会」を行いました。

3本の立派な笹竹に、キラキラとした七夕飾りと願いごとを綴った短冊を、老人会の方々にお手伝いいただきながら飾り付けました。

西川内老人クラブ会長の木口様より「コロナ禍による3年ぶりの七夕集会ですね。皆さんが短冊に書いた願いごとが叶いますよう、心から願っています。」という心温かいご挨拶をいただき、その後は織姫と彦星のアニメや歌遊び、じゃんけんゲーム、しりとり等を一緒に楽しみました。

「七夕の日は朝早く起きて、里芋の葉にたまっている朝(あさ)露(つゆ)を集めて墨をすり、習字の筆で願いごとを短冊に書く」という風習があると伺いました。里芋の葉は、天の川の雫を受ける傘。葉にたまる露は神様からおすそ分けしてもらった「天水」。その水で墨をすって字を書くと、習字や作文が上手になるとのこと。

また、地方によっては里芋の露を集め、それを神様にお供えする風習もあり、芋は子が沢山できることから子孫繁栄の願いも込められているそうです。

七夕は年に一度の「巡り合い」の日。 老人会の方々との温かい「巡り合い」に、とっても嬉しそうな子ども達でした。ありがとうございました。

たくさんの人を笑顔にしたい

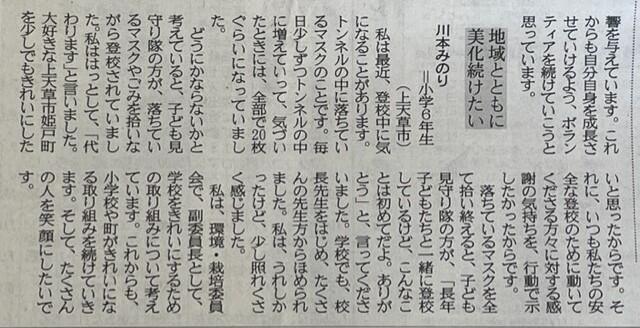

令和4年6月27日(月)の熊本日日新聞「読者ひろば若者コーナー」に、姫戸小学校6年 みのりさんの『地域とともに美化続けたい』と題した作文が掲載されました!

「たくさんの人を笑顔にしたい」という言葉は、毎朝の気持ちのよい挨拶や、日頃いつも見かける思いやりに溢れた振る舞いから、みのりさんと、同じように誠実で心温かい登校見守り隊の木本さんの「合言葉」のように感じます。このような合言葉を至る所で、いろんな方々が交わし合う姫戸町です。

平和の詩

こわいをしって、へいわがわかった

沖縄市立山内小学校

2年 徳元 穂菜(ほのな) さん

びじゅつかんへお出かけ

おじいちゃんや おばあちゃんも

いっしょに みんなでお出かけ うれしいな

こわくてかなしい絵だった たくさんの人がしんでいた

小さな赤ちゃんや、おかあさん 風ぐるまや チョウチョの絵もあったけど

とてもかなしい絵だった

おかあさんが、 七十七年前のおきなわの絵だと言った

ほんとうにあったことなのだ

たくさんの人たちがしんでいて ガイコツもあった

わたしとおなじ年の子どもが かなしそうに見ている

こわいよ かなしいよ かわいそうだよ

せんそうのはんたいはなに? へいわ? へいわってなに?

きゅうにこわくなって おかあさんにくっついた

あたたかくてほっとした

これがへいわなのかな

おねえちゃんとけんかした

おかあさんは、二人の話を聞いてくれた そして仲なおり

これがへいわなのかな

せんそうがこわいから

へいわをつかみたい

ずっとポケットにいれてもっておく

ぜったいおとさないように

なくさないように

わすれないように

こわいをしって、へいわがわかった

6月23日の「沖縄慰霊の日」、沖縄県糸満市の平和祈念公園で催された「沖縄全戦没者追悼式」で、小学2年生の徳元穂菜さんが「こわいをしって、へいわがわかった」と題した詩を朗読しました。佐喜真美術館に展示されている「沖縄戦の図」の絵の中央で、正面を見つめる同じ年代の子供に目を留め、「悲しそうにこっちを見ている。子どもだけでお母さんがいない」と母親にしがみつき、母に触れた時の温もりに「これがへいわなのかな」と感じたそうです。 取材に対して穂菜さんは、「世界中の人たちが仲良くなって協力すること。戦争がいけないことだと強く思ってほしい」と話しました。

「花きよき列島まもり逝きたりと嘆けば炎ゆる緋の仏桑華(ぶつそうげ)」(安永蕗子)

私が小学生の時、この「慰霊の日」にあわせて祖母と伯父、父と一緒に沖縄を訪れました。「火乃国之塔」に焼きこまれた英霊2009人の中に大伯父の名を見つけ、頬をあて、目を閉じて佇む祖母の姿を、今もよく覚えています。

スマホの向こう側

熊日新聞に月1回掲載される「スマホの向こう側~子どもたちの今」。熊本市立帯山中学校教頭で公認心理師の田中慎一朗先生が執筆されています。

SNSが普及してからネット上でのコミュニケーションが常識となった現代では、実際に直接顔を見合わせてコミュニケーションを取らなくてもSNSというプラットフォーム上で簡単に手軽に交流ができるのが、現在の「友人関係」の一つとなっています。しかし、その便利さの中に潜む「闇」「いじめ」「悩み」について、最近の若者達の実態や心理、大人として果たす役割等を具体的に、分かりやすく記載されています。 (最新は6月24日朝刊に掲載。是非ご一読ください。)

みなさんは「リア友(とも)」「ネッ友(とも)」という言葉を聞いたことがありますか。リア友とは、実生活で交流がある友人で、ネッ友とは、インターネット上のメディアを通じて親交があるものの、現実世界では接点がなく交流を持たない友人だそうです。若者の間で広がったネット用語で、「今時」の人間関係を象徴しています。

「SNSが炎上」「Lineのグループで仲間外れにする」「写真をアップした結果、交友関係でトラブルが」など、ネット上でトラブルやいじめが頻発する昨今の状況に、以前に比べて「本音」を言うことに対して躊躇(ちゅうちょ)してしまう子どもが多くなったように思います。

直接対面で攻撃されるより、ネット上で間接的に攻撃される方が「えっ、君も?」など信頼関係にダメージを受け、誹謗中傷が拡散していつまでも残り続けるなど、簡単には解決できない、後味の悪いものになります。

その結果、自分のことを知らない、もしくは対面したことがあっても、ネット上でしかコミュニケーションを取らないような「ネッ友」の方が、気軽に「付き合いやすい」と感じる子どもが増えているようです。「すぐ返信してくれる」「同意してくれる」「自分に相談してくれる」「いつもつながっている」といった「安い共感」によって寂しさを埋める存在を、ネットで「漁っている」現状がうかがえます。

親から「誰とでも仲よくしなさい」と言われて育った我々世代は、共感だけ得ても自己伸長できない、違った意見や異質なものを受け入れて「上手に」「うまく」付き合っていきなさい、という教えを叩き込まれたように思います。

しかし、メール・line・SNSのダイレクトメッセージ機能といったインターネットで、声を出さずに連絡がとれる社会となった現代は、言い換えれば「24時間、人とのコミュニケーションを強要される時代」(これはツラい!)とも言えます。真に人と人の絆を強くしていくためには、ネット社会に生きるためのルールやマナー、場合によっては厳罰化といった法整備が必要となります。

一緒に考えていきましょう。

外では、マスクをはずしましょう!

熱中症防止の観点から、基本的に「外」での活動ではマスクをはずすように指導します。

◯登校時、下校時はマスクをはずします。

(でも、顔を近づけて話さないことが大切!)

◯外で行うパワーアップタイム、体育の授業ではマスクをはずします。

◯外遊びや野外活動ではマスクをはずします。

◯単学級で活動する場合は、体育館でもマスクをはずします。

まずは職員が、外ではマスクをはずしてみせることで周知を図ってまいります。しかし、コロナ感染症への恐怖感から、マスクをはずすことに抵抗感がある児童に関しては、十分に配慮して支援いたします。

第1回学校運営協議会を開催しました!

姫戸小・中学校で設置しています「学校運営協議会」を、6月15日(水)に中学校を会場に開催しました。学校運営協議会制度(コミュニティ・スクール)は、学校と保護者、地域の皆さんが共に知恵を出し合い、学校運営に意見を反映させることで、一緒に協働しながら子ども達の豊かな成長を支え「地域とともにある学校づくり」を進める法律(地教行法第47条5)に基づいた仕組みです。 姫戸地区は何年も前からこの制度に取り組まれている、全国でも例を見ない先進地域です。学校運営協議会の主な役割として、

○ 校長が作成する学校運営の基本方針を承認する

○ 学校運営に関する意見を教育委員会又は校長に述べることができる

○ 教職員の任用に関して、教育委員会規則に定める事項について、教育委員会に意見を述べることができる

の3点があります。協議会では、子ども達の実態と、抱える課題を共有するとともに、地域でどのような子供を育てたいのか、何を実現したいのかという目標・ビジョンを共有するために「熟議(熟慮と議論)」を重ねることが大切になります。

ここ2年間は、コロナにより授業参観や学校行事等への案内ができませんでしたが、感染対策を図り、少しずつ従来の姿に戻していこうと思います。

会長に 深谷 千惠 様を、 副会長に 田中 道範 様を推薦いただき、計20名で活動を進めてまいります。

「声」をそろえる

6月の校長人権講話のテーマは「あいさつ」。皆で「声」を揃えるということ。意識は向上してきましたが、なかなか揃わない「おはようございます」。

子ども達によると、「地域の方や保護者の皆さんの見守りには、とても感謝している」「でも、自分が率先して大きな声はちょっと‥‥恥ずかしい」「班の誰かが大きな挨拶をしてくれれば、自分も言える」という素直な本音が聞かれました。

この「あいさつ」のことは、先日開催した学校運営協議会でも話題になり、委員の皆様からは「子どもの明るい挨拶や笑顔は、私たちの元気の源です」「大人から先に挨拶するようにしている」「下校時は、おかえりって声をかける」

「次第に挨拶の声が大きくなってきています」というご意見をいただきました。

子ども達に今後どうしたいのかを尋ねると、登校班毎の話し合いの結果、「もっと元気よく挨拶したい!」ということで意見がまとまり、各班の担当職員も交えて、4月の交通安全教室で行った横断の訓練を、今回は「あいさつ」や「声を揃える」を意識して再度、練習し直すことになりました。

高学年だから率先して大きな挨拶をしなければ、ということではありません。学年にかかわらず、一人一人に「もうちょっとの勇気」「自分を変えるチャンス」「想いは、言葉や態度で伝える」という意識の高揚をねらいとしました。

6年生のみんなが自主的に、「あいさつ、あつまり、あとしまつ、ありがとう」の「4つのあたりまえ」の大切さを訴える動画を制作してくれました。随所に「自分たちがまず実践しよう」「しっかり後輩たちに伝えよう」という意欲と工夫が溢れています。姫戸小学校HPに掲載しております。6年生や大谷先生の熱き想い、真剣さ、誠実さがひしひしと伝わる素晴らしい動画です。姫小の宝物が、また一つ増えました。ありがとうございます。皆さん、是非ご覧ください。(←メニューの「動画」をクリックして下さい。)

みどりのそよ風

「みどりのそよ風」 清水かつら

みどりのそよ風 いい日だね

蝶ちょもひらひら 豆の花

七色畑に 妹の

つまみ菜つむ手が 可愛いな

みどりのそよ風 いい日だね

ぶらんこゆりましょ うたいましょ

巣箱の丸窓 ねんね鳥

ときどきおつむが のぞいてる

日本を代表する童謡詩人である清水かつらは、明治31年に東京都で生まれ、関東大震災後、埼玉県和光市に移り生涯を送りました。東武東上線・和光市駅前には、清水かつらが作詞を手掛けた『叱られて』、『靴が鳴る』、『みどりのそよ風』の歌詞が刻まれた歌碑が建立されています。武蔵野の自然と子どもの純真さを愛して作詩した数々の童謡は、今も変わらず人々に親しまれています。

「叱られて」(あの子は町まで お使いに この子は坊やを ねんねしな)

「あした」(おかあさま 泣かずにねんね いたしましょ)

「靴が鳴る」(おててつないで 野道を行けば)

「雀の学校」(チイチイパッパ チイパッパ♪)

「おむすびころりん」(おむすび ころりん すっとんとん♪) など、多くの作品を世に出しました。

木々の緑が、一層鮮やかさを増してまいりました。木立の中にいますと、朝の透き通った木漏れ日に様々な野鳥のさえずりが響き渡ります。

5月21日は二十四節気でいう小満(しょうまん)。小満とは自然界のすべてのものが次第に満ちてくることをいいます。生き物が成長し万物に生気が満ち、果実は実り、草木は繁るという時期を意味するといいます。6月6日は芒種(ぼうしゅ)。イネなどの芒(のぎ)のある作物の種をまく時節というところから芒種といわれます。現在の田植えの時期は随分早まりましたが、昔の田植えの時期はこの頃であったようです。

ところで、この青葉の今の時期を呼ぶ名に「麦の秋」という言葉があります。「麦秋(ばくしゅう)」「麦秋(むぎあき)」などともいわれます。麦という植物が黄金の穂をたわわにつけ収穫の時期を迎えるのが5月下旬~6月初旬の初夏であるため、麦にとっての「秋」(=麦の収穫時期)という意味から「麦秋」という季節の呼び方が生まれたようです。青葉が盛んに繁り、稲の苗代に若い苗が育つこの時期、麦は早くも収穫の時期を迎えます。日に輝く黄金色の穂は美しく、麦畑を風がわたるときの乾いた音は耳に心地よいですね。

麦の秋あからあからと日はくれぬ 正岡子規 (まさおか・しき)

正岡子規の故郷である愛媛県は裸麦の生産が盛んな地域です。青空の下に金色の穂が輝き、爽やかな風に揺れる光景は、見とれるほどの豊かな景色です。

〒866-0101

熊本県上天草市姫戸町姫浦656番地3

上天草市立姫戸小学校

TEL 0969-58-2068

FAX 0969-58-2147

E-mail hies@edu.kamiamakusa-city.jp

URL http://es.higo.ed.jp/himedo/

*白嶽山頂からの眺望 *碧い海の向こうに八代が見えます *近々、隣の峰までジップラインが設置されるそうです(楽しみ(*^_^*)

熊本県教育情報システム登録機関

管理責任者

校長 土屋 寛仁

運用担当者

教諭 濱﨑 伸太郞

栄養教諭 花田 千賀

歯・口 キャラクター「ハミーちゃん」