学校生活

9月22日(木)

今日の給食のメニューは、ミルクパン、鯛のオリーブ焼き、コンソメスープ、さつまいもサラダです。

<県産食材無償提供事業>

今日は、熊本県産の食材を無償で提供してもらえるということで、鯛をいただきました。鯛は天草でも捕れる魚で、養殖もされています。お祝いの席でも出されるとてもなじみ深いお魚です。料理の方法も昆布締め、塩焼き、煮付け、蒸し焼き、干物などたくさんあります。「おめでたい魚」とされるため七福神の一人である恵比寿様は釣り竿で鯛を釣り上げた姿をしています。遺跡から鯛の骨が発掘されることもあり、日本では昔から食べられていたと思われます。

<明日は秋分の日です>

秋分の日は1948年に公布・施行された「国民の祝日に関する法律」によって制定され、「祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ日」とされています。秋分の日は時期的には、二十四節気のひとつ「秋分」のなかの一日です。祖先をうやまうお彼岸は、この秋分の日を中日とした前後3日間ずつ、合わせて7日間の期間をさします。秋の訪れを感じる「白露」、晩秋から初冬にかけての「寒露」の間の期間にあたり、秋らしさを楽しむのに適した日といえるでしょう。また、春分の日と同様に秋分の日は、昼夜の長さが等しくなる日、太陽が真西に沈む日として知られています。(出典:BEYOND)

福連木は彼岸花の花盛りです!(ドライブレコーダー動画のキャプチャーより)

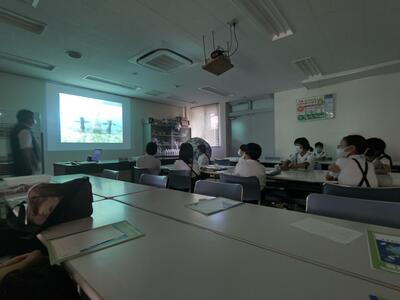

<4・5・6年合同音楽>

11月17日(木)の天草郡市音楽会に向け、本日5時間目に4・5・6年合同音楽を行いました。天草中学校の今福先生にもおいで頂きご指導頂きました。各パートに分かれて練習した後、また音楽室に集まり、合わせました。3部合唱ということでとても高度ですが、子供たちは一生懸命声を出していました。お休みの人もタブレットを使ったリモートで参加することができました。

9月21日(水)

今日の給食のメニューは、カレーライス、フルーツヨーグルトです。

<フルーツヨーグルト>

ヨーグルトに含まれる乳糖は腸内の善玉菌であるビフィズス菌の好物。またフルーツに含まれる水溶性の食物繊維(ペクチン)も腸内でビフィズス菌を増やします。ビフィズス菌の効果で腸内環境が整うことにより、便通がよくなりカラダの中からキレイになります。(出典:あすけん)

<一日どのくらい日没時間は早まっているのでしょう?>

秋になり、気温が低くなるとともに日ごと日没時間が早まっているような気がしませんか?そこで、熊本県の日の出と日の入りの時間について調べてみました。熊本県の日の入りが最も早いのは11月27日から12月11日までで17時11分が続きます。日の出が最も遅いのは1月2日から15日までで7時20分が続きます。日の出が最も早いのは6月10日から14日までで5時8分が続きます。日の入りが最も遅いのは6月22日から7月8日までで19時29分が続きます。つまり日没時間は最も遅い時期と最も早い時期では2時間18分も違います。ところで、夏至は昼間が最も長い日ですが、日没が最も遅い日ではありません。日没が最も遅い日は夏至の後、6月末頃です(とはいっても1分ほどの違いですが)。ですので、夏至を過ぎても1週間ほどは日没時刻は遅くなります。同様に日没が最も早いのは、冬至より2~3週間まえです。ちなみに今年の夏至は6月21日、冬至は12月22日です。日の出・日の入り時刻の変化は、変化しない期間、数日で1分ぐらいしか変化しない期間、1日1分足らず変化する期間、1日1分ほど変化する期間、1日1分以上変化する期間、などがあります。この1日1分以上と急激に変化するのは、2月後半から5月前半までの日の出時刻と、8月から10月までの日の入り時刻です。 秋は1日1分以上日没が早まっていくことが、「秋の日はつるべ落とし」といわれるゆえんです。

9月20日(火)

今日の給食のメニューは、コッペパン、ナスのボロネーゼ、いりこナッツ、野菜サラダです。

〈ボロネーゼ〉

「ボロネーゼ」とは、イタリアの都市ボローニャ発祥のパスタ料理です。正式名称を「ラグー・アッラ・ボロニェーゼ」といい、イタリア語で「ボローニャ風のラグー」という意味があります。「ラグー」とはフランス語で「煮込み」を意味し、肉や野菜、ワインなどを煮込んだ料理のことです。ボロネーゼもひき肉、トマト、玉ねぎなどの野菜、赤ワインなどを煮込んだソースで、パスタと合わせて食べられています。イタリアでは元々ボロネーゼをそのまま食べる習慣もあったようですが、海外でボロネーゼスパゲティが広まったことにより、イタリア国内でもパスタと一緒に食べるのが一般的となりました。本場イタリアでは、ボロネーゼにはきしめんのような平たいタリアテッレ(もしくはフィットチーネ)が使われ、それら以外の麺で作ったものはボロネーゼとは呼ばれません。(出典:DELISH KITCHEN)

<放課後陸上練習>

今日も放課後陸上練習がありました。今日はリレー練習でした。テークオーバーゾーンの中でバトンの受け渡しができるように、前の走者がどの位置に来たときにスタートすればよいか目印をつけたり、バトンのスムーズで確実な受け渡しができるように練習しました。

9月16日(金)

今日の給食のメニューは、ゆかりご飯、しいらフライ、いちょうバジル、おかか和えです。

<食育の日・お魚給食の日>

今日は、「食育の日」であり、「天草宝島お魚給食の日」でもあります。今日のお魚はしいらです。しいらについては水産振興課作成の資料に詳しい解説がありますのでそちらをご覧ください。

<バジル>

バジルはイタリアでは「バジリコ」と呼ばれるさわやかな香りのシソ科のハーブです。相性のいいトマトと合わせた料理が多く、サラダやピザ、パスタなどに幅広く使われます。加熱すると黒く変色するので、彩りよく仕上げたいときは注意が必要です。(出典:オレンジページnet)

<アオサギ>

朝からアオサギが池の周りをうろうろしています。久しぶりの登場です。どうやら池のカワムツを狙っているようです。台風前の腹ごしらえでしょうか?人間より野生動物の方が台風接近など敏感に感じ取ることができるようです。台風14号が18日(日)に天草に最接近するようですが、台風の中心が東西どちらを通るかによって風の強さが大きく違います。今のところ微妙です。どうか大きな被害が出ませんように。

<放課後陸上練習>

9月29日(木)に本渡運動公園陸上競技場で行われる陸上記録会に向け放課後の練習が始まっています。今日は2回目でした。30分程度の短い時間ですが、みんな頑張ってくれています。

<彼岸花>

気温が25℃~20℃になると彼岸花が咲くそうです。ちょうどその頃が彼岸に当たるため「彼岸花」という名前がつき、一斉に開花します。福連木の県道沿いには赤い彼岸花が並んで咲き誇っています。下の写真は植えてもいないのに今朝、家の前に咲いていた彼岸花です。

9月15日(木)

今日の給食のメニューは、米粉入りにんじんパン、ハムエッグ、マカロニのクリーム煮、ひじきサラダです。

<敬老の日はヒジキの日>

ヒジキにはカルシウムや鉄、ヨウ素が豊富に含まれています。古くからヒジキを食べると長生きするといわれており、「敬老の日はヒジキの日」ともされています。ヒジキの健康効果は以下の通りです。◎骨や歯を丈夫にする◎血流を改善する◎精神を安定させる◎貧血を予防する◎髪や爪、肌を健康に保つ◎成長を促進する◎動脈硬化を予防する◎糖尿病を予防する効果など。ひじきは黒くて見た目は地味ですが、優れた健康食品なのですね。(出典:わかさの秘密)

<レンコン掘り>

今年も「高浜ロータスガーデン」の岩下さんご夫妻にお世話になり、3年生がレンコン掘り体験をさせて頂きました。暑さが心配でしたが、適度な風もあり、何より泥の中は温度も低く、子どもたちは楽しみながらレンコン掘りをすることができました。岩下さん、いつも子どもたちに貴重な体験をさせて頂きありがとうございます。お手伝い頂いた保護者の皆さん、暑い中、ご協力ありがとうございました。

<クラブ活動>

今日の午後は2時間続きのクラブ活動でした。4年生から6年生までが自分の趣味趣向に合わせてクラブを選択し、縦割りで活動するクラブ活動は楽しくないはずがありません。

その①・・・スポーツクラブは体育館でキックベースボール

その②・・・ゲームクラブは音楽室で仮装パーティー

その③・・・手作りクラブは図書室でしおりづくり

9月14日(水)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、うまに、野菜の昆布和え、納豆です。

〈納豆〉

納豆の起源には多くの説がありますが、決定的なものは無いようです。いずれの説も「蒸したり茹でたりした大豆が、偶然藁に触れたり、包まれたりして、付着している納豆菌によって発酵した。」という点が共通しています。ところで、あの納豆特有の臭気は68種類のにおい成分から構成されているようです。代表的な「ピラジン」は、アーモンドやココア、パン、味噌・醤油、ほうじ茶にも含まれる臭気です。中には「アンモニア」成分も含まれており、発酵が進みすぎたり10℃以上で保管されていたりすると時間と共にアンモニア臭が強くなります。「わら納豆」は藁の臭気、経木で包んだものはその木の臭気が加わります。また、発酵室内で薫煙処理を行う場合もあります。近年では臭気を抑えた製品も市販されています。(出典: フリー百科事典Wikipedia)

<1・2年生音楽>

本日5時間目は、1・2年生合同の音楽の授業が音楽室でありました。福連木在住の仁田直美さん作詞・作曲、中村校長編曲の「地球とタンポポ(ほしとたんぽぽ)」を練習しました。かわいい歌声が音楽室に響いていました。

<6年生平和学習>

同じく5時間目に6年生向けに図書室で、学校司書の浪﨑先生の戦争に関する本の読み聞かせがありました。みんな真剣に聞き入っていました。10月5日・6日は修学旅行です。長崎に行き、戦争の悲惨さと平和の尊さについて学びます。

9月13日

今日の給食のメニューは、丸パン、コロッケ、汁ビーフン、じゃこサラダです。

〈「ちりめんじゃこ」と「しらす」の違い〉

どちらも共通しているのは、「イワシの稚魚を使った食材」であるということです。主にカタクチイワシを使用しますが、季節によりマイワシやウルメイワシなども使用されます。呼び名の違いは乾燥度の違いです。一般的には、「釜茹でしたのみ」のものを「しらす(釜揚げしらす)」、「釜茹で後に少し干したもの」を「しらす干し」、「じっくり干して乾燥させたもの」を「ちりめんじゃこ」と呼びます。しかし、地方によって「しらす」と「ちりめんじゃこ」の使い分けは様々のようです。大きさも組み合わさって呼び名が変わる地方もあるようで、さらに「いりこ」まで加わる地方もあるようです。

〈仙人草(センニンソウ)〉

学校脇の山に白いきれいな花が咲いています。調べてみるとこれはどうやら仙人草のようです。果実に白い毛があり、これを仙人のヒゲに見立て仙人草と名が付いたのだそうです。センニンソウ属は日本に20種以上があり、クレマチスと呼ばれて栽培される外国種も同属のようです。ただし、センニンソウは花と香りが楽しめて魅力的な植物ですが、毒性があるので注意が必要です。茎の切れ目や葉から出る白い汁は素手で触るとかぶれてしまいます。口に入れると胃腸炎を起こすおそれがあるようです。ところがこのセンニンソウの根は、中国では生薬の材料になっています。しかし、毒性が強いため、日本では漢方薬の材料として使われていません。(出典:BOTANICA)

<今日から陸上練習です!>

9月29日(木)の小体連陸上記録会に向けて、今日から放課後練習が始まります。コロナの影響で過去2年間できませんでしたので、3年ぶりの開催となります。それに向けて5年生が朝から運動場の草取りを黙々と頑張ってくれました。

9月12日

今日の給食のメニューは、麦ご飯、うさぎハンバーグ、お月見団子汁、コーンサラダです。

〈お月見こんだて〉

9月10日(土)は1年のうちでいちばん月がきれいだと言われる「中秋の名月」でした。みなさん月を見ることができましたか。そのことにちなんで、今日は「お月見こんだて」です。日本では昔から月の模様を「餅をつくウサギ」と捕らえていました。お月見行事は、平安時代に中国から伝わった観月の宴が、庶民に広まる際に秋の収穫を祝うものとなりました。この時期に収穫されるお米からつくったお団子をお供えすることにより、収穫に感謝し今後の豊作を祈ったことが「お月見団子」の由来とされています。(出典:MORE)

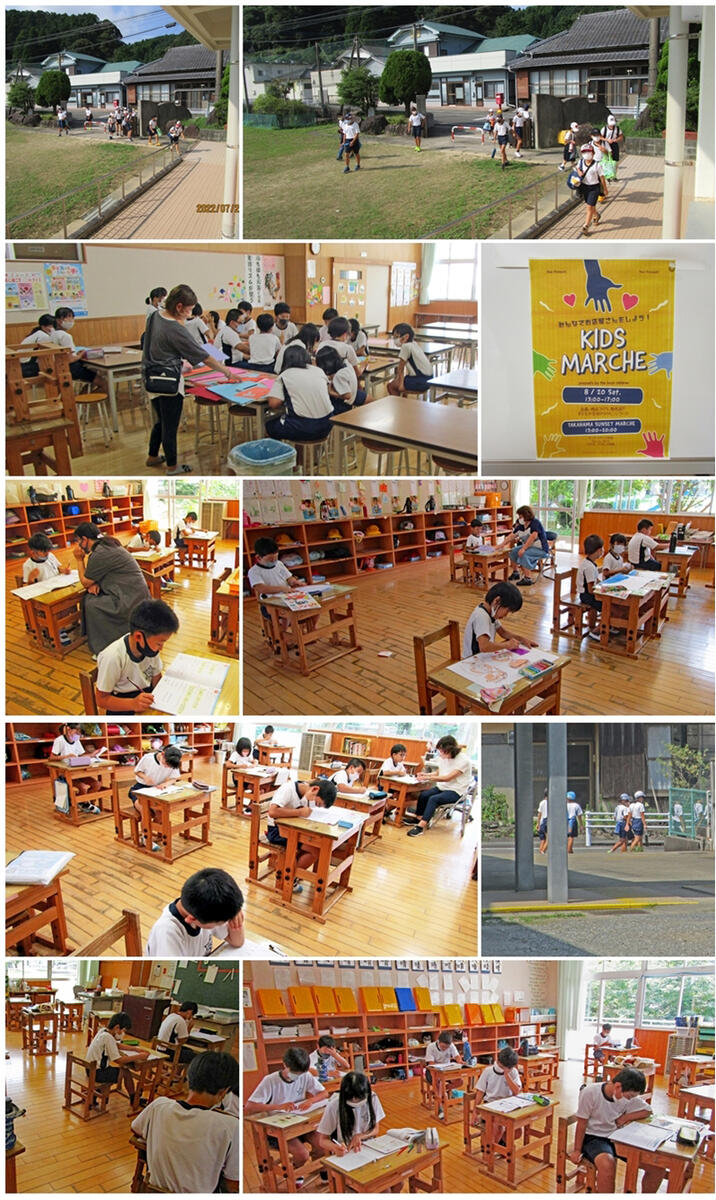

<描画指導>

今日は4年生から6年生の描画指導を2時間、2年生の描画指導を2時間して頂きました。みんな集中して取り組んでいました。

<3年生 タブレット学習>

3年生はICT支援員の方にタブレットでの日本語入力の仕方を教えて頂きました。

<4年生 花粉の観察>

4年生は理科室でアサガオの花粉を顕微鏡で観察しました。

〈本格グリーンカレー〉

セイバンナスの実(マクアプアン)をどうするか考え、前回はレトルトカレーでとりあえず試してみましたが、今回は本格的なグリーンカレーに挑戦してみることにしました。主な材料は、マクアプアンのほかナス、シシトウ、ピーマン、パプリカ、鶏むね肉などです。これらを一口大に切りそろえます。鶏むね肉は塩こしょうで下味を付けます。

これらをサラダ油で炒めます。赤・黄・緑が揃っておいしそうに見えます。(この時点では)

別の鍋でグリーンカレーペーストと合わせて炒めます。

そこにココナッツミルク、砂糖、ナンプラー、水を加え、煮込みます。

そして完成!要領よくやれば10分で出来そうです。

味はどうかと言うと・・・グリーンカレーペーストの分量が多すぎたのとシシトウを入れすぎたことにより、辛くてしょっぱくDeepな味わいでした。大人のカレー過ぎました。味をマイルドにするためにココナッツミルクをもう一缶加えてみましたが、思ったほどの効果はありませんでした。当たり前ですが分量をしっかり確認したり、途中の味見を怠らないことは大事ですね。しかし、マクアプアンは結構なアクセントになっていました。いつか、リベンジを果たしたいと思います。

9月10日

〈中秋の名月〉

今日は中秋の名月です。昨日はカメラで撮影しましたが、うまく撮れませんでした。そこで今日は、ビデオカメラで静止画撮影してみました。それがこちら

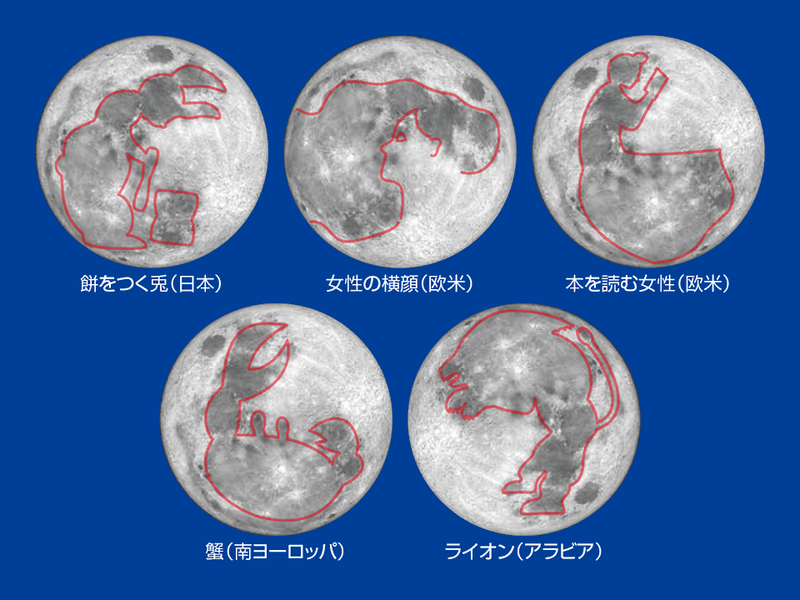

昨日よりは良く撮れたのではないかと思います。ところで月の黒く見える部分は「海」と呼ばれ、その部分が何に見えるかというと、日本では「餅をつく兎」というのが一般的ですが、世界各国では以下のように見えるようです。

そう思ってみるとそう見えてくるから不思議ですね。(出典:AstroArts)

9月9日

<児童朝会>

今日は、天小タイムの時間に児童朝会がありました。夏休みの思い出や2学期の目標について各学年の代表児童が発表してくれました。どの学年の代表の人も学習面・生活面での目標をきちんと立てて頑張りたいという意識がはっきり分かりました。中には夏休み広島のおばあちゃんのところへ行き、原爆ドームや原爆資料館を見学した人もいました。戦争について考える貴重な体験ができたようです。感想発表でも、「自分も片付けをしっかりしたい。」「集会での感想発表を頑張りたい。」などの意見があり、代表者の発表を聞いて自分の目標をさらにはっきりさせることができたようです。

<3年生 ローマ字の学習>

3年生では、9月にローマ字の学習が4時間あり、2月にはコンピュータのローマ字入力が2時間あります。ローマ字の学習は英語のアルファベットやコンピュータの文字入力など重要性は高いのですが、短い時間で習得するのは難しい面もありますので、学習プリントやローマ字学習帳などを使って地道に習得していくことが必要のようです。

〈中秋の名月〉

今年の「中秋の名月」は、9月10日(土)です。「中秋の名月」とは、太陰太陽暦(旧暦)の8月15日の夜に見える月のこと言います。「中秋の名月」をめでる習慣は、平安時代に中国から伝わったと言われています。今年の「中秋の名月」は満月です。満月の瞬間は19時頃で、夜に昇ってくる名月がちょうど満月ということになります。「中秋の名月」と聞くと、満月を思い浮かべる方もいらっしゃると思いますが、「中秋の名月」が必ずしも満月になるというわけではありません。実は、「中秋の名月」と満月の日付がずれることは、度々起こります。(出典:tenki.jp)

試しに今夜(9月9日)の月を写真に撮ってみました。シャッタースピードや露出の調整が難しいのでうまくは撮れませんでしたが、画像処理ソフトで補正してみました。それがこちら

明日、もう一度挑戦してみたいと思います。

9月8日

<体力づくり>

今日は、朝から運動場でドッジボールをしました。みんな楽しそうでした。朝から体を動かすと脳も活性化するそうです。

<カラスウリの花>

体育館裏にカラスウリの花がきれいに咲いています。今の季節、山々にも白い花がたくさん集まって咲いています。

ところが、この花が開花し始めるのは日没頃で、おもに夜間咲いていて明け方にはしぼんでしまうそうです。しかし、朝早くだと、しぼむ前の状態が見られるようです。ちなみに午後は下の写真のようになってしまいます。少し早起きして繊細可憐で純白なカラスウリの花を見てみるのもいいですね。

そして、これが今夜咲く花のつぼみでしょう。

9月7日

〈台風一過の秋晴れ〉

昨日とは打って変わって今日は台風一過の秋晴れとなりました。校区内の被害の報告は今のところありませんが、被害に遭われた方には、お見舞い申し上げます。

下の写真は、昨日と同じ場所から撮った下田北と下田南の海岸の様子です。

<5年研究授業>

今日2時間目に5年生の研究授業がありました。単元は「物語の全体像をとらえ、考えたことを伝え合おう たずねびと」という戦争教材でした。天小スタイルに沿って叙述に沿って深く読み取ることができました。授業参加率も高く、全員が発表することができました。

<観賞用唐辛子は食べられるのか?>

農園にきれいな色の実をつけた観賞用唐辛子がありました。2人の先生が「食べてみたらとても辛かった。」ということでしたので、自分も食べてみることにしました。

怖かったのですが、白い実の方を少しずつかじってみました。結果はとても辛かったです。舌も唇もピリピリしました。赤の方は熟れている感じなので、甘いのではないかなと思ってかじってみました。かじった後、甘いのは自分の考えだったことに気付きました。こちらも強烈な辛さでした。「色がきれいだからといってうかつにかじっては痛い目に遭う。」ということを学びました。結論から言うと「観賞用唐辛子は鑑賞もできるが、食用にもなる。眺めてよし、食べてよし!」ということでしょうか。いろいろ調べてみると、「観賞用唐辛子は、食用にできるが農薬や殺虫剤がかけられている場合もあるので注意が必要である。」ということが分かりました。学校のものは苗から育てて無農薬なのでおそらく大丈夫でしょう。しかし、よい子の皆さんは絶対にマネしないでくださいね!

9月6日

<台風11号接近>

昨夜は風雨が強く、今朝も海は荒れていました。しかし、午後からは次第に天気は回復し、夕方には晴れの予報が出ています。今日は午後からの遅延登校です。

下の写真は、午前6時の下田北の海岸と下田南の妙見浦の様子です。

<西播ナス(スズメナスビ、マクアプアン)>

今年2年目になる西播ナスには、たくさんの花が咲き、たくさんの実をつけました。どうやらたくさん実をつけるのは2年目からのようです。

これは、台風前に収穫しないといけないと思い、(時期を過ぎると苦くなるみたいなので)採ってみました。

生でも食べられるそうなので、職員室にいた3人で食べてみました。味はどうかというとちょっと渋くてやや辛みがありました。あとの二人に感想を尋ねると、・・・無言でした。さて、せっかく収穫したのでどうにかこれを食さないと責任が果たせない(何の責任?)と思いながら持ち帰りました。マクアプアンでネット検索するとやはり、おもにタイカレー(グリーンカレー)に使われるということでした。冷凍したものも販売されていました。お店に行ってみるとレトルトのタイカレーが売られていました。

これに、マクアプアンを茹でてトッピングしました。

一応完成したのがこちら

かなり多めにトッピングしました。プチッとした食感で、ピリ辛感があり、香り自体もスパイシーでした。カレーのトッピングとしてマクアプアンは「ありかなしか?」と問われると「あり!」です。そして何よりも生で食べるより食べやすかったです。ところで、このマクアプアンの効能は以前触れたと思いますが、ガンの予防・抗ウイルス活性・痰の排出のサポート・高血圧予防・コレステロール値を下げる・心身のリラックス効果・血液の循環を良くするなどなどです。それを知っていたので、何だか食べた後は健康になった気がしました。プラシーボ効果(実際に薬効はなくても効果があると思い込むことで実際上の効果が表れること)なのかもしれませんね。実は、レトルトではなく本格的なタイカレーを作るためにグリーンカレーペーストやピーマン・パプリカ・シシトウ・水煮タケノコなどの食材も買い込んでしまったので、近日中に挑戦したいと思います。

9月5日

今日の給食のメニューは、簡易給食です。

<レンコン作りの一年間>

毎年、レンコン掘り体験をさせて頂いている「高浜ロータスガーデン」の岩下さんにおいで頂き、「レンコン作りの一年間」についてプレゼンテーションソフトを用いて分かりやすく教えて頂きました。お話の中で「レンコンの成長は、人の成長に似ている。」とおっしゃったことが子どもたちの心に深く残ったようです。今年も9月15日(木)にレンコン掘り体験をさせて頂くことになっています。岩下さんには、生活科農園や芋畑などもお世話になり、有り難い限りです。

9月2日

今日の給食のメニューは、麦ご飯、麻婆豆腐、中華和えです。

<ビタミンB1>

ビタミンB1は、糖質をエネルギーに変換する栄養素です。糖質は脳神経の大切な栄養でもあります。ビタミンB1は、糖質をエネルギーに変換することで、脳神経の働きをサポートしています。また、ビタミンB1には皮膚や粘膜を正常に保つ働きもあります。そのほか、疲労回復にも大きな役割を果たします。しかし、ビタミンB1は現代人は不足しやすい栄養素です。玄米や脱穀していない穀類に豊富なため、白米中心食生活では不足しやすい傾向があります。ビタミンB1が不足すると、心身にはさまざまな不調があらわれます。たとえば、かつて日本の国民病と呼ばれた「脚気(かっけ)」は、ビタミンB1の欠乏が原因です。ビタミンを多く含む食べ物は、肉類・魚介類・穀類・豆類などが代表的です。動物性の食べ物と植物性の食べ物の両方にあり、バランスよく摂取することが望ましいとされています。動物性の食品では豚肉が代表的でおすすめです。植物性のものでは、穀類の胚芽に豊富に含まれます。米でいうならば、ぬかの部分です。ビタミンB1を効率よく摂取するには、主食は白米より玄米がおすすめです。パンを食べるなら、全粒粉のものがおすすめです。また、ごまや大豆などは手軽に食卓に取り入れやすい点がメリットです。たとえばごま入りのふりかけをかけたり、みそ汁の具を豆腐にしたりするとビタミンB1を補給できます。(出典:家族の介護と健康を支える学研の情報サイト健達ねっと)

<白鶴浜清掃>

6月に予定していた小中合同白鶴浜清掃が雨で延期となり、昨日(9月1日)実施しました。小中学生で協力してふるさとの宝である白鶴浜の清掃活動を通してふるさとの自然を美しく大切にしようとする態度を育てることを目的にしています。また、縦割り班で活動し、異学年児童生徒の親睦を図ることも目的としています。少し雨が降りましたが、中学生が優しくお世話をしてくれ、有意義な活動をすることができました。閉会式では感想発表の後、高浜地区振興会長の田中会長に講評をしていただきました。高浜地区振興会には海遠足などいろいろな面でお世話になっています。田中会長ご多用にもかかわらずおいでいただきありがとうございました。なお、当日の様子は天草ケーブルネットワークで放送していただけるそうです。

9月1日

今日の給食のメニューは、救給カレー、だご汁、アーモンドサラダです。

<9月1日は防災の日>

「防災の日」は、1960年(昭和35年)に、内閣の閣議了解により制定されました。9月1日の日付は、1923年(大正12年)9月1日に発生した関東大震災にちなんだものです。また、例年8月31日 - 9月1日付近は、台風の襲来が多いとされる二百十日にあたり、「災害への備えを怠らないように」との戒めも込められています。今日の給食では「救給カレー」がメニューに加えられています。この「救給カレー」は東日本大震災の教訓を生かして開発されたものです。暖めなくても食べられ、容器は自立しますので、皿に移し替えてなくてもよいという特徴があります。

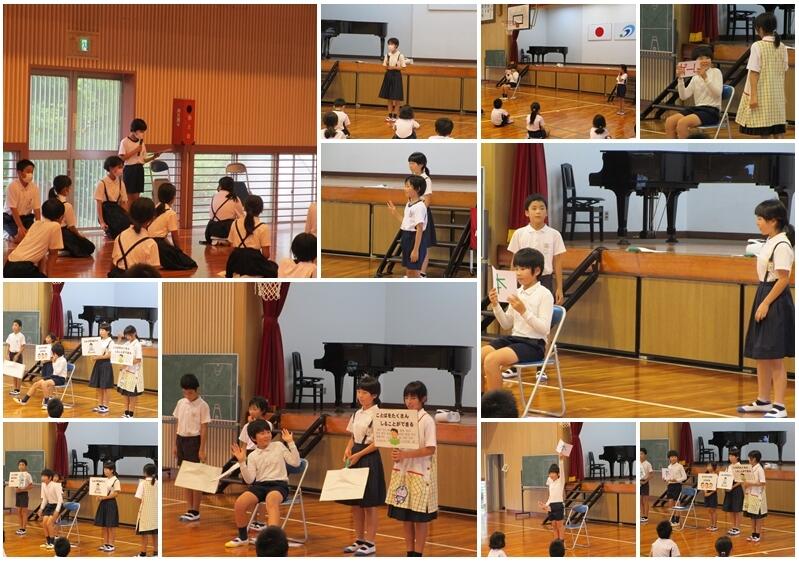

<児童総会>

今日は、体育館で児童総会がありました。各委員会発表の後、委員会の人たちへ向けお礼の言葉を1~3年生が発表してくれました。保健委員会へは2年生から「いつも石けんや消毒の準備をしてくれてありがとうございます。」、放送委員会へは3年生から「朝から明るく元気な放送ありがとうございます。」、給食委員会に対しては、「いつも片付けをしてくれてありがとうございます。」、体育委員会に対しては「昼休みの放送ありがとうございます。」、図書委員会には1年生から「本をどこにしまうか教えてくれてありがとうございます。」など気持ちを込めてお礼が言えたと思います。

8月31日

今日の給食のメニューは、麦ご飯、サバの竜田揚げ、夏のっぺい汁、ニンジンきんぴらです。

〈8月31日は野菜の日〉

野菜の日は、1983年(昭和58年)に全国青果物商業協同組合連合会など9団体が、「 もっと野菜のことを知ってほしい 」「 野菜をたくさん食べてほしい 」という想いで「や(8)さ(3)い(1)」(野菜)の語呂合わせから制定した記念日です。野菜の日には、全国の農業協同組合、自治体、企業や食品メーカー、スーパーなどでイベントやキャンペーンが開催されています。ところで厚生労働省が推進する健康作り運動「健康日本21(第二次)」では、健康増進の観点から成人は1日350g以上の野菜を食べることを目標にしています。ところが、同省が実施した平成30年の「国民健康・栄養調査」での野菜類平均摂取量を見ると、成人男性で約290g、女性で約270gとなっています。年齢階級別にみると、男女ともに20~40歳代で野菜摂取量が少なく、60歳以上で多いという結果でした。健康意識の高まりとともに、野菜をたくさん食べようと意識する人も増えましたが、それでも日本人の野菜摂取量は目標を下回ったまま、目標を達成できていません。野菜が健康に良いことは知っていても、働き盛りの世代では意識的に野菜を食べることができていないようです。8月31日の” 野菜の日 “はもちろん、いろいろな野菜の日が制定されているので、この機会にぜひ食生活を見直して、野菜をたくさん食べる健康生活に変えていきましょう!(出典:はたらく服と道具でオンになるWorkOn)

〈ざんねんな植物1:ヘクソカズラ〉

体育館の裏にヘクソカズラの花が咲いています。標準和名はヤイトバナの他に、サオトメバナなどの異名がありますが、標準和名をしのいでヘクソカズラの方が有名です。しかしヘクソカズラとは、なんともものすごい名前を頂いたものですが、臭いをかげば納得できるかも知れません。葉を揉むと独特の臭気がします。臭いの強さは季節によって異なりますが、秋になるとあまり気にならなくなります。ヤイトバナは、花の中心部の色がお灸の跡に似ているからとのことです。サオトメバナ(サオトメカズラ)は、花を並べて早乙女が田植えをしている姿に例えたものです。果実は光沢のある球形で、茶花としても用いられますが、そのときの名前はもちろんサオトメバナです。(出典:植物雑学事典)

〈ざんねんな植物2:野ぶどう〉

こちらも体育館の裏に生えています。秋には独特の色合いの実をつけます。この色合いが毒々しいといってこの実を「毒」があると思われ見向きもされません。 本当は毒はないのですが「渋く、苦い」ので食べても不味いからなのです。民家周辺でも 見ることができますが、見慣れない植物のためか他の植物の害木として 除去されることがほとんどです。秋に実が七色に変化するまでは 何の木か分からないのです。しかし、野ぶどうの実、葉や茎は、多くの効能があり民間薬として 利用されています。癌、肝臓病、糖尿病、リュウマチなどの難病、神経痛などなどに 効果があることが文献で紹介され、「実」は果実酒で「葉や茎」は乾燥させてお茶として利用されています。(出典:植物雑学事典、ちいくろ)

8月30日

今日の給食のメニューは、ココアパン、冷やし中華、魚のチーズ焼きです。

〈冷やし中華〉

冷やし中華とは、冷やした中華麺を使った料理の一種です。野菜、叉焼やハム、錦糸卵などの色とりどりの具材を麺にのせて、冷たいかけ汁を掛けて食べる、夏の麺料理として日本各地で食べられています。地方によって呼び方に相違があり、西日本、特に関西では「冷麺」と呼ぶことが多く、北海道では「冷やしラーメン」とも呼ばれています。一般的には日本発祥の料理とみられており、発祥地とされる店は2つあります。一つは東京都千代田区神田神保町の揚子江菜館、もう一つは仙台市青葉区錦町の龍亭です。(出典: フリー百科事典『ウィキペディア』)

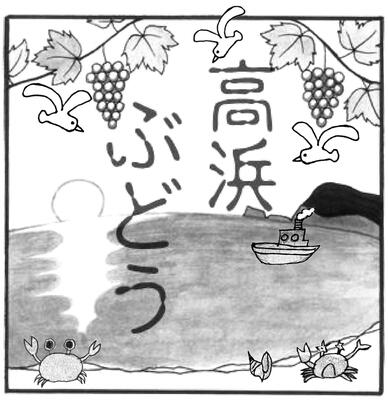

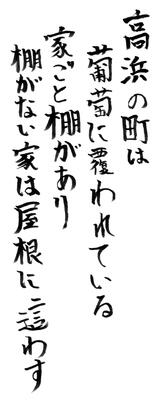

〈高浜ぶどう収穫祭〉

8月28日(日)に高浜ぶどう収穫祭があり、天草小学校からは2名の6年生児童が参加しました。今年は990kgの収量があったそうです。収穫されたぶどうは熊本市の工場に当日のうちに運ばれ、ワインになるそうです。

そのワインのを入れる紙バックは、天草中学校の生徒が絵を描き加え、裏面の言葉は天草小学校の児童が書きました。

高浜ぶどう会の皆様、今回も貴重な体験をさせていただき、有り難うございました。

8月29日

今日の給食のメニューは、ハヤシライス、チキンナゲット、グリーンサラダです。

〈マッシュルーム〉

マッシュルームというのは英語で、キノコ全体を指す言葉です。なぜか日本では海外から入ってきたこの栽培キノコの事をマッシュルームと呼ぶようになりました。おそらくはアメリカなどから入ってきた時にそう呼ばれていた物をそのまま名称として使ったのでしょう。日本語では「ツクリタケ」と呼ばれます。マッシュルームにはよく見る代表的なホワイトマッシュルームの他にも、ブラウン種やオフホワイト種、クリーム種があります。一般的にスーパーなどで売られているのはホワイト種とブラウン種、たまにオフホワイト種が見られます。全国の生産量統計でみると千葉県と岡山県で全国の約70%を生産しています。(出典:旬の食材百科)

〈2学期 始業式〉

39日間の夏休みも終わり、今日は2学期始業式でした。密を避けるため、ビデオと校内放送を使っての始業式となりました。

8月21日

〈PTA美化作業〉

雨が心配されましたが、降られることなく無事作業が終わりました。2学期に向け、素晴らしい環境で学校生活を送るための準備が整いました。3名の6年生も参加してくれ、一輪車で草を運んでくれるなど大活躍でした。また、赤﨑さんには、2tトラックまで出して頂き、刈った草や樹木も処理して頂きました。みなさん、ご多用中にもかかわらず、ご協力頂きありがとうございました。

8月9日(火)

今日は、77年前、長崎に原子爆弾が投下された日です。

8月6日広島に、8月9日長崎に原子爆弾が落とされ、8月15日に終戦となったこと。今年は戦後77年、これらの日を通して、平和の大切さを考えましょうという話を、1学期の終業式で校長は話をしました。児童に「平和とはどんなこと?」と児童に問うと「あたりまえの日が続くこと」などと答えてくれました。

今朝、学校に着くと、長崎原爆語り部の田中安次郎さんから、お便りが届いていました。

天草小学校卒業生のみなさんは、修学旅行で、安次郎さんのお話を聞きましたね。これからの生き方の羅針盤になったみなさんも多いのではないかと思います。今年の6年生も修学旅行で、安次郎さんから学ぶ時間を予定しています。

(安次郎さんも天草小のホームページを見てくださっています。うれしいです。)

〈テレビCMに登場した天草町の風景〉

風光明媚な景観が望める天草町ですが、テレビCMにも登場した景色を今日は紹介します。

こちらは、下田南から鬼海ヶ浦トンネルを抜け、下田温泉に向かう道です。某自動車メーカーのテレビCMに登場しました。

同じ場所から、高浜・大江方面を撮影してみました。遠くに「大ヶ瀬」が見えています。

ちなみに大ヶ瀬・小ヶ瀬の写真はこちらです。天草町大江の西平椿公園から撮影しました。

こちらは、その西平椿公園の中にある「あこうの木」です。MICAさんや森山直太朗さんがこの木の前で唄っておられ、テレビCMやyoutubeで放映・配信されています。

こちらは、CMに登場したかどうか定かではありませんが、天草町を代表する景観で、リーフレットなどにもたびたび登場する妙見浦です。右側の岩が象に似ていることから「象さん岩」と呼ばれています。最近はシーカヤックやSUP、ダイビングスポットとしても有名になりました。細いですが、車道も海岸まで繋がっています。

8月3日(水)

〈描画教室〉

2日間にわたり元天草小塚原校長先生に描画指導をして頂きました。子供達のモチベーションも高く、休み時間をとることなく集中して取り組むことができました。昨年度よりさらに構図も工夫しながら緻密に描くことができているようです。塚原先生、遠路はるばるお越し頂き、2日間にわたるご指導ありがとうございました。みんながんばって満足のできる絵を仕上げ手くれると思います。松本先生、菅原先生も応援ありがとうございました。

8月2日(火)

〈生活科農園〉

気温も高く、順調に野菜も育っています。ヒマワリも見事に咲きそろいました。今日の午後は塚原元校長先生の絵画教室です。みんな楽しみにしています。

〈5年生 夏の絵手紙 展示中〉

天草郵便局に展示させていただいています。

7月29日(金)

〈ラジオ体操〉

今日は、菅原先生のリクエストに応えて「夏休みのラジオ体操」の様子をUPします。下田北地区のラジオ体操を長尾先生が撮影してくれました。素晴らしいロケーションでみんな気持ちよさそうです。

7月28日(木)

〈テナガエビの産卵?〉

児童玄関のテナガエビの水槽を眺めていたら、さかんに足をバタバタさせているエビがいました。よく見てみると、お腹に黒っぽい卵のかたまりらしきものを付けているようです。ひょっとしたらこの卵に酸素を送るために足をバタバタさせているのかも知れません。孵化したらすごいですよね。

7月27日(水)

〈学習会2日目〉

今日は学習会2日目でした。5・6年生は描画の下絵も描きました。1年生から4年生までは、学習会の後お楽しみのプールもありました。プール指導の合間には自由時間もあり、楽しそうな歓声が上がっていました。

プール入り口にこんなものがありました。とてもきれいだったので写真を撮りました。昆虫なのに金属のような光沢が有り、角度によって色が違って見えるこの玉虫は、「玉虫色」という言葉のもとになっていますが、この言葉は、「あいまいな」といったあまり良い意味で使われないことが残念です。

7月26日(火)

〈学習会〉

今日と明日は、全学年の学習会の日です。同時に8月20日(土)の白鶴浜での「キッズマルシェ」の準備や8月2日(火)・3日(水)の描画教室に向けて絵に描きたい場所の選定が行われました。学習会の後はプールでの水泳指導もありました。明日もがんばりましょう。

7月22日

〈南ブロックBパート水泳記録会〉

河浦小学校に天草小学校、河浦小学校、新和小学校の3校が集まり今日は水泳記録会です。感染対策として5、6年別に行います。待機する学年はホールでプールからの動画配信を見ます。

5年の部が終わり、もうすぐ6年の部が始まります。

5年生はホールでプールの動画生配信をみています。

5年生は黙ったまま、選手紹介の時だけ、拍手をしています。いかにもコロナ禍の中での水泳記録会です。 どの学校のみなさんも静かに観戦しています。コロナ禍で我慢する力が育っているんですね。「肥後っ子の明日を支える我慢力」という「くまもと家庭教育10ヶ条」のひとつが思い出されます。

7月21日(木)

〈夏休み初日〉

本日、夏休み初日でしたが、5・6年生は午前中、水泳練習・学習会がありました。みんな明日の水泳記録会に向けて一生懸命頑張りました。特にリレーはこれまで練習の機会も少なかったので、貴重な機会となりました。明日の水泳記録会では実力を発揮してほしいと思います。

〈野菜育っています〉

生活科農園の野菜もどんどん育っています。

セイバンナスも大きくなり、ひまわりと高さを競っています。2mは超えたようです。

おかげさまで、本ホームページも17万アクセスを本日突破しました。

たくさんのアクセスありがとうございます。

m(_ _)m

7月20日(水)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、チキンナゲット、夏野菜カレー、スイカです。

〈スイカ〉

スイカは、代表的な夏のフルーツです。90%以上が水分で、暑い季節にぴったりの食べ物です。体を冷やす作用があるので、熱中症予防の効果があり、夏場の栄養補給と夏バテ防止に最適です。スイカに含まれる果糖や、ブドウ糖は、他の糖質に比べエネルギーに変わるのが速いので、夏の暑さで疲れた体を癒すのに、即効性があるのです。ちなみにスイカは、メロンなどと同じく正確には野菜に分類されますが、フルーツとして扱われることが多く、農林水産省では「果実的野菜」に分類されています。さて、明日から夏休みですね。おやつのとりかたを考えながら過ごしましょう。暑いからといって、アイスやジュースの食べ過ぎ、飲み過ぎには注意しましょう。2学期に元気にあえるのを楽しみにしています。

〈終業式〉

各学年の発表では、1学期がんばったことや課題、これからがんばりたいことなど各学年代表の人たちは原稿を見ることなく全員暗記して堂々と発表してくれました。

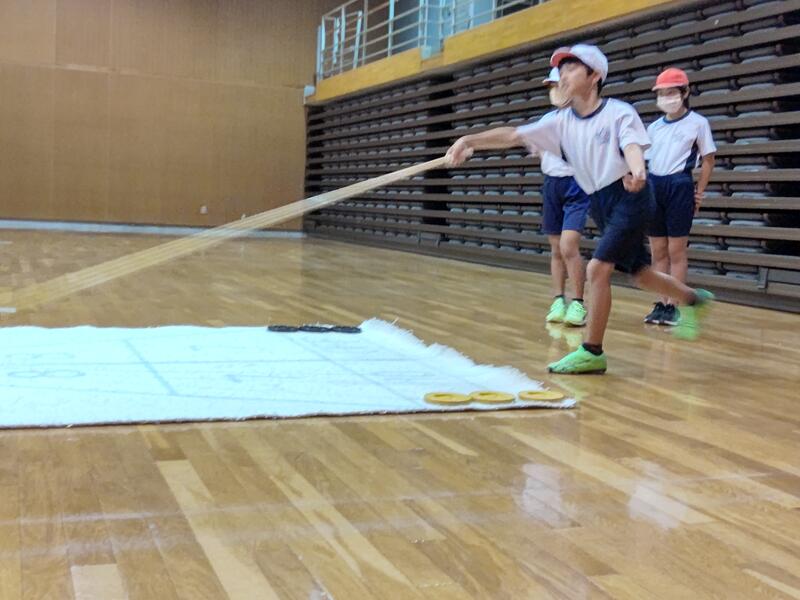

〈ワックスがけ〉

みんなが下校した20分後、全職員でワックスがけを行いました。

これで2学期もきれいな教室でみんな授業が受けられますよ。

〈生きものたち〉

校舎内で飼っている生きものたちもみんな元気です。水槽をきれいに掃除してもらってみんなうれしそうです。次にみなさんと会えるのは、8月19日(金)の登校日です。それまでみなさん元気でね。

ヾ(*´∀`*)ノ

7月19日(火)

今日の給食のメニューは、ミルクパン、オムレツ、コーンクリームスープ、海藻サラダです。

〈冷たいもの〉

暑いと、アイスやジュースなど冷たいものが食べたくなりますね。でも、冷たいものばかり食べたり、飲んだりしていると、お腹が冷えてお腹をこわしてしまいます。また、アイスやジュースなどには、砂糖がたくさん入っているものが多く、食べ過ぎは、砂糖の過剰摂取となり、肥満や病気の原因にもなります。冷たいものを摂り過ぎないように気を付けましょう。

<児童朝会>

今日は、児童朝会がありました。今日は、「漢字計算大会」「体力テスト」「多読賞(読書)」の表彰でした。みんなよくがんばった1学期でした。多読賞では1学期に136冊読んだ人が最高でした。

<作品ができあがりました!>

今日、本焼きが終わった作品を古田工場長が持って来てくださいました。高浜焼独特の白磁で上品な光沢があり、どれも味のある作品に仕上がっていました。

7月15日(金)

今日の給食のメニューは、高菜ご飯、だご汁、きびなごフライ、キュウリの昆布和えです。

〈ふるさとくまさんデー〉

今日は少し早いですが、「ふるさとくまさんデー」です。高菜ごはんの高菜は、「阿蘇高菜」です。「阿蘇高菜」は、高冷地阿蘇高原に代々受け継がれてきた阿蘇固有の高菜であり、阿蘇地方以外では生産されない唯一の野菜です。高冷地とは、標高が高く塞い土地のことをいいます。それぞれの気候でできる野菜が違いますね。熊本県にはおいしい食べ物がたくさんありますね。

〈いろんな花が咲いています〉

今日は、時間によっては大雨でしたが、学校にはいろんな花が咲いていますので紹介します。

カンナ

ハマユウ(浜木綿)

ヒメヒオウギズイセン(姫檜扇水仙)

セイバンナス(西播茄)

水温も高くなり、コイコイ池のカメも気持ちよさげに泳いでいます。

7月14日(木)

今日の給食のメニューは、米粉パン、赤いスパゲッチ、フルーツヨーグルトです。

〈コラボ給食〉

コラボ給食とは本に出てくるおいしいものを給食で食べよう!という楽しい企画です。今日のメニューは、「クリエイツかもがわ」から出版されている藤川幸之助作の『赤いスパゲッチ』という絵本から選びました。長崎のある島に住んでいるおばあちゃんは、栞ちゃんが遊びに行くといつも歌を唄いながら「赤いスパゲッチ」をつくってくれました。

この本は、天草市立中央図書館からおかりしました。どんなお話か気になった人は、学校司書に声をかけてください。

天草市立中央図書館では、7月23日(土)から学校図書館と公共図書館のコラボ展示がはじまります。こちらのコラボもぜひ楽しんてください。

(学校司書 浪﨑先生が書かれた給食の放送原稿より)

〈5・6年生 読み聞かせ〉

今日は平畑さんにおいで頂き、5・6年生の読み聞かせをして頂きました。お話は、「すずりくん」というお話でした。その時の様子をカメカメクラブの人が撮影してくれました。

感想発表の様子です。

平畑さん いつも読み聞かせありがとうございます。

※今日のお話 「すずりくん 書道具のおはなし」青栁貴史 作/中川学 絵

書道具セットを手にしたこどもたちの前にあらわれたのは、筆墨硯紙、文房四宝と呼ばれる4つの道具の精霊です。手をかけて作られ、古来より宝物とされてきたと誇る道具たちをつうじて、文字のなりたちや道具の歴史、アナログの道具だからこそうまれるゆとりや思いやり、書く喜びを親しみやすく描きます。表現の楽しさと言葉に心をこめる喜びを伝え、現代に輝く毛筆文化の価値を示した一冊です。(あかね書房HPより)

7月13日(水)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、ゴーヤチャンプル、つみれと冬瓜のスープ、トマトサラダです。

〈ゴーヤチャンプル〉

「ゴーヤチャンプル」は、沖縄の料理です。沖縄では豚肉がよく使われますので、豚肉とゴーヤなどの野菜や豆腐、卵を炒めて作ります。ゴーヤは、別の名前で「つるれいし」や「にがうり」とも呼ばれる夏野菜です。九州南部や沖縄でよく栽培されています。ビタミンCを多く含んでおり、加熱してもなくなりにくいのが特徴です。独特の苦み成分には食欲増進効果があり、夏バテの予防に役立ちます。

〈3・4年生フラメンコ教室〉

今回も江浦幸子先生に教えて頂き、音楽室でフラメンコの練習をしました。みんな一生懸命取り組み上達しています。

7月12日(火)

今日の給食のメニューは、黒糖パン、コンソメスープ、ツナサラダ、ハンバーグです。

〈夏バテの予防〉

暑い時に食べたくなるのは、そうめんなどのつめたい麺やさっぱりした食べものです。しかし、赤の食べものが足りなくなると夏バテの原因になってしまいます。卵や肉、魚などの赤の食べものも意識して摂るようにするといいですね。また、緑黄色野菜には、体をかぜや病気から守る働きがあります。緑黄色野菜は、油にとけるビタミンを多く含んでいるので、炒め物などにして食べるのが効果的です。夏の疲れを残さないためにも赤・黄・緑の栄養バランスの整った食事を心がけましょう。

〈校内水泳記録会〉

今日は2時間目に高学年、3時間目に低学年の水泳記録会がありました。暑さ対策のため、ホールで開会式を行ったあとプールに移動して水泳記録会を実施しました。学年が上がるにつれ上達し、高学年ではほとんどの人が25m以上泳げるようになっていっています。

【高学年の部】

【低学年の部】

暑い中、たくさんの応援ありがとうございました。

〈6年作陶体験〉

今回も上田陶石 寿芳窯の古田工場長においで頂き、絵付けを行いました。今年度は、愛知県瀬戸市との交流で子供達の作品は瀬戸市で展示される予定です。

みんな集中して無言で絵付けに取り組んでいました。できあがりが楽しみです。

7月11日(月)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、ほっけの塩焼き、夏野菜の味噌汁、ひじきの油炒めです。

〈夏バテの予防〉

夏バテを防ぐためには、しっかり朝ごはんを食べることが大切です。朝ごはんは、一日の活動のエネルギー源となります。しかし、朝ごはんを食べたからといって、ご飯とふりかけだけとか、パンと飲み物だけでは、栄養が不足してしまいがちです。なるべくご飯やパン、麺などの主食、卵焼きやウィンナーなとの主菜、野菜サラダやきんぴらなどの副菜がそろった朝ご飯を食べましょう。

先週は、シーカヤック、高浜ぶどう、海遠足と、体験活動の中で、天草町の自然のよさをしっかりと感じることができました。子どもたちも楽しかったと口々に話しておりました。保護者の皆様、地域の皆様、天草小学校の活動に対し多くの協力をいただきありがとうございました。おかげで、安心安全に楽しい体験学習を進めることができました。

さて、今日は明日の校内水泳記録会を前に、体育の授業ではプールで練習を頑張っていました。そして放課後は、ぐんぐんタイムです。ぐんぐんタイムとは、基礎学力が身に付くように、算数、国語を中心にドリル学習に取組む時間のことです。毎週月曜日の放課後、それぞれの学級でぐんぐんタイムを実施しています。ぐんぐん力が付きますように。

7月8日(金)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、麻婆なす、中華和えです。

〈なす〉

なすは、夏が旬の野菜です。ふるさとはインドで今から1300年位前の奈良時代に、中国を通って日本にやってきました。なすには、たくさんの種類があって、重さは10〜300g、形は長細いものや丸いもの、皮の色も、紫色、緑色、白色など様々です。焼いたり、茹でたり、炒めたり、揚げたり、漬け物にしたりと、いろいろな料理でおいしく食べることができます。ところで、なすは英語で「エッグ・フラント(卵・植物)」、ドイツ語で「アイエル・アブフェル(卵型りんご)といいます。原産地のインドで見かける野生種は、小さな丸や卵型をしているので、このように呼ばれるようになりました。

〈海遠足〉

消防署の方々、保護者サポーターの皆さん、船を出して頂き海上から見守って頂いた片浦さんと西田さん、高浜地区振興会様、山田酒店様、地域の皆さんのご協力のおかげで無事「海遠足」を実施することができました。終了直前に一瞬雨が降ったものの、今年度は海に入る時間を長くすることにしたため、子供達もふるさとの素晴らしい財産「白鶴浜」での海水浴を満喫することができたのではないかと思います。ご協力頂いた皆様ありがとうございました。

7月7日(木)

今日の給食のメニューは、ミルクパン、星のコロッケ、天の川スープ、ひじきのマリネ、七夕ゼリーです。

〈七夕献立〉

今日は七夕です。今日の給食は雨が降らずに二人が出会えるといいなと願いをこめて、七夕ゼリーや星の形をしたコロッケをメニューにいれました。七夕サラダは、ひじきとチーズで夜空にかがやく星を表現しました。七夕スープは、ビーフンで天の川を、オクラで星を表現しました。

海遠足の準備が着々と進んでいます

〈天草体験学習 6年高浜ぶどう摘果〉

高浜ぶどう会の宇土寿美にお世話になり、今回はぶどうの摘果をさせて頂きました。摘果(花房の先端や副房を除去する作業)をさせて頂きました。この作業により、果実の熟期を揃え、いっせいに開花した状態の果実を残します。6月3日に芯止め作業の時にくらべると実は大きくなっていました。宇土さん、暑い中ご指導頂き、ありがとうございました。

7月6日(水)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、赤魚の照り焼き、呉汁、ゆかりあえです。

〈きゅうり〉

きゅうりは夏野菜の代表的なもので、水分が約95%と非常に多く、水分が抜けると味や食感が極端に落ちます。このため鮮度のいいものをなるべく早く食べるようにしたいものです。また、きゅうりは端から端までの太さが均一なものほど良質とされています。お尻の部分(花が咲くほう)が膨らんでしまってるものは、水分が下にたまってきた証拠です。種も下に集まるのでス(空洞)が入りやすく、みずみずしさも失ってしまいます。(出典:生活知恵袋)

〈天草体験学習 5年生:シーカヤック体験〉

今日は5年生全員で白鶴ヶ浜にシーカヤックの体験に行きました。

昨日とは違って、波も穏やか、時には太陽も顔を見せ、天草自慢の海での活動を満喫しました。

シーカヤックの体験活動を提供いただいたのは、高浜でゲストハウス「タイドプール」オーナーの橋口さんと松村さんです。

10艇ほどのカヤックを準備し、ご指導いただきました。

二人乗りのカヤックでレッツゴー!

保護者の協力もあり、安全に体験活動が実施できました。蒼い海、青い空、私たちのふるさとの海を満喫できました。橋口さん、松村さん、保護者、地域の皆様応援協力ありがとうございました。心より、感謝申し上げます。

熊日さん、ケーブルテレビさん、取材ありがとうございました。ケーブルテレビは本日夕方、放送されるそうです。

7月5日(火)

<おやつパン!>

今日は台風4号接近のため遅延登校になりました。子どもたちは午後1時までに登校し3時間学習をしました。休み時間には給食のココアパンを食べ、とってもうれしそうでした

<浮き輪>

8日(金)の海遠足に持っていく浮き輪が集まってきました。教頭先生がエアーコンプレッサーで空気を入れてくださっています

〈いろんな植物が育っています〉

カラスウリの花が咲きかけていました。

野ブドウが実をつけていました。

イヌビワの実が色づいてきました。

学校のお隣の「旅館白磯」さんのお庭のバナナの葉も大きく育ってきました

7月4日(月)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、チンジャオロース、中華スープ、アーモンドサラダです。

〈ピーマン〉

今日はチンジャオロースに入っているピーマンについてのお話です。とうがらしの仲間のうら、辛みがなくて大きな実のものをピーマンといいます。ピーマンは、フランス語で「とうがらし」を意味ピマンピマン」がなまった日本語です。英語では、「スイートペッパー」とか「グリーンペッパー」と言います。熱帯アメリカが原産で、日本には明治時代の初めに入ってきました。熱帯では何年も実をつけますが、日本は温帯なので、夏に実を付け、涼しくなる秋には枯れてしまいます。

お知らせ

台風4号が九州へ接近しています。明日の遅延登校についてのお知らせをプリントにて配布しました。現在KDDI(au)障害による電話回線が不通になっている家庭もありますので、一斉メールではなく、プリントでの連絡としました。確実に保護者に渡すように児童・生徒には伝えていますが、同じ文書をホームページに添付しましたので、こちらでも確認いただければと思います。

7月1日(金)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、サバの竜田揚げ、のっぺい汁、豆つこサラダです。

〈熱中症の予防〉

今日から7月ですね。梅雨が明けると一気に気温が上がり、熱中症のリスクが高まります。熱中症を予防するには、しっかりと睡眠をとり、朝ごはんを必ず食べること、こまめに水分補給を行うことが大切です。マスクをしてると喉の渇きを感じにくくなりますので、喉が渴いていなくても1時間ごとにコップ1杯程度の水分をとるようにしましょう。また、汗をたくさんかいた日には、スポーツドリンクなどで塩分も一緒に補給しましょう。

〈セミの羽化〉

学校主事の吉田先生が、お家で偶然見かけられたということで写真をくださいました。わたしたちがなかなか出会うことのできない場面の写真ですので紹介します。

最初葉っぱに隠れてセミの幼虫(ぬけがらの部分)が見えず、ベージュの生きものが出てきて、小さな緑色の縁取りの羽みたいなものがついているので、不気味に思われたそうです。しかし、透明の羽がやがて伸び、体色も黒くなり、抜け殻も確認できたのでクマゼミだと分かって安心されたそうです。抜け殻は良く見かけますが、羽化の瞬間に出会うことはめずらしいので写真をいただいてUPしました。吉田先生ありがとうございました。

〈ハマボウとネジバナ〉

梅雨明けの強い日差しの中で、天草市の花「ハマボウ」が満開です。

ついでに前回ピントが合わず、ぼやっとした感じになったネジバナも今回は1眼レフでピントを合わせてみました。

ネジネジした感じが分かって頂けるでしょうか?

〈授業参観・親の学びプログラム・学級懇談会〉

「命を大切にする心を育む週間」に合わせた授業参観が行われました。各学年、教材を通して命の大切さについて考えました。また、親の学びプログラムでは、熊本県教育委員会作成の「正しいデジタル機器との付き合い方」の視聴をして頂きました。デジタル機器によるネット依存や課金トラブル、健康被害について考えて頂ける機会になればと思います。懇談会へも多くのご参加ありがとうございました。

6月30日(金)

今日の給食のメニューは、丸パン、ビーフシチュー、チーズサラダ、ももです。

〈牛肉〉

牛肉はミネラルを多く含んでいます。特に鉄分が多く、体に吸収されやすいという特徴があります。また、牛肉には、ロース、サーロイン、ヒレなど15種類の部位があり、内臓では、ハツ、レバー、ハラミなど12種類の部位があります。部位によって風味や肉質に違いがあります。

今日は、朝から全校体力づくりです。体幹を鍛えています。また俊敏性を高めるために、いろいろな動きに挑戦しています。

6月29日(水)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、回鍋肉、平麺スープ、ジューシーです。

〈ニンニク(大蒜)〉

ニンニクの原産地は、中央アジアのキルギス地方と言われていて、日本には中国を経由して、奈良時代頃にはもう伝わっていたとされています。古くは紀元前3000年以上も前に古代エジプトからギリシャなどではすでに薬用(強壮用)として栽培されていたようです。現在、スーパーなどには、安い中国産のものが大量に出回っていますが、国産では青森が全国の約67%を出荷しています。青森のにんにくは質が非常に高く、味、香り共に優れています。中でも青森県三戸郡田子町は生産高日本一です。(出典:旬の食材百科事典)

〈ココナッツ〉

以前、ココナッツの話を英語指導補助教員のセシリアとしたことがありました。そしたら、セシリアが、「天草のスーパーでココナッツが売られていたので、買ってきたよ。」と言って見せてくれました。それがこちら ジャジャーン

ストローまでついています。「みんなで食べようよ。(飲んでみようよ。)」と言うので、冷蔵庫で冷やしておいて昼休みに割ってみました。

包丁でちょっと切ってストローをさしてみましたが、ささりません。「もっと切らなくちゃ。」ということになりましたが、スポンジ状の部分は柔らかいものの、中の実が堅いのなんのって!包丁がボロボロになりました。とうとうノコギリのついたツールナイフまで持ち出して、ようやくジュースをみんなで飲むことができました。「実の内側も食べられるよ。」とセシリアが言うので、真っ二つに切ることにしました。その時、事務の先生がハンマーを持ってきたのが少し怖かったのですが、なんとかツールナイフのノコギリで真っ二つにすることに成功しました。

そして実の内側の白い柔らかい部分をスプーンで取り出してみんなで食べました。

ジュースの方は優しい甘さがしました。実の内側のほうは、食感も良く、ココナッツの味がしました。(あたりまえですが)

とにかく、ワイルドでダイナミックな体験活動ができました。セシリア先生ありがとうございました。

〈今日のお客様〉

梅雨も明け、校舎内には様々なお客さんがこられます。今日のお客さんを紹介します。

〈フラメンコ〉

今年も江浦さんにお願いして、3・4年生のフラメンコの指導をして頂き、学習発表会で披露する予定です。今年は生演奏もして頂けるそうです。江浦さんよろしくお願いします。

6月28日(火)

今日の給食のメニューは、黒糖パン、ちゃんぽん、ビーンズサラダです。

〈ちゃんぽん〉

今日は、長崎県の郷土料理ちゃんぽんです。明治時代に長崎に住んでいた「チン・ヘイジュン」と言う人がお店を開いたことから有名になり、現在では中華料理の人気メニューになっています。「ちゃんぽん」という言葉には「まぜこぜにする」と言った意味があり、肉や魚、野菜などいろいろな食材をまぜこぜにして入れることから「ちゃんぽん」と呼ばれるようになったそうです。今日のちゃんぽんには、豚肉、人参、キャベツなど9種類の食材が使われています。

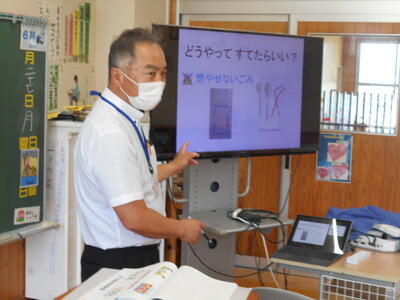

〈4年 環境学習〉

昨日、天草市役所天草支所より、宮川さんと白川さんにおいで頂き、環境学習をして頂きました。なかでも「天草市は人口が減少しているのにひとりあたりが出すゴミの量が増えており、ごみの減量をする必要がある。」とのお話でわたしたちがこれから取り組んでいかなければならない課題が分かりました。また、令和9年には楠浦に新たに建設されるごみ焼却場に一本化されるということも教えて頂きました。宮川さん、白川さんありがとうございました。

〈1・2年生 読み聞かせ〉

今日は、行合さんにおいで頂き、読み聞かせをして頂きました。今日のお話は「ムカムカ! “いかり”はあばれんぼう. (2020). 日本: 少年写真新聞社」でした。子供達は身を乗り出して聴き入っていました。行合さん、いつもおもしろいお話をありがとうございます。

※少年写真新聞社 本の紹介より

ムカッときたら、もう止まれない?! だれもが持つ「怒り」の感情の正体や、うまくつきあう方法を教えます。

6月27日(月)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、魚のマヨネーズ焼き、お手製すいとん汁、五目きんぴらです。

〈すいとん〉

すいとんとは、小麦粉のだんごを入れた汁のことです。小麦粉をやわらかめにこねて適当にちぎり,みそ汁やすまし汁で煮ます。野菜その他ありあわせの材料を加えて増量することができ,調理も簡単なため,1923年の関東大震災時や第2次大戦直後の食糧難時代には主食副食兼用の食事として盛んに行われました。水団,水飩,炊団などと書き,水団の語は、南北朝あたりから見られるようになりました。(出典:世界大百科事典 第2版)

〈新しいお友達〉

3年生に転入があり、児童数が1人増えて56人になりました。みんなとっても喜んでいます

〈梅雨明け〉

気象庁は27日午前11時「関東甲信、東海、それに九州南部が梅雨明けしたとみられる」と発表しました。平年と比べると関東甲信と東海で22日、九州南部で18日、いずれも早くなっているほか、去年と比べると関東甲信で19日、東海で20日、九州南部で14日いずれも早くなっています。さて、それでは熊本県は九州南部でしょうか?それとも九州北部でしょうか?気象庁が公表している区分では<九州南部>は宮崎県、鹿児島県の本土、種子島、屋久島。<九州北部>は、山口県、福岡県、大分県、佐賀県、長崎県、熊本県となっていて、一般的な区分とは少し違います。九州南部の梅雨明けと九州北部の梅雨明けの差は平年ですと4日ぐらい、昨年ですと2日ですから、熊本県も今週中には梅雨明けすると思われます。

〈野菜がどんどん成長しています。〉

金曜日には小さかったキュウリが、今日はこんな感じです。

2年生のミニトマトも

さて、野草はどうかといいますと、

ヒメジョオンです。

ムラサキカタバミです。そして

ネジバナです。今年はめずらしく4本並んで咲いていました。

どんな野草にも名前があるのがすごいところで、名前がないものがあるとすれば、それは新種です。

6月24日(金)

今日の給食のメニューは、ビビンバ、ワカメスープ、蓮根サラダです。

〈ビビンバ〉

今日は、韓国料理「ビビンバ」です。今日のビビンバには、牛肉・しいたけ・たまご・たけのこ・にんじん・ほうれん草・大豆もやし・ゴマなど8種類の食材が入っています。また、ワカメスープといった定番料理もメニューに加えています。韓国料理にはビビンバの他にもいろいろな種類があるので、調べてみると良いですね。

〈児童朝会〉

今日、児童朝会がありました。図書委員会と保健環境委員会の発表がありました。

図書委員会の発表では、読書の効果として「①心が豊かになる。②想像力がひろがる。③集中力がつく。④言葉をたくさん知ることができる。」ということについて劇を通して分かりやすく教えてくれました。保健環境委員会の発表では、「①水を大切にします。②電気を大切にします。③物を大切にします。④学校をきれいにします。」という天草小環境ISOについて呼びかけてくれました。感想発表では「2つの委員会が教えてくれたことを生活の中で生かしていきたいです。」など低学年から高学年までたくさん発表してくれました。劇や発表のシナリオも自分たちで考えて覚え、集会そのものもすべて子ども達だけの声で進めることができました。

〈1年生からのプレゼント〉

学校主事の吉田先生に1年生の女の子がプレゼントをしてくれたそうです。それがこちら

お世話してくださっていることに対する感謝の気持ちを表したのだろうと思います。

それではみなさん

また来週!ヾ(*´∀`*)ノ

6月23日(木)

今日の給食のメニューは、丸パン、ジャガイモの手作りコロッケ、オニオンスープ、キャベツサラダです。

〈コロッケ〉

コロッケは西洋料理のcroquette(クロケット)を模倣した日本の洋食の一つです。トンカツ、カレーライスと共に大正の三大洋食の一つとされており、大正末期から昭和の初めにかけての洋食大衆化の中で都市部の日本人に広く普及しました。単にコロッケと言った場合はジャガイモを使ったものを指し、クリームソースを使ったものはクリームコロッケと呼ばれて区別されます。日本国外に逆輸出された日本式コロッケは日本語そのままに'Korokke'と呼ばれています。

〈5年生 集団宿泊教室・水俣に学ぶ肥後っこ教室〉

今日は、あしきた青少年の家を出発し、水俣に向かいます。環境や水俣病について学びます。そして黒之瀬戸から牛深へフェリーで渡り、天草町に帰ります。「八代海をぐるっとひと回り」のルートです。

朝の集いを済ませ、朝食をとっています。

ラジオ体操がわりのダンスです。

そして朝食

とにかく全員元気です。退所式も済み、水俣に向かっています。

天気にも恵まれました。

百間排水口を見学しました。

水俣病資料館で伝え人の浮嶌さんのお話をお聞きしました。

お昼頃、急に雨風が強まったので、困っていたところ、資料館の方のご厚意で室内で食べる事ができました。有り難うございました。

環境センターで中村先生に環境について学習させていただきました。SDGsなど最新のデータに基づいたお話は興味深く、みんな熱心に聞き入っていました。また、パックテストで実感を伴う理解ができました。有り難うございました。

環境センターを出て、現在、黒之瀬戸に移動中。

フェリーの中でもみんな仲良し!

もうすぐ牛深港に到着します。誰ひとり車酔いしなかったのは、運転手の白石さんのなめらかな運転のおかげです。みんな感謝しなくちゃね。ありがとうございました。^_^

〈伊野先生描画指導〉

学校では2,3年生が伊野博子先生にご指導いただきながら、あじさいの絵を描いています。

6月22日(水)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、カボチャのそぼろ煮、ごぼうサラダ、ぶどうゼリーです。

〈規則正しい食事〉

わたしたちは、ふつう1日に3回の食事をとります。そして食べたものは、早いものなら2時間、遅いものでも6時間で消化されます。しかし、3回の食事以外に間食したり夜食をとったりすると胃は休むひま無く働かなければなりません。そうしたことを続けると胃を疲れさせ、傷めつけてしまいます。胃を守り、消化を助けるためには、規則正しく食事をとり、良く噛んで食べることが大切です。

〈テナガエビ〉

学校横の川(倉川)で捕ったテナガエビも元気です。市販の餌(ザリガニの餌)をよく食べます。立ち泳ぎが得意のようです。

〈5年生 集団宿泊教室〉

バスは下田北を通過 。全員元気です。

福連木で全員乗車。誰も車酔いしていません。

晴れ間も見えてきました❗️

宮原サービスエリアで休憩。誰も車酔いしていません。

あしきた青少年の家に無事到着。運転手さんにお礼をいいました。明日もよろしくお願いします。

入所式も済み、デッキでお弁当。

部屋は全室おーしゃんびゅー ♪空は青く澄みわたり~

ビンゴオリエンテーリングの説明です。

ビンゴオリエンテーリングのコース図です。子供達は今、野山を歩き回っています。

1位グループ到着❗️

2位グループもゴール

3位グループ ゴール

4位グループも無事到着❗️

ビンゴの答え合わせ中

みんな2時間歩き回って疲れたようですが、「楽しかった!」と言っています。この後、お風呂→夕食→ニュースポーツ→就寝の予定です。

全員けがや体調不良もなく、元気に過ごしています。ご安心ください。

屋外での活動が終わって入浴を済ませたところ、そとは雨模様。なんと運のよい人達なのでしょう。

只今食事中、今日のメニューは、豚丼、ハムカツ、モヤシの澄まし汁、ごぼうの和え物、青リンゴゼリーです。

これから夜の活動のニュースポーツです。

6月21日(火)

今日の給食のメニューは、ココアパン、ハムエッグ、ラビオリスープ、マカロニサラダです。

〈牛乳〉

牛乳の味はいつも同じではありません。それは、牛乳の元となる生乳は乳牛が生み出す農産物だからです。牛乳の味や成分は、牛の種類や育て方、餌の種類や季節によって変わります。特に牛は暑さに弱いため、夏は餌を食べる量が少なくなり、乳脂肪分などが減ってあっさりとした味になります。また牛乳自体の温度、食事との組み合わせ、飲む人の体調などによって、感じ方が変わることもあります。

〈歌声タイム〉

今月は歌声タイムで「♪エーデルワイス」を歌っています。今日はALT・英語専科・英語指導補助の先生方がおいでになる「English Day」なので、より正しい発音になるように一緒に歌っていただきました。

その成果がきっと現れると思います。3人の先生方ありがとうございました。

〈5・6年生読み聞かせ〉

今日は福連木の仁田直美さんにおいでいただき、読み聞かせをして頂きました。

電話の呼び鈴を鈴で表現されるなどの工夫をして頂き、5・6年生もお話に聞き入っていました。仁田さん、いつも興味深いお話の読み聞かせをして頂き,ありがとうございます。

今日のお話の絵本(出版社からの内容紹介)

「かぜのでんわ」絵本 作: いもと ようこ 出版社: 金の星社

つたえて、あのひとに・・・・・・

岩手県大槌町にある「風の電話」。線はつながっていない・・・・・・。電話にこめられた「想い」を絵本に。山の上に置かれた電話。だれもが自由に使えて、今はそばにいない人と話すことができます。でも実はそれは電話線のつながっていない電話でした。岩手県大槌町に東日本大震災のあと設置された風の電話ボックスをモデルにした絵本。

〈カワムツの婚姻色〉

理科室で飼育しているカワムツは元気に成長しています。夏に向けてオスの婚姻色はますます濃く、きれいになっていくと思います。川魚ですが、観賞魚としても売られています。上から眺めていても体側の太い紺色の縦帯やそうした婚姻色は見ることはできませんが、水槽で飼うと横から観察することができます。