学校生活

5月17日(水)

今日の給食

(予行練習)

「みんな燃え上がれ 笑顔 全力 勝利めざして」をスローガンに、精一杯頑張る児童の誇らしい姿がありました。役員の仕事、徒競走、リレー、ダンスなど、大会の流れにそって練習しました。日曜日は天気も良さそうです。たくさんの応援があれば子供たちはより頑張ると思いますので、保護者の皆さん、地域のみなさん、どうぞよろしくお願いします。

5月16日(火)

今日の給食

今日の給食は、キャベツと肉団子のスープ、ひじきポテトサラダ、餃子、コッペパン、牛乳です。餃子が日本に広まったのは、昭和初期に中国に住んでいた日本人が日本に戻り、中国で食べた餃子を懐かしんで日本でも作るようになったのが始まりです。中国では入れていないニンニクを入れるなどの改良をして、今の餃子が完成したそうです。

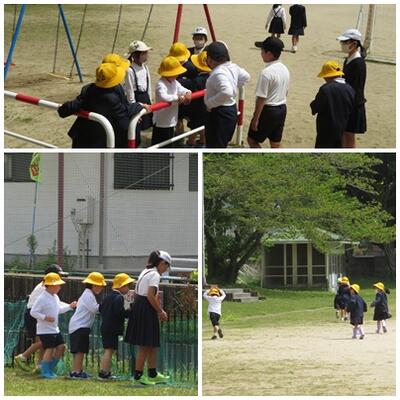

(運動会練習)

「さっさ、きびきび」を合い言葉に、真剣に練習に励む子供たちです。1年生も全体にしっかりついていっています。

水槽の中のテナガエビ(ダクマ)くんです。手を使ってえさを上手に食べています。

5月15日(月)

今日の給食

5月10日の献立は、『麦ご飯、かき玉汁、からあげ、わかめのごまずあえ』でした。子供たちにも大人気の鶏の唐揚げですが、とってもジューシーでおいしかったです。最近、WBCで大活躍した佐々木投手が某お弁当屋さんのCMで食べている姿からも鳥の唐揚げの人気の高さがうかがえます。わかめのごまずあえ、かき玉汁とも味のバランスがばっちりでおいしかったです。

5月14日の中学校の体育大会に六年生が出場しました。プログラム6番「ROOKIES」に出場し、体育大会に花を添えました。

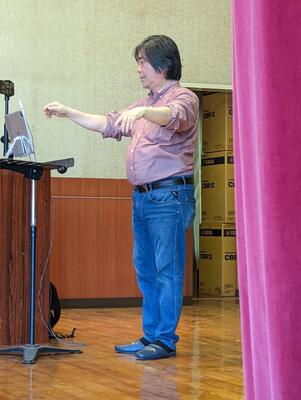

午後からは志柿コミュニティセンターで、6月4日天草市民センターで行われるレクイエムプロジェクトコンサートの練習が行われていました。天草小学校もそのステージに上がり合唱します。以下の写真はその練習風景です。作曲家の上田益(うえだすすむ)さんがご指導されていました。

〈放課後〉

放課後に4・5・6年生と職員で、テントの組み立てと土嚢作りをしました。運動会へ向けて着々と準備が進んでいます

5月12日(木)

今日の給食

「じゃがいものみそ汁」は、大江でとれた新じゃがが使われています。大江地域づくり振興会からの提供です。やわらかくて最高に美味しいジャガイモでした。「いわしのおかかに」は、ご飯のおかずにぴったりです。子供たちも満足そうにいただいていました。

5月11日(木)

今日の給食

5月11日の献立は『まるパンカット、平めんスープ、ソースカツ、にんじんサラダ、スライスチーズ』でした。今日は、給食センターからの運動会応援メニューで、勝負に勝つように「ソースカツ」をつくっていただきました。サクサクのカツにほんのり甘いソースがしみこみ、子供たちや先生たちから「おいしい!」という声が上がっていました。運動会練習で疲れた体にエネルギーがチャージされたようでした。明日も元気に練習頑張りましょう。

(5月9日天草体験学習6年生)

午後から旧役場跡地に行き、高浜ぶどうの会、宇土さん、倉田さんから高浜ぶどうの芯どめ、わき芽とり、まきづるとりを教わり体験させていただきました。この作業は、ぶどうの実に栄養がいくためにするそうです。高浜ぶどうの会の皆様、今年もよろしくお願いします。

(天草小の高浜ぶどう)

卒業式の日に、卒業生と学校に高浜ぶどうの会からいただいたブドウの木の苗が育ち、花をつけました。

(応援団練習)

団長さんを中心に、練習をしています。赤団も白団も時間を有効に使いまとまって練習しています。

低学年の子供たちは、外で遊んでいます。そうしたら、げんじぼたるを発見。

5月10日(水)

今日の給食

5月10日の献立は『じゃこまぜご飯、たけのこの煮物、和風ドレッシングあえ、』でした。今が旬のたけのこがたくさんはいった煮物は、味や食感がよくとてもおいしかったです。たけのこは、1日に最大1mも成長するそうです。それを聞いた子供たちもびっくりしていました。バランスのよい食事をたくさん食べて、たけのこのようにすくすくと成長できるといいですね。

(運動会全体練習)

今日は、入場行進、開会式、閉会式練習を行いました。全体の流れをつかむための練習が、しっかりできました。

児童玄関では、めだかや植物で子供たちをお迎えします。

5月9日(火)

今日の給食

5月9日の献立は『ひのくにぱん、ラビオリスープ、かぼちゃフライ、ちくわとやさいのごまサラダ』でした。大型連休のため、いろんなところへ出かけ、おいしい物をたくさん食べられたのではないでしょうか。しかし、好きな物ばかり食べてしまい栄養が偏りすぎてしまった人も多かったのでは・・・?学校が始まって給食を食べると、やっぱり栄養のバランスのとれた食事の大切さを感じました。今日も栄養バランスばっちりの給食に感謝です。

5月8日(月)

今日の給食

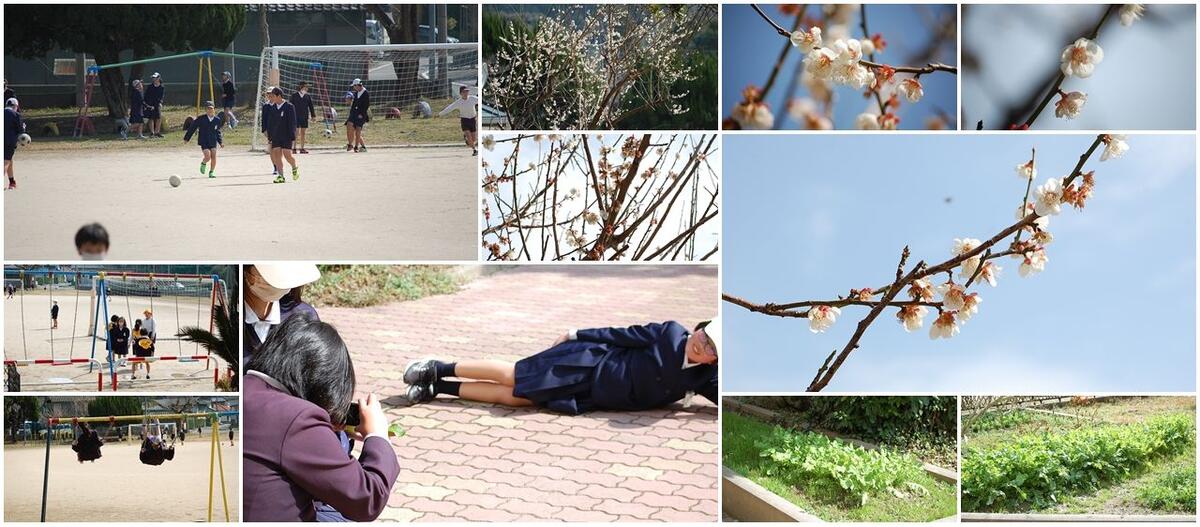

(さわやかな五月)

五月晴れの今日、天草小学校の花も美しく咲いています。それからお花の種から芽を出し、たくさんの苗も育っています。

本格的に練習が始まりました。

5月2日(火)

(今日の給食)

5月2日の献立は『ミルクパン、野菜スープ、きびなごフライ、アスパラサラダ、かしわ餅』でした。5月5日「端午の節句」にちなんだ「かしわ餅」には親から子へと命がつながることを願って食べているそうです。日本人は、様々な思いを込めて食文化を受け継いできたことがわかりますね。こんなよき伝統・文化を大切にしていきたいですね。また、天草の名物と言ってもいい「きびなご」、今日は、フライでしたが、さしみ、吸い物、焼きもの・・・、いろいろな食べ方がありますが、どれもおいしい魚ですね。みなさんはどんな食べ方が好きですか?

(結団式)

本年度の運動会スローガンは「みんな燃え上がれ 笑顔 全力 勝利めざして」です。

赤団のめあては「一致団結」です。赤団団長は、優勝するために声を出し、すばやく動いて、みんなに分かりやすいように伝えたい。そして自分を成長させたいと語ってくれました。

白団のめあては「みんなが全力を出して一人一人協力し合い優勝する」です。白団団長は、小学校最後の運動会なので、みんなが一つになれる団をつくって、勝っても負けても笑顔で終わることができるようにしたいと語ってくれました。

明日から連休です。みなさん、けがや病気に気をつけて過ごしましょう。そして元気に5月8日登校してきてください。

〈学級園整備〉

今日は、学校主事の宮崎先生が学級園と理科園を耕運機で耕してくださいました。ゴールデンウィークが明けたら、子どもたちが夏の野菜を植えます。先生は、お花を育てるのが大好きだそうです!とっても力持ちで、草刈りもされますよ~!!

5月1日(月)

(今日の給食)

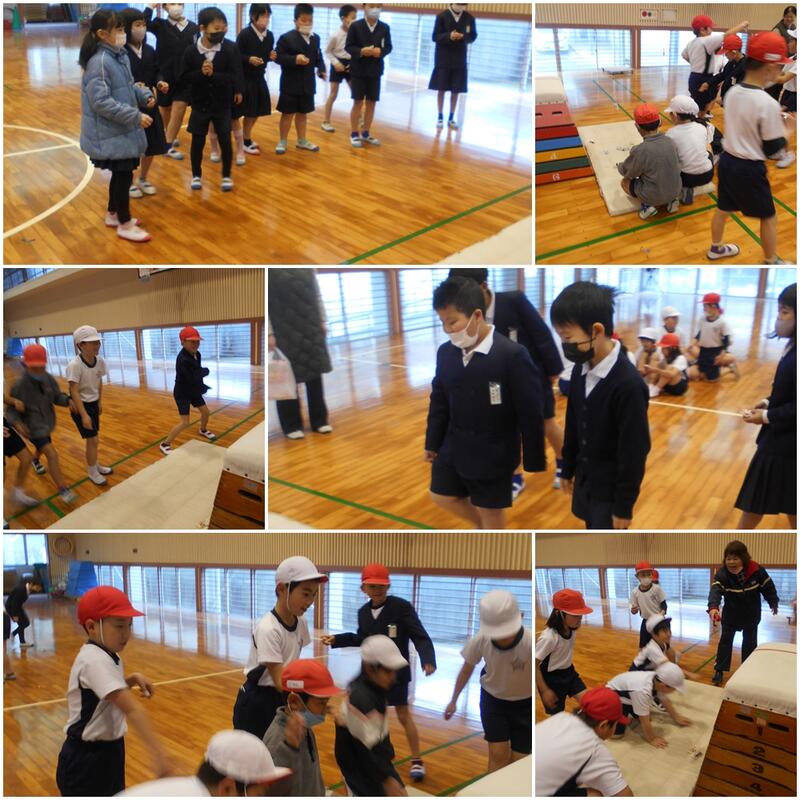

(体育)

運動会に向けて、かけっこの練習をしています。力いっぱい走るお友達に大きな声で応援していました。高学年はダンスの練習です。運動会が楽しみです。

4月28日(金)

今日の給食

4月28日の献立は『麦ご飯、いわしのおかか煮、山菜和え』でした。春は、山菜がたくさん採れる時期で、いろいろな山菜が味わえます。今日の山菜和えには、ワラビやタケノコが入っていました。山の幸の「山菜」、海の幸の「いわし」、そして豚汁・・・。様々な食材が使われており、栄養のバランスもばっちりでした。今日もおいしい給食有り難うございました。

(児童集会)

今月の月目標の反省を各学年の代表が発表しました。今月は「気持ちのよいあいさつをしよう」です。一人一人の自覚が高まり、特に朝のあいさつは声も心も響き合っています。

来月は「自分たちの力で運動会を成功させよう」です。

(交通教室)

低学年、中学年、高学年に分けて交通教室を実施しました。講話を天草地区交通安全協会から江浦様、浜崎様、天草市交通指導員として、尾下隊長様、田中福連木支部長様、白石下田地区支部長様、宇土高浜地区支部長様、野田大江地区支部長様、駐在所より、後藤様(下田)、迫本様(高浜)、そして自転車の点検を福連木地区岩下商会様に大変お世話になりました。

4月27日(木)

今日の給食

4月27日の献立は『まるパン、コンソメスープ、コロッケ、にんじんサラダ』でした。栄養士さんの「給食の話」の中に「食べ物は、体の栄養だけでなく、心の栄養になる。」という言葉がありました。見た目、音、匂い、味、食感など五感を使っておいしい給食を食べることで、心の栄養になるんですね。調理員の皆さんが一つ一つ心を込めて作って下さったコロッケがとてもおいしかったです

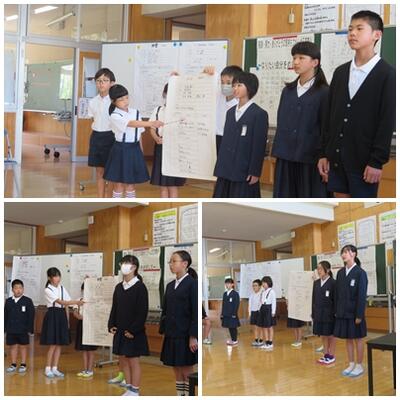

(児童会総会)

本年度のテーマは「笑顔 努力 ありがとうの気持ちでがんばる天草小~なりたい自分をめざして~」です。今日は給食委員会、保健環境委員会、放送委員会、図書委員会、体育委員会、運営委員会の六つの委員会が目標と年間活動計画を発表しました。その後、質問や意見で交流し、最後に教頭先生から「①態度②発表の仕方と内容③質問や意見のやりとりがすばらしかっ た」と講評がありました。

〈歯科検診〉

午後から歯科検診がありました。森口歯科医院の森口茂樹先生に丁寧に診ていただきました。結果はできるだけ早くお知らせしたいと思います。治療が必要なお子さんは早めに受診をお願いします

4月26日(水)

4月25日の献立は『麦ご飯、中華風たまごスープ、お豆腐しゅうまい、ほうれん草のささみ和え』でした。

かき玉汁の卵が、塊(かたまり)にならないように、ふわっと仕上げるためには、テクニックが必要だそうです。釜の中の汁をぐるぐる回るようにしてから、ゆっくりと溶き卵を入れるといいそうです。調理の方の見事なテクニックで、ふわっとしたおいしい卵スープになっていて、本格的な中華料理店の卵スープのようでした。ふわっとした卵スープに挑戦してみてはどうでしょうか。

(体育リレーの練習)

4年生以上、合同でリレーの練習を頑張っています。

4月25日(火)

4月25日の献立は、『ミルクパン、ポークビーンズ、魚のバジルオリーブやき、イタリアンサラダ』でした。「畑のお肉」と言われる栄養満点の大豆が、たっぷり入ったポークビーンズは、ミルクパンとの相性もぴったりでとてもおいしいかったです。ほんのりバジルの香りのするやき魚、シャキシャキ野菜のイタリアンサラダとの組み合わせもとてもバランスがよく、今日もおいしくいただくことができました。

(伊野修一先生毛筆指導)

今日が初めての毛筆の授業です。書道家で下田南にお住まいの伊野修一先生から、直接3年生は指導を受けました。

〈フッ化物洗口〉

今年度1回目のフッ化物洗口です。洗口液を口に含んで1分間ブクブクをします。1年生も上手にできました。

4月23日(日)

今日は本年度一回目の授業参観、PTA総会、学級懇談会でした。授業参観では、どの学級も明るく元気な声が聞こえていました。子供たちは手をたくさん上げて発表していました。PTA総会では、会長あいさつ、校長あいさつ。校長はその中で、毎年寄せられる学校からのアンケートへのお礼、そして三つのこと(SNSはルールを家庭で決めることについて、6月4日のレクイエム・プロジェクト参加の件、本年度からの通知表の件)を話しました。その後議長の西島さんの進行で議事が円滑に進みました。その後、会長の赤星さんより、夏休みのプール開放に向けた保護者協力について、教頭より保健関係について、ビーチスターエフシー監督の松本さんからクラブチーム(社会体育)への案内がありました。多くの保護者の皆様が来校いただきありがとうございました

4月21日(金)

4月21日の献立は、『麦ご飯、新じゃがのそぼろ煮、蓮根とひき肉の照り焼き、和風ドレッシングあえ』

今日も、全部のメニューがおいしかったです。特に、新じゃがのそぼろ煮は、じゃがいもがほくほくとしていて、やわらかく抜群においしかったです。じゃがいもは、昔、ジャガタラ(今のジャカルタ)を通って入ってきたため、「ジャガタライモ」と呼ばれていたそうです。そこから「ジャガイモ」と呼ばれるようになった祖です。給食には、いろいろな野菜が使われていますが、どれも新鮮で食感がよく、とてもおいしいです。

(児童朝会)

1年生から6年生の児童のみなさんが、一学期頑張りたいことを発表してくれました。勉強や運動、生活面をしっかり自分の言葉で伝えてくれました。中には「相手の心や気持ちを考えて行動する」「6年生として学校をよくするために自分から動いていきたい」などの行動面での目標を聞いて、ますます本年度の天草小が楽しみになりました。

4月20日(木)

4月20日の献立は『食パン、ミートスパゲティー、海藻サラダ、イチゴジャム』でした。海藻サラダには、「わかめ」「こんぶ」「ふのり」「とさかのり」などの海藻がたくさんはいっていました。このような海藻をたくさん食べているのは世界でも日本と韓国ぐらいだそうです。海藻は、健康に欠かせないミネラルが入ったヘルシーな食材です。子供たちにたくさん食べて、元気になって欲しいという栄養士さんの愛情が感じられる一品でした。ミートスパゲティーも懐かしい味がしてとてもおいしかったです。

今日は、地震津波避難訓練がありました。まず、全校児童53名が、素早く机の下に隠れた後、運動場に避難しました。そして、校長先生からの話がありました。4/16は熊本地震、3/11は東日本大震災があった日であること、2つの大きな地震で生きたくても、生きることができなくなった多くの人がいたこと・・・。子供たちも命の大切さを再認識することができました。その後、学校の裏山まで53名と先生たちで津波から避難する訓練をしました。暑くてきつかったけど、みんな無事に避難することができました。山から見える景色を見ていると命の大切さだけでなく、平和の大切さも感じることができました。

4月19日(水)

今日は4年生の音楽で、「さくらさくら」を箏で演奏してみました。七七八~七七八~数字を見て箏を弾きます。

子供たちはきれいな音色を楽しみながら練習することができました。この箏は天草中学校からお借りしています。

4月17日(月)

今日の4時間目、2年生と1年生が一緒に学校探検をしました。

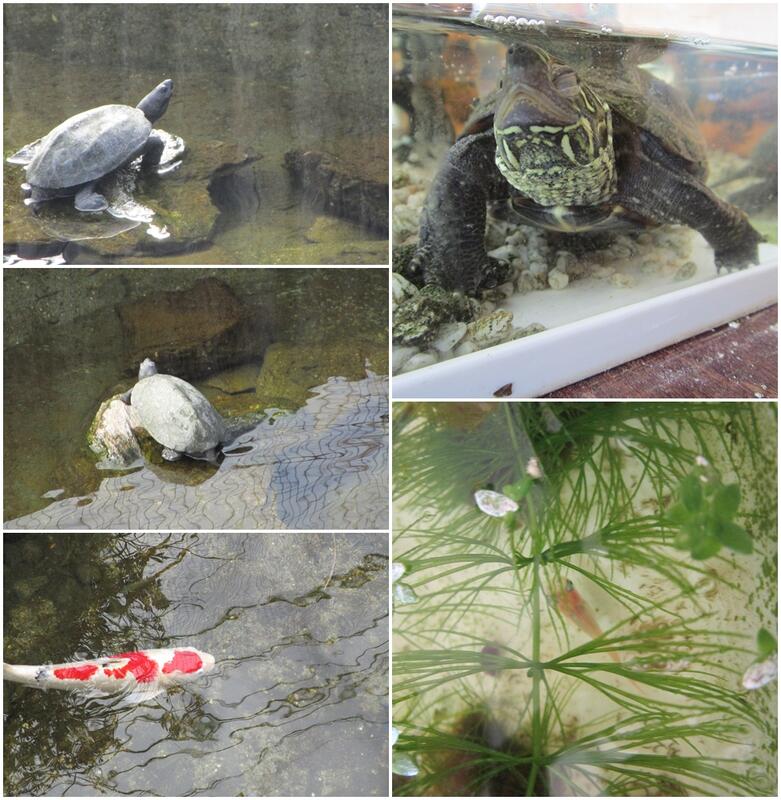

こいこい池にたくさんの魚が泳いでいることを知って、1年生も大喜びでした。

1年生には、これから自然に囲まれた天草小で、たくさんの発見をして欲しいと思います。

4月14日(金)

本年度一回目の体力づくりです。今日は集団行動を学びました。

3時間目は一年生を迎える会です。運営委員さんたちが、進行し、縦割り班ごとに自己紹介をしたり、ゲームをしたりと楽しい時間になりました。

4月13日(木)

本年一回目の歌声タイムです。朝からさわやかな歌声を響かせています。歌った曲は「碧の子守唄」です。

4月12日(水)

交通指導員の尾下さんが、校門前で毎朝交通指導をしていただいています。

昨日の入学式に合わせて、御祝いメッセージも作成いただきました。子供たちは昼休み、元気に外で遊んでいます。

4月11日(火)

今日は入学式がありました。11名の新1年生が堂々と体育館に入場し、長尾先生の氏名報告にも大きな声で返事をしました。校長先生や教育委員会、来賓の方のお祝いの言葉、2年生の歓迎の言葉もしっかりと聞いていました。その後、教科書を校長先生に手渡してもらい、うれしそうな表情でした。

式が終わってから登校班の確認をし、一緒に登校する上級生からカードをもらいました。

明日から、だれと一緒に行くのかを、理解することができました。

明日からの学校生活を楽しんでほしいと思います。

4月10日(月)

進級おめでとうございます。いよいよ進級し、新たな年度がスタートしました。

昨年は記念すべき、天草小学校10年目を、皆さんで輝かせることができました。本年度もさっそく、4月5日の熊日新聞に、高浜八幡宮大祭での様子が掲載されていました。4年ぶりの開催に、二人が伝統をつなぐ 新たな踊りを披露したそうですね。天草小学校では天草町での体験学習を大切にしていますが、そのことを生活にいかして、学校を離れても活躍する姿を知って本当にうれしくなりました。天草町の子供たちは、他にも、白鶴ヶ浜のゴミ拾いを進んでしたり、イルミネーションの飾り付けをしたり、花植えをしたりなど、ふるさとを大切にして過ごす子供たちが多く、本当に誇らしいです。

さて、今年みなさんに三つの頑張って欲しいことを話します。まず一つ目は、毎時間の授業を頑張るです。よく考えてよく発表しましょう。学習リーダーさんには、どんどん活躍してもらえたらなと思っています。二つ目は、積み重なった伝統をより輝かせていきましょう。合唱、描画、毛筆、硬筆、など、より美しいものを求めていきましょう。体力づくりも大切です。それぞれの目標を立てて頑張りましょう。外でたくさん遊んで体力をつけて欲しいです。そして、教室の中では明るい歌声を響かせてください。合唱はなかまづくりです。三つ目は、天草体験学習研究発表をはじめ、発表の場が多くなります。ひとつ一つ発表の場を頑張ることで、自分たちの成長につなげましょう。

進級した学年で頑張ることを考えています。それぞれ、素晴らしい一年にしましょう。

令和5年4月7日(金)

季節は変わります。

桜の季節から ツツジの季節へと

4月10日(月)から新学期です。

みなさん、忘れ物がないよう確認して元気に登校してください。

さて、文部科学省より、マスク着用の見直しとして、児童、教職員については、学校教育活動に当たって、マスク着用を求めないことを基本とするなどが通知されました。ただし、バスの中や混雑する場等では、マスク着用が推奨されています。

詳細については、後日お知らせしますので、マスクの用意をして、登校いただきますようお願いします。

4月6日(木)

新学期に向けて環境の整備の途中です。

草が少し伸びてきましたので ちょっと刈りました

3月28日(火)

4名の先生方の退任式を行いました。

田口教頭先生

教頭先生には5年間お世話になりました。パソコン・タブレットなどのICTがお得意で、皆さんもタブレットの使い方でお世話になったと思います。運動会ではかっこいい音楽を選び、効果音で毎年運動会を盛り上げてくださりました。また、天草体験学習の後は、動画にまとめられてYouTube配信してくださり、このコロナ禍の中に、学校、地域、保護者の皆さんがつながるための努力をしていただきました。また、毎日のホームページの更新は教頭先生が中心になって進めておられます。児童の皆さんの様子を見て、校内の活動をとりまとめ、見る人が楽しめる天草小学校のホームページに、おかげでなりました。 また、学校の活動がスムーズにいくように、また地域の方やPTAの方との活動も中心になってすすめてくださりました。お世話になりました。

野田先生には、1年間お世話になりました。2年生の担任の先生として、元気のいい2年生に負けない元気さとパワーで一生懸命に勉強を教えてくださいました。

私が2年生の授業を見ていて印象に残っているのは、道徳の授業です。人の気持ちをじっくり考え、子供たちはよく発表していました。そのおかげで、2年生の子供たちは、やさしい心が育ちました。

学校の仕事では、教科書のお世話や、給食の担当としてお世話になりました。本当にありがとうございました。

セシリア先生

セシリア先生には、4年間、英語指導でお世話になりました。この4年間でどの学年もセシリア先生から楽しく英語を教えていただきました。

セシリア先生は、フィリピンの出身で、学生の頃、みなさんが英語を学んでいるように、学校で英語を学ばれたそうです。大人になり日本に来て、生活そして、働くために日本語の勉強をされ、現在は、フィリピン語、英語、日本語の3か国語を話すことができる先生です。そんなセシリア先生は、努力家で、子供たちに楽しく英語を教えようと、準備を怠らず、学級の実態に合わせて授業をされていました。本当にありがとうございました。

吉田先生には4年間、学校主事として、花壇の花、学校の中や外のお手入れ、プリント等のお世話など、お仕事をあげるときりがないくらい頑張っていただきました。花壇やプランターの花は毎年みごとに咲き誇りました。児童玄関には、めだかやかめ、ときにはアボカドの苗を育てるなど、皆さんの心をいやしてくださりました。先生たちに話せないことも、時に吉田先生が聞いてくださったこともあったと私は聞いています。そのような優しさに感謝しています。

毎日の給食は、時間までにきちんと準備され、ランチルームをはじめ、清潔に保っていただいたおかげで、みなさんは毎日おいしく給食をいただけたのです。本当にありがとうございました。

3月24日(金)

<卒業式>

本日、14名の卒業生が、無事天草小を明るく元気に巣立っていきました。卒業生の皆さんのこれからの活躍をお祈りしています。

3月23日(木)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、チキンナゲット、カレー、フルーツヨーグルトです。

<今年度最後の給食>

今日の給食が今年度最後の給食です。本校ホームページでは、おもに料理や食材に関する記事を掲載してきましたが、食に関する知識の獲得のお役に立てたでしょうか?農林水産省によれば、【食育は、生きる上での基本であって、知育・徳育・体育の基礎となるものであり 、様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実現することができる人間を育てることです。】とあります。また、デジタル技術を活用した食育(オンラインイベントや食育動画、SNSやアプリの活用等)に取り組むためのヒントをまとめた「デジタル食育ガイドブック」も作成されています。下に「スマホ版」をUPしておきますので興味のあられる方はご覧下さい。

<修了式>

本日、修了式が行われました。各学年代表児童が、1年間を振り返って発表してくれました。「漢字計算大会でダブル満点賞が2回もとれたこと」や「開脚跳びができるようになったこと」「復習だけではなく、予習にも力を入れたこと」「ノートをくふうしたこと」「来年度委員会活動などをがんばりたいという意気込み」「卒業生から在校生への感謝と期待」など1年間の振り返りや次の学年での目標などをすべて覚えて、みんなの前で発表することができました。

そのあと各学年代表児童への修了証の授与がありました。みんな態度が立派で、次年度への期待がもてた修了式でした。明日はいよいよ卒業式です。卒業生の皆さん、6年間の想い出を胸に、中学校でも小学校で学んだことをいかしていってください。

3月22日(水)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、塩サバ、あおさの味噌汁、ゴマネーズサラダです。

<ゴマネーズ>

「ゴマネーズ」とは、その名の通り、すりゴマとマヨネーズを合わせたもので、サラダに、パンに、パスタにと万能に使える調味料です。ゴマの香ばしさとマヨネーズのコクが相性抜群で、覚えておくと大活躍間違いなしの調味料です。(出典:cookpad news)

<卒業式練習>

今日は予行の反省に基づいて、卒業式の練習をしました。立つ・座る・礼などのタイミングが中心でした。練習できるのは明日のみですが、完成度は高まっています。今年度の教科等の授業も今日で終わりです。1・2年生はボール蹴りゲームを運動場でしました。

3月20日(月)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、キビナゴのカレー揚げ、厚揚げの中華煮、中華和えです。

<食事のバランス>

「主食・主菜・副菜・汁物」を揃えるとだれでも簡単にバランスの取れた食事が準備できます。「食」は皆さんの体を元気にしてくれるものですが、食べ方を間違えば、体のバランスを崩し、病気の原因にもなります。健康に育ち、健康な体を維持するための方法の一つが「バランスのとれた食事」であることを給食を通じてしっかり身に付けて欲しいと思います。

<卒業式予行とちょボラ>

今週金曜日(24日)に卒業式が迫るなか、本日卒業式予行が行われました。少ない練習回数にもかかわらず、卒業生・在校生とも段取りを覚え、集中して練習に取り組むことができました。4時間目には6年生が全員運動場に出て、草取りをしてくれました。6年生のちょボラ(ちょこっとボランティア)に感謝したいと思います。卒業式まであと4日ですが、充実した日々を過ごして欲しいと思います。

3月17日(金)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、お魚スープ、ワカメスープ、ミニトマトサラダです。

<食育の日:天草町>

今日は食育の日です。天草町の特産品である「魚のすり身」と「ミニトマト」を紹介します。すり身は栄養価も高く、汁物・煮物・揚げ物・焼き物など様々な活用法があります。ミニトマトは、大江地区や高浜地区でハウス栽培が盛んに行われています。6月に畑作りを行い、9月にはミニトマトの苗を植えます。11月から5月くらいまで出荷されています。

3月16日(木)

今日の給食のメニューは、ココアパン、てづくりトマトオムレツ、クリームスープ、スナップえんどうのサラダです。

<スナップエンドウ>

スナップえんどうは、さやと豆の両方を食べることができます。アメリカで改良されたもので、さやの長さは7~8cmです。甘みがあって柔らかく、中の豆はグリーンピースほどの大きさです。サラダや野菜の煮物、吸い物の彩り、卵とじにしたり、肉料理の付け合わせにしたりします。天草でもたくさん作られており、3月は出荷最盛期です。

3月15日(水)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、肉詰めいなり、呉汁、レンコンのきんぴらです。

<レンコン>

くせがなく色みも淡泊なレンコンですが、さまざまな栄養素を豊富に含んでいます。レンコンにはビタミンCが多く含まれます。ビタミンCは熱に弱いのですが、レンコンの主成分であるでんぷんによって守られるため、加熱しても壊れにくいとされています。美肌や風邪の予防、疲労回復などに効果があるといわれるビタミンC。レンコンのビタミンCの含有率は、野菜のなかでも高い部類に入ります。また、レンコンに含まれるタンニンには抗酸化作用や、消炎、収れん作用があるといわれます。人間の老化や生活習慣病の原因のひとつと考えられる活性酸素。タンニンには、この活性酸素が増え過ぎないよう抑制してくれる抗酸化作用があり、消炎や収れん作用は、胃腸の粘膜を保護し炎症をおさえてくれます。そのため、胃潰瘍や十二指腸潰瘍に効果があるといわれます。レンコンはその他にもカリウムや食物繊維も多く含み、栄養たっぷりなので積極的に摂りたい食材のひとつです。(出典:E・レシピ)

3月14日(火)

今日の給食のメニューは、ミルクパン、白身魚フライ、コンソメスープ、春キャベツのサラダです。

<春キャベツ>

キャベツが栽培されはじめたのは、ヨーロッパだと言われています。日本へは、江戸時代にオランダ人によって長崎に伝えられましたが、このときは野菜としては定着せず、花だんに植える観賞用の植物として栽培されました。食用のキャベツが導入されたのは、19世紀半ばですが、明治末から、大正・昭和の初期にかけて次々と日本独自の品種が育成され、西洋の野菜から日本の野菜になりました。キャベツは涼しい気候のもとで育ちます。キャベツを育てる適温は15度から20度です。涼しくなる秋に種をまき、春から初夏にかけて収穫するものを「春キャベツ」、夏に種をまき、冬に収穫するものを「冬キャベツ」といいます。「春キャベツ」は柔らかく、甘みがあるのが特ちょうです。キャベジンは、キャベツから発見された健康成分です。人間の体に重要な働きをしている胃腸を強くする効果があります。胃潰瘍や十二指腸潰瘍の予防には特に効果的であり、胃酸によって傷ついた粘膜細胞を健康に保ちます。またアレルギー症状の緩和にも効果的です。(出典:東北農政局、わかさの秘密)

<児童会運営員会主催の全員遊び>

今日は、運営委員の皆さんがお世話して「逃走中!」を行いました。簡単に言うと鬼ごっこみたいなものだそうです。みんな歓声を上げながら運動場を走り回っていました。写真は来年度の運営委員長さんが撮影してくれました。

3月13日(月)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、焼きししゃも、親子煮、きゅうりとワカメです。

<ししゃも>

丸ごと食べられるししゃもは、バランスよく栄養を摂取することができるとても優秀な魚です。特に、子持ちししゃもには、タンパク質やビタミンA、B2などが豊富に含まれています。ほかにも、健康な身体を維持するEPAやDHAもたっぷりと含まれています。さらにししゃもは、5、6匹食べれば1日に必要なカルシウムを摂取することができるともいわれています。しかし実は、私たちがスーパーで目にしているししゃもや子持ちししゃもは、本物のししゃもではないことが多いようです。これらは、ノルウェーやカナダで水揚げされた「カペリン」という魚で、カラフトししゃもという名前で販売されていることもあります。一方、「本ししゃも」と呼ばれる、いわゆる本物のししゃもは、北海道の太平洋沿岸に生息する日本固有種で、とても貴重な高級魚です。(出典:Eco Ring)

3月10日(金)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、お豆腐シュウマイ、八宝菜、米麺サラダです。

<米麺>

米を原料にした麺(ライスヌードル)は、主に中国や東南アジアといった、米作が盛んな地域でよく食べられています。ビーフンは、中国南部や台湾で作られたものがよく知られています。細い「米粉」をはじめ、幅広のものや極細のものなど様々な形があり、肉や野菜と炒め合わせた焼きビーフンや、スープに入れた汁ビーフンなど、食べ方も色々とあります。最近日本でも浸透してきた「フォー」は、ベトナムの麺。平たい半透明の麺で、あまりコシが無いのが特徴です。鶏肉や牛肉などの具と野菜を入れたスープ仕立てで食べるのが主流です。断面が丸い「ブン」も、米粉の麺です。麺として食べられるほか、生春巻きの具としても使われます。タイでは、極細の「センミー」、細めの「センレック」、平たい「センヤイ」という、3種の米の麺があります。こちらも、スープをかけたり、和える、炒めるなどして食べられています。この他にも世界には、多種多様な米の麺とその料理があります。(出典:食育大事典)

<卒業式練習開始>

3月24日(金)の卒業式に向け、今日から練習が始まりました。今日は体育館で在校生の並び方と歌の練習をしました。すばらしい卒業式になるようにみんな一生懸命に練習に取り組みました。

〈低学年生活科 ちょんかけごま名人に学ぶ体験学習〉

今日は高浜の田口さんと清水さんに来校いただき、すばらしい腕前を見せていただきました。その後、ちょんかけごまの回し方を教わり、夢中になって子供たちは練習しました。そうすると回せるようになった子供たちも数名いました。楽しいひとときをありがとうございました。

〈6年生体育 中学校の田﨑先生来校〉

三学期に入り、六年生は中学校の田﨑先生から体育を教わっています。音楽に合わせて準備運動を行ったあと、細やかな体の使い方を教わり、子供たちは熱心にハードルに向き合いました。すると、ハードルをうまく跳び越すことができるようになり、最後はハードル走に挑戦しました。楽しい体育の授業をありがとうございました。

〈6年生 調理実習 「先生方へデザートを作って届けよう」〉

午後からは家庭科室で六年生は、調理実習を実施し、先生方に完成したデザートを届けてくれました。感謝の思いを込めたデザートをいただきました。美味しかったです。

3月9日(木)

今日の給食のメニューは、丸パン、カボチャフライ、ポークビーンズ、ほうれん草のアーモンド和えです。

<アーモンド>

アーモンドの原産は西アジア、ペルシャといわれています。桃の仲間ですが、果肉が薄いため食用にはならず、大きくて扁平な核の中の仁を食用にします。日本には、中国から伝わりましたが、今は栽培されていません。主な産地は、アメリカ、カリフォルニア州で、全世界の生産量の半分以上を作っています。アーモンドはたんぱく質や脂質に富み、ビタミンや鉄分・カルシウムも豊富です。また、100グラムあたりのビタミンEの含有量は、全食品の中でもトップクラス。ビタミンB群や食物繊維もたっぷり含まれています。おやつとしてだけではなく、料理にも活用したい食材です。(出典:長久手市HP)

<今日のかめかめクラブ>

<椿公園お別れ遠足未公開写真>

3月8日(水)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、イワシの生姜煮、けんちん汁、ひじきの油炒めです。

<しょうが>

しょうがは熱帯アジア原産であるが、現在は世界中で栽培されています。しょうがの地下茎は多肉で強い芳香と辛味があり、食用、薬用、香辛料として広く用いられています。しょうがの辛味成分には、殺菌効果と消臭効果があります。しょうがの甘い芳香と辛味、独特のさわやかさは肉や魚の下味やレバー料理に用いられ、生ぐさみを消して、肉を柔らかくする働きがあります。またカレー粉の原料に用いられます。しょうがの辛味成分は「ジンゲロン」と「ショウガオール」です。香り成分は「シネオール」、「シトロネラール」、「ジンギベロール」、「ジンギベレン」などの精油成分、抗菌性は「ジンゲロン」であるといわれています。こうしたしょうがの辛味と香り成分は、防腐剤、強壮剤、利尿剤の効果があり、熱を冷まし、食欲を促し、消化を高め、風邪、咳、車酔い、リウマチの痛みにも効くと考えられており、漢方では、しょうがを健胃、嘔吐、咳、むかつきなどの症状に用いているようです。(出典:「地域食材大百科第2巻野菜」農文協 文部科学省ホームページ「日本食品標準成分表2020年版(八訂)、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所「健康食品」の安全性・有効性情報「健康食品の素材情報データベース」)

<満月と太陽>

朝通勤途中にまだ満月が、ぽっかり山の上に出ていました。明るく輝いていますが、太陽の光を反射しているだけなんだと思ってみると不思議です。このような満月の時の太陽と地球と月の位置関係は一直線上です。ですから満月が西に沈む頃、太陽が東から登ってくるんですね。また、太陽の直径は地球の109倍、月の直径は地球の約1/4なのに地球からは同じくらいの大きさに見えてしまうのも距離の違いがあるとはいえ不思議です。さらに不思議なのは、太陽を出発した光が地球に届くには8分19秒かかりますので、私たちが地球から見ることができる太陽は、8分19秒前の太陽でしかないということです。

3月7日(火)

今日の給食のメニューは、火の国パン、ミートスパゲッティー、フルーツカクテルです。

<果物>

果物によって含まれている栄養素には違いがあり、体の中での働きも違います。たとえばオレンジやグレープフルーツ、イチゴやキウイなど少し酸っぱいと感じる果物には、体調を整える役割があるビタミンCが多く含まれています。また、バナナやリンゴ、ぶどうなどには体を動かすエネルギー源となる糖質や炭水化物が多く含まれています。さらに柿やパイナップル、桃などにはお腹の調子を整えてくれる食物繊維が多く含まれています。

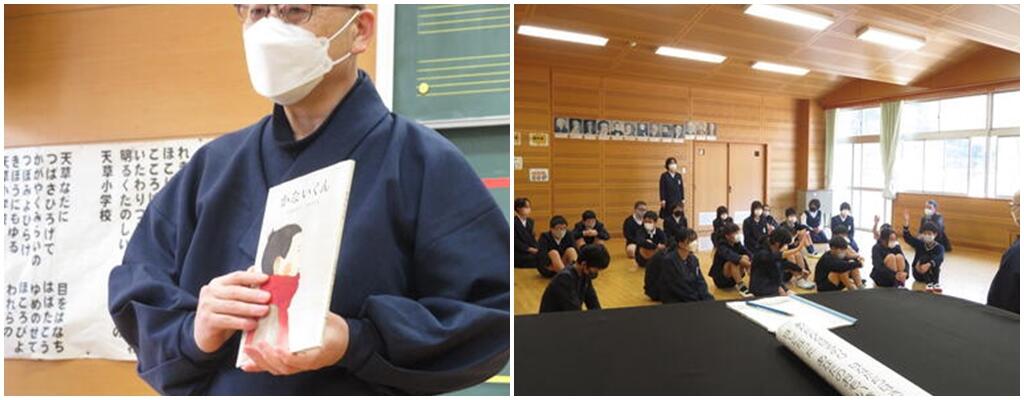

〈読み聞かせ高学年〉

5,6年生は本年度最後の読み聞かせとなりました。ひよっこの会の葛籠貫さんが、「かないくん」という谷川俊太郎さんの絵本を読んでくださりました。この本の内容は、人が亡くなることについて考える本でした。でも葛籠貫さんが読み終えられた後、何となく穏やかで優しい気持ちになりました。子供たちは、「限りのある命を大切にして生きていきたい」などと感想を述べていました。最後に6年生は「6年間読み聞かせをしてくださってありがとうございました」とお礼を述べました。

3月6日(月)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、チキン南蛮、サツマイモの味噌汁、ごぼうサラダです。

<チキン南蛮>

宮崎県延岡市発祥で知られる「チキン南蛮」。昭和30年代に延岡市内の洋食店で、賄い料理としてつくられたのが始まりとされています。当時は「鶏から揚げ甘酢漬け」とも呼ばれる料理だったようですが、その後、タルタルソースをかけ、サラダなどを添える現在のスタイルになり、人気を博すようになりました。昭和40年代には、時折家族で出かける外食のごちそうメニューとして浸透し、やがて学校給食や家庭料理、県内全域で飲食店のメニューとして普通に見られるようになりました。チキン南蛮の「南蛮」とは、もともと戦国時代に来日したポルトガル人や、その文化を表す言葉です。彼らのもたらした食文化の中に「南蛮漬け」があり、これは唐辛子入りの甘酢に食材を漬けてつくられるもので、これに鶏肉を用いて料理されたため、「チキン南蛮」と呼ばれるようになったといわれています。(出典:農林水産省 うちの郷土料理)

<今年度最後の学校応援団>

今日は今年度最後の学校応援団でした。今日は3年生ばかりでなく、来年度お世話になる2年生も参加して、解いたプリントの丸付けをして頂きました。最後に3年生からのお礼の言葉を代表児童が述べました。ご自分の大切な時間を子供たちのためにご提供頂き、1年間ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。

<チューリップ満開>

1年生・2年生・3年生が卒業式から入学式に向けて植えてお世話をしてきたチューリップが、今すでに満開です。今日もかめかめクラブの人が写真を撮ってくれました。かつてはチューリップといえば入学式に飾る定番の花でした。しかし年々温暖化の影響か、卒業式でさえ、すでに開ききっていることが多くなってきました。サイネリアやサクラソウ、チューリップなど卒業式・入学式に定番だった花もこれからは違う花を見つけなくてはならないかもしれませんね。

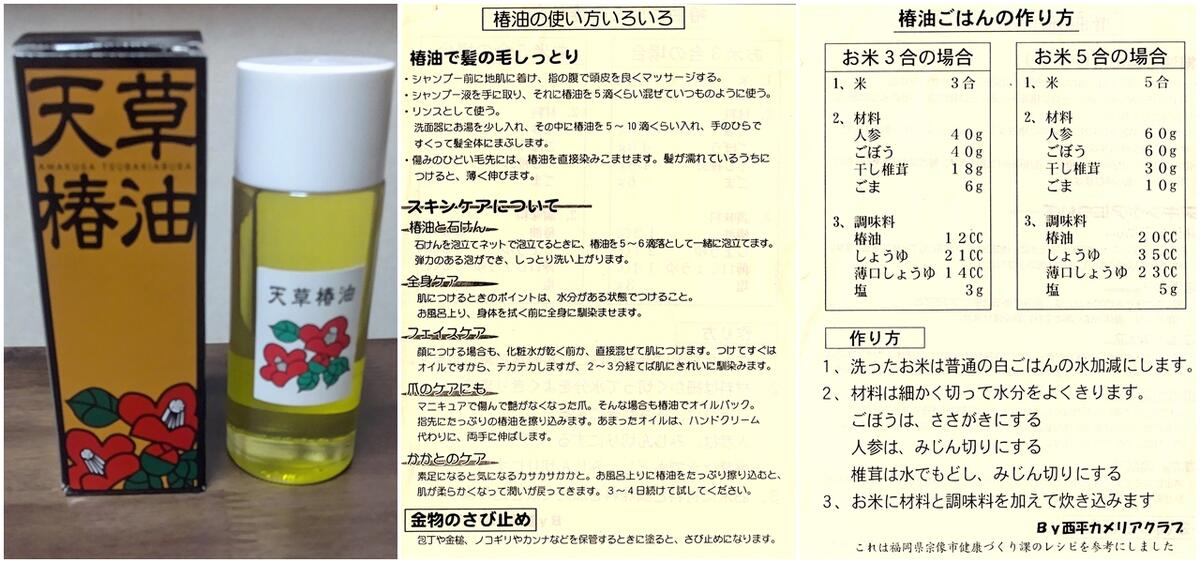

3月3日(金)

好天に恵まれ、天草町大江の西平椿公園へのお別れバス遠足を実施することができました。椿公園は天草でも有数の絶景が望める公園です。天草に住む人なら1度は行った方が良いと思います。公園についてまずはじめに、椿油づくりの体験としぼった椿油を食パンにつけて食べるなどの体験をさせて頂きました。椿の香りがしてとてもおいしかったです。ちなみに今年は、椿の表年ということでたくさんの椿が咲き誇っていました。そのあと、世界の椿園でスケッチにも挑戦しました。絵を描く前には、フランス在住の画家である若山さんにご指導頂きました。昼食後には、クリアファイルを使った風車を天草在住の若山さんに頂きました。リュックに取り付けるとたくさんの風車が行きよい良く回り、楽しい気持ちが高まりました。午後は公園内を縦割り班に分かれてウォークラリーを行い、チェックポイントで先生達から出される問題に答えました。最後は、在校生から卒業生への感謝の言葉をそれぞれの班が言い、卒業生からのメッセージをもらいました。帰りは大江の「お万が池」経由で帰りました。途中、大江地域づくり振興会で植えられている菜の花を観賞しました。盛りだくさんな内容で、卒業生ばかりでなく在校生にとっても心に残る遠足となったと思います。ご協力・ご指導頂いた「大江地域づくり振興会」の嶋田会長、青木さん、椿油搾油体験をお世話頂いた「西平カメリアクラブ」の西口会長、白迫さんをはじめとする方々、画家の若山さん、風車の若山さん、皆さんのおかげで素晴らしい遠足が実施できました。ありがとうございました。なお、3月5日(日)は4年ぶりに「第32回あったか天草椿まつり」が開催されます。盛りだくさんな内容なので家族で楽しめると思います。

これが若山さんから頂いた風車です。そのQUALITYの高さにびっくり。マジックなどで着色するとさらに綺麗になりますね。弱い風でもよく回ります。子供たちも大喜びでした。

トイレも1週間前に改修されたばかりでとてもきれいです。

菜の花畑です。途中の景色も楽しめます。椿があちらこちらに自生しています。いったい何万本あるのでしょうか?

そして、こちらが「天草椿油」です。天然成分100%で、昔から髪や肌のお手入れに使用されてきました。女優の羽田美智子さんも「日本全国“羽田甚キャラバン”」第四弾で紹介されています。天然成分100%なので食用にも適しています。椿まつりでは割引販売されるとか。

3月2日(木)

今日の給食のメニューは、コッペパン、ウインナー、カボチャのポタージュ、フルーツクリームです。

<ポタージュ>

「ポタージュ(potage)」はフランス語で、フランスではスープ全般を指す言葉です。フランス語で「ポ」は鍋を意味し、鍋で食材を煮込んでブイヨンを作ることから来ています。ですので、フランスでは「コンソメ」「ブイヤベース」「ヴィシソワーズ」「ビスク」「ポトフ」もすべて「スープ」なんですね。また、とろみのついた汁はフランスでは「ポタージュ・リエ(potage lié)」と言い、澄んだ汁のことは「ポタージュ・クレール(potage clair)」と言います。一方「スープ(soup)」は英語です。元々はヨーロッパの料理でパンに肉や野菜を煮込んだ鍋料理、ワインやアップルシードルなどの果実酒を使ってふやかして食べるおかゆのような料理のことを呼んでいました。15世紀に入ると、とろみのある汁を「ポタージュ(potage)」とイギリスなどでは呼ぶようになりました。(出典:MACARONI)

<体力づくり>

今日の体力づくりはドッジボールでした。快晴に恵まれ朝から運動場に子供たちの歓声が響いていました。朝の適度な運動は、脳の神経細胞や血管の形成が促され、学習効果を高めるそうです。明日は西平椿公園へのお別れバス遠足です。今日のような好天に恵まれるといいな。

〈3年算数 そろばん〉

今、3年生はそろばんの学習をしています。生活の中でそろばんを使うことはほとんどありませんが、計算力をつけるにはとても有効です。たくさん練習して、そろばん大好きになってほしいです!

<楽しい昼休み>

今日はとてもよい天気で、ぽかぽか暖かく、昼休みにはみんな楽しそうに外遊びをしていました。今日もかめかめクラブの人が写真を撮ってくれました。

3月1日(水)

今日の給食のメニューは、ちらし寿司、魚のタルタル焼き、白玉汁、菜の花和え、ひなあられです。

<ひなまつり献立>

桃の節句は女の子の健やかな成長と幸せを願う行事です。雛人形や桃の花を飾り、ひし餅やひなあられ、ハマグリの吸い物などを頂いてお祝いをします。それぞれの飾りや食べ物には、子供の健康や幸せへの願いが込められています。たとえば、ひなあられの「赤・緑・黄・白」の色は四季を表しているといわれ、1年を通して健康でいて欲しいという願いが込められています。

2月28日(火)

今日の給食のメニューは、ピザトースト、ラビオリスープ、ポテトサラダです。

<ピザトースト>

1957年に創業したという、東京都千代田区有楽町にある老舗の喫茶店「珈琲館 紅鹿舎(コーヒーカン ベニシカ)」。昭和ノスタルジーを感じるこのお店で、ピザトーストは誕生しました。1964年頃、まだピザが高価だった時代、当時は喫茶店というと、コーヒー、紅茶、サンドイッチ、ケーキくらいしかメニューにありませんでした。ピザが大好きだった店主はある日、「だったらピザをメニューに入れよう」と思いついたのです。ただキッチンの設備が限られているので、できる事には限りがある……。そこで「パンをピザ生地の代わりにしよう!」というアイディアが浮かびました。ボリュームのあるピザトーストにしたいと考えた店主は、付き合いのあったベーカリーといっしょに、パン作りからレシピを考えました。それから試行錯誤の末にやっとイメージ通りの逸品に辿りついたのです。はじめの頃は「こんなのピザじゃない!」なんて声もあがりました。そうこうするうちに段々とファンが増えて、いつの間にか50年という月日が流れていたのです。珈琲館 紅鹿舎のピザトーストは、いつしか「元祖ピザトースト」と呼ばれるようになりました。当時の味をたいせつに、今も守り続けているのだそうですよ。(出典:LUXULY BREAD CAMELLIA)

2月27日(月)

今日の給食のメニューは、ハヤシライス、きびなごフライ、和風サラダです。

<フライ・天ぷら・唐揚げの違い>

『フライ』は、食材に、卵、パン粉等をつけて、油で揚げたもので、『カツ』とも呼ばれています。パン粉のおかげで、表面がパリパリしています。『天ぷら』は、食材に、卵、冷水、小麦粉(薄力粉)等をつけて、油で揚げたものです。小麦粉のおかげで、表面はサクサク、具はジュワっとしています。『唐揚げ』は、食材に、下味をつけて、小麦粉(薄力粉)または片栗粉を薄く塗し、油で揚げたものです。表面はカリっとしています。(出典:医食同源の書庫)

<今日は良い天気>

今日は気温も高く、良い天気なので子供たちは運動場で元気に遊んでいました。かめかめクラブの人たちが写真を撮ってくれました。

2月24日(金)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、サーモンフライ、白菜の味噌汁、ひじきの油炒めです。

<サーモン>

海水魚である鮭と、淡水魚であるトラウトサーモンは生息場所が異なります。加熱が必要な鮭に対して、サーモンは生食できるのも違いです。鱒はサケ目サケ科に属し、鮭と鱒には生物学的にはっきりとした区別がないとされています。かつては、鮭は海水でも生きることができる、鱒は淡水でしか生きられないなどと区別されていたようですが、同じ種類でも個体によって違いがあり区別が難しいといわれています。一方、サーモンの種類はさまざまで、その中でも正式にサーモンとされているのが「トラウトサーモン」です。英語の「トラウト」とは「鱒」を意味する言葉で、トラウトサーモンは淡水魚であるサケ科サケ属のニジマスのことです。日本でもよく食べられる「アトランティックサーモン(タイセイヨウサケ)」は名前に「サーモン」がついていますが、実は北大西洋に多く生息する海水魚です。こちらも鮭と同様にサケ科に属しています。現在、日本で見かけるサーモンのほとんどは養殖もので、生食できるのが特徴です。(出典:DELISH KITCHEN)

<1・2年生 昔遊び>

下田南老人会の方々においで頂き、1・2年生が昔遊びにチャレンジしました。メンコ・あやとり・こままわし・たこあげなどの伝承遊びを今の子供たちはしなくなってきているので、老人会の方々に教えてもらいながら楽しく過ごすことができました。下田南老人会の皆様、寒い中でしたが、熱心にご指導頂き、ありがとうございました。

2月22日(水)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、手作り卵焼き、すき焼き、ミニトマトサラダです。

<すき焼き>

すき焼きの語源は、もともと江戸時代に農夫達が仕事中に腹が減ると、農具の鋤〔すき〕の金属部分を鉄板の代わりにして魚や豆腐を焼いて食べたことから「鋤焼〔すきやき〕」と呼ばれるようになりました。この他にも、薄く切った肉を意味する「剥身〔すきみ〕」から「剥き焼き」となったとする説もあります。「すき焼き」とはもともと関西地方での呼び名で関東地方では「牛鍋(ぎゅうなべ)」と呼ばれていましたが、現在では一般的に「すき焼き」として親しまれています。(出典:日本文化いろは事典)

<1年たこあげ>

1年生が図工の時間に作ったグニャグニャ凧を運動場であげました。元気に走り回り、高く上がったので喜んでいました。

<今日のかめかめクラブ>

今日も、ペットボトルを引き上げてみましたが、残念ながら伊勢エビ大どころか、テナガエビは一匹も入っていませんでした。代わりにカワニナが一つ入っているだけでした。また明日引き上げてみようと思います。子供たちの騒ぎを聞きつけてか、隣の家の猫が観察しにやってきました。それとチューリップのつぼみが膨らんできていて、春の兆しを感じることができました。これから少しずつ暖かくなっていくんですね。

2月21日(火)

今日の給食のメニューは、コッペパン、手作りハンバーグ、コーンクリームスープ、マカロニサラダです。

<とうもろこし>

とうもろこしはイネ科の植物で、世界三大穀物の1つとされ、デンプン(コーンスターチ)や油、バイオエタノールの原料としても重要視されています。名前の由来は、日本にとうもろこしが伝えられた際、中国から渡来していた「モロコシ」という植物に似ていたこともあり、「唐のモロコシ」という意味で「トウモロコシ」となりました。乾燥コーンは、たんぱく質や脂質、炭水化物を多く含みます。胚芽(はいが)の部分にビタミンB1・B2・Eなどのビタミン類などのミネラルを含み、たんぱく質を構成するアミノ酸には、疲労回復効果が高いことで知られるアスパラギン酸、脳の機能を活性化させるグルタミン酸、免疫機能を向上させるアラニンを含んでいます。粒皮の部分には、水に溶けない不溶性の食物繊維が多く含まれているので、腸内環境を健全に整える作用から便秘改善に役立ち、大腸がん予防にもなります。(出典:トウモロコシノセカイ)

<サイネリア>

花つきがよく、株もこんもりまとまるので、冬の鉢花としてポピュラーになっています。美しくて使い勝手も良い花ですが、寒さに弱いので屋外で育てられないのが残念です。また、本来は多年草ですが高温多湿に弱いので一年草扱いされます。特に過湿はよくないので、底面吸水で育てるのがベストです。冬は日当たりの良い窓辺に置き、暖房の風が直接当たったり、室温が高すぎたりすると花もちが悪くなったり弱ったりします。最低気温が5℃を上回るようになれば屋外で育てることもできますが暑さに弱く、暖地での夏越しは無理と考えたほうがよいです。そんなふうに栽培が難しくデリケートな花ですが、卒業式の定番の花ですので、各学校の栽培担当の先生が温度管理をしながら大切に育てられています。実は、卒業式の準備に一番早くから取りかかっておられるのは栽培担当の先生ではないでしょうか。本校では学校主事の吉田先生が、毎年上手にサイネリアやサクラソウを育てて下さっています。しかし、昨年末から気温が高く、今現在が満開となっていますので写真で紹介します。授業参観の日には校舎内に飾っていましたので、保護者の方にはご覧いただけたと思います。(出典:花と緑の図鑑)

<今日のかめかめクラブ>

今日はテナガエビ(だくま)を2匹ゲットしました。さっそく水槽に移しました。今日も餌を新しくしました。いりこ・かつおまぐろプレーン(猫の餌)・ザリガニの餌を混ぜて入れました。明日は大漁の予感がします。きっと伊勢エビ大のテナガエビが入っていることでしょう!

2月19日(日)

雨天にもかかわらず、授業参観・PTA総会・懇談会・引き渡し訓練へのたくさんのご参加有り難うございました。

2月17日(金)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、ぶりの照り焼き、あおさ汁、ごまネーズサラダです。

<天草ぶり>

今日は「お魚給食の日」です。今日のお魚は、天草市から無償提供された「天草ぶり」です。天草の海には多くの種類の魚が、外海から産卵に訪れます。また、天草の海は、真珠の最終仕上げの場として「水質が良い」ことでも知られています。その上、日本でも有数の潮の干満差が大きい海域です。この速い潮流にもまれた「天草ぶり」は、身が引き締まり、ほどよく脂がのっています。(出典:熊本県海水養殖漁業協同組合)

<今日のかめかめクラブ>

今日も写真を撮ってくれました。「先生!ネタ切れです。」とこの前言っていましが、それでも趣向を凝らした写真を提供してくれています。

2月16日(木)

今日の給食のメニューは、丸パン、パリパリ焼きそば、いりこナッツです。

<長崎の味>

長崎県の郷土料理としても知られている皿うどん(パリパリ焼きそば)ですが、なぜ皿うどんは「うどん」とつくのでしょうか。使用している麺については、同じ中華麺でも地域や店舗によってさまざまです。長崎ではちゃんぽんに使っている中華麺を油で揚げたものや、ゆでて炒めたものを使用しているそうですよ。細麺の場合は揚げたもの、太麺の場合には蒸して焼いたものを使用することが多いようです。太麺で蒸したものの場合は、見た目も食感も焼きうどんに近いものがありますね。実は皿うどんの由来はうどんにあるわけではありません。ちゃんぽんを考案したシェフが、こぼれずに配達できるものを考えていた過程で誕生したのです。名前にうどんとついているのは、焼きうどんと見た目が似ていたからだとされています。(出典:MACARONI)

<テナガエビ捕獲大作戦>

久々にテナガエビ(だくま)捕獲に挑戦!餌は、さきいか・味噌・魚肉ソーセージ。名付けて「イカ味噌ソーセージ」(おいしそ~)。餌と小石をペットボトルに入れ、ふたを針金で固定し、ひもを付けて準備完了。あとは昼休みに6年生が川に仕掛けてくれる予定です。味噌の香りに誘われて、たくさんのテナガエビが入ってくれることを期待しています。

昼休みに6年生が川に沈めてくれました。明日が楽しみです。

2月15日(水)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、おでん、ひじきサラダ、納豆です。

<おでん>

「おでん」とは、宮中を支える女房が使用した女房言葉で、「田楽」に「お」をつけて丁寧にし、「楽」を省略して「おでん」になったと伝えられています。田楽とは元来、豊穣を祈願して笛や太鼓のリズムに合わせて舞った楽舞を指し、拍子木形に切った豆腐の形が、1本の竹馬に乗って踊る田楽舞に似ていたことからこの名がつきました。江戸時代には豆腐やこんにゃくを串にさして、味噌を塗って焼く田楽が庶民の惣菜として普及していました。近代以降には煮込みのおでんが広まっていきます。関西では本来のおでんと区別するために、煮込みおでんを関東煮(関東炊き)といって区別しています。(出典:農林水産省:うちの郷土料理)

2月14日(火)

今日の給食のメニューは、ミルクパン、ハートのコロッケ、ふわふわスープ、チョコプリンです。

<バレンタイン献立>

今日はバレンタインデーです。バレンタイン献立ということで、ハートのコロッケとチョコプリンがあります。今日はチョコレートについて紹介します。チョコレートの原料になるカカオは、大昔はメキシコあたりで栽培されていましたが、15世紀までは貨幣として流通するほど貴重なものでした。王族や特別な階級の人しか口にすることはできず、ギリシャ語で「テオブロマ・カカオ(神様の食べもの)」と呼ばれていたそうです。

<よい天気>

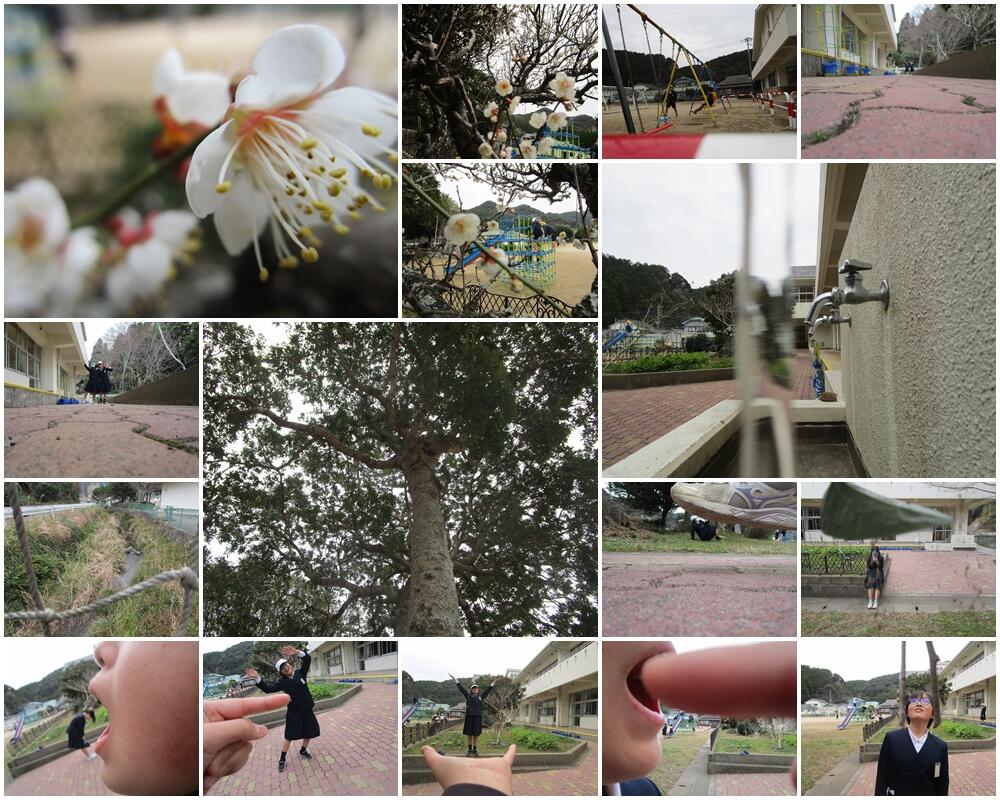

今日は予想に反して、気温も高くよい天気なので久々にカメラを持って外に出ました。いろんな写真を撮りましたが、中には「かめかめクラブ」が撮影している様子を撮影したものもあります。

かめかめクラブの人たちもたくさんの写真を撮ってくれました。芸術的な写真もあり、いつの間にか腕を上げたようです。負けた!

2月13日(月)

今日の給食のメニューは、ゆかりご飯、春巻き、平麺スープ、まめっこサラダです。

<春巻き>

中国の春巻きは、モンゴルの宮廷で食べられていた料理である「巻煎餅(ギュンヂンペン)」が起源とされています。モンゴルでは宗教上羊の肉を使用されていましたが、中国に伝わると豚肉を巻いて、油で揚げた料理へと変化していきました。中国の春巻きは、小麦で作った薄い皮に、タケノコや豚肉などを巻いて揚げます。ベトナムは中国の食文化を強く受けていて、生春巻きも中国の春巻きから派生したものだと考えられています。(出典:お役立ち!季節の耳より情報局)

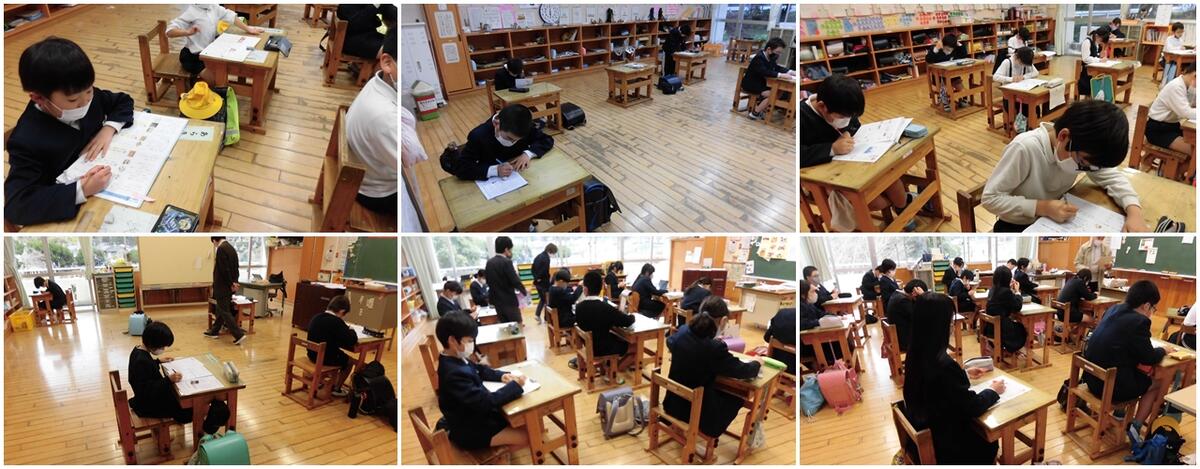

<学力充実 ぐんぐんタイム>

毎週月曜日は、学力充実のためのぐんぐんタイムです。2月は学力充実月間となっており、担任外の職員も協力しています。みんな集中して学習に取り組んでいます。

2月10日(金)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、冬野菜カレー、エビフライ、海藻サラダです。

<冬野菜>

かぶ・れんこん・春菊・長ねぎ・白菜・大根・ブロッコリー・ほうれん草などは、冬に旬を迎える冬野菜です。冬野菜の特徴は、寒さで凍ることがないよう、細胞に糖を蓄積するため、糖度の高い野菜が多いことです。食べたときに、甘くておいしいと感じるのはこのためです。また、ビタミンやカロテンなどの栄養価を多く含む野菜は、免疫力を高め、風邪の予防にも効果があるといわれています。いいことづくしの冬野菜、煮物や鍋など、体が芯から温まる料理に使って、寒い冬を乗り切りましょう。(出典:農林水産省HP)

2月9日(木)

今日の給食のメニューは、揚げパン、カボチャのポタージュ、サラスパサラダです。

<揚げパン>

揚げパンとは、コッペパンを油で揚げたパンのことです。揚げパンが給食のメニューとして登場したのは、今から60年以上昔のことでした。砂糖をまぶした、あま〜い揚げパンは、お腹をすかせていた子供達にとって衝撃的なスイーツでした。そんな揚げパンは、東京の大田区嶺町小学校から誕生しました。発案者は、この学校の調理師「篠原常吉』さんだったという文献が、残っています。昭和29年、インフルエンザが流行った時のこと、学校では欠席者が多く、給食で残ったパンが固くなってしまった為にその残ったパンを活用しようとして生まれたのが、揚げパンだったのです。(出典:LUXURY BREAD CAMELLIA)

<不審者対策避難訓練>

本日5時間目に不審者対策避難訓練がありました。天草町3つの派出所の警察官の方にご協力いただき実施することができました。今回は、不審者が多目的ホールに侵入したという想定で、職員が不審者と会話しながら児童を安全に避難させることを中心とした訓練でした。警察官の方からは、不審者を取り囲む際の職員のポジショニングなどについてのアドバイスやご自身の体験談等もお話しいただきました。また、不審者と遭遇したときの児童の対応についても確認することができました。ご多用にもかかわらず、ご協力いただきました派出所の方々、有り難うございました。

<きょうのかめかめクラブ>

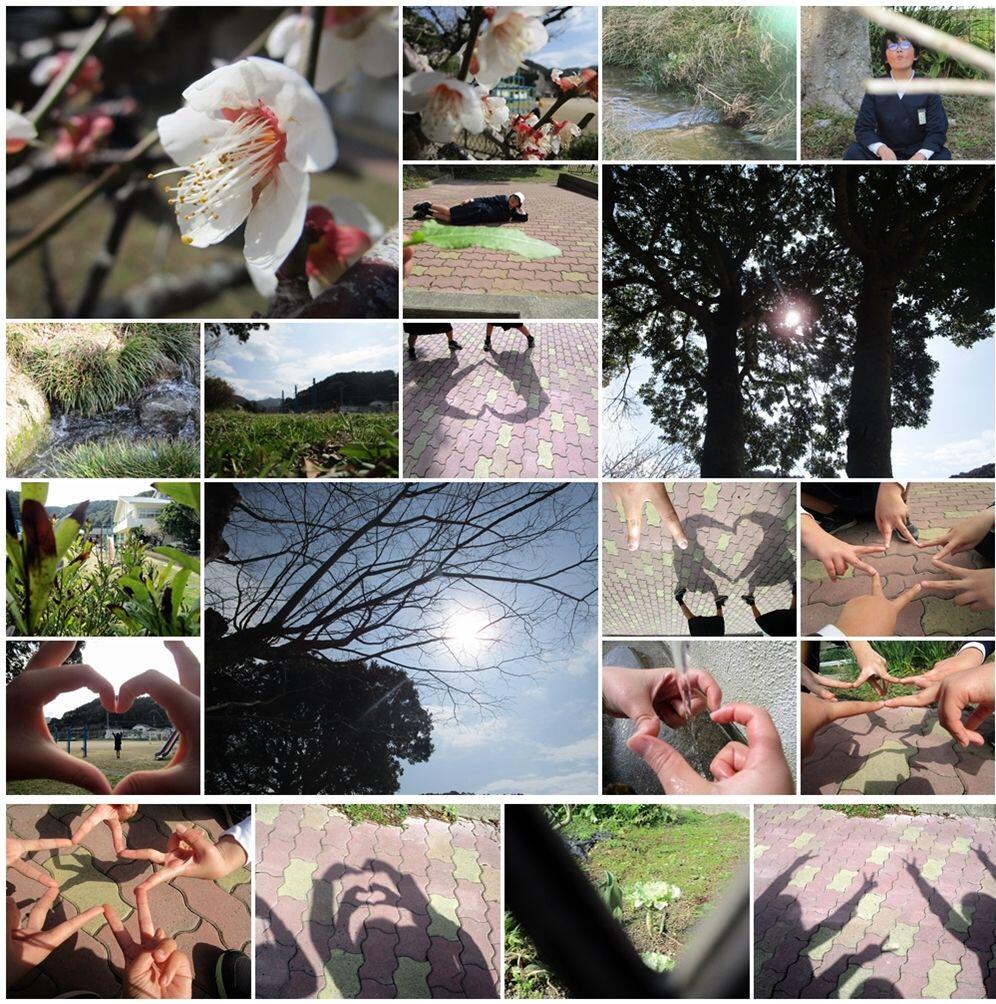

今日は、春らしい写真や楽しい写真をいっぱい撮影することができました。

2月8日(水)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、イワシの蒲焼き、里芋の味噌汁、野菜ソテーです。

<里芋>

サトイモ(里芋)はサトイモ科の植物の塊茎(かいけい)と肥大した地下茎の総称です。この肥大した地下茎を主に食用としています。インド東部からインドシナ半島が原産で、現地ではタロイモと呼ばれています。日本でも縄文時代から栽培され、ジャガイモやサツマイモがそれほどメジャーではなかった江戸時代までは、芋の主役だったといわれています。里芋の生産が多いのは千葉県と埼玉県です。続いて新潟県、栃木県などですが、全国的に見て関東での生産量がとても多い野菜と言えます。(出典:旬の野菜百科)

〈昼休み〉

今日はとってもいい天気でした

2月7日(火)

今日の給食のメニューは、黒糖パン、冬野菜のグラタン、白菜スープ、ポンカンです。

<グラタン>

グラタンは、フランスのドーフィネ地方で生まれた郷土料理が原形といわれており、料理の表面が焦げる程度までオーブンなどで調理する料理です。グラタンは調理法の名称でもあり、フランスではマカロニを入れたグラタンだけでなく、デザートを意味することもあります。日本でグラタンとされているのは「具材にベシャメルソースをのせ、チーズやパン粉をかけてオーブンで焼きあげたもの」であり、具材は魚介類や鶏肉、野菜など様々です。グラタンの語源はフランス語のgratter(グラッター)で、削り取ることを意味します。元々グラタンは表面に焼き色がついた薄い膜を作る料理法の名前とされていました。その料理法で調理した際に、鍋や皿にこびりついてしまったものを「こさぎ取る」必要があったことが、グラタンの名前が付いた由来といわれています。(出典:ちそう)

2月6日(月)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、しゅうまい、麻婆豆腐、中華和えです。

<ニンジン>

ニンジンは冬野菜の代表選手です。冷涼な山岳地帯で生まれた野菜で、寒さに負けない強さを持った野菜です。βカロテンという人間の体の発育、目や皮膚・粘膜の健康、風邪などの感染症などに対する抵抗力、がんや老化防止など健康に欠かせない栄養素を持っている野菜です。ニンジンの生産は北海道、千葉県、徳島県などが主な産地で、北海道と千葉県で全国の半分近くを作っています。春から夏にかけては徳島県、千葉県、青森県や長崎県が多く生産し、秋は主に北海道で収穫されています。また、冬には千葉県をはじめ長崎県や愛知県で収穫されています。(出典:旬の食材百科)

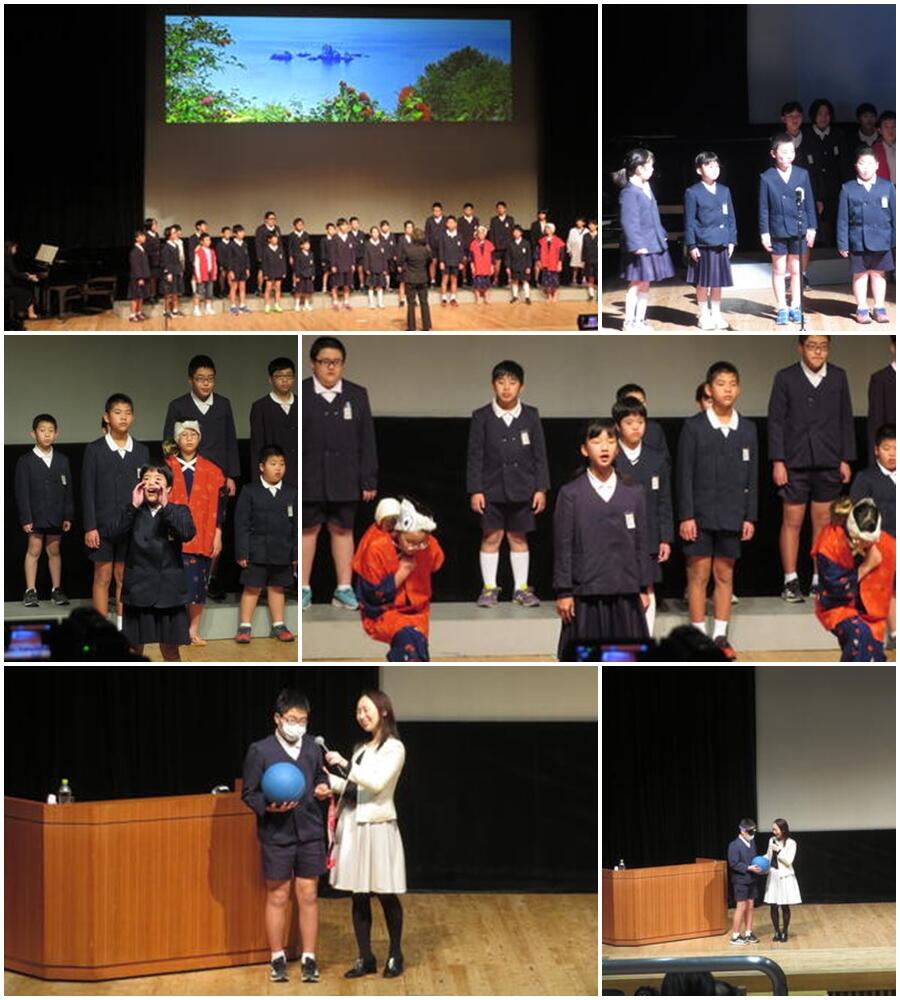

〈2月4日青少年健全育成・教育推進フォーラム〉

天草小学校の3年生から6年生の29人で参加しました。天草小学校開校当時からの伝統である合唱を中心としながら、天草町での体験学習の成果を演劇を交えて発表しました。子どもたちは練習の成果を発揮し、のびのびと表現しました。美しい歌声に加え、練習以上に心がひとつにできた瞬間でした。会場のみなさんから大きな拍手と感動のメッセージをいただくことができました。 中学校の今福先生にエーデルワイスと宝島の2曲を伴奏していただきました。音楽会同様ありがとうございました。

〈ゴールボール銅メダリスト浦田理恵さんの講演〉

これまでの経験から、素晴らしい話そして言葉を聞くことができました。ステージに上がって浦田さんとトークした天草小学校児童も素晴らしかったです。

〈月足さおりさんコンサート〉

「いのちの音色を響かせたい」というテーマで8曲演奏いただきました。生まれつき仙骨がなく、成長と共に体が不自由に。もともと両手で演奏されていましたが、現在は左手のみで素晴らしい音楽を奏でられます。音楽に思いが込められて、素晴らしい時間を過ごすことができました。今回は天草小学校読み聞かせの会「ひよっこの会」の方にご協力いただきました。絵本の世界と音楽の世界がコラボして、感動の時間に彩りが添えられました。

2月3日(金)

今日の給食のメニューは、セルフ恵方巻、玉子焼き、大豆の五目煮です。

<節分給食>

今日は節分です。節分は季節が変わる頃に起きがちな病気や火事、地震などの災害は鬼が持ってくると昔は信じられていました。そのため節分の日には「鬼は外、福は内」のかけ声で豆まきをして、歳の数だけ豆を食べ、家から鬼を追い出したり、鬼が臭くて嫌うイワシの頭をヒイラギの枝に刺して玄関に置き、鬼が家に入ってこないようにしたりしていました。今日のメニューにも登場する恵方巻は、恵方を向いて食べるとよいとされています。2023年節分の恵方は、南南東です。

<1・2・3年豆まき>

1・2・3年は、体育館で豆まきをしました。

<1年生 恵方巻をパクリ!>

2月2日(木)

今日の給食のメニューは、ココアパン、手作りかき揚げ、うどん、ブロッコリーサラダです。

<ブロッコリー>

ブロッコリーはアブラナ科の野菜のひとつで、原産地は地中海沿岸といわれています。日本へは明治時代に導入されましたが、本格的に需要が伸びたのは1980年代からです。栄養価の高さと用途の多様さなどで需要が増え、生産量は増加傾向にあります。現在は品種改良が進み、一年を通じて国産のブロッコリーが出回っています。栄養価としては、体内でビタミンAに変わるβ-カロテンや、ビタミンB群・C・Eなどを多く含んでいます。ビタミンAは、感染症を防御する皮膚や粘膜の機能を維持するはたらきがあります。ビタミンCは免疫機能を整え、肌を健康的に保つはたらきがあります。また、貧血予防に効果のある鉄のほか、DNAの合成に関わる葉酸も含んでいます。(出典:知ろう!食べよう!ブロッコリー大好き!)

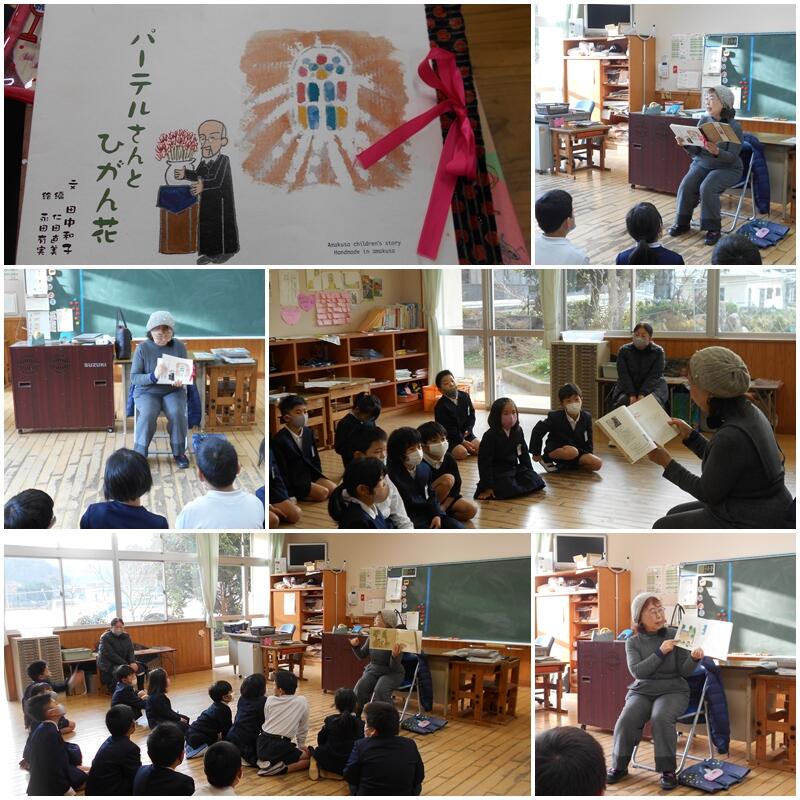

<パーテルさんとひがん花>

今日は、仁田直美さんによる1・2年生の読み聞かせでした。お話は「パーテルさんとひがん花」という大江教会のお話でした。この文を書かれた方は、仁田直美さんのお母さんで、編集されたのは仁田直美さんです。秋田県からお母様がおいでになり、大江教会に行かれたときに、ひらめいて執筆されたそうです。心あたたまるお話でした。仁田さんいつもありがとうございます。ところで、2月6日(月)には、「月足さおりさんのコンサート」が本校多目的ホールであり、そのときも仁田さんをはじめとする「ひよっこの会」の皆さんによる「さくらいろのりゅう」の読み聞かせがあります。みんな楽しみにしています。

<4年生 下田見学>

今回も天草市学芸員の鵜飼さんにガイドをして頂き、4年生が下田の海岸を見学しました。驚いたのは、海岸の貝の名前を鵜飼さんに子供たちが尋ねると全部名前を知っておられ、教えて頂いたことです。やはり専門家の先生は違いますね。鵜飼さん今回も寒い中、校外学習にご協力頂き、ありがとうございました。

<今日のかめかめクラブ>

今日は影にこだわった写真を多く撮りました。また、地面にカメラをおいて撮影するとコンパクトデジカメなのに一眼レフで取ったように背景がぼけることも分かりました。明日は節分です。少し暖かくなり、川にはカワムツが元気に泳いでいました。

2月1日(水)

今日の給食のメニューは、カレーピラフ、魚のチーズ焼き、レタスのコンソメスープ、フルーツヨーグルトです。

<ピラフ>

トルコ料理は、フランス料理・中華料理とならぶ世界3大料理です。トルコ料理のなかでも広く名が知られているのがピラフ(ピラウ)ですが、同じような料理は中近東・地中海周辺で幅広く食されています。トルコでは基本的に料理の付け合わせとして供されるため、具の入っていないシンプルなピラフも一般的です。タンザニアではピラウ、インドではプラオ、イランではポロウといった同様のルーツを持つ料理が知られています。トルコのピラウはヨーロッパに伝わり、フランス料理のピラフとなりました。各国で古くから親しまれているピラフは、パエリア・リゾットとともに世界三大米料理の一つに数えられています。(出典:TURKISH Air&Travel)

1月31日(火)

今日の給食のメニューは、パインパン、ハムエッグ、ラビオリスープ、マカロニサラダです。

<よくかんで食べよう>

みなさんは、自分が何回噛んで食事をしているか数えたことはありますか。この機会に是非一度数えてみましょう。今日はよくかんで食べることの良さを4つ紹介します。①消化を助ける。(食べものがすりつぶされて小さくなり、唾液と混じることで消化されやすくなります。)②太りすぎを防ぐ。(よく噛むことで満腹感を感じやすくなり、食べ過ぎを防ぐことができます。)③脳の働きを活発にする。(脳への血流がよくなり、脳が元気に働き始めます。)④歯を強くする。(よく噛むことで唾液の分泌が促されます。唾液は口の中をきれいにして、歯と歯茎を健康にしてくれます。)無意識に早く食べてしまう習慣がついている人は、意識してゆっくりよく噛んで、味わいながら食事をするように心がけましょう。そうすることは、成人病を予防することや歯や歯茎の健康を保つことにつながり、ひいては健康寿命を伸ばすことになるのではないでしょうか。

<天草市教育委員会訪問>

今日は天草市教育委員会から14名の方がおいでになりました。まずは、歌声タイムで「碧の子守唄」の歌を聴いて頂きました。そのあと1年生は外国語科、2年生は道徳、3・4年生は体育、5年生は算数、6年生は社会科の授業を参観して頂きました。

今日で1月は終わります。まだまだ寒いですが、春の訪れを感じる天草小です。

<久々登場!かめかめクラブ>

何だかメンバーが増えているような・・・・

1月30日(月)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、魚のマヨネーズ焼き、白菜の味噌汁、ひじきの油炒めです。

<マヨネーズ>

マヨネーズの発祥については、18世紀半ば、フランスのリシュリュー公爵が地中海のメノルカ島(現スペイン領)のマオンという港町で「オリーブ油と卵黄とレモン汁」を混ぜたソースをかけた肉料理を食したところ、大変おいしかったためそのレシピをパリに持ち帰り、これがその後、ヨーロッパ、アメリカ等へ普及したとの説が有力です。ものもとの語源はマオンのソース(Salsa de Mahonesa(マオネーサ))という意味で、これがフランス語でマオンネーズ(Mahonnaise)、英語でマヨネーズ(Mayonnaise)となりました。日本で初めてマヨネーズが製造・販売されたのは1925年(大正14年)です。戦前は高級品で生産量も少なかったのですが、特に戦後の高度経済成長期には食の洋風化に伴い飛躍的に生産量と消費量が伸びて、家庭の欠かせない調味料として定着していきました。(出典:全国マヨネーズ・ドレッシング類普及協会)

1月27日(金)

今日の給食のメニューは、Myおにぎり、鯛のあおさ焼き、イ草そうめん汁、蓮根のきんぴらです。

<あおさペーストと鯛>

今日のあおさペーストは、前回に続き大江の川端水産が無償提供してくださったものです。天草の海の香りを感じて欲しいと思います。また、鯛は天草市からの無償提供によるもので、天草市の魚を食べて、水産業を元気にしたいとの目的があります。同時に児童生徒の食育の推進をはかるという目的もあります。そうしたご厚意に感謝しながら味わって食べたいですね。さらに今日は「給食記念週間」の取り組みのひとつである「Myおにぎり」の日です。おうちの方に作り方を教えて頂いたり、作るのを手伝って頂いたりしたおにぎりを持参します。今年はどんな「Myおにぎり」が登場するか楽しみです。

<Myおにぎり:1~3年>

<小中連携6年生国語研究授業>

1月25日(水)に予定されていた6年生国語の小中連携研究授業は、路面凍結による臨時休校となり、本日2時間目に実施されました。中学校から校長先生をはじめ4名の先生方においでいただき、授業を参観していただきました。「これから社会を生きてくうえで大切なことを考え、おうちの人に伝えよう」という単元で「メディアと人間社会:筆者 池上 彰」「大切な人と深くつながるために:筆者 鴻上 尚史」の二つの文章の内容を理解し、優れた表現を学び、自分でも文章を書くことをゴールとした学習です。途中、教師用タブレットのネットワーク接続が切れるというトラブルはありましたが、子供たちは最後まで集中し、タブレットを使って、ともだちの書いた文書にコメントを書き込むなどして意見交換をすることができました。

<校内縄跳び大会(短縄)>

3時間目には体育館で、校内縄跳び大会がありました。これまで体育の授業だけでなく、家でも練習するなどしながら記録更新や難しい技にも挑戦して身に付けてきました。最後には各学年の縄跳び名人の高度な技の紹介もありました。昨年にくらべ一年間で驚くほど上達した人も多く、びっくりしました。

<ぶどう苗植え>

高浜ぶどう会の皆さんにお世話になり、6年生がぶどうの苗植えに5時間目に挑戦しました。本来は学校近くのぶどう棚に行って作業をする予定でしたが、あまりにも気温が低いため、ぶどう会の皆さんが苗木やポットを体育館まで運んでくださっての作業となりました。剪定したぶどうの枝の切り口に木工用ボンドやオレンジ色のオーロラソースのようなゲル状のものを塗ると切り口が腐らず、塗らなかった部分から根が出るそうです。(よく分かっていないのに分かっているかのような説明をしてすみません。)ポットに植えた苗はしばらく育てて頂いて、やがては子供たちが自宅近くに植えて育てる計画のようです。ぶどう会の皆さん、寒いなか、ご指導頂き、ありがとうございました。

1月26日(木)

今日の給食のメニューは、かぼちゃパン、ミートスパゲッティー、フレンチサラダ、手作りゼリーです。

<昭和44年頃の給食>

今日は、昭和44年頃の給食を再現したものです。この頃の給食までは脱脂粉乳が出されていました。戦後アメリカから送られてきた脱脂粉乳を湯で溶かしたものが給食で出されていました。食べるものが少なく、栄養が足りていなかった日本人にとっては、手軽にタンパク質やカルシウムをとることができるものでした。しかし、「あまりおいしいものではなかったよ。」という話をよく聞きますね。脱脂粉乳から牛乳に変わったのは昭和45年以降です。

<児童朝会>

今日は1月の月目標反省でした。各学年代表児童の発表のあと、あまくさ運動と感想発表を行いました。

<給食集会>

校内給食週間に合わせ、4時間目に給食集会が行われました。校長先生のお話やクイズ、給食委員会の電子紙芝居、感想発表が行われたあと各教室にもどり給食センターの方への感謝の手紙を書きました。

<中学校体験入学>

午後には、中学校体験入学があり、6年生が天草中学校に行きました。保護者の方々とともに中学校からの説明を聞いたあと、中3の社会、中2の理科、中1の音楽の授業を参観させていただきました。そのあと生徒会からの説明と部活動体験がありました。6年生は中学校生活についてイメージ化でき、期待をふくらませることができました。中学校の皆さん、ありがとうございました。

1月25日(木)

路面凍結箇所が多く、本日は臨時休校となりました。福連木方面は前回より凍結箇所も多く気温も今朝は-5℃ぐらいでした。また下田から大江にかけても凍結箇所が多く、児童の安全を第一に考え休業日としました。以下は高浜から大江軍浦方面の朝の様子です。

午後になり、凍結箇所は減っております。バス運行会社と学校職員が現地に出向き、現在の路面状況を確認しているところです。明日の登校については、これから小・中学校で検討し、その結果はメール配信をしますので、メールのチェックをお願いします。また、ホームページのトップにも掲載しますのでそちらをご覧頂いても結構です。

1月24日(火)

今日の給食のメニューは、コッペパン、鯨メンチカツ、ミルクスープ、キャベツのサラダ、イチゴのジャムです。

<昭和27年頃の給食>

給食週間特別献立2日目です。2日目の今日は、昭和27年頃の給食をアレンジして再現したものです。そのころの代表的な献立は、「コッペパン、イチゴジャム、ミルク(脱脂粉乳)、鯨肉の竜田揚げ、千切りキャベツ」のようなものでした。その頃は今と違って毎日がパンの給食でした。また、鯨がよく給食で食べられていました。今日は特別に鯨のメンチカツがメニューに加えられています。

<読み聞かせ>

今日の5・6年生の読み聞かせは、学校応援団としても丸付けなどお世話になっている平畑さんにして頂きました。お話は「中村 哲 物語」でした。終わりが見えない戦争や、大干ばつに苦しむアフガニスタンやパキスタンで医療支援を行っていた医師の中村哲先生のお話です。先生は、飢餓によって次々に命を落とす子どもたちを前に、白衣を脱ぎすて井戸を掘り、用水路を作りました。そのことによって、65万人もの命を救われました。どんな時にも「命を守る」ために力を尽くした哲先生の生き方に触れて子供たちは自分たちの生き方を見つめるよい機会になったと思います。平畑さんいつもありがとうございます。

<卒業生から学ぶ全校道徳>

全国中学生人権作文コンクール熊本県大会最優秀賞(熊本地方法務局長賞)を受賞した本校卒業生で、現在天草中学校2年生の西島美桜さんとそのお母さんをお迎えし、「卒業生から学ぶ全校道徳」が5時間目にありました。美桜さんの作文発表に続き、お二人に対する児童や職員からの質問にお答え頂きました。その回答から職員も児童も、「周囲の人の優しさを感じ取り、感謝すること」や「困難に負けず努力し、明るく前向きに生きること」「うまくいかないことを他人のせいにしないこと」などの大切さなど多くのことを学ばせて頂きました。美桜さん、お母さん、私たちのために、これからよりよく生きていくための多くのヒントを与えて頂き、ありがとうございました。

<突然の吹雪>

寒気団の南下に伴い、本日午後には天草地方にも吹雪が舞いました。その吹雪の中でも子供たちは運動場に出て、元気に走り回っていました。

1月23日(月)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、鮭の塩焼き、栄養すいとん、香味和えです。

<はじまりの給食>

1889(明治22)年、山形県鶴岡町(現・鶴岡市)の大督寺というお寺の中に建てられた私立忠愛小学校で、無償で昼食を用意したことが、日本における学校給食の起源とされています。その頃のメニューは、おにぎり、塩鮭、菜の漬物といったものだったようです。今日はその中から鮭の塩焼きを取り入れてあります。

<ウェルカムソング>

今日は、作曲家の上田 益さんとレクイエムコンサートの担当者の方々がおいでになりました。♪碧の子守唄♪地球(ほし)とタンポポ♪SAKURA♪福連木の子守唄の4曲をウェルカムの気持ちを込めて子供たちは一生懸命歌いました。特に「碧の子守唄」は上田 益さんが作詞・作曲された歌でもあり、喜んで頂けたのでよかったです。

1月20日(金)

今日の給食のメニューは、ワカメご飯、イワシのかりかりフライ、太平燕、ひじきサラダです。

<食育の日:熊本>

今日は食育の日で、熊本の郷土料理「太平燕(たいぴーえん)」をメニューに加えました。この太平燕は熊本の中華料理店や家庭でも定番の一品で、春雨をメインに、炒めた野菜や豚肉、エビ、たけのこ、かまぼこ、しいたけなどを入れた具沢山の中華風春雨スープのことで、その上にはゆで卵を揚げたものがのっているのが特徴です。中国福建省福州の家庭で盆や正月、その他の祝い事など特別な日に食べるスープ料理がルーツとされています。明治時代後期、福建省から長崎、熊本にわたってきた華僑が伝えたといわれていますが、中国の高級食材の燕の巣の代わりに揚げたゆで卵(表面にしわがでた様が、燕の巣のイメージ)を、フカヒレの代わりに春雨を使って作ったスープが始まりという説があります。福州(現在の福建省都)ではこの卵を太平卵(タイピーノン)と呼び、それを食べられると安泰に暮らせると伝えられていて、縁起のよい料理とも言えます。(出典:農林水産省 HP「うちの郷土料理」)

1月19日(木)

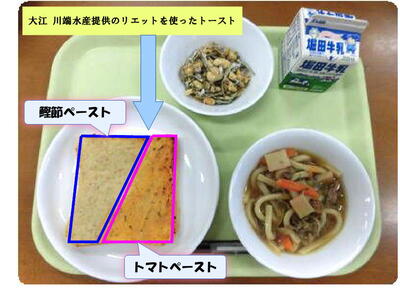

今日の給食のメニューは、天草の恵みペースト、肉うどん、いりこナッツです。

<天草の恵みペースト>

天草の恵みペーストは、大江の川端水産が無償で提供してくださった「鰹節ペースト」と「トマトペースト」をマヨネーズで伸ばして食パンに塗り、焼いたものです。天草町の子供たちにぜひ食べて欲しいということで提供してくださっています。給食センターでも初めての取り組みです。以下は給食センター作成のリーフレットです。

<今日のかめかめクラブ>

1月18日(水)

今日の給食のメニューは、天草大王の親子丼、里芋の味噌汁、切り干し大根の酢の物です。

写真提供:熊本県農業研究センター

<地場産品無償提供:天草大王>

今日は天草大王の親子丼です。天草大王を育てられている農家の方を応援するとともに天草大王のおいしさを皆さんに伝えるために献立に取り入れました。天草大王はふつうの地鶏よりも2倍の時間をかけて大切に育てられています。歯ごたえがあり、うまみもたっぷりです。天草大王は大型の地鶏で、オスの背丈は90cm、体重は7kgもあります。

<今日もかめかめクラブ>

今日もかめかめクラブの皆さんが写真を撮ってくれました。普段見慣れた運動場の光景も、視点を変えて写真で切り取ると不思議な感じがしますね。

1月17日(火)

今日の給食のメニューは、米粉パン、ジャガイモの手作りコロッケ、冬野菜のコンソメスープ、ほうれん草のサラダです。

<コンソメスープ>

コンソメは日本語で「完成された」という意味を持ち、フランスではそのまま飲んでもおいしいスープとして定着しています。原料となる肉や香味野菜、ハーブなどを長時間煮込み、調味料で味付けしたものを濾して作ります。コンソメと似たものに「ブイヨン」があります。ブイヨンとは、肉や野菜を長時間煮込んで作る「だし」を指します。コンソメが「調味料で味付けをしたスープ」であるのに対して、ブイヨンは「味付けする前の状態のもの」という違いがあります。(出典:DELISH KITCHEN)

<クラブ活動>

今日は子どもたちも楽しみにしていた2時間続きのクラブ活動で、しかも3年生のクラブ見学も兼ねていました。それぞれのクラブが楽しそうな活動を企画し、実施していました。

<今日もかめかめクラブ>

1月16日(月)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、シュウマイ、八宝菜、中華和えです。

<ごま油>

「サラダ油」「オリーブオイル」とともに家庭でもよく使われるごま油ですが、一般的に「ごま油」といえば「焙煎ごま油」です。高温で長く焙煎するほど色が濃くなり、特有の香ばしい香りが強まります。ごま油は中華料理にはもちろん、いろいろな料理に使える万能な油で、他の食用油と比較して空気や光、熱の影響を受けにくいため風味も長持ちするという特徴があります。ごま油の主成分は、リノール酸とオレイン酸です。これらの不飽和脂肪酸はコレステロール値を下げ、血管を強くしてくれる効果があります。さらに、ごまリグナンという特有の微量成分を含んでいます。これはポリフェノールやカテキンと同じ抗酸化物質です。セサミンがその代表例で、抗酸化作用があり、活性酸素からのダメージから細胞を守る効果があります。

<地震津波避難訓練>

今日の5時間目に地震津波避難訓練がありました。まず、地震発生後に机の下に避難しました。その後、「地震に伴って津波が発生した。」という想定で1次避難場所であるサッカーゴール前に避難し、それからさらに安全な第2次避難場所である学校横の山に避難しました。みんな真剣に訓練に取り組むことができました。

<今日のかめかめクラブ>

1月13日(金)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、豆腐入り松風焼き、お雑煮、カブのなますです。

<お正月献立>

家庭でお節料理を食べる機会が減っているということもあり、今日の給食はお正月献立です。松風焼きとは、和菓子の松風のような見た目をした料理の事で、おせち料理としても使われています。おせちに入る縁起物の一つとしての松風焼きには、表面にだけケシの実をまぶし、裏には何もない状態の食べ物であることから、『裏には何もない。隠し事のない正直な生き方ができるように』という前向きな意味が込められています。雑煮は、一年の無事を祈り、正月に食べる伝統的な日本料理です。紅白なますは、めでたさの象徴としてお祝い事全般に使われます。

<児童朝会>

天小タイムの時間に児童朝会がありました。各学年代表の児童が冬休みの想い出や3学期の目標を発表してくれました。どの人も漢字や計算、縄跳び、給食などについて明確な目標を立てていました。自分で立てた目標に向かって努力し、実りある3学期にして欲しいと思います。

<ひさびさの雨>

今日は久々の雨でした。かめかめクラブの人たちが昼休みや掃除の様子を写真に撮ってくれました。6年生は音楽室で「ふるさとカルタ」をしていました。2月には「ふるさとカルタ大会」も開かれるので、その練習にもなると思います。少ない人数ですが掃除も「無言掃除」でがんばっています。

1月12日(木)

今日の給食のメニューは、コッペパン、白身魚フライ、マカロニのクリーム煮、レタスわかめサラダです。

<コッペパンのコッペはフランス語?ドイツ語?>

コッペパンの「コッペ」の由来は諸説あるようす。よく知られているのがフランス語説です。クッペとはフランス語で「切られた」という意味で、バゲット系のパンの一種に、中心部に大きな切れ込み(クープ)が入ったクッペ(coupe)というものがあります。バゲットより長さがはるかに短いそのクッペの形は、たしかにコッペパンに似ています。一方、ドイツ語で「山形」を意味するコッペ(Koppe)に由来したという説もあります。ただし、語源は海外でも、コッペパン自体は日本オリジナルのパンです。戦後、小麦粉と脱脂粉乳で作られたコッペパンが給食で出されるようになってから広く普及しました。(出典:フーディストノート)

<きょうもかめかめクラブ>

きょうもかめかめクラブの人たちが、昼休みに写真を撮ってくれました。

1月11日(水)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、筑前煮、ぜんざいです。

<鏡開き>

お正月は年神様をお迎えする行事であり、その年神様の依り代(よりしろ)となるのが鏡餅ですから、年神様がいらっしゃる間は食べてはいけません。年神様がいらっしゃる松の内(1月1日~1月7日)が明けた11日に鏡開きをします。しかし、関西など松の内を15日とする地方では、鏡開きを15日または20日に行う場合が多いようです。鏡餅は単なるお供え物というよりも、年神様が宿るところだと考えられているため、鏡餅を開くことで年神様をお送りするという意味もあります。もともと武家から始まった行事なので切腹を連想させるため、包丁などの刃物で切るのは禁物で、手で割り砕くか、槌(つち)で開くようになりました。また、「割る」という表現も縁起が悪いので、末広がりを意味する「開く」を使うようになり、「鏡開き」となりました。(出典:All About 暮らし)

<かめかめクラブ>

今日もかめかめクラブの人たちが写真を撮ってくれたので紹介します。

学校で飼っている動物たちも元気です!

花もたくさん咲いています!

そして、何より元気な私たちです!

1月10日(火)

今日の給食のメニューは、ミルクパン、手作り卵焼き、ポークビーンズ、白菜とリンゴのサラダです。

<卵焼き>

ふわっふわの卵焼きが焼ける方法があります。次の3つのコツさえマスターすれば、だれにでもできます。コツ①卵液は3回こして、キメ細やかにする。コツ②卵焼き器は強火でよく熱しておく。コツ③卵液は3回に分けて流し入れる。また、卵焼きの側面もしっかり焼くと、よりきれいに仕上がります。さらに、ふきん(ペーパータオル)で包み、粗熱がとれるまで冷ましてから切るとよいそうです。(出典:FOODIE)

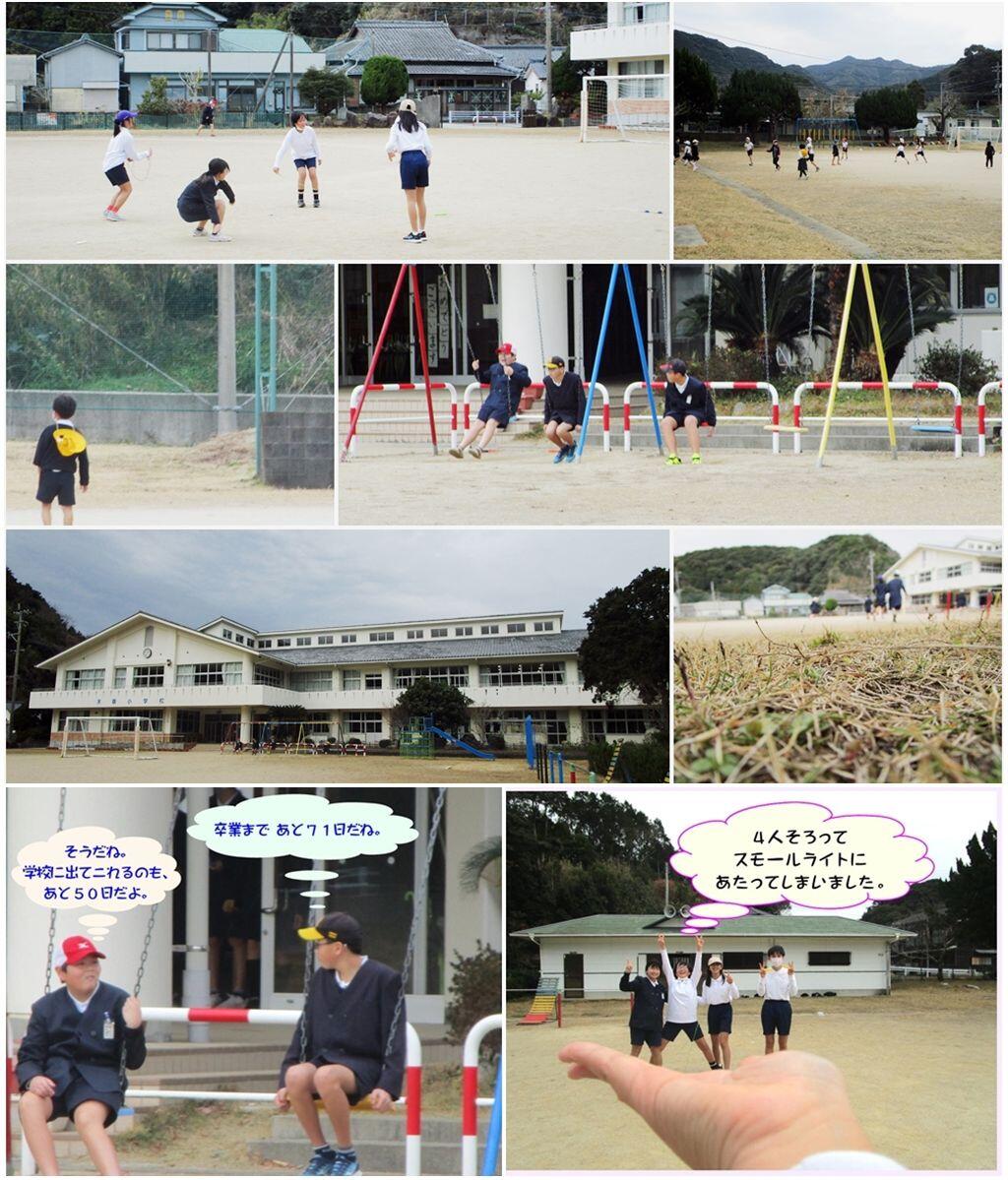

〈三学期の始業式〉

52日間の三学期が始まりました。今年はうさぎ年です。うさぎは跳ねることから「飛躍の年」と言われています。天草小学校にとっても飛躍の年になるよう努めていきたいと思います。

うさぎにちなんで、始業式では、鳥取県の民話「因幡の白うさぎ」の話を紹介しました。このお話を通して、「うそをついたり、人をだましたりしてはいけないこと」「人に優しくすることの大切さ」「正しい知識をもつことの大切さ」など、生きていく上での大切なことを児童に話をしました。

その上で、三学期は寒いので①「健康に気をつけよう。(体力を付けよう。)」②「3月24日の卒業式に向けても、歌うことや遊ぶことなどを通して、心の絆を深めよう。」と話をしました。子どもたちはしっかり話を聞いていましたので、ますます三学期が楽しみです。

1月8日(日)

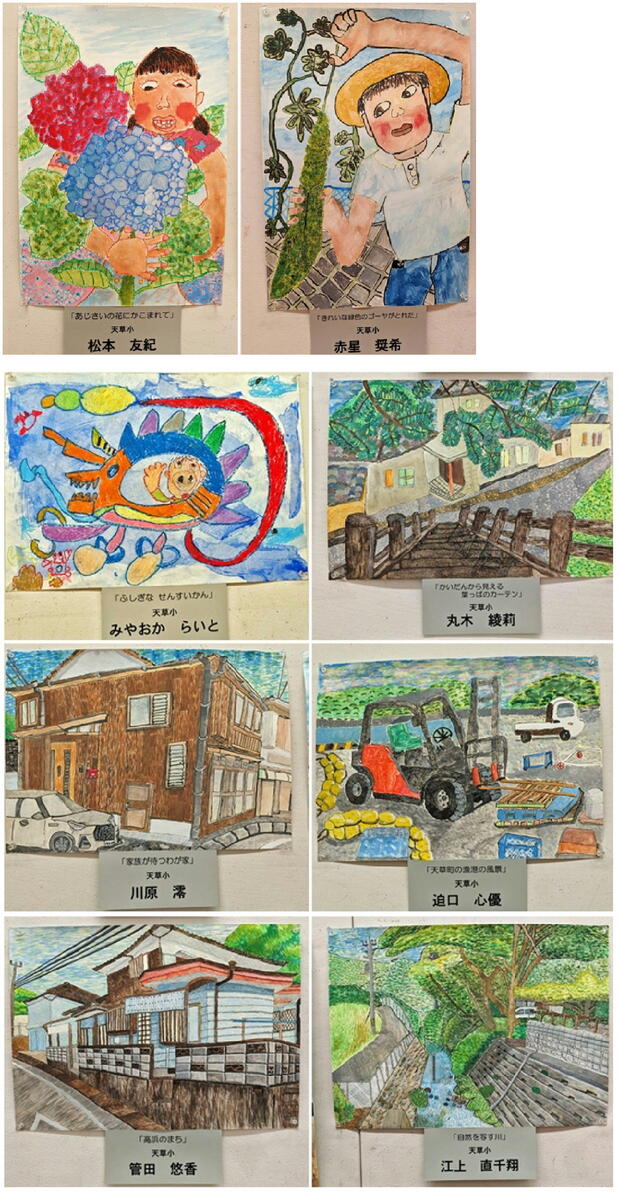

<第76回熊日学童スケッチ展>

1月5日から9日まで。県立美術館分館第一展示室で第76回熊日学童スケッチ展が行われています。今年も本校児童の作品が入賞しました。ご指導いただきました伊野先生、塚原先生、ありがとうございました。

1月6日(金)

<春の七草>

人日(じんじつ)の節句(1月7日)の朝に、7種の野菜(セリ・ナズナ・ゴギョウ・ハコベラ・ホトケノザ・スズナ・スズシロ)が入った「七草粥」を食べると邪気を払い万病を除くと古くから言い伝えられてきた風習があり、この七草粥に用いる7種の野菜や野草を「春の七草」といいます。本来は旧暦の節句なので、現在の新暦では2月辺りに行われていた行事です。現在の新暦のこの時期ではこの七草を摘むのが実際には時期が早いため、容易ではありません。この七草のうちスズナはカブ、スズシロは大根なので容易に入手できます。セリも元々は野草でしたが、現在は養液栽培された物が通年出回っています。栽培物はぱっと見はミツバと似ていますが、ミツバが葉が3枚なのに対し、セリは5枚なので区別しやすいです。あとは身近に生えている野草ですが、ナズナはぺんぺん草、ゴギョウ(御形)はハハコグサ(母子草)、ハコベラはハコベのことです。注意が必要なのはホトケノザ(仏の座)で、一般的にホトケノザと呼ばれている野草はシソ科の野草であり、別種です。春の七草のホトケノザはコオニタビラコ(小鬼田平子)と呼ばれるキク科の野草です。(出典:旬の食材百科)

1月4日(水)

1月1日 元旦

明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いします。

今年はうさぎ年です。飛躍の年になりますように!

12月30日(金)

<あまくさロマンティックファンタジー2022>

あまくさロマンティックファンタジー2022が現在開催中です。天草町では、下田温泉、白鶴浜海水浴場、大江教会・ロザリオ館の3カ所がエントリーしています。イルミネーションツアーに出かけてみませんか。

下田温泉(足湯)

白鶴浜海水浴場

大江教会・ロザリオ館

12月28日(水)

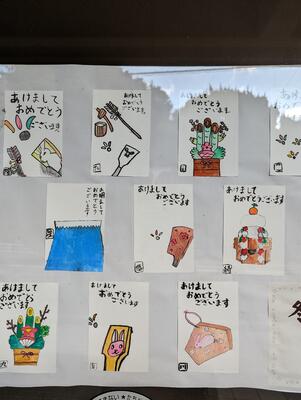

5年生が、みんなで書いて児童玄関に張ってくれました。2022年もたくさんの方々にお世話になりました。皆さん良いお年をお迎えください。

12月23日(金)

今日の給食のメニューは、チキンライス、星のコロッケ、野菜スープ、ガトーショコラです。

<ガトーショコラ>

ガトーショコラはフランス語で、直訳すると「焼いたチョコレート菓子」という意味になり、本来は焼いて作ったチョコレート菓子全般を指します。日本では、チョコレートを生地に混ぜ込んで焼いたケーキがガトーショコラと呼ばれています。焼いたチョコレート菓子の発祥は1700年代のフランスまで遡ります。日本では、1980年代に入ってから日本風のアレンジがされるようになり、現在日本で親しまれているガトーショコラが出来上がりました。(出典:The Okura TOKYO)

<2学期終業式>

2時間遅れの遅延登校になったものの、本日無事終業式を迎えることができました。2学期もたくさんの方々にお世話になりながら、子供たちは確かに成長してくれたのではないかと思います。各学年代表児童の発表からもそのことを伺い知ることができました。特に「冬休みは、親の手伝いをしっかりしたい。」「みんなで支え合って、卒業の日を迎えたい。」など、しっかりした目標をもっている人もいて、心の成長を感じることができました。2023年もみんなにとって良い年でありますように!

12月22日(木)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、イワシ丸干し、カボチャそぼろ煮、ほうれん草のゆず和えです。

<冬至献立>

今日は冬至です。冬至の日は、北半球では一年のなかで昼の長さがいちばん短く、夜の長さがいちばん長い日となります。冬至の日によく行われている風習は、次の3つです。 ①「ん」がつく食べ物を食べる。②柚子湯(ゆず湯)に入る。③かぼちゃを食べる。①については、「いろはにほへと」が「ん」で終わることから、「ん」には今後良い事が巡って来るという一陽来復の願いが込められています。そのため、冬至の日には「ん」のつく食べ物を食べる風習があります。具体的には「レンコン」や「にんじん」「きんかん」など、「ん」が2つ重なる食材が縁起が良いとされています。③もかぼちゃは保存がきく上、別名「南瓜(なんきん)」で「ん」が2つ重なることからも、冬至の日に食べられていると考えられています。(出典:yahoo japanニュース)

<五木村とのリモート交流>

本日、五木東小学校とのリモート交流がありました。交流が始まって5年目となります。平成30年には夏休みに天草小から五木村に5・6年生が行きました。令和元年には五木東小学校から天草町に来て頂きました。しかし、令和2年度からはコロナ禍で直接交流ができなくなり、リモート交流となりました。今年度は、天草小から行く予定でしたが、やはりコロナウイルスの感染拡大により直接交流が中止となり、リモート交流となりました。今日は福連木の子守唄と五木の子守唄をお互いの学校が披露しました。また学習したことや地域の特産品の紹介を行いました。また、夏の交流で作るはずだった檜の椅子の材料をもらって5・6年生がおうちのかたと作ったことを紹介したり、五木東小から送って頂いたプランターボックスのお礼を言ったりしました。平成5年度は、リモートでなく、実際の交流ができることを願っています。五木東小の皆さん、五木村役場の皆さん、天草町地区振興会のみなさん、天草支所の皆さん大変お世話になりました。

12月21日(水)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、サバのソース煮、きのこの味噌汁、五目きんぴらです。

<サバ>

サバはスズキ目サバ亜目サバ科サバ属に分類される魚の総称で、一般に流通しているサバにはマサバ(真鯖)とゴマサバ胡麻鯖)、そしてノルウェーなどから輸入されている大西洋サバ(ノルウェーサバ)があります。サバは日本各地で漁獲されていますが、サバ類全体の水揚げ量で見ると、平成22年では茨城県が最も多く、次いで長崎県、静岡県と続きます。サバは非常に脂質に富んだ魚ですが、中でも多価不飽和が群を抜いて多く含まれています。EPAやDHAに代表される多価不飽和脂肪酸は悪玉コレステロールや中性脂肪を減らし、逆に善玉コレステロールを増やす働きがあり、動脈硬化の予防、改善や脳卒中や高血圧などの生活習慣病から身体を守ってくれます。またビタミンB12も多く含まれており、悪性貧血の予防や肩こりの解消に効果があると言われています。(出典:旬の食材百科)

<5年生 絵手紙>

5年生が絵手紙の年賀状を一生懸命描いていましたので紹介します。みんな集中して黙々と取り組んでいました。

<2年生 クリスマスツリー>

2年生は米松の大きな松ぼっくりを使ってクリスマスツリー(クリス松ツリー?)を作っていました。仕上がりがとてもきれいで、子供たちも満足していたようです。明日は家に持って帰ります。お楽しみに!

12月20日(火)

今日の給食のメニューは、丸パン、シューマイ、焼きそば、ひじきサラダです。

<ひじきの栄養素>

ひじきの主な栄養成分は、ミネラル、食物繊維、カルシウム、鉄分です。食物繊維は、便通をよくして、有害物質を対外に排出するので、動脈硬化や大腸がん予防に役立ちます。カルシウムは、海藻類の中でもっとも多く、骨の健康維持に欠かせないビタミンKも併せもつので骨粗鬆症の予防やイライラを抑える効果があります。特にカルシウムは牛乳の12~13倍もあり、体内への吸収率もよいのです。鉄分の含有量も海藻類の中では1番で、貧血予防に欠かせません。良質のたんぱく質やビタミンCと組み合わせて食べることで吸収率がアップします。(出典:salad cafe)

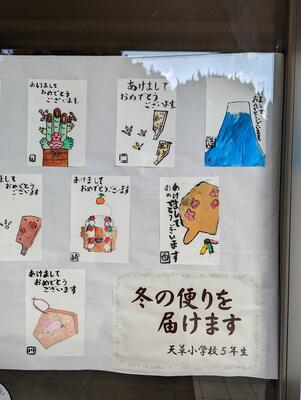

<児童集会>

今日は表彰がありました。郡市文化展(毛硬筆・描画・壁新聞)、科学発明展、天草南こどもアート展(毛硬筆・描画)、校内漢字計算大会の表彰がありました。たくさんの人が表彰され、みんなよく頑張った2学期でした。

<久々登場!かめかめクラブ>

12月19日(月)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、魚の塩焼き、大根のべっこう煮、みかんです。

<べっこう煮>

べっこう(鼈甲)煮とは、濃口しょうゆ、黒砂糖などの調味料で味付けした色の濃い煮汁を用いて、材料を「鼈甲色」に仕上げた煮物の総称です。鼈甲とは、「タイマイ」という海亀の背甲を半透明で光沢のある黄色に加工したもので、同じような色に仕上げた料理にこの名を使います。べっこうと名のつく料理は他にも、べっこう漬け、べっこうあめ、べっこう玉子、べっこう餡などがあります。(出典:煮物レシピと調味料の割合)

<寒波到来>

昨日から天草地方にも雪が降り始めました。長くは降り続かなかったものの、山も雪化粧でした。児童の安全に配慮し、本日は2時間の遅延登校となりました。天草でも山間部は昨日降った雪が解けきれず残っていました。ところが海辺では雪は完全に解けきっていました。こんなにも違うものなんだなと改めて思いました。下の写真は今朝の山間部の様子を事務の先生のドライブレコーダーからキャプチャーしたものです。

12月16日(金)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、天草大王のサイコロステーキ、お手製すいとん汁、白菜漬けです。

<地場産品無償提供事業>

今日は、天草市の地場産品無償提供事業により提供して頂いた天草大王のサイコロステーキです。天草大王は、現在いろいろな料理が開発されています。たたき・唐揚げ・炭火焼きはもとより、親子丼・チキン南蛮・溶岩焼き・コロコロ焼きなど、それぞれのお店が調理方法の工夫研究を重ねられ、提供されています。(出典:もっと、もーっと!くまもっと。)

<地区児童会>

本日、天小タイムの時間に地区児童会がありました。2学期の反省、危険箇所の確認、冬季休業中の生活、各地区の行事などについて確認したり、話し合ったりすることができました。

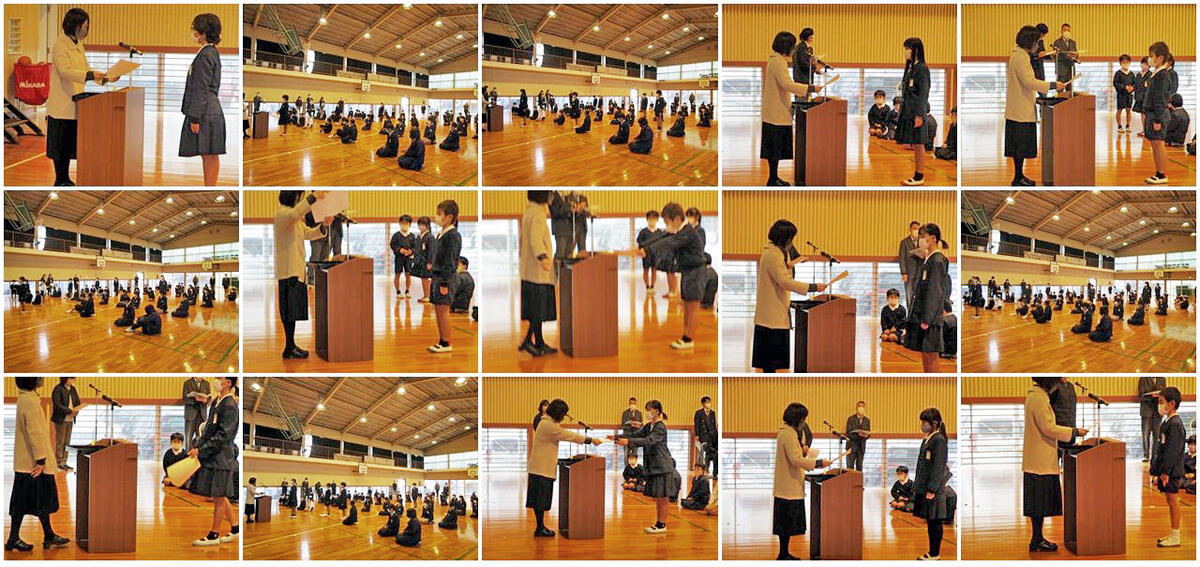

<けがの手当:5年生 保健>

本日、南消防署西天草分署から山下さんにおいで頂き、5年生の「けがの手当」について講話や実技指導をして頂きました。心肺蘇生法の講習では、5体の心肺蘇生訓練用人形を持ってきて頂いたので、12名の子供たちは充分蘇生法の練習をすることができました。また、「担任が倒れた」という想定で通報訓練も上手に行うことができました。山下さん、ありがとうございました。

12月15日(木)

今日の給食のメニューは、ミルクパン、トマトオムレツ、ポトフ、レタスサラダです。

<レタス>

日本名を「ちしゃ」といい、「乳草」の略とされます。これは、茎を切ると断面から乳液がでることによります。10世紀には栽培されていた記録がありますが、現在のようなレタスが日本に入ってきたのは、明治のはじめ頃だといわれています。一般には、1960年代から普及しました。最近では、品種改良によって、サラダ菜、サニーレタス、リーフレタスなど、種類も豊富になりました。サンチュもレタスの仲間です。野菜としては水分が多く、栄養成分は少ない方で、100g あたりの熱量は12kcal ほどです。微量栄養素は、ビタミンE、カリウム、カルシウム、鉄、食物繊維、葉緑素などが含まれています。葉の緑色が濃いところには、β-カロテン、ビタミンC、カルシウムが多く含まれています。リーフレタスは、玉レタスに比べると栄養価が高く、カロテン量は約10倍ほど多く含まれています。(出典:kewpie、Wikipedia)

<体力づくり:縦割り班長縄跳び>

朝の体力づくりの時間に縦割り班で長縄跳びをしています。低学年の子供たちのなかには、跳ぶタイミングがなかなかつかめない人もいます。そんなときは高学年の人たちが優しく背中を押して入るタイミングを教えてくれています。よい伝統が続いています。

12月14日(水)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、焼きシシャモ、八宝菜、かぼちゃサラダです。

<白菜>

ハクサイは英語で「チャイニーズ・キャベツ」とも言われるように中国原産で、東洋を代表する野菜のひとつです。日本では、日清・日露戦争で出兵した兵士が、種を持ち帰ったことで本格的に栽培されるようになりました。 現在の主流は、内側が黄色みを帯びた黄芯系ですが、鮮やかなオレンジ色の品種もあります。また、持ち運びしやすく、食べ切りサイズのミニハクサイも登場し、人気を集めています。ハクサイと言えば、葉が巻いた結球タイプが一般的ですが、他に半結球や結球しないものもあります。水分が多く、低カロリーな野菜です。ハクサイの栄養素で比較的多く含まれるのがカリウムとビタミンCです。カリウムは体内の余分な塩分を排出するので、高血圧の予防や、老廃物の排出を促進する働きがあります。ビタミンCは、免疫力を向上させるので風邪の予防に効果があります。(出典:国消国産 ~JAグループ~)

12月13日(火)

今日の給食のメニューは、パインパン、キビナゴフライ、焼きビーフン、ブロッコリーサラダです。

<ブロッコリー>

ブロッコリーには、カリウム、ビタミンC、ビタミンK、β‐カロテン、スルフォラファンなど体を健康に保つために必要な栄養成分が多く含まれています。しかし、長時間空気や水に触れたり、高温で長時間加熱したりすると、栄養成分が減少します。しかも、収穫後のブロッコリーは、土から栄養を吸収する代わりに、ブロッコリー自身に含まれる栄養成分を使って成長するのです。ブロッコリーは常温で保存すると、成長によって多くの栄養が失われます。とくにビタミンCは、3日で半分程度まで栄養成分が失われるのです。しかし、冷蔵保存中もブロッコリーの栄養は少しずつ低下していきます。購入したブロッコリーは、新鮮なうちに調理しましょう。

(出典:ふるさと納税DISCOVERY)

<児童総会>

今日、天小タイムの時間に児童会総会がありました。各委員会から2学期の反省、児童のみなさんへのお礼とお願いの発表の後、1年から3年生までの各委員会へのお礼の言葉がありました。また、放送委員会による「放送コンテストの表彰」と「クイズの全問正解者の表彰」がありました。各委員会の常時活動やみんなが楽しめる企画などによって学校生活が豊かものになっています。

<児童会企画~縦割り班対抗ドッヂボール~>

運営委員会が計画した「縦割り班対抗ドッヂボール」が本日昼休みに行われました。さすがに高学年は力強いのですが、自分がキャッチしたボールを低学年の児童に渡して投げさせるなど優しい気遣いもみられ、みんな楽しく参加することができました。

<警察の仕事~3年生~>

いつも登下校時の見守りなどして頂いている大江派出所の清永巡査部長においで頂き、警察の仕事について教えて頂きました。無線機や防御盾なども見せて頂いたり、パトカーも見せて頂いたりして子供たちは警察の仕事に対する興味関心を深めることができました。清永巡査部長、公務ご多用にもかかわらず、子供たちのためにおいで頂き、ありがとうございました。

12月12日(月)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、カレー、フルーツヨーグルトです。

<カレー>

カレーライスはラーメンと並んで今や日本の国民食と言われる存在になっています。日本のカレーは、インドを植民地支配していたイギリス人が自国に持ち帰り、イギリス風(欧風)にアレンジしたものが日本に伝わり、さらに日本風にアレンジされたものが、ルーツとされています。カレーがはじめて日本の文献に登場するのは江戸末期ですが、実際に食べられるようになったのは明治初頭です。その後、洋食食堂ができるにつれ、カレーが一般にも広まっていき、明治の終りころからカレー粉だけでなく、即席カレー製造への挑戦が始まりました。大正12年には現在のエスビー食品(当時の日賀志屋)が日本で初めてとなるカレー粉の製造に成功し、 洋食屋、レストランだけでなく、次第に一般家庭でもカレーが食べられる素地ができました。(出典:神田カレーグランプリ)

<学校視察>

本日、五木東小学校の校長先生と、熊本市立碩台小学校の校長先生が学校視察においでになりました。全校児童が、ウェルカムソングとして「福連木の子守唄」を唄いました。五木東小とは、福連木の子守唄と五木の子守歌のつながりで交流が始まって5年がたちました。5年前は夏休みに天草小学校が五木村に出かけ、4年前は五木村から天草町に来ていただきました。それから、コロナ渦となり、直接交流ができなくなりましたが、リモート交流を続けています。碩台小学校の校長先生は、熊本県小学校教育研究会音楽部会の会長を務めておられ、来年度の同部会が発行する「音楽ノート」にQRコードをつけ、本日録音されたものが聞けるようにしたいとのことでした。統合前の旧高浜小に勤務をされておられたとのことで懐かしがっておられました。

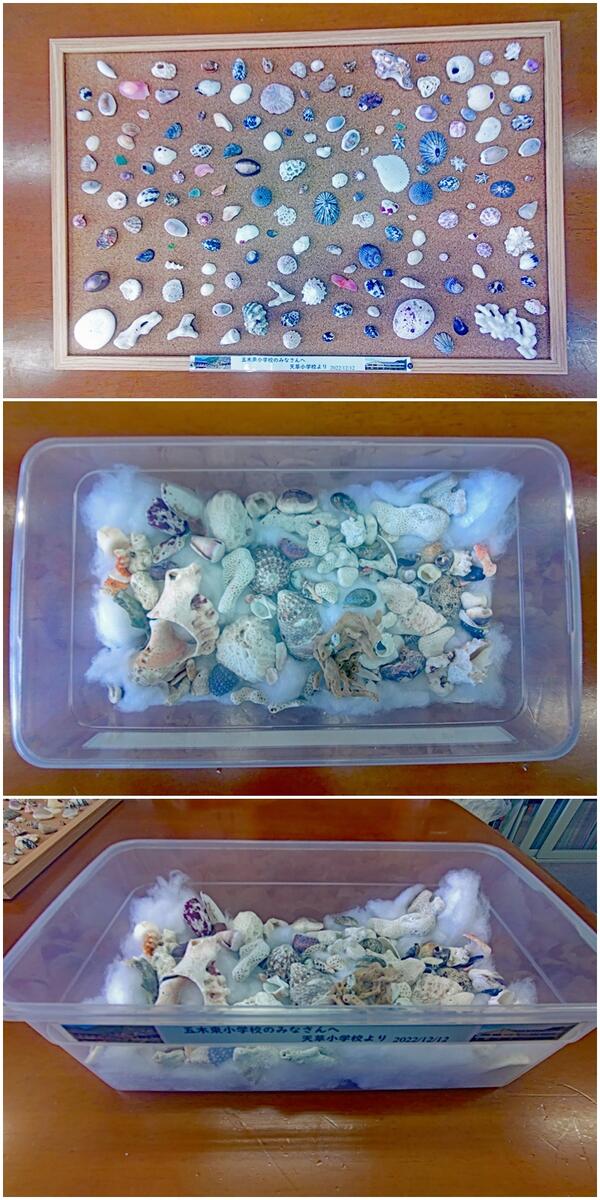

歌をお聴かせした後、五木東小の校長先生には、6年生が天草町大江の須賀無田海岸で集めた貝をプレゼントしました。海の香りが五木東小学校に届くといいなと思います。

12月9日(金)

今日の給食のメニューは、ゆかりごはん、タチウオフライ、もずく汁、おかか和えです。

<お魚給食の日>

今日のお魚は、タチウオです。天草市から給食で食べて欲しいということで頂きました。タチウオは、EPAとDHAを多く含む魚です。イコサペンタエン酸(EPA)は血小板がかたまる物質を作り出さないようにし、血液をサラサラにしてくれます。また、血中の悪玉コレステロールや中性脂肪を減らすとともに、善玉コレステロールを増やし、動脈硬化、脳梗塞、高血圧、高血圧の予防するはたらきがあります。体内では生成できないドコサヘキサエン酸(DHA)は、脳の発達や老化予防に効果があります。その他にもビタミンDやナイアシンも豊富に含みます。ビタミンDは、カルシウムの吸収を促進し、骨粗鬆症を防ぐはたらきがあります。ナイアシンは、血行をよくし、肌を健康に保つだけでなく、アルコールが分解されてできるアセトアルデヒドを分解するはたらきがあります。(出典:市場魚介類図鑑)

<大江漁協のすり身>

大江漁協のすり身は、びっくりするほど美味しいです。レンコンと人参を刻んですり身と合わせ、サラダ油で焼きました。

12月8日(木)

今日の給食のメニューは、ミルクパン、冬野菜のグラタン、ふわふわスープ、アーモンドサラダです。

<グラタン>

今日の冬野菜のグラタンは給食センターで一つ一つ手作りしたものです。「グラタン」はフランス料理の一つで、元々はアルプス山脈の麓「ドーフィネ地方」の郷土料理でした。小麦粉と牛乳で作った「ペシャメルソース」をオーブンで焼き、表面を焦がすようにして作ります。「グラタン」は「グラッテー」という言葉が元になっていて、もともとは鍋についたお焦げを「削り取る」という意味でした。

<大江の宝を見つけよう>

5年生が大江見学に行きました。漁協では定置網のや加工場を見学させていただきました。保冷庫はなんとマイナス20℃だそうで、経験したことのない温度に震えました。次に天草でも早くから天然塩づくりをしておられる「天草塩の会」の塩屋を見学させていただきました。天日と釜炊きの二通りの製法で作っておられることが分かりました。味見をさせていただきましたが、しょっぱさのなかに天然塩特有のほのかな甘みと苦みがあることが分かりました。それから、大江教会やロザリオ館も見学させていただきました。教会や信仰の歴史が分かりました。天気もよく、抜けるような青空と白い教会のコントラストが素晴らしかったです。また、養豚業の方にもお話をお伺いすることができました。大切に育てられていることが分かりました。ご協力いただいた大江漁協の皆さん、天草塩の会の皆さん、大江教会の皆さん、ロザリオ館の皆さん、養豚業の皆さん、ご多用にもかかわらず、見学させていただきありがとうございました。おかげで大江の産業・歴史・文化・伝統を学ぶことができました。

12月7日(水)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、豆腐ハンバーグ、里芋の煮物、リンゴです。

<リンゴ>

リンゴは人類が食した最古の果物で、起源は約8000年前とされています。日本では明治時代から栽培が始まりました。栄養価が高く、食べやすいため、世界中で好まれています。欧米では「一日一個のリンゴは医者を遠ざける」といわれてきました。低カロリーで腹もちが良いのも魅力です。食物繊維は皮に多いので、皮ごと食べましょう。切ると茶色に変色するのは、果肉のポリフェノールが酸化するためです。しばらく食塩水かレモン水に漬けると変色を防げます。ちなみに12月国内の出荷ランキングは、青森県、長野県、山形県、岩手県、福島県の順です。(出典:JA ホームページ)

<人権集会>

今週は校内人権週間です。その一つの取り組みとして、3時間目に人権集会がありました。児童会の運営委員さんたちが劇で問題提起をしてくれました。外国からやってきた女の子が昼休みに読書をしていて、みんなが外遊びに誘うのですが、「私は読書がしたい。」と言って誘いに応じてくれないという場面でした。「何が課題でどうしたらよいか。」を縦割り班に分かれ話し合い、班のリーダーが発表してくれました。いろいろな考え方が出されましたが、みんなで人権について深く考えることができました。それから「天草小なかよしのちかい」をみんなで確認し、今月の歌「♪友だちになるために」を唄って閉会しました。そのあと学級に帰り、まとめを行いました。

12月6日(火)

今日の給食のメニューは、麦ご飯、天草町ポークの生姜焼き、ワカメスープ、キャベツのサラダです。

<天草町ポークの生姜焼き>

今日は、大江ピッグクラブから無償提供していただいた大江豚メニューの第2弾です。前回ピッグクラブの皆さんにおいで頂いたときお話を伺う中で、「重さをそろえてポークステーキのカットするには大変時間と手間がかかる。」ということが分かりました。食材の無償提供のみならず、天草町の子供たちのために労力も提供していただいていることに感謝しながらみんなでいただきたいと思います。

<読み聞かせ>

今日は、1・2年生の読み聞かせでした。葛籠貫さんに持ってきていただいた本は、「ごめんね ともだち」でした。キツネと初めて大げんかをしたオオカミは、仲直りがしたいのに「ごめんね」と心の中では言えるのに、口に出して言うことができません。・・・・・・といったお話です。この本の作者は内田麟太郎さんです。偕成社のホームページで調べてみると、内田さんは1941年福岡県大牟田市のお生まれです。『さかさまライオン』で絵本にっぽん賞受賞、『がたごとがたごと』『すやすやタヌキがねていたら』で日本絵本賞受賞、『うそつきのつき』で小学館児童出版文化賞受賞という輝かしい受賞歴です。その他にも詩集『ぼくたちはな く』で三越左千夫少年詩賞を受賞されていました。ほかの主な作品は「ワニぼう」シリーズ、『十二支のおはなし』、「おれたち、ともだち!」シリーズなど多数あります。葛籠貫さん、いつもよい本を読み聞かせしていただき、ありがとうございます。

<ようこそ天草小学校図書室へ>

子供たちが本好きになるきっかけは、読み聞かせはもちろん、本が読みたくなる図書室の設営にもあると思います。学校司書の先生の工夫で現在は、12月らしい設営がなされてています。子供たちはひとり年間100冊以上を目標にこの5年間取り組んできましたが、毎年ほぼ全員が達成できています。ちなみに昨年度の平均読書冊数は180冊を超えていたと思います。そんな環境の中で、ますます本好きの子供たちになってくれるといいなと思います。

12月5日(月)

今日の給食のメニューは、麦ごはん、魚の煮付け、豚汁、ひじきの油炒めです。

<メバル>

メバルは日本中でとれる代表的な近海魚です。大きな目が張り出して見える事から、眼張と呼ばれるようになったそうです。早春の海釣りの代表的な魚でもあり、「目春」や「春告魚」とも呼ばれています。 アカメバル、クロメバル、シロメバルの三種はかつて「メバル」という同一種として扱われていましたが、2008年に見直され、「アカメバル」、「クロメバル」、「シロメバル」をそれぞれ別種とみなすよう分類されました。その他にもウスメバル、エゾメバル、トゴットメバルなどがありますが、青森など東北地方ではウスメバルをメバルと呼ぶなど、地方によって呼び方が違います。(出典:旬の食材百科)

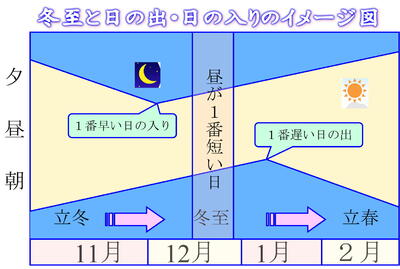

<一年の中で最も日の入りが早い時期>

冬至といえばカボチャですね。理科教材園のカボチャもだいぶ大きくなってきました。ところで、今年は12月22日(水)に二十四節気「冬至」を迎えます。冬至は昼間の太陽が最も低く、一年の中で最も昼の時間が短くなる日です。しかし、昼の長さが最も短いからといって、冬至の日が日の入り時刻が最も早く、日の出時刻が最も遅くなるわけではありません。じつは、日の入りが最も早いのは冬至よりも前の時期で、ちょうど今頃が一年の中で最も日の入りが早い時期となります。そして、冬至に向けて日没は少しずつ遅くなっていきます。一方、日の出が最も遅くなるのは冬至よりも後の時期で、ちょうどお正月の頃にあたります。その中間頃に当たる冬至が、昼間の長さが(日の出から日の入りまで)が最も短い日なのです。(出典:ウェザーニュース)

イメージ図で表すと下の図のようになります。