今日の給食

12月9日の給食

今日のメニューは、さといものそぼろ煮、ざぜん豆、白菜のおかかあえ、ごはん、牛乳です。

今日は熊本県の郷土料理「ざぜん豆」です。もともとはお寺で食べられていた精進料理のひとつです。大豆に昆布、ショウガをいれてつくります。味付けは家庭で違いがあり、三温糖、みりん、水飴、こいくちしょうゆで味つけがあれていますが、黒砂糖やちりめんを使うところもあり、いろいろなざぜん豆あります。今日の給食では、砂糖・みりん・水あめを多めに使われた、つやつやのざぜん豆でしたよ。保存がきくので、おせち料理のひとつとしてしている家庭もあるようです。

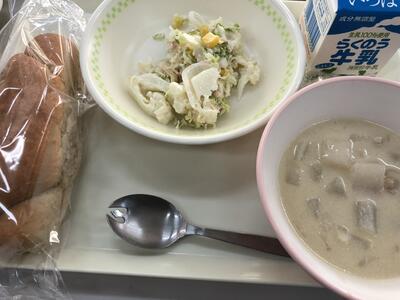

12月8日の給食

今日のメニューは、玄米パン、南関野菜の味噌シチュー、カリフラワーとツナのサラダ、いきなりだんご、牛乳です。

今日は旬のカリフラワーを使ったサラダでした。ブロッコリーとカリフラワーは同じ仲間の野菜で、冬が旬の野菜です。カリフラワーは、花のつぼみを食べます。太陽の光を当てると、黄色っぽくなるので、つぼみの周りの葉っぱをおおいつつんで、光を当てないようにします。そうすると白いカリフラワーになります。日本では白いカリフラワーが多いですが、紫色やだいだい色の品種もあります。

12月7日の給食

今日のメニューは、豚キムチ丼、白玉団子入りのきのこ汁、ヨーグルト、牛乳です。

今日は、韓国の漬け物キムチを使った丼です。キムチには白菜などの野菜、唐辛子などの調味料を入れて作ります。この頃日本でも激辛料理が増えています。いろいろな辛子がありますが、日本に唐辛子が伝わったのは、今から500年ほど前、ポルトガル(南蛮)人が伝えたという記録が残っています。唐辛子の唐という字には、外国という意味があり、外国から伝わった辛子という意味で、「唐辛子」と書きます。当時は「南蛮胡椒」とも呼ばれていたそうです。

12月6日の給食

今日のメニューは、味噌汁、れんこんのはさみ揚げ、かわりなます、麦ご飯、牛乳です。

今日は、れんこんの紹介です。熊本県では宇城・熊本・八代地域でたくさんとれます。7月から収穫され、今年とれたレンコンがお店にならんでいます。熊本県の郷土料理に「からしれんこん」があります。これは、病弱だった肥後藩主の細川忠利公のための健康食として考えられたものです。からしには食欲を増す効果もあり、滋養強壮によい成分が入っています。

12月3日に給食

今日のメニューは、とりごぼうごはん、てっか煮、しらあえ、牛乳です。

今日は、さといもの煮物です。給食では10月より南関町産のさといもが使用されています。さといもの特徴はぬめりがあることです。それが苦手という人がいるかもしれませんが、その「ぬめり」には「ムチン」という食物せんいが含まれていて、おなかをやさしく守ってくれます。そしてじゃがいもやさつまいもとはちがう、ねっとりとした食感のもとにもなっています。

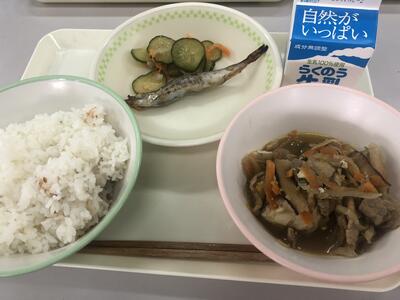

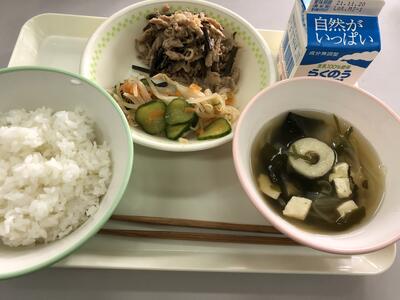

12月2日の給食

今日のメニューは、肉豆腐、ししゃもの香り焼き、あっさり漬け、ごはん、牛乳です。

今日は、とうふが主役の煮物でした。味噌汁などにときは、20丁ほど使いますが、今日は3倍以上の70丁使ったそうです!とうふの原料は大豆です。血や肉などの体をつくる「タンパク質」が多く含まれています。大豆は堅いですが、豆腐などに加工することで、体の中に大豆の栄養が取り入れやすくなります。昔の人の知恵は偉大ですね。

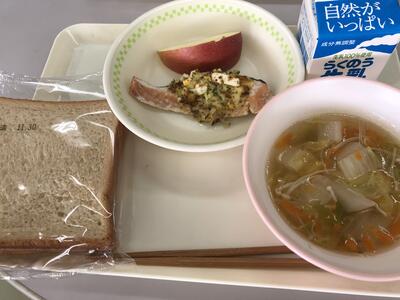

12月1日の給食

今日のメニューは、黒糖パン、白菜スープ、魚のタルタル焼き、くだもの、牛乳です。

今日の魚は、さけです。さけにはいろいろな種類がありますが、日本でとれるさけは白さけが多いです。他にも銀さけ、キングサーモンなどがあります。今日は、秋鮭が使用されています。北海道では「あきあじ」と呼ぶそうです。また、鮭の身は赤いですが、食べたえさの栄養で赤くなっていて、もともとは白身魚の仲間だそうです!

11月30日の給食

今日のメニューは、コンソメスープ、煮込みハンバーグ、りんごサラダ、麦ご飯、牛乳です。

今日は、りんごのサラダです。りんごは昔から世界中のいろいろな場所で栽培されています。そのためりんごに関係することわざがたくさんありますが、日本でりんごがたべられるようになったのは、今からおよそ200年くらい前からです。そのため日本にはりんごに関係することわざはないそうです。今では、「ふじ」「王林」などいろいろな品種があり、9月から12月にかけてたくさん収穫されています。

世界のりんごにまつわることわざを紹介します。

一日に一個のりんごは医者を遠ざける【イギリス】

毎日りんごを食べることが健康に良く医者に会う機会が減り、医者を遠ざけるという事を意味しています。

毎日のりんご一個は、医者の費用を節約できる【スペイン】

こちらも上記のウェールズ由来と同じ意味合いです。

赤いりんごは虫食いりんご【ブルガリア】

真っ赤に熟れているように見えるりんごは、逆に中が虫に食われていて、腐っている事がある。

美しいの女性でも、心が腐っていることがある。

赤いりんごと敵の友情を信じるな【タジキスタン】

外見だけで判断するな。

少し紹介しましたが、世界にはまだまだたくさんのことわざがあるようです。

11月29日の給食

今日のメニューは、親子丼、南関揚げの酢の物、牛乳です。

今日は、11月29日です。「いいにくの日」ということで、鶏の肉を使った親子丼です。卵は重さによって、LL・L・Sの種類があります。しかし、白身と黄身では、大きさが変わるのは、白身だけだそうです。ですから、白身を使うメレンゲなどの料理は、サイズの大きい卵を選ぶといいですよ。鶏肉も卵も主にからだをつくるはたらきがあります。今日ものこさず、おいしくいただきました。給食センターのみなさん、いつもおいしい給食をありがとうございます。

11月26日の給食

今日のメニューは、節そうめんの味噌汁、魚のかわり蒲焼き、白酢あえ、麦ご飯、牛乳です。

今日の魚はかばやきでした。かばやきといえば、うなぎのイメージがありますが、もともと、うなぎやあなご、はもなどの細長い魚を丸焼きして作っていたそうです。その様子が「がまの穂」ににていたことから、「かばやき」とよばれるようになったそうです。今ではさんまやいわしなどの魚のかばやきもあります。さとう・しょうゆ・さけ・みりんなどの調味料を使った甘辛いたれをかけた料理です。

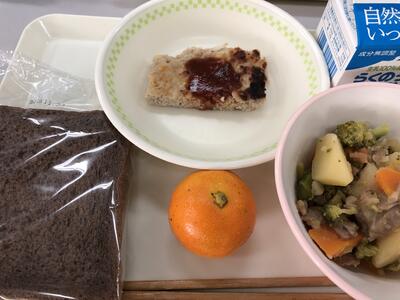

11月24日の給食

今日のメニューは、ココアパン、じゃがいものベーコン煮、アップルチーズミートローフ、みかん、牛乳です。

今日のくだものは、みかんです。今日のみかんの正式な名称は「温州みかん」だそうです。中国からきたくだもので、熊本県でもたくさん収穫されます。みかんには、「房」がありますが、皮をむく前から、あるところを見れば、房の数がわかるそうです。どこだと思いますか?それは、へたの下をみればわかります。へたの下にある点は、中の房に栄養をおくるための管だからです。そのため、点と中の房の数がおなじになるそうです。

11月22日の給食

今日のメニューは、みそおでん、まごわやさしいサラダ、麦ご飯、牛乳です。

今日は、「まごわやさしい」の頭文字が入ったサラダです。「ま」は豆のことで大豆が、「ご」はごまなどの種実類、「わ」はワカメなどの海藻類、「や」は野菜類、「さ」は魚のことでちりめんが、「し」はしいたけなどのきのこ類でえのきだけが、「い」はいも類でさつまいもが入っていました。これらは全て私たちの体の健康を保つのに必要なものばかりです。おうちでも「まごはやさしい」が入った食事にこころがけてください。

11月18日の給食

今日のメニューは、ぴり辛汁ビーフン、魚の中華風蒲焼き、浅漬け、麦ご飯、牛乳です。

今日のほっかほっかニュースには、しいたけが紹介されていました。しいたけの旬は春と秋の2回あり、秋にとれるしいたけは、香りがいいのが特徴だそうです。そのまま調理してたべるのもおいしいですが、干して乾燥させた干ししいたけは香りが強くなり、日持ちします。給食では、しいたけの戻し汁のうまみを活用し、給食をおいしくするために、干ししいたけがよく使われるということです。

11月17日の給食

今日のメニューは、米粉パン、きのこの豆乳シチュー、秋の味覚サラダ、牛乳です。

今日は、きのこのシチューです。しめじ・エリンギ・まいたけが入っていました。しめじは、大きな輪をかいたように発生して、あたりの地面をしめるほどの広い範囲に生えることから「占地(しめじ)」とよばれるようになりました。エリンギは、白くて大きな柄が特徴です。肉厚なので、コリコリとした食感が味わえます。まいたけは花びらのような形をしており、たくさん重なっています。その様子が舞を舞っているようなので、まいたけと名付けられたといわれています。舞茸には、2種類の食物繊維が入っていて、また漢方薬としても古くから親しまれています。

11月16日の給食

今日のメニューは、じゃがいものそぼろ煮、いりこと大豆のかりんとう、白菜のおかかあえ、麦ご飯、牛乳です。

今日は、かつおぶしを使った和え物です。かつおぶしのことを「おかか」ともいうので、今日はおかかあえという名前だそうです。かつおは群れで泳ぎ、季節ごとに移動する魚です。春と秋に日本の近くにやってきます。春にとれたかつおはさっぱり、秋にとれたかつおはこってりとしていて、どちらもおいしいです。また、かつおは漢字で書くと、さかなへんに堅いとかきます。その理由は、かつおは体がしまって、かたいからだそうです。

11月15日の給食

今日のメニューは、大根菜めし、かきたま汁、メンチカツ、ごまみそあえ、牛乳です。

給食では、大根の根を使うことが多いですが、今日は大根の葉を使ったご飯でした。大根の葉には、β-カロテン、ビタミンC、ビタミンK、葉酸などを豊富に含みます。 とくにβ-カロテンは根には含まれない栄養素です。 ミネラル類のカリウム、カルシウムなども根より、葉のほうに含まれます。大根を植えると、芽が出てきますが、混み合っているので、「間引き」をすることで、大きく育ちます。間引きした葉もおいしく食べることができ、捨てることが少ない野菜です。栄養たっぷりの給食を、今日も残さずいただきたいと思います。

11月12日の給食

今日のメニューは、きのこカレー、さつまいもサラダ、牛乳です。

給食センターからは、毎日「ほっかほっかニュース」がとどきます。今日のほっかほっかニュースには、きのこのことが紹介されていました。きのこは野菜と違い、種ではなく胞子でふえます。そして木の切り株や根元などに多くはえるので、「きのこ」と名付けられたそうです。今では、きのこも栽培されるようになり、おがくずにふすまや米ぬかなどを混ぜたもので育てるきのこもあり、1年中食べることができます。きょうのきのこは、しめじ、エリンギ、まいたけです。食べるときに、形を確かめながらいただきました。

11月11日の給食

今日のメニューは、呉汁、さんま梅煮、チキンサラダ、ごはん、牛乳です。

今日は、秋が旬の魚「さんま」についてです。さんまは刀のように細長い魚です。体長は35㎝くらいになります。秋にとれるので漢字で「秋」「魚」「刀」と書きます。秋にとれたさんまは、脂がのっておいしくなります。そのため脂っこいと感じる人もいます。そのときは、大根おろしを一緒に添えるとさっぱりした味になります。さんまの脂には、頭の働きをよくしたり、血液をさらさらにする働きがあります。

11月10日の給食

今日のメニューは、玄米パン、牛乳、ベーコンとかぶのスープ、チーズオムレツ、ごぼうとレンコンのサラダです。

今日は、秋が旬の「かぶ」を使ったスープでした。かぶは大きめにカットされ、存在感がありました。かぶは昔から世界中で食べられている野菜のひとつで、小学校でならう「おおきなかぶ」はロシアのみんわです。大きさにより「大かぶ」「中かぶ」「小かぶ」に、色のちがいにより、「白かぶ」「赤かぶ」にわけることができます。また、京都の聖護院かぶなど地域によって、いろいろな種類のかぶがあります。

11月9日の給食

今日のメニューは、ビビンバ、わかめスープ、ナムル、牛乳です。

今日は、韓国風のメニューでした。日本でもおなじみの韓国料理「ビビンバ」は、韓国語では「ピビンパ」と発音し、「ピビン」は「混ぜる」、「パ」は「ごはん」という意味だそうです。だから、ごはんと具を混ぜて食べるとおいしいのですね。豚肉のほかに、しいたけやわらび、たけのこなどの野菜もたっぷり入っていました。ごはん、肉、野菜が一緒にとれて栄養バランスもバッチリです。今日も残さずいただきました。

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者

校長 唐津 智彦

運用担当者

教諭 西村 隆二

〒861-0803

熊本県玉名郡南関町関町188 南関町立南関第一小学校

TEL:0968-53-0009

FAX:0968-53-0086

E-mail:

URL:

http://es.higo.ed.jp/nankan1e/