先生たちの学び(^^)

R6授業研究会はじめ

R6授業研究会はじめ

運動会を終えたばかりの5月30日、今年度初の授業研究会を実施しました。

授業者は、研究主任の中村教諭。

4年生国語「物語が変化する場面をとらえよう”走れ”」の学習です。

3人グループでの話し合いで、読みを深めていきました。

終末は、タブレットで学習の振り返りを行います。

タイピングも速い速い・・・

その後の授業研究会では、部会に分かれて協議をしました。

4部会の活発な意見交換ができました。

まとめは、県立教育センターの下中指導主事にお願いしました。

冒頭の「学びの相似形」のお話が印象的でした。

今年度初の授業研究会は、とてもとても充実した学びの時間でした。

ウェルビーイング研修

ウェルビーイング研修

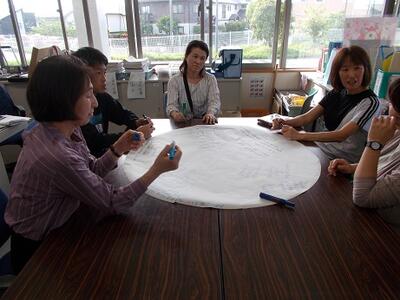

15日(水)は、ウェルビーイングをテーマにした校内研修でした。

前半は、「実は、こうしたい!」の会。

お隣の室小から借りたえんたくんを囲んで”こんなことしたい””こんなだったらいいな”等々の意見交換会。

想定外のアイデアもあり、盛り上がりました。

後半は、「お!やってみよう!」シリーズの第1弾として、 中村教諭から学級経営の具体的な手立てについての紹介がありました。

運動会準備・練習期間中の研修でしたが、開放的な学習サロンで気持ちも解放された、 Well-Learning の時間になりました。

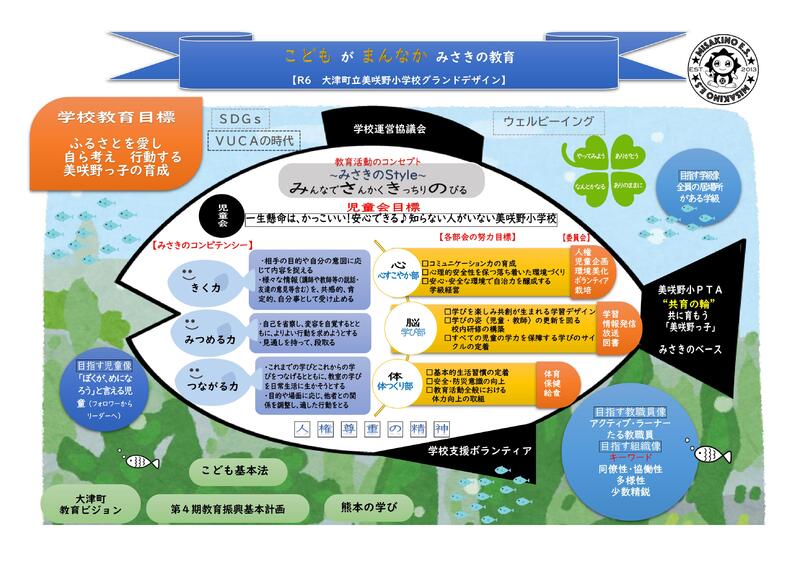

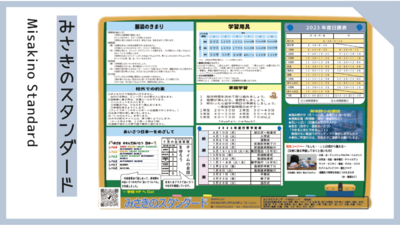

令和6年度の校内研究テーマ

令和6年度の校内研究テーマ

5月9日(木)校内研修。

本年度の研究テーマ等が決まりました。

昨年度の成果と課題を踏まえた本年度のテーマは、

学びを楽しみ共創する児童の育成

~探究的対話で深める学習デザインの在り方~

です。

後半は、部会に分かれて取組について協議を行いました。

今年は職員数が減りましたが、盛んなディスカッションで意見を出し合いました。

これこそまさに、探究的対話。

今年の組織のキーワードの一つは、少数精鋭。

チーム力で、質の高い研究を目指します。

初めての家庭科調理実習のために

5年生の初めての調理実習はお湯を沸かしてお茶をいれます。

初めての調理実習を安全に楽しく行われるように、5年部の先生たちは放課後に調理実習の準備と練習をしました。

ふと見上げると、先生用の調理台の上に大きな鏡があります。前の席の後ろの席の子どもたちにも先生の手元が見える仕組みに驚きました。

対話について考える

対話について考える

校内研修の主題は、昨年度から継続して

「学びを楽しみ共創する児童」で行こう!となったものの、

副主題が迷走しています。

16日の校内研修は、研究主任の問題提起・・・

の後、

昨年度、課題として残った「対話」について共通認識をもつためのワークをしました。

学年部ごとに分かれて、対話中・・・

トップダウンではなく、皆で考えながら生み出す作業は、時間はかかるけれども「揃える・続ける」の大事なベース。

グループワーク後の様々な意見から、新たな気付きがうまれた時間でした。

WBCのぷちっと研修

WBCのぷちっと研修

今年は、ウェルビーイングを意識した学校運営を進めるため、そのためのポストを設けました。

「ウェルビーイング推進コーディネータ-」、略して”WBC”

初代WBCは、小田教諭。

この日は、小田教諭によるショートの研修。

ウェルビーイングの基本的なことを学びました。

決して真新しいことではなく、実は身近にたくさんあるウェルビーイング。

教育活動全般、さらに職員の働き方でも意識したいコンセプトです。

昨年度より一段上を目指して、

「みんなでさんかくきっちりのびる」美咲野小学校を創っていきます。

総合的な学習の時間について学ぶ

総合的な学習の時間について学ぶ

3月12日 この日は、県立教育センターから

谷脇審議員兼経営研修部長、堀川指導主事にお越しいただいて

「総合的な学習の時間のあり方について~現状とアップデート」 と題した研修を行いました。

総合的な学習の時間に関する「もやもや整理大会」からスタートし

いくつかのお題について、探究活動を体験しました。

総合的な学習の時間とは何ぞや・・・とこれまでの実践を振り返り、 その楽しさに気づかせていただいた貴重な時間でした。

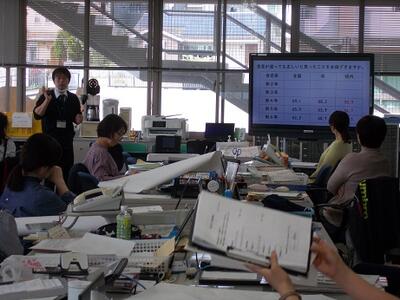

学力調査分析

学力調査分析

県の学力調査の結果が示されました。

解答の状況や正答率、i-checkの結果等を見ながら、成果と課題や要因等について分析をしました。

学年毎に、資料を広げて、実態の把握をしています。

子どもたちに学び残しがないように、学級、学年、学校それぞれが何をすべきか考えた対策に 取り組んでいきます。

菊池郡市教科等研究会 授業研究会(1月26日)

菊池郡市教科等研究会 授業研究会(1月26日)

この日の午後は、菊池管内の先生方が学校を超えて学ぶ研修会です。

全部で27の部会に分かれて、授業研究や講話、実践発表等で学びを深め合います。他校の様子を知り、我が校や自分の取組を振り返る、貴重な学びの機会でもあります。

本校では、算数とキャリア教育の授業が行われました。

2年1組 算数 宮崎教諭

約80人の先生方が見つめる中、普段どおりの子どもたち。

会場は、教室ではなく、2階のNIEサロン。

開放的な空間で、動きのある学びができます。

6年1組 キャリア教育 中村教諭

小中学生の交流、温かな空気が流れます。

中学校に進学する心構えができてきたかな・・・。

たくさんの準備をして臨んだ2人の授業者の努力は勿論ですが、 子どもたちの頑張りあっての素晴らしい授業でした。

他校の多くの先生方にご参観とご指導を頂き、意義深い学びの機会となりました。

子供がまん中の学校・学級・授業づくり(自主研修)

子供がまん中の学校・学級・授業づくり(自主研修)

熊本大学教職大学院 シニア教授の太田恭司先生をお招きした研修を 行いました。

近隣の大津南小、大津小、室小から参加がありました。

導入で「子供がまん中の学校・学級・授業」の具体的な姿について

グループワークをしたら それぞれが それぞれのイメージをもっており…

共有することの重要性を実感しました。

令和答申の確認

そして「個別最適な学び」・「協働的な学び」の関係など、分かっているつもりでも理解が十分ではなかったと振り返ったり・・・

カリキュラム・マネジメントの必要性を改めて感じたり・・・

ご持参いただいたホワイトボードは使い勝手よく 協働学習向きで、 ほしい!と言う声が早速上がりました。

新たな気づきと次年度への取組のヒントを得た 意義深い時間でした。