先生たちの学び(^^)

菊池恵楓園現地学習会

菊池恵楓園現地学習会

夏休みもあと1週間。。。

今日は、合志市の国立療養所菊池恵楓園での研修です。

①歴史資料館見学

②園長先生のご講話

③施設内のフィールドワーク

の3本立て。

展示物を見ました。

グラフィック年表でハンセン病問題の歴史が分かりやすく示されていました。医学や生活、文芸活動など様々な領域からの資料に、立ち止まって見入っていました。

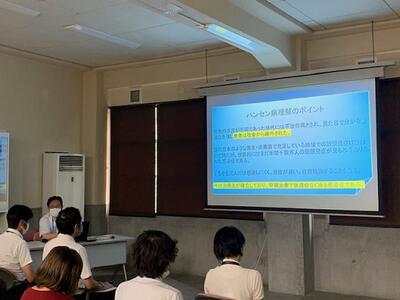

境恵祐園長先生から「ハンセン病問題と人権」と題したご講話をいただきました。

医学、歴史、人権等の見地から多くのご教示をいただきました。

他者に敬意を払う 学びにより価値観を更新する 多様性を容認し、痛みを共有し、共生の心を育てる 多くの人が倫理・人権意識を高めることでより多くの人権も守られる

まずは自分自身を点検したいと思いました。

そして、フィールドワークへ。

施設の空気感を五感で肌で感じながら、学びを深めました。

頭と心がいい汗をかいた 有意義な研修でした。

人権教育~レポート研修

人権教育~レポート研修

8月1日(火)、大津町人権啓発福祉センターにて、レポート研修会を行いました。

中田支部長、松永さん、指導員の石丸さん、甲地さん、髙木さん、推進委員の赤星さんの6名を協力者にお招きするという贅沢な研修会でした。

自分自身の部落問題との出会いや前期前半の取組をまとめたレポートを持ち寄りました。

この3ヶ月あまりの取組の中で子供同士のつながりの素晴らしさを改めて感じたという話もありました。

協力者からのお言葉に涙がとまらなかったという職員もいました。

お互いをもっと知り合い、子供たちのことをともに考え、こんなことをしていこう!と思いを揃えることのできた、いい時間でした。

人権教育は学校の教育活動の基盤です。

この基盤を強く保つために、夏休みは多くの人権に関する研修を行います。そして、講師や協力者の皆さんと交流できることも、素敵な財産になっています。

カリキュラム・マネジメント研修

カリキュラム・マネジメント研修

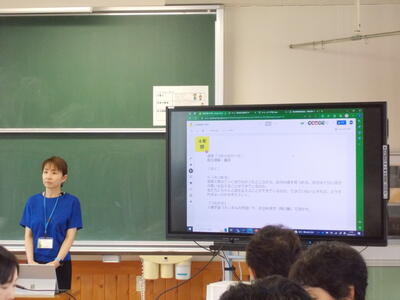

7月27日(木)、県立教育センターの 堀川麻美指導主事を お招きしてカリキュラム・マネジメントについて学びました

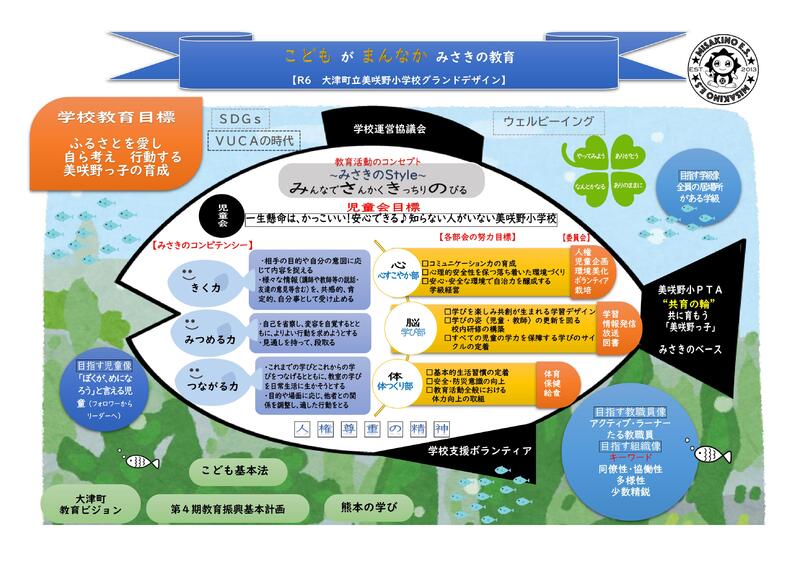

本年度は、本校で重点的に育成を目指す資質・能力の見直しを行いましたので、その資質・能力ベースで、教育活動、教育課程を見ていこう、 具体策を揃えていこうというねらいからです

理論の講義の後、三つの資質・能力が身についた姿を、ジャムボードに出し合う作業からスタート

特に大切にしたいことを考えました

堀川指導主事に熱心に質問する1年部 ↓

そして、前期後半から取り組む教科や領域について、資質・能力の視点から関連を整理しました

教科書を広げて検討する4年部 ↑

具体的な教材(題材)を掲げ、三つの力の育成について整理しました

堀川指導主事から、一つ一つに、丁寧なコメントをいただきました

温かく丁寧なナビゲーションで 本校のカリキュラム・マネジメントが、また一歩進みました

9:00~11:30までの150分の学び(途中休憩15分)

とてもとても有意義な時間でした

三つの研究授業

三つの研究授業

7月12日(水)は、講師(助言者)を招聘した研究授業を

三つ行いました

❶2年3組 算数科「100をこえる数」山内栞 教諭

助言者は、お隣 大津小学校の宮脇真一校長先生

❷4年3組 音楽科「旋律の特徴を感じ取ろう」浦山鷹 講師

助言者は、氷川町立竜北東小学校の彌永有香教頭先生

❸6年4組 社会科「震災復興の願いを実現する政治」小田奈菜帆教諭

助言者は、益城町立飯野小学校の島田美彦校長先生

どの部会でも、講師の先生方から 各教科の特質に応じた 熱い熱いご指導を頂き、とても学びの多い授業研究会になりました。

子供たちも 大人の参観という慣れない環境の中

いつも以上に頑張って活動していました

「帰りの会」について学ぶ

「帰りの会」について学ぶ

6月20日(火)

今日は、意外にお悩みの多い「帰りの会」についての研修です

講師は お隣の室小学校の 横尾直子教諭

現役の担任の先生ですから 「あるある」のお話ばかり

皆、熱心にメモを取って聞き入りました

その後、学年部ごとでの協議

日頃の悩み これからのこと…話は尽きません

今日の学びとお礼の言葉を 井上薫教諭が 伝えました

たくさんのご示唆をいただきましたが

「もめごとはたからもの」という言葉が 特に心に強く響きました

第1回授業研究会

第1回授業研究会

6月14日(水)、今年度初の授業研究会を行いました。

授業者は、研究主任の中村芳弘教諭。

国語科「風切るつばさ」で、

めあては

「事件が起きた後の登場人物の関係や心情を関係図にまとめよう」

クルルとカララと群れの関係をホワイトボードに書き込みながら

整理していきます

活発な意見交換を通じて、読みが深まりまっていきます

6年生らしい集中力とチームワークが光る授業でした

その後の授業研究会は、

児童の感想インタビューの視聴から始まりました

その後、3つの検証部会に分かれて協議をし、

最後は、県立教育センターの下中一平指導主事に

まとめていただきました

指導主事から情熱的なご指導を賜り、

皆で多くの学びを共有することが出来ました

5月の校内研修~検証部会

5月の校内研修~検証部会

5月31日の校内研修は、三つの検証部会に分かれて今年の取組等の検討を行いました。

こちらは、支持的風土部会の様子

たくさんの思いが出されます

黒板が埋まっていきます

目指す姿を共有し 思いを揃え 子どもに力が付く共通実践を

探っているところです

令和5年度校内研究のテーマは…

令和5年度校内研究のテーマは…

本年度の学校の研究テーマについて

中村研究主任より 提案がありました

週の半ば、さらに日差しの強い中での運動会の練習で やや疲労も

感じつつ、全職員でどんなことに取り組んでいくのか

検討しました。

研究テーマは、

学びを楽しみ共創する児童の育成

~「知りたい」「やってみたい」を生む学習デザインの在り方~

後半は、学年部ごとに組織等の確認をしました

皆で気持ちをそろえながら、「知りたい」「やってみたい」

が響く授業づくりに取り組んでいきます

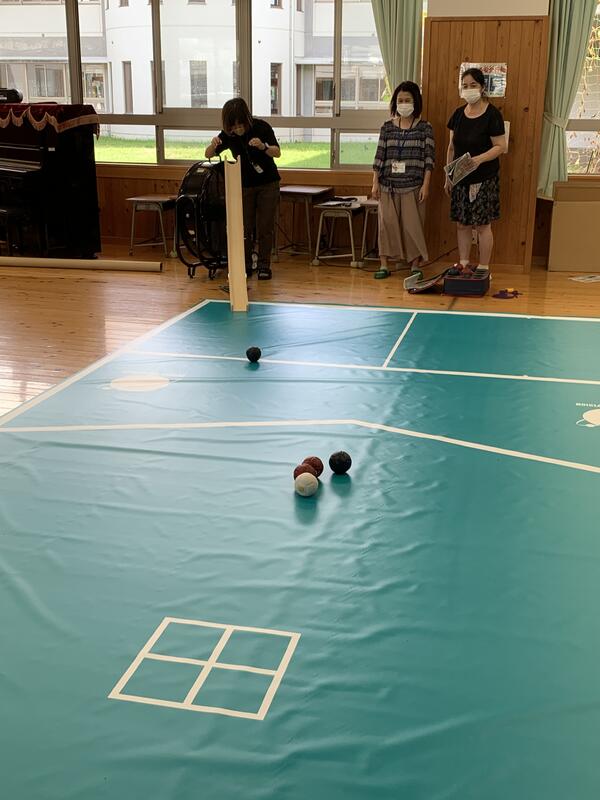

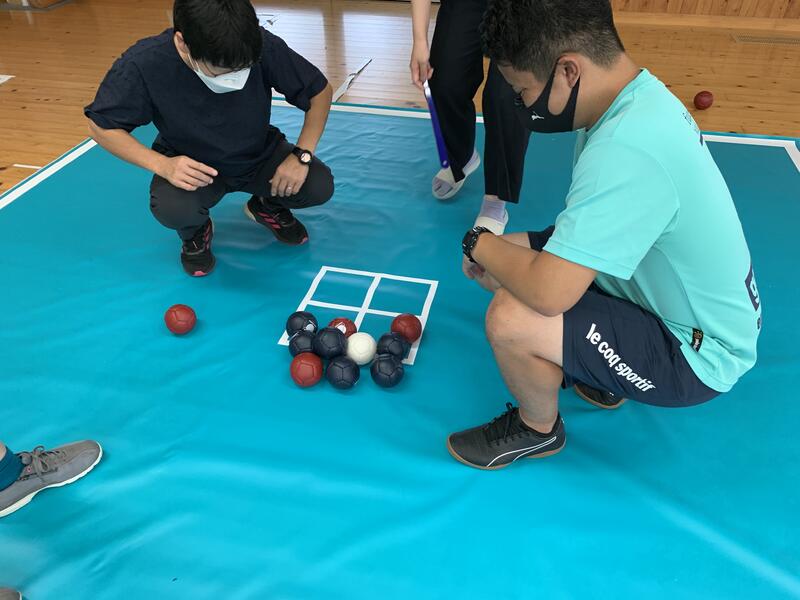

ボッチャ体験

ヨーロッパで生まれたニュースポーツ「ボッチャ」の競技セットを美咲野小にやってきました。さっそく、先生たちで体験してみることに・・・

ボールを投げて、最初に投げたボールに近づけるゲームのようです。

投げるのがむずかしい人には、ボール発射台のようなこんな道具もあります。

勝負の判定がなかなか難しいことがわかりました。