それほど頑張らずに、「習慣化」

習慣化の特徴は、「その行動をするのが、当たり前に感じる」「その行動をしない方が気持ち悪いと、違和感を覚えることもある」「意志の力はあまり必要なく、無意識のうちに行っていることが多い」「頑張らずにずっと継続できる。むしろやめようと思っても、やめられない」‥等という点にあります。

これらの習慣化の特徴を活かして、「やり続けたいこと」を意図的に習慣化すると、自分の行動をコントロールしやすくなります。

(慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科 前野隆司教授 参照)

◎豊かな食生活につながる「歯の健康」

◎健康な身体を創る「バランスのよい食事」

◎夢の選択を拡げる「確かな学力」

◎他者と心地よく繋がる「社会形成能力」

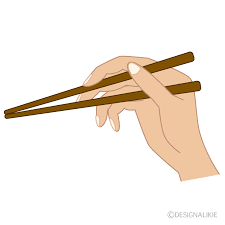

さて、姫戸小で取り組んでいる上記(↑)の育成4項目についても、この「習慣化」の特徴を活かして、お箸を持つようにスムーズに、そんなに頑張らせずに「やり続けさせる」ことができないものかと頭をひねっているところです。

昨年度から取り組んでいる「音韻トレーニング」は、自立支援相談員の辻川先生にご指導をいただき、本校の特別支援コーディネーターである小野先生の快活な号令と周到な準備の下、子ども達に「何故このトレーニングが必要なのか」「これを頑張れば何ができるようになるのか」をしっかり理解させたうえで、全学級で足並みを揃えて行っています(令和4年度学校だより第15号参照)。

次のプリント、その次のプリントと、自分から求めてトレーニングを進める者も増え、先日は「100枚達成!賞」の賞状を手渡しました。その効果は顕著で、「聞く力」を高め「言葉のまとまりを捉える力」の向上に大変役立っています。

多くの子ども達にとって朝自習や宿題等で行う「音韻トレーニング」は、それほど頑張らなくても継続できる「習慣化」された取組になりつつあります。

考えるに‥、「習慣化」のポイントは、次の4点にありそうです。

☆そもそも何故、日常の習慣にするくらい身に付けなければならないかを、子ども達に肚落ちさせる(なるほど、納得! やってみようかな!)

☆やってみての成果が「すぐ表れる」→「誉められる」→「楽しいと思える」→「続けてみよう」と思う

☆それを行う時間や機会を、ちゃんと設定する

☆「自分で進んでやってる感」を持たせる

※子ども、保護者、職員の「肚落ち」が、まず必要。

〒866-0101

熊本県上天草市姫戸町姫浦656番地3

上天草市立姫戸小学校

TEL 0969-58-2068

FAX 0969-58-2147

E-mail hies@edu.kamiamakusa-city.jp

URL http://es.higo.ed.jp/himedo/

*白嶽山頂からの眺望 *碧い海の向こうに八代が見えます *近々、隣の峰までジップラインが設置されるそうです(楽しみ(*^_^*)

熊本県教育情報システム登録機関

管理責任者

校長 土屋 寛仁

運用担当者

教諭 濱﨑 伸太郞

栄養教諭 花田 千賀

歯・口 キャラクター「ハミーちゃん」