言葉に関心を持つ

読解力の土台となる「語彙力」ですが、どのように高めればよいのでしょう!?

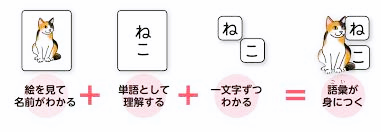

通常、人は上図のように「視覚イメージ」「単語」「語の組み合わせ」の3つの要素の重なりで語彙を身につけるそうです。視覚イメージと単語が結びついていないと「アレだよ、アレ。何て言ったっけ?」になり、単語と語の組み合わせが結びついていないと「ふんいき? ふいんき? どっちだっけ?」になります。

語彙数が少ない子どもは、自分の心の中で表現する言葉が乏しく、キレやすく、ストレスも溜まりやすいという報告もあります。

まずは、「言葉に関心を持つ」ことに視点を置き、子どもがたくさんの言葉に触れて言葉の面白さを感じ、楽しみながら言葉を獲得するような環境づくりが必要です。最も効果的なのは、昔ながらの「なぞなぞ」「しりとり」だと言われます。知的好奇心を高め、「聞く力」「言葉のまとまりを捉える力」を育みます。

姫戸小学校では音韻認識を高めるために、教育委員会の辻川先生のご指導のもと全学級で「音韻トレーニング」を行っています。音韻認識とは単語がいくつの音のかたまりに分かれているかが分かり、どの音がどの順に並んでいるかを理解・操作できる力のことです。この力は、子どもの読み書きの発達を支える大切な能力だともいわれています。

例えば「りんご」は「り」「ん」「ご」と3つの音から成り立ち、「り」「ん」「ご」という順序で成り立つ言葉です。「り(手拍子)」「ん(手拍子)」「ご(手拍子)」と、1音ごとに手拍子を打ちながら、手拍子の音で区切りを提示するトレーニングをします。または、「しんぶんし」という単語で、「3番目にくる音は何?」や「4番目の音を取ると?」と指定して発音させるトレーニングもあります。

「ぎなた読み」も家族で楽しく学習できる方法です。いくつか紹介しますね。

〇「はなこさんじゅうごさい」は文章の区切りによって、「花子、35歳」→「花子さん、15歳」と、20歳ほど若返りました!

〇「きょうふのみそしる」→「恐怖の味噌汁」→「今日、麩の味噌汁」 私も小学生の頃に言ってました。定番!

〇「ねこのたましい」→「猫の魂」→「猫のタマ、しいー!」(口元に人差し指を当てて「静かに!」のポーズを取りながら読みましょう♪)

〇「ぼくさーがちょうのようにまう」→「ボクサーが、蝶のように舞う」→「僕さー、ガチョウのように舞う」(どっちかというと、ガチョウのように舞う方が見たいかも)

皆さんに是非お勧めしたいのは、姫戸小中合同で推進している毎月23日の「2コニコ3サン読書の日」の活用です。月に一度は、テレビやゲームを止めて家族で読書‥‥も良いのですが、私が一番記憶に残っているのは、母の読み聞かせと祖母の昔話です。いつも先に寝入って絵本を落とす母と、怖い昔話の最後に「わっ」と驚かせる祖母でしたが、言葉への関心と好奇心はそこで育まれたと思います。 ご協力をよろしくお願いします。

〒866-0101

熊本県上天草市姫戸町姫浦656番地3

上天草市立姫戸小学校

TEL 0969-58-2068

FAX 0969-58-2147

E-mail hies@edu.kamiamakusa-city.jp

URL http://es.higo.ed.jp/himedo/

*白嶽山頂からの眺望 *碧い海の向こうに八代が見えます *近々、隣の峰までジップラインが設置されるそうです(楽しみ(*^_^*)

熊本県教育情報システム登録機関

管理責任者

校長 土屋 寛仁

運用担当者

教諭 濱﨑 伸太郞

栄養教諭 花田 千賀

歯・口 キャラクター「ハミーちゃん」