2021年9月の記事一覧

9月30日

今日の給食のメニューは、さつまクリームスープ、ビーンズサラダ、なし、火の国パンです。

〈梨〉

ナシ(梨)は、バラ科ナシ属の植物です。主なものとして、和なし、中国なし 、洋なし(西洋なし)の3つがあり、世界中で栽培されています。日本でナシが食べられ始めたのは弥生時代頃とされ、登呂遺跡から種子などが見つかっています。江戸時代には栽培技術が発達し、100を超す品種が果樹園で栽培されていたそうです。明治時代には、現在の千葉県松戸市において二十世紀が、現在の神奈川県川崎市で長十郎がそれぞれ発見され、その後、長らくナシの代表格として盛んに生産されるようになりました。一時期は全国の栽培面積の8割を長十郎で占めるほどだったそうです。その後1959年に幸水、1965年に新水、1972年に豊水の3品種(三水)が登場して普及しました。(出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)

〈児童朝会〉

今日の児童朝会は、9月の生活目標「時間を守って生活する」の各学年の反省でした。

各学年代表の発表に続けて、来月の目標「ふるさとに親しもう」の発表がありました。10月23日(土)には学習発表会も予定されているので、しっかりふるさとの良さを発見して、発信して欲しいと思います。そのあと「あまくさ運動」を運営委員会の人たちが発表し、みんなが復誦しました。

あまくさのあ-あかるい笑顔、あまくさのま-まじめな行動、あまくさのく-くじけない心、あまくさのさ-さりげない優しさ

最後に感想発表です。「どの学年も目標が守れているのですごいと思います。」「ハキハキと発表できていてすごいと思いました。」「10月の目標もしっかりがんばりたいです。」など6名の人が発表してくれました。

〈描画指導〉

今日は、伊野博子先生に2・3・4年の描画指導をして頂きました。

3年生は、本物のレンコンを見ながら構図を考えました。岩下さんに立派な「絵になるレンコン」を提供して頂きました。いつもありがとうございます。

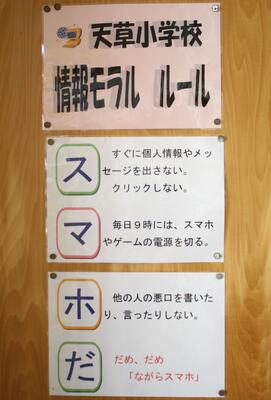

〈情報モラル ルール ”スマホダ”〉

卒業生が、6年生の時に考えてくれた情報モラルのルールが今も校内に掲示されています。よく考えて作られているので、紹介します。

だくまとり5年生。さあ、水揚げだ!かかっているかな?

お?

おお!

かかってるかかってる!

よーし、それじゃとりあえず下校まで池に沈めておこう。

全員のしかけにだくまがかかっていました。家に持って帰って育てるそうです。あっぱれ。

そして10月の学習発表会に向けて、どんなことをしたいか話し合いました。学級会風にして話し合いました。

描画を頑張っています。今日も高学年は遅くまで描きました。いい絵ができています。

9月29日

今日の給食のメニューは、麦ご飯、豚和え、かしわ汁、香味漬けです。

〈タコ〉※豚和えは豚肉の代わりに、タコが使われています。

タコは、タンパク質が多い割にはカロリーが低めで、動脈硬化の原因となるコレステロールを下げるタウリンも多く含まれています。またビタミンB2も他の魚の2倍から5倍と豊富に含まれています。さらに皮膚の新陳代謝をよくしてくれるコラーゲンも多く含まれているそうです。ところで、タコといえば明石のタコが有名ですが、明石のタコは昭和38年に日本海側が大雪に悩まされた「三八豪雪」の寒波で、海水温が異常に下がり、一度絶滅の瀬戸際まで追い詰められました。タコは海水温が4℃以下になると生きられないそうです。そのとき明石のタコを救ったのは天草牛深のタコや長崎県五島列島のタコです。牛深からは3万7千匹、10トン以上のメスダコを明石まで運び、放流したそうです。その結果、明石のタコは絶滅の危機から救われたのだそうです。(出典:牛深水産HP)

〈あこう(榕、赤榕、赤秀、雀榕)の木〉

2年生教室前の「あこうの木」が、岩の垂直面に根を張りながらも元気に繁っています。

厳しい環境に耐えながら成長していく「あこうの木」から教えられることもありますね。

”がんばれよ 岩に根を張る あこうの木”

うーん 才能無し 最下位! 夏井先生ごめんなさい!

〈のぞいてみよう ミクロの世界〉

デジタル顕微鏡を使って、いろいろな物の写真を撮ってみました。

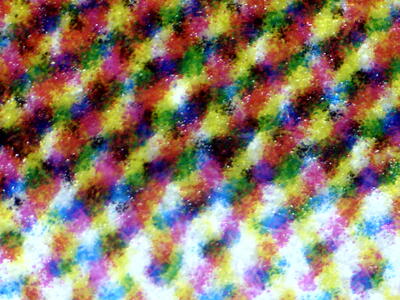

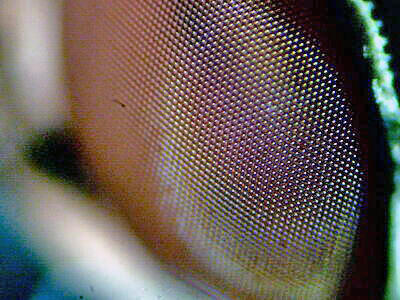

まず、印刷物。 本校ホームページをレーザープリンターで印刷しました。

その一部を切り抜いて、顕微鏡で撮影しました。

すると、どうしたことでしょう!四色の点がたくさん現れたではありませんか。

このように印刷物のほとんどは、基本的には黒・赤・青・黄の四色の点でできています。インクジェットプリンターで印刷した物も同じです。レーザープリンターは微細なトナー(粉)を静電気で印刷物に付着させ、インクジェットプリンターは、インクを恐るべき速さで見事に打ち分けて写真や文字を表現しているんですね!その精密さに驚きます。そう考えると、年々印刷物が高精細になっているのは、すごい技術革新なんですね。技術者の人に感謝しなければなりませんね。

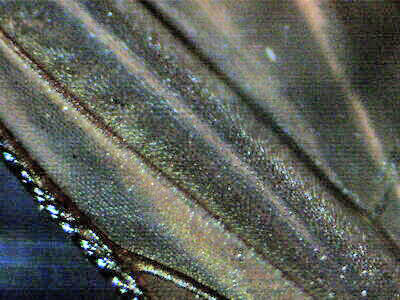

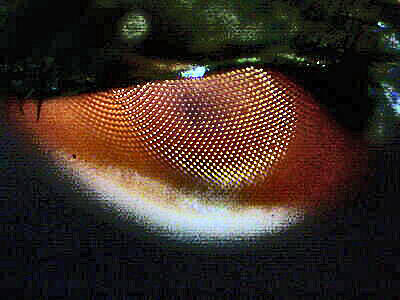

続けてハエの羽や眼(複眼)も撮影してみました。

これは羽です。

これは眼(複眼)です。個眼と呼ばれるレンズの集合体であることが分かりますね。

また、いろんな物の撮影にチャレンジしたいと思います。

川をのぞいているのは5年生。

だくまをとるぞ!

よし、セット完了!

米ぬかをまくと寄ってくるんだって!

そしたら早速!

「カニが来ました!するめ食べてます!」

「ん、呼んだカニ?」

ちょっと見えづらいけど魚や貝もいるのさ。

さてこちらは1,2年生の体育。先生や周りのみんなに励まされながら、頑張っていました。

1,2年生が体育をしているその横で、なにやら砂場を掘り返している5年生。

遊んでいるわけではありません。理科の「流れる水の働き」の実験のため砂山を作っているのです。みんなで作業を頑張りました。

9月28日

今日の給食のメニューは、セルフドライカレーパン、野菜とウインナーのスープ煮、ブドウゼリーです。

〈ブドウ〉

世界に1万種類以上あるといわれるぶどうですが、品種改良の取り組みにより、粒の大きさや風味などが異なるさまざまな品種が今も生まれています。近年、日本のぶどうの品質は海外でも高く評価されるようになり、輸出量は2014年からの4年間で3倍近く増え、2018年には1,492トンに達しています。輸出先の大半を占めているのが、香港や台湾、シンガポールなどのアジア諸国です。これらの地域では果物を贈答品に用いる風習があり、ピオーネやシャインマスカットなどが人気です。昨今は、種なしで皮ごと食べられる品種の人気が高まり、2006年に品種登録されたシャインマスカットは年々支持を集めています。皮が薄いにもかかわらず割れにくく、日持ちも良いことから生産者の間でも人気となり、栽培面積を急速に増やしています。(出典:農林水産省HP)

〈すっかり秋めいてきました〉

芸術の秋、スポーツの秋、勉学の秋、食欲の秋 秋もいろいろですが、朝夕は気温も低く、体調を崩しやすい時期でもあります。体調管理に気をつけてそれぞれの秋を楽しんで欲しいと思います。

学校の内外にもいろんな花が咲いています。

クサギ(臭木)

ツツジ(躑躅)今頃?

ツルレイシ(蔓茘枝)(ゴーヤ)まだまだ

クズ(葛)

アキノノゲシ(秋の野芥子)

5年生はきのうの続きの説得力のある対話対決。昨日よりは説得力のある話し合いができたそうです。

3・4年生は小型ハードルをがんばりました。

そんな時、空には大型ヘリコプター!

みんなで手を振りました。

2年生は、「おもちゃランドへようこそ」で1年生と3年生を招待しました。

2年生が作った手作りおもちゃで1年生も3年生も楽しく遊ぶことができました。

9月27日

今日の給食のメニューは、ごはん、鶏団子汁、ひじきふりかけ、マカロニサラダです。

〈ひじき〉

ひじきの主な産地は、国内では房総半島、伊勢志摩、紀伊半島、四国、九州地区です。 その他、外国からは韓国産が多く、最近では中国からも輸入されています。 現在約90%が輸入もので、国内産は僅か10%ほどです。ひじきは見た目は黒くて地味ですが、特に成長期の子供達にとって必要な栄養素を多く含んでいます。たとえば貧血防止に良いと言われる鉄分や、成長発達に欠かせないカルシウムなどです。それらの栄養素は、ひじき以外の他の海藻類にも含まれているので、1日1回は海藻類を食べるようにするといいですね。(出典:日本ひじき協議会HP)

3年生の体育 江浦さんにお世話になり、運動会以来久しぶりのフラメンコをしました。ポーズがバッチリ決まってかっこよかった3年生です。さて、ステップ覚えてるかな?

5年生 国語「どちらを選びますか」説得力のある対話をしよう。川対海チーム。校長先生役の人が説得力のあった方のチームを選びます。

バスケ対テニスチーム。

質問に臨機応変に答えたり、話をまとめたりするのが難しかったようです。今日で終わりのはずでしたが、まだやりきった感がないから明日もやりたいそうです。明日の話し合いは、説得力のある話し合いになるのか⁉

明日は高学年は描画がありますよ。下校が遅くなりますので今夜は早く寝よう。

9月24日

今日の給食のメニューは、切り干し大根混ぜご飯、すまし汁、鶏ケチャップ煮です。

〈食物繊維〉

食物繊維は、昔は体に必要なものだと思われていませんでした。しかし、今では「第六の栄養素」として重要視されています。食物繊維は繊維状のほか、蜂の巣状・へちま状のような形状もあり、多孔質です。食物繊維には大きく分けて水に溶ける水溶性と水に溶けにくい不溶性の2種類があり、それぞれ違った働きをします。水溶性のものは粘着性により胃腸内をゆっくり移動するので、お腹がすきにくく、食べすぎを防ぎます。また、糖質の吸収をゆるやかにして、食後血糖値の急激な上昇を抑えます。不溶性のものは保水性が高いので胃や腸で水分を吸収して大きくふくらみ、腸を刺激して蠕動(ぜんどう)運動を活発にし、便通を促進します。また、食べすぎを防ぎ、顎の発育を促すことで、歯並びをよくします。切り干し大根の場合は100g中に水溶性のものが3.6g、不溶性のものが 17.1g、総量 で20.7gも含まれ、生の大根に比べて多く、身近な野菜の中ではトップです。しかし、この切り干し大根を上回る食品もあります。それはキノコ類の「干し椎茸」で水溶性のものが 3.0 g、不溶性のものが38.0g、総量 で 41.0gあります。さらにそれを上回るのが「乾燥きくらげ」で水溶性のものは0.0gですが、不溶性のものが 57.4gもあります。

〈校内の掲示物紹介〉

まずは保健委員会のキョエちゃんから。節電を心がけよう。

ドラえもんも!

次は図書委員会 今は読書クイズをやっていますよー。

6年生の本の紹介コーナー

最後は4年生 夏休みの出来事を俳句にしました。

家族で過ごした時間を俳句にしていますね。

それではみなさんよい週末を! 来週は10月になりますよー。