2019年12月の記事一覧

よいお年を

今日は仕事納めです。乙女小の玄関にも、お正月を迎える準備ができました。

本年中は、保護者の皆様、地域の皆様には、大変お世話になりました。

明日からは学校も年末年始の休みに入ります。

12/28(土)~1/5(日)まで、甲佐町内の各学校は閉庁となります。緊急の場合は、甲佐町教育委員会(役場234-1111)にご連絡ください。

それでは、皆様どうぞよいお年をお迎えください。

(閉庁中のHP更新はお休みします…)

冬休みには

82日間の長い2学期が終わりました。代表児童が、「毎日練習して、九九を言えるようになった」「毎日2冊本を読んだ」「リコーダーで曲が演奏できるようになった」など、2学期にできるようになったことやがんばったことを発表してくれました。

また、生徒指導担当からは、「冬休みの生活で朝10時までは学習し、運動にも取り組むこと」。情報担当からは、「スマホやタブレット等は時間を決めて正しく使うこと」。養護教諭からは、「早寝早起き・手洗いとうがい・適度な運動・バランスのとれた食事で健康な生活を送ること」を子どもたちに話しています。(校長の話は、学校便りをご覧ください)

さあ、明日から14日間の冬休みです。年末年始ならではの行事をぜひ子どもたちに経験させてください。そして、けがや事故のないように過ごしてください。

ご縁を大事に

鹿児島県西之表市立安納小学校から、安納芋が届きました。熊本地震からの復興を祈って贈っていただいているものです。明日までにおうちに持ち帰ると思います。

安納小学校では、15人の児童の皆さんが、私達乙女小のことを思いながら、芋を育てるところから出荷するところまで、自分たちの手でやってくれました。乙女の子どもたちには、「相手を思いやる気持ち」を感じ取り、そんな心を持てるようになってほしいのと同時に、このご縁を大切にしてほしいと思います。安納小学校の皆さん、ありがとうございます。

成長を感じるとき

12月23日(月)

昨日は、冬至に相応した寒さでした。インフルエンザの罹患も出てきています。体調管理に気を配っていただき、具合が悪いときは早めに受診して、しっかり治して欲しいと思います。

さて今日は、1年生が自分たちで計画・準備・進行を務め、「お楽しみ会」を開いていました。宝探しや2学期思い出バスケット(フルーツバスケット)等を楽しんでいました。「次はフルーツバスケットです。椅子は丸く置いてありますか?」ハキハキとした声で進行する声に成長を感じました。いよいよ明日は、終業式です。2学期を子どもたちと一緒に振り返りたいと思っています。

経験させたい

子ども達も先生達も冬休み前の準備に取りかかっています。3時間目には、4年生や2年生が図書室で冬休みに読む本を借りていました。先生達は、今日が通知表の締切日のため、その清書や冬休みの生活についてのプリント作成などをしています。 冬休み中の大掃除や餅つき、親類での集まりなど、年末年始ならではの行事はぜひ子どもたちに経験させておきたいものです。私が子どもの頃は、大掃除では家の窓ふきを担当し家中の窓を拭いたり、祖母の家に餅を丸めるのを手伝いに行ったりしていました。祖母からつきたてのお餅を食べさせてもらい、そのおいしさに感動したことを覚えています。お餅が好物になったのはこの時からかもしれません。

毎日の積み重ね

12月19日(木)

2年生の算数でメインとなる学習は、かけ算ではないでしょうか。かけ算九九をしっかり身に付けようと、上がり・バラバラ・下がりの九九を練習しています。担任の先生はもちろん、教務の先生や教頭先生にも聞いてもらい、合格したら「かけ算九九カード」にサインをもらえることになっています。今日も、3人の2年生が教頭先生のところにやってきました。子どもたちにいつ練習しているのか尋ねると、「お風呂の中で練習しています!」「おうちの人に聞いてもらっています!」という答えが返ってきました。きっと、毎日の積み重ねが力になるということを実感していると思います。

自分たちで決める

12月18日(水)

どの学級も2学期の生活や学習を振り返る時間を設けています。 4年生では、2学期を振り返って、「3大よかったところ」「3学期にがんばること」を話し合っていました。司会も黒板記録も子どもたちが担っていました。「友達のことを心配してくれる」「給食をよく食べる」「頼まれたことは断らない」が3大よかったところ。さて、3学期にがんばることは、「忘れ物をしない」だそうです。子どもたちが自分たちで決めたので、きっとできると思います。しっかり見届けたいと思います。

冬の楽しみ

12月17日(火)

「もういくつ寝るとお正月♪」子どもたちにとって、この季節は楽しみの方が多いようです。

3年生が、国語で「冬の行事を知ろう」という学習をしていました。ノートの真ん中に「冬」と書き、それから思い浮かぶことを線でつないでどんどん書き足していきます。これは、「イメージマップ」と呼ばれる思考を助ける「思考ツール」の1つです。子どもたちは、「冬」をスタートに、クリスマス、お正月、お年玉、雪だるま、どんどや、もぐらうち…と、たくさんの冬の楽しみを見つけていました。

担任の思い

12月16日(月)

2学期も登校するのは今日を入れてあと7日となりました。

さて、写真には、何が写っているかおわかりでしょうか?

スコップと移植ごてです。今日は、5年生が畑のサツマイモを収穫したのですが、その後に使った道具をきれいに洗って干しているのです。「物を大事にする」「使った物は自分で片付ける」そんなところも身に付けさせたいという担任の思いが伝わってきました。そして、それに応えようとする子どもたちの姿に、なんだか嬉しくなってきました。

味わいました

12月13日(金)

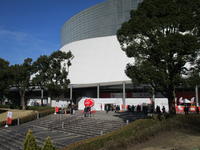

今日は午後から、全校児童で女子ハンドボール世界選手権「ドイツ対スウェーデン」の観戦をしてきました。福岡から手配されたバスに乗り、運動公園に着くとまずはお弁当タイム。芝生の上でおいしくいただきました。

会場のパークドームに入場するまでには、長い行列が…。

乙女小の子どもたちは、きちんと並んで順番を待ちました。

子どもたちは、座席に着くなり応援グッズで手拍子の練習です。放送で乙女小の応援団の紹介もしてもらい、一気に応援ムードに突入しました。

帰りの時間の都合で、前半だけの観戦でしたが、世界大会の雰囲気を味わい、ドイツやスウェーデンのことも知ることができ、子どもたちにはよい経験となりました。

つなげる つながる

12月12日(木)

3年生は、10月末に地域教材「私も学校へ行きたい」を使って人権学習を行いました。その学びを深めるため、今日は、町民センターに行ってお話を聞いたり、人権学習をして学んだことを伝えたりしてきました。子どもたちの感想には、「学校に行けないことに腹が立ちました」「おかしいと思ったら言えるようになりたい」などがありました。子どもたちは、実際に言葉で伝えることで思いが伝わり、人と人がつながることを実感していました。教師は、人権学習での学びを自分たちの生活と重ねて考えるよう、「つなげる」役目を担う必要があると思いました。

説明することで

あっという間に12月も中旬です。6年生の算数では、教科書の「関係を見つけて」というページを学習していました。「図のように三角形の板を並べていくと、21段目には三角形の板は何枚必要ですか。」という問題です。子ども達は、図を書いたり表を書いたりして考え、次のような求め方を発表していました。

「21×2-1=41(段の数)×(増える枚数)ー(1段目の枚数)」

「1+2×(21-1)=41(1段目の枚数)+(増える枚数)×(段の数ー1段目)」

解くだけでなく、なぜこのような式を立てて考えたのか、そのわけを「1段につき、板は2枚ずつ増えているから…」と説明したり、本当にこの求め方で合っているのか確かめをしたりしました。自分の考えを人に説明することで、自分が本当に理解しているのかを確かめたり、自分の考えをより整理したりすることができます。

お手伝い大作戦

1年生は、生活科で「お手伝い大作戦」の学習をしています。それぞれの家庭で、どんなお手伝いをしているか発表していました。お風呂・庭・トイレの掃除、お米研ぎ、ご飯をよそう、食器洗い…。写真は、どのようにお米を研ぐか実際に動作化して注意することを示している様子です。「水が白く濁っていたらまだだめ」「お米が流れないように手を添える」など、おうちの人が家事をする様子をよく見て紹介していました。1年生にもできるお手伝いがたくさんあるようです。今日は、 家族の一員として、お子さんに1つはお手伝いを頼んではどうでしょうか。

達成感を感じて

今朝は気温が3℃ぐらいしかなかったようで、通勤途中の畑や土手には霜が降りていました。そんな寒い朝も、乙女小の子どもたちは、元気に登校してきます。

さて、今日は給食の話題ではありません。右側の写真にある「箸置き」です。これは、学びの教室2の6年生からプレゼントしてもらったものです。手芸用のクラフトテープ(紙バンド)を使って作り、ラッピングまですべて一人で行っていました。担任の三嶋先生は、作り方を実際に見せたり、「困ったときは言ってね」と声かけをしたり、少し時間をおいたり…。児童は、「がんばった」「できた」という達成感を感じて授業を終えていました。これこそが個別の支援なのだと思います。

何倍?

12月6日(金)

昨日は、郡の校長会議と研修、今日は町の校長会議と会議が続き学校を留守にしました。このような時も、教頭や教務が職員のリーダーとなって、職員がそれぞれの教育活動をしっかりと担ってくれます。

さて、そんな中、5時間目2年生の算数で研究授業を行いました。かけ算の学習で、「倍の考えを定着させる」というねらいでした。「青いテープは、赤いテープの4倍」ということを、実際に赤いテープ4つを青いテープに重ねてみたり、青いテープに赤いテープの分だけ印を付けてみたり…。低学年の子どもたちは、具体物を動かしたり、重ねたり、折り曲げたりという操作を伴った活動と、それを言葉や式に表す活動を相互に行うことを通して、「倍」の考えを体得していきます。

乙女の達人

今日4年生は、総合的な学習「乙女の達人に学ぼう」で、日髙さんにお話を聞きました。日髙さんは、30年間ネオン職人として働いておられ、わたしたちの身近な熊本のデパートのネオン看板も手がけておられます。「ネオン管をどのように作るのか」「ネオン看板ができあがるまで」「熊本地震時に余震のある中で高所でのネオン看板の修理をしたこと」など、画像を使いながら詳しく教えていただきました。子どもたちは、いつも以上に話に聞き入り、「今まで作った看板はいくつですか」「一日で何本ぐらいネオン管を作ることができますか」などたくさんの質問をしていました。乙女には、まだまだたくさんの達人がいらっしゃいます。

心強い味方

3年生は社会科で「古い道具と昔のくらし」の学習をしています。乙女小の資料室にある道具は数が限られていますし、その使い方も正しくわかりません。今日は、ゲストティーチャーとして坂野さんをお招きしました。保有されている「はかり」「茶釜」「洗濯板」「アイロン」など、生活で使われていたたくさんの道具を触らせてもらいながら、その使い方を教えていただきました。乙女校区には、頼りになる心強い味方がたくさんいらっしゃいます。

Great!

12月2日(月)

あっという間に12月です。1年が過ぎるのが年々早くなっているように感じるのは、私だけでしょうか…。

さて、今日は、アメリカからリリーとダニーが体験入学に来てくれました。4年、6年それぞれの学級で自己紹介をしたあと、一緒に給食や掃除を体験しました。アメリカでは、掃除はなくて、お昼はお弁当かカフェテリアで食べるのだそうです。さて、子どもたちとリリー、ダニーは、英単語やジェスチャーを使って英語で会話をしていました。特に6年生は、「どうにか伝えよう」「どうにか聞き取ろう」と積極的に声をかけていたようです。帰りにダニーに「How was?」と尋ねると「Great!」と答えてくれました。乙女小の子どもたちにとっても、とてもよい1日となりました。リリー、ダニー、また木曜日に会いましょう。