チャレンジ(シルバーエイジ編)

1月29日(水曜日)の職員校内研修は2本立て。

まず一つ目は人権教育です。

資料が配られ読み合わせ。

社会 格差社会のところです。

研究によってわかり、新しく変わっている教科書の記述について、本当はこうなんですよ、というところを人権教育担当者の先生と校長先生から教えてもらいました。

昔のこと、それも差別についてのことを子どもが教科書を読んで だけ、または授業で先生から話だけをしてもらっても、リアリティを感じたりはなかなかできず、実感が持てません。

だからつい無関心になったり・・・

そこに、痛い思いをしている人がいる!ということを想像なんて、できませんね。

南小国町では、抽象的に「差別はダメです!」の声かけだけではなく、出会って、顔が浮かぶように・・・と学習するようにしています。

二つ目は2020年から全面実施されるプログラミング教育です。

先週、熊本市楡木小学校の研究発表に行かれた先生からの報道。

そして、職員のニーズに応じて・・・ということで、『実技研 ロイロノートを複式授業で使うとき』を教えてもらいました。

先生のタブレットに、子どもが学年別に提出して、一覧でみることや、スクリーンはなくても子どもたちにおなじ画面を見せたいときの画面配信・・・などいろいろ教えてもらいました。

講師の先生は日常的に使っています。

この日は英語で、アルファベットや単語を書く確認ミニテストに使っていました。

全員の答えを見れて、なるほどこんなふうに間違って覚えていたりするんだな・・とかも。

その間違い方を見て先生が「新しいユニット結成!」なんて同じようなミスをくくって言うのがおもしろくって、つい椅子に座って一緒に見てしまい・・・あ、いかんいかん!と我に返って教室をでました・・・。

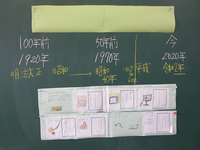

社会の授業 三年生 昔の道具のところです。

おうちの方から昔の道具を貸していただいて、映像や想像よりリアルに学習ができました。

年表で道具の進化を表してまとめ、かるた作りで使い方や便利さを文字にしたりしています。

校内研修でロイロノート 提出箱を教えてもらった先生は翌日すぐにチャレンジして使っていました。

まず、自分のまとめたのを紹介して、年表を提出して見合います。

電話の変化を見て「昔の電話は糸電話かと思っていた。」とか

暖房器具の変化を見て「昔は寒いとき、たき火であったまっていたんだと思っていた。」

とか、みんなで前を見て共有すると、子どもがいっぱいしゃべりますね。

先生はそれをきれいに板書して、子どもがだしたものだけでまとめをされていました。

かるた、保護者の方のこと中原小のことがつまったいいのができています。

おうちの方にも一緒にてほしいな・・・。

水曜日の職員研修の最後に、講師の先生から

「なんでもわからんときは、お気軽に聞いてください。できないからって遠ざけないで「チャレンジしてください」と。

「まずはやってみる!ですよ。」と。

・・・・・・・・・あれ??これって水曜日午前中の全校合同体育の最後に、子どもたちに言われていたことと全く同じような・・・。