校長室ブログ

学校生活の様子(2月第5週)

3月1日(金) 高学年の人権集会に参加して

4時間目に4年生以上の人権集会が行われましたので、それぞれの学年での学習の成果と発表を聞かせてもらいました。2月の人権旬間で学年に応じた教材の内容を元に、自分たちの友だちに対する見方や考え方、言動等についてしっかり学習できたようです。2月の学習だけでなく、これまでの人権に関わる学習を振り返り、一人ひとりが考えた目標をゼッケンに記し、集会に臨んでいました。学年ごとに教材の内容とその中で学んだことを発表してくれました。「今までは人の気持ちを考えずに行動していた」「いやな思いをしている友だちに気付いてあげられなかった」「いじめや差別を武蔵ヶ丘小からなくしていきたい」といった発表に対して、発表を聞いていた子どもたちからも返しの意見が出されました。時間の関係で手を挙げてくれたすべてのこの意見を聞くことは出来ませんでしたが、勇気を持って発表した子を支え、励まそうという雰囲気が伝わりました。

まとめの中で、思うだけではなく、またゼッケンに書いたことを飾りにせず、自分たちの行動で示すことができる武蔵ヶ丘小の子どもたちであってほしいという願いを伝えました。

2月29日(木) 集会委員会の皆さん、ありがとうございました!

本日は集会日課で、児童会の集会委員会が各学級に活気を与えてくれました。パソコン室からオンラインで教室をつないで、1年間の集会活動を振り返ったクイズを考え、紹介してくれました。オンラインで集会活動が行われるときは、私も校長室から映像を見ていますが、本日は委員会からの発表前に熊本県児童文集で優秀賞をいただいた児童の表彰を行いましたので、そのままパソコン室で発表を見せてもらいました。

これまで児童集会の際に各委員会から発表された内容を元に、3択クイズをプレゼンテーションソフトを使って作っていました。集会委員会の一人ひとりが問題を出し、教室の子どもたちが手を挙げる流れでした。正解が発表されると、それぞれの教室から「やったあ!」という歓声が聞こえてきました。今回の発表に対するお返しを求めると、たくさんの学級から手が挙がりました。「クイズがとても楽しかったです。」といった意見が返ってきて、とても心温まる活動となりました。

朝から学校のみんなに笑顔と元気をくれた集会委員会の皆さん、本当にありがとうございました。

2月27日(火) 話したいことがたくさん!!

今週は様々な出張が重なり、子どもたちの学習の様子を見たり、話をする時間が少なくなってしまいます。朝はいつもの場所に立っているので、低学年の子どもたちの中には、「どうして校長先生は現れないのだろう?」と不思議に思っている子もいるかもしれません。(さすがに中・高学年の子は分かっていると思います)給食の時間に各教室を回ることが出来ましたが、1年生や2年生がたくさんお話をしてくれて、大変うれしく思いました。いちご狩りに出かけて、白いいちごを食べさせてもらったことや連休中にお出かけをしたこと、テレビ番組のことなど、一斉に話しかけられるので、聞き取るのもなかなか大変です。色々なことを話しかけてくれる子どもたちに元気をもらい、午後からの出張に出かけました。

学校生活の様子(2月第4週)

2月22日(木) 本年度最後の読み聞かせ

PTAの図書委員会の方々により、朝の読み聞かせ活動が行われてきましたが、本年度最後の読み聞かせが行われました。この読み聞かせは、子どもたちも楽しみにしている取組で、校内を回りながら子どもたちの様子を見て回ってきましたが、いつも集中して聞き入っている子どもたちの姿があります。本日も、事前に各学年の子どもたちに応じた本を選ばれ、ある学級では踊りを交えて、またある学級では2人組になって、お話を聞かせていただきました。1年間、大変お世話になりました。

読み聞かせは、想像力や感性が育ち、さらに語彙が増えるなど、子どもたちの成長に大きなメリットがあると言われています。また、読み聞かせを習慣化すれば、子どもたちの情緒安定にもつながるとも聞きます。保護者の方のボランティアの取組ですが、次年度も継続できればとありがたいと思っています。

2月21日(水) 突然の雷にビックリ!

午前中から大雨が降り、ゴロゴロと雷が鳴る1日でした。子どもたちが登校する時間は小雨が降ったりやんだりで、傘もいらないほどでした。その後、だんだん雲行きが怪しくなり、雨が強くなりました。校長室で作業をしていると、突然大きな雷が鳴り、私もビックリして、思わず声を上げてしまいました。子どもたちも雷を怖がっているのではないかと心配になりました。教室を回った際に、「今日の雷は怖かったね」と子どもたちに話しかけると、低・中学年の子どもたちは、「怖かったです。」という声がたくさん返ってきました。(高学年の子どもたちは、意外に平気そうな顔をしていましたが・・・・)雷雨になると急に気温が下がることがあるので、お腹を冷やさないよう「雷さまがおへそを取りに来る」と言うようになったと聞きます。俗説ではありますが、幼い頃恐がりだった私に、親がこの話をしてくれたことを何となく覚えています。低学年や中学年の子どもたちに、「雷さんにおへそを取られているかもしれないよ。」と話すと、大笑いながら「そんなことないですよー。」と答えてくれました。

2月には珍しい雷雨に驚きました。明日も雨の予報が出ていますが、子どもたちの登校する時間帯には雨が上がっていることを願っています。

2月20日(火) 中学生になるための心構え

本日、武蔵ヶ丘中学校で新1年生と保護者の方を対象とした学校説明会が行われたので、その様子を少しだけ見せてもらいました。6年生の多くが4月から入学する中学校ですが、中学校区の6年生の多さに、大変驚きました。本校の6年生の様子を見ていましたが、中学校の先生の説明にしっかりと耳を傾けていたようでした。少し緊張していた子もいたことでしょう。中学校生活で大切なことの話がありましたが、「基本的な生活習慣を身に付ける」「家庭学習の習慣を身につける」「勤労を尊び、責任ある行動がとれるようになる」「相手の立場を考え、行動できる思いやりのある人になる」といった内容を詳しく話されていました。これらのことは、本校でも大切にしていることであり、小中のつながりの大切さを強く感じました。これからも中学校との連携をさらに深めながら、子どもたちの9年間の成長を見据えた実践を継続していきたいと思います。

2月19日(月) 第3回学校運営協議会

本日、朝から本年度3回目の学校運営協議会を開催し、委員の皆さまから1年間の学校経営に対して、様々な視点からご意見をいただきました。最初に、学校教育目標の実現に向けた取組とそれに対する成果と課題を説明しました。その後、それぞれの学級の授業の様子を参観していただきました。意見交換の中で、本校の先生方の取組や工夫を高く評価したご意見をいただきました。また、子どもたちが落ち着いて学習に望んでいることやICT機器を上手く取り入れた授業づくりがなされていることに感心されていました。次年度の児童数の減少については、そのことをプラスと捉えて、本校にしかできない取組を考えていってはどうかという前向きな意見もいただきました。さらに、全国的なスマートフォンやタブレットの普及により、児童の視力の低下や生活リズムの乱れが心配という声もありました。

本年度、3回学校運営協議会を行いましたが、いずれの会も委員の皆様方から本校の取り組みに対して前向きなご意見をいただき、本校の励みとなりました。今後も引き続き、本校の教育活動に対しましてご理解並びにご支援いただきますよう、よろしくお願いします。

学校生活の様子(2月第3週)

2月16日(金) 「ダンスパーティーに来ますよね」

「今日のダンスパーティーに来ますよね。」5年生の子が、私に声をかけてきました。児童会の運営委員会の子で、委員会で昼休みに計画した「50周年記念ダンスパーティー」へのお誘いでした。子どもたちからのお誘いですし、そもそも面白い企画だと思っていましたので、体育館に足を運んでみました。体育館に行く途中も、「校長先生も踊ってくださいね。」と声をかけられました。みんなで踊る曲は、本年度の運動会で低学年が披露した「ジャンボリミッキー」でした。運営委員会の子が上手に場を盛り上げ、いよいよダンス開始です。曲が始まると、体育館に来た子どもたち、そして先生方も一緒に楽しく踊り出しました。私も一緒に踊ってみましたが、ついて行くのに精一杯でした。5月の運動会の練習を思い出しましたが、改めて何度も踊って練習していた子どもたち、そして先生方はすごいと感じました。2回目はステージで踊る子もいて、とても盛り上がりました。楽しい時間を企画してくれた運営委員会の子どもたちに、感謝しています。次回は、「ソーラン節」だそうです。

2月15日(木) 入学式が待ち遠しい

本日、次年度に本校入学予定の新入児と保護者の方々を招いて、「新入児体験入学及び保護者説明会」を行いました。1年生の子どもたちは、体験入学で新入児を歓迎するために、ずいぶん前から準備を進めていました。グループに分かれて、色々な箱を使ったゲームを用意している様子を見ていました。「校長先生、遊んでみてください。」と誘われ、事前にいくつかのゲームで遊ばせてもらっていました。どれも新入児を喜ばせるために、一生懸命に作ったことが伝わりました。

同じ時間に保護者説明会があり、体験入学の方に参加できないため、事前に1年生教室を見に行くと、黒板に絵を描いたり、窓に花飾りをつけたりして準備されていました。子どもたちの手で準備したことを聞き、大変うれしくなりました。きっと来年入学する子どもたちも、喜んでくれたことと思います。そして、本校に入学する日が待ち遠しくなったことでしょう。

2月13日(火) 「靴ならべ」の取組を振り返って

本校では、「一つのことを全校で徹底する」という考えのもと、靴ならべに取り組んできました。取組を始めた当初から、先生方の子どもたちへの意識づけと高学年の協力もあり、靴やスリッパがきれいに並んできました。この取組を始めて、10ヶ月ほどが経ちました。その途中では、意識が続かずに崩れてしまう時もありましたが、子どもたちの中にもずいぶん浸透してきたことがうかがえます。校舎を回りながら、子どもたちの靴箱やトイレのスリッパを見ていますが、本日も低学年の靴箱には、きれいに靴が並べてありました。

「継続は力なり」という言葉があります。「靴ならべ」という小さな取組かもしれませんが、みんなで続けていく大切さを感じているところです。

学校生活の様子(2月第2週)

2月9日(金) ボールの音に誘われて

授業中に校舎を回りながら子どもたちの学習の様子を見ていると、体育館からボールがはねる音が聞こえてきました。昔からボールの音が聞こえると、ついつい誘われるように足がその音の方に進んでしまう習慣が身についてしまっています。体育館をのぞくと、5年生がゴール型ゲームのバスケットボールの練習をしているようでした。二人組でパスの練習をしていましたが、ボールが弾みすぎたり、逆に弾まなかったりしているようでしたので、ボールの空気圧を確認したりしてしまいました。その後、ドリブルの練習になりましたが、みんな楽しそうに練習する姿を見て、とてもうれしくなりました。

今後、ゲームを行うことになると思いますが、その時もボールの音と子どもたちの歓声に誘われて、体育館で見ていることでしょう。

2月8日(木) 子どもたちの好みは・・・

給食の時間に教室を回っていると、給食委員会がリクエスト給食の結果を放送していました。本校の給食をみんな美味しく食べているので、どんな給食が好みなのだろうと興味をもって聞いていました。「大きなおかず部門」の人気は、シチューでした。2位が「カレー」で、3位が「カレーうどん」というところが子どもたちらしいと感じました。「ごはん・パン」部門の1位は、「きなこ揚げパン」でした。これは、どの学校でも人気ではないでしょうか。少々驚いたので「小さいおかず」部門です。1位は、「サラダで元気」でした。サラダが1位になるとは、素晴らしいと思いました。2位は「唐揚げ」でしたが、3位は「ゴーヤチップス」でした。ゴーヤを苦手に感じる子も少なくないと思います。ゴーヤを使った料理が上位に来るのも、給食の先生方が工夫して調理してくださっているおかげだと、感謝の気持ちでいっぱいになりました。

給食委員会からの終わりの言葉は、「ご飯を残さず食べることでSDGsにもつながります。ご飯は残さず食べましょうね。」でした。素敵なメッセージですね。

2月7日(水) 「思いやり」について考えよう

本校では、毎週水曜日の朝の時間に「みらいっ子タイム」を設定し、社会で人と人とが関わりながら生きていくために欠かせないスキルを身につける取組を全学年で行っています。本日のテーマは、「『思いやり』について考えよう」でした。一枚のしょんぼりしている子の絵を提示して、この子がどうして元気がないのかを想像し、どんな言葉をかけた方がよいかを考える内容でした。「誰かとけんかしちゃったのかな?」「何か心配事があるのかなあ?」「どこか体の調子が悪いのかなあ?」など、相手の立場に立って想像し、自分の言動を考える取組でした。

色々な実践を参考としながら始めた取組ですが、「自分を大切にするとともに友だちを大切にする」という気持ちを高めていく大切な時間と考えています。職員みんなでこの取組について学びながら、これからも続けていきたいと思います。

学校生活の様子(1月第5週)

2月2日(金) 音楽の素晴らしさ

菊陽町の「演奏家派遣アウトリーチ事業」として、ピアニストの山本亜矢子さんをお迎えし、6年生にピアノの演奏を聞かせていただきました。シューマンの「トロイメライ」やショパンの「ノクターン」など5曲を演奏され、子どもたちもしっかりと耳を傾けている様子が伝わってきました。演奏だけでなく、ピアノの音が響く仕組みを、特別な模型やオルゴールを使いながら分かりやすく説明していただきました。ピアノ全体から音が響いていることを、子どもたちも体感することが出来ました。

美しい音楽に触れると、私たちの心も豊かで、穏やかになることを感じます。子どもたちが美しいものや言葉により多く触れ、さらに心を豊かにしていってくれることを願っています。

2月1日(木) にんじんの収穫祭

地域の方のから教えていただき、3年生が町の特産物であるにんじんを育てていたことは、以前このブログの中でも紹介しました。水やりや草取りを頑張っていましたが、先週収穫しました。収穫の様子を見ることが出来ませんでしたが、たくさんのにんじんを収穫することが出来ました。

本日は、地域のボランティアの方々の協力の下、収穫したにんじんを調理して食べながら、その喜びを共有し合う「収穫祭」が行われました。「にんじんスティック」と「にんじんシリシリ」を作り、みんなで味わいました。子どもたちは、グループごとに収穫したにんじんを包丁で切っていきました。ケガをしないかと心配してみていましたが、ボランティアの方々のサポートのおかげで、無事に調理することができ、美味しそうなにんじん料理が出来上がりました。

にんじん収穫祭では、協力していただいた方々にお礼の手紙を渡したり、歌をプレゼントしたりして、楽しい時間を過ごしていました。先日、ミシンの使い方を教えていただいているボランティアの方々について紹介しましたが、大変お忙しい中に子どもたちの学習をサポートしていただき、本当に有り難く思っています。地域とともにある学校づくりを、これからも進めていきたいと思います。

1月30日(火) なつかしさに誘われて・・・

授業中に校内を回っていると、「ずいずいずっころばし ごまみそずい」という音が聞こえてきました。その音に誘われて窓から音楽室の中をのぞくと、2年生の子どもたちが楽しそうに歌っている様子が見えました。「ずいずいずっころばし」は、古くから日本に伝わる童謡で、遊び歌として知られています。小学校低学年の頃は、手で小さな輪を作り、そこに指を入れながらよく遊んだものです。ルールが難しい遊びではないのですが、何だか楽しく遊んでいた思い出があります。だからこそ、あのフレーズを聴くと、今でもわくわくしてしまう自分がいます。しかし、今の子どもたちにとっては、あまり馴染みがないのかもしれません。音楽の先生が、電子黒板を使いながら遊び方の説明をしていました。その後、グループを使って楽しんだようです。

今の子どもたちの遊びといえば、ゲームなどが中心なのかもしれません。しかし、時には昔ながらの遊びに親しむこともいいかもしれませんね。

1月29日(月) 大変ありがたいです!

5年生の家庭科で、ミシンを使ってエプロンを作っています。ミシンの使い方を教えるのはなかなか難しいのですが、大変ありがたいことに、地域の方が学習ボランティアとして教えに来ていただいています。先週は6人、本日も昼食を挟んで5人のボランティアの方々に来ていただき、子どもたちをサポートしていただきました。以前、5年生担任の時にミシンの使い方を教えたときは、子どもたちがミシンの不調を訴えに来て、その対応だけで時間が過ぎてしまっていたように思います。おかげでミシンを修理することは上手くなりましたが、きちんと教えることが出来なかったことを、今更ながら反省しています。ボランティアの方々に丁寧に教えていただきながら、子どもたちの技術も向上することと思います。地域の方々が、様々な面で本校の教育活動にお力添えいただいていることは、本当に有り難いことです。いつもありがとうございます。

学校生活の様子(1月第3週)

1月19日(金) 自分事として考える取組

校内を回っていると、ある学年の廊下の掲示物に目がとまりました。そこには、「石川県の地震を受けて、今の自分に出来ること。無関心にならず、自分事にしよう。」と表題が書かれてありました。また、その下に、子どもたち一人ひとりが、今の自分に出来ることを短冊に書いたものを掲示してありました。さらに、今回の地震関連の新聞記事の切り抜きも貼られていました。

石川県能登地方で起こった地震から、今日で19日が経ちます。多くの方々が被害に遭われ、避難所での生活を余儀なくされている方々も多数おられます。平成28年に起こった熊本地震の時のことを思い返しながら、今の私たちに何が出来るだろうかと考える日々です。そのような中で、子どもたちとともに、被災された方々を思い、自分事として考える取組が行われていることに、とても感謝の気持ちがこみ上げてきました。

子どもたちの短冊には、被災された方々のために募金することやニュースを見ること、避難場所を確認すること、非常食や水、ラジオ等を準備するといった備えに関することなど、自分事として幅広く考えていることが伝わってきました。この実践が学校に広まることで、「自分を大切にするとともに、他の人たちを大切にする」子どもたちが育っていくと考えています。このような取組を、今後も一つ一つ大切にしていきたいと思います。

1月18日(木) 早く咲いてね

校内を回っていると、1年生教室外で子どもたちの声がします。「何の授業だろう?」と足を運んでみると、子どもたちが自分の鉢にチューリップの球根を埋めていました。そういう子どもたちの姿を見てしまうと、つい手を出してしまうクセが出てしまい、気がつけば土を入れる作業を手伝っていました。「校長先生、もう少し土を入れてください。」という1年生のお願いに、「はいはい、鉢を持ってきてごらん。」と応えていました。1年生の中には、チューリップを育てることが初めての子もいて、丁寧に土をかぶせながら、「早く咲くといいなあ。」と話しながら水やりをしている子もいました。チューリップの球根は、11月ぐらいまでには植えてしまいますので、花が咲くのは少々遅いかもしれませんが、これから子どもたちがしっかりお世話をしていくことでしょう。子どもたちと一緒にチューリップの生長を見守っていきたいと思います。

1月16日(火) 無駄遣いをしていませんか?

子どもたちの学習の様子を見て回っていると、2年生で道徳の授業が行われていました。子どもたちがワークシートに一生懸命書いている様子を見かけたので、しばらく見せてもらいました。教材「お年玉を もらったけれど」を使って、生活の中で気をつけなければならないことについて考え、金銭を大切にし、よく考えて生活しようとする判断力を養うことをねらった授業だったようです。主人公が駄菓子屋でお年玉を使いすぎてしまい、欲しかったサッカーボールが買えなくなって後悔するというお話でしたが、お年玉をもらったばかりの子どもたちにとっては、とてもタイムリーな話題だったようです。お正月にもらったお年玉で好きなものを買った子もいましたが、ある子の「お年玉は、振り込んであります。」という発言に、思わずクスッと笑ってしまいました。貯金をしたということですね。担任の先生が、「お年玉を使いすぎちゃったと思う人はいますか?」という投げかけに、何人かがこっそり手を挙げている様子を見て、本当に正直な子どもたちだと感じました。担任の先生と子どもたちとの言葉のやり取りを聞きながら、心が温かくなる思いがしました。

1月15日(月) サーカスに大興奮!

現在、菊陽町で「ポップサーカス熊本公演」が行われていますが、団員の方々が本校の表敬訪問され、子どもたちと交流を深められました。全校児童の前で様々なパフォーマンスを披露されましたが、その面白さとすごさに、子どもたちも先生方も大興奮でした。子どもたちの中には、団員の方と一緒にパフォーマンスをした子もいました。実際にサーカスを観に行った子もいたようですが、間近での観る演技は一層迫力があり、一人ひとりが思い出に残る時間となったことでしょう。学校を去られるときも、「ありがとうございました。さようなら。」と、大きな声で手を振りながら見送る子どもたちの表情が印象的でした。

本校を笑顔で包み、子どもたちに貴重な機会を与えていただいたサーカスの団員の方々に、心から感謝申し上げます。

学校生活の様子(1月第2週)

1月12日(金) 「かっこいいです!」

朝からいつものように、いつもの場所で子どもたちを待っていると、みんな元気に挨拶をしてくれました。中には、ずいぶん遠くから「おはようございます。」と、自分から挨拶をしてくれる子もいて、うれしく感じています。

そんな中、交差点を渡ろうと待っている一人の1年生が目にとまりました。その子に気がついてくれたドライバーの方が、車を止めて渡らせてくれました。交差点を渡った後その男の子は、くるっと向きを変えて、ドライバーの方に頭を下げてお礼の気持ちを表していました。誰から指示されたわけでもなく、自分で感謝の気持ちを伝えている姿を見て、「かっこいい!」と感心しました。私のそばまで歩いてくると、元気な声で「おはようございます。」と言って手を振ってくれました。

後期に子どもたちにお願いしたことの一つに、「気持ちのよいあいさつと『ありがとう』の言葉を伝え合いましょう」があります。まさに、このお願いを実行してくれていましたし、私の方が「ありがとう」と感謝の言葉を伝えたいと思いました。

1月11日(木) 昔の遊びに親しんで

1年生の教室前を通りかかると、楽しそうな声が聞こえてきました。教室をのぞいてみると、コマ回しやだるま落としなどをして楽しんでいる子どもたちの様子が見られました。生活科の時間で、昔ながらの遊びに親しむ時間だったようです。「校長先生、コマ回しをしていました。」と子どもたちが駆け寄ってきました。また、「見ててください。」といって、だるま落としを見せてくれました。少々力が入りすぎて、積んだ積み木が全部吹っ飛んでしまいましたが、担任の先生が「力を入れすぎだよ。もう一回してごらん。」と話されていました。外を見ると、竹とんぼを飛ばして楽しんでいるグループがありました。なかなか高く飛ばなかったようですが、何度も挑戦する姿が見られ、微笑ましく感じました。竹とんぼを飛ばす子どもを見ながら、竹とんぼの作り方を教えてくれた私の父との思い出を振り返っていました。私の小学校時代は、竹とんぼは買うものではなく、自分で作るものでした。なかなか上手く作れなくて、歯がゆい思いをしたこともありましたが、今ではよい思い出です。そのように考えると、昔の遊びというのは、自分たちで試行錯誤しながら作って楽しむものばかりだったように思いますし、そこから学んだことがたくさんありました。今は遊び道具を作るという機会は少ないかと思いますが、遊び方を工夫しながら、多くのことを学んでほしいと思い、子どもたちを励ましていました。

1月10日(水) 台湾の小学校との交流

昨年度末につながりが出来た台湾の興達(こうたつ)小の子どもたちと本校の5年生が、オンラインで交流を行いました。昨年の秋ごろから、再度交流を行いたいという連絡が何度も来るようになりました。また、12月には、クリスマスプレゼントも届きました。本校からも、子どもたちがメッセージカードを作って送ったりして、親睦を深めてきました。

オンライン交流会では、クイズを出し合ったり、互いの地域の紹介をしたりして楽しい時間を過ごしました。興達小の子どもたちは、スポーツイベントについて紹介してくれました。本校の子どもたちは、阿蘇や天草、そしてくまモンを英語で紹介しました。また、歌をプレゼントしたりもして、さらに交流を深めることが出来ました。

画面上での交流でしたが、このような他国の友だちとの交流はとても大切だと感じましたし、これからもこのつながりを大切にしていきたいと思いました。

1月9日(火) 後期後半がスタート!

冬休みも昨日で終わり、本日から令和5年度(2023年度)の後期後半がスタートしました。気温1℃と寒い朝でしたが、子どもたちはいつものように登校してくれました。いつもの場所で子どもたちを待っていると、「おはようございます。あけましておめでとうございます。」と元気に挨拶してくれる子が何人もいて、私が元気をもらいました。中には、「校長先生、まだ眠いです。」と話してくる子もいました。年末から年明けにかけて、いつもと違った時間で生活していた子も多いでしょうから、なかなか切り替えができていなかったのかもしれません。

後期後半スタートに当たり、全校集会をオンラインで行いました。全校集荷のはじめに、1月1日に発災した石川県能登地方の大地震でお亡くなりになった方々のご冥福と、いまだ安否が不明な方々の一日も早い救出を祈って、全校で黙祷を捧げました。

画面越しではありましたが、目標をもち、その達成に向けて努力する1年にしてほしいことを話しました。また、後期に子どもたちにお願いした3つの頑張ることを目指していこうと話しました。さらに、みんなの大切な学校を、みんなの力できれいにしていくために協力してほしいと伝えました。

全校集会後に各教室を回っていると、早速個人の目標を短冊状のシートに書いている学年がありました。読ませてもらいましたが、「字を丁寧に書けるようになりたい」「出来ないからといってあきらめないで、何でも挑戦する」「友だちと協力し合う」「ずっと笑顔でいる」「三重とびが出来るようになる」等々、素敵な目標を考えているようでした。

後期後半は、50日ほどしかありません。一日一日を大切に過ごしながら、次の学年に向けて成長していってほしいと願っています。

学校生活の様子(12月第4週)

12月22日(金) 菊陽町の未来を描こう

本日は後期前半終了日でしたが、武蔵ヶ丘中学校区の3小学校の6年生をオンラインでつなぎ、「菊陽町の未来を描こう意見交流会」が実施されました。国語の町の未来についてのプレゼンテーションを作成する「町の未来をえがこう」の学習の発展で、それぞれの学校で作成したものを交流し合う取組でした。子どもたちの発表は、菊陽町の町長や教育長も視聴され、最後にご意見をいただくことができました。時間の都合で、それぞれの学級から1つの班だけ発表し、発表できなかった子どもたちは、他校の発表を聞きながらタブレットに意見を書き込んでいきました。子どもたちのプレゼンテーションを見ていると、町の未来を考え、課題解決のための意見を建設的に述べていることが伝わってきました。発表した子どもたちは、とても緊張していたようですが、いざ発表になると、練習の成果を生かして堂々と意見を述べていました。

菊陽町町長からは、一つ一つの提案に丁寧に答えていただき、本当に有り難く感じました。子どもたちにとってよい機会となりましたし、自信につながったことと思います。子どもたちの提案により、さらに住みよい菊陽町へと発展していくことを願っています。

12月21日(木) 雪の大興奮の子どもたち

本日は、午前中からちらほら雪が舞っていました。給食の時間頃に雪の勢いが少し強くなる時間帯がありましたが、子どもたちは、窓の方を眺めながら歓声を上げていました。「もし雪が積もったら、みんなはどうしますか?」と尋ねると、「雪だるまを作ります。」「雪合戦がしたいです。」と返ってきました。「雪だるまを作るのは大変だから、空から雪だるまが降ってくるといいね。」と冗談を言うと、大笑いしていました。5時間目の休み時間もやや雪が強く降ってきましたが、雪をキャッチしようと外に出てはしゃいでいる子もいました。「校長先生!」と手を振りながら声をかけてくれたので行ってみると、「校長先生、雪です!」と教えてくれました。また、体育のために運動場に出てきていた6年生も、走り回って楽しんでいました。そんな子どもたちの様子を見ながら、私も何だかウキウキしてきました。

12月20日(水) 迎春準備が着々と・・・

本日、本校の正門に門松が設置されました。この門松は、地域の方から作り方を教わった教頭先生と校務支援員の先生が中心となり、みんなで力を合わせて作りました。本職の方が作ったものではありませんが、手作り感があって、とても優しい出来になっていると感じました。最近は門松自体を見る機会もだんだん少なくなってきたように感じますが、新しい年を迎えるに当たり、正門から見る学校が何となく引き締まって見えてきました。

後期前半も、残り2日となりました。また、今年も10日ほどで新しい年を迎えます。どんなことができるようになったかをしっかり振り返るとともに、新しい目標を見定める期間にしていきましょう。

12月19日(火) 自分にできることを見つけよう

子どもたちの学習の様子を見て回っていると、どの学年も後期前半末のまとめが行われているようです。1年生教室を見てみると、生活科で「自分にできることを見つけよう」という学習が行われていました。担任の先生が、「みんなは、お家で家族のためにしていることはありますか?」と尋ねると、「お風呂掃除をしています。」や「食器洗いや食器ふきをしています。」、「料理のお手伝いをしています。」など、色々な意見が出されました。私の小学校1年生の頃を思い返すと、お手伝いらしきことは何もしていませんでしたから、子どもたちはすごいなと感じました。

先生が、「もうすぐ冬休みです。冬休みに自分でできる家の仕事を考えて、やってみましょう。」と投げかけ、子どもたちなりに考えたようです。子どもたちも家族の一員ですから、家族のために何ができるかを考え、行動することは、とてもよい勉強だと思います。上手くできたかどうかではなく、保護者の皆さまには、温かい目で子どもたちの様子を見守っていただければ幸いです。

12月18日(月) タイムランチャレンジ

この冬一番の冷え込みとなりましたが、長い距離を自分のペースで走ることによって、持久力を高めるとともに、最後まで頑張り通す態度や忍耐力を向上させることを目的とした、タイムランチャレンジを実施しました。学年にあった時間の中で、自分の力を考えながら無理のないペースで走り続けるという取組ですが、この日に向けて各学年で練習を行ってきました。練習の様子は見てきましたが、本日は所要のため、すべての学年の子どもたちの頑張りを見ることはできませんでした。私は、小・中学校の時は持久走が大の苦手でしたので、一生懸命走っている子どもたちを見ると、本当に感動します。本校の子どもたちに育てたい資質・能力の一つに「やり抜く力」があります。何事もあきらめずにやり抜くためには、心と体の持久力が必要となります。その力を身に付けていくためにも、本校で実施しているこの「タイムランチャレンジ」は、とても意味のある取組だと感じました。

学校生活の様子(12月第3週)

12月15日(金) 正方形はどれだろう?

2年生の算数の授業を見せてもらいました。単元「三角形と四角形」の「長方形と正方形」の学習でした。直角や辺の相等に着目して、正方形の意味や性質を考えたり説明したりする学習活動が行われました。子どもたちが実際にはさみを使って正方形をつくり、辺の長さや角の大きさを調べていきました。切る過程で少し長さが変わってしまった子もいて、話し合う際に意見が分かれてしまう場面もありました。正方形の性質をまとめた後、適用問題を解いていきましたが、頂点が左右でなく上下になった正方形を見て、「これは正方形ではありません。だってダイヤみたいだから。」という意見が出て、なかなか面白い展開になりました。子どもたちが頭を傾けながら教科書を見る姿が何ともかわゆく、見ている私も子どもたちと一緒に頭を傾けてしまいました。

12月14日(木) 水俣に学ぶ肥後っ子教室

本日、5年生の「水俣に学ぶ肥後っ子教室」を行い、水俣市立水俣病資料館、熊本県環境センター、国立水俣病情報センターに出向き、実際に自分たちの目で見て、多くの方々の話を耳にし、そこから身近な環境問題や人権問題等について学びを深めてきました。子どもたちと行動を共にしながら、現地で学びに向かう姿勢を見ていましたが、真剣に学習に取り組む様子が伝わってきました。特に、環境に関する講話や語り部の方の講話を一人ひとりがしっかりメモを取りながら聞くとともに、主体的に手を挙げて質問する姿もあり、本校の代表として、子どもたちを大変誇らしく感じました。講師の方も、「子どもたちがとても真剣に聞いてくれるから、ついこちらも力が入ってしまい、ちょっと時間オーバーしてしまいましたよ。」と笑顔で話されていました。

子どもたちの行っている水俣に学ぶ学習は、今回で終わりではありません。むしろ、これからの学習が重要であると子どもたちには伝えました。本日の現地での学習を通して、一人ひとりの学びを出し合い、さらに充実した学習へとつなげていってほしいと思います。

12月12日(火) Jリーガーと一緒に

本日、地元のJリーグチーム「ロアッソ熊本」の4選手が子どもたちとの交流を目的に来校されました。5・6年生の子どもたちと給食を共に食べながら、楽しい時間を過ごすことができました。また、菊陽町の町長と教育長も来校され、本校自慢の給食をともに食べられました。最初は緊張からか、子どもたちも静かに食べていましたが、質問タイムぐらいから緊張も徐々にほぐれ、色々な話をしながら交流が進んでいきました。さらに、選手からサインをもらおうと長蛇の列ができていました。中には、白のポロシャツや赤白帽子にサインをもらう子もいて、大丈夫だろうかと心配しました。短い時間ではあったのですが、子どもたちにとっては、素晴らしい出会いと経験になったことと思います。

来シーズンに向けて大切な時期であったと思いますが、子どもたちに夢を与えていただいたことを、心から感謝しています。J1昇格を目指して頑張るロアッソ熊本の選手を、これからも応援していきます。「頑張れ ロアッソ熊本!」

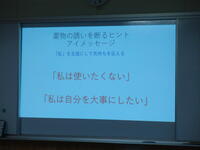

12月11日(月) 「ダメ ぜったい!」

6年生の子どもたちを対象に、学校薬剤師の先生を講師として招いて「薬物乱用防止教室」を行いました。最近、若者の薬物使用に関するニュースをよく目にします。子どもたちの身近にも様々な薬があり、病気の治療に使用することも多いと思います。私たちの身を守るために薬は必要ですが、正しく理解し、正しく使っていかなければ、自分の命を危うくしてしまいます。薬物の名前などは、ドラマやニュース等で耳にすることがあるかと思いますが、その恐ろしさについては、理解できていないと思います。軽い気持ちでまちがった使い方をしてしまえば、成長期にある若者には心と体に大きな影響を与えてしまうことになります。自他の命を守るために、この教室はとても大切な学習だと考えています。

学校薬剤師の先生からは、正しい判断の下、正しい知識を身に付け、いざというときに「NO!」と断る勇気が必要であることを伝えていただきました。先生からも「子どもたちが、よく聞いてくれていました。」と褒めていただきました。今回限りではなく、繰り返して学んでいくことが必要であると感じました。

学校生活の様子(12月第1週)

12月8日(金) よい学習になったようです

3年生が校外学習として、工場や消防署、商店街などの見学旅行に出かけました。菊陽町馬場楠の鼻ぐり井手も見学し、公園でお弁当を食べる計画でした。天気にも恵まれ、よい学習となったようです。同行することはできませんでしたが、朝から張り切ってバスに乗り込んでいました。見学を終えて帰校してから、どんな学習をしてきたのかを聞かせてもらいました。「昔の人は、今みたいに機械がないのに、石を切って井出を作ったことがすごいと思いました。」「消防署の人たちは、人を助けるために訓練をしていることが分かりました。」「商店街では、お店の人が考えて値引きをしてくれていることが分かりました。」等、見学して感じたことを伝えてくれて、うれしくなりました。工場では、お土産もいただいたようです。担任の先生から、「見学して勉強したことを、お家の方にも伝えてください。」と話していました。子どもたちの表情は、多少疲れもあったかもしれませんが、充実した笑顔が見られました。

12月7日(木) 気持ちを引き締めて

本日、火災に備えた避難訓練を行いました。寒くなってくると、火気を取り扱うことが多くなるからか、火事のニュースをよく目にするようになります。あってはならないことですが、いつ、どのような場所で火災に遭遇するか分かりません。災害に備えて、どのように行動すればよいか準備しておくことは重要です。

消防署の方々にもご協力いただき、子どもたちの避難する様子や先生方の動きなどを見て、注意すべき点を教えていただきました。また、消火器の使い方について、水消火器で実演していただきました。子どもたちは、訓練放送をよく聞き、担任の先生の指示に従って静かに避難することができていました。避難場所に集合した際に、若干おしゃべりの声が聞こえたことを注意されました。先生方の動きとしては、初期消火の状況を集約する方法を考えてほしいと助言を受けました。助言していただいたことについては、次回の訓練に生かし、より安全に子どもたちが生活できる環境づくりに力を入れていきたいと思います。

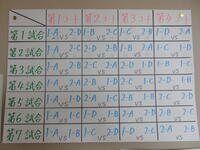

12月6日(水) とてもユニークな取組です!

校内を回りながら子どもたちの学習の様子を見て回っていると、ある掲示物に目がとまりました。それには、「武小5年 計量カップ」と書かれていました。給食の時間に再び回って、この掲示の意味を尋ねてみました。5年生では、体育の時間に4グループに分かれてティーボールの対抗戦を行っているそうです。リーグ戦で戦っていくそうですが、そこで優勝したチームが、この軽量カップを手にすることができるとのこと。それを聞いて納得するとともに、大笑いしてしまいました。このようなユニークな発想は大好きですし、「頑張れ!」と応援したくなりました。このリーグ戦の結果を見ることが、これから楽しみになりました。

12月4日(月) 大相撲菊陽場所

本日、菊陽町総合体育館で「令和五年冬巡業 大相撲菊陽場所」が行われ、町内小学校の6年生が招待され、様子を見学させていただきました。子どもたちにとっては、大相撲というとテレビで観戦するぐらいかもしれないので、直接力士の様子を見る貴重な時間となりました。このような機会を設けていただいた関係者の方々に、心から感謝申し上げます。

決められた時間で見せてもらいましたので、本校の6年生は、「相撲甚句」「初っ切り」「幕の内土俵入り」の場面を見ることができました。時折力士が子どもたちの方に手を振ってくださると、子どもたちも喜んで手を振っていました。「初っ切り」では、土俵上の力士の面白い動きに、自然と笑いが出ていました。初めて力士の姿を見た子は、その大きさに大変驚いたことでしょう。1時間ほどの見学ではありましたが、よい思い出ができたことと思います。