学校生活

【学校生活】3、5年「算数:かけ算の筆算、変わり方調べ」

3年の算数は「かけ算の筆算」に取り組んでいました。この日の問題は3けた×2けたの筆算でした。子どもたちは新しく出会った3けた×2けたの筆算の仕方を今まで学習した筆算のやり方などを使いながら自分なりに考えていきました。ノートやタブレットに自分なりのやり方を書き、友達に一所懸命に説明している姿がありました。新しいやり方が分かるといろいろな問題に夢中になって解いていく子ども達でした。

5年生の算数は「変わり方調べ」に取り組んでいました。正方形の数と辺の数の関係を見つけて式に表すという課題でした。子ども達は図に書いて必死に数えたり、表にして決まりを見つけようとしたり一生懸命になっていました。決まりが分かると式に表すことができ、どんな数でも式で解いていくことができ、式のすばらしさを感じていました。

この日は御船町教育委員会の吉見指導主事にも授業を参観していただき、授業についてのアドバイスもいただきました。

【学校生活】4、6年生「体育:跳び箱、走り高跳び」

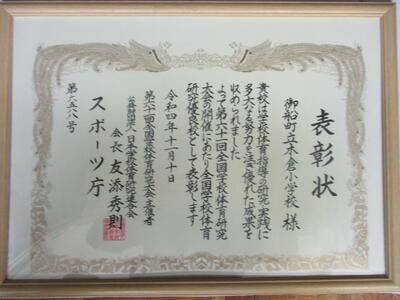

木倉小は平成元年から34年間にわたり継続して体育の研究を続けてきています。本年度は長年の功績に対し、スポーツ庁より「全国学校体育研究優良校」の表彰を受けました。これまでの研究を推進してこられた職員の方々、子ども達、保護者の皆様、地域の皆様に感謝申し上げます。

今日は、木倉の体育の授業視察のために菊陽町の菊陽中部小学校から2名の先生が木倉小へ来られました。公開した授業は4年生の「跳び箱運動」と6年生の「走り高跳び」の授業です。木倉小で普段から行っている授業を見ていただきました。どちらの学年の子ども達もいつもどおりに張り切って、運動を楽しんでいました。

2月9日(木)にはオンラインで教職員向けの木倉小教科体育研究発表会があります。木倉小の体育を熊本県全体へ発信して行きます。体育を全身で楽しむ子ども達の姿が木倉体育のすべてです。

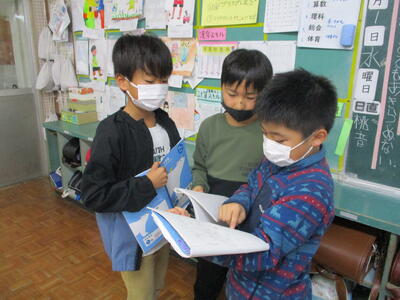

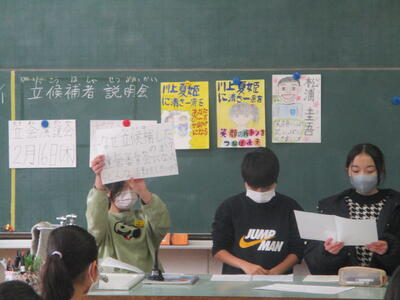

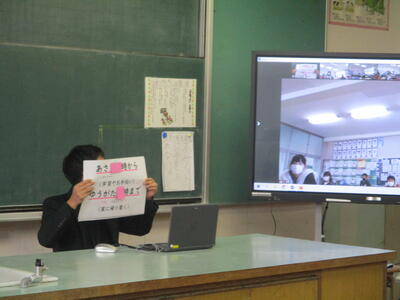

【学校生活】児童会「木倉小運営委員会選挙」

木倉小を引っ張っていく運営委員会のメンバーを木倉小では選挙で選んでいます。新6年生、新5年生から立候補者とその応援者が出て、3年以上の子ども達みんなの投票で来年度の新運営委員会が決まります。

この選挙を自分たちで進めていくのが現運営委員の6年生の3人で構成する選挙管理委員会です。2月1日(水)は選挙運動の方法や立ち合い演説会について選挙管理委員会の6年生が立候補者と応援者全員に説明する日でした。

選管の3人は、選挙ポスターのことや、立ち合い演説会の方法や演説時間、昼の校内放送での選挙演説など、詳しく分かりやすく説明しました。さすが1年間、運営委員として木倉小を引っ張ってきた6年生です。

校内放送の順番や立ち合い演説会の順番等はくじで公平に決めていました。2月16日がいよいよリモートで行う立ち合い演説会の予定です。

【学校生活】3年生「国語:習字「正月」を書こう」

3年生から習字の学習が始まります。最初は「一」などの簡単な文字からスタートしますが、この日は「正月」という二文字に初めて挑戦していました。

二文字用に習字紙をきちんと折るところから学習は始まります。担任が水晶板に水で手本を書いたり、電子黒板で筆使いなどを動画で見せたりしました。その後、担任と一緒に筆を持ち、姿勢や筆の運び方を宙で行い、いよいよ習字紙に書きました。

一画、一画丁寧に力強く書いていきました。書き上げると手本と見比べ次のめあてを自分で決めてチャレンジしていきました。どんどん集中力が増していく時間でした。

【学校生活】3、5年生「学活:命の教育」

木倉小では1月末から2月上旬にかけて「命の教育」に全学級で取り組んでいます。この日は、5年生と3年生の教室で命の教育の授業がありました。

5年生は生命誕生について学習しました。第2次性徴を学習し、命の誕生について分かりやすく神秘的な動画で学習しました。自分たちの命が何億分の1というすごい確立で誕生したことにみんな驚いていました。また、担任による自分の子どもの誕生の際の思いなどの話では1つの命がどれだけの人々の喜びの中で誕生したかを知り、顔もほころんでいました。

3年生では命のつながりをテーマに学習し、自分の命が誕生するまでには両親、その両親、そのまた両親というように数えきれないほどの命のバトンがつながれていることに感動していました。他の学年でも近いうちに命の授業が行われます。

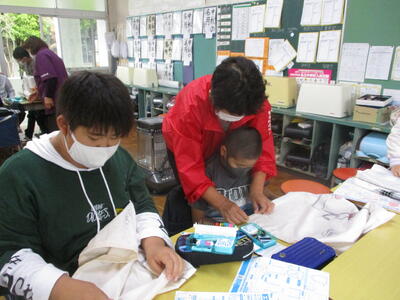

【学校生活】5年生「家庭科:エプロンを作ろう」

5年生は家庭科のエプロンを作ろうという単元で初めてミシンを体験します。そんな5年生のために心強い味方の学校応援団の皆さんが来校されました。

今日は荒木さん、森田さん、田中さん、森田さん、城さんの5名の地域の方々が来校され、子ども達のグループに付いてミシン操作や手縫いの仕方について優しく丁寧に教えていただきました。ミシンは縫う前の下糸通し、上糸通しなど子ども達は悪戦苦闘していましたが、学校応援団の方々のお陰でミシンが動き出し、スイスイ縫うことができ、子ども達も笑顔いっぱいになりました。交流が進むにつれて地域の話や家族の話なども飛び出し、和気あいあいの雰囲気で授業が進みました。

2月1日(水)にも来校していただき、5年生のミシンの学習を手伝っていただく予定です。 ※1日には堀さんも来ていただきました。

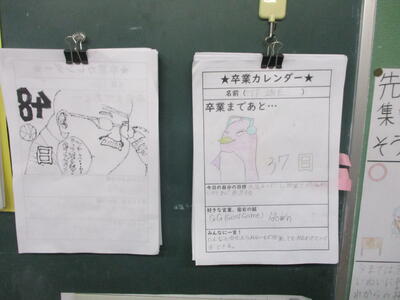

【学校生活】6年生「外国語:小学校の思い出をまとめよう」

小学校生活も残すところ2ヶ月になった6年生の外国語の授業では、英語専科の先生と小学校の思い出についての授業が楽しく行われていました。

6年生は6年間の学校生活で数え切れないほどの思い出があります。運動会、修学旅行、集団宿泊教室、遠足、授業、給食などなどの思い出が出され、みんな楽しそうに振り返っていました。行事のカードを日直の子どもが引くと修学旅行のカードが出ました。修学旅行の思い出を友達同士で英語で尋ね合ったり、英語専科の先生や担任の先生に英語の答え方を聞いたりして楽しく授業を進めていました。

6年教室の後ろの掲示板には卒業式までのカウントダウン表があり、この日「卒業まで後37日」の数字が書いてありました。残り少ない小学校生活を最後まで満喫している6年生です。

【学校生活】1年生「生活科:冬をさがそう」

この日、寒波が襲い朝の校庭は一面の雪景色でした。朝からたくさんの子ども達が寒い中、校庭に出て、雪合戦をして走り回ったり、雪だるまを作ったりして雪を満喫捨していました。

1年生は生活科の冬さがしの絶好の機会ということで、みんなで校庭へ飛び出していきました。校庭に出た子どもたちは、雪を手で集めて雪合戦をしたり、小さな雪だるまを作ったりして元気いっぱいに走り回りました。「氷があるよ」と言って、厚くて大きな氷をもってきてうれしそうに話してくれる子どももいました。水たまりが凍りついてスケート場のようになっているところで滑って遊んでいる子どもたちもいました。

めったに体験できない雪や氷で遊ぶことができて、みんな笑顔いっぱいでした。

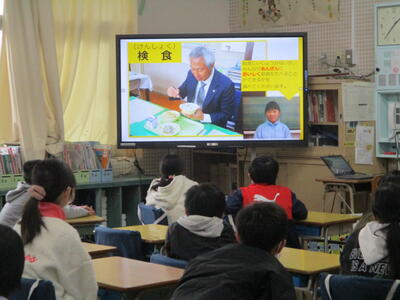

【学校生活】全児童「給食週間:給食集会」

1月24日(火)は日本で給食がはじまったことを記念した給食記念日です。木倉小では、1月23日(月)~1月27日(金)を給食記念週間として給食について改めて学習

し、給食に感謝する週間としています。

給食週間初日の23日(月)には、給食委員会の子どもたちが用務の三澤先生の給食に関する1日の仕事を詳しく取材し、さらにインタビューをしたスライドを作成しました。そして、児童集会の時間に全学級にリモートで発表しました。

給食委員のみんなはそれぞれの担当箇所についてプレゼンテーションと自分の顔をワイプとして出して堂々と分かりやすく説明しました。

今日の給食は山都町の特産品が入っていました。これから1週間、それぞれの町の特産品を使った給食が提供されます。

【学校生活】4年生「社会:県内の特色ある地域の様子」

この日の4年生社会の授業は、「県内の自然環境を行かした地域について調べよう」というめあてで、熊本県内の様々な特産品について土地の様子と関連付けながら自分で調べていく授業でした。

一人一台のタブレットを慣れた手つきで使いこなし、自分が調べたい市町村の特産物や生産地等を調べ、ノートに必要なことをメモしていきました。ネット上に溢れるたくさんの情報は子ども達にとって多すぎる情報ですが、4年生の子どもたちはその情報の中から自分にとって必要な情報のみを選択し、ノートにメモしていました。素晴らしい情報活用能力です。

天草の魚、植木のスイカ、七城のメロン、芦北のデコポン、玉名のいちご などを目を皿のようにして調べていました。調べた後は、まとめたノートや熊本県の地図などを使って、ペアの友達に自分が調べてわかったことを一生懸命に楽しそうに伝えていました。

【学校生活】1年生「図工:動物をつくろう」

今日の1年生の図工の時間の始まるとき、子ども達の机の上にはたくさんの箱やカップラーメンの容器、トイレットペーパーの芯など様々なものが並んでいて、みんなの顔も笑顔で早く始めたいという表情でした。

今日の図工は、子どもたちが家から空き箱など様々なものをもってきて、その形や色などを活かして、思い思いの動物をつくろうという楽しい時間でした。子ども達は箱を組み合わせたり、丸い筒を手足に見立てたりして、キリンや象、うさぎ、ワニなどの様々な動物を夢中でつくっていました。

1年生の教室はまるで夢の動物園のようでした。

【学校生活】2年生「図工:えのぐしまを描こう」

2年生の図工の時間、教室には子ども達の夢が広がっていました。この日のテーマは「自分のえのぐしまを描こう」でした。

「色や形、ふでづかいを工夫してかこう」をめあてにみんな思い思いの夢の島を描いていました。島に虹を架けたり、大きな木を生やしたり、お花畑を作ったり、大きな龍を飛ばしたり、かわいいおうちを建てたり、果物畑を作ったり、かわいい動物を住まわせたりしてそれぞれに夢の島を描きました。

絵の具をパレットで上手に混ぜて描いたり、水の量を考えて描いたり、筆使いを工夫したりとそれぞれにきらりと光作品となりました。子どもたちの今日の夢にもでてきそうな島たちでした。

【学校生活】5年生「習字:今年の漢字1文字を書こう」

この日の5年生の教室はシーンと静まりかえり、子ども達は自分で考えて選んだ今年の漢字一文字に魂を込めて書いていました。

子ども達が選んだ今年の漢字には「生」「楽」「友」「音」「羽」「栄」「今」「年」「金」などのそれぞれに子ども達の思いのこもった漢字がありました。「羽」と書いた子どもに聞いてみると「今年からバドミントンをはじめたから」とうれしそうに話してくれました。

子ども達は書き初めの習慣を理解し、日本の文化に触れ、楽しく書き初めに取り組みました。年の始めに書き初めた漢字の思いがこの1年かなえられるようにがんばってくれることでしょう。

【学校生活】4年生「図工:オリジナルの入れ物を作ろう」

4年生の図工は「オリジナルの入れ物を作ろう」に取り組んでいます。細長い長方形の色とりどりの紙を丁寧に組み合わせながら自分思いの詰まった入れ物(籠)を作っていました。

できばえは、まるで竹細工職人のようにかっこいい籠が少しずつできあがっていっていました。一つ一つ上手に編み込んでは洗濯ばさみで止めながら、根気よく作っていました。途中途中に桃色や水色や黄色の色とりどりの紐をアクセントとして取り入れ、自分のオリジナル籠(入れ物)を夢中で製作していました。

籠(入れ物)のとっての部分にうねりをつけてみたりと、子どもたちそれぞれの思いと工夫がありました。

【学校生活】「地域の行事:クリスマスイベントとどんどや」

この年末年始にも多くの行事が地域で行われました。1つは12月24日(土)のクリスマスイブに木倉小の体育館で行われたクリスマスイベント「親子で楽しむ体験活動~手作りしめ縄とカスタネット作り体験~」です。このイベントは青少年健全育成町民会議木倉支部が主催し、木倉校区社会福祉協議会と木倉小PTAが共催し、グリーンヒルみふねさんの協力のもと、毎年開催されているイベントです。

この日も40名から50名の木倉小の子ども達や保護者の皆さんが集まり、体育館で地域のしめ縄づくりの先生の指導のもと、しめ縄を作ったり、木製の手作りカスタネットを作ったりと楽しく体験しました。イベントの最後には、校区社会福祉協議会の方々が手作りされたおこわをもらい、持ち帰りました。

また、1月には地域のどんどやが各地で開催されました。木倉小横の空き地で行われた西木倉のどんどやにも子どもたちや地域の方々が参加していきよいよく燃え上がるどんどやを肌で体験しました。

木倉小の子どもたちは多くの地域の皆様に愛され、地域の中で育てていただいております。

【学校生活】全児童「行事:第3学期の始業式」

1月10日(火)木倉小学校の3学期がスタートしました。子どもたちの元気な声が響き、学校の活気がよみがえってきました。

1時間目には始業式を放送で行い、校長先生の話と転入生(3名)の紹介を行いました。6年生の教室の黒板には2学期にがんばったことと3学期がんばりたい一人一人の目標が書いてあり、小学校最後の学期に向けて張り切っている意気込みが伝わってきました。

2時間目には早速、各学級で3学期の係や掃除当番、今日から始まる給食の当番等を決めました。

3時間目には大掃除があり、みんな張り切って掃除をがんばる姿がありました。

いよいよ明日から3学期が本格的にスタートします。

【学校生活】全児童「行事:第2学期の終業式」

今日は、2学期の終業式がありました。コロナ禍のため今回も各教室へ映像を送るリモートでの開催となりました。

校長先生が2学期を振り返り、子ども達のがんばりや成長を褒め、みんなさらに元気になりました。校長先生の話のあとは、学年代表による2学期の思い出と3学期への抱負の発表がありました。「一輪車をがんばりました」「運動会のリレー、ダンスをがんばった」「挨拶運動の意味を考えてがんばった」「友達との教え合い学習をがんばった」「トイレのスリッパ並べを自分からがんばった」などの2学期の頑張りや思い出が発表されました。

終業式の後は大掃除を行い、学級活動の終わりにどきどきわくわくの通知表を担任の先生から一人一人手渡しされました。明日からは冬休みです。楽しいクリスマス、お正月を過ごして、新学期に元気に登校してくることを願っています。

【学校生活】1、6年「国語科、生活科:交流遊びをしよう」

12月19日(月)の5時間目、6年生と1年生はグランドに集合し、1年生が楽しみにしていた木倉小恒例の6年生と1年生の交流遊びが行われました。

交流遊びでは、「だるまさんが転んだ」「缶蹴り」「ボール当ておにごっこ」など1年生が楽しめるような工夫をして6年生リードで行われました。この交流活動は6年生にとっては国語の授業で「みんなが楽しく過ごすために」という単元で、1年生が楽しめる交流活動やそのやり方などをみんなでしっかり話し合い、その実現の場が今日でした。1年生にとっては生活科の授業で、「外で遊ぼう」 の単元になります。それぞれに学習の目的をもって参加しますが、1年生はみんな楽しくて笑顔いっぱいでしたし、6年生も1年生が喜ぶ笑顔をみて大満足の1時間になったようです。

これからも木倉小の恒例活動として大切にしていきます。

【学校生活】全児童「行事:校内持久走大会」

12月20日(火)、3年ぶりに小学校周辺の道路へ出ての校内持久走大会を開きました。たくさんの保護者の皆様が温かく見守る中、子ども達は元気いっぱいに走り抜きました。

まずは2時間目に低学年部(1km)でした。女子、男子の順でスタートしました。走路にはPTA執行部と体育部の保護者の皆様が黄色い旗を持って安全確保をしていただきました。また、PTA広報部の方には子供たちの写真を撮影していただきました。

3時間目には中学年部(1.6km)、4時間目には高学年部(2.5km)と分散して開催しました。この日までに2度ほど試走をしてきた子ども達ですが、この日は保護者の皆様の応援もあり、いつもにも増して張り切って最後までがんばる姿がありました。

【学校生活】運営委員会「赤い羽根共同募金」

12月14日(水)の昼休みに御船町社会福祉協議会の方が来校され、木倉小で集めた赤い羽根共同募金の受け渡し式を行いました。

運営委員会の子ども達5人は、全校児童に赤い羽根共同募金のお知らせの放送をしたり、ポスターをつくったりして取り組んできました。どんな言葉で放送したらこの募金の趣旨が分かりやすく伝わるかを自分達で考えました。そして11月14日(月)~11月 18日(金)まで毎朝、担当の先生と教室などを周り、呼び掛けをし、募金集めをしました。

その募金をこの日、社会福祉協議会の方に手渡ししました。社会福祉協議会の方から「集めるの大変だったでしょう。この募金は生活に困っている多くの方々のために大切に使わせていただきます。ありがとうございました。」との言葉をいただきました。

募金に協力していただいたすべての方々に感謝申し上げます。

【学校生活】全児童「人権旬間を終えて~意見発表~」

11月の人権旬間と人権学習を全学級で終え、人権学習で学んだことを全学級の代表が給食の時間に放送で発表しています。

12月13日(火)の第1日目、トップバッターは中学年部として町の代表授業を行った4年生の児童でした。「4年生の学級目標『笑顔とチャレンジ!太陽のようにかがやけ4年』にもあるとおり、この4年生みんなで協力して、あったかい言葉あふれるクラスにしたいです。」など、人権学習を通しての意見や感想を堂々と発表できました。

その後は毎日、2年の代表児童、5年の代表児童、3年代表児童、6年代表児童、1年代表児童の順で給食時間に発表がありました。

また、児童会で取り組んでいる「ありがとうBOX」の紹介も給食時間に行われており、木倉小は温かい空気に包まれています。

【学校生活】2年「生活科:校区探検~恐竜博物館他~」

12月13日(火)に2年生は恐竜博物館周辺に校区探検に行きました。心配された前日の雨も上がり、暖かい太陽の日差し中、元気いっぱいに出発しました。

まず訪問したのは、恐竜博物館です。学芸員の方から御船の恐竜の説明を聞いたり、ダイナミックな骨格標本や様々な恐竜の展示物などを見学したりしました。その後は、体験プログラムとしてアンモナイト作りに挑戦しました。

恐竜博物館を出ると、となりの御船町ふれあい広場へ行き、思いっきり遊んだり、お楽しみのお弁当を食べたりしました。

昼からは御船町図書館へ行き、図書館を見学したり、説明を聞いたりしました。そして、たくさんの楽しい経験をして元気に帰ってきました。

【学校生活】全学年「校内持久走大会に向けて~試走~」

12月20日(火)の午前中に木倉小校内持久走大会が3年ぶりに学校周辺のロードも使って行われます。朝のランランモーニングに加え、低、中、高の各学年部で実際のコースを走る試走が今週行われました。

12日(月)にはまず、1、2年生が試走を行いました。女子、男子の順にスタートしました。運動場を回り、正門から道路(歩道)へ出ます。木倉のセブンイレブンを曲がるとやや上り坂の歩道に苦戦しながらもがんばって走っていました。信号のところで折り返し、運動場でゴール。みんな全力を出しきりました。

13日(火)には中学年部、高学年部が試走を行いました。試走は15日(木)に2回目を行いました。みんな自分のペースをつかんで本番に向けて張り切っていました。

【学校生活】2年「体育:多様な動きをつくる運動遊び」

12月8日(木)の木倉小の体育館には2年生の楽しそうな笑顔と歓声がいっぱいでした。2年生は体育の授業で多様な動きをつくる運動遊びに取り組んでいます。単元名は「にんにん、目指せ キラキラ忍者!」です。

子ども達はスイッチオンタイムから、「にんにん」と声を出し、身も心も忍者になりきっていました。この日は「忍法人運びの術」のこつを見つけていきました。

忍者修行の場には、「忍法縄すりぬけの術」「忍法枝わたりの術」「忍法ケンケンパの術」「忍法人運びの術」「忍法宝運びの術」の5つの場があり、子ども達はそれぞれの場のこつを見つけ、こつを活かした様々な動きを見つけ出していきました。子ども達の発想はとても素直で無限大です。みんなキラキラ忍者になっていました。

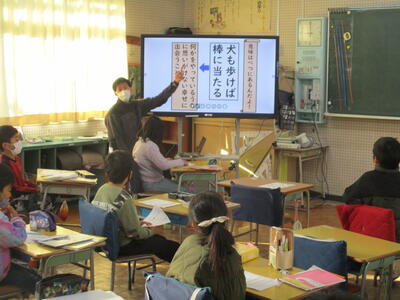

【学校生活】3年「国語:ことわざ・故事成語」

3年生の国語は「ことわざ・故事成語」を学習しています。これまでに「犬も歩けば棒にあたる」などのことわざや「五十歩百歩」などの故事成語が生まれた理由や意味について学習してきました。

この日は、自分の好きなことわざや故事成語を選び、その意味に合った様々な場面を文章にして楽しもうという時間でした。まずは担任の先生が「犬も歩けば棒に当たる」(何かをやっていると思いがけない幸せに出会うことがあるという意味)を選択し、「雨上がりの下校中に、突然虹が表れてうれしくなった。」という例を出し、文章の作り方を丁寧に説明すると、子どもたちは「よし」「つくりたい」「あれつくろう」と意欲満々に様々な場面の文章を作り始め、友達に笑顔で紹介し合っていました。「苺をたくさん撮ったら山のようになった。(ちりも積もれば山となる)」「何回も何回も分からないところを聞いたら尋ねた。(石橋をたたいて渡る)」などの文章ができました。

【学校生活】4年「体育:鉄棒 足かけあがり」

4年生の体育は今、鉄棒をしています。この日の技は「足かけあがり」でした。足かけ上がりは何度も練習をしているとかけている膝の裏が痛くなります。そこでその痛みを和らげるスポンジを鉄棒に巻き、練習しました。

子ども達は3人の4チームを組んで、お互いに励まし合ったり、アドバイスし合ったり、時には相手の膝を手で押してあげて補助をしたりして一生懸命にがんばっていました。

この日は、担任の先生方に加え、御船町教育委員会の大脇指導主事にも授業に入っていただき、多くの先生方で子ども達の支援をしました。「やったー」「もう少し」「できたー」などの子ども達の声が飛び交っていました。

4年生の鉄棒では、上がる技、回る技、組み合わせた技に挑戦し、単元の最後には発表会をする予定です。

【学校生活】学校全体「授業参観(道徳)、学級懇談会」

12月9日(金)の午後に2学期最後の授業参観と学級懇談会を全学年で実施しました。新型コロナ感染拡大防止の観点から学年を分散して開催しました。

5校時には1年、3年、5年の授業参観を行い、その後に学級懇談会を行いました。6校時には2年、4年、6年の授業参観を行い、学級懇談会をその後に行いました。また、その後に地区委員の皆様を対象に地区委員会も行いました。

今日の授業参観は全学年道徳の授業を行い、それぞれの学年に合った題材で授業を行い、子ども達の素直な気持ちを引き出し、みんなで議論していく中で、様々な道徳的価値に子どもたちは出会い、価値を高めていきました。

多数の保護者の皆様の参観があり、大変ありがとうございました。また、この日は5年生が育て、収穫したもち米を使ったもちが全児童に配付されました。

【学校生活】全学年「朝のランランモーニングスタート」

12月の冷たい空気の中を、木倉小の子ども達は軽快なアレキサンドロスの渡り鳥のBGMにのって元気いっぱいに走っていました。今日から12月16日(金)まで毎朝、グランドを5分間全校児童で走るランランモーニングがスタートしました。

今年は3年ぶりに校内持久走大会でロード(校外の道路)に出ます。校内持久走大会は12月20日(火)の予定で、子ども達は朝のランランモーニングや体育の授業で大会に向けた練習をスタートさせました。

この日は初日です。まずは自分のペースに合わせて5分間走りました。なかには最初からペースを上げすぎて最後はバテてしまったり、歩いてしまったりした子ども達もいましたが、何事も経験です。これからのペースランニングを通して自分のペースをつかみ、徐々にペースを上げ、本番に向かってほしいと思います。大会当日は多くの皆様の応援をお願いいたします。

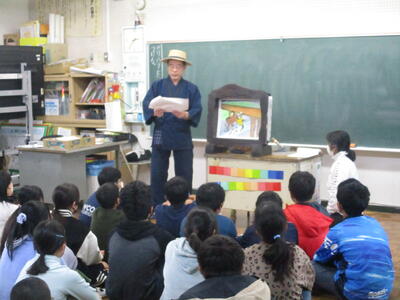

【学校生活】6年「総合的な学習の時間:先哲の紙芝居」

12月5日(月)の6校時に、地域の福味様が来校され、御船町の5人の先哲のひとりである「林田能寛さん」のことについて6年生に対して、紙芝居を使っての学習をしていただきました。

木倉小の6年生は御船町の発展に大きく寄与した5人の先哲(林田能寛、光永平蔵、増永三左衛門、松崎慊堂、宮部鼎蔵)について総合的な学習の時間に学習しています。この日はその中のひとりである林田能寛さんの業績や思いについて福味さんの巧みな講話や紙芝居などで詳しく学習しました。子どもたちからは「面白く、分かりやすく教えていただけました」「また紙芝居を見せてもらいたいです」「御船町のことを詳しく知れて良かったです」などの意見や感想がどんどん出てきました。ふるさとのよさを再発見する1時間でした。ありがとうございました。

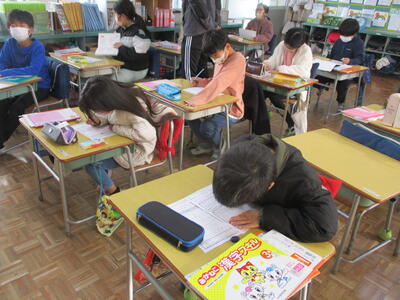

【学校生活】3~6年「熊本県学力学習状況調査」

12月6日(火)~7日(水)にかけて、3年~6年で熊本県学力学習状況調査が行われました。1日目が国語、2日目が算数と質問紙でした。

この調査は全県下で行われる学力調査で、今の学年の内容だけでなく、前の学年の内容も出題されます。子ども達はこの日までに復習をし、それぞれに準備をしてきました。普段行われる単元テストとは違い、出題範囲も広く、問題数も多くて悪戦苦闘している子ども達もいましたが、あきらめることなく最後まで時間いっぱい問題に取り組む姿がどの学級にもありました。

今日は国語でしたが、明日は算数と質問紙があります。

【学校生活】3年「学活:歯の健康教室」

12月5日(月)に御船町の歯科衛生士の方々が来校され、3年生を対象に歯の健康教室をしていただきました。

歯科衛生士の方がむし歯になるメカニズム等を写真などで分かりやすく説明していただきました。説明の中でむし歯の原因の1つに砂糖があることを学び、スポーツドリンクやコーラ、オレンジジュース、お茶等にどのくらの砂糖が入っているかのクイズがありました。子ども達の予想をはるかに上回る砂糖の量に子ども達は「えーー」と驚きの顔がいっぱいになりました。

その後は、自分の歯にどのくらいの歯垢が残っているのかを調べる染め出しを全員で体験しました。歯垢が残っているところは赤く染め出されます。意外にたくさんの歯垢が残っていることを実感した子ども達は丁寧に歯磨きする大切さを改めて学びました。

【学校生活】6年「家庭科:エプロンを作ろう~学習応援団Ⅱ~」

11月29日(火)に引き続き、本日、12月1日(木)にも学習応援団の皆様が6年教室に来校され、ミシンや手縫いのゲストティチャーをしていただきました。

この日来校された学習応援団の方は、荒木さん、田中さん、杉田さんの3名でした。前回同様に、ミシンや手縫いの仕方を丁寧に教えていただき、多くの子ども達のエプロンが完成していきました。一緒に学習をする中で、子ども達のおばあちゃんやおじいちゃんの話で盛り上がったり、笑顔いっぱいの教室でした。

授業の最後にはこの2日間のお礼に、AKB48の「365日の紙飛行機」に手話をつけて6年生全員で歌をプレゼントしました。また、リコーダーの演奏も披露し、学習応援団の皆様も優しい笑顔で受け止めてくれました。ありがとうございました。

【学校生活】4年「社会科:新聞にまとめよう」

4年生の社会科では、学習した通潤橋や円形分水など、石工達の工夫や努力などを新聞にまとめています。

11月18日(金)に社会科見学旅行で学習してきたことや教科書等で学習したことをもとに、ひとりひとりタブレットで新聞の構成をして、まとめていきました。通潤橋の迫力満点の放水をメインの記事にもってきたり、通潤橋を作った布田保之助をはじめとする郷土の石工達の知恵や苦労、優れた技術などを詳しくまとめていったりしました。円形分水など、昔の水の大切さやその水をみんなのために活用する工夫や苦労などもまとめました。

自分たちで調べ、実際に見学し、感動した内容なので、子ども達はどの子も一生懸命にふるさとのよさを新聞にまとめて、発信していました。

【学校生活】6年「家庭科 エプロンを作ろう~学習応援団~」

6年生の家庭科はエプロン製作です。6年生は手縫いだけでなく、ミシンも使ってエプロンを製作します。この日は、昨年度も来校していただきました学習応援団の方々が今年も来校され、ミシンの使い方や手縫いの仕方などの学習のお手伝いをしていただきました。

11月29日(火)6年教室で拍手とともに来られたのは、荒木さん、森田さん、堀田さんの3名の学習応援団の方々でした。ミシンの糸の通し方や縫い方、手縫いの仕方など、それぞれのグループについていただき、丁寧に優しく教えていただきました。子ども達ひとりひとりの困っていることをしっかり聞き、ポイントを教えていただいたり、やってみせたり、させてみせたりしながら根気よく教えていただきました。本当にありがとうございました。

12月1日(木)にも再び6年教室へ来校され、ミシンや手縫いを教えていただく予定になっています。

【学校生活】学校全体「第2回学校運営協議会」

11月29日(火)、学校運営協議会の委員の皆様が来校され、第2回学校運営協議会が行われました。

学校運営協議会は年間に3回行われ、今回は2回目です。今日は日程等を説明してすぐに授業参観をしていただきました。1年から6年までそれぞれの教室をまわり、普段通りに元気いっぱいに授業をしている子ども達や先生方を見ていただきました。

その後、理科室に入り、全体会を行い、学校の様子や第1回学校運営協議会以降の学校の取組等を説明しました。その後、意見交換をしました。今後の児童数の推移や新しい住宅地造成に伴う通学路の安全確保や地域との連携について等の意見が出され、協議を行いました。日頃よりの学校へのご理解とご協力、ありがとうございます。

【学校生活】6年「おじいちゃん おばちゃんの絵画コンクール」

毎年、6年生を対象におこなっているおじいちゃん、おばあちゃんの絵画コンクールの表彰式を24日(木)の昼休みに校長室で行いました。

木倉地区社会福祉協議会の前田さんと佐藤さんに来校していただき、6年生6名の入賞者の子ども達に一人一人賞状を渡してもらいました。おじいちゃん、おばあちゃんの絵画コンクールには6年生全員が取り組んでおり、木倉支部より入賞者だけでなく全員に後日、図書券をいただく予定です。ありがとうございます。

なお、入賞には木倉校区社会福祉協議会長賞、木倉校区婦人会長賞、木倉校区老人会長賞、木倉校区公民館長賞、木倉校区区長会長賞、木倉小PTA会長賞がありました。

【学校生活】5年・保育園「もち米の搬入、保育園訪問」

木倉小には連日、様々な方々が来校されます。この日は5年生の総合的な学習の時間にお世話になっているお米の先生、福島さんが来校されました。

11月に収穫した、もち米を乾燥させて学校へ届けていただきました。今年の収穫量は88㎏でした。お米は5年生みんなで福島さんから感謝の気持ちで受け取りました。このもち米は12月に予定されている授業参観の際に、全児童におもちとして配付されます。

また、木倉小のとなりの若葉保育園の年長児さんが小学校を訪問されました。立派に校長先生に挨拶をした年長児さんは、シーマニア(レッドリップ)のお花の鉢と令和5年度の手作りカレンダーをプレゼントしてくれました。ありがとうございます。大切に育て、使わせてもらいます。

木倉小はいつでも皆様方のご来校を心よりお待ちしています。

【学校生活】3年「社会科見学旅行~熊本市方面~」

11月16日(水)、3年生は熊本市方面へ社会科見学旅行に元気に出かけていきました。この日の見学地は、ホシサン味噌醤油株式会社、二の丸公園、熊本市博物館、そしてプラネタリウムでした。

ホシサン味噌醤油株式会社では、大豆が味噌や醤油に変身していく様子を見学し、その工程に感動しました。二の丸公園でお弁当を食べて、元気に遊んだ後は、熊本市博物館へ行きました。熊本博物館では、熊本の動植物の標本やステゴドンの化石など博物館でしか 見ることのできない展示物等をたくさん見ることができました。そして、プラネタリウム見学。美しい星空と星座にまつわる話など子ども達は興味津々に全身で体験していました。

【学校生活】4年「社会科見学旅行~八代市・山都町方面~」

11月18日(金)、秋晴れの中、4年生は八代市・山都町方面に社会科見学旅行に行きました。この日の見学地は、石匠館、通潤橋、円形分水などで、事前学習をした場所を実際に見学できるということで子ども達はとても楽しみにしていました。

石匠館では石工達の巧みな技や石橋づくりにかける思いや願いなど、実際の資料を見ながら学習しました。通潤橋では、実際に豪快な放水を見ることができ、その技術の高さやすばらしさを肌で感じていました。円形分水では、川からの水を通潤橋と川下の地域に水を平等に分ける仕組みを学習し、当時の水の大切さを改めて感じることができました。

見学地での挨拶やマナーもとてもよく、充実した見学旅行になりました。

【学校生活】PTA活動「木倉小父親の会」

11月20日(日)、本年度初めての父親の会の作業がありました。木倉小の父親の保護者21名の有志の方々が朝8時から小学校グランドに集合し、多くの作業をしていただきました。

本日のメインの作業は、老朽化した木製遊具の撤去です。この木製遊具は歴代のPTAの方々が作成され、木倉小の子ども達の遊びや体力向上に大きく貢献してきた遊具です。しかし、最近は老朽化が進み、使用禁止になっていました。

この日は、チェーンソーなどを使い、父親の皆さんでどんどん遊具を撤去していきました。遊具撤去の後は、樹木の伐採を20本以上していただきました。さらに、運動場の溝に溜まった砂の撤去もしていただきました。最後は、掘った穴などを丁寧に砂等で埋めて、子ども達にとって安全な運動場にしていただきました。本当にありがとうございました。

【学校生活】学校全体「就学時健康診断」

11月17日(木)、来年度新1年生になる年長児さんとその保護者の方々が木倉小へ来校され、就学時健康診断が行われました。

新1年生のお世話をするのは、来年度6年生になる5年生のみんなです。新入児のみんなは「ぱんだ」「こあら」「りす」「うさぎ」の4つのグループに分かれ、5年生の誘導とお世話で、視力、聴力、内科、歯科などの検査を上手に受けました。

子ども達が検査を受けている間に保護者の方々は音楽室へ行き、教育委員会や学校の説明を聞いたり、親の学びプログラムを受けたりしました。その後は、全保護者と個別の面談を行いました。

来年度の入学が楽しみです。なお、2月には、新入体験入学を予定しています。

【学校生活】2年「人権学習:このままだまっていていいのか」

木倉小は今、人権旬間です。各学級で人権学習の授業が行われています。今日は2年生で「このままだまっていていいのか」の人権学習の3時間目がありました。

今までの人権学習を振り返り、登場人物の思いを出していきました。その中で、見ているのもいじめ、○○くんは安心できていない、などの意見がどんどん出てきました。

今日は、どうすればいいのかを考えていきました。まず、一人一人で考え、ペア学習をし、全体へ意見や思いを発表していきました。「○○くんはずっといやな気持ちだからなんとかしなくちゃならない」「言わないとなくならない」「友達になるためにまずあやまろう」「みんなが安心できる友達になるようにしたい」「いやな思いをしている友達を見かけたら優しく言っている人にダメだよって伝える」など、子ども達は真剣に意見を出し合いました。

【学校生活】1,2年「生活科:いもほりをしよう」

1学期に1,2年生と若葉保育園の年長児さんで植えたさつまいもが見事に実りました。今日は、いも植えの時もお世話になった福島さんご夫妻にGTとして来校していただき、1、2年と若葉保育園の年長児さんみんなでいもほりをしました。

子ども達がいもが掘りやすいようにいもの蔓を事前に切っていただいた畑にみんな入りました。まず最初に、いもの掘り方のポイントを福島さんに教えていただき、いよいよいも掘りです。みんな小さな移植ごてを持ち、いものまわりの土を丁寧に掘り、どんどんいも全体を出していきました。そして一生懸命にいもを引き、大きなさつまいもが取れたときはみんな最高の笑顔でした。何個も連なったさつまいもが収穫されたりして驚きと笑顔いっぱいの畑でした。収穫したさつまいもはおうちに持って帰ったり、お世話になった方々へお礼の手紙を添えて渡したりします。

【学校生活】1年、6年「図工:紙版画~木版画」

木倉小では1年~6年まで版画に取り組んでいます。1年、2年は紙版画、3年生は身の回りのものや自然のものを使った多色刷り版画、4年、5年、6年は木版画と学年の発達段階に応じた版画にチャレンジしています。

今日は、1年生が紙版画、6年生が木版画に取り組んでいました。1年生は画用紙をはさみで上手に切り取り、角度を考えて並べたり、重ねたりしておもしろい作品を一生懸命に制作していました。6年生は彫刻刀を使って、様々な線を工夫して彫っていました。動物の毛並みを細かく質感を出しながら丁寧に彫っている児童もいました。6年生では版木にインクを付けて一生懸命にバレンでこすって版画を完成させている児童もいました。

いくつかの作品は上益城郡版画展や日専連版画展に出品される予定です。子どもたちの版画はどの作品にも味があります。

【学校生活】5年「理科 流れる水のはたらき」

4年生の理科は「流れる水のはたらき」を学習しています。流れる水の「侵食」「運搬」「堆積」の3つのはたらきをはじめ、多くのはたらきを自分たちで発見していきます。

今日は、学校前の門前橋の下の小川にサンダルを履いて入り、水の中で様々な実験をしました。冷たい水の感触を楽しみながらみんな川の中に入っていきました。最初の実験は持ってきた粘土板を水の流れの中に垂直に立てて、水の流れの手ごたえを感じました。まずは緩やかな流れの場所で行い、次はやや流れの速い場所で行いました。「おーー」という声とともに流れの速さによる手ごたえの違いを実感していました。

次の実験は、粘土板に砂と小石を置き、遅い流れと速い流れの中に沈め、運搬するはたらきの違いを実際に体感していきました。

自然が残る木倉校区ならではの自然体験の中で実験ができ、学習も深まりました。

【学校生活】1年「生活科 学級園に花を植えよう」

暖かい日差しの中、1年生は自分たちの学級園の草を抜き、パンジーの花をみんなで植えました。

このパンジーの苗は矢部高校で育てられた苗です。子どもたちはたくさん生えていた雑草を根っこから一生懸命に抜き、耕しました。抜き取ったたくさんの草は一輪車に乗せてバランスを取りながら上手に草捨て場まで自分たちで運んでいきました。素晴らしい。

そしていよいよ色とりどりのパンジー、ビオラ、葉ボタン、シロタエギクの苗を優しく丁寧に植えていきました。植えている子どもたちの表情は自然と笑顔になっていました。最後には水をたっぷりあげて完成です。

これからも水やりなどのお世話をよろしくお願いします。

【学校生活】5年「学級レクレーション 稲刈り」

11月5日(土)に5年生の学級レクレーションで稲刈りが親子で行われました。学校前の田んぼですくすく育ち、もち米をたわわに実らせているもち米を収穫しました。

この稲作りには、地域の福島さんご夫妻が籾まきの段階からゲストティチャーとして

子ども達は、のこ鎌を上手に使い、一株一株丁寧に手で刈っていきました。刈り取った株はコンバインに運び、脱穀をしました。収穫したもち米は美味しいお餅にして、全児童やお世話になった地域の方々に振る舞われる予定です。福島さん本当にありがとうございました。

【学校生活】1年生「生活科:校区探検」

1年生の生活科で校区探検がありました。入学して7ヶ月、すっかり小学生に成長した1年生がとっても楽しみにしている校区探検です。

秋晴れの中、「行ってきまーす」の元気な声ではりきって出発しました。行き先は「恐竜博物館」と「御船町ふれあい広場」です。恐竜博物館では迫力満点の恐竜を見学したり、様々な展示物を見学したりしました。また、体験プログラムでは、紙粘土でアンモナイトをつくり、色とりどりの自分だけのアンモナイトをつくりました。

恐竜博物館を出ると、すぐ近くのふれあい広場に行き、お弁当を食べて、思いっきり遊びました。学校へ帰ってきた1年生は笑顔いっぱいで、ひとまわり大きく成長しているように見えました。

【学校生活】全校「全校体育:縦割り班での運動遊び」

運動の日常化、縦割り班を活用した運動遊びを通しての学校全体での人間関係づくりを実践している木倉小で、いよいよ縦割り班での運動遊びがスタートしました。

コロナ禍でなかなかできなかった縦割り班での運動遊びを再開しました。運動遊びの場は、運動場に「遊具王」「じんとりゲーム」「タグとりおに」の3つの場、体育館に「ボンバーゲーム」「リバーシ」の2つの場、合わせて5つの場を準備し、縦割り班の6年生がリードして運動を楽しみました。高学年の子ども達は、中、低学年の子ども達に運動遊びのやり方やルールを一所懸命に説明している姿、笑顔いっぱいに運動を楽しんでいる中、低学年の子ども達の姿がありました。

この活動は児童会スローガンの「い:いつでも自分でうごく木倉小」「え:笑顔と仲間にかこまれた木倉小」「お:思いやりの言葉があふれる木倉小」を育てる活動です。

【学校生活】4年生「人権学習:おとうさんの思いや願いを受けて」

木倉小は今、人権旬間です。4年生の学級では、人権学習「お父さんの思いや願いを受けて」(きずな)を学習しました。今日は、御船町人権教育授業研究会の中学年部会の代表授業として授業を行いました。御船町内の小中学校の先生方が25名ほど来校され、4年生の授業を参観されました。

子ども達は、間違った決めつけや差別のおかしさに気づき、主人公のいかりに共感していきました。自分の思いをたくさんの先生方の前でもいつも通り、堂々と発表していました。授業後半の自分と重ねて考える場面でも、自分の思いを勇気をもって発表する子ども達がたくさんいました。

授業後の授業研究会では、多くの参観された先生方から、学級の子ども達同士の人間関係のよさ、担任の先生への信頼感、安心感など、温かい学級経営のよさについての意見がたくさん出ました。

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長 坂本 政司

運用担当者 教頭 古瀬 英仁郎