2022年1月の記事一覧

1月17日

今日の給食のメニューは、麦ご飯・筑前煮・切り干しサラダ・めざしです。

〈オリーブオイル〉

オリーブは、紀元前6000年以上(諸説有り)も昔から栽培が始まり、現在では世界に1000種以上あるとも言われています。そんなオリーブの果実から得られるオリーブオイルは食用に、また美容にと人々の生活の中で根付いてきた長い歴史のある油です。オリーブオイルの一成分である「オレオカンタール」は、風邪薬などに配合されている抗炎症薬の成分「イブプロフェン」と似た作用があると最近の研究で発表されました。昔から日本では、風邪やのどの痛み、おなかの痛みがあるときには「梅干を食べなさい。」と言われてきましたが、地中海地域では、「オリーブオイルを飲みなさい。」と言われていたそうです。また、オリーブオイルに含まれるオレイン酸は、悪玉コレステロールを減らし、善玉コレステロールは減少させない働きがあるため、動脈硬化にともなう心筋梗塞・脳梗塞・高血圧など、生活習慣病の予防に役立つといわれています。皮膚を柔らかくする効果もあり、気になる角質のゴワツキ、乾燥による小じわなどを抑制・改善することができるため、美肌づくりにもうれしい効果が期待できます。さらに、オリーブオイルにはオレウロペインやオレオカンタールというポリフェノールも含まれています。特にオレウロペインは、抗酸化力が大変高く、血中コレステロールの酸化を防ぎ、動脈硬化などの血管系の疾患を予防すると言う研究結果も報告されています。そのほかにも、抗菌・抗ウイルス作用があり、体を病原菌から守ったり、体内の免疫組織を活発にすると言われています。(出典:Nippon Olive)

1月14日(金) 5年生音楽公開授業の未公開写真です。

校庭の梅の花も咲き誇っています。

5時間目に地震津波避難訓練がありました。

まず、地震発生の放送を聞いて机の下に隠れました。そのあと津波が発生したとの想定で、1次避難場所の運動場東側に集合しました。

それから2次避難場所の学校の裏山の貯水タンク近くの広場に移動して、お話を聞きました。

山道は急傾斜ですが、その分短い時間で高いところに移動できます。子供達は元気に駆け上がっていきました。先生たちも・・・・・。どの学年も真剣な態度で訓練に臨むことができました。今日は27年前に阪神淡路大震災が発生した日です。また、昨日はトンガ王国の火山の爆発による津波も発生しました。いつ災害が起こっても冷静・迅速に避難できるように訓練しておくことが大切ですね。

1月14日

今日の給食のメニューは、麦ごはん、ハンバーグ、けんちん汁、キャベツです。

〈ハンバーグ〉

ハンバーグの起源は18世紀頃のドイツ・ハンブルクにあり、名称もハンブルクの英語発音からハンバーグとなりました。 ドイツ、ハンブルグ地方から、アメリカに移民する船において、故郷のタルタルステーキが食べたい乗客の希望にそって、コックが野菜くずや乾燥肉を戻したものを固めて焼いたものが原型であるといわれています。(出典:世界語源辞典)

本日、天草教育研究所 音楽部門研修会がありました。5年生の音楽の授業を公開しました。

めあては、【「福連木の子守唄」風のオリジナルの子守唄を完成させ、交流しよう。】です。グループに分かれ、次の3つの条件で自分たちがイメージした曲調に会った旋律を作って発表し、感想を発表しあって交流しました。条件①:ドレミソラの5音音階を使う。条件②:ラで始まってラで終わる。条件③:3拍子になるようにする。どのグループも曲を完成させ、発表することができました。完成した旋律は、どのグループのものも守子の淋しくてつらい気持ちが表れており、悲しいけど優しい感じに仕上がりました。

なお、密を避ける為に先生方には、2階の音楽室の様子を1階のランチルームで2台のモニターによる参観をして頂きました。

ご指導・ご助言を頂きました熊本県立教育センター 原口 弥生 指導主事、ライブ配信をして頂いた天草市情報政策課 髙見 篤 様、ご参加頂きました先生方、音楽部門役員の先生方ありがとうございました。

1月13日

今日の給食のメニューは、かぼちゃパン、ちゃんぽん、オムレツソースがけ、みかんです。

〈みかん〉

みかんの白い筋の正式名称は 維管束(いかんそく)です。維管束は根や葉から水分や栄養分を実へと送り、実を大きくする役割があります。よく「みかんの白い筋は栄養があるから食べた方がいい」と耳にしますが、実際にどのような栄養があるのでしょうか?1つめは、ペクチンという食物繊維の一種を多く含んでいることです。ペクチンは下痢や便秘に効果があります。みかんの白い筋には、このペクチンが みかんの実の約4倍含まれていると言われています。2つめは、ヘスペリジンというビタミンPを多く含んでいることです。ビタミンPには「毛細血管を丈夫にする」「血行を良くする」「LDLコレステロールを減少させる」などの効果があると言われています。これらの効果によって高血圧を抑制したり、中性脂肪を減少させたりすることができますので、やはりみかんの白い筋は食べた方がよいようです。(出典:開運net)

1月12日

今日の給食のメニューは、ごはん、マーボ大根、アーモンドあえ、のりです。

〈アーモンド〉

アーモンドには1粒にたくさんの栄養素が含まれています。普段の食事だけでは補うことが難しいビタミン類や、不飽和脂肪酸など良質な栄養の宝庫です。たとえば、ビタミンEは30gあたり8.6㎎も含まれています。このビタミンEは「抗酸化作用」を持っており、シミやシワなどの老化対策におすすめの栄養素です。特にアーモンドに含まれるビタミンEは「α‐トコフェロール」という天然型で、サプリメントに使われる合成型の2倍もの吸収力があります。また、アーモンドに多く含まれる不飽和脂肪酸には、悪玉コレステロールの低減させる「オレイン酸」や、血圧を下げる「リノール酸」があります。食物繊維も豊富で、その量はごぼうの約2倍です。さらに皮膚や髪、爪、粘膜などを健やかに保つ効果がある「ビタミンB2」も多く含んでいます。(出典:ふるさと納税DISCOVERY)

1月11日

今日の給食のメニューは、ミルクパン、ぐぞうに、りんごサラダ、きびなごフライです。

〈お雑煮〉

お雑煮の発祥は公家文化に由来すると言われています。餅つきをした後に餅を丸めて食べていたことから、元々は丸餅が主流でした。当時のお雑煮は公家が食べる高級料理で、みそ仕立てでした。これが関西のお雑煮の元となります。室町時代に入ると、このお雑煮を武家も食べるようになりました。武家では宴席料理の一つとして扱われ、他の惣菜とともに食べる汁物として広まっていきます。お正月に食べられるようになったのは江戸時代のことです。庶民が食べるようになったのもこの頃です。当時は年貢制度ができ、年貢として納めるための米作りが広まった時期でもありました。このことで、餅の原料となる餅米も全国的に作られるようになったと言われています。当時、餅は供え物などとして利用される特別な存在でした。お雑煮がお正月に食べられる料理となったのはこれが理由です。おめでたい料理であるお雑煮(餅)を庶民が食べられるのは、お正月のめでたい時期のみだったからです。お雑煮の餅の形は、主に西日本では丸餅が、東日本では四角い切り餅が使用されます。この形の分かれ目は関ケ原なのだそうです。もともとは公家文化の中で丸餅を使用していましたが、江戸時代には東日本で切り餅が主流となっていきます。その理由は、当時は武士の人数が増えたため、餅を大勢で分けなければならなかったことにあります。また「敵をのす」(=倒す)との語呂合わせで縁起を担ぎ、餅を伸ばして「のしもち」にしたといいます。平たく伸ばした餅を切り分けて食べることで、効率的にたくさんの餅を作ったのです。このようにして江戸時代に切り餅が広まりましたが、この文化は関ヶ原を越えることはなく、西日本には切り餅が伝わらなかったようです。(出典:トクバイニュース)

〈1月10日 熊日学童スケッチ展の表彰がありました〉

名前を呼ばれて大きな声で「はいっ!」と返事をすることができました。個人賞のほかに優秀学校賞の表彰もありました。

いよいよ今日から3学期!全員登校できてうれしいです。気持ちを新たに頑張っていきましょう。

今年は寅年!5年生と6年生が寅年ですねえ。

始業式 3学期は勉強も生活も行事も頑張りましょう。姿勢もよくして、体も動かそう。

ほーら、こんなに姿勢よく聞いています。すばらしい。

地区児童会 冬休み中も安全に過ごせましたか?

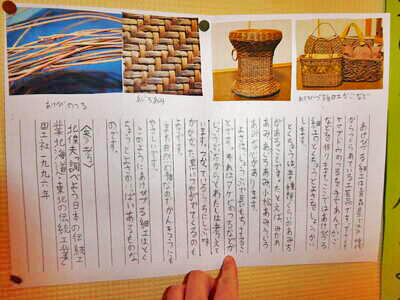

4年生 2学期に国語で伝統芸能の良さを伝える文章を書きました

1月8日

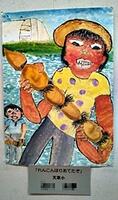

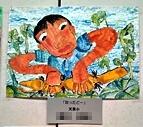

〈熊日学童スケッチ展〉

第75回熊日学童スケッチ展の作品展が1月5日(水)~10日(月・祝)まで熊本県立美術館分館で開催され、奨励賞以上の369点が展示されており、入場は無料です。10日には熊日本社で特別賞と学校賞の表彰式が行われます。

おかげさまで天草小は4年連続優秀学校賞受賞となりました。ご指導頂いた元天草小学校校長塚原先生や描画ボランティアの伊野博子先生ありがとうございました。

1月5日

〈七草粥〉

「七草粥」とは、1月7日の人日(じんじつ)の節句の行事食です。人日とは文字通り「人の日」という意味で、古代中国では元日はトリ、2日はイヌ、3日はイノシシ、4日はヒツジ、5日はウシ、6日はウマ、7日は人の日としてそれぞれの占いをし、8日に穀を占って新年の運勢を見ていたそうです。7日の朝に「春の七草」が入ったお粥を食べると、1年間を無病息災で過ごせるとされています。これが奈良時代の日本に伝わり、年初に若菜を摘んで食べて生命力をいただく「若菜摘み」、7種類の穀物でお粥を作る「七種粥」の風習と結びつき、現在の七草粥の形になっていったとされています。春の七草は、歌でおなじみ「せり・なずな・ごぎょう(おぎょう)・はこべら・ほとけのざ・すずな・すずしろ」の7種。お正月の暴飲暴食で疲れた胃腸を労り、冬に不足しがちなビタミンも補える、理にかなったお粥です。

〈春の七草〉

■せり:水辺の山菜で香りがよく、食欲増進に

■なずな:別称はペンペン草。江戸時代にはポピュラーな食材

■ごぎょう(おぎょう):別称は母子草。草餅の元祖。風邪予防に使われた

■はこべら:目によいビタミンAが豊富で、腹痛の薬にもなった

■ほとけのざ:別称はタビラコ。タンポポに似ていて、食物繊維が豊富

■すずな:カブのこと。ビタミンが豊富

■すずしろ:ダイコンのこと。消化を助け、風邪の予防にも

(出典:イエモネ HP)

〈6年生が新年の絵手紙とメッセージを作ってくれました〉

職員玄関

児童玄関

おかげでどちらの玄関も華やかになり、児童のみなさんのお迎えの準備が整いました。

6年生のみなさんありがとう(*'▽'*)

西平椿公園

3月4日(金)に予定されているお別れ遠足の下見に4人の先生が行きました。大江地区振興会の嶋田さん、青木さんにも来て頂いて、いろいろなアイデアやアドバイスを頂きました。

このような山道を抜けていくと、急に視界が開け、水平線が見えてきました。西平椿公園に到着です。

大ヶ瀬・小ヶ瀬も見えています。お立ち台?もあります。

石垣や大きな岩もいっぱいです。

遊歩道や広場も整備されています。ウォークラリーやボール遊び、鬼ごっこも楽しめそうです。

出ました。ラピュタの木として有名なアコウの木です。大きな岩にぎっしり根を張っています。テレビCMでMICAさんがこの木のそばで歌っておられますね。また、森山直太朗さんもこの場所で歌っておられます。(その動画がyoutubeで見られますよ。)

公園の下は、天草海中公園です。展望所からは天草灘の絶景を観ることができます。水辺線を眺めているとゆったりした気持ちになりますよ。

椿公園から海岸に下りてみるのも楽しそうです。

案内板などもしっかり整備されているので迷子になる心配もありません。

もちろん椿公園ですから、いろんな椿が植えられています。今からが見頃です。椿公園には、まだまだ紹介しきれない見所がたくさんあります。家族で1日過ごせるくらいです。3月の遠足が楽しみですね。嶋田さん、青木さん今日はご案内ありがとうございました。遠足当日もよろしくお願いします。

1月2日

天草町はイルミネーションの花盛りです!

下田温泉足湯

高浜白鶴浜

大江教会・ロザリオ館

イルミネーションツアーに出かけられてはいかがでしょう。

1月1日

〈おせち料理〉

日本に稲作が伝わり、それまでの狩猟生活から、農耕生活への転換期となったのは弥生時代です。この頃から、自然の恵みに感謝する習慣が生まれ、神様へのお供え物や感謝の儀式が頻繁に行われるようになりました。時を同じくして、中国から季節の節目を祝い、神々を祀る五節供(ごせっく)の行事が伝わりました。奈良時代になると、この五節供の行事は、宮中行事として確立します。この中で行われた宴会のことを節会(せちえ)、そこで食べられる食事が御節供(おせちく)と呼ばれました。この御節供が「おせち」の語源と言われています。ただ、この頃の御節供とは高く盛ったご飯や野菜などのことで、現在のものとはまるで異なるものでした。それまで宮中行事でしかなかった節会や御節供が庶民に広まったのは、江戸時代になり、幕府が公式行事として節日を制定した頃からです。ちなみに節日とは、1月1日元日、1月7日人日(じんじつ)の節句、3月3日上巳(じょうし)の節句、5月5日端午の節句、7月7日七夕の節句、9月9日重陽の節句のことです。当時は、どの日に食べるものも御節供と呼びましたが、のちに最も大切とされる年の初めの節日に食べられるものだけが「おせち」と呼ばれるようになりました。(出典:オリーブオイルをひとまわしHP)