2021年6月の記事一覧

6月16日

今日の給食のメニューは、回鍋肉、中華スープ、ひじき海苔佃煮です。

〈豚〉

豚はヨーロッパからアジアにかけて分布していた野生のイノシシが家畜化されたものです。食用として最も古くから飼われていたのは中国で、中華料理にも良く使われています。天草町でも大江地区には養豚農家が多く、今では大江豚としてブランド化されていますね。豚肉にはビタミンB1が豊富に含まれていて、牛肉の10~20倍もあります。これからの季節、暑さが増していくとビタミンB1も消耗されやすくなります。豚肉をたくさん食べて夏を乗り切りましょう。

今日は風水害避難訓練をしました。大雨や洪水を想定して安全に下校できるように訓練しました。

地区ごとに、下校後に誰が誰に連絡するのかを確認。班長は学校に電話します。

地区ごとのバスに乗って下校します。

5年生が、昼休みにダンスの練習をしていました。外国語の時間に出し物をするそうです。

Dynamite♪

のりのり

3年生の教室のそばにやまももがなっています。

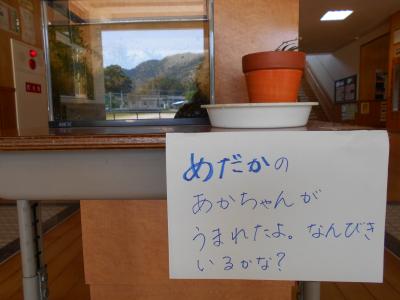

児童玄関前

いるいる!

もちろん授業中もがんばっていますよ。姿勢いいかい?

おしまい。

6月15日

今日の給食のメニューは、米粉パン、コロッケ、キャベツ、ラビオリスープです。

〈ラビオリ〉

ラビオリは、イタリアのパスタ料理の一種です。薄くのばしたパスタの生地に、肉・野菜・チーズなどの具を少量ずつ等間隔にのせ、別のパスタを重ねて四角に切り分けるなどしてから茹で、粉チーズやトマトソースをかけて食べます。ラビオリという名称はイタリア語のカブを意味する「Rapa」に由来しているそうです。中世の料理に、カブを薄切りにしてチーズを挟んだものがあり、それに似ていることから命名されたと言われています。トマトソースやクリームソースなど味が濃いものと合わせやすいのが特徴です。またワンタンのようにスープなどの具材としても使われることがあります。

今日は、プール開きをしました。

水中じゃんけん

宝探し

自由時間 鬼ごっこじゃんけんをする5年生

水からあがると寒かったです。楽しみにしていたプールの授業が始まるので子どもたちはとてもわくわくしていました。

午後から、6年生が作陶体験をしました。毎年お世話になっています。テレビの取材もありました。

まだまだ先ですが、完成が楽しみですね。

6月14日

今日の給食は、麦ご飯、梅酢和え、サバ塩焼き、じゃが味噌汁です。

〈サバ〉

日本で販売される塩サバのうち約7割を占めるノルウェーサバの輸入量が、最近増えており、日本国内で圧倒的な人気を誇っていて、サバ缶や塩サバの売れ行きが伸びています。アンケートによれば、サバを料理に活用する理由としては、1位 「味が好き・おいしい」、2位 「栄養バランスが良い・健康に良い」、3位 「価格が安い」などが挙げられるようです。サバは健康によい食材であることは、広く知られており、タンパク質やビタミンD、オメガ-3脂肪酸を豊富に含んでいます。特にオメガ-3脂肪酸は「健康に良い油」とも呼ばれ、αリノレン酸、DHA(ドコサヘキサエン酸)、EPA(エイコサペンタエン酸)を含んでいます。DHAもEPAも体内では生成することができない必須脂肪酸の一つで、脳の神経細胞を活性化して情報の伝達をスムーズにし、学習能力や記憶力を高めてくれたり、中性脂肪の低下や血小板凝集を抑制する効果があるとして注目されています。特にDHAとEPAを同時に摂取すると、「血液の流れがよくなり、神経の伝達スピードがアップして頭の回転が早くなる。」という効果があるそうです。

5年生が、家庭科でゆでると野菜はどのように変わるのかを確かめながら、ゆで野菜サラダを作りました。

野菜にはお湯からゆでるものと水からゆでるものがありますね~。

どれどれ

中華風ドレッシングを作っているところ。持ってくる野菜も、ドレッシングも、班で話し合って決めました。

できたのがこれ。

「協力しておいしくできたようでよかったのー。」

「野菜はゆでるとかたさや色やかさが変わる。」「ゆで時間は野菜によって違う。」など気づきを書いていました。

今日のぐんぐんタイムは学校応援団の方にばりばり丸付けをしていただきました。たくさんの方にご協力いただきありがとうございました。

6月11日

今日の給食のメニューは、大豆ひじきのすり身揚げ、香味漬け、そうめん汁です。

〈すり身揚げ〉

今日のすり身は、大江漁協のものです。天草の海でとれた新鮮な魚を使った「すり身」です。魚も肉と同じようにタンパク質を多く含む食品です。そんな「すり身」を使った料理もインターネットではたくさん紹介されています。たとえば、お魚ハンバーグ、さつま揚げ、すり身きんちゃく、高野豆腐のすり身詰め、すり身のピーマン詰め蒸し、豆腐と魚のすり身蓮根はさみ揚げ…などなどたくさんあります。お家の人と一緒にすり身を使った料理に挑戦してみるのも楽しそうですね。

〈人権集会〉

今日は2時間目に人権集会がありました。校長先生はご自分の小学校3年生の時の体験談を語られました。

どの子も真剣に聞いていました。

その後、各学年の「なかよしのちかい」の発表がありました。

たとえば1年生は、「ふわふわ言葉をたくさん使ってなかよくする。」など各学年代表が「なかよしのちかい」を発表してくれました。それから、運営委員の寸劇がありました。「給食がいいか、弁当がいいか」で言い争う内容でした。

それから、縦割り班に分かれて、どうすれば言い争わず仲良くなれるかについて話し合いました。

「強く言いすぎたりしないようにする。」「悪いと思ったらすぐにあやまる。」などの意見が各グループから出されました。そのあと感想発表でした。たくさんの人が手を上げて発表してくれました。

「仲良くするための言葉をみんなで考えることができて良かった。」「自分は悪くないと考えがちなので、これからは相手の気持ちもよく考えて接するようにしたい。」などの感想を発表してくれました。

最後は「天草小なかよしのちかい」をみんなで復誦して終わりました。みんな優しい天草小の子供達ですが、もっともっと仲良くするためにはどうしたらいいかをみんなで考える良い機会となりました。人権集会で学んだことをこれからの生活にいかしてくれると思います。

6月10日

今日の給食のメニューは、カレーうどん、コールスローサラダ、ゆで卵です。

〈コールスローサラダ〉

コールスローは、細かく切ったキャベツを使ったサラダの一種です。ニンジンが入っていることも多く、他にも赤キャベツを使ったものや、パイナップルやリンゴなどの果物が入っているものがあります。コールスローは、主にバーベキューやフィッシュ・アンド・チップス、フライドチキンなどの付け合わせとして食べられることが多いようです。そんなコールスローの歴史は長く、おそらくは古代ローマ時代から食べられていたと考えられています。しかし、コールスローの人気が高まったのは、18世紀になって瓶詰めのマヨネーズが発明されてからのようです。英語の "cole(コール)" には本来ラテン語から派生したキャベツの意味があります。

今日は午後から3~6年生までが白鶴浜海水浴場の清掃に行きました。中学生と合同で活動を行いました。

歩いていきます。海はもうすぐだぞ。

到着。久しぶりに中学生に会いました。元気そうでよかったです。背が伸びたなあ。

班ごとに自己紹介

協力してゴミ拾いをします。

岩の間にゴミがはさまっていました

これはちょっととれないなあと思っていたら、中学生がとってくれました。頼もしいですねえ。

一見きれいな砂浜ですが、岩の間にはたくさんのゴミがありました。砂浜にも小さなゴミがありました。「プラスチックゴミだらけです。」と子どもたちが言っていました。こんなに集まりました。

地域の海をきれいにすることができてよかったです。白鶴浜をいつまでもきれいなままで守っていきたいですね。

6月9日

今日の給食のメニューは、けんちん汁、切り干し炒め煮、めざしです。

〈めざし〉

今日のめざしは牛深で獲れたものです。保存ができるように塩が効いています。いわしを塩漬けし、干して乾燥させる方法は、冷蔵庫が無かった時代の人々が考えた食べ物の保存法です。四方を海に囲まれた日本では、塩は調味料としても保存料としても有効に活用されてきたんですね。ところで、めざしの栄養と健康効果についてですが、ビタミンB12が多く、神経機能の維持を助け、肩こりや腰痛の予防に役立ちます。また、赤血球の形成を助けるので、貧血に効果があります。また、干すことによってカルシウムが増加し、吸収を助けるビタミンDも豊富なので、生より骨や歯の形成や骨粗しょう症の予防、精神の安定に効果があります。さらにDHA(ドコサヘキサエン酸)が豊富で、脳神経の組織を活発化させ、血圧の低下に役立つそうです。EPA(エイコサペンタエン酸)も含まれ、血栓を溶かして血管を広げる作用があり、脳卒中、高血圧、動脈硬化などの予防につながるそうです。ほかにも、脳の神経伝達物質を増加させるアミノ酸の一種であるチロシンや、老化防止の効果が期待される核酸が含まれています。(出典/若山博士 監修 ためになる食材辞典)

図書室のおすすめコーナーだよ

4年生がタブレットを使ってみたよ

6年生が教えてくれました

5年生総合の発表

6月8日

今日の給食のメニューは、セルフドッグ、ごぼうサラダ、コーンスープです。

〈ホットドッグ〉

アメリカの国民食として知られる「ホットドッグ」は、世界でも有名なパン料理のひとつです。ドッグと付くことから、「名前の由来は犬なのでは?」と言われることもありますが、果たしてそうなのでしょうか。ホットドッグの始まりは19世紀中ごろ、アメリカへやって来たドイツ移民が、ドイツのフランクフルトで食べられていたソーセージ「フランクフルター」を持ち込んだことが始まりと言われています。当初、手掴みで食べられていたフランクフルターですが、直接持つと熱いことから、パンに挟んで提供を開始しました。それが、現在のホットドッグのスタイルに繋がったと考えられています。19世紀後半、アメリカ・ニューヨーク州で野球観戦のお供として広く知られるようになりました。このころのフランクフルターは、茶色く細長い形をしており、その様子が犬のダックスフントに似ていたことから、「ダックスフントソーセージ」と呼ばれていたそうです。ではなぜそれが「ホットドッグ」になったかというと、一説では新聞「ニューヨークジャーナル」の漫画家だったタッド・ドーガンによって付けられた名前だと言われています。タッド・ドーガンは、ダックスフントソーセージが野球場で売られている姿にインスピレーションを得て、犬のダックスフントをフランクフルターに見立てた漫画を描きました。その漫画のタイトルこそが「ホットドッグはいかが?」というものだったそうです。ダックスフントのスペルを思い出すことができなかったタッドは、「Hot dog(ホットドッグ)」と書いてしまいます。これが理由で「ダックスフントソーセージ」が「ホットドッグ」として世に広がったとされています。(出典/ MACARONI HP)

〈クラブ活動〉

今日の午後は2時間連続のクラブ活動でした。

ゲームクラブは、ランチルームで男女に分かれ、カードゲームをしました。

スポーツクラブは体育館でミニバレー・ハンター・ドッジボールを行いました。

手作りクラブは、図書室でプラ板をトースターで焼いてキーホルダーづくりをしました。

どのクラブも楽しみながら一生懸命活動していました。ずっと前は年間35時間あったクラブ活動は、現在では10時間前後になりました。自分の趣味趣向に合わせてクラブを選択し、学年を超えて縦割りで活動する「クラブ活動」は子供達にとって楽しい活動です。次回のクラブ活動では、高浜港に魚釣りに行くクラブもあり、子供達も楽しみにしています。

6月7日

今日の給食のメニューは、麦ご飯、肉じゃが、ごま大根、人参シュウマイです。

〈ゴマ〉

「ごま」はゴマ科ゴマ属の一年草の植物です。ゴマ属の植物は約45種類あります。そのうち、食用になる栽培ごまはひとつだけ(セサミインディカム)で、他の全ては野生ごまです。6000年以上にもなるといわれるごまの歴史の中で、私たちの祖先があれこれ食べ比べをした結果、ようやくおいしい食用ごまを発見したと考えられています。現在、ごまの品種は3000種以上ありますが、実の種皮の色で、ごまは大きく「白ごま」「黒ごま」 「金ごま」 に分けられています。見た目だけではなく、もちろん味にも違いがあり、白ごまは最もポピュラーな品種で、風味は淡白でどんな料理にも相性がよいです。黒ごまは独特の風味があり、しつこい料理に使うと味がしまるという特性があります。北陸地方や東北地方では好んで利用されているようです。金ごまはごま本来の旨味やコクの強い品種です。「金」という名からも想像されるように、高級品として珍重される品種です。ところで、ごまとビタミンEの関係についてですが、ビタミンEは「若返りのビタミン」と呼ばれ、肌や血管の老化の原因となる活性酸素の働きを抑える効果があると言われています。その結果、動脈硬化を防ぐことにもつながるので、しっかり摂りたい栄養素です。もちろんごまそのものにも、そのビタミンEが含有されていますが、その活性は低いと言われています。ただし、ごまに含まれるセサミンには、ビタミンEの活性を高める効果があり、ビタミンEを多く含む食材と、ごまを一緒に食べたほうが摂取効率が高くなると言われています。

(出展:ゴマの絵本/社団法人農山漁村文化協会 および 「カタギ食品ごまごまブログ」より)

今年度新しく児童全員に配布されたタブレットを、早速6年生が使っていました。

最初は設定がうまくいかなかったり、電波の状況がよくなかったりしましたが、つながって早速使っています。今日は、体育の高飛びの授業で自分の動きを撮影しました。

4年生がゴミ収集車の見学をしました。

昼休みの様子

1年生が生活科で先生たちに自己紹介をしてサインをもらいに来ました。

6月4日

今日の給食のメニューは、麦ご飯、松風焼き、昆布和え、呉汁です。

〈呉汁〉

大豆を水に浸し、すりつぶしたものを「呉」といいます。その「呉」をみそ汁に入れたものを「呉汁」といいます。大豆の他いろいろな野菜が入った呉汁は、栄養価の高い料理で、精進料理の汁物としてよくでてきます。地方によっては大豆をすりつぶした粉を使うところもあるようです。呉の代わりにすりつぶした枝豆を入れた味噌汁は「青呉汁」あるいは「枝豆呉汁」というそうです。

今朝、靴箱のあたりで黒っぽい動くものを見つけました。

なんだなんだ?と思って近づいてみると…

じゃじゃじゃん!

近くの川からときどきあがってきます。結構大きかったです。

3年生が朝から草花を摘んで虫かごに入れていました。そして虫かごの中身をよーく観察。

チョウになったよ。

「青虫がきもちわるいと思っていたけど、育ててみたらかわいいなと思うようになりました。」と言っていました。うふふ。

6月3日

今日の給食のメニューは、ミルクパン、和風スパゲッティー、枝豆サラダ、手作りゼリーです。

〈枝豆〉

枝豆は、一般的には大豆を未成熟で青い間に収穫したものです。ただし、枝豆専用の品種もあります。日本や中国では大豆の代表的な食べ方の一つです。豆が枝に付いたままゆでるのでこの名前が付きました。また、田んぼのあぜ道などで栽培されることから「あぜ豆」と呼ばれたり、さやを摘み取って使うことから「さや豆」と呼ばれたりもします。栄養素としてはビタミンA、ビタミンB1、ビタミンCなどが多く含まれています。大豆は豆が成熟すると特有の風味をもたらす香気成分や甘みの成分である還元糖、アミノ酸、アスコルビン酸などが減少することが知られているので、未成熟のうちに枝豆として収穫することにはメリットがあります。

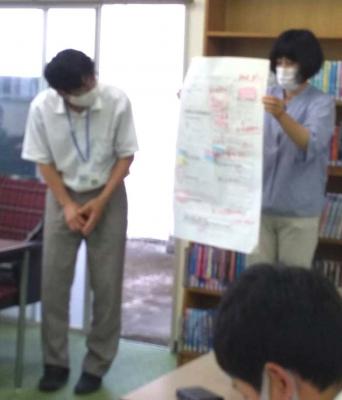

〈小中連携の取り組み〉

昨日6月2日(水)に小中連携の取り組みとして小中合同校内研修がありました。中学1年生の数学「数の世界を広げよう(正負の数)」の授業をして頂き、小学校職員が中学校を訪問し、参観させて頂きました。3月に卒業した子供たちが一生懸命学習に取り組む様子を見せて頂き、うれしくなりました。参観後の研究会では4つのグループに分かれてワークショップ形式で意見交換を行い、授業中に書いた付箋を拡大指導案に貼り付けました。そして、その結果をグループごとに発表しました。最後に校長がまとめを行いました。下の写真はグループごとの発表の様子です。

中学校の先生方ありがとうございました。次は1月に小学校で合同校内研修を行う予定です。

6年生の算数 逆数の神経衰弱だ!

「0.7の逆数は7なのか?」

「ほんとに?」

「ちがうんじゃ…?」

「いいのか?」

ビッグニュースです!!

なななんと、本日、アクセス数10万を超えました!

これからも子どもたちの様子をたくさんお届けしていきます。お楽しみに!